5《咏怀古迹(其三) 》课件(26张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修三第二单元

文档属性

| 名称 | 5《咏怀古迹(其三) 》课件(26张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修三第二单元 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 233.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 16:20:25 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

咏怀古迹(其三)

唐·杜甫

《咏怀古迹》共五首,各咏一古迹,依次是庾信故宅、宋玉故宅、昭君村、先主庙、武侯祠,都是借古迹抒发诗人的身世之感。关于它的整体结构,明人王嗣奭(shì)在《杜臆》中有很好的解释:“怀庾信、宋玉,以斯文为己任也;怀先主、武侯,叹君臣际会之难逢也;中间昭君一章,盖入官见妒,与入朝见妒者,千古有同感焉。”

这首诗写于唐代宗大历元年,也就是公元766年,与《秋兴八首》写于同一年,这一时期正是作者漂泊西南的第七年。七年前自己因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤遭贬,被贬为华州司功参军。自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己,当然怨恨,但又不能明说。所以诗题才叫《咏怀古迹》。

饱含感情地朗读这首诗歌,找出其中点明昭君情感的词语。

怨恨

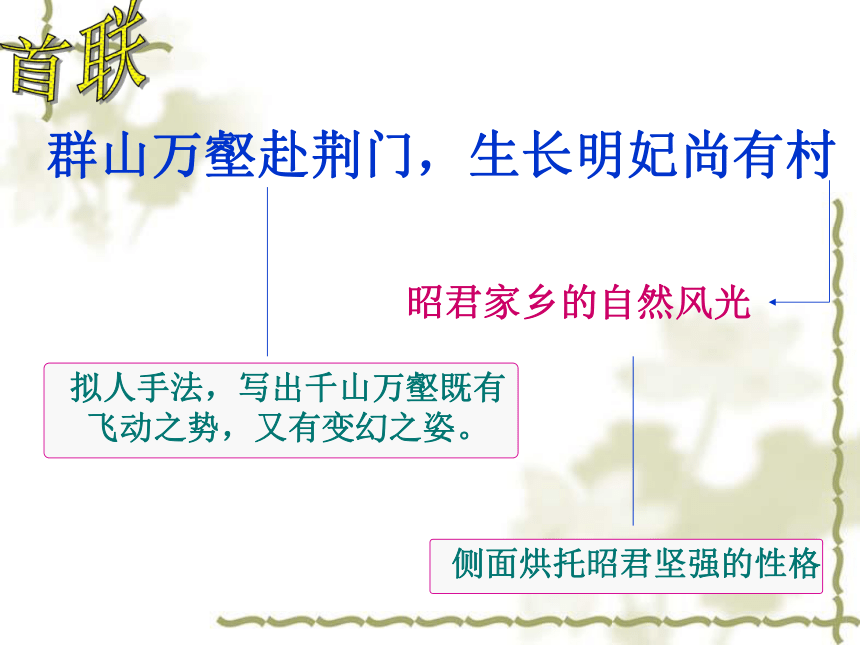

首联

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村

昭君家乡的自然风光

拟人手法,写出千山万壑既有

飞动之势,又有变幻之姿。

侧面烘托昭君坚强的性格

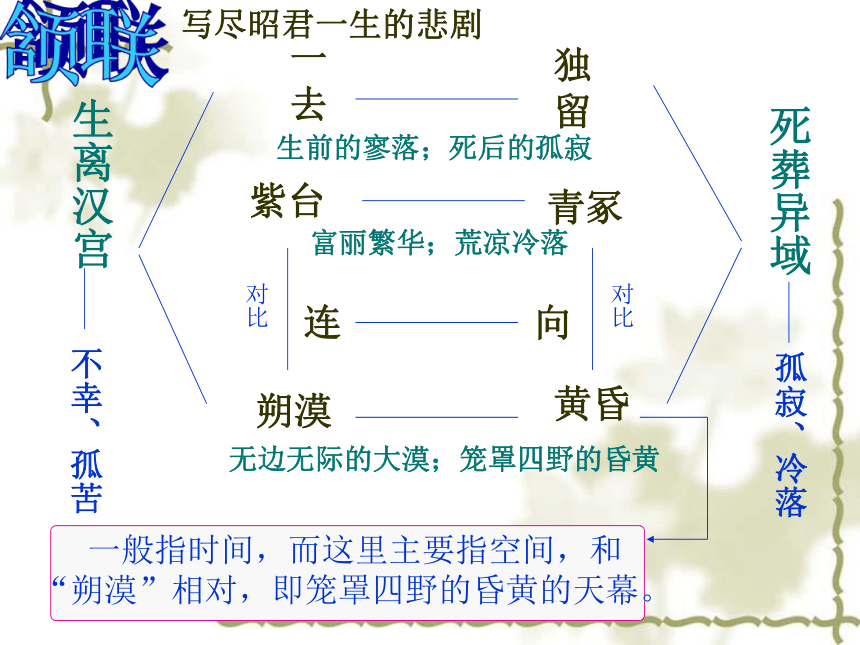

一

去

独

留

紫台

青冢

连

向

朔漠

黄昏

生前的寥落;死后的孤寂

富丽繁华;荒凉冷落

无边无际的大漠;笼罩四野的昏黄

生离汉宫

死葬异域

颔联

对比

对比

一般指时间,而这里主要指空间,和

“朔漠”相对,即笼罩四野的昏黄的天幕。

不幸、孤苦

孤寂、冷落

写尽昭君一生的悲剧

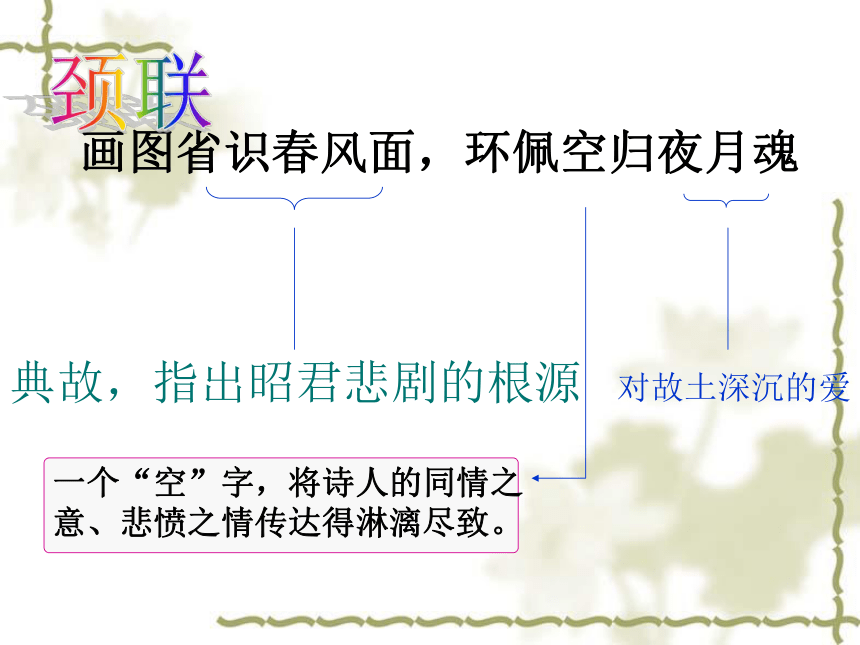

画图省识春风面,环佩空归夜月魂

典故,指出昭君悲剧的根源

对故土深沉的爱

一个“空”字,将诗人的同情之意、悲愤之情传达得淋漓尽致。

颈联

画图省识春风面,环佩空归夜月魂

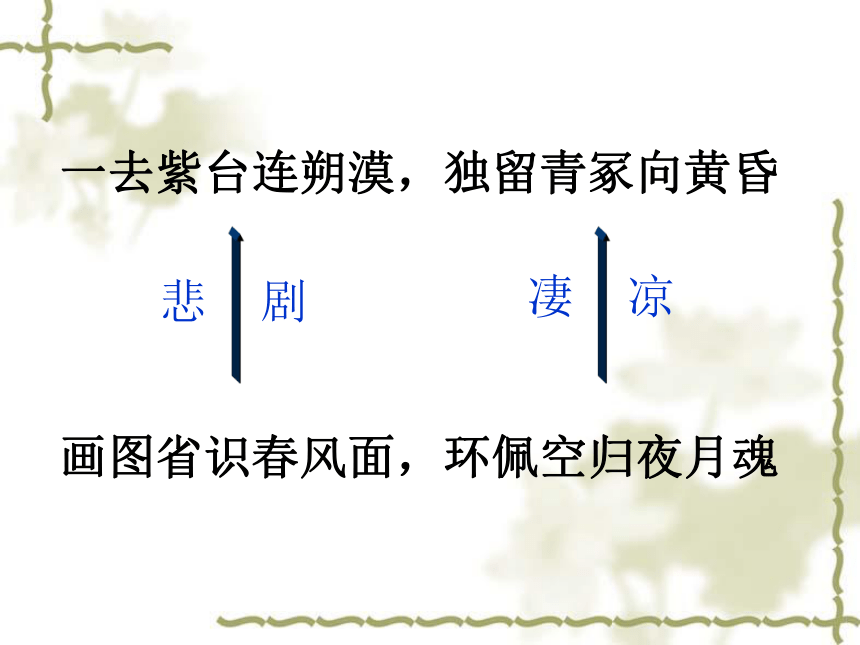

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏

悲

剧

凄

凉

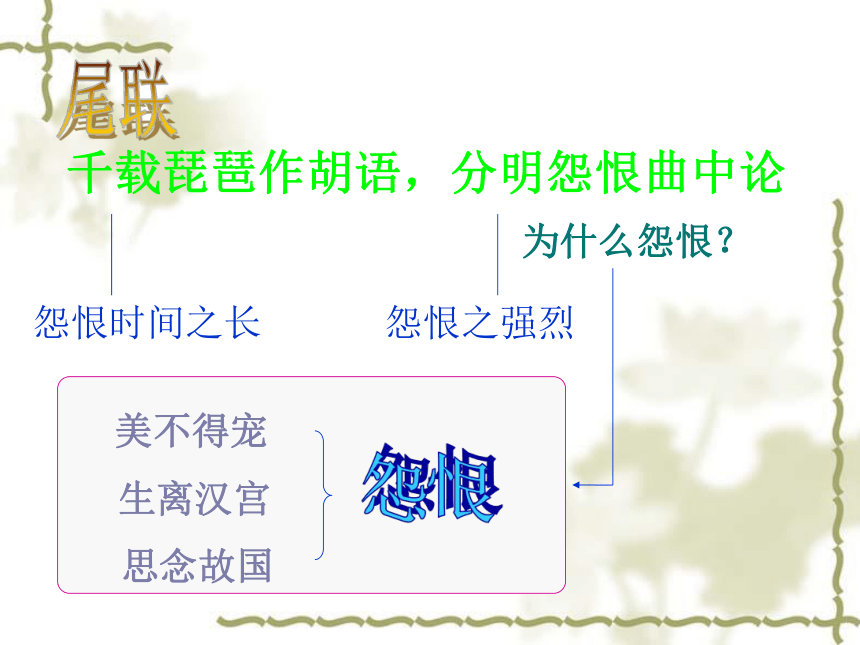

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论

尾联

怨恨时间之长

怨恨之强烈

美不得宠

生离汉宫

思念故国

怨恨

为什么怨恨?

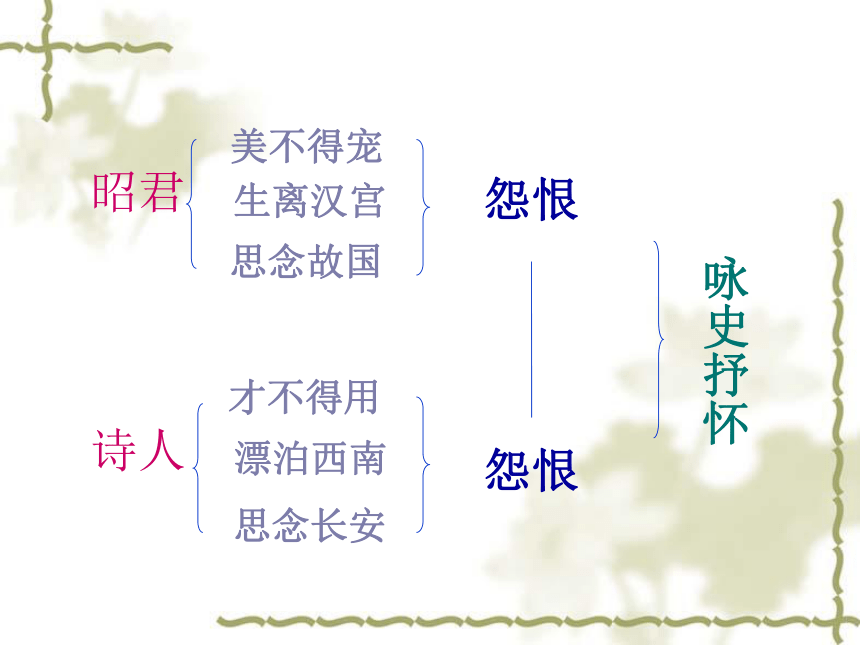

昭君

诗人

思念长安

思念故国

才不得用

生离汉宫

漂泊西南

美不得宠

怨恨

怨恨

咏史抒怀

主旨:

借史抒情——作者在咏叹昭君不幸的同时,也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时,也表达了自己深沉的怨恨。但他不敢明说,所以借王昭君之事来抒写自己的悲愤,寄托自己的身世家国之情。

两首诗所表达的情感有何不同?

一身归朔漠,数代靖兵戎。

若以功名论,几与卫霍同。

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青家向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

和亲功绩

怨恨

比较鉴赏

咏怀古迹(其三)

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青家向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

杜甫

登

高

杜甫

整体感知

体

会

本

诗

的

感

情

基

调

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止,

11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

鉴赏景物意象

1、诗歌中的景物形象有何意义?

诗歌中的形象蕴含诗人的情感和志向。鉴赏景物形象首先分析形象特征,再看形象特征寄寓了诗人怎样的情感志向。

2、首联共写了几种景物意象?分别有什么特点?给人什么感觉(情)?

风

天

猿

清

渚

沙

鸟

急

使人感到非常寒冷。(身心俱寒)

高

高天底下使人感到渺小孤单

哀啸

让人听了十分悲伤

给人一种清冷的感觉

白

给人一种清冷的感觉

回

鸟儿尚且有家可回,自己无家可归

颔联

这两句写了哪两种景,它可能引发诗人怎样的情思?这两句用了哪些修辞方法?

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

落木

长江

对比、衬托

既感到人生短暂而渺小,历史悠远而不可逆转,因壮志未酬而产生惆怅;因而作者感到凄凉、无奈。

生命的晚秋

短暂

无穷

历史长河永不停息

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

时间之永恒

意境:苍凉、雄浑而悲壮

豁达、坦荡、开阔的胸襟

下

来

宋代罗大经曾说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”含有八层意思,你能读出几层意思?

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯

叹老嗟病,实则是诗人忧时愤世、国难家愁、心情悲苦的实录。

方法总结

意象分析法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况;

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:

移情入境法:

体会沉郁顿挫的诗风

沉郁,是感情的悲慨,壮大深厚;

顿挫,是感情表达的波浪起伏、反复低回。

沉郁顿挫的风格的基调是悲慨。

杜诗的沉郁与伤感或忧郁有质的区别。杜甫处于干戈扰攘的乱世,奔走衣食,贫病交加,但在诗歌中,抒写的却不局限于他个人的苦难,更多的是想到国家和人民,想到周围世界的过去、现在和未来。他这种深厚的感情,宽广的胸襟,使得他的诗歌体现的不是一种委琐贫弱的感情,而是一种高尚、充实而有力的“悲而壮”的激情;这就使他那多半言愁的悲剧题材表现为独有的“沉郁顿挫”的风格

。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

江

汉

杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲苏。

古来存老马,不必取长途。

(1)这是杜甫晚年客滞江汉时所写的一首诗。诗中二三联用了“片云”、“孤月”、“落日”、“秋风”几个意象,请分析其情景交融的意境。

“片云”“孤月”意境凄凉,流露出作者孤独、苦无知音的烦闷;“落日”“秋风”意境雄壮、开阔,又体现了作者“烈士暮年,壮心不已”的乐观旷达。

(2)有人认为这首诗洋溢着诗人自强不息的精神,也有人认为这首诗表达了诗人的怨愤之情,你同意哪种看法?请说明理由。亦可另抒己见。

答“自强不息”的要联系“落日心犹壮”,答“怨愤”的要联系“不必取长途”。

咏怀古迹(其三)

唐·杜甫

《咏怀古迹》共五首,各咏一古迹,依次是庾信故宅、宋玉故宅、昭君村、先主庙、武侯祠,都是借古迹抒发诗人的身世之感。关于它的整体结构,明人王嗣奭(shì)在《杜臆》中有很好的解释:“怀庾信、宋玉,以斯文为己任也;怀先主、武侯,叹君臣际会之难逢也;中间昭君一章,盖入官见妒,与入朝见妒者,千古有同感焉。”

这首诗写于唐代宗大历元年,也就是公元766年,与《秋兴八首》写于同一年,这一时期正是作者漂泊西南的第七年。七年前自己因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤遭贬,被贬为华州司功参军。自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己,当然怨恨,但又不能明说。所以诗题才叫《咏怀古迹》。

饱含感情地朗读这首诗歌,找出其中点明昭君情感的词语。

怨恨

首联

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村

昭君家乡的自然风光

拟人手法,写出千山万壑既有

飞动之势,又有变幻之姿。

侧面烘托昭君坚强的性格

一

去

独

留

紫台

青冢

连

向

朔漠

黄昏

生前的寥落;死后的孤寂

富丽繁华;荒凉冷落

无边无际的大漠;笼罩四野的昏黄

生离汉宫

死葬异域

颔联

对比

对比

一般指时间,而这里主要指空间,和

“朔漠”相对,即笼罩四野的昏黄的天幕。

不幸、孤苦

孤寂、冷落

写尽昭君一生的悲剧

画图省识春风面,环佩空归夜月魂

典故,指出昭君悲剧的根源

对故土深沉的爱

一个“空”字,将诗人的同情之意、悲愤之情传达得淋漓尽致。

颈联

画图省识春风面,环佩空归夜月魂

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏

悲

剧

凄

凉

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论

尾联

怨恨时间之长

怨恨之强烈

美不得宠

生离汉宫

思念故国

怨恨

为什么怨恨?

昭君

诗人

思念长安

思念故国

才不得用

生离汉宫

漂泊西南

美不得宠

怨恨

怨恨

咏史抒怀

主旨:

借史抒情——作者在咏叹昭君不幸的同时,也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时,也表达了自己深沉的怨恨。但他不敢明说,所以借王昭君之事来抒写自己的悲愤,寄托自己的身世家国之情。

两首诗所表达的情感有何不同?

一身归朔漠,数代靖兵戎。

若以功名论,几与卫霍同。

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青家向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

和亲功绩

怨恨

比较鉴赏

咏怀古迹(其三)

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青家向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

杜甫

登

高

杜甫

整体感知

体

会

本

诗

的

感

情

基

调

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止,

11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

鉴赏景物意象

1、诗歌中的景物形象有何意义?

诗歌中的形象蕴含诗人的情感和志向。鉴赏景物形象首先分析形象特征,再看形象特征寄寓了诗人怎样的情感志向。

2、首联共写了几种景物意象?分别有什么特点?给人什么感觉(情)?

风

天

猿

清

渚

沙

鸟

急

使人感到非常寒冷。(身心俱寒)

高

高天底下使人感到渺小孤单

哀啸

让人听了十分悲伤

给人一种清冷的感觉

白

给人一种清冷的感觉

回

鸟儿尚且有家可回,自己无家可归

颔联

这两句写了哪两种景,它可能引发诗人怎样的情思?这两句用了哪些修辞方法?

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

落木

长江

对比、衬托

既感到人生短暂而渺小,历史悠远而不可逆转,因壮志未酬而产生惆怅;因而作者感到凄凉、无奈。

生命的晚秋

短暂

无穷

历史长河永不停息

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

时间之永恒

意境:苍凉、雄浑而悲壮

豁达、坦荡、开阔的胸襟

下

来

宋代罗大经曾说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”含有八层意思,你能读出几层意思?

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯

叹老嗟病,实则是诗人忧时愤世、国难家愁、心情悲苦的实录。

方法总结

意象分析法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况;

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:

移情入境法:

体会沉郁顿挫的诗风

沉郁,是感情的悲慨,壮大深厚;

顿挫,是感情表达的波浪起伏、反复低回。

沉郁顿挫的风格的基调是悲慨。

杜诗的沉郁与伤感或忧郁有质的区别。杜甫处于干戈扰攘的乱世,奔走衣食,贫病交加,但在诗歌中,抒写的却不局限于他个人的苦难,更多的是想到国家和人民,想到周围世界的过去、现在和未来。他这种深厚的感情,宽广的胸襟,使得他的诗歌体现的不是一种委琐贫弱的感情,而是一种高尚、充实而有力的“悲而壮”的激情;这就使他那多半言愁的悲剧题材表现为独有的“沉郁顿挫”的风格

。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

江

汉

杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲苏。

古来存老马,不必取长途。

(1)这是杜甫晚年客滞江汉时所写的一首诗。诗中二三联用了“片云”、“孤月”、“落日”、“秋风”几个意象,请分析其情景交融的意境。

“片云”“孤月”意境凄凉,流露出作者孤独、苦无知音的烦闷;“落日”“秋风”意境雄壮、开阔,又体现了作者“烈士暮年,壮心不已”的乐观旷达。

(2)有人认为这首诗洋溢着诗人自强不息的精神,也有人认为这首诗表达了诗人的怨愤之情,你同意哪种看法?请说明理由。亦可另抒己见。

答“自强不息”的要联系“落日心犹壮”,答“怨愤”的要联系“不必取长途”。