人教版(2019)必修第二册第四章 问题研究:城市交通如何疏堵 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)必修第二册第四章 问题研究:城市交通如何疏堵 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 60.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 15:58:25 | ||

图片预览

文档简介

《问题研究:城市交通如何疏堵》教学设计

课程标准:结合实例,说明运输方式和交通布局与区域发展的关系。

教学目标:

1.了解城市交通拥堵时空分布特点,分析城市交通拥堵与经济、社会的关系,培养学生综合思维。

2.归纳外国城市解决交通拥堵的成功经验,说明我国解决交通拥堵可以借鉴的经验;辩证地看待目前城市解决拥堵的措施及效果。

3.针对本城镇存在或未来发展可能存在的交通拥堵隐患,提出解决或预防交通拥挤的措施,并说明可行性。引导学生关心家乡建设,热爱家乡,树立将来建设家乡的意识。

课时安排:

1课时

教学过程:

【导入】展示3幅交通拥堵状况图,引发学生共鸣,畅谈交通拥堵现象,归纳交通拥堵概念,从交通拥堵是什么,到交通拥堵为什么,最后交通拥堵怎么办。

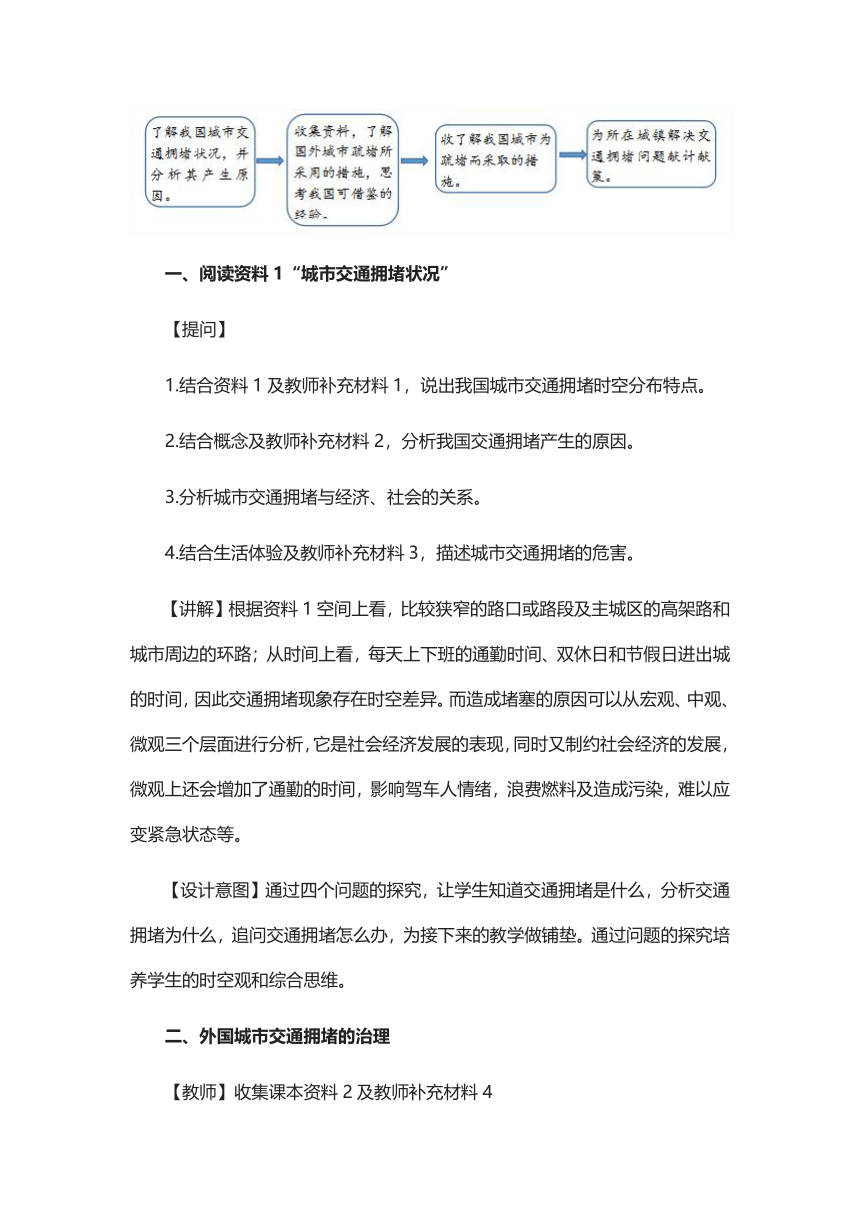

【讨论】讨论“’城市交通如何疏堵”问题的研究思路

一、阅读资料1“城市交通拥堵状况”

【提问】

1.结合资料1及教师补充材料1,说出我国城市交通拥堵时空分布特点。

2.结合概念及教师补充材料2,分析我国交通拥堵产生的原因。

3.分析城市交通拥堵与经济、社会的关系。

4.结合生活体验及教师补充材料3,描述城市交通拥堵的危害。

【讲解】根据资料1空间上看,比较狭窄的路口或路段及主城区的高架路和城市周边的环路;从时间上看,每天上下班的通勤时间、双休日和节假日进出城的时间,因此交通拥堵现象存在时空差异。而造成堵塞的原因可以从宏观、中观、微观三个层面进行分析,它是社会经济发展的表现,同时又制约社会经济的发展,微观上还会增加了通勤的时间,影响驾车人情绪,浪费燃料及造成污染,难以应变紧急状态等。

【设计意图】通过四个问题的探究,让学生知道交通拥堵是什么,分析交通拥堵为什么,追问交通拥堵怎么办,为接下来的教学做铺垫。通过问题的探究培养学生的时空观和综合思维。

二、外国城市交通拥堵的治理

【教师】收集课本资料2及教师补充材料4

【学生】略。

【活动】指导学生结合课本资料2对所收集的资料进行整理。可按如下步骤进行。

1.国外发展公交的做法可归纳为哪几方面。

2.国外哪些经验可供我国借鉴。

【设计意图】通过问题的解决,让学生了解到拥堵问题是世界上城市发展过程中遇到的普遍性问题,发达国家出现的早,也采取了很多值得借鉴的方法,但借鉴的同时也需因地制宜。

三、我国城市交通疏堵的一些举措

【教师】分组研究并讨论

以前后四人为一小组,共同讨论目前采取一些措施的利弊,请你提出一项城市交通疏堵的措施,具体如下:

1.主城区较窄的道路实行单行道

2.限制车辆上路及私家车车牌供给

3.拓宽主城区部分道路

【学生】展示成果

【小结】任何的措施都要看到其两面性。 主城区较窄的道路实行单行道:利——交通畅通了;弊——严重影响了单行道内周边居民的出行,带来了生产生活不便,增加了生活成本,不利于当地经济的发展。

限制车辆上路及私家车车牌供给,短期内在缓解交通拥堵状况上有一定作用,长期内可能出现内需拉动不足,影响城市创新发展。

拓宽主城区部分道路,增加车辆可通行量,减少拥堵,但增加土地使用,造成人们的生活面积减少。

我们可以从造成交通拥堵的原因出发,寻找对策。

【设计意图】了解目前我国在解决交通拥堵上采取的措施,辩证看待这些措施在解决交通拥堵上产生的效果;懂得从交通拥堵的概念这一源头出发,寻求解决交通拥堵的措施。

四、执行任务

【教师】学生分组研究并讨论

学生自由组合小组,共同研究、讨论学校周围五店市传统街区目前交通拥堵状况或未来发展可能存在的交通拥堵隐患,结合城镇发展实际,提出解决或预防交通拥堵的措施,并说明其可行性。

要求:课后自由分组,课下小组搜集资料,请教老师、专家等形成完成自选任务要求,通过小组分析讨论并形成研究结论;课堂成果展示。

【活动】学生活动可按如下步骤进行。

1.自由组合研究小组

2.选定研究方向

3.确定小组分工

4.根据任务清单展开问题研究

【学生】展示成果

【小结】交通拥堵现象是社会经济发展的表现,同时也制约社会经济发展,我们只要因地制宜、因时制宜扩大增加城市交通容量、引导城市交通需求,就能较好的缓解城市交通拥堵现象,减少其对社会经济的影响。

【设计意图】本部分是本堂课的延伸和拓展,通过利用学生身边“五店市拥堵现象”的案例,引导学生运用所学知识,去调查、去发现、去解决实际问题,在固定课本主干知识的同时,培养学生的综合实践力。

课程标准:结合实例,说明运输方式和交通布局与区域发展的关系。

教学目标:

1.了解城市交通拥堵时空分布特点,分析城市交通拥堵与经济、社会的关系,培养学生综合思维。

2.归纳外国城市解决交通拥堵的成功经验,说明我国解决交通拥堵可以借鉴的经验;辩证地看待目前城市解决拥堵的措施及效果。

3.针对本城镇存在或未来发展可能存在的交通拥堵隐患,提出解决或预防交通拥挤的措施,并说明可行性。引导学生关心家乡建设,热爱家乡,树立将来建设家乡的意识。

课时安排:

1课时

教学过程:

【导入】展示3幅交通拥堵状况图,引发学生共鸣,畅谈交通拥堵现象,归纳交通拥堵概念,从交通拥堵是什么,到交通拥堵为什么,最后交通拥堵怎么办。

【讨论】讨论“’城市交通如何疏堵”问题的研究思路

一、阅读资料1“城市交通拥堵状况”

【提问】

1.结合资料1及教师补充材料1,说出我国城市交通拥堵时空分布特点。

2.结合概念及教师补充材料2,分析我国交通拥堵产生的原因。

3.分析城市交通拥堵与经济、社会的关系。

4.结合生活体验及教师补充材料3,描述城市交通拥堵的危害。

【讲解】根据资料1空间上看,比较狭窄的路口或路段及主城区的高架路和城市周边的环路;从时间上看,每天上下班的通勤时间、双休日和节假日进出城的时间,因此交通拥堵现象存在时空差异。而造成堵塞的原因可以从宏观、中观、微观三个层面进行分析,它是社会经济发展的表现,同时又制约社会经济的发展,微观上还会增加了通勤的时间,影响驾车人情绪,浪费燃料及造成污染,难以应变紧急状态等。

【设计意图】通过四个问题的探究,让学生知道交通拥堵是什么,分析交通拥堵为什么,追问交通拥堵怎么办,为接下来的教学做铺垫。通过问题的探究培养学生的时空观和综合思维。

二、外国城市交通拥堵的治理

【教师】收集课本资料2及教师补充材料4

【学生】略。

【活动】指导学生结合课本资料2对所收集的资料进行整理。可按如下步骤进行。

1.国外发展公交的做法可归纳为哪几方面。

2.国外哪些经验可供我国借鉴。

【设计意图】通过问题的解决,让学生了解到拥堵问题是世界上城市发展过程中遇到的普遍性问题,发达国家出现的早,也采取了很多值得借鉴的方法,但借鉴的同时也需因地制宜。

三、我国城市交通疏堵的一些举措

【教师】分组研究并讨论

以前后四人为一小组,共同讨论目前采取一些措施的利弊,请你提出一项城市交通疏堵的措施,具体如下:

1.主城区较窄的道路实行单行道

2.限制车辆上路及私家车车牌供给

3.拓宽主城区部分道路

【学生】展示成果

【小结】任何的措施都要看到其两面性。 主城区较窄的道路实行单行道:利——交通畅通了;弊——严重影响了单行道内周边居民的出行,带来了生产生活不便,增加了生活成本,不利于当地经济的发展。

限制车辆上路及私家车车牌供给,短期内在缓解交通拥堵状况上有一定作用,长期内可能出现内需拉动不足,影响城市创新发展。

拓宽主城区部分道路,增加车辆可通行量,减少拥堵,但增加土地使用,造成人们的生活面积减少。

我们可以从造成交通拥堵的原因出发,寻找对策。

【设计意图】了解目前我国在解决交通拥堵上采取的措施,辩证看待这些措施在解决交通拥堵上产生的效果;懂得从交通拥堵的概念这一源头出发,寻求解决交通拥堵的措施。

四、执行任务

【教师】学生分组研究并讨论

学生自由组合小组,共同研究、讨论学校周围五店市传统街区目前交通拥堵状况或未来发展可能存在的交通拥堵隐患,结合城镇发展实际,提出解决或预防交通拥堵的措施,并说明其可行性。

要求:课后自由分组,课下小组搜集资料,请教老师、专家等形成完成自选任务要求,通过小组分析讨论并形成研究结论;课堂成果展示。

【活动】学生活动可按如下步骤进行。

1.自由组合研究小组

2.选定研究方向

3.确定小组分工

4.根据任务清单展开问题研究

【学生】展示成果

【小结】交通拥堵现象是社会经济发展的表现,同时也制约社会经济发展,我们只要因地制宜、因时制宜扩大增加城市交通容量、引导城市交通需求,就能较好的缓解城市交通拥堵现象,减少其对社会经济的影响。

【设计意图】本部分是本堂课的延伸和拓展,通过利用学生身边“五店市拥堵现象”的案例,引导学生运用所学知识,去调查、去发现、去解决实际问题,在固定课本主干知识的同时,培养学生的综合实践力。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少