选择性必修2第1课 从食物采集到食物生产【课件】(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第1课 从食物采集到食物生产【课件】(26张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 07:23:40 | ||

图片预览

文档简介

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第一单元《食物生产与社会生活》

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

“民以食为天”

“食以安为先”

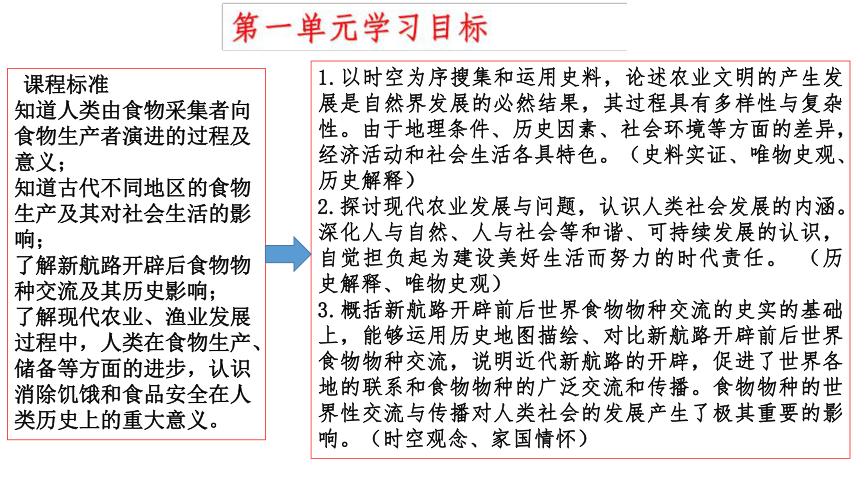

课程标准

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响;

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响;

了解现代农业、渔业发展过程中,人类在食物生产、储备等方面的进步,认识消除饥饿和食品安全在人类历史上的重大意义。

1.以时空为序搜集和运用史料,论述农业文明的产生发展是自然界发展的必然结果,其过程具有多样性与复杂性。由于地理条件、历史因素、社会环境等方面的差异,经济活动和社会生活各具特色。(史料实证、唯物史观、历史解释)

2.探讨现代农业发展与问题,认识人类社会发展的内涵。深化人与自然、人与社会等和谐、可持续发展的认识,自觉担负起为建设美好生活而努力的时代责任。 (历史解释、唯物史观)

3.概括新航路开辟前后世界食物物种交流的史实的基础上,能够运用历史地图描绘、对比新航路开辟前后世界食物物种交流,说明近代新航路的开辟,促进了世界各地的联系和食物物种的广泛交流和传播。食物物种的世界性交流与传播对人类社会的发展产生了极其重要的影响。(时空观念、家国情怀)

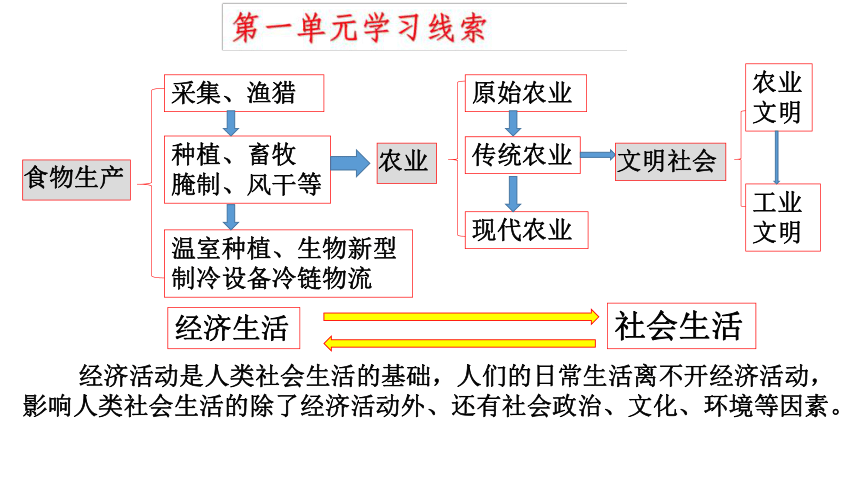

采集、渔猎

种植、畜牧

腌制、风干等

温室种植、生物新型制冷设备冷链物流

原始农业

传统农业

现代农业

农业

文明

工业

文明

食物生产

经济生活

社会生活

经济活动是人类社会生活的基础,人们的日常生活离不开经济活动,影响人类社会生活的除了经济活动外、还有社会政治、文化、环境等因素。

文明社会

农业

第1课 从食物采集到食物生产

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第一单元《食物生产与社会生活》

【课标要求】

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

【学习目标】

1.在情景体验的过程中,通过情境创设的方法学会设身处地的去思考在当时的社会条件下应该如何生存,培养时空观念。

2.在问题探究的过程中,使用多元史料,共同探究原始农业的发展过程及其发展影响。培养史料实证意识和历史思维能力。

3.在史料的使用过程中,辅之以地图和实物史料,以及一些历史名词的讲解,增强学习兴趣。以地图空间线索和时间线索双重梳理的方式培养学生的时空观念。

4.通过理解中国悠久农业文明的历史,培养学生爱国情怀。

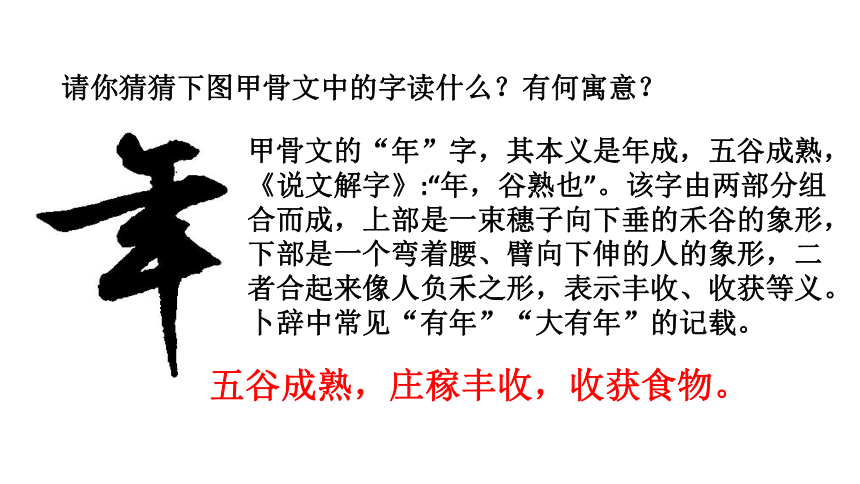

甲骨文的“年”字,其本义是年成,五谷成熟,《说文解字》:“年,谷熟也”。该字由两部分组合而成,上部是一束穗子向下垂的禾谷的象形,下部是一个弯着腰、臂向下伸的人的象形,二者合起来像人负禾之形,表示丰收、收获等义。卜辞中常见“有年”“大有年”的记载。

请你猜猜下图甲骨文中的字读什么?有何寓意?

五谷成熟,庄稼丰收,收获食物。

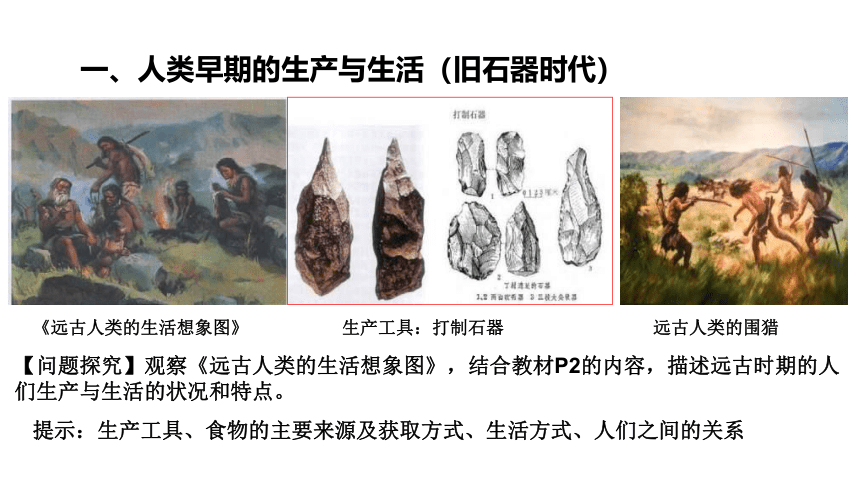

一、人类早期的生产与生活(旧石器时代)

【问题探究】观察《远古人类的生活想象图》,结合教材P2的内容,描述远古时期的人们生产与生活的状况和特点。

《远古人类的生活想象图》

提示:生产工具、食物的主要来源及获取方式、生活方式、人们之间的关系

生产工具:打制石器

远古人类的围猎

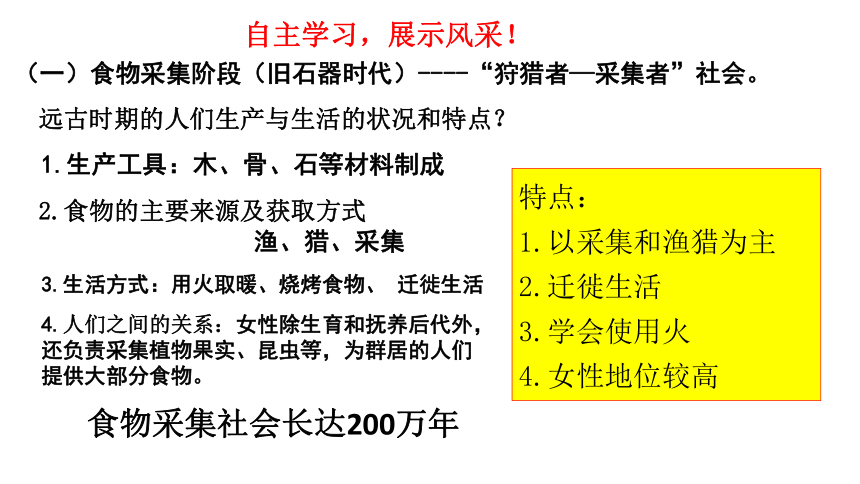

1.生产工具:木、骨、石等材料制成

3.生活方式:用火取暖、烧烤食物、 迁徙生活

2.食物的主要来源及获取方式

渔、猎、采集

4.人们之间的关系:女性除生育和抚养后代外,还负责采集植物果实、昆虫等,为群居的人们提供大部分食物。

特点:

1.以采集和渔猎为主

2.迁徙生活

3.学会使用火

4.女性地位较高

自主学习,展示风采!

(一)食物采集阶段(旧石器时代)----“狩猎者—采集者”社会。

远古时期的人们生产与生活的状况和特点?

食物采集社会长达200万年

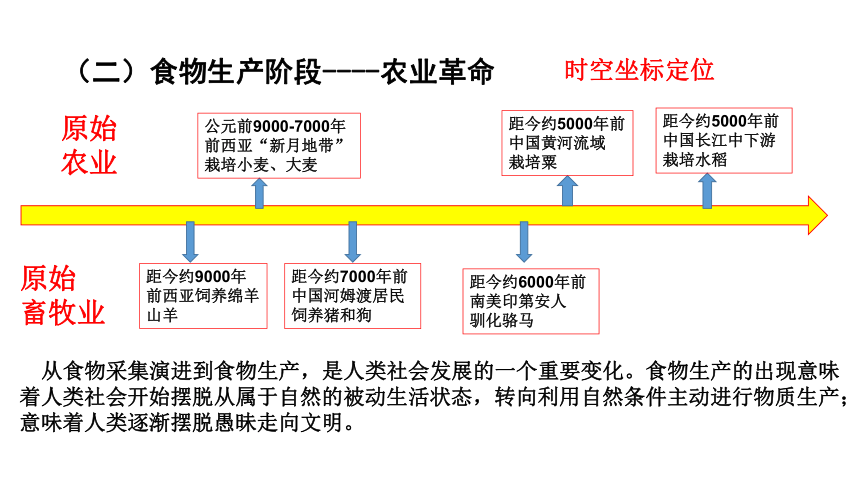

距今约9000年前西亚饲养绵羊山羊

公元前9000-7000年前西亚“新月地带”

栽培小麦、大麦

距今约7000年前中国河姆渡居民

饲养猪和狗

距今约6000年前南美印第安人

驯化骆马

距今约5000年前

中国黄河流域

栽培粟

距今约5000年前

中国长江中下游

栽培水稻

时空坐标定位

(二)食物生产阶段----农业革命

原始

农业

原始

畜牧业

从食物采集演进到食物生产,是人类社会发展的一个重要变化。食物生产的出现意味

着人类社会开始摆脱从属于自然的被动生活状态,转向利用自然条件主动进行物质生产;

意味着人类逐渐摆脱愚昧走向文明。

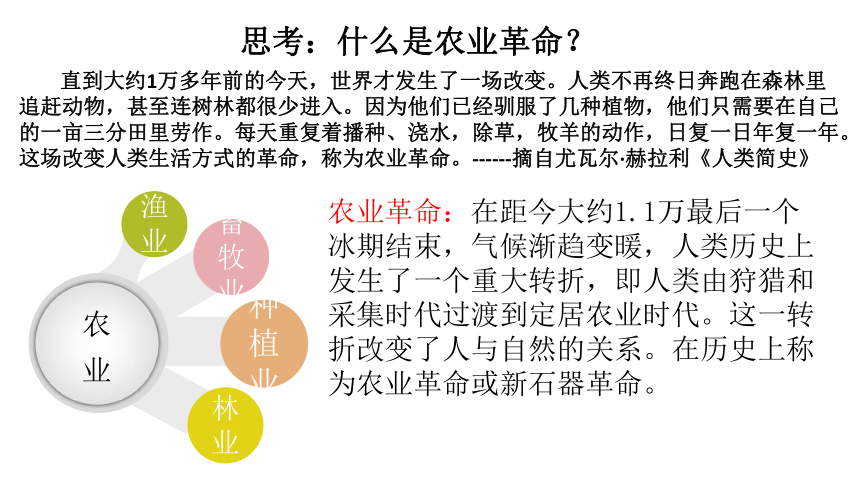

农 业

种植业

畜牧业

渔 业

林 业

农业革命:在距今大约1.1万最后一个冰期结束,气候渐趋变暖,人类历史上发生了一个重大转折,即人类由狩猎和采集时代过渡到定居农业时代。这一转折改变了人与自然的关系。在历史上称为农业革命或新石器革命。

思考:什么是农业革命?

直到大约1万多年前的今天,世界才发生了一场改变。人类不再终日奔跑在森林里追赶动物,甚至连树林都很少进入。因为他们已经驯服了几种植物,他们只需要在自己的一亩三分田里劳作。每天重复着播种、浇水,除草,牧羊的动作,日复一日年复一年。这场改变人类生活方式的革命,称为农业革命。------摘自尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

材料一:农业从来都不是哪个人“发明”的,因为所有的狩猎—采集者都知道植物每年都会抽芽。像非洲洋芋(即甘薯)这样的根茎类植物,你只要切下其顶端然后放到土壤里就能开始繁殖了。早在40000年前就已经生活在非洲雨林边缘地带的狩猎—采集者们很有可能就是这样种洋芋的,但是这种实践远远称不上是栽培……

——布赖恩·费根《世界史前史》

材料二:首先,人口的移动一定会受到地理环境或周边邻居的限制。其次,季节性资源必须是丰富而规律的。这类资源可以包括鱼、贝类、干果和植物种子,总之必须多产且源源不断。再次,人口的增长必须达到一个食物短缺、人口与食物供给失衡的程度。……导致食物生产的出现。

——布赖恩·费根《世界史前史》

思考:根据材料,分析促成农业革命的发生有哪些原因?

提示:人口移动受地理、周边环境的限制;源源不断的生产季节性资源;

人口增长与食物供给失衡;生活实践对植物生长发育知识的掌握是主要原因。

问题探究:农业革命发生的原因

探究:世界主要农作物和驯化动物的分布有何特点?

(1)空间范围广、涉及欧亚大陆、非洲及美洲。

(2)因自然条件的差异和发展水平的不同,各地区的食物生产各具特色,不同的食物生产对社会生活所产生的的影响也不同。

原始农耕

原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

【问题探究】结合教材P3页知识,完成世界三大农业起源中心及其成就表格中的问题。

西安半坡遗址复原模型

古埃及太阳历

夏小正

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者。

2.促进生活和生产方式的变化

3.推动科学技术的发展

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为

食物生产者。改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

2.促进生活和生产方式的变化。迁徙--定居--逐渐形成聚落,手工业分离,精神生活。

3.推动科学技术的发展。天文历法、数学等学科逐渐发展。

归纳:原始农业的出现对人类社会的发展有什么作用或影响?

4.人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

农耕

畜牧

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

剩余产品掠夺

阶级

战 争

奴

隶

国家

男子开始在生产中占据主导地位

贫富分化

(阅读教材P6页,生产关系的变化)

生产关系的变化

变化的原因

私有制

生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级

剩余产品的增加和私有制的出现

国家

阶级矛盾不可调和的产物

“男”:《说文》:"男,丈夫也……言男用力於田也。"

材料1 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜,燥湿肥硗高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料2 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民劳作。 ——班固:《白虎通义·号》

【问题探究】上面两段材料对远古人类生活和农业起源的描述有何不同?结合相关史实,谈谈你对这一问题的看法。

探究与拓展(教材P6)

提示:(一)远古人类生活:材料1认为远古人类采集树木果实和昆虫为食物;材料2

认为远古人类以禽兽的肉作为食物。

(二)农业起源:材料1认为是因为人类以果实和昆虫为食容易产生疾病和中毒,于

是发明了农业,播种五谷作为食物,材料2认为是因为人口增长,禽兽不足,于是发明农业。

看法:两则材料读书古人对远古人类生活和农业起源的推测,有一定道理,但不全面。

远古人类考采集和渔猎获取食物,其食物来源既有植物果实、昆虫,也有禽兽。农业的起源有多种因素,除材料中的因素外,人类对植物生长发育知识的掌握是主要因素。

二、不同地区的食物生产与社会生活

四大文明古国

统一性:

分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配

致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围

社会阶层的分化:统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力

创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)

多样性:

形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区)

农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

食物结构的差异

土地经营方式的差异

农业发展:种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜

(一)古巴比伦

思考:据教材知识,分析古巴比伦农业迅速发展的原因?

(1)王室和神庙拥有许多土地

(2)政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户

(3)法律保护了人民的私有财产(汉谟拉比法典)

(4)为减少旱涝对农业的影响,重视兴修水利工程。

(二)古埃及

农业发展:纵贯埃及全境的尼罗河为发展农业提供了有利条件,形成以尼罗河为中心的农业体系(种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛)

思考:据材料知识,分析古埃及农业迅速发展的原因?

材料1 尼罗河从南向北流经埃及,为埃及带来了充足的水源。尼罗河每年的定期泛滥,带来了大量上游的泥沙。这些泥沙来自非洲的热带草原,富含庄稼生长所需要的各种养料,等于每年给尼罗河下游两岸的土地普遍施了一次肥……公元前5世纪访问过埃及的希罗多德宣称,埃及是尼罗河的赠礼。

材料2 国王掌握着全部的土地和财产。古王国时期不断进行的土地和财产清查,既是国王企图加强其经济地位的表现,也是国王拥有最高经济权力的明证。

2.古埃及的土地主要由王室和神庙占有

1.古埃及优越的水源和肥沃的土壤。

3.重视兴修水利工程,保障农业生产。

(三)古代中国

河姆渡遗址

半坡遗址

1.北方粟麦农业区/南方稻作农业区(“南稻北粟”格局)

方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事。 ——《孟子》

2.商周时期:奴隶主土地国有制,集体耕作。

井田制

生产工具:刀耕火种→铁犁牛耕

李冰治水修都江堰

3.战国:生产力(铁犁牛耕)发展,生产关系调整(家庭小农业),极大促进生产效率提高

材料 春秋中后期,许多公田已荒废,杂草丛生。在公田之外,农民自己垦荒获得了大量新的土地,按照农民耕种的土地收税,无异于承认农民垦荒的合法性。

材料 一般自耕农五口之家,耕种国家分配给他们百亩之田……家内手工业与农耕相结合,以纺织为主,各诸侯国向农民征收租税,有“粟米之征”,还有“布缕之征”,说明农村家内手工业普遍存在。

土地制度:奴隶主土地国有制→土地私有制

生产方式—井田制→小农经济

材料中国历史,自秦汉以至民国成立……朝代只管更迭,却依旧不曾脱离封建社会,而走入到另一个阶段上面去。但是,为什么不能脱离封建社会呢?最简单的答案,就是:因为中国的产业没有发达。产业没有发达,所以即令有势力雄厚的商业资本,其力量也不足以摇动封建社会的秩序,而使中国的经济结构与社会结构走到另一个阶段上面去。一部二十四史的政权推移,翻来覆去,都不能跳出封建社会的圈子外面,其根本原因,即在于此。 ——杨东莼 《中国文化史大纲》

4.秦以后,统治者重农抑商

5.秦汉到隋唐,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

(四)古希腊

材料:如同古代社会的其它文明一样,希腊文明从根本上说是农业文明,其农业特征反映在社会的各个方面。从观念上看,土地被认为是最重要而且最可靠的财富资源,相应地,农业成为高贵的职业,而工商业则被看成是卑贱的职业,不符合上等人的身份,这种观念最为明显地反映在贵族阶层的社会心理中。从社会的经济结构来看,农业是社会的经济支柱,也是城邦最重要的经济来源。 ——黄洋《希腊城邦社会的农业特征》

阅读材料及教材P5页的内容思考古希腊农业具有什么特点?

1.主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

2.谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

3.奴隶制经济,普遍使用奴隶劳动。

(五)古罗马

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导……罗马帝国初期,在意大利,除谷物需要进口外,葡萄酒和橄榄油都有剩余,曾大量输往高卢等地。

1.土地制度:国有→私有(家庭小农经济)

2.谷物生产为主,种植橄榄核葡萄

思考:结合材料并联系教材知识,古罗马农业发展有何表现?

(六)古代美洲农业

阿兹特克人的浮动园地

1.主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

2.土地制度:村社土地公有制(每家有一块份地,两年不耕,村社收回)

思考:结合教材知识,古代美洲农业发展有

何表现?

印第安人耕作图

从食物采集到食物生产

采集

渔猎

食物来源

种植业

畜牧业

食物多样性

巴比伦

古埃及

古代中国

古希腊

古代美洲

生产关系

农业发展的影响

生产力与阶级分化

从采集到生产

从单一到多元

从部落到国家

“民以食为天”

本课小结

建构教材知识体系

小康不小康,关键看老乡。一定要看到,农业还是“四化同步”的短腿,农村还是全面建成小康社会的短板。中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。农业基础稳固,农村和谐稳定,农民安居乐业,整个大局就有保障,各项工作都会比较主动。

——2013年12月,在中央农村工作会议上的讲话

第一单元《食物生产与社会生活》

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

“民以食为天”

“食以安为先”

课程标准

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响;

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响;

了解现代农业、渔业发展过程中,人类在食物生产、储备等方面的进步,认识消除饥饿和食品安全在人类历史上的重大意义。

1.以时空为序搜集和运用史料,论述农业文明的产生发展是自然界发展的必然结果,其过程具有多样性与复杂性。由于地理条件、历史因素、社会环境等方面的差异,经济活动和社会生活各具特色。(史料实证、唯物史观、历史解释)

2.探讨现代农业发展与问题,认识人类社会发展的内涵。深化人与自然、人与社会等和谐、可持续发展的认识,自觉担负起为建设美好生活而努力的时代责任。 (历史解释、唯物史观)

3.概括新航路开辟前后世界食物物种交流的史实的基础上,能够运用历史地图描绘、对比新航路开辟前后世界食物物种交流,说明近代新航路的开辟,促进了世界各地的联系和食物物种的广泛交流和传播。食物物种的世界性交流与传播对人类社会的发展产生了极其重要的影响。(时空观念、家国情怀)

采集、渔猎

种植、畜牧

腌制、风干等

温室种植、生物新型制冷设备冷链物流

原始农业

传统农业

现代农业

农业

文明

工业

文明

食物生产

经济生活

社会生活

经济活动是人类社会生活的基础,人们的日常生活离不开经济活动,影响人类社会生活的除了经济活动外、还有社会政治、文化、环境等因素。

文明社会

农业

第1课 从食物采集到食物生产

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第一单元《食物生产与社会生活》

【课标要求】

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

【学习目标】

1.在情景体验的过程中,通过情境创设的方法学会设身处地的去思考在当时的社会条件下应该如何生存,培养时空观念。

2.在问题探究的过程中,使用多元史料,共同探究原始农业的发展过程及其发展影响。培养史料实证意识和历史思维能力。

3.在史料的使用过程中,辅之以地图和实物史料,以及一些历史名词的讲解,增强学习兴趣。以地图空间线索和时间线索双重梳理的方式培养学生的时空观念。

4.通过理解中国悠久农业文明的历史,培养学生爱国情怀。

甲骨文的“年”字,其本义是年成,五谷成熟,《说文解字》:“年,谷熟也”。该字由两部分组合而成,上部是一束穗子向下垂的禾谷的象形,下部是一个弯着腰、臂向下伸的人的象形,二者合起来像人负禾之形,表示丰收、收获等义。卜辞中常见“有年”“大有年”的记载。

请你猜猜下图甲骨文中的字读什么?有何寓意?

五谷成熟,庄稼丰收,收获食物。

一、人类早期的生产与生活(旧石器时代)

【问题探究】观察《远古人类的生活想象图》,结合教材P2的内容,描述远古时期的人们生产与生活的状况和特点。

《远古人类的生活想象图》

提示:生产工具、食物的主要来源及获取方式、生活方式、人们之间的关系

生产工具:打制石器

远古人类的围猎

1.生产工具:木、骨、石等材料制成

3.生活方式:用火取暖、烧烤食物、 迁徙生活

2.食物的主要来源及获取方式

渔、猎、采集

4.人们之间的关系:女性除生育和抚养后代外,还负责采集植物果实、昆虫等,为群居的人们提供大部分食物。

特点:

1.以采集和渔猎为主

2.迁徙生活

3.学会使用火

4.女性地位较高

自主学习,展示风采!

(一)食物采集阶段(旧石器时代)----“狩猎者—采集者”社会。

远古时期的人们生产与生活的状况和特点?

食物采集社会长达200万年

距今约9000年前西亚饲养绵羊山羊

公元前9000-7000年前西亚“新月地带”

栽培小麦、大麦

距今约7000年前中国河姆渡居民

饲养猪和狗

距今约6000年前南美印第安人

驯化骆马

距今约5000年前

中国黄河流域

栽培粟

距今约5000年前

中国长江中下游

栽培水稻

时空坐标定位

(二)食物生产阶段----农业革命

原始

农业

原始

畜牧业

从食物采集演进到食物生产,是人类社会发展的一个重要变化。食物生产的出现意味

着人类社会开始摆脱从属于自然的被动生活状态,转向利用自然条件主动进行物质生产;

意味着人类逐渐摆脱愚昧走向文明。

农 业

种植业

畜牧业

渔 业

林 业

农业革命:在距今大约1.1万最后一个冰期结束,气候渐趋变暖,人类历史上发生了一个重大转折,即人类由狩猎和采集时代过渡到定居农业时代。这一转折改变了人与自然的关系。在历史上称为农业革命或新石器革命。

思考:什么是农业革命?

直到大约1万多年前的今天,世界才发生了一场改变。人类不再终日奔跑在森林里追赶动物,甚至连树林都很少进入。因为他们已经驯服了几种植物,他们只需要在自己的一亩三分田里劳作。每天重复着播种、浇水,除草,牧羊的动作,日复一日年复一年。这场改变人类生活方式的革命,称为农业革命。------摘自尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

材料一:农业从来都不是哪个人“发明”的,因为所有的狩猎—采集者都知道植物每年都会抽芽。像非洲洋芋(即甘薯)这样的根茎类植物,你只要切下其顶端然后放到土壤里就能开始繁殖了。早在40000年前就已经生活在非洲雨林边缘地带的狩猎—采集者们很有可能就是这样种洋芋的,但是这种实践远远称不上是栽培……

——布赖恩·费根《世界史前史》

材料二:首先,人口的移动一定会受到地理环境或周边邻居的限制。其次,季节性资源必须是丰富而规律的。这类资源可以包括鱼、贝类、干果和植物种子,总之必须多产且源源不断。再次,人口的增长必须达到一个食物短缺、人口与食物供给失衡的程度。……导致食物生产的出现。

——布赖恩·费根《世界史前史》

思考:根据材料,分析促成农业革命的发生有哪些原因?

提示:人口移动受地理、周边环境的限制;源源不断的生产季节性资源;

人口增长与食物供给失衡;生活实践对植物生长发育知识的掌握是主要原因。

问题探究:农业革命发生的原因

探究:世界主要农作物和驯化动物的分布有何特点?

(1)空间范围广、涉及欧亚大陆、非洲及美洲。

(2)因自然条件的差异和发展水平的不同,各地区的食物生产各具特色,不同的食物生产对社会生活所产生的的影响也不同。

原始农耕

原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

【问题探究】结合教材P3页知识,完成世界三大农业起源中心及其成就表格中的问题。

西安半坡遗址复原模型

古埃及太阳历

夏小正

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者。

2.促进生活和生产方式的变化

3.推动科学技术的发展

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为

食物生产者。改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

2.促进生活和生产方式的变化。迁徙--定居--逐渐形成聚落,手工业分离,精神生活。

3.推动科学技术的发展。天文历法、数学等学科逐渐发展。

归纳:原始农业的出现对人类社会的发展有什么作用或影响?

4.人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

农耕

畜牧

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

剩余产品掠夺

阶级

战 争

奴

隶

国家

男子开始在生产中占据主导地位

贫富分化

(阅读教材P6页,生产关系的变化)

生产关系的变化

变化的原因

私有制

生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级

剩余产品的增加和私有制的出现

国家

阶级矛盾不可调和的产物

“男”:《说文》:"男,丈夫也……言男用力於田也。"

材料1 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜,燥湿肥硗高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料2 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民劳作。 ——班固:《白虎通义·号》

【问题探究】上面两段材料对远古人类生活和农业起源的描述有何不同?结合相关史实,谈谈你对这一问题的看法。

探究与拓展(教材P6)

提示:(一)远古人类生活:材料1认为远古人类采集树木果实和昆虫为食物;材料2

认为远古人类以禽兽的肉作为食物。

(二)农业起源:材料1认为是因为人类以果实和昆虫为食容易产生疾病和中毒,于

是发明了农业,播种五谷作为食物,材料2认为是因为人口增长,禽兽不足,于是发明农业。

看法:两则材料读书古人对远古人类生活和农业起源的推测,有一定道理,但不全面。

远古人类考采集和渔猎获取食物,其食物来源既有植物果实、昆虫,也有禽兽。农业的起源有多种因素,除材料中的因素外,人类对植物生长发育知识的掌握是主要因素。

二、不同地区的食物生产与社会生活

四大文明古国

统一性:

分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配

致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围

社会阶层的分化:统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力

创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)

多样性:

形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区)

农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

食物结构的差异

土地经营方式的差异

农业发展:种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜

(一)古巴比伦

思考:据教材知识,分析古巴比伦农业迅速发展的原因?

(1)王室和神庙拥有许多土地

(2)政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户

(3)法律保护了人民的私有财产(汉谟拉比法典)

(4)为减少旱涝对农业的影响,重视兴修水利工程。

(二)古埃及

农业发展:纵贯埃及全境的尼罗河为发展农业提供了有利条件,形成以尼罗河为中心的农业体系(种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛)

思考:据材料知识,分析古埃及农业迅速发展的原因?

材料1 尼罗河从南向北流经埃及,为埃及带来了充足的水源。尼罗河每年的定期泛滥,带来了大量上游的泥沙。这些泥沙来自非洲的热带草原,富含庄稼生长所需要的各种养料,等于每年给尼罗河下游两岸的土地普遍施了一次肥……公元前5世纪访问过埃及的希罗多德宣称,埃及是尼罗河的赠礼。

材料2 国王掌握着全部的土地和财产。古王国时期不断进行的土地和财产清查,既是国王企图加强其经济地位的表现,也是国王拥有最高经济权力的明证。

2.古埃及的土地主要由王室和神庙占有

1.古埃及优越的水源和肥沃的土壤。

3.重视兴修水利工程,保障农业生产。

(三)古代中国

河姆渡遗址

半坡遗址

1.北方粟麦农业区/南方稻作农业区(“南稻北粟”格局)

方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事。 ——《孟子》

2.商周时期:奴隶主土地国有制,集体耕作。

井田制

生产工具:刀耕火种→铁犁牛耕

李冰治水修都江堰

3.战国:生产力(铁犁牛耕)发展,生产关系调整(家庭小农业),极大促进生产效率提高

材料 春秋中后期,许多公田已荒废,杂草丛生。在公田之外,农民自己垦荒获得了大量新的土地,按照农民耕种的土地收税,无异于承认农民垦荒的合法性。

材料 一般自耕农五口之家,耕种国家分配给他们百亩之田……家内手工业与农耕相结合,以纺织为主,各诸侯国向农民征收租税,有“粟米之征”,还有“布缕之征”,说明农村家内手工业普遍存在。

土地制度:奴隶主土地国有制→土地私有制

生产方式—井田制→小农经济

材料中国历史,自秦汉以至民国成立……朝代只管更迭,却依旧不曾脱离封建社会,而走入到另一个阶段上面去。但是,为什么不能脱离封建社会呢?最简单的答案,就是:因为中国的产业没有发达。产业没有发达,所以即令有势力雄厚的商业资本,其力量也不足以摇动封建社会的秩序,而使中国的经济结构与社会结构走到另一个阶段上面去。一部二十四史的政权推移,翻来覆去,都不能跳出封建社会的圈子外面,其根本原因,即在于此。 ——杨东莼 《中国文化史大纲》

4.秦以后,统治者重农抑商

5.秦汉到隋唐,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

(四)古希腊

材料:如同古代社会的其它文明一样,希腊文明从根本上说是农业文明,其农业特征反映在社会的各个方面。从观念上看,土地被认为是最重要而且最可靠的财富资源,相应地,农业成为高贵的职业,而工商业则被看成是卑贱的职业,不符合上等人的身份,这种观念最为明显地反映在贵族阶层的社会心理中。从社会的经济结构来看,农业是社会的经济支柱,也是城邦最重要的经济来源。 ——黄洋《希腊城邦社会的农业特征》

阅读材料及教材P5页的内容思考古希腊农业具有什么特点?

1.主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

2.谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

3.奴隶制经济,普遍使用奴隶劳动。

(五)古罗马

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导……罗马帝国初期,在意大利,除谷物需要进口外,葡萄酒和橄榄油都有剩余,曾大量输往高卢等地。

1.土地制度:国有→私有(家庭小农经济)

2.谷物生产为主,种植橄榄核葡萄

思考:结合材料并联系教材知识,古罗马农业发展有何表现?

(六)古代美洲农业

阿兹特克人的浮动园地

1.主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

2.土地制度:村社土地公有制(每家有一块份地,两年不耕,村社收回)

思考:结合教材知识,古代美洲农业发展有

何表现?

印第安人耕作图

从食物采集到食物生产

采集

渔猎

食物来源

种植业

畜牧业

食物多样性

巴比伦

古埃及

古代中国

古希腊

古代美洲

生产关系

农业发展的影响

生产力与阶级分化

从采集到生产

从单一到多元

从部落到国家

“民以食为天”

本课小结

建构教材知识体系

小康不小康,关键看老乡。一定要看到,农业还是“四化同步”的短腿,农村还是全面建成小康社会的短板。中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。农业基础稳固,农村和谐稳定,农民安居乐业,整个大局就有保障,各项工作都会比较主动。

——2013年12月,在中央农村工作会议上的讲话

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化