《马说》讲学稿

图片预览

文档简介

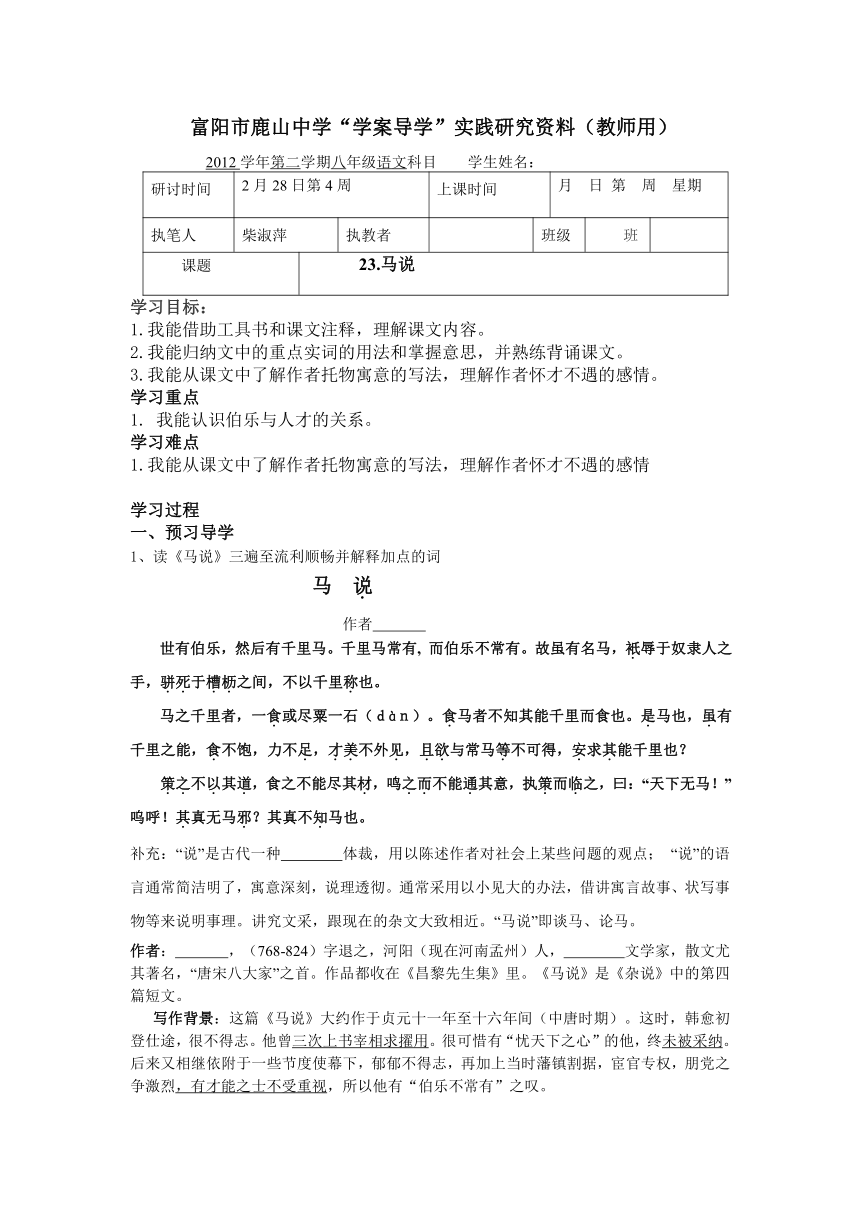

富阳市鹿山中学“学案导学”实践研究资料(教师用)

2012学年第二学期八年级语文科目 学生姓名:

研讨时间 2月28日第4周 上课时间 月 日 第 周 星期

执笔人 柴淑萍 执教者 班级 班

课题 23.马说

学习目标:

1.我能借助工具书和课文注释,理解课文内容。

2.我能归纳文中的重点实词的用法和掌握意思,并熟练背诵课文。

3.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情。

学习重点

1. 我能认识伯乐与人才的关系。

学习难点

1.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情

学习过程

一、预习导学

1、读《马说》三遍至流利顺畅并解释加点的词

马 说

作者

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,衹辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石(dàn)。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

补充:“说”是古代一种 体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

作者: ,(768-824)字退之,河阳(现在河南孟州)人, 文学家,散文尤其著名,“唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》里。《马说》是《杂说》中的第四篇短文。

写作背景:这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间(中唐时期)。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

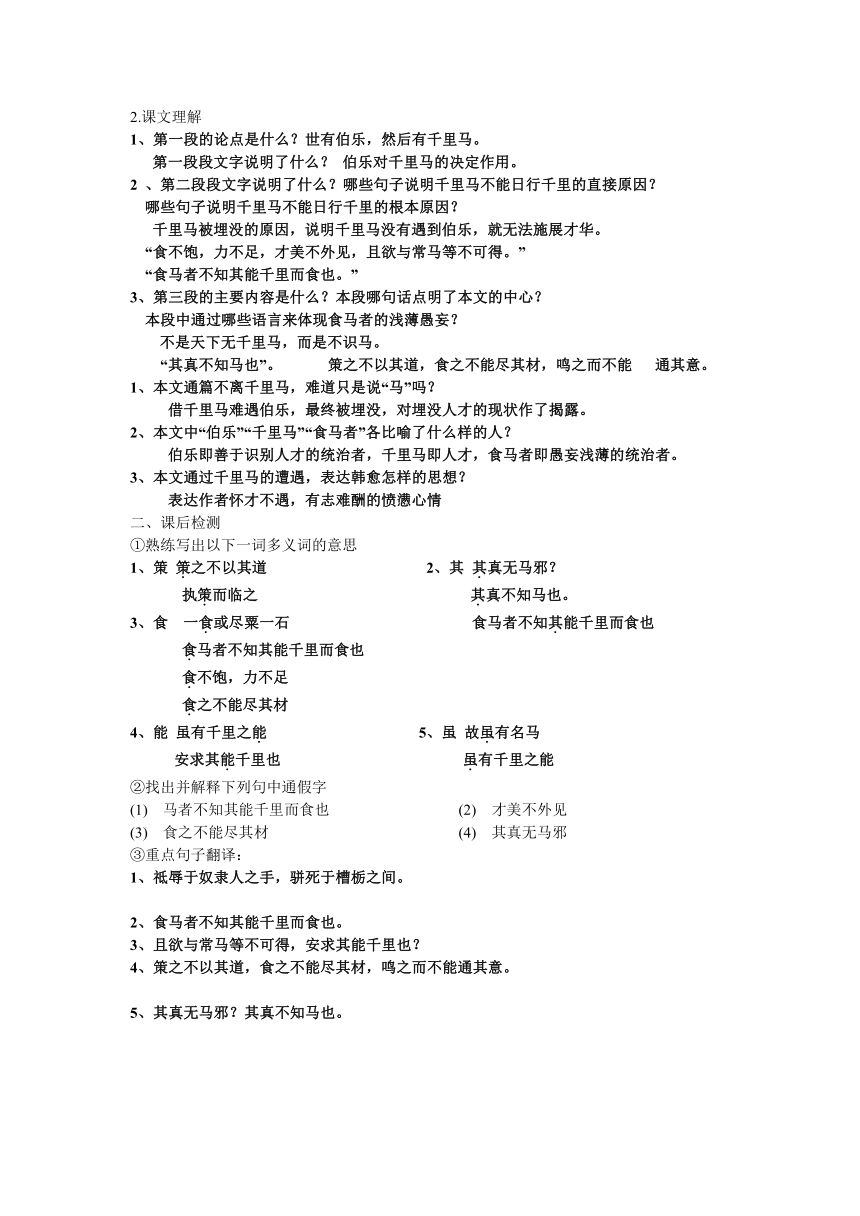

2.课文理解

1、第一段的论点是什么?世有伯乐,然后有千里马。

第一段段文字说明了什么? 伯乐对千里马的决定作用。

2 、第二段段文字说明了什么?哪些句子说明千里马不能日行千里的直接原因?

哪些句子说明千里马不能日行千里的根本原因?

千里马被埋没的原因,说明千里马没有遇到伯乐,就无法施展才华。

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。”

“食马者不知其能千里而食也。”

3、第三段的主要内容是什么?本段哪句话点明了本文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

不是天下无千里马,而是不识马。

“其真不知马也”。 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能 通其意。

1、本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

2、本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

伯乐即善于识别人才的统治者,千里马即人才,食马者即愚妄浅薄的统治者。

3、本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情

二、课后检测

①熟练写出以下一词多义词的意思

1、策 策之不以其道 2、其 其真无马邪?

执策而临之 其真不知马也。

3、食 一食或尽粟一石 食马者不知其能千里而食也

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

4、能 虽有千里之能 5、虽 故虽有名马

安求其能千里也 虽有千里之能

②找出并解释下列句中通假字

(1) 马者不知其能千里而食也 (2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材 (4) 其真无马邪

③重点句子翻译:

1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽栃之间。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5、其真无马邪?其真不知马也。

富阳市鹿山中学“学案导学”实践研究资料(学生用)

2012学年第二学期八年级语文科目 学生姓名:

研讨时间 2月28日第4周 上课时间 月 日 第 周 星期

执笔人 柴淑萍 执教者 班级 班

课题 23.马说

学习目标:

1.我能借助工具书和课文注释,理解课文内容。

2.我能归纳文中的重点实词的用法和掌握意思,并熟练背诵课文。

3.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情。

学习重点

1. 我能认识伯乐与人才的关系。

学习难点

1.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情

学习过程

一、预习导学

1、读《马说》三遍至流利顺畅并解释加点的词

马 说

作者

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,衹辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石(dàn)。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

补充:“说”是古代一种 体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

作者: ,(768-824)字退之,河阳(现在河南孟州)人, 文学家,散文尤其著名,“唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》里。《马说》是《杂说》中的第四篇短文。

写作背景:这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间(中唐时期)。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

2.课文理解

1、第一段的论点是什么?

第一段段文字说明了什么?

2 、第二段段文字说明了什么?哪些句子说明千里马不能日行千里的直接原因?

哪些句子说明千里马不能日行千里的根本原因?

3、第三段的主要内容是什么?本段哪句话点明了本文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

2.本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

3.本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

二、课后检测

①熟练写出以下一词多义词的意思

1、策 策之不以其道 2、其 其真无马邪?

执策而临之 其真不知马也。

3、食 一食或尽粟一石 食马者不知其能千里而食也

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

4、能 虽有千里之能 5、虽 故虽有名马

安求其能千里也 虽有千里之能

②找出并解释下列句中通假字

(1) 马者不知其能千里而食也 (2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材 (4) 其真无马邪

③重点句子翻译:

1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽栃之间。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5、其真无马邪?其真不知马也。

2012学年第二学期八年级语文科目 学生姓名:

研讨时间 2月28日第4周 上课时间 月 日 第 周 星期

执笔人 柴淑萍 执教者 班级 班

课题 23.马说

学习目标:

1.我能借助工具书和课文注释,理解课文内容。

2.我能归纳文中的重点实词的用法和掌握意思,并熟练背诵课文。

3.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情。

学习重点

1. 我能认识伯乐与人才的关系。

学习难点

1.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情

学习过程

一、预习导学

1、读《马说》三遍至流利顺畅并解释加点的词

马 说

作者

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,衹辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石(dàn)。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

补充:“说”是古代一种 体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

作者: ,(768-824)字退之,河阳(现在河南孟州)人, 文学家,散文尤其著名,“唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》里。《马说》是《杂说》中的第四篇短文。

写作背景:这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间(中唐时期)。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

2.课文理解

1、第一段的论点是什么?世有伯乐,然后有千里马。

第一段段文字说明了什么? 伯乐对千里马的决定作用。

2 、第二段段文字说明了什么?哪些句子说明千里马不能日行千里的直接原因?

哪些句子说明千里马不能日行千里的根本原因?

千里马被埋没的原因,说明千里马没有遇到伯乐,就无法施展才华。

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。”

“食马者不知其能千里而食也。”

3、第三段的主要内容是什么?本段哪句话点明了本文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

不是天下无千里马,而是不识马。

“其真不知马也”。 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能 通其意。

1、本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

2、本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

伯乐即善于识别人才的统治者,千里马即人才,食马者即愚妄浅薄的统治者。

3、本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情

二、课后检测

①熟练写出以下一词多义词的意思

1、策 策之不以其道 2、其 其真无马邪?

执策而临之 其真不知马也。

3、食 一食或尽粟一石 食马者不知其能千里而食也

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

4、能 虽有千里之能 5、虽 故虽有名马

安求其能千里也 虽有千里之能

②找出并解释下列句中通假字

(1) 马者不知其能千里而食也 (2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材 (4) 其真无马邪

③重点句子翻译:

1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽栃之间。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5、其真无马邪?其真不知马也。

富阳市鹿山中学“学案导学”实践研究资料(学生用)

2012学年第二学期八年级语文科目 学生姓名:

研讨时间 2月28日第4周 上课时间 月 日 第 周 星期

执笔人 柴淑萍 执教者 班级 班

课题 23.马说

学习目标:

1.我能借助工具书和课文注释,理解课文内容。

2.我能归纳文中的重点实词的用法和掌握意思,并熟练背诵课文。

3.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情。

学习重点

1. 我能认识伯乐与人才的关系。

学习难点

1.我能从课文中了解作者托物寓意的写法,理解作者怀才不遇的感情

学习过程

一、预习导学

1、读《马说》三遍至流利顺畅并解释加点的词

马 说

作者

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,衹辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石(dàn)。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

补充:“说”是古代一种 体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的观点; “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻,说理透彻。通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。讲究文采,跟现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

作者: ,(768-824)字退之,河阳(现在河南孟州)人, 文学家,散文尤其著名,“唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》里。《马说》是《杂说》中的第四篇短文。

写作背景:这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间(中唐时期)。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

2.课文理解

1、第一段的论点是什么?

第一段段文字说明了什么?

2 、第二段段文字说明了什么?哪些句子说明千里马不能日行千里的直接原因?

哪些句子说明千里马不能日行千里的根本原因?

3、第三段的主要内容是什么?本段哪句话点明了本文的中心?

本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

2.本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

3.本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

二、课后检测

①熟练写出以下一词多义词的意思

1、策 策之不以其道 2、其 其真无马邪?

执策而临之 其真不知马也。

3、食 一食或尽粟一石 食马者不知其能千里而食也

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

4、能 虽有千里之能 5、虽 故虽有名马

安求其能千里也 虽有千里之能

②找出并解释下列句中通假字

(1) 马者不知其能千里而食也 (2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材 (4) 其真无马邪

③重点句子翻译:

1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽栃之间。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5、其真无马邪?其真不知马也。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》