2020-2021学年人教统编版选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度【课件】(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度【课件】(32张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 07:43:43 | ||

图片预览

文档简介

课程标准:

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响。

何为“工业革命”

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

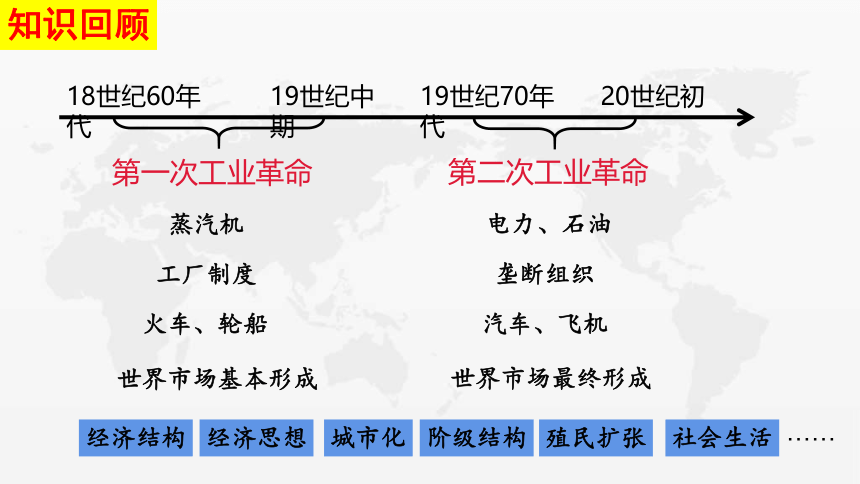

工厂制度

垄断组织

蒸汽机

电力、石油

火车、轮船

汽车、飞机

世界市场基本形成

世界市场最终形成

城市化

阶级结构

社会生活

……

经济结构

殖民扩张

经济思想

知识回顾

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

工场

工厂

一、机器大生产与工厂制度

1、机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

(1)生产规模较大,雇佣工人集中生产;

(2)以手工劳动为主;

(3)工人工作时间长,工资待遇微薄;

(4)分工协作。

2、工厂制度

(1)特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作。

②时间:实行倒班制。

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识。

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下。

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

材料:美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。他于1908年推出第一辆农民买得起的“平民汽车”。流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

2、工厂制度

(2)意义:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会。

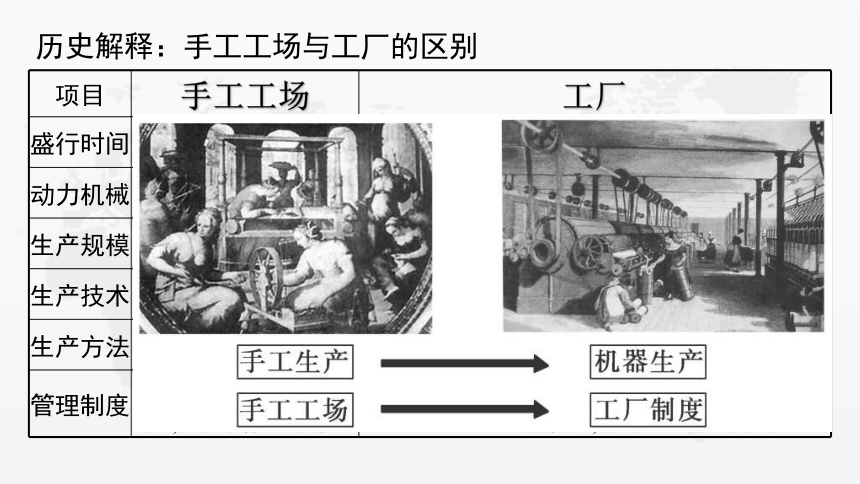

历史解释:手工工场与工厂的区别

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14-18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

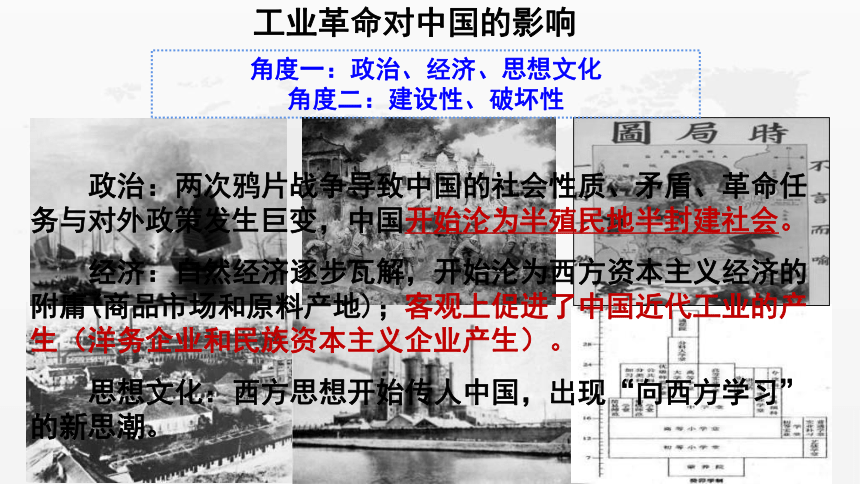

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

工业革命对中国的影响

(1)兴起--洋务企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

(2)发展--民族工业:

①出现:19世纪70年代,在外资企业和洋务企业的影响下,出现民族工业。

②初步发展:

原因:A.19世纪末20世纪初,清政府放宽对民间设厂的限制;

B.1903年设立商部,奖励工商;

C.民族资本家主张实业救国、开办工厂。

3、工业革命对近代中国的影响

贻来牟机器磨坊1878 朱其昂

发昌机器厂

1869 方举赞

继昌隆缫丝厂

1874 陈启沅

民族资本主义企业的兴起

背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重;

区域位置:主要分布在通商口岸或沿海地区;

企业:工业发展参差不齐,缺乏统筹规划;

特点:资金少、规模小、技术力量薄弱。

产生发展于半殖民地半封建社会

原因

近代中西方企业的异同点:

不同点:

中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化。

对比明史:

观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

提示

(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

近代工业对比:军事工业、民用工业、民族工业

军事工业:安庆内军械所、江南制造总局、天津机器制造局、福州船政局

带有资本主义因素的封建性质的企业

经费政府调拨,产品由政府分配

民用工业:轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局

带有浓厚封建因素的资本主义性质的企业

产品满足军事工业需要后进入市场

民族工业:广东继昌隆缫丝厂、大生纱厂、天津永利碱厂

产品完全进入市场

相同点:都采用机器生产,都推动了中国的近代化;民用工业和民族工业都在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

二、工业革命后生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境。)

英国农村人口和城市人口占总人口比例

材料:1870-1920年,城市人口由990万增至5430万。1920年城市人口是全国总人口的51.4%,城市人口超过了农村人口。

——蒋维忠《第二次工业革命与美国城市化》

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。

(水陆交通网,促进了城市间 、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了水的流动性。)

汽轮 火车 飞机 汽车

第一次工业革命 第二次工业革命

二、工业革命后生活方式的变化

3、工业革命也促进了乡村的改变。

(农业机械日益普及,建立了大农场,农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

二、工业革命后生活方式的变化

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。

(准时准点成为现代生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟。)

二、工业革命后生活方式的变化

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(西方国家不断通过国家立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”。)

余秋雨教授在做客中央台文明之旅谈中国文化的隐忧的时候讲道: 2008年杨振宁和余秋雨到日本有一个演讲,杨振宁先出示了一张自己出生时自己的住宅的照片——这是中国安徽合肥的一条街道当中的房子,我在这儿出生了,这个时候在合肥的街上,如果想找一个识字的人,我可以肯定,两个小时找不到,现在要在合肥的街上,找一个不识字的人也是两个小时找不到。这也从一个侧面说明了中国初等教育的成就。

二、工业革命后生活方式的变化

材料二:我们发现六个星期以来他们从早上七点到晚上七点工作。

——社会活动家亚当斯

材料三:

材料一:“工人区”对面,住着高等的或中等的资产阶级……挤满了工人的“恶劣的街区”,是周期性光顾城市的一切流行病的发源地。工业革命时期的住房短缺问题、贫民窟问题、卫生设施极差等问题虽然在一定程度上与工业发展极快、口膨胀有着密切的关系……

——龚敏《论西方工业革命时期的住宅问题》

6、社会贫富分化,加剧环境污染严重居住,工作条件恶劣、疾病与犯罪频发……

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

【知识拓展】西方国家早期工人运动

(1)事件:19世纪30-40年代,法国里昂工人两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义等。

(2)特点:提出政治斗争的目标;以暴力斗争为主要手段;具有一定的自发性和分散性;缺乏科学理论的指导而失败等。

(3)意义:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;产业工人的待遇有所改善。

从近代到当代:人类文明的演进

1、下图中的“?”应填写:

A.完善了精细分工的“手工工场”

B.创造了机器工厂的“蒸汽时代”

C.形成了垄断资本的“钢铁时代”

D.开创了注重实验的“科技时代”

B

2、下图是某同学的学习笔记,其中“?”处应该填入的内容是

A.蒸汽动力

B.现代工厂

C.工厂制度

D.血汗工厂

B

3、上海轮船招商局是洋务运动中创办的重要企业,其章程规定:将股份较大之人公举入局作为商董,在主要港口协助总经营业务。这段材料反映了( )

A.洋务民用企业管理权由商董控制

B.近代民族资本主义企业引进西方管理模式

C.洋务民用企业的所需资金主要来自民间资本

D.近代企业制度在洋务民用企业中有所显现

D

4、1866年,清政府最早派赴欧洲考察的官员斌椿,途径英国城市曼彻斯特,印象深刻。他在《乘槎笔记》中写道:“此地人民五十万。街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此始开。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法。”此时的曼彻斯特( )

A.城市规模世界之最 B.是英国的重工业基地

C.出现纺织垄断集团 D.是世界棉纺工业之都

D

5、19世纪的英国人“以分钟、秒为单位”,“时间概念是一个全新的概念”。对这一现象最合理的解释是( )

A.钟表的发明使生活节奏加快

B.工业革命导致时间观念加强

C.工厂主严格厂规增大工人压力

D.社会进步促使人们观念更新

B

格林尼治时间大事记

1840前

格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间。

1847年

英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面。

1851年

600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系。

1880年

格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准。

1884年

英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间。

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响。

何为“工业革命”

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

工厂制度

垄断组织

蒸汽机

电力、石油

火车、轮船

汽车、飞机

世界市场基本形成

世界市场最终形成

城市化

阶级结构

社会生活

……

经济结构

殖民扩张

经济思想

知识回顾

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

工场

工厂

一、机器大生产与工厂制度

1、机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

(1)生产规模较大,雇佣工人集中生产;

(2)以手工劳动为主;

(3)工人工作时间长,工资待遇微薄;

(4)分工协作。

2、工厂制度

(1)特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作。

②时间:实行倒班制。

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识。

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下。

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

材料:美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。他于1908年推出第一辆农民买得起的“平民汽车”。流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

2、工厂制度

(2)意义:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会。

历史解释:手工工场与工厂的区别

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14-18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

工业革命对中国的影响

(1)兴起--洋务企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

(2)发展--民族工业:

①出现:19世纪70年代,在外资企业和洋务企业的影响下,出现民族工业。

②初步发展:

原因:A.19世纪末20世纪初,清政府放宽对民间设厂的限制;

B.1903年设立商部,奖励工商;

C.民族资本家主张实业救国、开办工厂。

3、工业革命对近代中国的影响

贻来牟机器磨坊1878 朱其昂

发昌机器厂

1869 方举赞

继昌隆缫丝厂

1874 陈启沅

民族资本主义企业的兴起

背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重;

区域位置:主要分布在通商口岸或沿海地区;

企业:工业发展参差不齐,缺乏统筹规划;

特点:资金少、规模小、技术力量薄弱。

产生发展于半殖民地半封建社会

原因

近代中西方企业的异同点:

不同点:

中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化。

对比明史:

观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

提示

(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

近代工业对比:军事工业、民用工业、民族工业

军事工业:安庆内军械所、江南制造总局、天津机器制造局、福州船政局

带有资本主义因素的封建性质的企业

经费政府调拨,产品由政府分配

民用工业:轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局

带有浓厚封建因素的资本主义性质的企业

产品满足军事工业需要后进入市场

民族工业:广东继昌隆缫丝厂、大生纱厂、天津永利碱厂

产品完全进入市场

相同点:都采用机器生产,都推动了中国的近代化;民用工业和民族工业都在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

二、工业革命后生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境。)

英国农村人口和城市人口占总人口比例

材料:1870-1920年,城市人口由990万增至5430万。1920年城市人口是全国总人口的51.4%,城市人口超过了农村人口。

——蒋维忠《第二次工业革命与美国城市化》

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。

(水陆交通网,促进了城市间 、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了水的流动性。)

汽轮 火车 飞机 汽车

第一次工业革命 第二次工业革命

二、工业革命后生活方式的变化

3、工业革命也促进了乡村的改变。

(农业机械日益普及,建立了大农场,农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

二、工业革命后生活方式的变化

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。

(准时准点成为现代生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟。)

二、工业革命后生活方式的变化

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(西方国家不断通过国家立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”。)

余秋雨教授在做客中央台文明之旅谈中国文化的隐忧的时候讲道: 2008年杨振宁和余秋雨到日本有一个演讲,杨振宁先出示了一张自己出生时自己的住宅的照片——这是中国安徽合肥的一条街道当中的房子,我在这儿出生了,这个时候在合肥的街上,如果想找一个识字的人,我可以肯定,两个小时找不到,现在要在合肥的街上,找一个不识字的人也是两个小时找不到。这也从一个侧面说明了中国初等教育的成就。

二、工业革命后生活方式的变化

材料二:我们发现六个星期以来他们从早上七点到晚上七点工作。

——社会活动家亚当斯

材料三:

材料一:“工人区”对面,住着高等的或中等的资产阶级……挤满了工人的“恶劣的街区”,是周期性光顾城市的一切流行病的发源地。工业革命时期的住房短缺问题、贫民窟问题、卫生设施极差等问题虽然在一定程度上与工业发展极快、口膨胀有着密切的关系……

——龚敏《论西方工业革命时期的住宅问题》

6、社会贫富分化,加剧环境污染严重居住,工作条件恶劣、疾病与犯罪频发……

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

【知识拓展】西方国家早期工人运动

(1)事件:19世纪30-40年代,法国里昂工人两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义等。

(2)特点:提出政治斗争的目标;以暴力斗争为主要手段;具有一定的自发性和分散性;缺乏科学理论的指导而失败等。

(3)意义:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;产业工人的待遇有所改善。

从近代到当代:人类文明的演进

1、下图中的“?”应填写:

A.完善了精细分工的“手工工场”

B.创造了机器工厂的“蒸汽时代”

C.形成了垄断资本的“钢铁时代”

D.开创了注重实验的“科技时代”

B

2、下图是某同学的学习笔记,其中“?”处应该填入的内容是

A.蒸汽动力

B.现代工厂

C.工厂制度

D.血汗工厂

B

3、上海轮船招商局是洋务运动中创办的重要企业,其章程规定:将股份较大之人公举入局作为商董,在主要港口协助总经营业务。这段材料反映了( )

A.洋务民用企业管理权由商董控制

B.近代民族资本主义企业引进西方管理模式

C.洋务民用企业的所需资金主要来自民间资本

D.近代企业制度在洋务民用企业中有所显现

D

4、1866年,清政府最早派赴欧洲考察的官员斌椿,途径英国城市曼彻斯特,印象深刻。他在《乘槎笔记》中写道:“此地人民五十万。街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此始开。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法。”此时的曼彻斯特( )

A.城市规模世界之最 B.是英国的重工业基地

C.出现纺织垄断集团 D.是世界棉纺工业之都

D

5、19世纪的英国人“以分钟、秒为单位”,“时间概念是一个全新的概念”。对这一现象最合理的解释是( )

A.钟表的发明使生活节奏加快

B.工业革命导致时间观念加强

C.工厂主严格厂规增大工人压力

D.社会进步促使人们观念更新

B

格林尼治时间大事记

1840前

格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间。

1847年

英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面。

1851年

600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系。

1880年

格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准。

1884年

英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间。

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化