2020-2021学年人教统编版高中历史选择性必修二第9课 20世纪以来人类的经济与生活【课件】(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版高中历史选择性必修二第9课 20世纪以来人类的经济与生活【课件】(53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 18:46:39 | ||

图片预览

文档简介

本节课知识结构:

1.世界经济的发展

2.国际贸易与人类生活

3.国际金融与人类生活

【课程标准】

认识20世纪以来国际贸易、金融的变化及其对人类生活的影响。

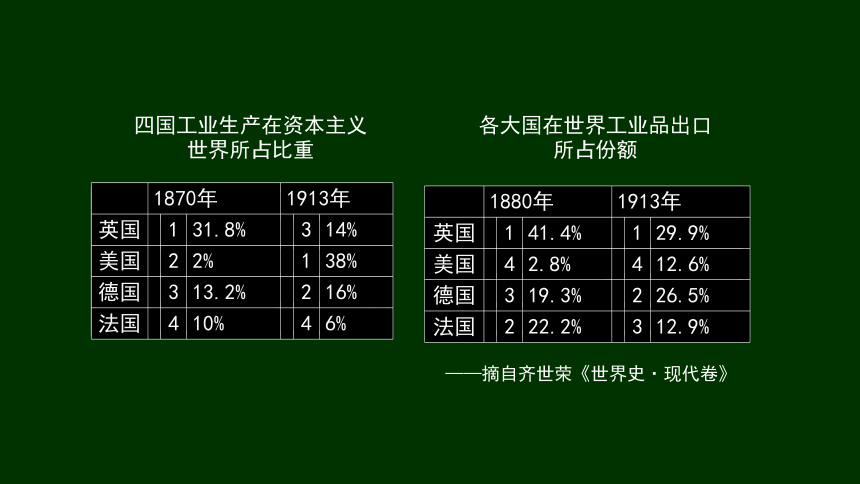

一、20世纪以来世界经济的发展

1. 第一次世界大战前

①时间:20世纪初。

②表现:垄断资本主义继续发展。资本主义国家间政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争。(根本原因)

③结果:引发了第一次世界大战。

1880年

1913年

英国

1

41.4%

1

29.9%

美国

4

2.8%

4

12.6%

德国

3

19.3%

2

26.5%

法国

2

22.2%

3

12.9%

1870年

1913年

英国

1

31.8%

3

14%

美国

2

2%

1

38%

德国

3

13.2%

2

16%

法国

4

10%

4

6%

四国工业生产在资本主义

世界所占比重

各大国在世界工业品出口

所占份额

——摘自齐世荣《世界史·现代卷》

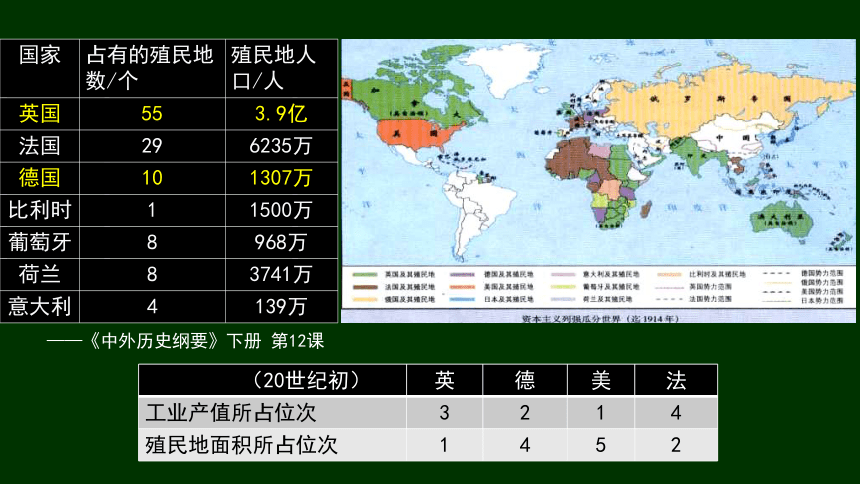

国家

占有的殖民地数/个

殖民地人口/人

英国

55

3.9亿

法国

29

6235万

德国

10

1307万

比利时

1

1500万

葡萄牙

8

968万

荷兰

8

3741万

意大利

4

139万

——《中外历史纲要》下册 第12课

{073A0DAA-6AF3-43AB-8588-CEC1D06C72B9} (20世纪初)

英

德

美

法

工业产值所占位次

3

2

1

4

殖民地面积所占位次

1

4

5

2

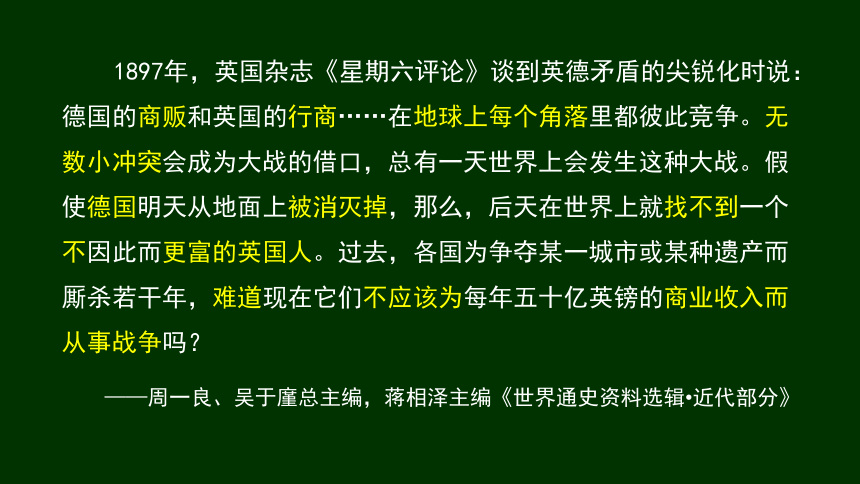

1897年,英国杂志《星期六评论》谈到英德矛盾的尖锐化时说:德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战。假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到一个不因此而更富的英国人。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗?

——周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑?近代部分》

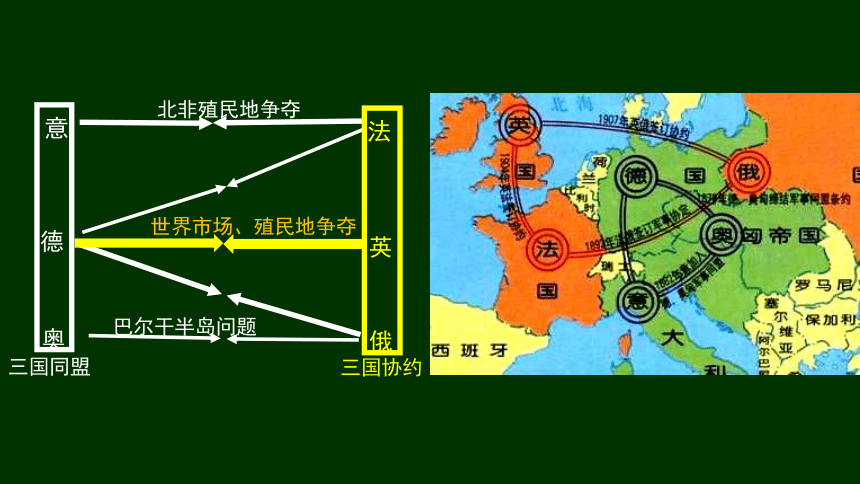

意

德

奥

法

英

俄

北非殖民地争夺

世界市场、殖民地争夺

巴尔干半岛问题

三国同盟

三国协约

2. 第一次世界大战后

(1)社会主义世界

①十月革命爆发,建立了世界上第一个社会主义国家。1922年,苏联成立,并继续实施新经济政策,使社会经济得到恢复。

②此后,斯大林逐渐建立起高度集中的计划经济体制,集中力量发展重工业,使苏联工业总产值于1937年跃居欧洲第一,世界第二。

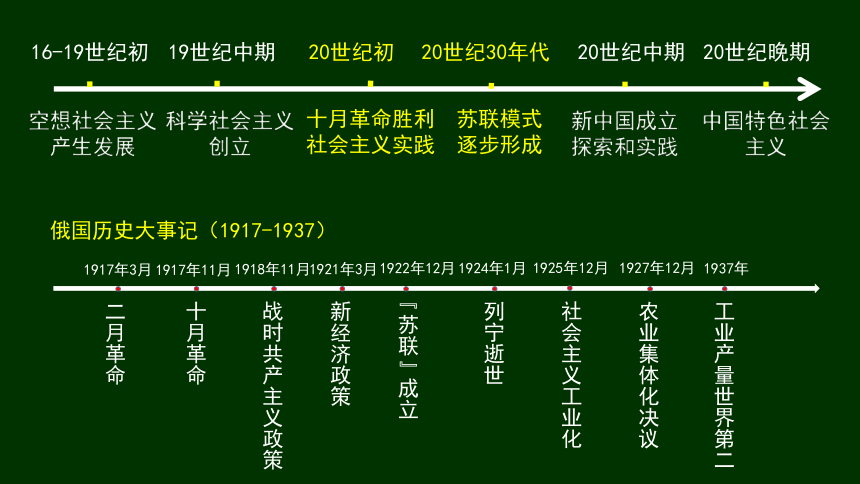

16-19世纪初

19世纪中期

十月革命胜利

社会主义实践

20世纪初

苏联模式逐步形成

20世纪30年代

20世纪中期

20世纪晚期

1917年3月

1917年11月

1918年11月

1921年3月

1922年12月

1924年1月

1925年12月

1927年12月

1937年

二月革命

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

“苏联”成立

列宁逝世

社会主义工业化

农业集体化决议

工业产量世界第二

俄国历史大事记(1917-1937)

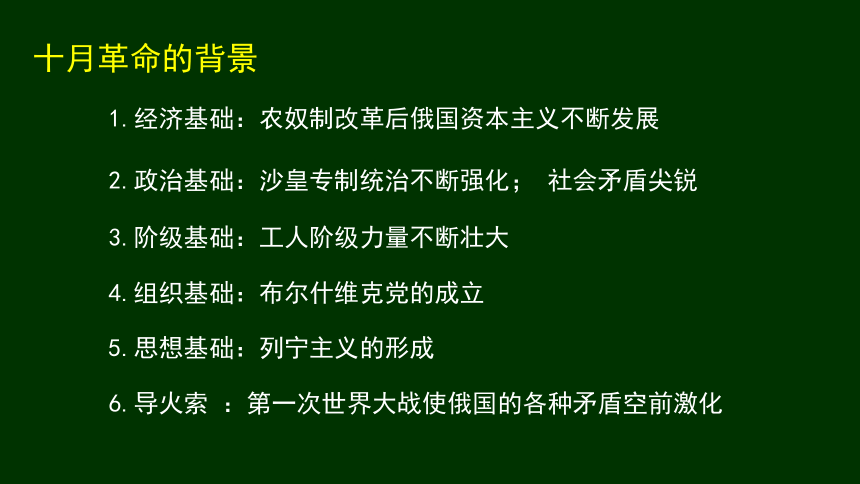

十月革命的背景

1.经济基础:农奴制改革后俄国资本主义不断发展

2.政治基础:沙皇专制统治不断强化; 社会矛盾尖锐

3.阶级基础:工人阶级力量不断壮大

4.组织基础:布尔什维克党的成立

5.思想基础:列宁主义的形成

6.导火索 :第一次世界大战使俄国的各种矛盾空前激化

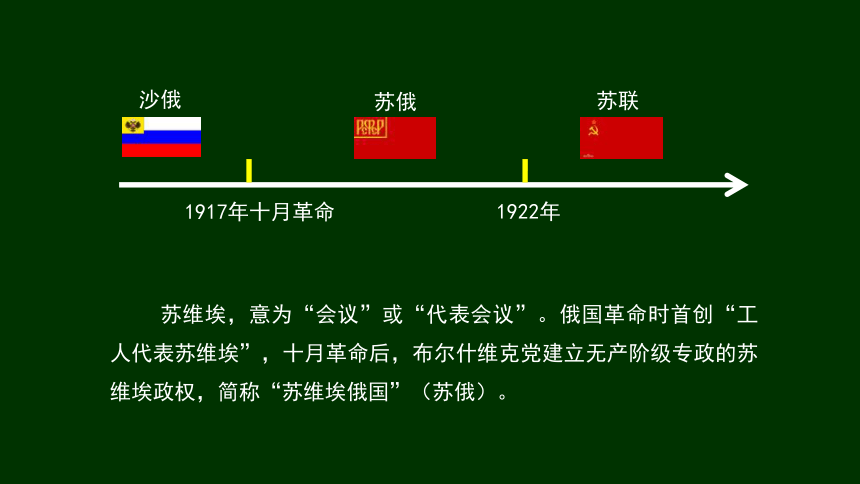

1917年十月革命

1922年

沙俄

苏俄

苏联

苏维埃,意为“会议”或“代表会议”。俄国革命时首创“工人代表苏维埃”,十月革命后,布尔什维克党建立无产阶级专政的苏维埃政权,简称“苏维埃俄国”(苏俄)。

▲苏联地图(1940年)

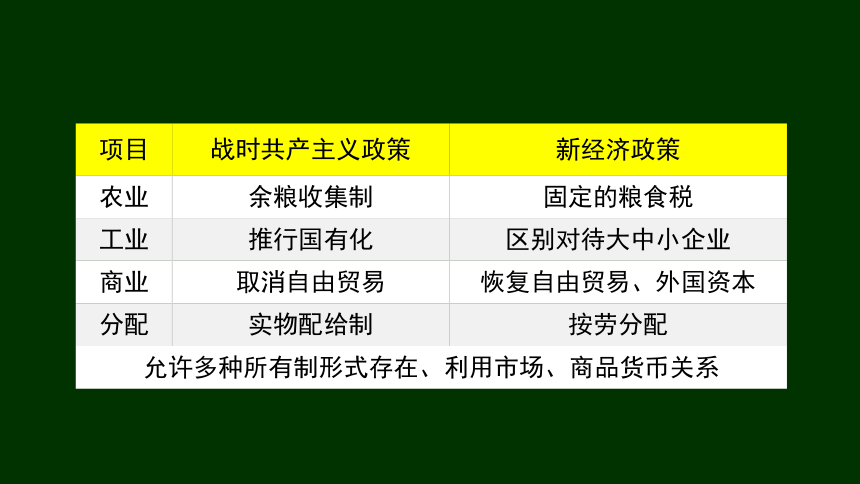

项目

战时共产主义政策

新经济政策

农业

余粮收集制

固定的粮食税

工业

推行国有化

区别对待大中小企业

商业

取消自由贸易

恢复自由贸易、外国资本

分配

实物配给制

按劳分配

允许多种所有制形式存在、利用市场、商品货币关系

新经济政策成就

与落后的生产力相适应的生产关系

在生产力的基础上,间接过渡到共产主义

约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林(1879—1953)

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的却是一个拥有核武器的强国。

--丘吉尔

苏联建设社会主义的实践 之苏联模式

1924年1月21日 列宁逝世

苏联1937年比1928年的经济产值增长率

1940年的(苏联)工业总产值比1913年增加6倍多,超过法、英、德,跃居欧洲第一位,世界第二位。

——齐世荣主编《世界史·现代卷》

苏联模式(斯大林模式)的特征:

经济上:生产资料公有制

实行自上而下的指令性计划体制

政治上:权力高度集中

我看到了一个强大的国家,整个国家在布尔什维克领导下跟千百种障碍做不断的斗争,在英勇而秩序井然的高潮中,正在建设一个新世界。目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。

——罗曼·罗兰(1935年)

2. 第一次世界大战后

(2)资本主义世界

①特点:资本主义经济虽然有所发展,但是资本主义制度的基本矛盾犹存。

②结果:1929—1933年,资本主义世界出现空前严重的经济危机。(地图册38页)

③影响:资本主义国家经济遭受重创;美国通过罗斯福新政扭转危机,德国、意大利、日本走上法西斯道路,发动了第二次世界大战。

经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40个国家实行外汇管制,56个国家实行货币贬值,76个国家提高关税率。

——摘自迈克﹒亚达斯等著《喧嚣时代:20世纪全球史》

经济危机激化资本主义国家间的矛盾

这场空前迅猛而严重的经济危机,它既推动德意日,从对内加强专制统治和对外武力扩张以寻找出路;同时也削弱了英法美的反应能力和行动意志。两者的结合,就规定了这两类国家在30年代国际危机中的攻守态势,以及通向新战争之路的特点。

——摘自李巨廉著《血碑—震撼全球的两次世界大战》

经济危机催生法西斯专政的建立

“柯立芝繁荣”:20世纪20年代,美国生产的小汽车占全世界总量的85%,平均5人就拥有一辆。1924年,美国的黄金占世界总量的1/2;1928年美国的经济总量超过整个欧洲。

1928年新当选的胡佛总统自信地说:“我们对国家的未来毫不忧虑,它光辉灿烂,充满希望!” “征服贫穷不再是遥不可及的幻想,把贫穷从这个国家驱逐的日子就在前头”。

BUY!

BUY!!

BUY!!!

资本主义的基本矛盾

经济

危机

根本原因:

主要原因

政策原因

直接原因

股票抛抛抛

银行关关关

工厂倒倒倒

求职难难难

农田荒荒荒

牛奶倒倒倒

生活苦苦苦

社会乱乱乱

大萧条刚开始,人们企图用幽默来抵抗股市的异动。有笑话说,高盛集团的每一股股票都附赠免费左轮手枪,还有笑话说,酒店前台会询问每一位登记者:“是来睡觉,还是来跳楼?”

1882.1-1945.4

富兰克林· 德拉诺·罗斯福

1932年美国总统选举地图

罗斯福472票

胡佛59票

胡佛是新时代总统中的第一人,还是旧时代的最后一人。事实上,他两者兼具。他是习惯了放任经济自由运转的最后一位总统,而当信心崩溃以及当时整个国际经济领域动荡使萧条持续发展的时候,其政策更多是在放任与干预中摇摆。

——威廉·艾伦·怀特

股市崩溃

银行倒闭

企业破产

农产品

价格猛跌

工人失业

整顿银行

与金融业

社会救济

公共工程

复兴工业

调整农业

摆脱困境 复兴经济的措施

3、第二次世界大战后

①资本主义世界

条件:各资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节相结合。

结果:实现了经济的快速增长;现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,极大提高了多个部门的生产效率。

消极影响:这些变化并没有解决资本主义生产社会化与生产资料私人占有之间的固有矛盾。随着全球化的发展,世界范围内贫富分化加剧,经济危机时有发生,并且波及范围更大。如1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机。

②苏联

20世纪五六十年代,苏联与东欧社会主义国家在经济发展进程中,指令性计划和官僚化管理效率低下等问题越来越突出,随后的改革也陷入困境。1989年,东欧发生剧变;1991年,苏联解体。社会主义经济面临挑战。

③中国

a.中华人民共和国成立后,中国人民进行了社会主义革命和建设的曲折探索,奠定了中国现代化的工业基础。

b.1978年,中共十一届三中全会召开,实现了伟大的历史转折。此后,中国建立起社会主义市场经济体制,成功开辟出中国特色社会主义道路,经济飞速发展。2010年,中国经济总量超越日本,成为世界第二大经济体。

3、二战后的世界经济

(1)资本主义的新变化

使美国经济逐渐走出低谷,推动了经济的恢复和发展;开创了国家干预经济发展的新模式,凯恩斯主义开始盛行,使资本主义世界迎来以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义时期。

资本主义的救世主

国家应当对经济生活进行干预和调节,成为“看得见的手”。

【英】凯恩斯(1883-1946)

1918

1921

1925

1953

1964

1982

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

重在农业

重在工业

经济政治

社会主义经济制度确立阶段

社会主义经济改革阶段

列宁

1985

(2)社会主义国家的新变化

赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

背景

斯大林模式的弊端日益暴露

纠正赫鲁晓夫

时期的混乱

苏联社会陷入危机

只对原有体制进行局部改革

改革

力度

对苏联进行根本性

变革和改造

内容

首先从农业开始,重点在农业领域

重点在工业,

且是重工业领域

从经济改革转向政治领

域,放弃马列主义和苏

共领导

结果

一度促进农业发展,但造成了苏联的混乱

改革造成了苏联经济的全面滑坡,经济发展进入停滞时期

改革不仅使经济继续滑坡,而且还导致了苏联解体

飘扬了69年的印有锤子和镰刀的苏联(СССР)国旗,在沉沉夜色中伴着瑟瑟寒风在克林姆林宫黯然下降。曾经叱咤风云的超级大国苏联不复存在。

1991年月12月25日

别了,苏联

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

1953过渡时期总路线

“一五”计划

开始工业化建设

社会主义改造

路线核心:一化三改

路线特点:建设(工业化)和革命(社会主义改造)同时

进行,互相配合。

路线目的:建立社会主义制度下的经济基础。

建立社会主义经济制度

1)过渡时期

特点:

1、重点发展区域在东北

2、优先发展重工业及交通运输业

第一个五年计划(1953—1957年)

1.目的:适应国家工业化的要求;建立社会主义性质的经济。

2.内容:对农业----建立农业合作社。

对手工业----建立手工业生产合作社。

对资本主义工商业----走公私合营道路。

社会主义三大改造

3.实质:将生产资料私有制改造为公有制。

4.特点:和平过渡,赎买政策;

5.途径:个别企业的公私合营—全行业公私合营;

6.意义:1956年底,社会主义计划经济基本确立,社会主义制度基本建立。

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

①中共八大(1956年)

内容:

主要矛盾:人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

主要任务:尽快从落后的农业国变成先进的工业国。

意义:是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

◎1956年9月15日,毛泽东在八大开幕式上号召“团结国内外一切可以团结的力量,为建设伟大的社会主义中国而奋斗”

2)全面建设社会主义

②探索失误

(1)表现:1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。

③政策调整

a.从1960年冬,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的

八字方针

b.1964年,三届全国人大一次会议提出建设“四个现代化”的伟大目标。

(工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化)

结果:1962年下半年到1965年,国民经济稳步增长,接近并超过新中国成立以来最高水平。

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

3)改革开放

对内改革:

①农村突破:家庭联产承包责任制在全国逐渐推广,促进了农业发展和农民收入增加。

②城市推进:按照逐步扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则,进行城市经济体制改革综合试点。

对外开放:

①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区。

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

逐步深化

1987年十三大

提出了社会主义初级阶段的理论,确立了“一个中心,两个基本点”的基本路线

2000年十五届五中全会

提出实施“走出去”战略,后来发展成为“引进来”和“走出去”相结合的开放战略

1982年十二大

邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题

2001年加入世贸

正式加入世界贸易组织,使中国更深层次地参与经济全球化进程,参与国际规则的制定

1992年十四大

明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

(4)新兴独立国家经济发展

目标:实现经济独立、工业化;

手段:发展国有经济与制定经济计划;

成就:20世纪60年代至7年代前期,经济实现高速发展;

展望:由于自身经济结构存在问题,加上西方发达国家贸易保护主义抬头,经济发展道路仍然充满挑战。

【能力提升】阅读教材P48内容,归纳新兴独立国家经济发展目标、手段、主要成就及存在问题。

(1)经济全球化深入发展

(2)世界经济的不稳定性、不确定性增加,贫富分化日益严重,世界经济曲折发展;

(3)各国普遍奉行国家干预经济的政策;

归纳:20世纪以来世界经济发展有何特点?

材料一 (面对经济危机)各主要资本主义国家为了摆脱困境,纷纷采取以邻为壑,转嫁危机的办法。他们提高关税,阻止外国商品进入本国市场;实行货币贬值,让本国商品打入别国市场。导致世界经济进一步陷入混乱,加深了经济危机,国际关系日趋恶化

材料二 1930年美国通过了美国历史上最高的关税法——《斯穆特—霍利关税法》,该法案大幅度提高了800多种商品的关税。

(一)二战后国际贸易体系的建立

二、国际贸易与人类生活

1. 背景:由于战争与经济危机,各国通过贸易封锁与提高关税保护本国贸易,导致国际贸易总量增速放缓,世界经济萧条,人民生活困难。

2. 建立过程与发展

建立:1947年《关税与贸易总协定》

宗旨:提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长

作用:削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。

发展:1995年,世界贸易组织

材料:在关贸总协定的努力下,到1988年止,发达国家工业品的平均关税已从40年前的40%下降至4%-5%;发展中国家的平均关税水平也降至13%-15%。

1950年至1973年,国际贸易额平均增长率为10.3%,国际贸易量年均增长7.2%

3. 影响

积极作用:促进了国际贸易自由化,推动了国际贸易的发展。

1. 服务贸易增长迅速

(1)含义:一国的法人或自然人在其境内或进入他国境内向外国的法人或自然人提供服务的贸易行为。包括商业服务,通信服务,建筑及有关工程服务,销售服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康与社会服务,与旅游有关的服务,娱乐、文化与体育服务,运输服务等。

(2)意义:推动经济增长,为人们的工作与生活提高了便利。

2. 中国加入世界贸易组织:2001.11

3. 贸易形式发生变化:

表现:经济合作方式的多样化、交易手段的现代化、电子商务的发展

意义:提高了效率、降低了成本、便利了生活。

(二)国际贸易的发展

{073A0DAA-6AF3-43AB-8588-CEC1D06C72B9}机构

宗旨

业务活动

国际货币基金组织

国际复兴开发银行(世界银行)

(一)国际金融组织的建立

重建国际货币制度,维持汇率的稳定和国际收支的平衡,增强会员国维持经济繁荣的信心

向会员国发放短期贷款,用于进行国际收支调整

鼓励对外投资,促进战后经济的复苏与发展。成立初期贷款对象集中在西欧国家,后来重点转向发展中国家

向会员国发放中长期贷款,用于恢复和发展经济。

1. 背景:1945年 布雷顿森林体系

2. 两大国际金融机构

三、国际金融与人类生活

(二)国际金融的发展

1. 发展趋势:

(1)金融市场一体化 :大型金融集团的不断出现(中国平安)

(2)金融全球化:跨国金融集团的不断出现

2. 金融风险:

3. 中国在国际金融中的影响力逐步提升:

(1)人民币国际化

(2)国际货币基金组织第3大成员

(3)2015年发起成立亚投行

(4)2016年人民币成为国际储备货币

①原因:计算机和通信技术的发展。

②表现:

A.20世纪70年代末期,自动取款机

B.20世纪末,国际信用卡支付体系

C.21世纪以来 互联网金融

③影响:为人们提供了各种资金便利。

4.电子金融与网络金融日益普及

1.世界经济的发展

2.国际贸易与人类生活

3.国际金融与人类生活

【课程标准】

认识20世纪以来国际贸易、金融的变化及其对人类生活的影响。

一、20世纪以来世界经济的发展

1. 第一次世界大战前

①时间:20世纪初。

②表现:垄断资本主义继续发展。资本主义国家间政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争。(根本原因)

③结果:引发了第一次世界大战。

1880年

1913年

英国

1

41.4%

1

29.9%

美国

4

2.8%

4

12.6%

德国

3

19.3%

2

26.5%

法国

2

22.2%

3

12.9%

1870年

1913年

英国

1

31.8%

3

14%

美国

2

2%

1

38%

德国

3

13.2%

2

16%

法国

4

10%

4

6%

四国工业生产在资本主义

世界所占比重

各大国在世界工业品出口

所占份额

——摘自齐世荣《世界史·现代卷》

国家

占有的殖民地数/个

殖民地人口/人

英国

55

3.9亿

法国

29

6235万

德国

10

1307万

比利时

1

1500万

葡萄牙

8

968万

荷兰

8

3741万

意大利

4

139万

——《中外历史纲要》下册 第12课

{073A0DAA-6AF3-43AB-8588-CEC1D06C72B9} (20世纪初)

英

德

美

法

工业产值所占位次

3

2

1

4

殖民地面积所占位次

1

4

5

2

1897年,英国杂志《星期六评论》谈到英德矛盾的尖锐化时说:德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战。假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到一个不因此而更富的英国人。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗?

——周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑?近代部分》

意

德

奥

法

英

俄

北非殖民地争夺

世界市场、殖民地争夺

巴尔干半岛问题

三国同盟

三国协约

2. 第一次世界大战后

(1)社会主义世界

①十月革命爆发,建立了世界上第一个社会主义国家。1922年,苏联成立,并继续实施新经济政策,使社会经济得到恢复。

②此后,斯大林逐渐建立起高度集中的计划经济体制,集中力量发展重工业,使苏联工业总产值于1937年跃居欧洲第一,世界第二。

16-19世纪初

19世纪中期

十月革命胜利

社会主义实践

20世纪初

苏联模式逐步形成

20世纪30年代

20世纪中期

20世纪晚期

1917年3月

1917年11月

1918年11月

1921年3月

1922年12月

1924年1月

1925年12月

1927年12月

1937年

二月革命

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

“苏联”成立

列宁逝世

社会主义工业化

农业集体化决议

工业产量世界第二

俄国历史大事记(1917-1937)

十月革命的背景

1.经济基础:农奴制改革后俄国资本主义不断发展

2.政治基础:沙皇专制统治不断强化; 社会矛盾尖锐

3.阶级基础:工人阶级力量不断壮大

4.组织基础:布尔什维克党的成立

5.思想基础:列宁主义的形成

6.导火索 :第一次世界大战使俄国的各种矛盾空前激化

1917年十月革命

1922年

沙俄

苏俄

苏联

苏维埃,意为“会议”或“代表会议”。俄国革命时首创“工人代表苏维埃”,十月革命后,布尔什维克党建立无产阶级专政的苏维埃政权,简称“苏维埃俄国”(苏俄)。

▲苏联地图(1940年)

项目

战时共产主义政策

新经济政策

农业

余粮收集制

固定的粮食税

工业

推行国有化

区别对待大中小企业

商业

取消自由贸易

恢复自由贸易、外国资本

分配

实物配给制

按劳分配

允许多种所有制形式存在、利用市场、商品货币关系

新经济政策成就

与落后的生产力相适应的生产关系

在生产力的基础上,间接过渡到共产主义

约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林(1879—1953)

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的却是一个拥有核武器的强国。

--丘吉尔

苏联建设社会主义的实践 之苏联模式

1924年1月21日 列宁逝世

苏联1937年比1928年的经济产值增长率

1940年的(苏联)工业总产值比1913年增加6倍多,超过法、英、德,跃居欧洲第一位,世界第二位。

——齐世荣主编《世界史·现代卷》

苏联模式(斯大林模式)的特征:

经济上:生产资料公有制

实行自上而下的指令性计划体制

政治上:权力高度集中

我看到了一个强大的国家,整个国家在布尔什维克领导下跟千百种障碍做不断的斗争,在英勇而秩序井然的高潮中,正在建设一个新世界。目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。

——罗曼·罗兰(1935年)

2. 第一次世界大战后

(2)资本主义世界

①特点:资本主义经济虽然有所发展,但是资本主义制度的基本矛盾犹存。

②结果:1929—1933年,资本主义世界出现空前严重的经济危机。(地图册38页)

③影响:资本主义国家经济遭受重创;美国通过罗斯福新政扭转危机,德国、意大利、日本走上法西斯道路,发动了第二次世界大战。

经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40个国家实行外汇管制,56个国家实行货币贬值,76个国家提高关税率。

——摘自迈克﹒亚达斯等著《喧嚣时代:20世纪全球史》

经济危机激化资本主义国家间的矛盾

这场空前迅猛而严重的经济危机,它既推动德意日,从对内加强专制统治和对外武力扩张以寻找出路;同时也削弱了英法美的反应能力和行动意志。两者的结合,就规定了这两类国家在30年代国际危机中的攻守态势,以及通向新战争之路的特点。

——摘自李巨廉著《血碑—震撼全球的两次世界大战》

经济危机催生法西斯专政的建立

“柯立芝繁荣”:20世纪20年代,美国生产的小汽车占全世界总量的85%,平均5人就拥有一辆。1924年,美国的黄金占世界总量的1/2;1928年美国的经济总量超过整个欧洲。

1928年新当选的胡佛总统自信地说:“我们对国家的未来毫不忧虑,它光辉灿烂,充满希望!” “征服贫穷不再是遥不可及的幻想,把贫穷从这个国家驱逐的日子就在前头”。

BUY!

BUY!!

BUY!!!

资本主义的基本矛盾

经济

危机

根本原因:

主要原因

政策原因

直接原因

股票抛抛抛

银行关关关

工厂倒倒倒

求职难难难

农田荒荒荒

牛奶倒倒倒

生活苦苦苦

社会乱乱乱

大萧条刚开始,人们企图用幽默来抵抗股市的异动。有笑话说,高盛集团的每一股股票都附赠免费左轮手枪,还有笑话说,酒店前台会询问每一位登记者:“是来睡觉,还是来跳楼?”

1882.1-1945.4

富兰克林· 德拉诺·罗斯福

1932年美国总统选举地图

罗斯福472票

胡佛59票

胡佛是新时代总统中的第一人,还是旧时代的最后一人。事实上,他两者兼具。他是习惯了放任经济自由运转的最后一位总统,而当信心崩溃以及当时整个国际经济领域动荡使萧条持续发展的时候,其政策更多是在放任与干预中摇摆。

——威廉·艾伦·怀特

股市崩溃

银行倒闭

企业破产

农产品

价格猛跌

工人失业

整顿银行

与金融业

社会救济

公共工程

复兴工业

调整农业

摆脱困境 复兴经济的措施

3、第二次世界大战后

①资本主义世界

条件:各资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节相结合。

结果:实现了经济的快速增长;现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,极大提高了多个部门的生产效率。

消极影响:这些变化并没有解决资本主义生产社会化与生产资料私人占有之间的固有矛盾。随着全球化的发展,世界范围内贫富分化加剧,经济危机时有发生,并且波及范围更大。如1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机。

②苏联

20世纪五六十年代,苏联与东欧社会主义国家在经济发展进程中,指令性计划和官僚化管理效率低下等问题越来越突出,随后的改革也陷入困境。1989年,东欧发生剧变;1991年,苏联解体。社会主义经济面临挑战。

③中国

a.中华人民共和国成立后,中国人民进行了社会主义革命和建设的曲折探索,奠定了中国现代化的工业基础。

b.1978年,中共十一届三中全会召开,实现了伟大的历史转折。此后,中国建立起社会主义市场经济体制,成功开辟出中国特色社会主义道路,经济飞速发展。2010年,中国经济总量超越日本,成为世界第二大经济体。

3、二战后的世界经济

(1)资本主义的新变化

使美国经济逐渐走出低谷,推动了经济的恢复和发展;开创了国家干预经济发展的新模式,凯恩斯主义开始盛行,使资本主义世界迎来以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义时期。

资本主义的救世主

国家应当对经济生活进行干预和调节,成为“看得见的手”。

【英】凯恩斯(1883-1946)

1918

1921

1925

1953

1964

1982

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

重在农业

重在工业

经济政治

社会主义经济制度确立阶段

社会主义经济改革阶段

列宁

1985

(2)社会主义国家的新变化

赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

背景

斯大林模式的弊端日益暴露

纠正赫鲁晓夫

时期的混乱

苏联社会陷入危机

只对原有体制进行局部改革

改革

力度

对苏联进行根本性

变革和改造

内容

首先从农业开始,重点在农业领域

重点在工业,

且是重工业领域

从经济改革转向政治领

域,放弃马列主义和苏

共领导

结果

一度促进农业发展,但造成了苏联的混乱

改革造成了苏联经济的全面滑坡,经济发展进入停滞时期

改革不仅使经济继续滑坡,而且还导致了苏联解体

飘扬了69年的印有锤子和镰刀的苏联(СССР)国旗,在沉沉夜色中伴着瑟瑟寒风在克林姆林宫黯然下降。曾经叱咤风云的超级大国苏联不复存在。

1991年月12月25日

别了,苏联

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

1953过渡时期总路线

“一五”计划

开始工业化建设

社会主义改造

路线核心:一化三改

路线特点:建设(工业化)和革命(社会主义改造)同时

进行,互相配合。

路线目的:建立社会主义制度下的经济基础。

建立社会主义经济制度

1)过渡时期

特点:

1、重点发展区域在东北

2、优先发展重工业及交通运输业

第一个五年计划(1953—1957年)

1.目的:适应国家工业化的要求;建立社会主义性质的经济。

2.内容:对农业----建立农业合作社。

对手工业----建立手工业生产合作社。

对资本主义工商业----走公私合营道路。

社会主义三大改造

3.实质:将生产资料私有制改造为公有制。

4.特点:和平过渡,赎买政策;

5.途径:个别企业的公私合营—全行业公私合营;

6.意义:1956年底,社会主义计划经济基本确立,社会主义制度基本建立。

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

①中共八大(1956年)

内容:

主要矛盾:人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

主要任务:尽快从落后的农业国变成先进的工业国。

意义:是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

◎1956年9月15日,毛泽东在八大开幕式上号召“团结国内外一切可以团结的力量,为建设伟大的社会主义中国而奋斗”

2)全面建设社会主义

②探索失误

(1)表现:1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。

③政策调整

a.从1960年冬,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的

八字方针

b.1964年,三届全国人大一次会议提出建设“四个现代化”的伟大目标。

(工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化)

结果:1962年下半年到1965年,国民经济稳步增长,接近并超过新中国成立以来最高水平。

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设社会主义

文革

艰辛探索

新时期

新时代

改革开放

2013

(3)中国的社会主义建设与经济体制改革

3)改革开放

对内改革:

①农村突破:家庭联产承包责任制在全国逐渐推广,促进了农业发展和农民收入增加。

②城市推进:按照逐步扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则,进行城市经济体制改革综合试点。

对外开放:

①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区。

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

逐步深化

1987年十三大

提出了社会主义初级阶段的理论,确立了“一个中心,两个基本点”的基本路线

2000年十五届五中全会

提出实施“走出去”战略,后来发展成为“引进来”和“走出去”相结合的开放战略

1982年十二大

邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题

2001年加入世贸

正式加入世界贸易组织,使中国更深层次地参与经济全球化进程,参与国际规则的制定

1992年十四大

明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

(4)新兴独立国家经济发展

目标:实现经济独立、工业化;

手段:发展国有经济与制定经济计划;

成就:20世纪60年代至7年代前期,经济实现高速发展;

展望:由于自身经济结构存在问题,加上西方发达国家贸易保护主义抬头,经济发展道路仍然充满挑战。

【能力提升】阅读教材P48内容,归纳新兴独立国家经济发展目标、手段、主要成就及存在问题。

(1)经济全球化深入发展

(2)世界经济的不稳定性、不确定性增加,贫富分化日益严重,世界经济曲折发展;

(3)各国普遍奉行国家干预经济的政策;

归纳:20世纪以来世界经济发展有何特点?

材料一 (面对经济危机)各主要资本主义国家为了摆脱困境,纷纷采取以邻为壑,转嫁危机的办法。他们提高关税,阻止外国商品进入本国市场;实行货币贬值,让本国商品打入别国市场。导致世界经济进一步陷入混乱,加深了经济危机,国际关系日趋恶化

材料二 1930年美国通过了美国历史上最高的关税法——《斯穆特—霍利关税法》,该法案大幅度提高了800多种商品的关税。

(一)二战后国际贸易体系的建立

二、国际贸易与人类生活

1. 背景:由于战争与经济危机,各国通过贸易封锁与提高关税保护本国贸易,导致国际贸易总量增速放缓,世界经济萧条,人民生活困难。

2. 建立过程与发展

建立:1947年《关税与贸易总协定》

宗旨:提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长

作用:削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。

发展:1995年,世界贸易组织

材料:在关贸总协定的努力下,到1988年止,发达国家工业品的平均关税已从40年前的40%下降至4%-5%;发展中国家的平均关税水平也降至13%-15%。

1950年至1973年,国际贸易额平均增长率为10.3%,国际贸易量年均增长7.2%

3. 影响

积极作用:促进了国际贸易自由化,推动了国际贸易的发展。

1. 服务贸易增长迅速

(1)含义:一国的法人或自然人在其境内或进入他国境内向外国的法人或自然人提供服务的贸易行为。包括商业服务,通信服务,建筑及有关工程服务,销售服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康与社会服务,与旅游有关的服务,娱乐、文化与体育服务,运输服务等。

(2)意义:推动经济增长,为人们的工作与生活提高了便利。

2. 中国加入世界贸易组织:2001.11

3. 贸易形式发生变化:

表现:经济合作方式的多样化、交易手段的现代化、电子商务的发展

意义:提高了效率、降低了成本、便利了生活。

(二)国际贸易的发展

{073A0DAA-6AF3-43AB-8588-CEC1D06C72B9}机构

宗旨

业务活动

国际货币基金组织

国际复兴开发银行(世界银行)

(一)国际金融组织的建立

重建国际货币制度,维持汇率的稳定和国际收支的平衡,增强会员国维持经济繁荣的信心

向会员国发放短期贷款,用于进行国际收支调整

鼓励对外投资,促进战后经济的复苏与发展。成立初期贷款对象集中在西欧国家,后来重点转向发展中国家

向会员国发放中长期贷款,用于恢复和发展经济。

1. 背景:1945年 布雷顿森林体系

2. 两大国际金融机构

三、国际金融与人类生活

(二)国际金融的发展

1. 发展趋势:

(1)金融市场一体化 :大型金融集团的不断出现(中国平安)

(2)金融全球化:跨国金融集团的不断出现

2. 金融风险:

3. 中国在国际金融中的影响力逐步提升:

(1)人民币国际化

(2)国际货币基金组织第3大成员

(3)2015年发起成立亚投行

(4)2016年人民币成为国际储备货币

①原因:计算机和通信技术的发展。

②表现:

A.20世纪70年代末期,自动取款机

B.20世纪末,国际信用卡支付体系

C.21世纪以来 互联网金融

③影响:为人们提供了各种资金便利。

4.电子金融与网络金融日益普及

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化