专题09 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 学案-2022年高考历史一轮复习精讲精练(新教材新高考)

文档属性

| 名称 | 专题09 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 学案-2022年高考历史一轮复习精讲精练(新教材新高考) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 11:02:59 | ||

图片预览

文档简介

专题09 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

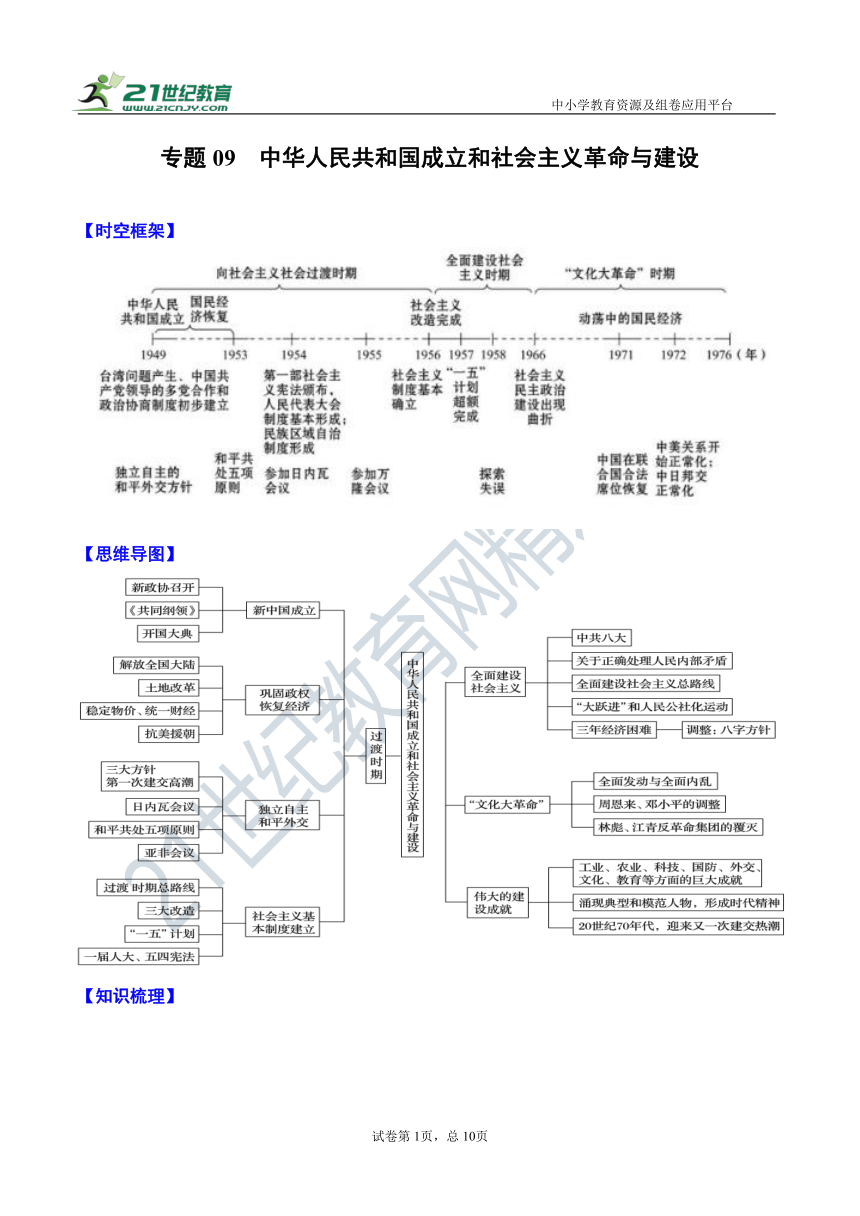

【时空框架】

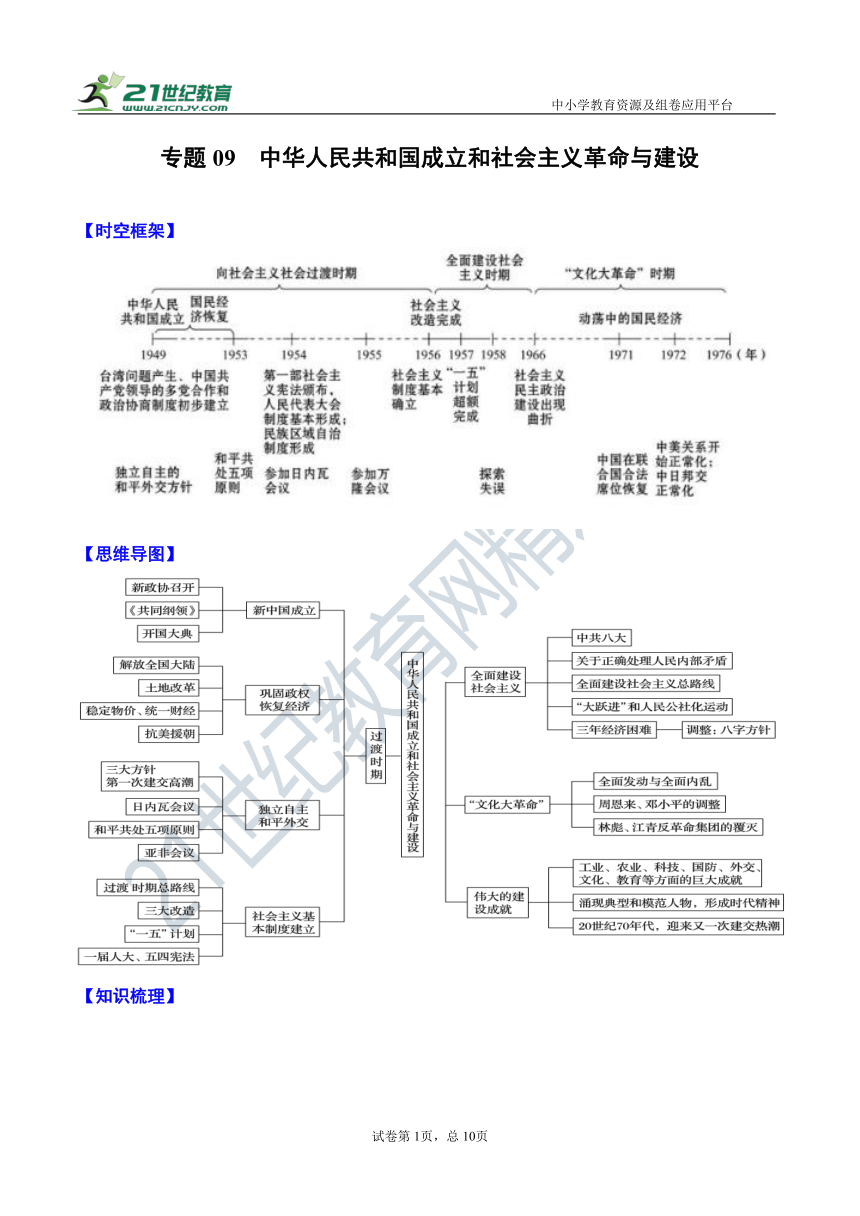

【思维导图】

【知识梳理】

1.新政协的召开(1949年9月):①内容:采用“中华人民共和国”的国名;通过《中国人民政治协商会议共同纲领》;规定首都、国旗、国徽、国歌;选举了中央人民政府委员会②性质:中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

2.新中国成立的历史意义:①中华人民共和国的成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,人民真正成为国家的主人。②从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。③中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

3.人民政权的巩固的措施:土地改革、稳定物价、剿匪镇反、抗美援朝。

4.50年代外交:(1)方针:独立自主的和平外交方针(2)三大政策:①一边倒 ?②另起炉灶 ③打扫干净屋子再请客(3)成就:①日内瓦会议(1954):首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的重要会议,显示了新中国通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面所起的积极作用。②和平共处五项原则(1953)互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处;标志新中国外交的成熟,成为解决国与国之间问题的基本准则。③万隆会议(1955年)“求同存异”的方针。

5.社会主义经济制度的基本建立:1953年过渡时期总路线的提出——实施第一个五年计划,逐步实现社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。到1956年年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。

6.社会主义政治制度体系:(1)人民代表大会制度:1954年《中华人民共和国宪法》是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(3)民族区域自治制度

7.成功探索:(1)中共八大(1956年)主要矛盾:人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾;主要任务:把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国。(2)八字方针(1960年)“调整、巩固、充实、提高”(3)1962年七千人大会

(4)1964年提出建设“四个现代化”

8.探索失误:(1)表现:1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。(2)评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

9.50-70年代建设成就(1)工业:①逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,为国民经济的进一步发展打下了坚实的基础,建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。

②大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局。(2)科技和国防:成功地爆炸了原子弹(1964)、氢弹(1967),试制并成功发射了中远程导弹(1966)和人造卫星(1970)。

10.70年代外交:971年,恢复在联合国的一切合法权利;1972年,中美两国结束了长期敌对状态,开始走向正常化,中日正式建交。1979年中美建交。

【重难探析】

一、社会主义在曲折发展中的探索(1949年至1978年)

阶段特征

从新中国建立到改革开放前(1949—1978年)是社会主义建设道路的曲折探索时期,有成就,也有教训

表现

政治上

新中国成立初期,建立起人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等民主制度,构成了我国社会主义的政治制度体系。“文化大革命”时期,社会主义民主与法制遭到破坏,人权遭到践踏。新中国成立后,奉行独立自主的和平外交方针,改变了中国被动、屈辱、不平等的外交局面,国际地位大大提高

经济上

1956年年底基本完成了三大改造,初步建立了社会主义的经济基础,“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”严重影响了社会经济的健康发展。在经济建设过程中,逐渐形成了高度集中的计划经济体制

文化上

与军事和农业相关的科技发展较快;文化建设受政治运动影响较大,教训深刻;毛泽东思想得到继续发展

社会生活上

交通运输业发展较快,基本上形成覆盖全国的交通网;社会生活受政治运动影响较大,服装体现了强烈的时代特色

二、社会主义建设道路探索中的五次“左”倾错误

1.1957年的反右派斗争扩大化,新中国成立以来我党“左”倾错误的开端。

2.1958年的全面建设社会主义总路线、“大跃进”和人民公社化运动,“左”倾错误严重泛滥。

3.1959年的反右倾斗争,阶级斗争的“左”倾错误升级,发展到党内。

4.1963-1966年的社会主义教育(四清)运动,“左”倾错误在政治和思想文化上的发展。

5.1966-1976年的“文化大革命”,“左”倾错误发展到了顶峰。

【新题快递】

1.这场战争,是中国军队对一个大国作战而赢得的一次伟大胜利,对于未来国际政治的结局,具有持久性的影响。它也标志着罗斯福总统在二战时的要使中国成为大国的政策获得了令人啼笑皆非的、部分的实现。据此可推知,这场战争

A.使中华民族实现了独立与解放

B.巩固了中国新生的人民政权

C.奠定了反法西斯战争胜利基础

D.决定了战后的世界政治格局

2.1949年7月至8月,陈云在财经会议说,能否解决上海问题和稳定全国物价,要看我们掌握“两白一黑”的情况。这三种物资中,有两个是关键,一个是吃,一个是穿,“人心不乱,在城市中心是粮食﹔在农村主要靠纱布”,“我掌握多少,即是控制市场力量的大小”。因此,要打好这一仗,就成了稳定物价的关键。“这一仗”是指

A.土地改革 B.银元之战 C.米棉之战 D.抗美援朝

3.下表是1952年底全国开展扫盲运动,在农村推行“速成识字法”中出现频率较高的词,这反映了当时

美帝

阶级

农民

出身

群众

贫农

95%

100%

92%

99%

95%

85%

A.举国倾力抗美援朝 B.社会各阶层消除对立

C.农村生产关系的变化 D.准备进行民主选举

4.1953年10月,中共中央决定在农村实行粮食征购,在城市实行粮食定量配售;12月初,全国城乡(除台湾、西藏外)开始实行粮食统购统销政策。这一做法

A.加速了农业集体化的步伐 B.有利于缓解粮食供应压力

C.使国民经济得到全面恢复 D.推动了社会主义改造进程

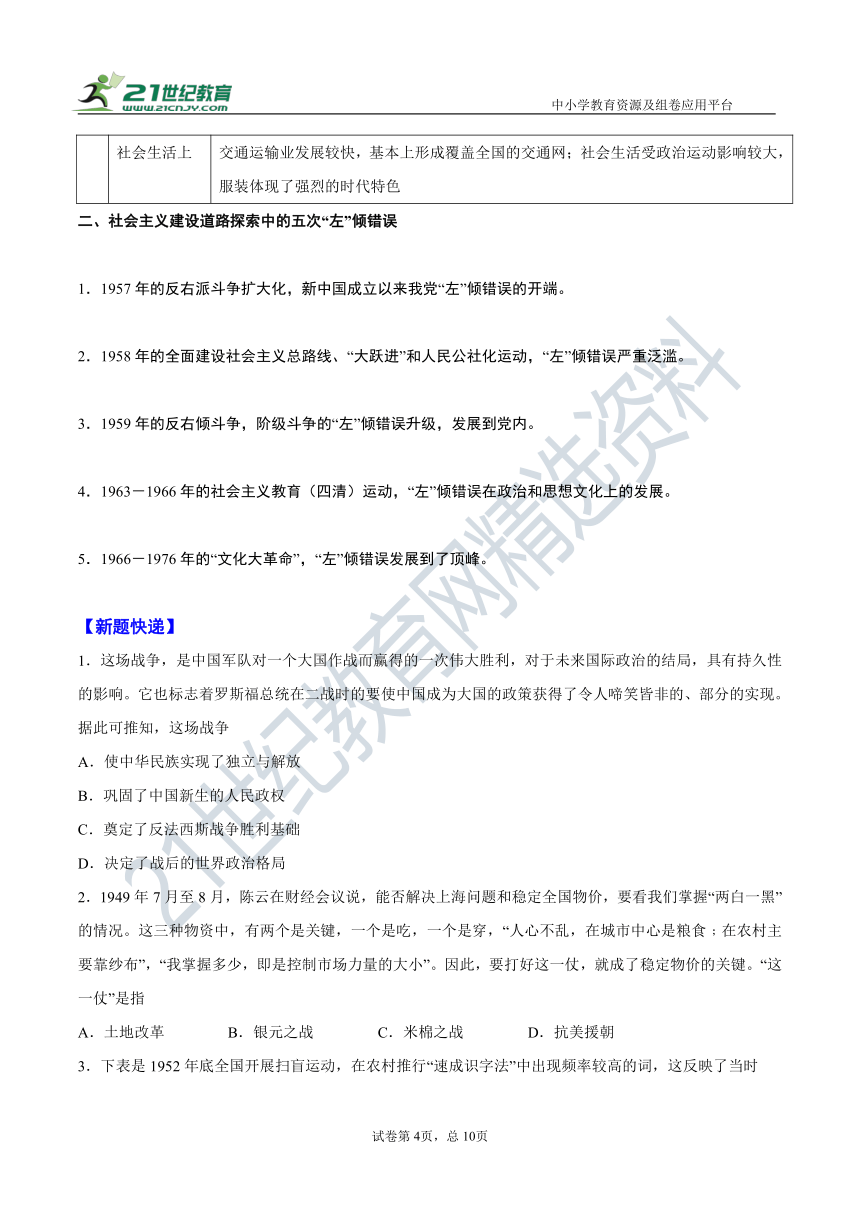

5.1952年12月,第二届全国卫生工作会议在北京召开,毛泽东为大会题词(见图3).该题词表明

A.抗美援朝成为党和国家的工作重心 B.卫生健康工作与三大改造协同推进

C.所有制变革已深入到卫生工作领域 D.卫生工作成为一五计划的重要任务

6.《中华人民共和国婚姻法》是新中国成立后出台的第一部基本法,被毛泽东誉为“普遍性仅次于宪法的根本大法”。该法律的颁布

A.是人民代表大会制度确立的成果 B.显示了社会主义制度的优越性

C.遵循新中国宪法的人民民主原则 D.促进了自由平等新风尚的形成

7.1950年,在庆祝“五一”国际劳动节干部大会上,刘少奇说道:“新中国海关政策与对外贸易政策已经成为保护新中国工业发展的重要工具……从今以后,中国的工业就不致受到帝国主义的廉价商品的竞争,中国的原料将首先供给自己工业的需要。”由此可见,新中国的海关政策

①体现了海关管理的独立自主

②打破了西方对中国外交的封锁

③有助于清除列强的侵华势力

④有利于新中国民族工业的发展

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

8.新中国成立初期,中共中央大规模编译《斯大林全集》《列宁全集》《马克思恩格斯全集》以及与此相关的著作文章,重视马克思主义理论宣传。此举

A.增强人民对新制度的认同感 B.以苏联为学习目标

C.实现了马克思主义的中国化 D.推动一五计划实施

9.据有关统计,1958年一年中全国性学术会议达500多次,学术论文和报告也达200000篇,都超过以往任何一年。此现象

A.反映社会局势对学术界的影响 B.说明我国科技发明显著

C.体现了教育对科学研究的促进 D.是借鉴苏联经验的结果

10.如图1与图2是新中国部分年份财政收入和财政支出结构折线图。图1到图2的变化说明

A.国民经济恢复工作完成 B.国民经济调整效果显著

C.经济体制改革稳步推进 D.社会主义建设起步稳健

11.下图所示为1958年7月发行的年画。作为史料,它可以佐证

A.多形态的广播电视传播网络的建成 B.第一个五年计划宏伟蓝图的绘制

C.人民要求改变落后状况的良好愿望 D.我国开始步入水陆空立体交通的时代

12.1986年,钱学森回忆说:“中国过去没有大规模科学技术研究,'两弹'才是大规模的科学技术研究,那要几千人、上万人的协作,中国过去没有。组织是十分强大的,形象地说,那时候我们每次搞试验,全国的通讯线路将近一半要由我们占用,可见规模之大。”材料反映新中国取得成就的根本原因是

A.大学院校培养大量的人才 B.社会主义制度优越性的保障

C.较为完善的通讯技术网络 D.严峻的国际环境的客观推动

13.姓名是时代文化的镜像,折射出社会的变迁。国庆、新华、抗美、朝生、卫国、建设、国栋等高频名字的出现所对应的历史时期应是

A.1946-1949年 B.1949-1966年 C.1966-1976年 D.1976-1989年

14.“中国代表团是来求同而不是来立异的。”周恩来总理这段发言的场合是

A.联合国大会 B.万隆会议 C.日内瓦会议 D.开罗会议

15.1964年,周恩来在访问非洲期间提出了中国援外的八项原则,其中包括:严格遵守受援国的主权,绝不附带任何条件和特权;以无息或低息贷款的方式提供经济援助……这些原则的提出有利于

A.揭开亚非民族解放运动的序幕 B.中国落实全方位外交

C.加速中国重返国际社会的进程 D.促进不结盟运动兴起

16.1956年,苏联驻华使馆对《论十大关系》进行分析后做出评论:在毛泽东提出的干顿方针中,最重要的几项同苏共二十大的决议紧密相关,尤其是在强调提高人民群众福利和进一步发扬民主问题等方面。这表明当时中苏两党之间

A.对苏共二十大的决议态度基本一致 B.都认识到需要摆脱斯大林模式的束缚

C.都在思索社会主义发展道路的问题 D.都以提高福利和发扬民主为工作中心

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 抗美援朝战争大事年表(部分)

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗美援朝战争的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出抗美援朝战争的历史意义。

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生,1918?1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上海企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

材料二 从1953年起的第一个五年计划时期,新中国在国民经济恢复的基础上开始步入工业化的初创阶段,从而在中国现代化发展史上揭开了新的一页。其突出的特点是实施以重工业为中心的工业化战略,依靠国家的整体力量启动工业化进程,以国营经济为主体,以此推进中国现代化的进程。

——摘自石建国《建国初期中国工业化道路与发展战略问题研究述评》

(1)据材料一,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合所学知识分析近代机器棉纺织业兴起的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国第一个五年计划确定优先发展重工业的原因以及一五计划完成的意义。

19. 材料 朝鲜战争是新中国成立之初中美关系中的一次重大事件。由于美国决策者的判断失误,在将近三年的朝鲜战争中,美军损兵折将达109.3万余人,损失飞机12200多架、坦克3000多辆,汽车13000多辆,被击沉、击伤各种军舰257艘,美军伤亡人数相当于整个太平洋战争中伤亡总数的2.3倍。美国虽然动用了1/3的陆军、1/5的空军和大部分的海军,消耗了7300万吨作战物资和200多亿美元的军费,但仍以惨败告终。通过朝鲜战场上的这场较量,中国人民和中国共产党充分认识到,美帝国主义是纸老虎。美国也认识到,中华人民共和国成立后,中国人民从此站起来了,中华民族再也不是任人欺侮、任人宰制的孱弱民族。在亚洲特别是远东事务中,不能无视中国的存在。

——摘编自杨元华《中美关系史上的一次军事校量——纪念中国人民志愿军抗美援朝50周年》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美国在朝鲜战争中失败的原因,

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对于中国的影响,

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报:“我们决定用志愿军名义派一部分军队至朝鲜境内和美国及其走狗李承晚的军队作战,援助朝鲜同志。我们认为这样做是必要的。因为如果让整个朝鲜被美国人占去了,朝鲜革命力量受到根本的失败,则美国侵略者将更为猖獗,于整个东方都是不利的……”

——收录在1987年中共中央文献研究室出版的《建国以来毛泽东文稿》第一册

材料二 文物是历史的见证。1952年10月14日,上甘岭战役打响,志愿军战士坚守597.9高地1号坑道,在断水断粮14天的情况下,以伤亡254人的代价歼敌1760余人,战至最后全连仅存6人,阵地屹立不失,这面布满381个弹孔的战旗始终飘扬在高地主峰。

请回答:

(1)根据材料一回答,史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料,按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请根据上述两种标准,指出材料一的史料类型。并简要说明这封电报在研究中国出兵朝鲜问题上的史料价值。

(2)阅读材料二,为其撰写一段解说词。(要求:围绕与文物相关的历史事件展开,解说全面,逻辑清晰,表述成文。)

参考答案

1.B

【详解】

根据”是中国军队对一个大国作战而赢得的一次伟大胜利,对于未来国际政治的结局,具有持久性的影响。它也标志着罗斯福总统在二战时的要使中国成为大国的政策获得了令人啼笑皆非的、部分的实现。“可得出这场战争指的是中国的抗美援朝战争,它的胜利巩固了中国新生的人民政权,B项正确;A项是新中国的成立,排除A;C项属于二战的内容,排除C;D项太夸大了这场战争的影响,排除D。

2.C

【详解】

根据“人心不乱,在城市中心是粮食﹔在农村主要靠纱布”可知,“这一仗”是指米棉之战,故选C;土地改革是废除地主土地私有制,把土地分给农民,不符合“一个是吃,一个是穿”,排除A;银元之战是中央人民政府稳定上海金融的行动,排除B;抗美援朝是中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的战争,不符合题意,排除D。

【点睛】

3.C

【详解】

扫盲运动中出现频率较高的词汇带有明显的阶级斗争色彩,结合材料时间可知,当时国民经济恢复,即将实行农业的社会主义改造,因此阶级成分、出身在农村成为热词,出现频率较高,这是农村生产关系调整的表现,C正确;美帝出现的频率较低,排除A;B中的“消除”表述绝对,排除;出现频率较高的词汇中并未涉及民主选举,排除D。

4.B

【详解】

由材料“1953年”“征购”“定量配售”“统购统销”并结合所学可知,当时我国出现了严重的粮食供应不足问题,国家对有限的粮食进行有计划的统购统销,有利于缓解粮食供应压力,B项正确。农业集体化指的是生产的组织形式由个体变为集体,A项与材料信息不符;C项是在1952年底;社会主义改造是把生产资料私有制改造成社会主义公有制,而粮食的“征购”“定量配售”和“统购统销”不具备这种作用,D项错误。

5.A

【详解】

根据题词内容“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高群众健康水平,粉碎敌人的细菌战争”以及题词时间可知,这一题词是在抗美援朝的大背景下提出,说明当时抗美援朝是党和国家的重心,A正确;三大改造开始时间是在1953年,排除B;所有制变革与题干信息无关,排除C;一五计划开始时间是在1953年,排除D。

6.D

【详解】

《中华人民共和国婚姻法》中规定了男女在婚姻中的权利和义务,体现了男女平等,提高了女性的社会地位,所以有利于促进自由平等新风尚的形成,故选D;该法律的颁布是在1950年,在人民代表大会制度确立以前,排除A;1956年三大改造完成后才确立了社会主义制度,此时社会主义制度尚未确立,排除B;新中国宪法是在1954年才颁布的,排除C。

7.D

【详解】

据题意可知,新中国的海关政策是保护新中国工业发展的重要工具,由此可知体现了海关管理的独立自主,①正确;根据“中国的工业就不致受到帝国主义的廉价商品的竞争,中国的原料将首先供给自己工业的需要”可知有助于清除列强的侵华势力和新中国的民族工业的发展,③④正确,故选D;海关政策和打破西方对中国的外交封锁无关,②错误,排除包含②的ABC。

8.A

【详解】

结合所学内容可知,中共是无产阶级政党,以马克思主义为指导思想,所以新中国成立初期大规模编译与马克思主义相关的著作文章,宣传马克思主义理论,主要是为了增强人民对新制度和新政权的认同感,故选A;综上所述可知,此举的目的是为了增强人民对新制度的认同感,不是以苏联为学习目标和推动一五计划的实施,排除BD;毛泽东思想的形成就已经是马克思主义中国化的成果,排除C。

9.A

【详解】

根据"1958年一年中全国性学术会议达500多次,学术论文和报告也达200000篇",结合所学知识,1958年正是"大跃进"时期,在学术领域存在急躁冒进的倾向,A项正确,B、C两项错误;材料现象出现的最主要原因是"左"倾错误,D项不是材料现象出现的最主要原因,排除。

10.B

【详解】

根据图1可知,1958-1960年财政支出大于财政收入,财政赤字增加,这与该时期社会主义经济建设失误有关;1961-1965年财政收入大于财政支出,略有财政剩余,说明社会主义经济建设取得成效,这与该时期国民经济调整效果显著有关,B项正确;1952年国民经济恢复发展,排除A;C项属于1978年之后的改革开放,排除;社会主义建设起步稳健说法不符合史实,排除D。

11.C

【详解】

年画寄托了愿望和希冀,年画内容中的铁路、飞机等信息反映了当时人民要求改变落后状况的良好愿望,C正确;A不符合史实,当时网络尚未进入中国,排除;1957年一五计划就已经完成,排除B;年画是愿望,尚未实现,排除D。

12.B

【详解】

根据材料“那时候我们每次搞试验,全国的通讯线路将近一半要由我们占用,可见规模之大”和所学知识可知,新中国成立后我国能够集中大规模人力、物力进行科学实验的根本原因是社会主义制度优越性的保障,B正确;AD是影响因素,但是并非根本原因,排除;C说法不符合史实,排除。故选B。

13.B

【详解】

国庆指的是新中国成立,时间是1949年,抗美指的是抗美援朝,时间是在1950年至1953年,卫国、建设、国栋是全面建设社会主义时期,时间至1966年。根据以上分析可知,B正确;A不能涵盖抗美,排除;C、D不能涵盖建国,排除。

14.B

【详解】

“求同存异”方针是在万隆会议上提出的,故B正确;1971年第26届联合国大会上中国恢复联合国合法席位,选项与题干无关,故A排除;日内瓦会议主要解决印度支那问题,选项与题干无关,故C排除;开罗会议后发表《开罗宣言》在第二次世界大战结束后,日本必须将东三省、台湾和澎湖列岛还给中国,使朝鲜独立,选项与题干无关,故D排除。

15.C

【详解】

中国援助非洲的八项原则在尊重受援国的主权基础上,充分关照到了受援国的经济利益,这有助于非洲受援国家对于中国的支持,加速中国重返国际社会的进程,C正确;19世纪20年代到60年代是亚非人民第一次民族运动的高潮,因此A中的“序幕”与史实不符,排除A;全方位外交是新时期的外交政策,排除B;1961年不结盟运动兴起,排除D。

16.C

【详解】

苏共二十大和《论十大关系》都注重强调提高人民群众福利和进一步发扬民主问题等方面,这是对社会主义发展道路思考的结果,C正确;《论十大关系》对于苏共二十大的态度并不完全认同,排除A;1956年我国计划经济体制刚刚形成,并未认识到要摆脱斯大林模式的束缚,排除B;中苏两国强调提高提高人民群众福利和进一步发扬民主问题,说明这些领域较为薄弱,但不能证明这些内容是工作的中心,排除D。

17.(1)规模较大的国际性局部战争;双方武器装备差距悬殊;战争和谈判交织;抗美援朝、保家卫国与反对霸权主义相结合;具有反侵略的正义性。

(2)保卫了朝鲜民主主义人民共和国的独立;巩固了新生的人民政权,为中华人民共和国经济恢复和建设奠定基础;提高了中国的国际地位;增强了中国人民的民族自尊心;有利于维护亚洲和世界的和平。

【详解】

(1)从朝鲜战争所涉及的事件及所学可得出这是规模较大的国际性局部战争;从美国的装备和 另的装备可得出双方武器装备差距悬殊;从“双方在开城开始停战谈判”可得出战争和谈判交织;根据所学可得出抗美援朝、保家卫国与反对霸权主义相结合,具有反侵略的正义性。

(2)结合所学知识进行概括即可,可从保卫了朝鲜民主主义人民共和国的独立;巩固了新生的人民政权,为中华人民共和国经济恢复和建设奠定基础;提高了中国的国际地位;增强了中国人民的民族自尊心;有利于维护亚洲和世界的和平等方面概括。

18.(1)特点:以官僚地主和商人主导;以分洋商之利为动机;缺乏自主创新性;以官办企业为先导;具有脱离传统工业基础的突发性。

影响:加速了中国传统自然经济的瓦解;推动了中国工业的近代化进程;在一定程度上抵制了西方的经济入侵;引起了中国民众传统的生活方式的改变。

(2)原因:中国原有重工业基础比较薄弱;加强国防建设急需重工业的发展;重工业是建立独立工业体系的基础;受苏联工业化模式的影响。

意义:有利于改变近代中国工业结构不合理的状况,初步改变我国工业落后的面貌;为国民经济的进一步发展打下了良好的基础。

【详解】

(1)特点:根据材料“一部分官僚地主和商人萌生了‘设局仿造布匹,冀稍分洋商之利’的动机”可归纳出以官僚地主和商人主导和以分洋商之利为动机;根据材料“以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生”可归纳出缺乏自主创新性和以官办企业为先导;根据材料“民族机器纺织业的产生是‘突发式’的”可归纳出具有脱离传统工业基础的突发性。影响:结合所学知识可知,关于影响可从促进自然经济瓦解、促进工业化进程、一定程度上抵御西方入侵、引发中国民众的传统方式变革等方面进行分析即可。

(2)原因:结合所学知识可知,一五计划优先发展重工业的原因可从中国的工业基础、加强国防力量的需要、苏联模式的影响等方面进行分析即可。意义:结合所学知识可知,一五计划的意义主要体现为有利于改变近代中国工业结构不合理的状况,初步改变我国工业落后的面貌,为国民经济的进一步发展打下了良好的基础。

19.(1)原因:美国决策者的判断失误:美帝国主义发动战争的非正义性中朝两国军民团结-致,奋力抵抗。

(2)影响:对中国:使中国的国际威望空前提高;极大地增强了中国人民的民族自信心、自豪感以及凝聚力;为国内经济建设和社会改革赢得了相对稳定的和平环境。

【详解】

(1)美国在朝鲜战争中失败的原因,根据“由于美国决策者的判断失误,在将近三年的朝鲜战争中,美军损兵折将达109.3万余人”可以看出美国决策者的判断失误;联系所学可知,美帝国主义发动的侵朝战争是非正义战争;在抵抗美帝国主义的侵略中,中朝两国军民团结一致,取得最终胜利。

(2)朝鲜战争对于中国的影响,可以根据材料中的“通过朝鲜战场上的这场较量,中国人民和中国共产党充分认识到,美帝国主义是纸老虎”“美国也认识到,中华人民共和国成立后,中国人民从此站起来了,中华民族再也不是任人欺侮、任人宰制的孱弱民族”等信息并联系所学,从使中国国际威望空前提高、极大增强了中国人民的民族自信心自豪感和凝聚力、为国内经济建设和社会改革赢得了相对稳定的和平环境等方面来回答。

20.(1)这份电报属于文献史料,是第一手史料。是可信史料,对于研究中国出兵朝鲜问题有较高史料研究价值。

(2)示例:新中国成立之初,百废待兴,中国人民渴望和平安宁。1950年,朝鲜内战爆发,美国进行武装干涉,并把战火烧到中朝边境,严重威胁新中国的国家安全。应朝鲜政府请求,新中国作出抗美援朝、保家卫国的决策。(建议分别从朝鲜、美国、中国三个角度赋分)上甘岭战役是朝鲜战争中的关键战役,志愿军战士不畏强敌、浴血奋战,展现了顽强的革命英雄主义精神和高度的国际主义精神,锻造了伟大的抗美援朝精神。在中朝军民的共同奋战下,1953年7月,美国在《朝鲜停战协定》上签字。抗美援朝战争的胜利,稳定了朝鲜半岛局势(或挫败美国的霸权政策),捍卫了新中国安全(或提高中国国际地位),维护了亚洲和世界和平。

【详解】

(1)时间和价值:据材料“1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报”可知,这份电报属于文献史料,是第一手史料。说明:据所学可知,它是可信史料,对于研究中国出兵朝鲜问题有较高史料研究价值。

(2)示例:据所学可从新中国成立之初,百废待兴,中国人民渴望和平安宁;1950年,朝鲜内战爆发,美国进行武装干涉,并把战火烧到中朝边境,严重威胁新中国的国家安全;应朝鲜政府请求,新中国作出抗美援朝、保家卫国的决策;上甘岭战役是朝鲜战争中的关键战役,志愿军战士不畏强敌、浴血奋战,展现了顽强的革命英雄主义精神和高度的国际主义精神,锻造了伟大的抗美援朝精神;在中朝军民的共同奋战下,1953年7月,美国在《朝鲜停战协定》上签字;抗美援朝战争的胜利,稳定了朝鲜半岛局势(或挫败美国的霸权政策),捍卫了新中国安全(或提高中国国际地位),维护了亚洲和世界和平等方面解说。

【时空框架】

【思维导图】

【知识梳理】

1.新政协的召开(1949年9月):①内容:采用“中华人民共和国”的国名;通过《中国人民政治协商会议共同纲领》;规定首都、国旗、国徽、国歌;选举了中央人民政府委员会②性质:中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

2.新中国成立的历史意义:①中华人民共和国的成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,人民真正成为国家的主人。②从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。③中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

3.人民政权的巩固的措施:土地改革、稳定物价、剿匪镇反、抗美援朝。

4.50年代外交:(1)方针:独立自主的和平外交方针(2)三大政策:①一边倒 ?②另起炉灶 ③打扫干净屋子再请客(3)成就:①日内瓦会议(1954):首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的重要会议,显示了新中国通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面所起的积极作用。②和平共处五项原则(1953)互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处;标志新中国外交的成熟,成为解决国与国之间问题的基本准则。③万隆会议(1955年)“求同存异”的方针。

5.社会主义经济制度的基本建立:1953年过渡时期总路线的提出——实施第一个五年计划,逐步实现社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。到1956年年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。

6.社会主义政治制度体系:(1)人民代表大会制度:1954年《中华人民共和国宪法》是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(3)民族区域自治制度

7.成功探索:(1)中共八大(1956年)主要矛盾:人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾;主要任务:把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国。(2)八字方针(1960年)“调整、巩固、充实、提高”(3)1962年七千人大会

(4)1964年提出建设“四个现代化”

8.探索失误:(1)表现:1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。(2)评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

9.50-70年代建设成就(1)工业:①逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,为国民经济的进一步发展打下了坚实的基础,建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。

②大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局。(2)科技和国防:成功地爆炸了原子弹(1964)、氢弹(1967),试制并成功发射了中远程导弹(1966)和人造卫星(1970)。

10.70年代外交:971年,恢复在联合国的一切合法权利;1972年,中美两国结束了长期敌对状态,开始走向正常化,中日正式建交。1979年中美建交。

【重难探析】

一、社会主义在曲折发展中的探索(1949年至1978年)

阶段特征

从新中国建立到改革开放前(1949—1978年)是社会主义建设道路的曲折探索时期,有成就,也有教训

表现

政治上

新中国成立初期,建立起人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等民主制度,构成了我国社会主义的政治制度体系。“文化大革命”时期,社会主义民主与法制遭到破坏,人权遭到践踏。新中国成立后,奉行独立自主的和平外交方针,改变了中国被动、屈辱、不平等的外交局面,国际地位大大提高

经济上

1956年年底基本完成了三大改造,初步建立了社会主义的经济基础,“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”严重影响了社会经济的健康发展。在经济建设过程中,逐渐形成了高度集中的计划经济体制

文化上

与军事和农业相关的科技发展较快;文化建设受政治运动影响较大,教训深刻;毛泽东思想得到继续发展

社会生活上

交通运输业发展较快,基本上形成覆盖全国的交通网;社会生活受政治运动影响较大,服装体现了强烈的时代特色

二、社会主义建设道路探索中的五次“左”倾错误

1.1957年的反右派斗争扩大化,新中国成立以来我党“左”倾错误的开端。

2.1958年的全面建设社会主义总路线、“大跃进”和人民公社化运动,“左”倾错误严重泛滥。

3.1959年的反右倾斗争,阶级斗争的“左”倾错误升级,发展到党内。

4.1963-1966年的社会主义教育(四清)运动,“左”倾错误在政治和思想文化上的发展。

5.1966-1976年的“文化大革命”,“左”倾错误发展到了顶峰。

【新题快递】

1.这场战争,是中国军队对一个大国作战而赢得的一次伟大胜利,对于未来国际政治的结局,具有持久性的影响。它也标志着罗斯福总统在二战时的要使中国成为大国的政策获得了令人啼笑皆非的、部分的实现。据此可推知,这场战争

A.使中华民族实现了独立与解放

B.巩固了中国新生的人民政权

C.奠定了反法西斯战争胜利基础

D.决定了战后的世界政治格局

2.1949年7月至8月,陈云在财经会议说,能否解决上海问题和稳定全国物价,要看我们掌握“两白一黑”的情况。这三种物资中,有两个是关键,一个是吃,一个是穿,“人心不乱,在城市中心是粮食﹔在农村主要靠纱布”,“我掌握多少,即是控制市场力量的大小”。因此,要打好这一仗,就成了稳定物价的关键。“这一仗”是指

A.土地改革 B.银元之战 C.米棉之战 D.抗美援朝

3.下表是1952年底全国开展扫盲运动,在农村推行“速成识字法”中出现频率较高的词,这反映了当时

美帝

阶级

农民

出身

群众

贫农

95%

100%

92%

99%

95%

85%

A.举国倾力抗美援朝 B.社会各阶层消除对立

C.农村生产关系的变化 D.准备进行民主选举

4.1953年10月,中共中央决定在农村实行粮食征购,在城市实行粮食定量配售;12月初,全国城乡(除台湾、西藏外)开始实行粮食统购统销政策。这一做法

A.加速了农业集体化的步伐 B.有利于缓解粮食供应压力

C.使国民经济得到全面恢复 D.推动了社会主义改造进程

5.1952年12月,第二届全国卫生工作会议在北京召开,毛泽东为大会题词(见图3).该题词表明

A.抗美援朝成为党和国家的工作重心 B.卫生健康工作与三大改造协同推进

C.所有制变革已深入到卫生工作领域 D.卫生工作成为一五计划的重要任务

6.《中华人民共和国婚姻法》是新中国成立后出台的第一部基本法,被毛泽东誉为“普遍性仅次于宪法的根本大法”。该法律的颁布

A.是人民代表大会制度确立的成果 B.显示了社会主义制度的优越性

C.遵循新中国宪法的人民民主原则 D.促进了自由平等新风尚的形成

7.1950年,在庆祝“五一”国际劳动节干部大会上,刘少奇说道:“新中国海关政策与对外贸易政策已经成为保护新中国工业发展的重要工具……从今以后,中国的工业就不致受到帝国主义的廉价商品的竞争,中国的原料将首先供给自己工业的需要。”由此可见,新中国的海关政策

①体现了海关管理的独立自主

②打破了西方对中国外交的封锁

③有助于清除列强的侵华势力

④有利于新中国民族工业的发展

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

8.新中国成立初期,中共中央大规模编译《斯大林全集》《列宁全集》《马克思恩格斯全集》以及与此相关的著作文章,重视马克思主义理论宣传。此举

A.增强人民对新制度的认同感 B.以苏联为学习目标

C.实现了马克思主义的中国化 D.推动一五计划实施

9.据有关统计,1958年一年中全国性学术会议达500多次,学术论文和报告也达200000篇,都超过以往任何一年。此现象

A.反映社会局势对学术界的影响 B.说明我国科技发明显著

C.体现了教育对科学研究的促进 D.是借鉴苏联经验的结果

10.如图1与图2是新中国部分年份财政收入和财政支出结构折线图。图1到图2的变化说明

A.国民经济恢复工作完成 B.国民经济调整效果显著

C.经济体制改革稳步推进 D.社会主义建设起步稳健

11.下图所示为1958年7月发行的年画。作为史料,它可以佐证

A.多形态的广播电视传播网络的建成 B.第一个五年计划宏伟蓝图的绘制

C.人民要求改变落后状况的良好愿望 D.我国开始步入水陆空立体交通的时代

12.1986年,钱学森回忆说:“中国过去没有大规模科学技术研究,'两弹'才是大规模的科学技术研究,那要几千人、上万人的协作,中国过去没有。组织是十分强大的,形象地说,那时候我们每次搞试验,全国的通讯线路将近一半要由我们占用,可见规模之大。”材料反映新中国取得成就的根本原因是

A.大学院校培养大量的人才 B.社会主义制度优越性的保障

C.较为完善的通讯技术网络 D.严峻的国际环境的客观推动

13.姓名是时代文化的镜像,折射出社会的变迁。国庆、新华、抗美、朝生、卫国、建设、国栋等高频名字的出现所对应的历史时期应是

A.1946-1949年 B.1949-1966年 C.1966-1976年 D.1976-1989年

14.“中国代表团是来求同而不是来立异的。”周恩来总理这段发言的场合是

A.联合国大会 B.万隆会议 C.日内瓦会议 D.开罗会议

15.1964年,周恩来在访问非洲期间提出了中国援外的八项原则,其中包括:严格遵守受援国的主权,绝不附带任何条件和特权;以无息或低息贷款的方式提供经济援助……这些原则的提出有利于

A.揭开亚非民族解放运动的序幕 B.中国落实全方位外交

C.加速中国重返国际社会的进程 D.促进不结盟运动兴起

16.1956年,苏联驻华使馆对《论十大关系》进行分析后做出评论:在毛泽东提出的干顿方针中,最重要的几项同苏共二十大的决议紧密相关,尤其是在强调提高人民群众福利和进一步发扬民主问题等方面。这表明当时中苏两党之间

A.对苏共二十大的决议态度基本一致 B.都认识到需要摆脱斯大林模式的束缚

C.都在思索社会主义发展道路的问题 D.都以提高福利和发扬民主为工作中心

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 抗美援朝战争大事年表(部分)

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗美援朝战争的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出抗美援朝战争的历史意义。

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生,1918?1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上海企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

材料二 从1953年起的第一个五年计划时期,新中国在国民经济恢复的基础上开始步入工业化的初创阶段,从而在中国现代化发展史上揭开了新的一页。其突出的特点是实施以重工业为中心的工业化战略,依靠国家的整体力量启动工业化进程,以国营经济为主体,以此推进中国现代化的进程。

——摘自石建国《建国初期中国工业化道路与发展战略问题研究述评》

(1)据材料一,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合所学知识分析近代机器棉纺织业兴起的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国第一个五年计划确定优先发展重工业的原因以及一五计划完成的意义。

19. 材料 朝鲜战争是新中国成立之初中美关系中的一次重大事件。由于美国决策者的判断失误,在将近三年的朝鲜战争中,美军损兵折将达109.3万余人,损失飞机12200多架、坦克3000多辆,汽车13000多辆,被击沉、击伤各种军舰257艘,美军伤亡人数相当于整个太平洋战争中伤亡总数的2.3倍。美国虽然动用了1/3的陆军、1/5的空军和大部分的海军,消耗了7300万吨作战物资和200多亿美元的军费,但仍以惨败告终。通过朝鲜战场上的这场较量,中国人民和中国共产党充分认识到,美帝国主义是纸老虎。美国也认识到,中华人民共和国成立后,中国人民从此站起来了,中华民族再也不是任人欺侮、任人宰制的孱弱民族。在亚洲特别是远东事务中,不能无视中国的存在。

——摘编自杨元华《中美关系史上的一次军事校量——纪念中国人民志愿军抗美援朝50周年》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美国在朝鲜战争中失败的原因,

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对于中国的影响,

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报:“我们决定用志愿军名义派一部分军队至朝鲜境内和美国及其走狗李承晚的军队作战,援助朝鲜同志。我们认为这样做是必要的。因为如果让整个朝鲜被美国人占去了,朝鲜革命力量受到根本的失败,则美国侵略者将更为猖獗,于整个东方都是不利的……”

——收录在1987年中共中央文献研究室出版的《建国以来毛泽东文稿》第一册

材料二 文物是历史的见证。1952年10月14日,上甘岭战役打响,志愿军战士坚守597.9高地1号坑道,在断水断粮14天的情况下,以伤亡254人的代价歼敌1760余人,战至最后全连仅存6人,阵地屹立不失,这面布满381个弹孔的战旗始终飘扬在高地主峰。

请回答:

(1)根据材料一回答,史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料,按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请根据上述两种标准,指出材料一的史料类型。并简要说明这封电报在研究中国出兵朝鲜问题上的史料价值。

(2)阅读材料二,为其撰写一段解说词。(要求:围绕与文物相关的历史事件展开,解说全面,逻辑清晰,表述成文。)

参考答案

1.B

【详解】

根据”是中国军队对一个大国作战而赢得的一次伟大胜利,对于未来国际政治的结局,具有持久性的影响。它也标志着罗斯福总统在二战时的要使中国成为大国的政策获得了令人啼笑皆非的、部分的实现。“可得出这场战争指的是中国的抗美援朝战争,它的胜利巩固了中国新生的人民政权,B项正确;A项是新中国的成立,排除A;C项属于二战的内容,排除C;D项太夸大了这场战争的影响,排除D。

2.C

【详解】

根据“人心不乱,在城市中心是粮食﹔在农村主要靠纱布”可知,“这一仗”是指米棉之战,故选C;土地改革是废除地主土地私有制,把土地分给农民,不符合“一个是吃,一个是穿”,排除A;银元之战是中央人民政府稳定上海金融的行动,排除B;抗美援朝是中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的战争,不符合题意,排除D。

【点睛】

3.C

【详解】

扫盲运动中出现频率较高的词汇带有明显的阶级斗争色彩,结合材料时间可知,当时国民经济恢复,即将实行农业的社会主义改造,因此阶级成分、出身在农村成为热词,出现频率较高,这是农村生产关系调整的表现,C正确;美帝出现的频率较低,排除A;B中的“消除”表述绝对,排除;出现频率较高的词汇中并未涉及民主选举,排除D。

4.B

【详解】

由材料“1953年”“征购”“定量配售”“统购统销”并结合所学可知,当时我国出现了严重的粮食供应不足问题,国家对有限的粮食进行有计划的统购统销,有利于缓解粮食供应压力,B项正确。农业集体化指的是生产的组织形式由个体变为集体,A项与材料信息不符;C项是在1952年底;社会主义改造是把生产资料私有制改造成社会主义公有制,而粮食的“征购”“定量配售”和“统购统销”不具备这种作用,D项错误。

5.A

【详解】

根据题词内容“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高群众健康水平,粉碎敌人的细菌战争”以及题词时间可知,这一题词是在抗美援朝的大背景下提出,说明当时抗美援朝是党和国家的重心,A正确;三大改造开始时间是在1953年,排除B;所有制变革与题干信息无关,排除C;一五计划开始时间是在1953年,排除D。

6.D

【详解】

《中华人民共和国婚姻法》中规定了男女在婚姻中的权利和义务,体现了男女平等,提高了女性的社会地位,所以有利于促进自由平等新风尚的形成,故选D;该法律的颁布是在1950年,在人民代表大会制度确立以前,排除A;1956年三大改造完成后才确立了社会主义制度,此时社会主义制度尚未确立,排除B;新中国宪法是在1954年才颁布的,排除C。

7.D

【详解】

据题意可知,新中国的海关政策是保护新中国工业发展的重要工具,由此可知体现了海关管理的独立自主,①正确;根据“中国的工业就不致受到帝国主义的廉价商品的竞争,中国的原料将首先供给自己工业的需要”可知有助于清除列强的侵华势力和新中国的民族工业的发展,③④正确,故选D;海关政策和打破西方对中国的外交封锁无关,②错误,排除包含②的ABC。

8.A

【详解】

结合所学内容可知,中共是无产阶级政党,以马克思主义为指导思想,所以新中国成立初期大规模编译与马克思主义相关的著作文章,宣传马克思主义理论,主要是为了增强人民对新制度和新政权的认同感,故选A;综上所述可知,此举的目的是为了增强人民对新制度的认同感,不是以苏联为学习目标和推动一五计划的实施,排除BD;毛泽东思想的形成就已经是马克思主义中国化的成果,排除C。

9.A

【详解】

根据"1958年一年中全国性学术会议达500多次,学术论文和报告也达200000篇",结合所学知识,1958年正是"大跃进"时期,在学术领域存在急躁冒进的倾向,A项正确,B、C两项错误;材料现象出现的最主要原因是"左"倾错误,D项不是材料现象出现的最主要原因,排除。

10.B

【详解】

根据图1可知,1958-1960年财政支出大于财政收入,财政赤字增加,这与该时期社会主义经济建设失误有关;1961-1965年财政收入大于财政支出,略有财政剩余,说明社会主义经济建设取得成效,这与该时期国民经济调整效果显著有关,B项正确;1952年国民经济恢复发展,排除A;C项属于1978年之后的改革开放,排除;社会主义建设起步稳健说法不符合史实,排除D。

11.C

【详解】

年画寄托了愿望和希冀,年画内容中的铁路、飞机等信息反映了当时人民要求改变落后状况的良好愿望,C正确;A不符合史实,当时网络尚未进入中国,排除;1957年一五计划就已经完成,排除B;年画是愿望,尚未实现,排除D。

12.B

【详解】

根据材料“那时候我们每次搞试验,全国的通讯线路将近一半要由我们占用,可见规模之大”和所学知识可知,新中国成立后我国能够集中大规模人力、物力进行科学实验的根本原因是社会主义制度优越性的保障,B正确;AD是影响因素,但是并非根本原因,排除;C说法不符合史实,排除。故选B。

13.B

【详解】

国庆指的是新中国成立,时间是1949年,抗美指的是抗美援朝,时间是在1950年至1953年,卫国、建设、国栋是全面建设社会主义时期,时间至1966年。根据以上分析可知,B正确;A不能涵盖抗美,排除;C、D不能涵盖建国,排除。

14.B

【详解】

“求同存异”方针是在万隆会议上提出的,故B正确;1971年第26届联合国大会上中国恢复联合国合法席位,选项与题干无关,故A排除;日内瓦会议主要解决印度支那问题,选项与题干无关,故C排除;开罗会议后发表《开罗宣言》在第二次世界大战结束后,日本必须将东三省、台湾和澎湖列岛还给中国,使朝鲜独立,选项与题干无关,故D排除。

15.C

【详解】

中国援助非洲的八项原则在尊重受援国的主权基础上,充分关照到了受援国的经济利益,这有助于非洲受援国家对于中国的支持,加速中国重返国际社会的进程,C正确;19世纪20年代到60年代是亚非人民第一次民族运动的高潮,因此A中的“序幕”与史实不符,排除A;全方位外交是新时期的外交政策,排除B;1961年不结盟运动兴起,排除D。

16.C

【详解】

苏共二十大和《论十大关系》都注重强调提高人民群众福利和进一步发扬民主问题等方面,这是对社会主义发展道路思考的结果,C正确;《论十大关系》对于苏共二十大的态度并不完全认同,排除A;1956年我国计划经济体制刚刚形成,并未认识到要摆脱斯大林模式的束缚,排除B;中苏两国强调提高提高人民群众福利和进一步发扬民主问题,说明这些领域较为薄弱,但不能证明这些内容是工作的中心,排除D。

17.(1)规模较大的国际性局部战争;双方武器装备差距悬殊;战争和谈判交织;抗美援朝、保家卫国与反对霸权主义相结合;具有反侵略的正义性。

(2)保卫了朝鲜民主主义人民共和国的独立;巩固了新生的人民政权,为中华人民共和国经济恢复和建设奠定基础;提高了中国的国际地位;增强了中国人民的民族自尊心;有利于维护亚洲和世界的和平。

【详解】

(1)从朝鲜战争所涉及的事件及所学可得出这是规模较大的国际性局部战争;从美国的装备和 另的装备可得出双方武器装备差距悬殊;从“双方在开城开始停战谈判”可得出战争和谈判交织;根据所学可得出抗美援朝、保家卫国与反对霸权主义相结合,具有反侵略的正义性。

(2)结合所学知识进行概括即可,可从保卫了朝鲜民主主义人民共和国的独立;巩固了新生的人民政权,为中华人民共和国经济恢复和建设奠定基础;提高了中国的国际地位;增强了中国人民的民族自尊心;有利于维护亚洲和世界的和平等方面概括。

18.(1)特点:以官僚地主和商人主导;以分洋商之利为动机;缺乏自主创新性;以官办企业为先导;具有脱离传统工业基础的突发性。

影响:加速了中国传统自然经济的瓦解;推动了中国工业的近代化进程;在一定程度上抵制了西方的经济入侵;引起了中国民众传统的生活方式的改变。

(2)原因:中国原有重工业基础比较薄弱;加强国防建设急需重工业的发展;重工业是建立独立工业体系的基础;受苏联工业化模式的影响。

意义:有利于改变近代中国工业结构不合理的状况,初步改变我国工业落后的面貌;为国民经济的进一步发展打下了良好的基础。

【详解】

(1)特点:根据材料“一部分官僚地主和商人萌生了‘设局仿造布匹,冀稍分洋商之利’的动机”可归纳出以官僚地主和商人主导和以分洋商之利为动机;根据材料“以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生”可归纳出缺乏自主创新性和以官办企业为先导;根据材料“民族机器纺织业的产生是‘突发式’的”可归纳出具有脱离传统工业基础的突发性。影响:结合所学知识可知,关于影响可从促进自然经济瓦解、促进工业化进程、一定程度上抵御西方入侵、引发中国民众的传统方式变革等方面进行分析即可。

(2)原因:结合所学知识可知,一五计划优先发展重工业的原因可从中国的工业基础、加强国防力量的需要、苏联模式的影响等方面进行分析即可。意义:结合所学知识可知,一五计划的意义主要体现为有利于改变近代中国工业结构不合理的状况,初步改变我国工业落后的面貌,为国民经济的进一步发展打下了良好的基础。

19.(1)原因:美国决策者的判断失误:美帝国主义发动战争的非正义性中朝两国军民团结-致,奋力抵抗。

(2)影响:对中国:使中国的国际威望空前提高;极大地增强了中国人民的民族自信心、自豪感以及凝聚力;为国内经济建设和社会改革赢得了相对稳定的和平环境。

【详解】

(1)美国在朝鲜战争中失败的原因,根据“由于美国决策者的判断失误,在将近三年的朝鲜战争中,美军损兵折将达109.3万余人”可以看出美国决策者的判断失误;联系所学可知,美帝国主义发动的侵朝战争是非正义战争;在抵抗美帝国主义的侵略中,中朝两国军民团结一致,取得最终胜利。

(2)朝鲜战争对于中国的影响,可以根据材料中的“通过朝鲜战场上的这场较量,中国人民和中国共产党充分认识到,美帝国主义是纸老虎”“美国也认识到,中华人民共和国成立后,中国人民从此站起来了,中华民族再也不是任人欺侮、任人宰制的孱弱民族”等信息并联系所学,从使中国国际威望空前提高、极大增强了中国人民的民族自信心自豪感和凝聚力、为国内经济建设和社会改革赢得了相对稳定的和平环境等方面来回答。

20.(1)这份电报属于文献史料,是第一手史料。是可信史料,对于研究中国出兵朝鲜问题有较高史料研究价值。

(2)示例:新中国成立之初,百废待兴,中国人民渴望和平安宁。1950年,朝鲜内战爆发,美国进行武装干涉,并把战火烧到中朝边境,严重威胁新中国的国家安全。应朝鲜政府请求,新中国作出抗美援朝、保家卫国的决策。(建议分别从朝鲜、美国、中国三个角度赋分)上甘岭战役是朝鲜战争中的关键战役,志愿军战士不畏强敌、浴血奋战,展现了顽强的革命英雄主义精神和高度的国际主义精神,锻造了伟大的抗美援朝精神。在中朝军民的共同奋战下,1953年7月,美国在《朝鲜停战协定》上签字。抗美援朝战争的胜利,稳定了朝鲜半岛局势(或挫败美国的霸权政策),捍卫了新中国安全(或提高中国国际地位),维护了亚洲和世界和平。

【详解】

(1)时间和价值:据材料“1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报”可知,这份电报属于文献史料,是第一手史料。说明:据所学可知,它是可信史料,对于研究中国出兵朝鲜问题有较高史料研究价值。

(2)示例:据所学可从新中国成立之初,百废待兴,中国人民渴望和平安宁;1950年,朝鲜内战爆发,美国进行武装干涉,并把战火烧到中朝边境,严重威胁新中国的国家安全;应朝鲜政府请求,新中国作出抗美援朝、保家卫国的决策;上甘岭战役是朝鲜战争中的关键战役,志愿军战士不畏强敌、浴血奋战,展现了顽强的革命英雄主义精神和高度的国际主义精神,锻造了伟大的抗美援朝精神;在中朝军民的共同奋战下,1953年7月,美国在《朝鲜停战协定》上签字;抗美援朝战争的胜利,稳定了朝鲜半岛局势(或挫败美国的霸权政策),捍卫了新中国安全(或提高中国国际地位),维护了亚洲和世界和平等方面解说。

同课章节目录