[中考必杀技]“溶液”命题走势分析

图片预览

文档简介

[中考必杀技]“溶液”命题走势分析

随着新课程改革的不断深入和近几年中考命题的指导思想,有关溶液知识的命题不在涉及有关溶解度的复杂计算了,而是充分结合饱和溶液、不饱和溶液、溶质质量分数、结晶以及溶解度曲线的意义和应用进行综合命题,通过设置新情景和相关变化过程分析量的变化和基本概念的理解,成为近年新课改命题的靓点。随着中考命题的深化发展,溶液一章在以下几个考点上会有新的突破。

考点一:“溶解过程中的温度变化”命题走势分析

预测今后中考有关“溶解过程中的温度变化”考点大体走势有如下几方面:(1)联系生活实际考查物质溶于水的热量变化;(2)结合物理压强知识考查物质溶于水温度变化而引起的压强变化;(3)提供药品和化学仪器设计实验探究物质溶于水热量变化;(4)以Ca(OH)2或(CaO、浓硫酸、NaOH固体、NH4NO3固体等)溶于水导致温度的变化而引起溶液各量的变化;(5)结合化学反应伴随的热量变化,考查溶液的各个量的变化等。

例1:某化学兴趣小组利用下图所示仪器及药品,做了现象明显的两个实验,证明NaOH固体溶于水时,溶液温度是升高的。若你利用图中的仪器及药品来进行实验,请写出两种方案(用实验简图表示示也可)。

解析:本题为设计型实验验证题,考查学生应用基础知识和基本技能分析、解决问题的能力。由于NaOH溶解时扩散过程吸收热量小于水合过程中放出的热量,温度升高。设计时可依据题给实验用品进行创新设计,如利用温度计直接测温度的变化或利用结合物理知识利用温度变化引起气体压强的变化等。

答案:

方案一:向烧杯中倒入半烧杯水,用温度计测其温度为t1℃,然后加入2~3药匙NaOH固体,用玻璃棒搅拌,加速NaOH固体的溶解,再用温度计测其温度为t2℃。t2℃大于

t1℃,证明NaOH固体溶于水时溶液的温度时升高的。(实验简图如右图所示)

方案二:往广口瓶中倒入半烧杯水,将带有U形管的塞子塞上,观察U形管内两侧液面高度变化,取下塞子,加入几药匙NaOH固体,搅拌,然后塞上塞子,再观察液面变化,右侧液面高于左侧,说明NaOH固体溶于水时溶液温度是升高的。(实验简图如有图所示)

点拨:一要注意利用题给用品设计;二要注意语言文字叙述准确精炼,不能出现科学性错误;三是知道NaOH固体溶于水放出热量使广口瓶内气体体积膨胀,压强增大,大于外界大气压。

考点二:“溶解度曲线”命题走势分析

近年来,考查溶液知识图象题主要集中在对溶解度曲线的意义及应用上。预测今后中考有关溶解度曲线知识的命题仍会放在溶解度曲线的意义和应用上,但在题型上、考查面上、与生产生活的联系上,会增强题型的多样性、知识的创新性、试题的过程性和开放性。中考对这部分知识考查将会更加灵活,命题形式更加新颖、别致主要表现在:①根据溶解度曲线理解饱和溶液与不饱和溶液的概念、考查溶解度曲线点的意义;②应用溶解度曲线解决生活实际问题,如利用溶解度曲线解释“冬天捞碱,夏天捞盐”的道理等;③根据溶解度曲线挖掘相关信息类试题,将是今后中考考查的重点;④利用溶解度曲线设计有关物质提纯实验以及利用溶解度表提供的数据作出溶解度曲线并利用该曲线解决相关问题,是中考命题发展的新趋势。此外将溶解度曲线与化学反应、物理热学知识等融合起来进行跨学科命题,将是今后命题发展的又一趋势。

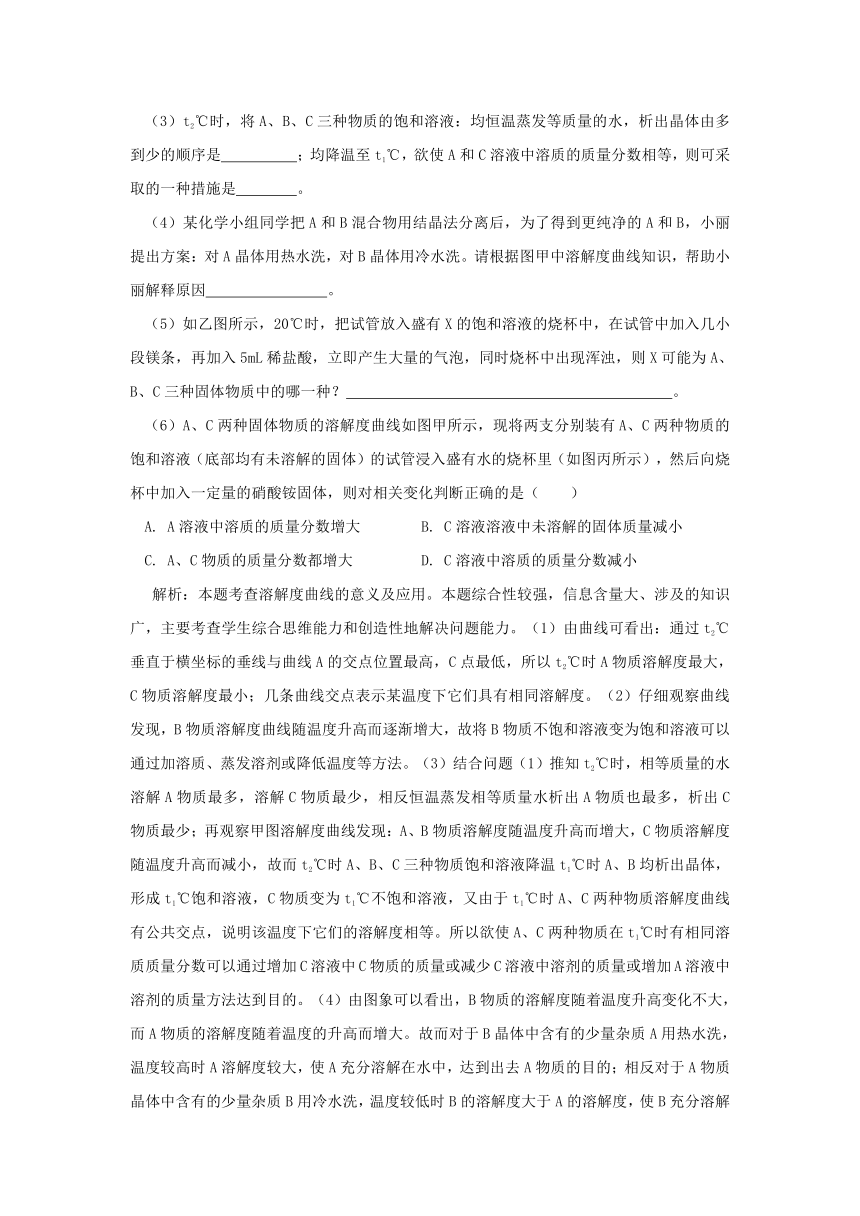

例2:下图甲是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线图。请回答下列有关问题:

(1)P点表示的意义是 ;t2℃时A、B、C三种物质的溶解度由大到小顺序是 。

(2)t℃时,将B物质的不饱和溶液转变成饱和溶液可采取的方法有____________________。

(3)t2℃时,将A、B、C三种物质的饱和溶液:均恒温蒸发等质量的水,析出晶体由多到少的顺序是 ;均降温至t1℃,欲使A和C溶液中溶质的质量分数相等,则可采取的一种措施是 。

(4)某化学小组同学把A和B混合物用结晶法分离后,为了得到更纯净的A和B,小丽提出方案:对A晶体用热水洗,对B晶体用冷水洗。请根据图甲中溶解度曲线知识,帮助小丽解释原因 。

(5)如乙图所示,20℃时,把试管放入盛有X的饱和溶液的烧杯中,在试管中加入几小段镁条,再加入5mL稀盐酸,立即产生大量的气泡,同时烧杯中出现浑浊,则X可能为A、B、C三种固体物质中的哪一种? 。

(6)A、C两种固体物质的溶解度曲线如图甲所示,现将两支分别装有A、C两种物质的饱和溶液(底部均有未溶解的固体)的试管浸入盛有水的烧杯里(如图丙所示),然后向烧杯中加入一定量的硝酸铵固体,则对相关变化判断正确的是( )

A. A溶液中溶质的质量分数增大 B. C溶液溶液中未溶解的固体质量减小

C. A、C物质的质量分数都增大 D. C溶液中溶质的质量分数减小

解析:本题考查溶解度曲线的意义及应用。本题综合性较强,信息含量大、涉及的知识广,主要考查学生综合思维能力和创造性地解决问题能力。(1)由曲线可看出:通过t2℃垂直于横坐标的垂线与曲线A的交点位置最高,C点最低,所以t2℃时A物质溶解度最大,C物质溶解度最小;几条曲线交点表示某温度下它们具有相同溶解度。(2)仔细观察曲线发现,B物质溶解度曲线随温度升高而逐渐增大,故将B物质不饱和溶液变为饱和溶液可以通过加溶质、蒸发溶剂或降低温度等方法。(3)结合问题(1)推知t2℃时,相等质量的水溶解A物质最多,溶解C物质最少,相反恒温蒸发相等质量水析出A物质也最多,析出C物质最少;再观察甲图溶解度曲线发现:A、B物质溶解度随温度升高而增大,C物质溶解度随温度升高而减小,故而t2℃时A、B、C三种物质饱和溶液降温t1℃时A、B均析出晶体,形成t1℃饱和溶液,C物质变为t1℃不饱和溶液,又由于t1℃时A、C两种物质溶解度曲线有公共交点,说明该温度下它们的溶解度相等。所以欲使A、C两种物质在t1℃时有相同溶质质量分数可以通过增加C溶液中C物质的质量或减少C溶液中溶剂的质量或增加A溶液中溶剂的质量方法达到目的。(4)由图象可以看出,B物质的溶解度随着温度升高变化不大,而A物质的溶解度随着温度的升高而增大。故而对于B晶体中含有的少量杂质A用热水洗,温度较高时A溶解度较大,使A充分溶解在水中,达到出去A物质的目的;相反对于A物质晶体中含有的少量杂质B用冷水洗,温度较低时B的溶解度大于A的溶解度,使B充分溶解在水中,达到洗去杂质B目的。(5)此问难度较大,解此问的关键是抓住镁与盐酸反应的实验现象,寻找烧杯中出现浑浊的原因,烧杯中出现浑浊说明有X物质析出,镁与盐酸反应生成气体同时,还放出热量,使烧杯中液体温度升高,从而引起X的饱和溶液中析出固体X,得知X物质溶解度随温度升高而减小,与C物质溶解度曲线相符。(6)由溶解度曲线可知,A物质溶解度随温度升高而增大,C物质的溶解度随温度升高而减小。将硝酸铵溶于水,吸收热量,使烧杯中溶液温度降低,导致两支试管中溶液温度降低,可观察到,试管中A物质剩余固体增多,有部分A物质析出,故知甲物质溶解度减小,A溶液中溶质减小;试管中C物质剩余固体减少,有部分C物质又被溶解了,故知C物质溶解度增大,C溶液中溶质增多,其溶质质量分数也随之增大。

答案:(1)在t1℃时,B、C两物质的溶解度相同 A>B>C (2) 降低温度、加入B物质或蒸发溶剂 (3)A>B>C 向C溶液中加C(或恒温蒸发C溶液或向A溶液中加水等合理方法) (4)低温时B物质溶解度大于A物质的溶解度,所以用冷水能将A物质中的B物质冲洗掉;在高温时A物质的溶解度大于B物质的溶解度,所以用热水能将B物质中的A物质溶解的更多而达到除去A物质的目的 (5)C (6)B

点拨:解答溶解度曲线的题目时,首先要弄清楚横坐标、纵坐标表示的意义和刻度的数值;其次要分清曲线的走向、斜率及其涵义;再次要弄清楚曲线起点、交点、曲线上的点、曲线下面的点、曲线上面的点所表示的意义;最后能结合曲线的作用及相关知识解决有关问题。另外,解答此题易出现如下错误:一是不能正确利用溶解度曲线提供信息解题,对点和线的意义掌握不熟而无法回答问题(3);二是对金属与酸反应实验现象掌握不全面,只注重产生气体和溶液颜色变化的现象,忽略了金属与酸发生反应放热这一重要现象识记而无法解答问题(5)。避免出现上述错误办法就是正确理解溶解度曲线的意义,准确提炼溶解度曲线所提供的信息,熟知常见化学反应原理和实验现象,灵活运用知识解决问题。

考点三:“溶质质量分数”命题走势分析

近年来,单独考查溶质质量分数的试题逐渐减少,将其与化学式、质量守恒定律、化学方程式计算进行综合考查是各地中考题普遍采用的考查方式。预测今后命题将继续加大对溶液计算知识考查,命题的形式将知识置于新情景中去考查学生的解决实际问题的能力。题型设置更贴近课标要求,开放性、探究性试题将会继续加大,命题形式更加体现实践性、教育性、实用性,更加强调试题的社会实际和学生的生活实际的联系。主要表现在:(1)溶质质量分数的有关计算及溶液中溶质的变化导致溶质质量分数的变化常结合数学的直角坐标系进行表示,考查学生的图象分析能力和计算能力;(2)结合日常生活实际、工农业生产实际以及环境保护,考查溶质质量分数计算;(3)将混合物提纯、溶质质量分数计算、溶液配制进行综合命题,考查计算同时又考查操作;(4)根据题给条件和数据,自编有关溶质质量分数计算题,是近年发展起来的一种新题型,这类试题难度不大,但考查学生多种能力,因此必将继续得到命题者的青睐。

例3:生理盐水是溶质质量分数为0.9%的氯化钠溶液。实验室中现有:足量的氯化钠固体、足量的蒸馏水、800g溶质质量分数为0.5%的氯化钠溶液、500g溶质质量分数为1.5%的氯化钠溶液。请根据题设要求回答下列问题:

(1)要配制1000g生理盐水,请你参照表中示例设计三种方案填入下表。

配制方法 所需药品的量

NaCl固体 蒸馏水 1.5%的NaCl溶液 0.5%的NaCl溶液

示例 1.5%NaCl溶液、NaCl固体和蒸馏水混合 1.5g 498.5g 500g

方案一

方案二

方案三

(2)下图是某学生用氢氧化钠固体和水配制1000g0.9%NaCl溶液的部分操作过程,该同学在称量氯化钠时,先在两个托盘上各放一张质量相同的纸,然后把药品直接放在纸上称量。

①配制1000g0.9%的氯化钠溶液的步骤为 、 和 ;图中玻璃棒的作用是 。

②下列操作中导致溶质质量分数小于0.9%的是 (填字母)

A.用量筒量取水时俯视读数 B.配制溶液的烧杯用少量蒸馏水润洗 C.在托盘天平的左盘称取氯化钠时,游码不在零位置就调节天平平衡,后将游码移动得到读数 D.盛装NaCl溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗 E.氯化钠晶体不纯

(3)向已配制好的1000g0.9%的NaCl溶液中逐滴滴加硝酸银(AgNO3)溶液,生成氯化银(AgCl)沉淀和硝酸钠,直到不在产生沉淀为止,恰好反应掉硝酸银溶液100g,试求反应后所得溶液中溶质的质量分数?

解析:本题是以配制一定量溶质质量分数为考点进行综合命题,涉及配制方案的设计、配制步骤、实验误差分析以及溶质质量分数与化学方程式综合计算等知识。综合考查学生分析问题、解决问题的能力。

问题(1)此题所给条件开放(提供并列的多余条件),导致解答策略开放,所得结论开放,故此题是典型的设计方案综合开放题。因题中给出两种不同质量分数的氯化钠以及足量的氯化钠固体和蒸馏水。所以,配制0.9%的氯化钠溶液的方案有许多种。现举几种供同学们参考。

方案一:选用部分1.5%的NaCl溶液和部分0.5%的NaCl溶液配制。

设需1.5%的NaCl溶液质量为x,则需0.5%的NaCl溶液质量为(1000g — x)

x·1.5% + (1000g — x)·0.5% = 1000g×0.9%

解得 x = 400g 故知需0.5%的NaCl溶液质量为1000g — 400g = 600g。

方案二:选用NaCl固体、蒸馏水配制。

需NaCl固体质量为1000g×0.9% = 9g ,需蒸馏水质量为1000g — 9g = 991g。

方案三:选用NaCl固体、蒸馏水和全部0.5%的NaCl溶液配制。

则还需NaCl质量为:1000g×0.9% — 800g×0.5% = 5g,需蒸馏水质量为1000g — 800g — 5g = 195g。

方案四:选用氯化钠固体、蒸馏水和全部1.5%的NaCl溶液配制。

则还需NaCl质量为:1000g×0.9% — 500g×1.5% = 1.5g,需蒸馏水质量为1000g — 500g — 1.5g = 498.5g。

问题(2)配制一定质量分数溶液的步骤主要有:计算、称量(量取)、溶解。配制的氯化钠溶液中溶质的质量分数小于0.9%,原因是多方面的,解答时要从以下几方面创新思考:从计算错误角度思考;从用托盘天平称量NaCl的错误操作角度思考;从用量筒量取水的错误角度思考;从转移药品错误角度思考;从药品不纯角度思考;从配制烧杯或盛装溶液的试剂瓶是否干燥角度思考等。

问题(3)解题关键是正确书写化学方程式,找准已知量和未知量,此题的已知量是1000g0.9%的NaCl,所求量是NaNO3和AgCl质量,反应后的溶液是NaNO3溶液,然后利用溶质质量分数计算公式来计算溶液中NaNO3的质量分数。

设生成NaNO3质量为X,生成AgCl的质量为Y,则依

NaCl+AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

58.5 85 143.5

1000g×0.9% X Y

58.5:(1000g×0.9%)= 85:X = 143.5:Y

解得 X=13.1g Y= 22.1g

13.1g

则反应后溶液中溶质的质量分数为: ×100%=1.2%

1000g+100g—22.1g

答:(略)

答案:(1)见解析 (2)①计算、称量(量取)、溶解;搅拌,加快溶解 ②BCDE (3)1.2%

点拨:解题的关键是抓住溶质质量分数、溶质质量、溶剂质量、溶液质量四者之间的关系,熟练掌握配制一定溶质质量分数步骤和常见误差分析。另外,计算问题(3)反应后溶液中溶质质量分数时要注意以下两点:一是代入化学方程式计算的已知量必须是纯净的量;二是计算时应该将生成沉淀质量求出来,因为生成的沉淀并不是反应后溶液的组成部分,计算反应后溶液质量时,要将生成的沉淀扣除。

随着新课程改革的不断深入和近几年中考命题的指导思想,有关溶液知识的命题不在涉及有关溶解度的复杂计算了,而是充分结合饱和溶液、不饱和溶液、溶质质量分数、结晶以及溶解度曲线的意义和应用进行综合命题,通过设置新情景和相关变化过程分析量的变化和基本概念的理解,成为近年新课改命题的靓点。随着中考命题的深化发展,溶液一章在以下几个考点上会有新的突破。

考点一:“溶解过程中的温度变化”命题走势分析

预测今后中考有关“溶解过程中的温度变化”考点大体走势有如下几方面:(1)联系生活实际考查物质溶于水的热量变化;(2)结合物理压强知识考查物质溶于水温度变化而引起的压强变化;(3)提供药品和化学仪器设计实验探究物质溶于水热量变化;(4)以Ca(OH)2或(CaO、浓硫酸、NaOH固体、NH4NO3固体等)溶于水导致温度的变化而引起溶液各量的变化;(5)结合化学反应伴随的热量变化,考查溶液的各个量的变化等。

例1:某化学兴趣小组利用下图所示仪器及药品,做了现象明显的两个实验,证明NaOH固体溶于水时,溶液温度是升高的。若你利用图中的仪器及药品来进行实验,请写出两种方案(用实验简图表示示也可)。

解析:本题为设计型实验验证题,考查学生应用基础知识和基本技能分析、解决问题的能力。由于NaOH溶解时扩散过程吸收热量小于水合过程中放出的热量,温度升高。设计时可依据题给实验用品进行创新设计,如利用温度计直接测温度的变化或利用结合物理知识利用温度变化引起气体压强的变化等。

答案:

方案一:向烧杯中倒入半烧杯水,用温度计测其温度为t1℃,然后加入2~3药匙NaOH固体,用玻璃棒搅拌,加速NaOH固体的溶解,再用温度计测其温度为t2℃。t2℃大于

t1℃,证明NaOH固体溶于水时溶液的温度时升高的。(实验简图如右图所示)

方案二:往广口瓶中倒入半烧杯水,将带有U形管的塞子塞上,观察U形管内两侧液面高度变化,取下塞子,加入几药匙NaOH固体,搅拌,然后塞上塞子,再观察液面变化,右侧液面高于左侧,说明NaOH固体溶于水时溶液温度是升高的。(实验简图如有图所示)

点拨:一要注意利用题给用品设计;二要注意语言文字叙述准确精炼,不能出现科学性错误;三是知道NaOH固体溶于水放出热量使广口瓶内气体体积膨胀,压强增大,大于外界大气压。

考点二:“溶解度曲线”命题走势分析

近年来,考查溶液知识图象题主要集中在对溶解度曲线的意义及应用上。预测今后中考有关溶解度曲线知识的命题仍会放在溶解度曲线的意义和应用上,但在题型上、考查面上、与生产生活的联系上,会增强题型的多样性、知识的创新性、试题的过程性和开放性。中考对这部分知识考查将会更加灵活,命题形式更加新颖、别致主要表现在:①根据溶解度曲线理解饱和溶液与不饱和溶液的概念、考查溶解度曲线点的意义;②应用溶解度曲线解决生活实际问题,如利用溶解度曲线解释“冬天捞碱,夏天捞盐”的道理等;③根据溶解度曲线挖掘相关信息类试题,将是今后中考考查的重点;④利用溶解度曲线设计有关物质提纯实验以及利用溶解度表提供的数据作出溶解度曲线并利用该曲线解决相关问题,是中考命题发展的新趋势。此外将溶解度曲线与化学反应、物理热学知识等融合起来进行跨学科命题,将是今后命题发展的又一趋势。

例2:下图甲是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线图。请回答下列有关问题:

(1)P点表示的意义是 ;t2℃时A、B、C三种物质的溶解度由大到小顺序是 。

(2)t℃时,将B物质的不饱和溶液转变成饱和溶液可采取的方法有____________________。

(3)t2℃时,将A、B、C三种物质的饱和溶液:均恒温蒸发等质量的水,析出晶体由多到少的顺序是 ;均降温至t1℃,欲使A和C溶液中溶质的质量分数相等,则可采取的一种措施是 。

(4)某化学小组同学把A和B混合物用结晶法分离后,为了得到更纯净的A和B,小丽提出方案:对A晶体用热水洗,对B晶体用冷水洗。请根据图甲中溶解度曲线知识,帮助小丽解释原因 。

(5)如乙图所示,20℃时,把试管放入盛有X的饱和溶液的烧杯中,在试管中加入几小段镁条,再加入5mL稀盐酸,立即产生大量的气泡,同时烧杯中出现浑浊,则X可能为A、B、C三种固体物质中的哪一种? 。

(6)A、C两种固体物质的溶解度曲线如图甲所示,现将两支分别装有A、C两种物质的饱和溶液(底部均有未溶解的固体)的试管浸入盛有水的烧杯里(如图丙所示),然后向烧杯中加入一定量的硝酸铵固体,则对相关变化判断正确的是( )

A. A溶液中溶质的质量分数增大 B. C溶液溶液中未溶解的固体质量减小

C. A、C物质的质量分数都增大 D. C溶液中溶质的质量分数减小

解析:本题考查溶解度曲线的意义及应用。本题综合性较强,信息含量大、涉及的知识广,主要考查学生综合思维能力和创造性地解决问题能力。(1)由曲线可看出:通过t2℃垂直于横坐标的垂线与曲线A的交点位置最高,C点最低,所以t2℃时A物质溶解度最大,C物质溶解度最小;几条曲线交点表示某温度下它们具有相同溶解度。(2)仔细观察曲线发现,B物质溶解度曲线随温度升高而逐渐增大,故将B物质不饱和溶液变为饱和溶液可以通过加溶质、蒸发溶剂或降低温度等方法。(3)结合问题(1)推知t2℃时,相等质量的水溶解A物质最多,溶解C物质最少,相反恒温蒸发相等质量水析出A物质也最多,析出C物质最少;再观察甲图溶解度曲线发现:A、B物质溶解度随温度升高而增大,C物质溶解度随温度升高而减小,故而t2℃时A、B、C三种物质饱和溶液降温t1℃时A、B均析出晶体,形成t1℃饱和溶液,C物质变为t1℃不饱和溶液,又由于t1℃时A、C两种物质溶解度曲线有公共交点,说明该温度下它们的溶解度相等。所以欲使A、C两种物质在t1℃时有相同溶质质量分数可以通过增加C溶液中C物质的质量或减少C溶液中溶剂的质量或增加A溶液中溶剂的质量方法达到目的。(4)由图象可以看出,B物质的溶解度随着温度升高变化不大,而A物质的溶解度随着温度的升高而增大。故而对于B晶体中含有的少量杂质A用热水洗,温度较高时A溶解度较大,使A充分溶解在水中,达到出去A物质的目的;相反对于A物质晶体中含有的少量杂质B用冷水洗,温度较低时B的溶解度大于A的溶解度,使B充分溶解在水中,达到洗去杂质B目的。(5)此问难度较大,解此问的关键是抓住镁与盐酸反应的实验现象,寻找烧杯中出现浑浊的原因,烧杯中出现浑浊说明有X物质析出,镁与盐酸反应生成气体同时,还放出热量,使烧杯中液体温度升高,从而引起X的饱和溶液中析出固体X,得知X物质溶解度随温度升高而减小,与C物质溶解度曲线相符。(6)由溶解度曲线可知,A物质溶解度随温度升高而增大,C物质的溶解度随温度升高而减小。将硝酸铵溶于水,吸收热量,使烧杯中溶液温度降低,导致两支试管中溶液温度降低,可观察到,试管中A物质剩余固体增多,有部分A物质析出,故知甲物质溶解度减小,A溶液中溶质减小;试管中C物质剩余固体减少,有部分C物质又被溶解了,故知C物质溶解度增大,C溶液中溶质增多,其溶质质量分数也随之增大。

答案:(1)在t1℃时,B、C两物质的溶解度相同 A>B>C (2) 降低温度、加入B物质或蒸发溶剂 (3)A>B>C 向C溶液中加C(或恒温蒸发C溶液或向A溶液中加水等合理方法) (4)低温时B物质溶解度大于A物质的溶解度,所以用冷水能将A物质中的B物质冲洗掉;在高温时A物质的溶解度大于B物质的溶解度,所以用热水能将B物质中的A物质溶解的更多而达到除去A物质的目的 (5)C (6)B

点拨:解答溶解度曲线的题目时,首先要弄清楚横坐标、纵坐标表示的意义和刻度的数值;其次要分清曲线的走向、斜率及其涵义;再次要弄清楚曲线起点、交点、曲线上的点、曲线下面的点、曲线上面的点所表示的意义;最后能结合曲线的作用及相关知识解决有关问题。另外,解答此题易出现如下错误:一是不能正确利用溶解度曲线提供信息解题,对点和线的意义掌握不熟而无法回答问题(3);二是对金属与酸反应实验现象掌握不全面,只注重产生气体和溶液颜色变化的现象,忽略了金属与酸发生反应放热这一重要现象识记而无法解答问题(5)。避免出现上述错误办法就是正确理解溶解度曲线的意义,准确提炼溶解度曲线所提供的信息,熟知常见化学反应原理和实验现象,灵活运用知识解决问题。

考点三:“溶质质量分数”命题走势分析

近年来,单独考查溶质质量分数的试题逐渐减少,将其与化学式、质量守恒定律、化学方程式计算进行综合考查是各地中考题普遍采用的考查方式。预测今后命题将继续加大对溶液计算知识考查,命题的形式将知识置于新情景中去考查学生的解决实际问题的能力。题型设置更贴近课标要求,开放性、探究性试题将会继续加大,命题形式更加体现实践性、教育性、实用性,更加强调试题的社会实际和学生的生活实际的联系。主要表现在:(1)溶质质量分数的有关计算及溶液中溶质的变化导致溶质质量分数的变化常结合数学的直角坐标系进行表示,考查学生的图象分析能力和计算能力;(2)结合日常生活实际、工农业生产实际以及环境保护,考查溶质质量分数计算;(3)将混合物提纯、溶质质量分数计算、溶液配制进行综合命题,考查计算同时又考查操作;(4)根据题给条件和数据,自编有关溶质质量分数计算题,是近年发展起来的一种新题型,这类试题难度不大,但考查学生多种能力,因此必将继续得到命题者的青睐。

例3:生理盐水是溶质质量分数为0.9%的氯化钠溶液。实验室中现有:足量的氯化钠固体、足量的蒸馏水、800g溶质质量分数为0.5%的氯化钠溶液、500g溶质质量分数为1.5%的氯化钠溶液。请根据题设要求回答下列问题:

(1)要配制1000g生理盐水,请你参照表中示例设计三种方案填入下表。

配制方法 所需药品的量

NaCl固体 蒸馏水 1.5%的NaCl溶液 0.5%的NaCl溶液

示例 1.5%NaCl溶液、NaCl固体和蒸馏水混合 1.5g 498.5g 500g

方案一

方案二

方案三

(2)下图是某学生用氢氧化钠固体和水配制1000g0.9%NaCl溶液的部分操作过程,该同学在称量氯化钠时,先在两个托盘上各放一张质量相同的纸,然后把药品直接放在纸上称量。

①配制1000g0.9%的氯化钠溶液的步骤为 、 和 ;图中玻璃棒的作用是 。

②下列操作中导致溶质质量分数小于0.9%的是 (填字母)

A.用量筒量取水时俯视读数 B.配制溶液的烧杯用少量蒸馏水润洗 C.在托盘天平的左盘称取氯化钠时,游码不在零位置就调节天平平衡,后将游码移动得到读数 D.盛装NaCl溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗 E.氯化钠晶体不纯

(3)向已配制好的1000g0.9%的NaCl溶液中逐滴滴加硝酸银(AgNO3)溶液,生成氯化银(AgCl)沉淀和硝酸钠,直到不在产生沉淀为止,恰好反应掉硝酸银溶液100g,试求反应后所得溶液中溶质的质量分数?

解析:本题是以配制一定量溶质质量分数为考点进行综合命题,涉及配制方案的设计、配制步骤、实验误差分析以及溶质质量分数与化学方程式综合计算等知识。综合考查学生分析问题、解决问题的能力。

问题(1)此题所给条件开放(提供并列的多余条件),导致解答策略开放,所得结论开放,故此题是典型的设计方案综合开放题。因题中给出两种不同质量分数的氯化钠以及足量的氯化钠固体和蒸馏水。所以,配制0.9%的氯化钠溶液的方案有许多种。现举几种供同学们参考。

方案一:选用部分1.5%的NaCl溶液和部分0.5%的NaCl溶液配制。

设需1.5%的NaCl溶液质量为x,则需0.5%的NaCl溶液质量为(1000g — x)

x·1.5% + (1000g — x)·0.5% = 1000g×0.9%

解得 x = 400g 故知需0.5%的NaCl溶液质量为1000g — 400g = 600g。

方案二:选用NaCl固体、蒸馏水配制。

需NaCl固体质量为1000g×0.9% = 9g ,需蒸馏水质量为1000g — 9g = 991g。

方案三:选用NaCl固体、蒸馏水和全部0.5%的NaCl溶液配制。

则还需NaCl质量为:1000g×0.9% — 800g×0.5% = 5g,需蒸馏水质量为1000g — 800g — 5g = 195g。

方案四:选用氯化钠固体、蒸馏水和全部1.5%的NaCl溶液配制。

则还需NaCl质量为:1000g×0.9% — 500g×1.5% = 1.5g,需蒸馏水质量为1000g — 500g — 1.5g = 498.5g。

问题(2)配制一定质量分数溶液的步骤主要有:计算、称量(量取)、溶解。配制的氯化钠溶液中溶质的质量分数小于0.9%,原因是多方面的,解答时要从以下几方面创新思考:从计算错误角度思考;从用托盘天平称量NaCl的错误操作角度思考;从用量筒量取水的错误角度思考;从转移药品错误角度思考;从药品不纯角度思考;从配制烧杯或盛装溶液的试剂瓶是否干燥角度思考等。

问题(3)解题关键是正确书写化学方程式,找准已知量和未知量,此题的已知量是1000g0.9%的NaCl,所求量是NaNO3和AgCl质量,反应后的溶液是NaNO3溶液,然后利用溶质质量分数计算公式来计算溶液中NaNO3的质量分数。

设生成NaNO3质量为X,生成AgCl的质量为Y,则依

NaCl+AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

58.5 85 143.5

1000g×0.9% X Y

58.5:(1000g×0.9%)= 85:X = 143.5:Y

解得 X=13.1g Y= 22.1g

13.1g

则反应后溶液中溶质的质量分数为: ×100%=1.2%

1000g+100g—22.1g

答:(略)

答案:(1)见解析 (2)①计算、称量(量取)、溶解;搅拌,加快溶解 ②BCDE (3)1.2%

点拨:解题的关键是抓住溶质质量分数、溶质质量、溶剂质量、溶液质量四者之间的关系,熟练掌握配制一定溶质质量分数步骤和常见误差分析。另外,计算问题(3)反应后溶液中溶质质量分数时要注意以下两点:一是代入化学方程式计算的已知量必须是纯净的量;二是计算时应该将生成沉淀质量求出来,因为生成的沉淀并不是反应后溶液的组成部分,计算反应后溶液质量时,要将生成的沉淀扣除。

同课章节目录