湘教版(2019)必修一 2.2风成地貌 教学设计

文档属性

| 名称 | 湘教版(2019)必修一 2.2风成地貌 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 15:45:05 | ||

图片预览

文档简介

地球的表面形态

风成地貌

教材分析:

教材中介绍风力作用中的侵蚀、搬运和堆积作用,着重介绍了风蚀地貌和沙丘的形成,以此为实例,给学生介绍风力地貌是如何影响地表形态的。

课标要求:

通过野外观察或视频、图像识别3-4种地貌,并描述其景观的主要特点。

学习目标(课标解读):

1.能够通过野外观察或运用视频、图像,识别各种风成地貌并能描述其特点。(地理实践力)

2.能够辨识给定区域的地貌类型,归纳风成地貌的类型及其分布特征。(区域认知)

3.能够从地理环境各要素相互关系的角度,分析风成地貌的形成过程。(综合思维)

4.能够从人地关系的角度,分析风成地貌对人类活动的影响。(人地协调观)

教学重难点:

重点:风成地貌的类型

难点:雅丹地貌和治沙主要措施的理解。

课堂准备:

多媒体教学设施、教具、模型、视频资料等。

教学过程:

新课导入:

课件展示:本节课核心要点

风成地貌的主要分布地区;2、主要风蚀地貌类型及成因;3、主要风积地貌类型及成因;4、风沙活动的危害以及防治。

【教师】同学们,我们先来看一组风成地貌的图片

【教师】打开课本P48,我们看一下课本上关于黄土高原的活动题。

【学生】自主阅读课本上的活动内容,认真思考。进行问题的回答

【教师总结】对所作回答进行纠错和点评。黄土分为不同的种类,是由于风力携带的能力有所不同。在风力搬运的过程中,颗粒大的物质先沉积,而颗粒较小的物质后沉积,因此,如图大家看到的,自北向南依次为沙黄土、典型黄土和黏黄土。这也指示了黄土高原的沙土来源来自于北部西北地区。

【教师】同学们,咱们看下一个问题:风成地貌的含义、分类和分布地区

【学生】自主阅读课本,根据问题依次回答含义、分布以及分类。

1含义:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌统称为风成地貌。

2分类:风蚀地貌、风积地貌。

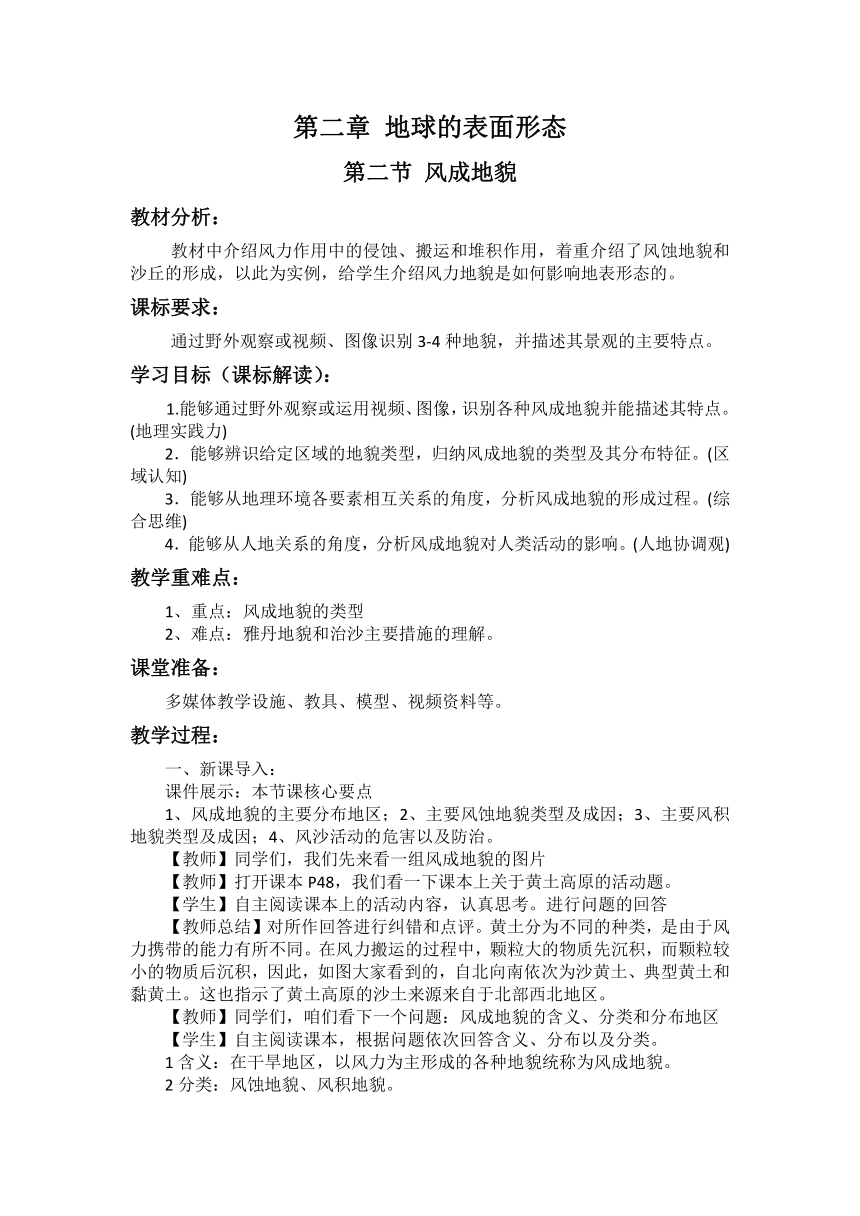

3分布:主要分布在西北地区。

【教师】提问学生在上图中指出哪些地区容易形成风成地貌并进行点评。并拓展延伸西北地区的气候类型和特点。

【学生】回答:要为温带大陆性气候,干旱,风力大

【学生】自主阅读:风力作用

风力作用(wind force action)指风对地表形态的塑造过程。分布范围很广,干旱地区、半湿润地区乃至湿润地区均有分布。干旱地区由于具有干燥多风、地表植被稀疏甚至完全裸露等自然特征,因为那里的风力作用很强,成为荒漠地貌发育的主要外营力,形成了与流水、冰川及重力等其他外营力塑造的地形全不同的风成景观(见风蚀地貌、风积地貌)。

【教师】同学们,咱们继续看下一个问题:风蚀地貌类型及成因

【学生】自主阅读:教材关于风蚀地貌的定义和分类。

1、定义:地面物质在风力作用下脱离原地,称为风蚀作用。

2、类型:吹蚀作用和磨蚀作用。

【教师】做简单概括并向大家展示几种常见的风蚀地貌。

【学生】对每种风蚀地貌要能够认识其名称和描述其特点并能够简单解释它的成因。

1、风蚀蘑菇:突起的孤立岩石,尤其是裂隙比较发育的不太坚实的岩石,

遭受风蚀后呈现出上部宽大、下部狭小的蘑菇状形态。

风蚀柱:垂直裂隙发育的岩石或土体,在长期的风蚀作用下,形成形态各异的石柱或土柱。

风蚀壁龛:陡峭的岩壁遭受风蚀后,岩壁表面形成大小不等、形状各异的凹坑,呈现出蜂窝状形态。

风蚀残丘: 风蚀残丘是风蚀谷经长期风蚀,不断扩展,使风蚀谷之间的地面不断缩小而成为的岛状高地或孤立小丘。

风蚀沟槽:风蚀垄槽在干旱地区,干涸的湖底常因干缩而裂隙发育,风沿着裂隙不断吹蚀,形成垄槽地形,维吾尔语谓之“雅丹”。其沟槽较宽,城脊呈鳍形,沟深可达十余米,长条状延伸数十米到数百米不等。风蚀垄槽以新疆罗布泊西北楼兰附近最为典型。近来研究表明,暂时性流水冲蚀,也是这种地貌形成的原因之一。

风蚀地貌——雅丹地貌:“雅丹”来自维吾尔语“雅尔当”,原意为“陡壁的小丘”,现在泛指干旱地区的一种风蚀地貌。在干旱地区,由土状堆积物所组成的地面,经风化、流水冲刷和风蚀等作用,形成了相间排列的风蚀柱、风蚀残丘和风蚀沟槽的地貌组合。雅丹地貌最初命名于我国新疆罗布泊地区。有些雅丹地貌外观如同古城堡,俗称“魔鬼城”。在世界其他干旱地区,也有类似的地貌分布。

【教师】以上每种风蚀地貌都带着学生认识,并对学生进行提问,能够让学生认识各种风蚀地貌的类型和描述其特征。

在解释雅丹地貌的时候联系超链接关于“雅丹地貌”的视频,让学生通过文字材料和视频资料加深对“雅丹地貌”的理解。

【教师】教材P50活动1:

柴达木盆地位于青藏高原,深处内陆腹地,在阿尔金山脉、祁连山脉和昆仑山脉之间。柴达木盆地属高山高原气候,大陆性特征明显,以干旱为主要特点,年降水量在 200 毫米以下。区内大风日数多,尤其是春季大风更为频繁。在盆地与昆仑山脉的过渡地带,源自昆仑山脉的河流和洪水将碎屑物挟带至山前堆积下来,形成冲积扇和洪积扇,大风再将冲积扇和洪积扇表面的细颗粒物吹走,留下粗大的砾石覆盖着地面,形成戈壁。

【学生】分组讨论:1. 议一议,柴达木盆地边缘为何多戈壁?2. 根据柴达木盆地的自然环境特征,推测盆地中还可能出现的风蚀地貌。

【教师】纠正学生的回答并展示正确答案。

①盆地边缘的雪山,积雪融化后河水带来的碎屑物在盆地边缘堆积;②

该区域气候干旱,多大风天气,风侵蚀地表带走细颗粒物质,留下粗大砾石覆盖地面后形成戈壁滩。

风蚀洼地、雅丹地貌等。

【教师】同学们,咱们继续看第三个问题:风积地貌类型及成因

【教师】课件展示:风中挟带的沙粒,在风速降低时沉降在地面所形成的各种地表形态,就是风积地貌。风积地貌主要以各种形式的沙丘呈现。新月形沙丘是其中的基本形态,因平面形态如一弯新月而得名。

【学生】阅读:新月形沙丘(barchan dune)是流动沙丘中最基本的形态。

【教师】图片展示各种新月沙丘的图片,让学生进一步对新月沙丘有一个明确、清晰地认识。

【教师】学生活动2:观察新月沙丘模型

准备自制的新月沙丘模型,让学生们观看,这两个新月沙丘模型的区别在于弧度的大小不同,通过自制的新月沙丘模型让学生对其有一个立体的认识,更容易理解其代表的地理含义。

【学生】重点理解:新月沙丘知识的两方面的含义:风向和风速。

新月形沙丘迎风坡坡形微凸而平缓,背风坡坡形下凹、坡度较陡;两侧有近似对称的两个尖角,称为新月形沙丘的两翼,两翼延伸方向指向下风向。在野外,可以找出沙丘缓坡,判断当地的盛行风向。沙丘的平面形如新月,丘体两侧有顺风向延伸的两个翼,两翼开展的程度取决于当地主导风的强弱,主导风风速愈强,交角角度愈小。

【学生】观察下图,判断风向。

【教师】纠错和总结,让学生切实理解新月沙丘所蕴含的地理知识:风向、风速和缓坡陡坡的区别。

【教师】同学们,咱们继续学习第四个问题:风沙活动的危害以及防治

【学生】自主阅读课本上关于风沙的危害和防治措施:

风沙在运动过程中,往往破坏建筑物,降低土壤肥力,掩埋房屋、农田、道路等,使当地人民正常的生产生活受到影响,严重时还会造成生命财产的损失。

通过设置障蔽或植树种草来增大地面的粗糙度,以降低风速,削弱风沙的破坏作用,从而达到阻沙和固沙的目的。可采取草方格、石方格、高立式沙障、防护林带等措施。

【教师】点拨:理解治沙措施的具体含义:

草方格沙障:观看视频,通过视频加深理解,草方格主要是固沙作用。

石方格:在不适合生物生长的地方固沙的一种措施。

高立式沙障:道路两旁,拦风拦沙的一种工程措施。主要削弱风力,拦截流沙。

【教师】知识延伸:固沙植物的认识。通过观察幻灯片关于几种治沙植物的图片,让学生有一个更形象的认识。

【学生】教材P53活动3:自主讨论,小组派代表回答。

【教师】点拨并展示正确答案:

1、说出风沙对青藏铁路的危害。

侵蚀路基,掩埋铁道线路;影响列车安全运营。

2、议一议,石方格和高立式沙障各主要起什么作用?

石方格:加大地面粗糙度,削减近地面风力,减少输沙量;

高立式沙障:有效阻止地表流沙,减少风沙影响的空间范围;

知识小结:

课堂练习:

练习题都比较基础,带领学生快速认识和解决问题。详见课件。

课后作业:

1、复习本节知识点,整理笔记;

2、利用假期时间,走到野外,通过拍照等方式记录家乡有哪些风成地貌。

教学反思:

课标对本节的要求是能够认识几种风成地貌和描述相关地貌的主要特点,因此在教学过程中应注意更多地让学生看图片、模型和相关的视频资料,对相关地貌形成清晰准确的认识。达到能够认识地貌的课标要求,最终形成科学的人地协调观,达到地理核心素养的教育理念。

本节课的长处在于知识点设计的比较全面,有利于学生形成更加全面准确地认识,便于加强学生的区域认知,培养其综合思维。短处在于内容较多,又不详细的地方需要在课下对学生进行再讲解,以及增加相应的练习量。

风成地貌

教材分析:

教材中介绍风力作用中的侵蚀、搬运和堆积作用,着重介绍了风蚀地貌和沙丘的形成,以此为实例,给学生介绍风力地貌是如何影响地表形态的。

课标要求:

通过野外观察或视频、图像识别3-4种地貌,并描述其景观的主要特点。

学习目标(课标解读):

1.能够通过野外观察或运用视频、图像,识别各种风成地貌并能描述其特点。(地理实践力)

2.能够辨识给定区域的地貌类型,归纳风成地貌的类型及其分布特征。(区域认知)

3.能够从地理环境各要素相互关系的角度,分析风成地貌的形成过程。(综合思维)

4.能够从人地关系的角度,分析风成地貌对人类活动的影响。(人地协调观)

教学重难点:

重点:风成地貌的类型

难点:雅丹地貌和治沙主要措施的理解。

课堂准备:

多媒体教学设施、教具、模型、视频资料等。

教学过程:

新课导入:

课件展示:本节课核心要点

风成地貌的主要分布地区;2、主要风蚀地貌类型及成因;3、主要风积地貌类型及成因;4、风沙活动的危害以及防治。

【教师】同学们,我们先来看一组风成地貌的图片

【教师】打开课本P48,我们看一下课本上关于黄土高原的活动题。

【学生】自主阅读课本上的活动内容,认真思考。进行问题的回答

【教师总结】对所作回答进行纠错和点评。黄土分为不同的种类,是由于风力携带的能力有所不同。在风力搬运的过程中,颗粒大的物质先沉积,而颗粒较小的物质后沉积,因此,如图大家看到的,自北向南依次为沙黄土、典型黄土和黏黄土。这也指示了黄土高原的沙土来源来自于北部西北地区。

【教师】同学们,咱们看下一个问题:风成地貌的含义、分类和分布地区

【学生】自主阅读课本,根据问题依次回答含义、分布以及分类。

1含义:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌统称为风成地貌。

2分类:风蚀地貌、风积地貌。

3分布:主要分布在西北地区。

【教师】提问学生在上图中指出哪些地区容易形成风成地貌并进行点评。并拓展延伸西北地区的气候类型和特点。

【学生】回答:要为温带大陆性气候,干旱,风力大

【学生】自主阅读:风力作用

风力作用(wind force action)指风对地表形态的塑造过程。分布范围很广,干旱地区、半湿润地区乃至湿润地区均有分布。干旱地区由于具有干燥多风、地表植被稀疏甚至完全裸露等自然特征,因为那里的风力作用很强,成为荒漠地貌发育的主要外营力,形成了与流水、冰川及重力等其他外营力塑造的地形全不同的风成景观(见风蚀地貌、风积地貌)。

【教师】同学们,咱们继续看下一个问题:风蚀地貌类型及成因

【学生】自主阅读:教材关于风蚀地貌的定义和分类。

1、定义:地面物质在风力作用下脱离原地,称为风蚀作用。

2、类型:吹蚀作用和磨蚀作用。

【教师】做简单概括并向大家展示几种常见的风蚀地貌。

【学生】对每种风蚀地貌要能够认识其名称和描述其特点并能够简单解释它的成因。

1、风蚀蘑菇:突起的孤立岩石,尤其是裂隙比较发育的不太坚实的岩石,

遭受风蚀后呈现出上部宽大、下部狭小的蘑菇状形态。

风蚀柱:垂直裂隙发育的岩石或土体,在长期的风蚀作用下,形成形态各异的石柱或土柱。

风蚀壁龛:陡峭的岩壁遭受风蚀后,岩壁表面形成大小不等、形状各异的凹坑,呈现出蜂窝状形态。

风蚀残丘: 风蚀残丘是风蚀谷经长期风蚀,不断扩展,使风蚀谷之间的地面不断缩小而成为的岛状高地或孤立小丘。

风蚀沟槽:风蚀垄槽在干旱地区,干涸的湖底常因干缩而裂隙发育,风沿着裂隙不断吹蚀,形成垄槽地形,维吾尔语谓之“雅丹”。其沟槽较宽,城脊呈鳍形,沟深可达十余米,长条状延伸数十米到数百米不等。风蚀垄槽以新疆罗布泊西北楼兰附近最为典型。近来研究表明,暂时性流水冲蚀,也是这种地貌形成的原因之一。

风蚀地貌——雅丹地貌:“雅丹”来自维吾尔语“雅尔当”,原意为“陡壁的小丘”,现在泛指干旱地区的一种风蚀地貌。在干旱地区,由土状堆积物所组成的地面,经风化、流水冲刷和风蚀等作用,形成了相间排列的风蚀柱、风蚀残丘和风蚀沟槽的地貌组合。雅丹地貌最初命名于我国新疆罗布泊地区。有些雅丹地貌外观如同古城堡,俗称“魔鬼城”。在世界其他干旱地区,也有类似的地貌分布。

【教师】以上每种风蚀地貌都带着学生认识,并对学生进行提问,能够让学生认识各种风蚀地貌的类型和描述其特征。

在解释雅丹地貌的时候联系超链接关于“雅丹地貌”的视频,让学生通过文字材料和视频资料加深对“雅丹地貌”的理解。

【教师】教材P50活动1:

柴达木盆地位于青藏高原,深处内陆腹地,在阿尔金山脉、祁连山脉和昆仑山脉之间。柴达木盆地属高山高原气候,大陆性特征明显,以干旱为主要特点,年降水量在 200 毫米以下。区内大风日数多,尤其是春季大风更为频繁。在盆地与昆仑山脉的过渡地带,源自昆仑山脉的河流和洪水将碎屑物挟带至山前堆积下来,形成冲积扇和洪积扇,大风再将冲积扇和洪积扇表面的细颗粒物吹走,留下粗大的砾石覆盖着地面,形成戈壁。

【学生】分组讨论:1. 议一议,柴达木盆地边缘为何多戈壁?2. 根据柴达木盆地的自然环境特征,推测盆地中还可能出现的风蚀地貌。

【教师】纠正学生的回答并展示正确答案。

①盆地边缘的雪山,积雪融化后河水带来的碎屑物在盆地边缘堆积;②

该区域气候干旱,多大风天气,风侵蚀地表带走细颗粒物质,留下粗大砾石覆盖地面后形成戈壁滩。

风蚀洼地、雅丹地貌等。

【教师】同学们,咱们继续看第三个问题:风积地貌类型及成因

【教师】课件展示:风中挟带的沙粒,在风速降低时沉降在地面所形成的各种地表形态,就是风积地貌。风积地貌主要以各种形式的沙丘呈现。新月形沙丘是其中的基本形态,因平面形态如一弯新月而得名。

【学生】阅读:新月形沙丘(barchan dune)是流动沙丘中最基本的形态。

【教师】图片展示各种新月沙丘的图片,让学生进一步对新月沙丘有一个明确、清晰地认识。

【教师】学生活动2:观察新月沙丘模型

准备自制的新月沙丘模型,让学生们观看,这两个新月沙丘模型的区别在于弧度的大小不同,通过自制的新月沙丘模型让学生对其有一个立体的认识,更容易理解其代表的地理含义。

【学生】重点理解:新月沙丘知识的两方面的含义:风向和风速。

新月形沙丘迎风坡坡形微凸而平缓,背风坡坡形下凹、坡度较陡;两侧有近似对称的两个尖角,称为新月形沙丘的两翼,两翼延伸方向指向下风向。在野外,可以找出沙丘缓坡,判断当地的盛行风向。沙丘的平面形如新月,丘体两侧有顺风向延伸的两个翼,两翼开展的程度取决于当地主导风的强弱,主导风风速愈强,交角角度愈小。

【学生】观察下图,判断风向。

【教师】纠错和总结,让学生切实理解新月沙丘所蕴含的地理知识:风向、风速和缓坡陡坡的区别。

【教师】同学们,咱们继续学习第四个问题:风沙活动的危害以及防治

【学生】自主阅读课本上关于风沙的危害和防治措施:

风沙在运动过程中,往往破坏建筑物,降低土壤肥力,掩埋房屋、农田、道路等,使当地人民正常的生产生活受到影响,严重时还会造成生命财产的损失。

通过设置障蔽或植树种草来增大地面的粗糙度,以降低风速,削弱风沙的破坏作用,从而达到阻沙和固沙的目的。可采取草方格、石方格、高立式沙障、防护林带等措施。

【教师】点拨:理解治沙措施的具体含义:

草方格沙障:观看视频,通过视频加深理解,草方格主要是固沙作用。

石方格:在不适合生物生长的地方固沙的一种措施。

高立式沙障:道路两旁,拦风拦沙的一种工程措施。主要削弱风力,拦截流沙。

【教师】知识延伸:固沙植物的认识。通过观察幻灯片关于几种治沙植物的图片,让学生有一个更形象的认识。

【学生】教材P53活动3:自主讨论,小组派代表回答。

【教师】点拨并展示正确答案:

1、说出风沙对青藏铁路的危害。

侵蚀路基,掩埋铁道线路;影响列车安全运营。

2、议一议,石方格和高立式沙障各主要起什么作用?

石方格:加大地面粗糙度,削减近地面风力,减少输沙量;

高立式沙障:有效阻止地表流沙,减少风沙影响的空间范围;

知识小结:

课堂练习:

练习题都比较基础,带领学生快速认识和解决问题。详见课件。

课后作业:

1、复习本节知识点,整理笔记;

2、利用假期时间,走到野外,通过拍照等方式记录家乡有哪些风成地貌。

教学反思:

课标对本节的要求是能够认识几种风成地貌和描述相关地貌的主要特点,因此在教学过程中应注意更多地让学生看图片、模型和相关的视频资料,对相关地貌形成清晰准确的认识。达到能够认识地貌的课标要求,最终形成科学的人地协调观,达到地理核心素养的教育理念。

本节课的长处在于知识点设计的比较全面,有利于学生形成更加全面准确地认识,便于加强学生的区域认知,培养其综合思维。短处在于内容较多,又不详细的地方需要在课下对学生进行再讲解,以及增加相应的练习量。