2021—2022学年部编版(五四学制)语文六年级上册第1课《草原》同步练习题 (Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版(五四学制)语文六年级上册第1课《草原》同步练习题 (Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 48.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

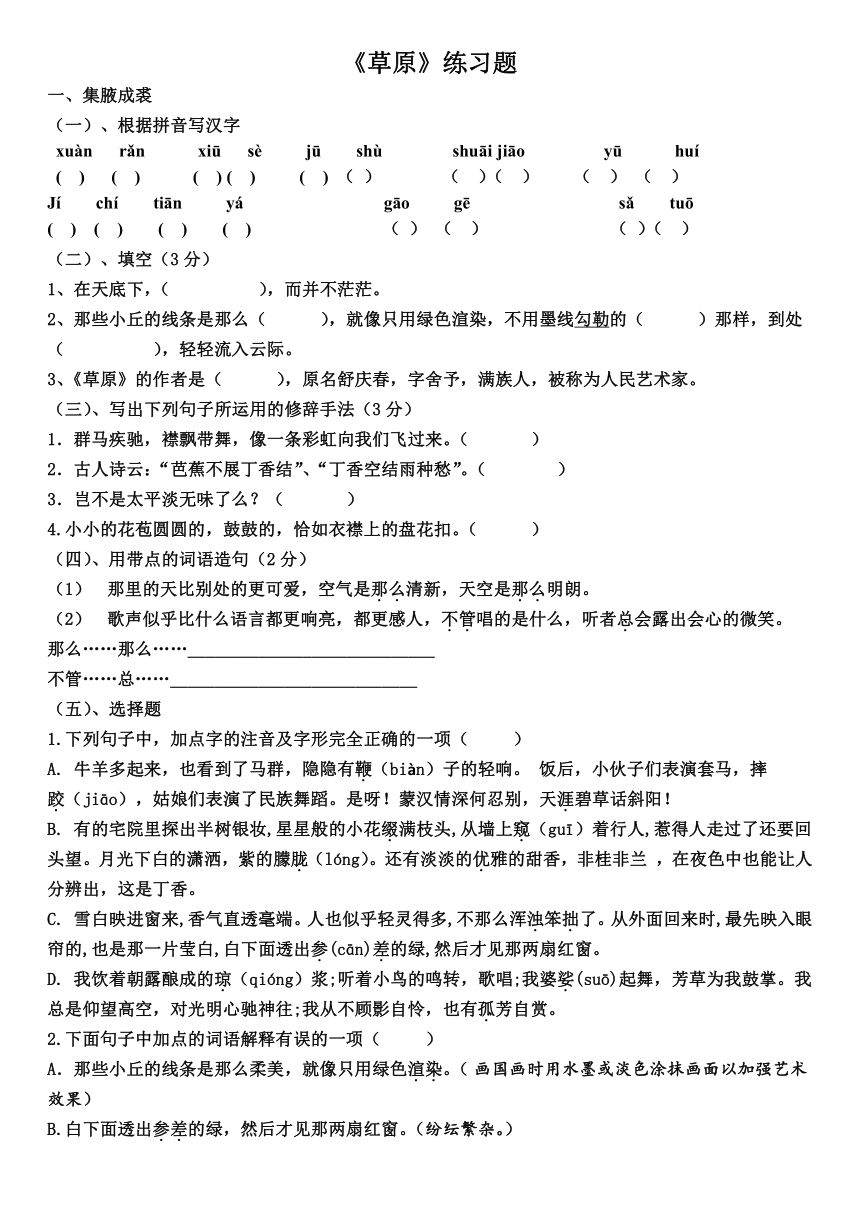

《草原》练习题

一、集腋成裘

(一)、根据拼音写汉字

xuàn rǎn xiū sè jū shù shuāi jiāo yū huí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

Jí chí tiān yá gāo gē sǎ tuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

(二)、填空(3分)

1、在天底下,( ),而并不茫茫。

2、那些小丘的线条是那么( ),就像只用绿色_??????_,不用墨线_??????_的( )那样,到处( ),轻轻流入云际。

3、《草原》的作者是( ),原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

(三)、写出下列句子所运用的修辞手法(3分)

1.群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

2.古人诗云:“芭蕉不展丁香结”、“丁香空结雨种愁”。( )

3.岂不是太平淡无味了么?( )

4.小小的花苞圆圆的,鼓鼓的,恰如衣襟上的盘花扣。( )

(四)、用带点的词语造句(2分)

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清新,天空是那么明朗。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

那么……那么……____________________________

不管……总……____________________________

(五)、选择题

1.下列句子中,加点字的注音及字形完全正确的一项( )

A. 牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭(biàn)子的轻响。 饭后,小伙子们表演套马,摔

跤(jiāo),姑娘们表演了民族舞蹈。是呀!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

B. 有的宅院里探出半树银妆,星星般的小花缀满枝头,从墙上窥(guī)着行人,惹得人走过了还要回头望。月光下白的潇洒,紫的朦胧(lóng)。还有淡淡的优雅的甜香,非桂非兰 ,在夜色中也能让人分辨出,这是丁香。

C. 雪白映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。从外面回来时,最先映入眼帘的,也是那一片莹白,白下面透出参(cān)差的绿,然后才见那两扇红窗。

D. 我饮着朝露酿成的琼(qióng)浆;听着小鸟的鸣转,歌唱;我婆娑(suō)起舞,芳草为我鼓掌。我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也有孤芳自赏。

2.下面句子中加点的词语解释有误的一项( )

A.那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色_??????_。(?画国画时用水墨或淡色涂抹画面以加强艺术效果)

B.白下面透出参差的绿,然后才见那两扇红窗。(纷纭繁杂。)

C.我是星星,从苍穹坠落在绿茵中。(天空)

D.我婆娑起舞,芳草为我鼓掌。(盘旋舞动的样子。)

3.下列句子中成语使用不当的一项( )

A.这次,我看到了草原。在天底下,草原一碧千里,而并不茫茫。

B.天气闷热,人仿佛待在一个硕大无朋的蒸笼中,怎么也睡不着。

C.她穿着时髦的服装,对着镜子顾影自怜好不惬意。

D.某些艺术影片不注重主旋律也排斥商业化,成了孤芳自赏、脱离大众的一己悲欢。

4.下列句子没有病句的一项( )

A.我买了钢笔、尺子、橡皮和文具就急忙赶回家去。

B.虽然你学习再好,也没有骄傲的理由。

C.玛莎穿着一件蓝色的风衣,戴着一顶黄色的帽子。

D.今晚天空月圆如镜,繁星满天,多美的夜景啊!

5.下列句子标点符号有误的一项( )

A.它走着,走着,一路上遇到不少同伴,它们互相打着招呼。

B.我看得出草虫的村落里哪里是街道,哪是小巷?

C.我的目光顺着僻静的小路探索,我看到“村民们”的劳动生活了。

D.是什么力量使它们这么勤勉地奔忙呢?

二、含英咀华

(一)读《草原》第一段,回答下面的问题。

1.对文中划线句子“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”理解错误的一项( )

A.整段文字都围绕这句话进行具体地描写。

B.这句话高度概括了本段文字写景的中心内容。

C.这句话是说整个草原全是望不到边的碧绿的青草,概括出草原辽阔、碧绿的特点。

D.这句话写草原极目远望,一派青绿色,同时又无边无际、迷迷蒙蒙。

2.本段文字没有使用的修辞手法是( )

A.比喻 B.拟人 C.对偶 D.排比

3.对本段景物描写的手法分析有误的一项( )

A.本段文字采用虚实结合,既有对草原景色的描绘,又有作者感受的抒发。

B.本段写草原景色,基本采取远望和整体感知的笔法来描述的。

C.本段从天空写到地面,从小丘写到羊群,再到骏马和大牛,是从局部到整体。

D.本段写骏马和大牛,采用拟人的修辞手法,构成情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

4.下列关于草的诗句,与本文所写情景不一致的一项( )

A.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 B.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

C草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 D.春阴垂野草青青,时有幽花一树明。

他山之石

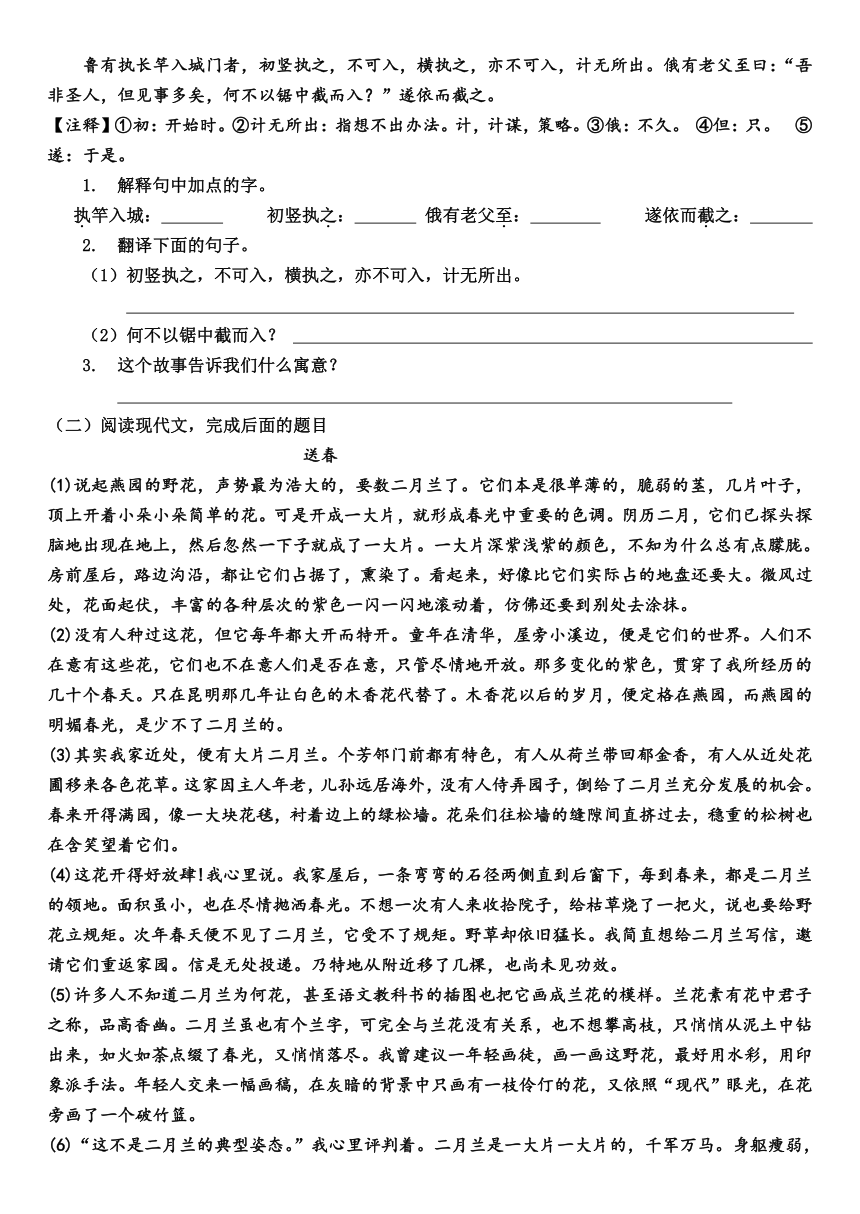

阅读文言文,完成后面的题目

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老父至曰:“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①初:开始时。②计无所出:指想不出办法。计,计谋,策略。③俄:不久。 ④但:只。 ⑤遂:于是。

解释句中加点的字。

执竿入城: 初竖执之: 俄有老父至: 遂依而截之:

翻译下面的句子。

初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。

何不以锯中截而入?

这个故事告诉我们什么寓意?

阅读现代文,完成后面的题目

送春

(1)说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。它们本是很单薄的,脆弱的茎,几片叶子,顶上开着小朵小朵简单的花。可是开成一大片,就形成春光中重要的色调。阴历二月,它们已探头探脑地出现在地上,然后忽然一下子就成了一大片。一大片深紫浅紫的颜色,不知为什么总有点朦胧。房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了。看起来,好像比它们实际占的地盘还要大。微风过处,花面起伏,丰富的各种层次的紫色一闪一闪地滚动着,仿佛还要到别处去涂抹。

(2)没有人种过这花,但它每年都大开而特开。童年在清华,屋旁小溪边,便是它们的世界。人们不在意有这些花,它们也不在意人们是否在意,只管尽情地开放。那多变化的紫色,贯穿了我所经历的几十个春天。只在昆明那几年让白色的木香花代替了。木香花以后的岁月,便定格在燕园,而燕园的明媚春光,是少不了二月兰的。

(3)其实我家近处,便有大片二月兰。个芳邻门前都有特色,有人从荷兰带回郁金香,有人从近处花圃移来各色花草。这家因主人年老,儿孙远居海外,没有人侍弄园子,倒给了二月兰充分发展的机会。春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。

(4)这花开得好放肆!我心里说。我家屋后,一条弯弯的石径两侧直到后窗下,每到春来,都是二月兰的领地。面积虽小,也在尽情抛洒春光。不想一次有人来收拾院子,给枯草烧了一把火,说也要给野花立规矩。次年春天便不见了二月兰,它受不了规矩。野草却依旧猛长。我简直想给二月兰写信,邀请它们重返家园。信是无处投递。乃特地从附近移了几棵,也尚未见功效。

(5)许多人不知道二月兰为何花,甚至语文教科书的插图也把它画成兰花的模样。兰花素有花中君子之称,品高香幽。二月兰虽也有个兰字,可完全与兰花没有关系,也不想攀高枝,只悄悄从泥土中钻出来,如火如荼点缀了春光,又悄悄落尽。我曾建议一年轻画徒,画一画这野花,最好用水彩,用印象派手法。年轻人交来一幅画稿,在灰暗的背景中只画有一枝伶仃的花,又依照“现代”眼光,在花旁画了一个破竹篮。

(6)“这不是二月兰的典型姿态。”我心里评判着。二月兰是一大片一大片的,千军万马。身躯瘦弱,地位卑下,却高扬着活力,看了让人透不过气来。而且它们不只开得隆重茂盛,尽情尽性,还有持久的精神。这是今春才悟到的。

(7)因为病,因为懒,常几日不出门。整个春天花开花谢,来去匆匆,有的便不得见。却总见二月兰不动声色地开在那里,似乎随时在等候,问一句“你好些吗?”

(8)又是一次小病后,在园中行走。忽觉绿色满眼,已为遮蔽炎热作准备。走到二月兰的领地时,不见花朵,只剩下绿色直连到松墙。好像原有的一大张绚烂的色彩画,现在掀过去了,卷起来了,放在什么地方,以待来年。

(9)我知道,春归去了。

(10)在领地边徘徊了一会儿,忽然意识到二月兰的忠心和执著。从春如十三女儿学绣时,它便开花,直到雨僝风僽,春深春老。它迎春来,伴春在,送春去。古诗云“开到荼靡花事了”,我是总不知荼靡是个什么样儿,却亲见二月兰蓦然消失,是春归的一个征兆。

(11)迎春人人欢喜,有谁喜欢送春?忠心的、执著的二月兰没有推托这个任务。

1.文章一开头便写道:“说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。”为什么说“声势最为浩大”?这在表达上有什么好处?

2.第四段开头“这花开得好放肆”一句中,“放肆” 这个词的本意是什么?在这里指什么而言?表达出作者怎样的感情?

3.“春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。”请分析这一句话的表达特色。

答案

一、集腋成裘

(一)、根据拼音写汉字

xuàn rǎn xiū sè jū shù shuāi jiāo yū huí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

Jí chí tiān yá gāo gē sǎ tuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

(二)、填空(3分)

1、在天底下,( ),而并不茫茫。

2、那些小丘的线条是那么( ),就像只用绿色_??????_,不用墨线_??????_的( )那样,到处( ),轻轻流入云际。

3、《草原》的作者是( ),原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

4、《 》是作家宗璞的一篇散文,作者以丁香结象征( )。

(三)、写出下列句子所运用的修辞手法(3分)

1.群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

2.古人诗云:“芭蕉不展丁香结”、“丁香空结雨种愁”。( )

3.岂不是太平淡无味了么?( )

4.小小的花苞圆圆的,鼓鼓的,恰如衣襟上的盘花扣。( )

(四)、用带点的词语造句(2分)

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清新,天空是那么明朗。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

那么……那么……____________________________

不管……总……____________________________

(五)、选择题

1.下列句子中,加点字的注音及字形完全正确的一项( D )

A. 牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭(biàn)子的轻响。 饭后,小伙子们表演套马,摔

跤(jiāo),姑娘们表演了民族舞蹈。是呀!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

B. 有的宅院里探出半树银妆,星星般的小花缀满枝头,从墙上窥(guī)着行人,惹得人走过了还要回头望。月光下白的潇洒,紫的朦胧(lóng)。还有淡淡的优雅的甜香,非桂非兰 ,在夜色中也能让人分辨出,这是丁香。

C. 雪白映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。从外面回来时,最先映入眼帘的,也是那一片莹白,白下面透出参(cān)差的绿,然后才见那两扇红窗。

D. 我饮着朝露酿成的琼(qióng)浆;听着小鸟的鸣转,歌唱;我婆娑(suō)起舞,芳草为我鼓掌。我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也有孤芳自赏。

2.下面句子中加点的词语解释有误的一项( B )

A.那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色_??????_。(?画国画时用水墨或淡色涂抹画面以加强艺术效果)

B.白下面透出参差的绿,然后才见那两扇红窗。(纷纭繁杂。)

C.我是星星,从苍穹坠落在绿茵中。(天空)

D.我婆娑起舞,芳草为我鼓掌。(盘旋舞动的样子。)

3.下列句子中成语使用不当的一项( C )

A.这次,我看到了草原。在天底下,草原一碧千里,而并不茫茫。

B.天气闷热,人仿佛待在一个硕大无朋的蒸笼中,怎么也睡不着。

C.她穿着时髦的服装,对着镜子顾影自怜好不惬意。

D.某些艺术影片不注重主旋律也排斥商业化,成了孤芳自赏、脱离大众的一己悲欢。

4.下列句子没有病句的一项( C )

A.我买了钢笔、尺子、橡皮和文具就急忙赶回家去。

B.虽然你学习再好,也没有骄傲的理由。

C.玛莎穿着一件蓝色的风衣,戴着一顶黄色的帽子。

D.今晚天空月圆如镜,繁星满天,多美的夜景啊!

5.下列句子标点符号有误的一项( B )

A.它走着,走着,一路上遇到不少同伴,它们互相打着招呼。

B.我看得出草虫的村落里哪里是街道,哪是小巷?

C.我的目光顺着僻静的小路探索,我看到“村民们”的劳动生活了。

D.是什么力量使它们这么勤勉地奔忙呢?

(一)读《草原》第一段,回答下面的问题。

1.对文中划线句子“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”理解错误的一项( D )

A.整段文字都围绕这句话进行具体地描写。

B.这句话高度概括了本段文字写景的中心内容。

C.这句话是说整个草原全是望不到边的碧绿的青草,概括出草原辽阔、碧绿的特点。

D.这句话写草原极目远望,一派青绿色,同时又无边无际、迷迷蒙蒙。

2.本段文字没有使用的修辞手法是( D )

A.比喻 B.拟人 C.对偶 D.排比

3.对本段景物描写的手法分析有误的一项( C )

A.本段文字采用虚实结合,既有对草原景色的描绘,又有作者感受的抒发。

B.本段写草原景色,基本采取远望和整体感知的笔法来描述的。

C.本段从天空写到地面,从小丘写到羊群,再到骏马和大牛,是从局部到整体。

D.本段写骏马和大牛,采用拟人的修辞手法,构成情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

4.下列关于草的诗句,与本文所写情景不一致的一项( B )

A.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 B.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

C草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 D.春阴垂野草青青,时有幽花一树明。

他山之石

阅读文言文,完成后面的题目

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老父至曰:“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①初:开始时。②计无所出:指想不出办法。计,计谋,策略。③俄:不久。 ④但:只。 ⑤遂:于是。

解释句中加点的字。

执竿入城: 初竖执之: 俄有老父至: 遂依而截之:

翻译下面的句子。

初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。

何不以锯中截而入?

这个故事告诉我们什么寓意?

阅读现代文,完成后面的题目

送春

(1)说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。它们本是很单薄的,脆弱的茎,几片叶子,顶上开着小朵小朵简单的花。可是开成一大片,就形成春光中重要的色调。阴历二月,它们已探头探脑地出现在地上,然后忽然一下子就成了一大片。一大片深紫浅紫的颜色,不知为什么总有点朦胧。房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了。看起来,好像比它们实际占的地盘还要大。微风过处,花面起伏,丰富的各种层次的紫色一闪一闪地滚动着,仿佛还要到别处去涂抹。

(2)没有人种过这花,但它每年都大开而特开。童年在清华,屋旁小溪边,便是它们的世界。人们不在意有这些花,它们也不在意人们是否在意,只管尽情地开放。那多变化的紫色,贯穿了我所经历的几十个春天。只在昆明那几年让白色的木香花代替了。木香花以后的岁月,便定格在燕园,而燕园的明媚春光,是少不了二月兰的。

(3)其实我家近处,便有大片二月兰。个芳邻门前都有特色,有人从荷兰带回郁金香,有人从近处花圃移来各色花草。这家因主人年老,儿孙远居海外,没有人侍弄园子,倒给了二月兰充分发展的机会。春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。

(4)这花开得好放肆!我心里说。我家屋后,一条弯弯的石径两侧直到后窗下,每到春来,都是二月兰的领地。面积虽小,也在尽情抛洒春光。不想一次有人来收拾院子,给枯草烧了一把火,说也要给野花立规矩。次年春天便不见了二月兰,它受不了规矩。野草却依旧猛长。我简直想给二月兰写信,邀请它们重返家园。信是无处投递。乃特地从附近移了几棵,也尚未见功效。

(5)许多人不知道二月兰为何花,甚至语文教科书的插图也把它画成兰花的模样。兰花素有花中君子之称,品高香幽。二月兰虽也有个兰字,可完全与兰花没有关系,也不想攀高枝,只悄悄从泥土中钻出来,如火如荼点缀了春光,又悄悄落尽。我曾建议一年轻画徒,画一画这野花,最好用水彩,用印象派手法。年轻人交来一幅画稿,在灰暗的背景中只画有一枝伶仃的花,又依照“现代”眼光,在花旁画了一个破竹篮。

(6)“这不是二月兰的典型姿态。”我心里评判着。二月兰是一大片一大片的,千军万马。身躯瘦弱,地位卑下,却高扬着活力,看了让人透不过气来。而且它们不只开得隆重茂盛,尽情尽性,还有持久的精神。这是今春才悟到的。

(7)因为病,因为懒,常几日不出门。整个春天花开花谢,来去匆匆,有的便不得见。却总见二月兰不动声色

地开在那里,似乎随时在等候,问一句“你好些吗?”

(8)又是一次小病后,在园中行走。忽觉绿色满眼,已为遮蔽炎热作准备。走到二月兰的领地时,不见花朵,

只剩下绿色直连到松墙。好像原有的一大张绚烂的色彩画,现在掀过去了,卷起来了,放在什么地方,以待来年。

(9)我知道,春归去了。

(10)在领地边徘徊了一会儿,忽然意识到二月兰的忠心和执著。从春如十三女儿学绣时,它便开花,直到雨僝风僽,春深春老。它迎春来,伴春在,送春去。古诗云“开到荼靡花事了”,我是总不知荼靡是个什么样儿,却亲见二月兰蓦然消失,是春归的一个征兆。

(11)迎春人人欢喜,有谁喜欢送春?忠心的、执著的二月兰没有推托这个任务。

1.文章一开头便写道:“说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。”为什么说“声势最为浩大”?这在表达上有什么好处?

二月兰“忽然一下子就成了一大片”,“房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了”;展现了二月兰开花的动感和不可阻挡的力量。

2.第四段开头“这花开得好放肆”一句中,“放肆” 这个词的本意是什么?在这里指什么而言?表达出作者怎样的感情?

本义是轻率、毫无顾忌,含有贬义。这里指二月兰开花开得多,开得热闹,开得自由自在。表达出作者欣赏和赞美的感情。

3.“春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。”请分析这一句话的表达特色。

(1)运用比喻、拟人、衬托等修辞手法,形象生动地表现了二月兰开得美丽,开得“放肆”,使人印象深刻;(2)从动静两个角度进行描写,富有情趣。

一、集腋成裘

(一)、根据拼音写汉字

xuàn rǎn xiū sè jū shù shuāi jiāo yū huí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

Jí chí tiān yá gāo gē sǎ tuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

(二)、填空(3分)

1、在天底下,( ),而并不茫茫。

2、那些小丘的线条是那么( ),就像只用绿色_??????_,不用墨线_??????_的( )那样,到处( ),轻轻流入云际。

3、《草原》的作者是( ),原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

(三)、写出下列句子所运用的修辞手法(3分)

1.群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

2.古人诗云:“芭蕉不展丁香结”、“丁香空结雨种愁”。( )

3.岂不是太平淡无味了么?( )

4.小小的花苞圆圆的,鼓鼓的,恰如衣襟上的盘花扣。( )

(四)、用带点的词语造句(2分)

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清新,天空是那么明朗。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

那么……那么……____________________________

不管……总……____________________________

(五)、选择题

1.下列句子中,加点字的注音及字形完全正确的一项( )

A. 牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭(biàn)子的轻响。 饭后,小伙子们表演套马,摔

跤(jiāo),姑娘们表演了民族舞蹈。是呀!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

B. 有的宅院里探出半树银妆,星星般的小花缀满枝头,从墙上窥(guī)着行人,惹得人走过了还要回头望。月光下白的潇洒,紫的朦胧(lóng)。还有淡淡的优雅的甜香,非桂非兰 ,在夜色中也能让人分辨出,这是丁香。

C. 雪白映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。从外面回来时,最先映入眼帘的,也是那一片莹白,白下面透出参(cān)差的绿,然后才见那两扇红窗。

D. 我饮着朝露酿成的琼(qióng)浆;听着小鸟的鸣转,歌唱;我婆娑(suō)起舞,芳草为我鼓掌。我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也有孤芳自赏。

2.下面句子中加点的词语解释有误的一项( )

A.那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色_??????_。(?画国画时用水墨或淡色涂抹画面以加强艺术效果)

B.白下面透出参差的绿,然后才见那两扇红窗。(纷纭繁杂。)

C.我是星星,从苍穹坠落在绿茵中。(天空)

D.我婆娑起舞,芳草为我鼓掌。(盘旋舞动的样子。)

3.下列句子中成语使用不当的一项( )

A.这次,我看到了草原。在天底下,草原一碧千里,而并不茫茫。

B.天气闷热,人仿佛待在一个硕大无朋的蒸笼中,怎么也睡不着。

C.她穿着时髦的服装,对着镜子顾影自怜好不惬意。

D.某些艺术影片不注重主旋律也排斥商业化,成了孤芳自赏、脱离大众的一己悲欢。

4.下列句子没有病句的一项( )

A.我买了钢笔、尺子、橡皮和文具就急忙赶回家去。

B.虽然你学习再好,也没有骄傲的理由。

C.玛莎穿着一件蓝色的风衣,戴着一顶黄色的帽子。

D.今晚天空月圆如镜,繁星满天,多美的夜景啊!

5.下列句子标点符号有误的一项( )

A.它走着,走着,一路上遇到不少同伴,它们互相打着招呼。

B.我看得出草虫的村落里哪里是街道,哪是小巷?

C.我的目光顺着僻静的小路探索,我看到“村民们”的劳动生活了。

D.是什么力量使它们这么勤勉地奔忙呢?

二、含英咀华

(一)读《草原》第一段,回答下面的问题。

1.对文中划线句子“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”理解错误的一项( )

A.整段文字都围绕这句话进行具体地描写。

B.这句话高度概括了本段文字写景的中心内容。

C.这句话是说整个草原全是望不到边的碧绿的青草,概括出草原辽阔、碧绿的特点。

D.这句话写草原极目远望,一派青绿色,同时又无边无际、迷迷蒙蒙。

2.本段文字没有使用的修辞手法是( )

A.比喻 B.拟人 C.对偶 D.排比

3.对本段景物描写的手法分析有误的一项( )

A.本段文字采用虚实结合,既有对草原景色的描绘,又有作者感受的抒发。

B.本段写草原景色,基本采取远望和整体感知的笔法来描述的。

C.本段从天空写到地面,从小丘写到羊群,再到骏马和大牛,是从局部到整体。

D.本段写骏马和大牛,采用拟人的修辞手法,构成情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

4.下列关于草的诗句,与本文所写情景不一致的一项( )

A.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 B.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

C草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 D.春阴垂野草青青,时有幽花一树明。

他山之石

阅读文言文,完成后面的题目

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老父至曰:“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①初:开始时。②计无所出:指想不出办法。计,计谋,策略。③俄:不久。 ④但:只。 ⑤遂:于是。

解释句中加点的字。

执竿入城: 初竖执之: 俄有老父至: 遂依而截之:

翻译下面的句子。

初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。

何不以锯中截而入?

这个故事告诉我们什么寓意?

阅读现代文,完成后面的题目

送春

(1)说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。它们本是很单薄的,脆弱的茎,几片叶子,顶上开着小朵小朵简单的花。可是开成一大片,就形成春光中重要的色调。阴历二月,它们已探头探脑地出现在地上,然后忽然一下子就成了一大片。一大片深紫浅紫的颜色,不知为什么总有点朦胧。房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了。看起来,好像比它们实际占的地盘还要大。微风过处,花面起伏,丰富的各种层次的紫色一闪一闪地滚动着,仿佛还要到别处去涂抹。

(2)没有人种过这花,但它每年都大开而特开。童年在清华,屋旁小溪边,便是它们的世界。人们不在意有这些花,它们也不在意人们是否在意,只管尽情地开放。那多变化的紫色,贯穿了我所经历的几十个春天。只在昆明那几年让白色的木香花代替了。木香花以后的岁月,便定格在燕园,而燕园的明媚春光,是少不了二月兰的。

(3)其实我家近处,便有大片二月兰。个芳邻门前都有特色,有人从荷兰带回郁金香,有人从近处花圃移来各色花草。这家因主人年老,儿孙远居海外,没有人侍弄园子,倒给了二月兰充分发展的机会。春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。

(4)这花开得好放肆!我心里说。我家屋后,一条弯弯的石径两侧直到后窗下,每到春来,都是二月兰的领地。面积虽小,也在尽情抛洒春光。不想一次有人来收拾院子,给枯草烧了一把火,说也要给野花立规矩。次年春天便不见了二月兰,它受不了规矩。野草却依旧猛长。我简直想给二月兰写信,邀请它们重返家园。信是无处投递。乃特地从附近移了几棵,也尚未见功效。

(5)许多人不知道二月兰为何花,甚至语文教科书的插图也把它画成兰花的模样。兰花素有花中君子之称,品高香幽。二月兰虽也有个兰字,可完全与兰花没有关系,也不想攀高枝,只悄悄从泥土中钻出来,如火如荼点缀了春光,又悄悄落尽。我曾建议一年轻画徒,画一画这野花,最好用水彩,用印象派手法。年轻人交来一幅画稿,在灰暗的背景中只画有一枝伶仃的花,又依照“现代”眼光,在花旁画了一个破竹篮。

(6)“这不是二月兰的典型姿态。”我心里评判着。二月兰是一大片一大片的,千军万马。身躯瘦弱,地位卑下,却高扬着活力,看了让人透不过气来。而且它们不只开得隆重茂盛,尽情尽性,还有持久的精神。这是今春才悟到的。

(7)因为病,因为懒,常几日不出门。整个春天花开花谢,来去匆匆,有的便不得见。却总见二月兰不动声色地开在那里,似乎随时在等候,问一句“你好些吗?”

(8)又是一次小病后,在园中行走。忽觉绿色满眼,已为遮蔽炎热作准备。走到二月兰的领地时,不见花朵,只剩下绿色直连到松墙。好像原有的一大张绚烂的色彩画,现在掀过去了,卷起来了,放在什么地方,以待来年。

(9)我知道,春归去了。

(10)在领地边徘徊了一会儿,忽然意识到二月兰的忠心和执著。从春如十三女儿学绣时,它便开花,直到雨僝风僽,春深春老。它迎春来,伴春在,送春去。古诗云“开到荼靡花事了”,我是总不知荼靡是个什么样儿,却亲见二月兰蓦然消失,是春归的一个征兆。

(11)迎春人人欢喜,有谁喜欢送春?忠心的、执著的二月兰没有推托这个任务。

1.文章一开头便写道:“说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。”为什么说“声势最为浩大”?这在表达上有什么好处?

2.第四段开头“这花开得好放肆”一句中,“放肆” 这个词的本意是什么?在这里指什么而言?表达出作者怎样的感情?

3.“春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。”请分析这一句话的表达特色。

答案

一、集腋成裘

(一)、根据拼音写汉字

xuàn rǎn xiū sè jū shù shuāi jiāo yū huí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

Jí chí tiān yá gāo gē sǎ tuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

(二)、填空(3分)

1、在天底下,( ),而并不茫茫。

2、那些小丘的线条是那么( ),就像只用绿色_??????_,不用墨线_??????_的( )那样,到处( ),轻轻流入云际。

3、《草原》的作者是( ),原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

4、《 》是作家宗璞的一篇散文,作者以丁香结象征( )。

(三)、写出下列句子所运用的修辞手法(3分)

1.群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。( )

2.古人诗云:“芭蕉不展丁香结”、“丁香空结雨种愁”。( )

3.岂不是太平淡无味了么?( )

4.小小的花苞圆圆的,鼓鼓的,恰如衣襟上的盘花扣。( )

(四)、用带点的词语造句(2分)

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清新,天空是那么明朗。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

那么……那么……____________________________

不管……总……____________________________

(五)、选择题

1.下列句子中,加点字的注音及字形完全正确的一项( D )

A. 牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭(biàn)子的轻响。 饭后,小伙子们表演套马,摔

跤(jiāo),姑娘们表演了民族舞蹈。是呀!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

B. 有的宅院里探出半树银妆,星星般的小花缀满枝头,从墙上窥(guī)着行人,惹得人走过了还要回头望。月光下白的潇洒,紫的朦胧(lóng)。还有淡淡的优雅的甜香,非桂非兰 ,在夜色中也能让人分辨出,这是丁香。

C. 雪白映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。从外面回来时,最先映入眼帘的,也是那一片莹白,白下面透出参(cān)差的绿,然后才见那两扇红窗。

D. 我饮着朝露酿成的琼(qióng)浆;听着小鸟的鸣转,歌唱;我婆娑(suō)起舞,芳草为我鼓掌。我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也有孤芳自赏。

2.下面句子中加点的词语解释有误的一项( B )

A.那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色_??????_。(?画国画时用水墨或淡色涂抹画面以加强艺术效果)

B.白下面透出参差的绿,然后才见那两扇红窗。(纷纭繁杂。)

C.我是星星,从苍穹坠落在绿茵中。(天空)

D.我婆娑起舞,芳草为我鼓掌。(盘旋舞动的样子。)

3.下列句子中成语使用不当的一项( C )

A.这次,我看到了草原。在天底下,草原一碧千里,而并不茫茫。

B.天气闷热,人仿佛待在一个硕大无朋的蒸笼中,怎么也睡不着。

C.她穿着时髦的服装,对着镜子顾影自怜好不惬意。

D.某些艺术影片不注重主旋律也排斥商业化,成了孤芳自赏、脱离大众的一己悲欢。

4.下列句子没有病句的一项( C )

A.我买了钢笔、尺子、橡皮和文具就急忙赶回家去。

B.虽然你学习再好,也没有骄傲的理由。

C.玛莎穿着一件蓝色的风衣,戴着一顶黄色的帽子。

D.今晚天空月圆如镜,繁星满天,多美的夜景啊!

5.下列句子标点符号有误的一项( B )

A.它走着,走着,一路上遇到不少同伴,它们互相打着招呼。

B.我看得出草虫的村落里哪里是街道,哪是小巷?

C.我的目光顺着僻静的小路探索,我看到“村民们”的劳动生活了。

D.是什么力量使它们这么勤勉地奔忙呢?

(一)读《草原》第一段,回答下面的问题。

1.对文中划线句子“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”理解错误的一项( D )

A.整段文字都围绕这句话进行具体地描写。

B.这句话高度概括了本段文字写景的中心内容。

C.这句话是说整个草原全是望不到边的碧绿的青草,概括出草原辽阔、碧绿的特点。

D.这句话写草原极目远望,一派青绿色,同时又无边无际、迷迷蒙蒙。

2.本段文字没有使用的修辞手法是( D )

A.比喻 B.拟人 C.对偶 D.排比

3.对本段景物描写的手法分析有误的一项( C )

A.本段文字采用虚实结合,既有对草原景色的描绘,又有作者感受的抒发。

B.本段写草原景色,基本采取远望和整体感知的笔法来描述的。

C.本段从天空写到地面,从小丘写到羊群,再到骏马和大牛,是从局部到整体。

D.本段写骏马和大牛,采用拟人的修辞手法,构成情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

4.下列关于草的诗句,与本文所写情景不一致的一项( B )

A.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 B.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

C草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 D.春阴垂野草青青,时有幽花一树明。

他山之石

阅读文言文,完成后面的题目

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老父至曰:“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①初:开始时。②计无所出:指想不出办法。计,计谋,策略。③俄:不久。 ④但:只。 ⑤遂:于是。

解释句中加点的字。

执竿入城: 初竖执之: 俄有老父至: 遂依而截之:

翻译下面的句子。

初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。

何不以锯中截而入?

这个故事告诉我们什么寓意?

阅读现代文,完成后面的题目

送春

(1)说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。它们本是很单薄的,脆弱的茎,几片叶子,顶上开着小朵小朵简单的花。可是开成一大片,就形成春光中重要的色调。阴历二月,它们已探头探脑地出现在地上,然后忽然一下子就成了一大片。一大片深紫浅紫的颜色,不知为什么总有点朦胧。房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了。看起来,好像比它们实际占的地盘还要大。微风过处,花面起伏,丰富的各种层次的紫色一闪一闪地滚动着,仿佛还要到别处去涂抹。

(2)没有人种过这花,但它每年都大开而特开。童年在清华,屋旁小溪边,便是它们的世界。人们不在意有这些花,它们也不在意人们是否在意,只管尽情地开放。那多变化的紫色,贯穿了我所经历的几十个春天。只在昆明那几年让白色的木香花代替了。木香花以后的岁月,便定格在燕园,而燕园的明媚春光,是少不了二月兰的。

(3)其实我家近处,便有大片二月兰。个芳邻门前都有特色,有人从荷兰带回郁金香,有人从近处花圃移来各色花草。这家因主人年老,儿孙远居海外,没有人侍弄园子,倒给了二月兰充分发展的机会。春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。

(4)这花开得好放肆!我心里说。我家屋后,一条弯弯的石径两侧直到后窗下,每到春来,都是二月兰的领地。面积虽小,也在尽情抛洒春光。不想一次有人来收拾院子,给枯草烧了一把火,说也要给野花立规矩。次年春天便不见了二月兰,它受不了规矩。野草却依旧猛长。我简直想给二月兰写信,邀请它们重返家园。信是无处投递。乃特地从附近移了几棵,也尚未见功效。

(5)许多人不知道二月兰为何花,甚至语文教科书的插图也把它画成兰花的模样。兰花素有花中君子之称,品高香幽。二月兰虽也有个兰字,可完全与兰花没有关系,也不想攀高枝,只悄悄从泥土中钻出来,如火如荼点缀了春光,又悄悄落尽。我曾建议一年轻画徒,画一画这野花,最好用水彩,用印象派手法。年轻人交来一幅画稿,在灰暗的背景中只画有一枝伶仃的花,又依照“现代”眼光,在花旁画了一个破竹篮。

(6)“这不是二月兰的典型姿态。”我心里评判着。二月兰是一大片一大片的,千军万马。身躯瘦弱,地位卑下,却高扬着活力,看了让人透不过气来。而且它们不只开得隆重茂盛,尽情尽性,还有持久的精神。这是今春才悟到的。

(7)因为病,因为懒,常几日不出门。整个春天花开花谢,来去匆匆,有的便不得见。却总见二月兰不动声色

地开在那里,似乎随时在等候,问一句“你好些吗?”

(8)又是一次小病后,在园中行走。忽觉绿色满眼,已为遮蔽炎热作准备。走到二月兰的领地时,不见花朵,

只剩下绿色直连到松墙。好像原有的一大张绚烂的色彩画,现在掀过去了,卷起来了,放在什么地方,以待来年。

(9)我知道,春归去了。

(10)在领地边徘徊了一会儿,忽然意识到二月兰的忠心和执著。从春如十三女儿学绣时,它便开花,直到雨僝风僽,春深春老。它迎春来,伴春在,送春去。古诗云“开到荼靡花事了”,我是总不知荼靡是个什么样儿,却亲见二月兰蓦然消失,是春归的一个征兆。

(11)迎春人人欢喜,有谁喜欢送春?忠心的、执著的二月兰没有推托这个任务。

1.文章一开头便写道:“说起燕园的野花,声势最为浩大的,要数二月兰了。”为什么说“声势最为浩大”?这在表达上有什么好处?

二月兰“忽然一下子就成了一大片”,“房前屋后,路边沟沿,都让它们占据了,熏染了”;展现了二月兰开花的动感和不可阻挡的力量。

2.第四段开头“这花开得好放肆”一句中,“放肆” 这个词的本意是什么?在这里指什么而言?表达出作者怎样的感情?

本义是轻率、毫无顾忌,含有贬义。这里指二月兰开花开得多,开得热闹,开得自由自在。表达出作者欣赏和赞美的感情。

3.“春来开得满园,像一大块花毯,衬着边上的绿松墙。花朵们往松墙的缝隙间直挤过去,稳重的松树也在含笑望着它们。”请分析这一句话的表达特色。

(1)运用比喻、拟人、衬托等修辞手法,形象生动地表现了二月兰开得美丽,开得“放肆”,使人印象深刻;(2)从动静两个角度进行描写,富有情趣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3* 花之歌

- 4 古代诗歌三首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 写作 多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 12 古代诗歌三首

- 写作 ____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 13 桥

- 14 穷人

- 15* 在柏林

- 写作 笔尖流出的故事

- 语文园地

- 名著导读 《童年》 培养良好的阅读习惯

- 第五单元

- 16 夏天里的成长

- 17 盼

- 18* 小站

- 写作 写感受最深的人或事

- 语文园地

- 第六单元

- 19 月光曲

- 20* 京剧趣谈

- 21 伯牙鼓琴

- 22 书戴嵩画牛

- 写作 我的拿手好戏

- 语文园地

- 课外古诗词诵读

- 绝句(其二)

- 逢雪宿芙蓉山主人

- 鲁山山行

- 淮中晚泊犊头