2021-2022学年部编版语文七年级上册第4课《古代诗歌四首》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级上册第4课《古代诗歌四首》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

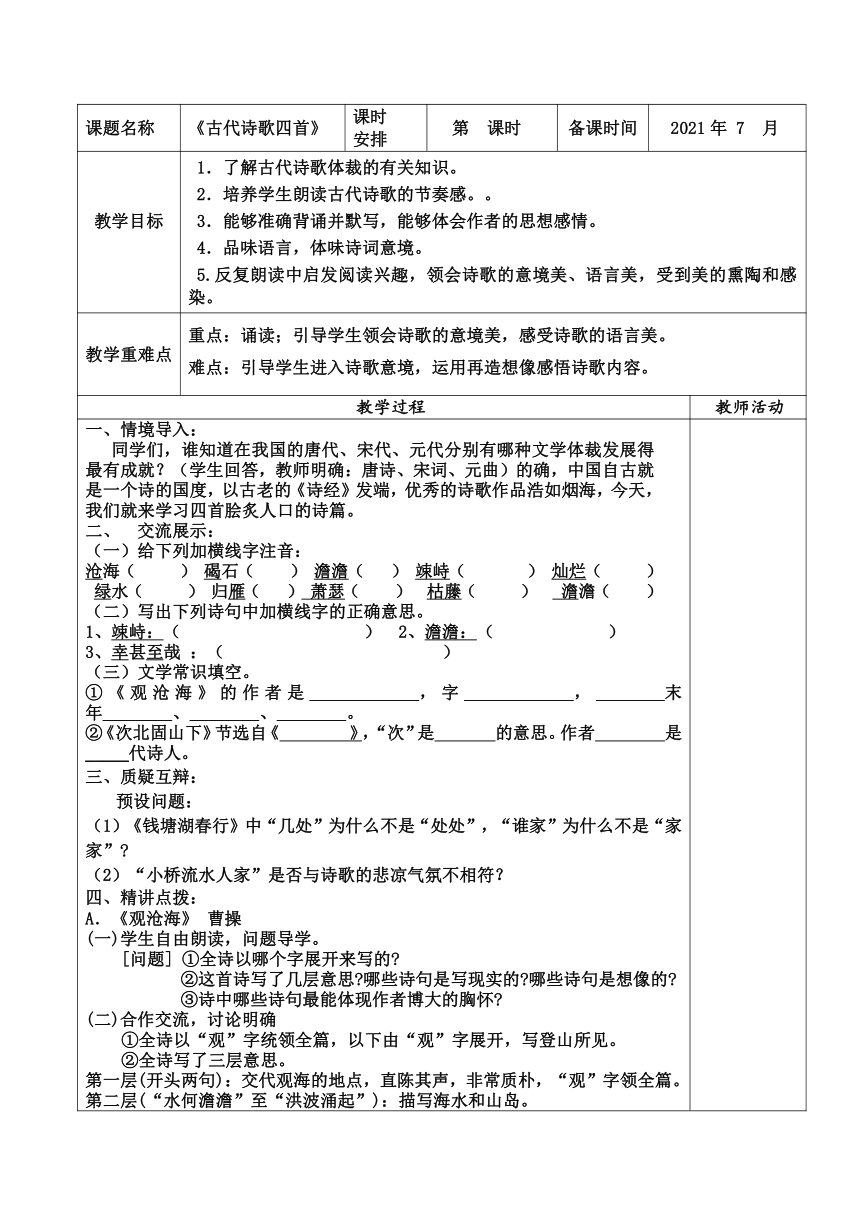

课题名称 《古代诗歌四首》 课时

安排 第 课时 备课时间 2021年 7 月

教学目标

1.了解古代诗歌体裁的有关知识。

2.培养学生朗读古代诗歌的节奏感。。

3.能够准确背诵并默写,能够体会作者的思想感情。

4.品味语言,体味诗词意境。

5.反复朗读中启发阅读兴趣,领会诗歌的意境美、语言美,受到美的熏陶和感染。

教学重难点 重点:诵读;引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。

难点:引导学生进入诗歌意境,运用再造想像感悟诗歌内容。

教学过程 教师活动

一、情境导入: 同学们,谁知道在我国的唐代、宋代、元代分别有哪种文学体裁发展得最有成就?(学生回答,教师明确:唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇。

交流展示:

(一)给下列加横线字注音:

沧海( ) 碣石( ) 澹澹( ) 竦峙( ) 灿烂( )

绿水( ) 归雁( ) 萧瑟( ) 枯藤( ) 澹澹( )

(二)写出下列诗句中加横线字的正确意思。

1、竦峙:( ) 2、澹澹:( )

3、幸甚至哉 :( )

(三)文学常识填空。

①《观沧海》的作者是 ,字 , 末年 、 、 。

②《次北固山下》节选自《 》,“次”是 的意思。作者 是 _____代诗人。

三、质疑互辩:

预设问题:

(1)《钱塘湖春行》中“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”?

(2)“小桥流水人家”是否与诗歌的悲凉气氛不相符?

精讲点拨:

A.《观沧海》 曹操

(一)学生自由朗读,问题导学。

[问题] ①全诗以哪个字展开来写的?

②这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想像的?

③诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

(二)合作交流,讨论明确

①全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

②全诗写了三层意思。

第一层(开头两句):交代观海的地点,直陈其声,非常质朴,“观”字领全篇。

第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛。

海水荡漾,山岛耸立——动静相映衬,显示了大海的辽阔和威严。

树木百草,秋风洪波——静动相配,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这一层全是写现实中的实景。

第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。是虚景,从两个“若”字可以看出。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

(三)品读赏析(学生谈诗歌基调)

“日月之行”至“若出其里”诗句,诗人将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,表现了诗人博大的胸怀。基调苍凉慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

B.《次北固山下》 王 湾

(一)导入新课

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联闻名。次,这里是停泊的意思。

(二)课文朗读,感知内容

思考下列问题: ①诗的四联各写了什么内容?四联之间有怎样的关系?

②哪些诗句直接表达了思乡之情?

(三)合作探究,讨论明确:

①首联:诗人在船上,想像船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之劳。

颔联:船上所见景色。“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”作铺垫。

颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际,即将是天亮时的情景,残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得太快了,诗人已来,少有此句。

尾联:诗人离家已久,尚不能归,见到此景,自然想到要借雁足来传递家书了。这首五言律诗四联之间,相为因果,浑然一体。

②尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

(四)品读赏析

学生自主探究想像“潮平两岸阔,风正一帆悬’’是怎样的情景。如果你身临其境,将会有怎样的感受?

C、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》李白

1.第一句写了哪些事物? ——杨花,子规的啼鸣(不是子规)。

2.写这两个事物的作用是什么?

1)点明时令:暮春时节

(2)渲染气氛:黯淡、凄楚的气氛 杨花:漂泊不定,如友人的身世;

子规啼鸣:离愁别恨,与友人分离的痛苦

(3)烘托心情:痛苦,痛惜,悲痛

3.这句景物描写中含有作者怎样的感情? ——对友人遭遇的同情,对友人离别的痛苦——景中含情,融情入景

4.写景的目的:一般诗文,写景的目的,基本上都是为了抒情,绝大多数景物描写本身,就蕴含了作者的情感。写景是为抒情铺垫(准备)。

5.第一句是写景,第二句是叙事。“闻道”表现了作者怎样的心情? ——闻道:听说。表现了作者的惊惜之情:友人已经走了,而且已走了很远,而且是受了贬谪而走。

D、《天净沙?秋思》 马致远

(一)导入新课 :七百多年来,人们说起“乡愁”,就会想到这篇作品。因为它极其出色地运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定氛围中,使主观意绪和客观环境达到了高度的统一。这是一篇抒情作品,仅用28个字,就生动地表现出一个长期漂泊他乡的游子的悲哀。

(二)朗读感知:学生自由朗读,初步感知

(三)体验反思:学生闭目,随着老师的描绘想像这幅画面,感悟内容,体会思乡之情—— 深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过缠满枯藤的老树,看到暮鸦在树梢上盘旋,昏鸦要归巢了;他走过横架在溪流上的小桥,看到“小桥流水人家”,炊烟缕缕,是一派清雅、安适的景象。这时太阳就要下山了,太阳也回家了;自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫难熬的长夜。唉,自己有家难归,令人心碎肠断,更添悲愁。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

(四)品读赏析

学生自主合作探究,明确: 作品中前三行全写景,人物未出场,但每一个景物细节都意味着他的存在——枯藤,老树,昏鸦,小桥,流水,人家,是主人公眼中的景物,景物紧紧扣着“情”;古道,是他的行经路;瘦马,是他所骑;而西风,也正吹在他身上,透着一种悲凉。仅仅28个字,一个长期漂流他乡的游子的悲哀就这样淋漓尽致地表现出来,文字不多,然而思乡之情却绵绵柔长,缠绕在读者心头。

(五)学生配乐朗读

五、拓展延伸:

天平山中 明 杨基

细雨茸茸湿楝花,南风树树熟枇杷。

徐行不记山深浅,一路莺花送到家。

六、课堂小结:

1、请你归纳诗歌主题,并尝试结合背景谈一谈你的认识。

2、一起积累更多的小诗。

七、达标检测:

板书设计

古代诗歌四首

观沧海?? 曹? 操? 东汉? 四言乐府?? 登山望海

次北固山下?王? 湾? 唐朝? 五言律诗?? 驾舟扬帆

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄?李 白唐朝 七言绝句 深切同情

天净沙·秋思??? 马致远? 元代? 元曲??? 悲秋思乡

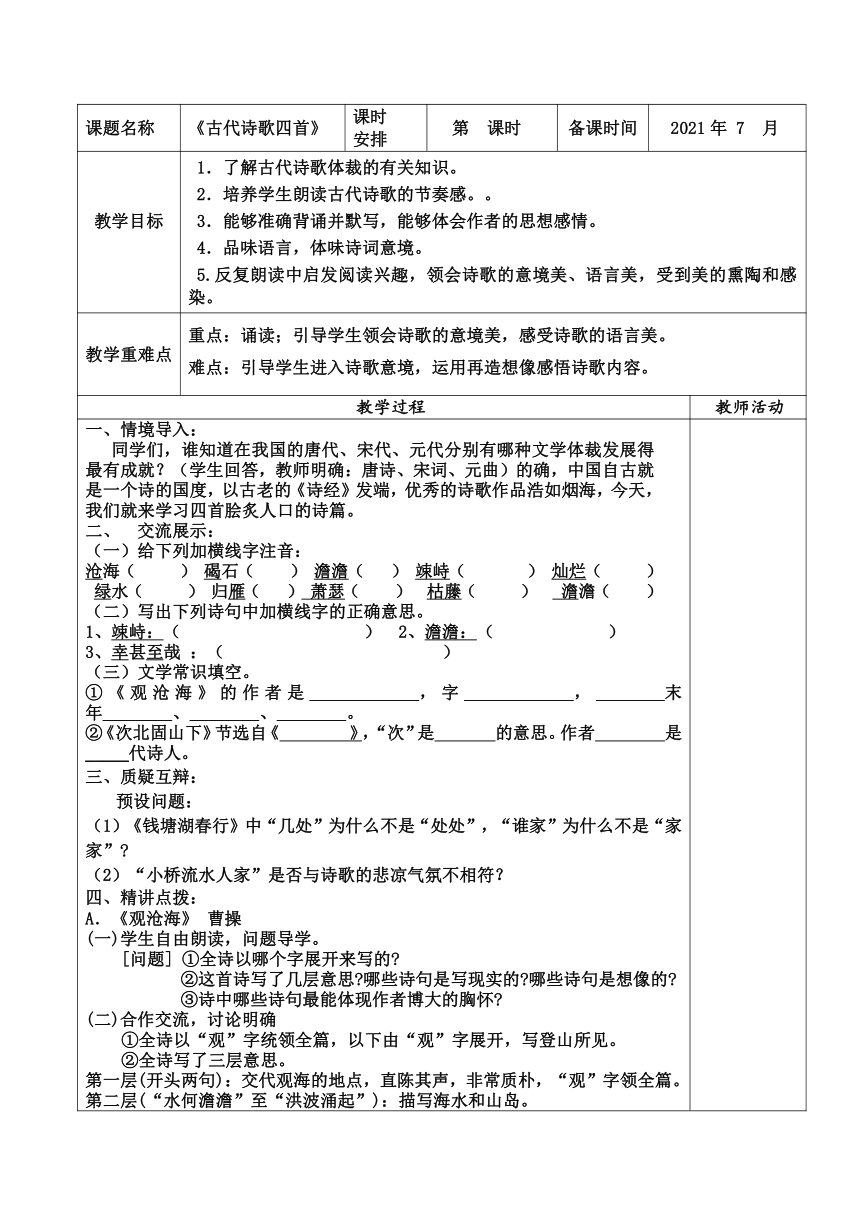

安排 第 课时 备课时间 2021年 7 月

教学目标

1.了解古代诗歌体裁的有关知识。

2.培养学生朗读古代诗歌的节奏感。。

3.能够准确背诵并默写,能够体会作者的思想感情。

4.品味语言,体味诗词意境。

5.反复朗读中启发阅读兴趣,领会诗歌的意境美、语言美,受到美的熏陶和感染。

教学重难点 重点:诵读;引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。

难点:引导学生进入诗歌意境,运用再造想像感悟诗歌内容。

教学过程 教师活动

一、情境导入: 同学们,谁知道在我国的唐代、宋代、元代分别有哪种文学体裁发展得最有成就?(学生回答,教师明确:唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇。

交流展示:

(一)给下列加横线字注音:

沧海( ) 碣石( ) 澹澹( ) 竦峙( ) 灿烂( )

绿水( ) 归雁( ) 萧瑟( ) 枯藤( ) 澹澹( )

(二)写出下列诗句中加横线字的正确意思。

1、竦峙:( ) 2、澹澹:( )

3、幸甚至哉 :( )

(三)文学常识填空。

①《观沧海》的作者是 ,字 , 末年 、 、 。

②《次北固山下》节选自《 》,“次”是 的意思。作者 是 _____代诗人。

三、质疑互辩:

预设问题:

(1)《钱塘湖春行》中“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”?

(2)“小桥流水人家”是否与诗歌的悲凉气氛不相符?

精讲点拨:

A.《观沧海》 曹操

(一)学生自由朗读,问题导学。

[问题] ①全诗以哪个字展开来写的?

②这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想像的?

③诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

(二)合作交流,讨论明确

①全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

②全诗写了三层意思。

第一层(开头两句):交代观海的地点,直陈其声,非常质朴,“观”字领全篇。

第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛。

海水荡漾,山岛耸立——动静相映衬,显示了大海的辽阔和威严。

树木百草,秋风洪波——静动相配,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这一层全是写现实中的实景。

第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。是虚景,从两个“若”字可以看出。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

(三)品读赏析(学生谈诗歌基调)

“日月之行”至“若出其里”诗句,诗人将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,表现了诗人博大的胸怀。基调苍凉慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

B.《次北固山下》 王 湾

(一)导入新课

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联闻名。次,这里是停泊的意思。

(二)课文朗读,感知内容

思考下列问题: ①诗的四联各写了什么内容?四联之间有怎样的关系?

②哪些诗句直接表达了思乡之情?

(三)合作探究,讨论明确:

①首联:诗人在船上,想像船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之劳。

颔联:船上所见景色。“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”作铺垫。

颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际,即将是天亮时的情景,残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得太快了,诗人已来,少有此句。

尾联:诗人离家已久,尚不能归,见到此景,自然想到要借雁足来传递家书了。这首五言律诗四联之间,相为因果,浑然一体。

②尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

(四)品读赏析

学生自主探究想像“潮平两岸阔,风正一帆悬’’是怎样的情景。如果你身临其境,将会有怎样的感受?

C、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》李白

1.第一句写了哪些事物? ——杨花,子规的啼鸣(不是子规)。

2.写这两个事物的作用是什么?

1)点明时令:暮春时节

(2)渲染气氛:黯淡、凄楚的气氛 杨花:漂泊不定,如友人的身世;

子规啼鸣:离愁别恨,与友人分离的痛苦

(3)烘托心情:痛苦,痛惜,悲痛

3.这句景物描写中含有作者怎样的感情? ——对友人遭遇的同情,对友人离别的痛苦——景中含情,融情入景

4.写景的目的:一般诗文,写景的目的,基本上都是为了抒情,绝大多数景物描写本身,就蕴含了作者的情感。写景是为抒情铺垫(准备)。

5.第一句是写景,第二句是叙事。“闻道”表现了作者怎样的心情? ——闻道:听说。表现了作者的惊惜之情:友人已经走了,而且已走了很远,而且是受了贬谪而走。

D、《天净沙?秋思》 马致远

(一)导入新课 :七百多年来,人们说起“乡愁”,就会想到这篇作品。因为它极其出色地运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定氛围中,使主观意绪和客观环境达到了高度的统一。这是一篇抒情作品,仅用28个字,就生动地表现出一个长期漂泊他乡的游子的悲哀。

(二)朗读感知:学生自由朗读,初步感知

(三)体验反思:学生闭目,随着老师的描绘想像这幅画面,感悟内容,体会思乡之情—— 深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过缠满枯藤的老树,看到暮鸦在树梢上盘旋,昏鸦要归巢了;他走过横架在溪流上的小桥,看到“小桥流水人家”,炊烟缕缕,是一派清雅、安适的景象。这时太阳就要下山了,太阳也回家了;自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫难熬的长夜。唉,自己有家难归,令人心碎肠断,更添悲愁。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

(四)品读赏析

学生自主合作探究,明确: 作品中前三行全写景,人物未出场,但每一个景物细节都意味着他的存在——枯藤,老树,昏鸦,小桥,流水,人家,是主人公眼中的景物,景物紧紧扣着“情”;古道,是他的行经路;瘦马,是他所骑;而西风,也正吹在他身上,透着一种悲凉。仅仅28个字,一个长期漂流他乡的游子的悲哀就这样淋漓尽致地表现出来,文字不多,然而思乡之情却绵绵柔长,缠绕在读者心头。

(五)学生配乐朗读

五、拓展延伸:

天平山中 明 杨基

细雨茸茸湿楝花,南风树树熟枇杷。

徐行不记山深浅,一路莺花送到家。

六、课堂小结:

1、请你归纳诗歌主题,并尝试结合背景谈一谈你的认识。

2、一起积累更多的小诗。

七、达标检测:

板书设计

古代诗歌四首

观沧海?? 曹? 操? 东汉? 四言乐府?? 登山望海

次北固山下?王? 湾? 唐朝? 五言律诗?? 驾舟扬帆

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄?李 白唐朝 七言绝句 深切同情

天净沙·秋思??? 马致远? 元代? 元曲??? 悲秋思乡

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首