第7课《开国大典》课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课《开国大典》课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-17 12:06:50 | ||

图片预览

文档简介

中国共产党自1921年成立以来,领导全国人民为推翻压在头上的三座大山进行了可歌可泣的顽强斗争。八年抗战,多少英雄儿女前赴后继、浴血奋战、保家卫国;三年的解放战争,中国人民终于推翻了蒋介石的反动统治,迎来了全国的大解放,迎来了“开国大典”的盛况。从此,人民当家作主的国家——中华人民共和国诞生了。

理解题目

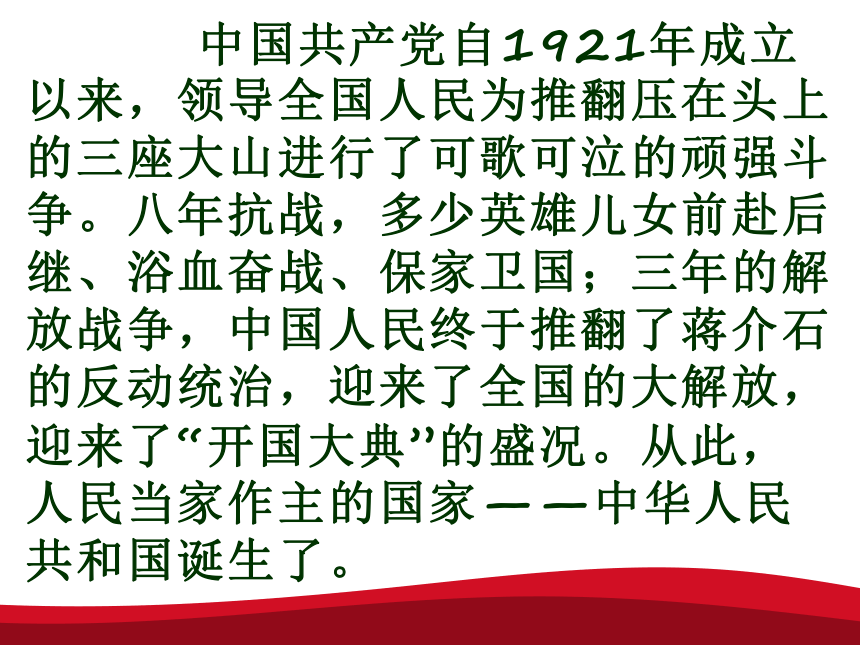

开国大典

开国指建立新的国家,这里指建立中华人民共和国;

大典:隆重的典礼。(多指国家举行的)。

开国大典:指庆祝建国的重大典礼。

本文以开国大典为题,直接点明了文章所写的事件。

观察图片,图中的人物在干什么?

学习目标

1.掌握课文中的生字新词。

2.有感情地朗读课文。

3.理解课文内容。感受毛泽东的伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情。

4.学习场面描写的方法。

学习指导一 (方法:自主学习)

初读课文,借助工具书自学生字新词。

浏览课文,了解课文讲了一件什么事?

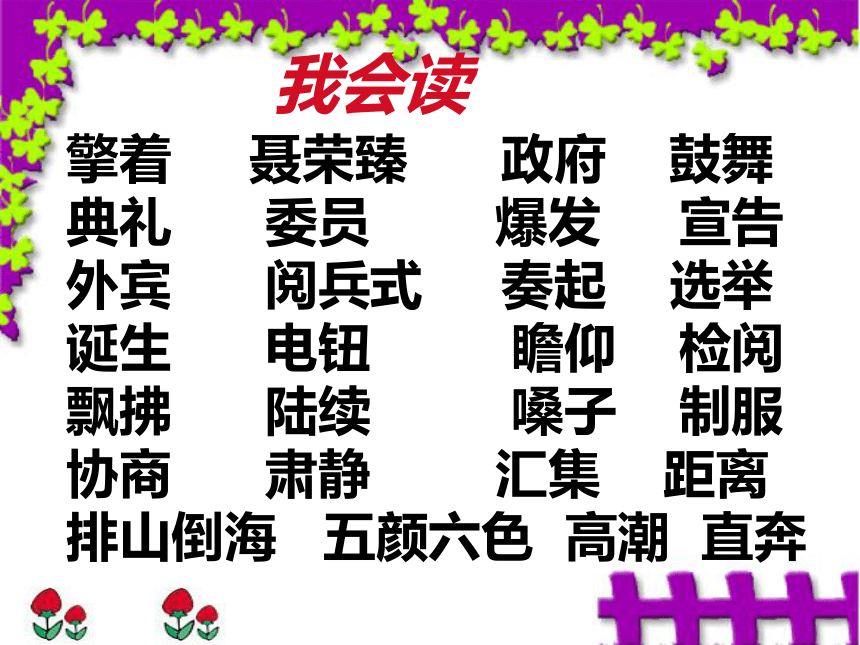

擎着 聂荣臻 政府 鼓舞

典礼 委员 爆发 宣告

外宾 阅兵式 奏起 选举

诞生 电钮 瞻仰 检阅

飘拂 陆续 嗓子 制服

协商 肃静 汇集 距离

排山倒海 五颜六色 高潮 直奔

我会读

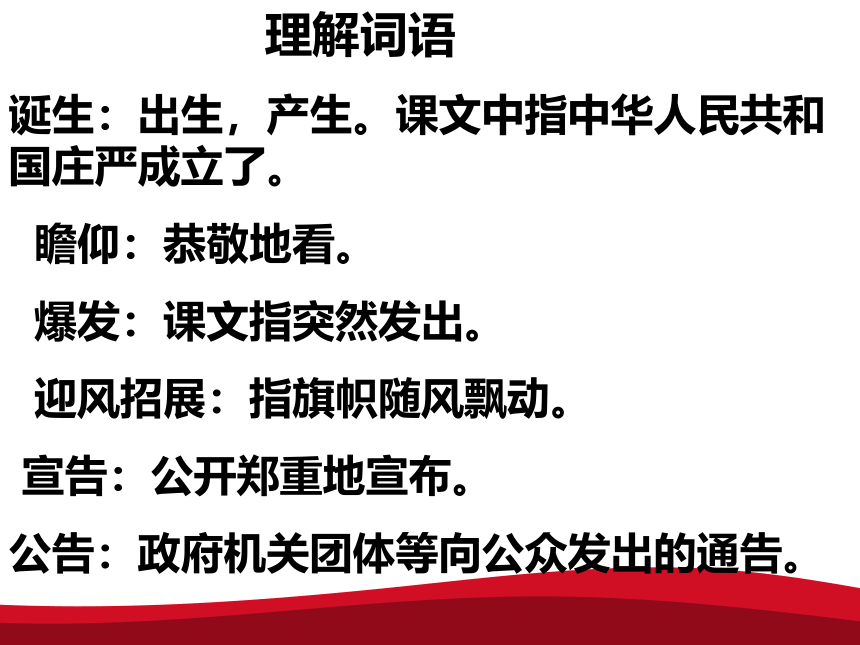

理解词语

诞生:出生,产生。课文中指中华人民共和国庄严成立了。

瞻仰:恭敬地看。

爆发:课文指突然发出。

迎风招展:指旗帜随风飘动。

宣告:公开郑重地宣布。

公告:政府机关团体等向公众发出的通告。

排山倒海:形容力量强,声势大。排:推开。倒:翻倒。

瞻仰:恭敬地看。

协商:互相商讨。

擎着:举着。

肃立:恭敬、庄严地立着。

飘拂:轻轻飘动。

概括主要内容

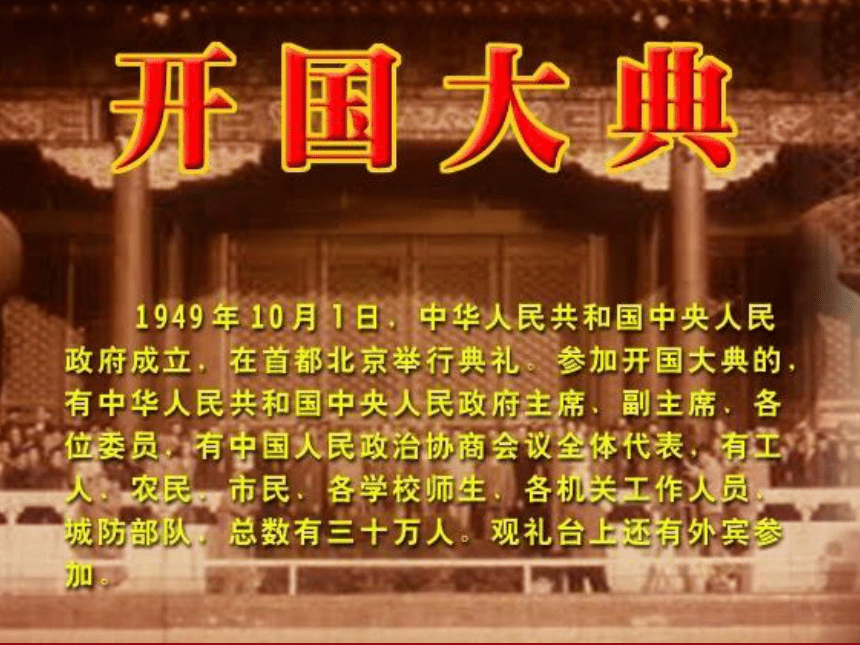

1949年10月1日,30万群众聚集在( ),满怀( )参加了开国大典,瞻仰( ),聆听( ),观看( ),会后举行了( )。

概括主要内容

1949年10月1日,30万群众聚集在(天安门广场),满怀(无比喜悦和激动的心情)参加了开国大典,瞻仰(第一面五星红旗升起),聆听(毛主席宣读公告),观看(阅兵式),会后举行了(盛大的群众庆祝游行)。

理清顺序 (顺序错落了,你能重新排列吗) ?

1. 升国旗时的情景。

2.毛泽东宣布政府公告。

3.开国大典前的会场情况。

4.阅兵式的盛况。

5.开国大典后,游行队伍退出会场。

6.群众游行的情景。

7.毛主席宣布中华人民共和国成立了。

8.放礼炮时的情景。

理清顺序 (是按什么顺序记叙的?)

1.开国大典前的会场情况。

2.毛主席宣布中华人民共和国成立了。

3.升国旗时的情景。

4.放礼炮时的情景。

5.毛泽东宣布政府公告。

6.阅兵式的盛况。

7.群众游行的情景。

8.开国大典后,游行队伍退出会场。

把握整体,说说内容。

本文按照开国大典进行的顺序叙述。先讲大会开始前会场上的情况;然后讲典礼的主体部分:毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府在今天成立了、升国旗、宣读中央人民政府的公告;接着讲阅兵式的盛况;最后讲群众游行。

读课文,说说课文重点写了开国大典的哪几个场面?

群众入场 举行典礼 阅兵式 群众队伍游行

第( 1 )——( 4)小节(入场)

第( )——( )小节(典礼)

第( )——( )小节(阅兵)

第( )——( )小节(游行)

5

10

13

11

15

14

可以按照典礼开始前,典礼进行时,阅兵、游行的顺序将课文分成四段。

开国大典

大典之前(1—4)

进行大典(5-10)

阅兵仪式(11-13)

广场布置

群众入场

庄严宣告、奏国歌、

升国旗、鸣礼炮

宣布、宣读

检阅部队、

群众欢呼

天上、地下

退场

群众游行(14-15)

析文本 ( 学生默读1到4段,思考,讨论:)

(1)开国大典是在什么时间举行的?在哪里举行的?有哪些人参加?参加大典的总人数是多少? (2)大典前,天安门广场布置得怎么样?

(3)课文中描写了群众从四面八方汇集到天安门广场来参加开国大典,哪些语句给你留下的印象较深?为什么?

成员多,到会群众范围广:四面八方、汇集……;

来的早:早上六点多就入场;

人数多:成了人山人海;

热情高:直奔,五更天,摸着黑;

秩序好:按照预定的地点排列……

1、会前:广场布置 群众入场

开国大典之前天安门广场的情况

“工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、

通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,

一下火车就直奔会场。郊区的农民更是五更

天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。”

你是怎样理解这句话的?

从“老远”的长辛店等地坐火车清早到了

北京车站,一下火车就“直奔”会场以及“五更天”摸黑步行的人们,让我们感受到人民的急切心情,他们是那样的激动与兴奋.

他们是参加典礼的三十万人的缩影。

揣摩下列语句,感受开国大典现场的氛围。

1.主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

2.到了正年,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

1.描写了天安门城楼宫灯高挂,红旗招展的景象,突出红色色调,渲染出大典热烈喜庆的气氛。

2.用比喻的手法描写了天安门广场人潮涌动、红旗翻动的场面,表现出大典的盛况。

文章在写群众入场前还写了哪些内容?

这一部分在文章中起了什么作用?

答案:

还写了中华人民共和国中央人民政府成立的情况,参加开国大典的人员情况,以及作为大典会场的天安门广场的情况。这部分内容交代了典礼的背景、环境,为下面写开国大典的过程做了铺垫。

学习指导二 (方法:合作交流)

1.大典进行的过程中,作者描写了哪些场面?找出相应的句子。

2.画出文中让你感受最深的语句,体会表达的思想感情。

合作学习

请你选择印象最深的场面读一读,想一想你从中感受到了什么,是从哪些词句体会到的?

开国大典会场

党和国家领导人参加开国大典

参加开国大典的群众

当毛泽东出现在主席台时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”,“三十万人的目光”一齐投向主席台。说明了什么?

“排山倒海” “一齐投向”反映了人们热切盼见到毛主席的心情,表达了人们对领袖的无限热爱,对中华人民共和国的无限热爱之情

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场30万人一齐欢呼起来。 这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南使全中国人民的心一齐欢跃起来。”“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是什么?“长城内外”“大江南北”又指的是什么?

这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛主席的宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”用“庄严”和“雄伟”形容这声音不是一般的声音,它是非常庄重、严肃、雄壮、伟大的,这一宣布具有重大的历史意义。这声音“传到长城内外,传到大江南北”,说明这一宣告已传遍中华大地。“长城内外”“大江南北”指全国各地。“长城”“大江”代表中国,再用“内外”“南北”这样相对的词语,既表达了全国各地的意思,又使语言非常生动、整齐、有力。“全国人民一齐欢跃起来”,“欢跃”,欢腾跳跃。毛主席的宣布,震动了全中国,使全中国人民感到无比欢快、无比激动、无比自豪,它表明中国人民从此站起来了。联系上下文,课文对天安门广场庆典的描述,正是“全中国人民的心一齐欢跃起来”的写照和缩影。

五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。”这句话有何寓意?结合我们已经从“站起来”“富起来”向“强起来”迈进这一实践,说说你的感受。

五星红旗是新中国的国旗,代表中华人民共和国。中华人民共和国成立之前,中国人民被“三座大山”压迫,没有独立自由。现在五星红旗升起来了,代表中国人民推翻了“三座大山”的压迫,终于翻身站起来,当家做主了。

起初是全场肃静,只听见/炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

全场的肃静与炮声、旗帜飘拂声,以及炮响过后的掌声构成动静的变化,表现了开国大典的庄严隆重。

战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

这句话把“战士们”比作“钢铁巨人”,生动形象地写出书了战士们雄赳赳、气昂昂的样子,给人以威武雄壮、高大坚强的印象。表现了人民解放军是人民的武装,是新生的中华人民共和国强大的安全保障。

群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

“抛”是描写群众情不自禁地把帽子、报纸等东西向高处扔去;“盖过”是描写群众的欢呼声之大,超过了飞机的隆隆声。这句话生动形象地描写了群众在观看阅兵式时,看到自己的飞机飞上蓝天时的激动喜悦的心情。

群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表示自己心里的欢喜和激动。

群众把嗓子喊哑、手掌拍麻与还不能表达尽内心的情感构成反差,突出了群众热情、自豪、喜悦的情感,也渲染了阅兵式雄壮激昂的氛围。

请同学们仔细观察,这四幅图描写的是什么场景?体现了什么?

阅兵式盛况

战车师

骑兵师

细读文中写阅兵式的部分,说说文章是怎样描写这个场面的?

这部分先对水兵、步兵、炮兵、战车、骑兵以及飞机等各个阅兵方阵做局部刻画,由此组合出阅兵式的整体场面;之后,描写毛主席向空中挥手的动作,突出了整个阅兵画面的中心;最后,又对群众欢呼的场面做了局部刻画,通过勾画整体和刻画局部,使阅兵式的场面高有层次感,既展现了阅兵场面的雄壮威武,又突出了毛主席的领袖地位。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

(环境描写)

这是对天安门广场傍晩景色的描写,写出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼”中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!’

(这段语言描写生动的再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。)

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼 “人民万岁”!“同志们万岁!”

(这句话是写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁”的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。)

天安门广场灯火辉煌的景象和群众队伍游行的情况

‘两股红流’分别向东城、西城的街道去,光明充满了整个北京城。你是怎样理解这句话的?

两股“红流”指的是人民群众的队伍,提着灯笼、火把游行。游行队伍一片火红,所以用“红流”代表游行队伍,表现了游行队伍声势浩大,场面之壮观。

光明”有两层含义:一是指灯笼、火把照亮了北京城;二是指中华人民共和国的成立使北京城、使全中国永远摆脱了黑暗统治,获得了光明。

主题

本文通过记叙1949年10月1日在首都北京举行的开国大典的盛況,表明了开国大典伟大的历史意义,赞颂了人民军 队的威武雄壮,表达了人民群众对毛主席的热爱之情和欢庆人民当家做主的激动心情。

写作方法

1、层次清楚,结构严谨。

本文是按照开国大典进行的顺序来叙述的。先讲开国大典开始前会场上的情况,然后讲典礼的主体部分一毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立,升国旗鸣礼炮,宣读中央人民政府的公告;接着讲阅兵式的盛况;最后讲群众游行。段落之间过渡自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。

2、场面描写,勾画整体和刻画局部结合。

文章抓住店里进行前、典礼进行中、阅兵式、群众游行四个阶段,描写了多个场景,既有整体的勾画,又有局部的刻画,二者有机结合,营造了庄严、隆重、喜庆、热烈的氛围。

感悟心语

1949年10月1日,是祖国母亲的生日,作为她的儿女,我们怎能不为之欢呼,为之歌唱呢?因为从这一天起,中国人民终于翻身解放,真正当家作主,过上了自由幸福的生活。这一天来之不易啊!是无数革命先烈抛头颅、洒热血换来的。所以,我们应该倍加珍惜。同时,祝愿伟大的祖国繁荣昌盛,永远富强!

感悟写法

场面描写是本文的主要特色,它向我们呈现了开国大典的一个个感人的场面。做到有点有面,点面结合,突出重点,写出气氛,层次清楚,有条不紊,主题鲜明。所谓场面,是指特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者综合就构成了场面。而场面描写是这者有机结合的动态描写。

课外拓展

中华人民共和国国旗

中华人民共和国国徽

红色代表革命

黄色代表光明

中国共产党

全国各族人民

设计者--曾联松

《开国大典》小资料

为什么是28响

问:小学语文课本《开国大典》中,“每一响都是54门大炮齐发,一共28响。”为什么是28响?

答:28响代表着中国共产党从1921年成立至1949年共有28周年。

选做:

1、摘录、朗诵最令你激动的句子。

2、写一写你读后的感受。

3、写一段话:1949年10月1日,

我站在天安门广场上……?

4、挑一个你最感兴趣的画面,

把它画出来。

拓展延伸

推荐阅读:

课后搜集毛泽东的其他诗词读一读。

会场情景

盛大

典礼盛况

隆重

阅 兵 式

威武

群众流行

壮观

中国人民无比

自豪、激动。

开国大典

板书:

理解题目

开国大典

开国指建立新的国家,这里指建立中华人民共和国;

大典:隆重的典礼。(多指国家举行的)。

开国大典:指庆祝建国的重大典礼。

本文以开国大典为题,直接点明了文章所写的事件。

观察图片,图中的人物在干什么?

学习目标

1.掌握课文中的生字新词。

2.有感情地朗读课文。

3.理解课文内容。感受毛泽东的伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情。

4.学习场面描写的方法。

学习指导一 (方法:自主学习)

初读课文,借助工具书自学生字新词。

浏览课文,了解课文讲了一件什么事?

擎着 聂荣臻 政府 鼓舞

典礼 委员 爆发 宣告

外宾 阅兵式 奏起 选举

诞生 电钮 瞻仰 检阅

飘拂 陆续 嗓子 制服

协商 肃静 汇集 距离

排山倒海 五颜六色 高潮 直奔

我会读

理解词语

诞生:出生,产生。课文中指中华人民共和国庄严成立了。

瞻仰:恭敬地看。

爆发:课文指突然发出。

迎风招展:指旗帜随风飘动。

宣告:公开郑重地宣布。

公告:政府机关团体等向公众发出的通告。

排山倒海:形容力量强,声势大。排:推开。倒:翻倒。

瞻仰:恭敬地看。

协商:互相商讨。

擎着:举着。

肃立:恭敬、庄严地立着。

飘拂:轻轻飘动。

概括主要内容

1949年10月1日,30万群众聚集在( ),满怀( )参加了开国大典,瞻仰( ),聆听( ),观看( ),会后举行了( )。

概括主要内容

1949年10月1日,30万群众聚集在(天安门广场),满怀(无比喜悦和激动的心情)参加了开国大典,瞻仰(第一面五星红旗升起),聆听(毛主席宣读公告),观看(阅兵式),会后举行了(盛大的群众庆祝游行)。

理清顺序 (顺序错落了,你能重新排列吗) ?

1. 升国旗时的情景。

2.毛泽东宣布政府公告。

3.开国大典前的会场情况。

4.阅兵式的盛况。

5.开国大典后,游行队伍退出会场。

6.群众游行的情景。

7.毛主席宣布中华人民共和国成立了。

8.放礼炮时的情景。

理清顺序 (是按什么顺序记叙的?)

1.开国大典前的会场情况。

2.毛主席宣布中华人民共和国成立了。

3.升国旗时的情景。

4.放礼炮时的情景。

5.毛泽东宣布政府公告。

6.阅兵式的盛况。

7.群众游行的情景。

8.开国大典后,游行队伍退出会场。

把握整体,说说内容。

本文按照开国大典进行的顺序叙述。先讲大会开始前会场上的情况;然后讲典礼的主体部分:毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府在今天成立了、升国旗、宣读中央人民政府的公告;接着讲阅兵式的盛况;最后讲群众游行。

读课文,说说课文重点写了开国大典的哪几个场面?

群众入场 举行典礼 阅兵式 群众队伍游行

第( 1 )——( 4)小节(入场)

第( )——( )小节(典礼)

第( )——( )小节(阅兵)

第( )——( )小节(游行)

5

10

13

11

15

14

可以按照典礼开始前,典礼进行时,阅兵、游行的顺序将课文分成四段。

开国大典

大典之前(1—4)

进行大典(5-10)

阅兵仪式(11-13)

广场布置

群众入场

庄严宣告、奏国歌、

升国旗、鸣礼炮

宣布、宣读

检阅部队、

群众欢呼

天上、地下

退场

群众游行(14-15)

析文本 ( 学生默读1到4段,思考,讨论:)

(1)开国大典是在什么时间举行的?在哪里举行的?有哪些人参加?参加大典的总人数是多少? (2)大典前,天安门广场布置得怎么样?

(3)课文中描写了群众从四面八方汇集到天安门广场来参加开国大典,哪些语句给你留下的印象较深?为什么?

成员多,到会群众范围广:四面八方、汇集……;

来的早:早上六点多就入场;

人数多:成了人山人海;

热情高:直奔,五更天,摸着黑;

秩序好:按照预定的地点排列……

1、会前:广场布置 群众入场

开国大典之前天安门广场的情况

“工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、

通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,

一下火车就直奔会场。郊区的农民更是五更

天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。”

你是怎样理解这句话的?

从“老远”的长辛店等地坐火车清早到了

北京车站,一下火车就“直奔”会场以及“五更天”摸黑步行的人们,让我们感受到人民的急切心情,他们是那样的激动与兴奋.

他们是参加典礼的三十万人的缩影。

揣摩下列语句,感受开国大典现场的氛围。

1.主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

2.到了正年,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

1.描写了天安门城楼宫灯高挂,红旗招展的景象,突出红色色调,渲染出大典热烈喜庆的气氛。

2.用比喻的手法描写了天安门广场人潮涌动、红旗翻动的场面,表现出大典的盛况。

文章在写群众入场前还写了哪些内容?

这一部分在文章中起了什么作用?

答案:

还写了中华人民共和国中央人民政府成立的情况,参加开国大典的人员情况,以及作为大典会场的天安门广场的情况。这部分内容交代了典礼的背景、环境,为下面写开国大典的过程做了铺垫。

学习指导二 (方法:合作交流)

1.大典进行的过程中,作者描写了哪些场面?找出相应的句子。

2.画出文中让你感受最深的语句,体会表达的思想感情。

合作学习

请你选择印象最深的场面读一读,想一想你从中感受到了什么,是从哪些词句体会到的?

开国大典会场

党和国家领导人参加开国大典

参加开国大典的群众

当毛泽东出现在主席台时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”,“三十万人的目光”一齐投向主席台。说明了什么?

“排山倒海” “一齐投向”反映了人们热切盼见到毛主席的心情,表达了人们对领袖的无限热爱,对中华人民共和国的无限热爱之情

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场30万人一齐欢呼起来。 这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南使全中国人民的心一齐欢跃起来。”“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是什么?“长城内外”“大江南北”又指的是什么?

这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛主席的宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”用“庄严”和“雄伟”形容这声音不是一般的声音,它是非常庄重、严肃、雄壮、伟大的,这一宣布具有重大的历史意义。这声音“传到长城内外,传到大江南北”,说明这一宣告已传遍中华大地。“长城内外”“大江南北”指全国各地。“长城”“大江”代表中国,再用“内外”“南北”这样相对的词语,既表达了全国各地的意思,又使语言非常生动、整齐、有力。“全国人民一齐欢跃起来”,“欢跃”,欢腾跳跃。毛主席的宣布,震动了全中国,使全中国人民感到无比欢快、无比激动、无比自豪,它表明中国人民从此站起来了。联系上下文,课文对天安门广场庆典的描述,正是“全中国人民的心一齐欢跃起来”的写照和缩影。

五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。”这句话有何寓意?结合我们已经从“站起来”“富起来”向“强起来”迈进这一实践,说说你的感受。

五星红旗是新中国的国旗,代表中华人民共和国。中华人民共和国成立之前,中国人民被“三座大山”压迫,没有独立自由。现在五星红旗升起来了,代表中国人民推翻了“三座大山”的压迫,终于翻身站起来,当家做主了。

起初是全场肃静,只听见/炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

全场的肃静与炮声、旗帜飘拂声,以及炮响过后的掌声构成动静的变化,表现了开国大典的庄严隆重。

战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

这句话把“战士们”比作“钢铁巨人”,生动形象地写出书了战士们雄赳赳、气昂昂的样子,给人以威武雄壮、高大坚强的印象。表现了人民解放军是人民的武装,是新生的中华人民共和国强大的安全保障。

群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

“抛”是描写群众情不自禁地把帽子、报纸等东西向高处扔去;“盖过”是描写群众的欢呼声之大,超过了飞机的隆隆声。这句话生动形象地描写了群众在观看阅兵式时,看到自己的飞机飞上蓝天时的激动喜悦的心情。

群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表示自己心里的欢喜和激动。

群众把嗓子喊哑、手掌拍麻与还不能表达尽内心的情感构成反差,突出了群众热情、自豪、喜悦的情感,也渲染了阅兵式雄壮激昂的氛围。

请同学们仔细观察,这四幅图描写的是什么场景?体现了什么?

阅兵式盛况

战车师

骑兵师

细读文中写阅兵式的部分,说说文章是怎样描写这个场面的?

这部分先对水兵、步兵、炮兵、战车、骑兵以及飞机等各个阅兵方阵做局部刻画,由此组合出阅兵式的整体场面;之后,描写毛主席向空中挥手的动作,突出了整个阅兵画面的中心;最后,又对群众欢呼的场面做了局部刻画,通过勾画整体和刻画局部,使阅兵式的场面高有层次感,既展现了阅兵场面的雄壮威武,又突出了毛主席的领袖地位。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

(环境描写)

这是对天安门广场傍晩景色的描写,写出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼”中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!’

(这段语言描写生动的再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。)

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼 “人民万岁”!“同志们万岁!”

(这句话是写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁”的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。)

天安门广场灯火辉煌的景象和群众队伍游行的情况

‘两股红流’分别向东城、西城的街道去,光明充满了整个北京城。你是怎样理解这句话的?

两股“红流”指的是人民群众的队伍,提着灯笼、火把游行。游行队伍一片火红,所以用“红流”代表游行队伍,表现了游行队伍声势浩大,场面之壮观。

光明”有两层含义:一是指灯笼、火把照亮了北京城;二是指中华人民共和国的成立使北京城、使全中国永远摆脱了黑暗统治,获得了光明。

主题

本文通过记叙1949年10月1日在首都北京举行的开国大典的盛況,表明了开国大典伟大的历史意义,赞颂了人民军 队的威武雄壮,表达了人民群众对毛主席的热爱之情和欢庆人民当家做主的激动心情。

写作方法

1、层次清楚,结构严谨。

本文是按照开国大典进行的顺序来叙述的。先讲开国大典开始前会场上的情况,然后讲典礼的主体部分一毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立,升国旗鸣礼炮,宣读中央人民政府的公告;接着讲阅兵式的盛况;最后讲群众游行。段落之间过渡自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。

2、场面描写,勾画整体和刻画局部结合。

文章抓住店里进行前、典礼进行中、阅兵式、群众游行四个阶段,描写了多个场景,既有整体的勾画,又有局部的刻画,二者有机结合,营造了庄严、隆重、喜庆、热烈的氛围。

感悟心语

1949年10月1日,是祖国母亲的生日,作为她的儿女,我们怎能不为之欢呼,为之歌唱呢?因为从这一天起,中国人民终于翻身解放,真正当家作主,过上了自由幸福的生活。这一天来之不易啊!是无数革命先烈抛头颅、洒热血换来的。所以,我们应该倍加珍惜。同时,祝愿伟大的祖国繁荣昌盛,永远富强!

感悟写法

场面描写是本文的主要特色,它向我们呈现了开国大典的一个个感人的场面。做到有点有面,点面结合,突出重点,写出气氛,层次清楚,有条不紊,主题鲜明。所谓场面,是指特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者综合就构成了场面。而场面描写是这者有机结合的动态描写。

课外拓展

中华人民共和国国旗

中华人民共和国国徽

红色代表革命

黄色代表光明

中国共产党

全国各族人民

设计者--曾联松

《开国大典》小资料

为什么是28响

问:小学语文课本《开国大典》中,“每一响都是54门大炮齐发,一共28响。”为什么是28响?

答:28响代表着中国共产党从1921年成立至1949年共有28周年。

选做:

1、摘录、朗诵最令你激动的句子。

2、写一写你读后的感受。

3、写一段话:1949年10月1日,

我站在天安门广场上……?

4、挑一个你最感兴趣的画面,

把它画出来。

拓展延伸

推荐阅读:

课后搜集毛泽东的其他诗词读一读。

会场情景

盛大

典礼盛况

隆重

阅 兵 式

威武

群众流行

壮观

中国人民无比

自豪、激动。

开国大典

板书:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地