1.3 地球的圈层结构 教案

文档属性

| 名称 | 1.3 地球的圈层结构 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

地球的圈层结构

【教材分析】

本节教材主要介绍了地球的圈层结构,包括地球的内部圈层和外部圈层。人类对地球内部的了解,主要通过对地震波的研究,来推知地球内部的组成及其他特征。所以,在具体教学中,首先掌握地震波的特点:纵波传播速度快,能通过固态、液态、气态三态物质;横波传播速度慢,只能通过固态物质。在此基础上,我们就可以根据地震波速度的变化,来推知地球内部的物质的组成及特点。我们把地震波速度突然变化的面叫做不连续面:一个在地面下平均33千米处,纵波和横波的传播速度都明显增加,这个不连续面叫莫霍界面;另一个在地下2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫做古登堡界面。根据这两个界面,我们可以将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

地球外部圈层与人类关系比较密切,是人类赖以生存的环境,在后面的教材中会有更详细的介绍,所以在本节中介绍可简略点。当然,要强调的是地球外部圈层之间是相互联系,相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,是地球上所有生物及其生存环境的总称,是世界上最大的生态系统。同样,人类与自然环境的关系也是相互影响、相互制约的,人类对地理环境的作用都会造成环境对人类的反作用。所以,人类只有按自然规律办事,合理利用、改造自然,才能促进生态系统的良性发展,为人类造福。否则,会使生态系统恶性发展,影响人类的生存和发展。

【教学目标与核心素养】

人地协调观:了解地球圈层结构的基础上认识自然环境的组成,即在空间范围上把自然环境放在地球圈层结构中认识。但是对于各圈层不要求展开深入了解,而应抓其主要特点及与人类活动关系密切的内容。

综合思维:通过认识地球的圈层结构系统,培养树立起热爱地球和保护地球的观念。

区域认知:充分运用感性认知的手段,如利用教具、学具,或者绘制示意图,进而构架起地球圈层结构的认知框架。

地理实践力:人类通过长期活动创造了人文环境,而自然环境和人文环境共同组成地理环境,加深对人类生活的地球表层的认识。

【教学重难点】

教学难点:

1.地震波在地球内部传播速度的变化与地球内部物质组成的关系;

2.地球内圈层的空间分布、组成和特点。

教学重点:

1.区分岩石圈与地壳;

2.地球各圈层的特点。

【课前准备】

教学技术和教学仪器:多媒体手段、一个熟鸡蛋、一把小刀、图片资料、文字资料等。

【教学过程】

新课导入:

我们常说,学习地理就是一个谈天说地的过程,那么今天我们就回到地球本身。那自古以来人们对地球的结构都很好奇,19世纪一位想象力非常丰富的小说家凡尔纳写了一本小说,《地心游记》。凡尔纳充分地发挥了他的想象力。小说中提到主人公从冰岛的一个火山口进入了地球内部,从而展开了一段奇幻的冒险旅程。

师:在图片中我们看到了一个美轮美奂地底世界,有植物有动物等等。那真实的情况是这样子的吗?我们能不能像小说中那样从火山口进入到地球的内部去?那从火山口无法进入地球的内部,我们就打一口井进去可不可以?

思考:各个圈层如何划分及其特点如何?

1.鸡蛋是空心还是实心?它有几层?

(鸡蛋有蛋壳、蛋白、蛋黄三层。地球内部有几个圈层?我们又该如何知道?)

2.对于地球的内部圈层,我们不能向鸡蛋那样削开,那又该如何知道?(学生讨论)

(学生回答,引出地震和地震波)

新课讲授

一、地震和地震波

1.地震

(1)概念:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。地震是地球内部能量快速释放的一种形式。

(2)地震构造

(3)震级与烈度

①地震释放能量的大小用震级表示。

②地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

③一次地震,只有一个震级,但可以有多个烈度。

探究一:

(一)地球的内部圈层结构的研究方法

1.人类能进入地球内部较深的地方进行直接研究吗?

2.目前人类研究地球内部圈层结构的主要手段是什么?

3.人类是否还有其他的渠道和方法获取地球内部的信息?如果有,有哪些?请简要的说明。

总结:

1.不能。人类目前世界上最大的钻探深度是不足13千米。

2.地震波——地球的X射线。

3.有。(1)改进钻探技术,结合相关方面的科学设想。

(2)根据火山喷发的物质,获取地球内部物质组成的相关信息。

(3)地表的温泉、热泉可知地球内部有丰富的地热资源。

(4)遥感技术

(5)其他的手段

(二)地震波及其在划分地球内部圈层方面的运用

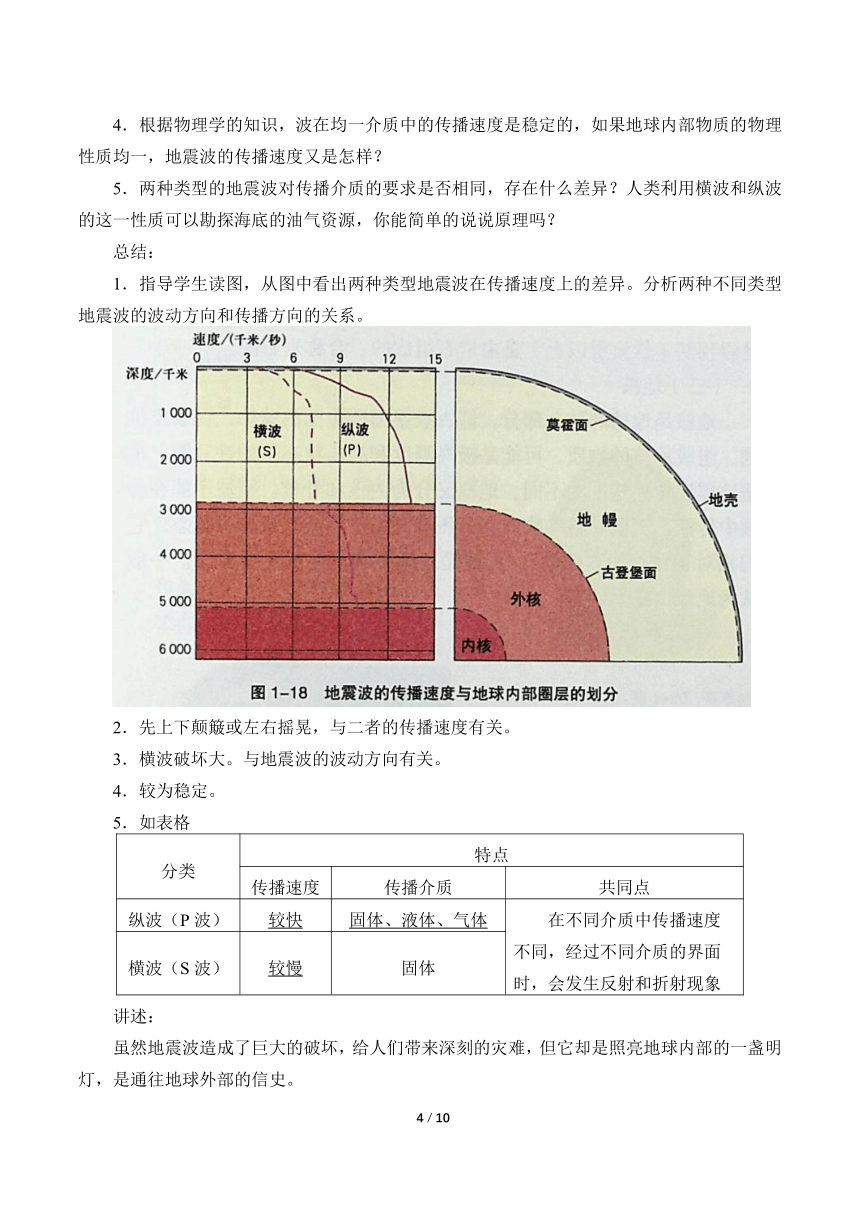

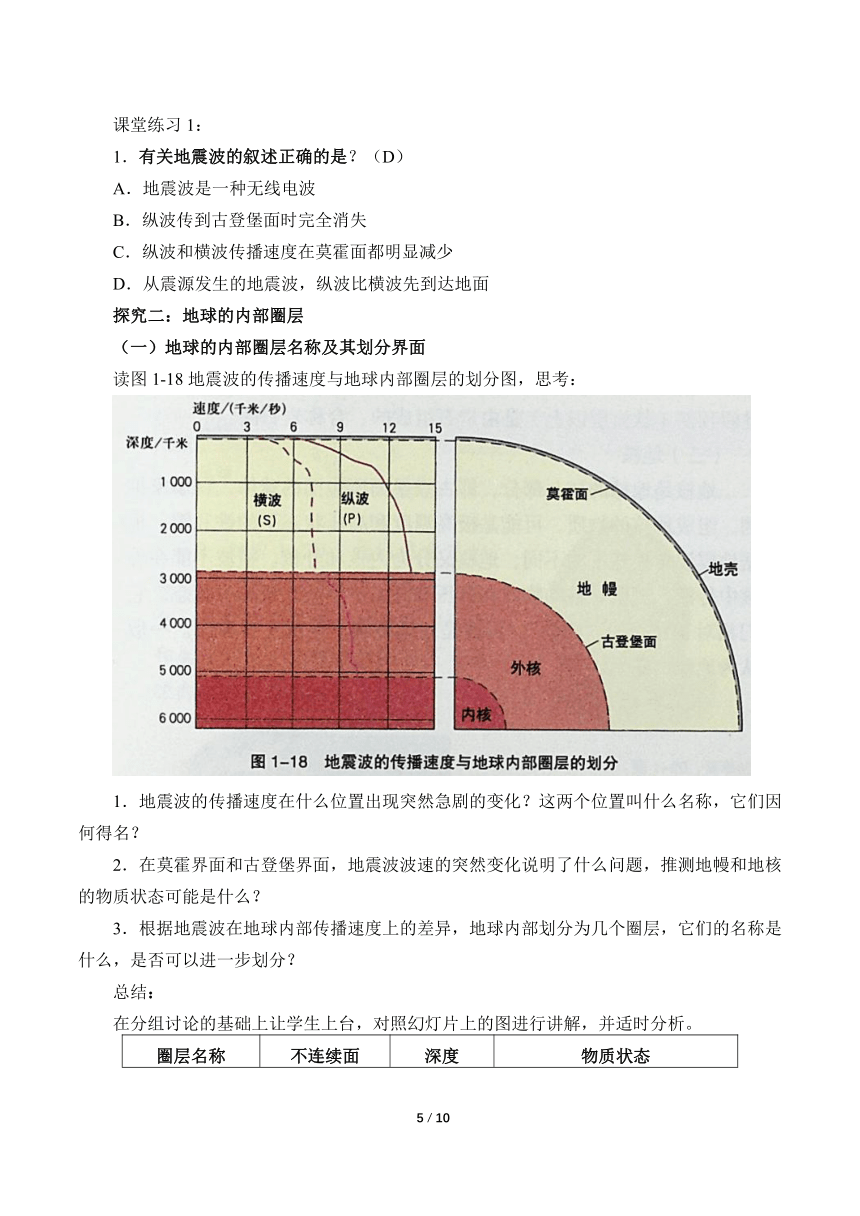

读课本图1-18地震波的传播速度与地球内部圈层的划分图

1.地震波有哪两种类型,它们在传播速度上有何差异?

2.假设某次地震发生后,横波和纵波都传播到地面,人的感觉会不会有差异?请说明原因。

3.地震产生的破坏主要是由地震波对地面的冲击造成的,你认为横波的破坏大还是纵波?请说明原因。

4.根据物理学的知识,波在均一介质中的传播速度是稳定的,如果地球内部物质的物理性质均一,地震波的传播速度又是怎样??

5.两种类型的地震波对传播介质的要求是否相同,存在什么差异?人类利用横波和纵波的这一性质可以勘探海底的油气资源,你能简单的说说原理吗?

总结:

1.指导学生读图,从图中看出两种类型地震波在传播速度上的差异。分析两种不同类型地震波的波动方向和传播方向的关系。

2.先上下颠簸或左右摇晃,与二者的传播速度有关。

3.横波破坏大。与地震波的波动方向有关。

4.较为稳定。

5.如表格

分类

特点

传播速度

传播介质

共同点

纵波(P波)

较快

固体、液体、气体

在不同介质中传播速度不同,经过不同介质的界面时,会发生反射和折射现象

横波(S波)

较慢

固体

讲述:

虽然地震波造成了巨大的破坏,给人们带来深刻的灾难,但它却是照亮地球内部的一盏明灯,是通往地球外部的信史。

课堂练习1:

1.有关地震波的叙述正确的是?(D)

A.地震波是一种无线电波

B.纵波传到古登堡面时完全消失

C.纵波和横波传播速度在莫霍面都明显减少

D.从震源发生的地震波,纵波比横波先到达地面

探究二:地球的内部圈层

(一)地球的内部圈层名称及其划分界面

读图1-18地震波的传播速度与地球内部圈层的划分图,思考:

1.地震波的传播速度在什么位置出现突然急剧的变化?这两个位置叫什么名称,它们因何得名?

2.在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速的突然变化说明了什么问题,推测地幔和地核的物质状态可能是什么?

3.根据地震波在地球内部传播速度上的差异,地球内部划分为几个圈层,它们的名称是什么,是否可以进一步划分?

总结:

在分组讨论的基础上让学生上台,对照幻灯片上的图进行讲解,并适时分析。

圈层名称

不连续面

深度

物质状态

地壳

莫霍界面

古登堡界面

33km

2900km

岩石构成的固体外壳

地幔

上地幔

固态

下地幔

地核

外核

液态、横波不能通过

内核

固态

(二)地球的内部圈层的物质组成和特征

读图1-19地球内部圈层示意,思考

1.地壳、地幔和地核的组成物质是什么?地球从外向内,三个圈层组成物质的密度、厚度、压力和温度上发生了什么变化?

2.地壳的厚度是不是均一的?陆壳和洋壳的厚度有何差异?

3.岩石圈和地壳的范围是否一致?在图中找到软流层的位置,结合提供的材料掌握软流层的相关知识。

材料:软流层

由于人类尚未直接接触此层,故对其性质都是推测的,根据地震波传播速度的性质。在岩石坚硬处传播快,反之慢。此处地震波传播速度明显减缓,因此被认定较软,并可能有一定流动性,故名。

科学家们推测,此层变软的原因是地球内部放射性元素聚集衰变产热。我们都知道豆子在热时变软,岩石也一样。软流层经最新的测量,被认为仍是固体。但在热量集中的地方,可能有局部熔融,被认为是岩浆的源地。有人曾根据岩石的导热性推测软流层的温度,结果发现在100km深度上温度可达1300℃左右,这个温度与从火山口流出的熔岩的温度十分接近,这似乎证明:火山熔岩就来自于软流层,换句话说软流层似乎就是岩浆的发源地。

总结:

二、地球的内部圈层

(1)划分依据:地震波的传播速度。

(2)地壳(A)

①范围:地球表面以下、a莫霍面以上的固体外壳。

②厚度:平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,大洋部分平均厚度约5-10千米。

(3)地幔(B)

①范围:介于地壳和地核之间,即莫霍面与b古登堡面之间。

②岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称,平均厚度100~110千米。

③软流层:一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。

(4)地核(C)

①范围:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

②分层

课堂练习2:

1.在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速的突然变化说明了什么问题?推测地幔和地核的物质状态可能是什么?

2.想一想我们还可以通过哪些渠道或方法获取地球内部的信息?

过渡:在地球的外部还存在着许多相互联系、相互制约的圈层,他们共同构成了人类赖以生存和发展的自然环境。

探究三:地球的外部圈层

出示表格:让学生了解地球外部圈层的基本情况。

外部圈层

概念

组成

其他

读图1-21地球圈层结构示意,思考

1.地球外部圈层之间有没有明显的界限?

2.地球外部圈层在地理环境中扮演什么角色,发挥什么作用?

3.地球外部圈层之间以及它们和岩石圈之间存在什么关系,能举例说明吗?

4.人类自身生存的环境中,包括人在内的生物圈层是地球外部圈层中最活跃的一层?谈谈你个人的看法。如果大气圈、水圈或者岩石圈发生变化或遭到破坏,对生物圈可能造成什么影响?

总结:

三、地球的外部圈层

1.大气圈

2.水圈

3.生物圈

(1)组成:地球上所有生物及其生存环境。

(2)特点:不单独占有任何空间,渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20千米。生物绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米的范围内,是生物圈的核心部分。

(3)意义:是地球生态系统的主体和最活跃的因素。

课堂练习3:

读地球四个圈层构成的示意图分析A、B、C分别代表什么圈层?

大气圈

A

B

C

课堂小结:地球外部圈层之间相互联系,相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境,特别是生物圈,它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,是地球上所有生物及其生存环境的总称,是世界上最大的生态系统。同样,人类与自然环境的关系也是相互影响、相互制约的。人类对地理环境的作用都会造成环境对人类的反作用。只有按自然规律办事,合理利用、改造自然,才能促进生态系统的良性发展,为人类造福。否则,会使生态系统恶性发展,影响人类的生存和发展。

【课堂作业】

1.在莫霍界面以下(A)

A.纵波和横波传播速度都增加

B.纵波传播速度下降,横波传播速度增加

C.纵波和横波传播速度都下降

D.纵波传播速度增加,横波传播速度下降

2.岩浆的主要发源地位于(B)

A.地壳

B.地幔

C.地核

D.岩石圈

3.水圈是(B)的圈层

A.连续而规则

B.连续不规则

C.不连续但规则

D.不连续不规则

4.四大圈层中厚度最大的是(A)

A.大气圈

B.岩石圈

C.生物圈

D.水圈

【课外作业】

1.P28活动。

2.练习册。

【学习反思】

1.大家一起回忆一下我们这节课学习了什么?有几部分知识?有哪些知识点比较较难?

新课标要求地理学习必须从注重地理结果转变为地理过程的学习,因而在学习活动中,通过探究挑战性、探索性和开放性的问题,大家通过自己探索,明白了一个问题是怎么解决的,一个结论是怎样推导出来的,以及这个结论是如何被应用的,使自己真正体验到进步,帮助学生认识自我,建立自信。

【教学反思】

1.问题的设计要更加简洁明了。

2.注意对学生在课堂上的发言给予形成性评价,更加关注学生,激发学生的学习热情。

3.注意学生读图、析图能力的培养。

4.加强自身处理课堂突发问题的应变能力。

5.在板书的设计上要更加精练。

6.在课堂的高潮部分让学生形成正确的情感、态度和价值观。

【教材分析】

本节教材主要介绍了地球的圈层结构,包括地球的内部圈层和外部圈层。人类对地球内部的了解,主要通过对地震波的研究,来推知地球内部的组成及其他特征。所以,在具体教学中,首先掌握地震波的特点:纵波传播速度快,能通过固态、液态、气态三态物质;横波传播速度慢,只能通过固态物质。在此基础上,我们就可以根据地震波速度的变化,来推知地球内部的物质的组成及特点。我们把地震波速度突然变化的面叫做不连续面:一个在地面下平均33千米处,纵波和横波的传播速度都明显增加,这个不连续面叫莫霍界面;另一个在地下2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫做古登堡界面。根据这两个界面,我们可以将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

地球外部圈层与人类关系比较密切,是人类赖以生存的环境,在后面的教材中会有更详细的介绍,所以在本节中介绍可简略点。当然,要强调的是地球外部圈层之间是相互联系,相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,是地球上所有生物及其生存环境的总称,是世界上最大的生态系统。同样,人类与自然环境的关系也是相互影响、相互制约的,人类对地理环境的作用都会造成环境对人类的反作用。所以,人类只有按自然规律办事,合理利用、改造自然,才能促进生态系统的良性发展,为人类造福。否则,会使生态系统恶性发展,影响人类的生存和发展。

【教学目标与核心素养】

人地协调观:了解地球圈层结构的基础上认识自然环境的组成,即在空间范围上把自然环境放在地球圈层结构中认识。但是对于各圈层不要求展开深入了解,而应抓其主要特点及与人类活动关系密切的内容。

综合思维:通过认识地球的圈层结构系统,培养树立起热爱地球和保护地球的观念。

区域认知:充分运用感性认知的手段,如利用教具、学具,或者绘制示意图,进而构架起地球圈层结构的认知框架。

地理实践力:人类通过长期活动创造了人文环境,而自然环境和人文环境共同组成地理环境,加深对人类生活的地球表层的认识。

【教学重难点】

教学难点:

1.地震波在地球内部传播速度的变化与地球内部物质组成的关系;

2.地球内圈层的空间分布、组成和特点。

教学重点:

1.区分岩石圈与地壳;

2.地球各圈层的特点。

【课前准备】

教学技术和教学仪器:多媒体手段、一个熟鸡蛋、一把小刀、图片资料、文字资料等。

【教学过程】

新课导入:

我们常说,学习地理就是一个谈天说地的过程,那么今天我们就回到地球本身。那自古以来人们对地球的结构都很好奇,19世纪一位想象力非常丰富的小说家凡尔纳写了一本小说,《地心游记》。凡尔纳充分地发挥了他的想象力。小说中提到主人公从冰岛的一个火山口进入了地球内部,从而展开了一段奇幻的冒险旅程。

师:在图片中我们看到了一个美轮美奂地底世界,有植物有动物等等。那真实的情况是这样子的吗?我们能不能像小说中那样从火山口进入到地球的内部去?那从火山口无法进入地球的内部,我们就打一口井进去可不可以?

思考:各个圈层如何划分及其特点如何?

1.鸡蛋是空心还是实心?它有几层?

(鸡蛋有蛋壳、蛋白、蛋黄三层。地球内部有几个圈层?我们又该如何知道?)

2.对于地球的内部圈层,我们不能向鸡蛋那样削开,那又该如何知道?(学生讨论)

(学生回答,引出地震和地震波)

新课讲授

一、地震和地震波

1.地震

(1)概念:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。地震是地球内部能量快速释放的一种形式。

(2)地震构造

(3)震级与烈度

①地震释放能量的大小用震级表示。

②地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

③一次地震,只有一个震级,但可以有多个烈度。

探究一:

(一)地球的内部圈层结构的研究方法

1.人类能进入地球内部较深的地方进行直接研究吗?

2.目前人类研究地球内部圈层结构的主要手段是什么?

3.人类是否还有其他的渠道和方法获取地球内部的信息?如果有,有哪些?请简要的说明。

总结:

1.不能。人类目前世界上最大的钻探深度是不足13千米。

2.地震波——地球的X射线。

3.有。(1)改进钻探技术,结合相关方面的科学设想。

(2)根据火山喷发的物质,获取地球内部物质组成的相关信息。

(3)地表的温泉、热泉可知地球内部有丰富的地热资源。

(4)遥感技术

(5)其他的手段

(二)地震波及其在划分地球内部圈层方面的运用

读课本图1-18地震波的传播速度与地球内部圈层的划分图

1.地震波有哪两种类型,它们在传播速度上有何差异?

2.假设某次地震发生后,横波和纵波都传播到地面,人的感觉会不会有差异?请说明原因。

3.地震产生的破坏主要是由地震波对地面的冲击造成的,你认为横波的破坏大还是纵波?请说明原因。

4.根据物理学的知识,波在均一介质中的传播速度是稳定的,如果地球内部物质的物理性质均一,地震波的传播速度又是怎样??

5.两种类型的地震波对传播介质的要求是否相同,存在什么差异?人类利用横波和纵波的这一性质可以勘探海底的油气资源,你能简单的说说原理吗?

总结:

1.指导学生读图,从图中看出两种类型地震波在传播速度上的差异。分析两种不同类型地震波的波动方向和传播方向的关系。

2.先上下颠簸或左右摇晃,与二者的传播速度有关。

3.横波破坏大。与地震波的波动方向有关。

4.较为稳定。

5.如表格

分类

特点

传播速度

传播介质

共同点

纵波(P波)

较快

固体、液体、气体

在不同介质中传播速度不同,经过不同介质的界面时,会发生反射和折射现象

横波(S波)

较慢

固体

讲述:

虽然地震波造成了巨大的破坏,给人们带来深刻的灾难,但它却是照亮地球内部的一盏明灯,是通往地球外部的信史。

课堂练习1:

1.有关地震波的叙述正确的是?(D)

A.地震波是一种无线电波

B.纵波传到古登堡面时完全消失

C.纵波和横波传播速度在莫霍面都明显减少

D.从震源发生的地震波,纵波比横波先到达地面

探究二:地球的内部圈层

(一)地球的内部圈层名称及其划分界面

读图1-18地震波的传播速度与地球内部圈层的划分图,思考:

1.地震波的传播速度在什么位置出现突然急剧的变化?这两个位置叫什么名称,它们因何得名?

2.在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速的突然变化说明了什么问题,推测地幔和地核的物质状态可能是什么?

3.根据地震波在地球内部传播速度上的差异,地球内部划分为几个圈层,它们的名称是什么,是否可以进一步划分?

总结:

在分组讨论的基础上让学生上台,对照幻灯片上的图进行讲解,并适时分析。

圈层名称

不连续面

深度

物质状态

地壳

莫霍界面

古登堡界面

33km

2900km

岩石构成的固体外壳

地幔

上地幔

固态

下地幔

地核

外核

液态、横波不能通过

内核

固态

(二)地球的内部圈层的物质组成和特征

读图1-19地球内部圈层示意,思考

1.地壳、地幔和地核的组成物质是什么?地球从外向内,三个圈层组成物质的密度、厚度、压力和温度上发生了什么变化?

2.地壳的厚度是不是均一的?陆壳和洋壳的厚度有何差异?

3.岩石圈和地壳的范围是否一致?在图中找到软流层的位置,结合提供的材料掌握软流层的相关知识。

材料:软流层

由于人类尚未直接接触此层,故对其性质都是推测的,根据地震波传播速度的性质。在岩石坚硬处传播快,反之慢。此处地震波传播速度明显减缓,因此被认定较软,并可能有一定流动性,故名。

科学家们推测,此层变软的原因是地球内部放射性元素聚集衰变产热。我们都知道豆子在热时变软,岩石也一样。软流层经最新的测量,被认为仍是固体。但在热量集中的地方,可能有局部熔融,被认为是岩浆的源地。有人曾根据岩石的导热性推测软流层的温度,结果发现在100km深度上温度可达1300℃左右,这个温度与从火山口流出的熔岩的温度十分接近,这似乎证明:火山熔岩就来自于软流层,换句话说软流层似乎就是岩浆的发源地。

总结:

二、地球的内部圈层

(1)划分依据:地震波的传播速度。

(2)地壳(A)

①范围:地球表面以下、a莫霍面以上的固体外壳。

②厚度:平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约39-41千米,大洋部分平均厚度约5-10千米。

(3)地幔(B)

①范围:介于地壳和地核之间,即莫霍面与b古登堡面之间。

②岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称,平均厚度100~110千米。

③软流层:一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。

(4)地核(C)

①范围:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

②分层

课堂练习2:

1.在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速的突然变化说明了什么问题?推测地幔和地核的物质状态可能是什么?

2.想一想我们还可以通过哪些渠道或方法获取地球内部的信息?

过渡:在地球的外部还存在着许多相互联系、相互制约的圈层,他们共同构成了人类赖以生存和发展的自然环境。

探究三:地球的外部圈层

出示表格:让学生了解地球外部圈层的基本情况。

外部圈层

概念

组成

其他

读图1-21地球圈层结构示意,思考

1.地球外部圈层之间有没有明显的界限?

2.地球外部圈层在地理环境中扮演什么角色,发挥什么作用?

3.地球外部圈层之间以及它们和岩石圈之间存在什么关系,能举例说明吗?

4.人类自身生存的环境中,包括人在内的生物圈层是地球外部圈层中最活跃的一层?谈谈你个人的看法。如果大气圈、水圈或者岩石圈发生变化或遭到破坏,对生物圈可能造成什么影响?

总结:

三、地球的外部圈层

1.大气圈

2.水圈

3.生物圈

(1)组成:地球上所有生物及其生存环境。

(2)特点:不单独占有任何空间,渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20千米。生物绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米的范围内,是生物圈的核心部分。

(3)意义:是地球生态系统的主体和最活跃的因素。

课堂练习3:

读地球四个圈层构成的示意图分析A、B、C分别代表什么圈层?

大气圈

A

B

C

课堂小结:地球外部圈层之间相互联系,相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境,特别是生物圈,它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,是地球上所有生物及其生存环境的总称,是世界上最大的生态系统。同样,人类与自然环境的关系也是相互影响、相互制约的。人类对地理环境的作用都会造成环境对人类的反作用。只有按自然规律办事,合理利用、改造自然,才能促进生态系统的良性发展,为人类造福。否则,会使生态系统恶性发展,影响人类的生存和发展。

【课堂作业】

1.在莫霍界面以下(A)

A.纵波和横波传播速度都增加

B.纵波传播速度下降,横波传播速度增加

C.纵波和横波传播速度都下降

D.纵波传播速度增加,横波传播速度下降

2.岩浆的主要发源地位于(B)

A.地壳

B.地幔

C.地核

D.岩石圈

3.水圈是(B)的圈层

A.连续而规则

B.连续不规则

C.不连续但规则

D.不连续不规则

4.四大圈层中厚度最大的是(A)

A.大气圈

B.岩石圈

C.生物圈

D.水圈

【课外作业】

1.P28活动。

2.练习册。

【学习反思】

1.大家一起回忆一下我们这节课学习了什么?有几部分知识?有哪些知识点比较较难?

新课标要求地理学习必须从注重地理结果转变为地理过程的学习,因而在学习活动中,通过探究挑战性、探索性和开放性的问题,大家通过自己探索,明白了一个问题是怎么解决的,一个结论是怎样推导出来的,以及这个结论是如何被应用的,使自己真正体验到进步,帮助学生认识自我,建立自信。

【教学反思】

1.问题的设计要更加简洁明了。

2.注意对学生在课堂上的发言给予形成性评价,更加关注学生,激发学生的学习热情。

3.注意学生读图、析图能力的培养。

4.加强自身处理课堂突发问题的应变能力。

5.在板书的设计上要更加精练。

6.在课堂的高潮部分让学生形成正确的情感、态度和价值观。