选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度【课件】(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度【课件】(20张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-18 07:30:50 | ||

图片预览

文档简介

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第二单元《生产工具与劳作方式》

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 现代科技进步与人类社会的发展

生产工具的进步与生产方式的变革,是社会生产力

发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。

【课程标准】

(1)了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;

(2)认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;

(3)理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

【学习目标】

(1)通过学习,学生能通过历史上生产工具与劳作方式的变迁来建构时空观念;

(2)通过学习,能够通过生产方式对社会发展的革命性意义来确立唯物史观;

(3)在学习过程中,通过挖掘生产工具、劳作方式、居住环境、生活方式、思想观念等历史现象的细节,依据历史常识与生活经验形成历史解释;

(4)在学习中,通过生产工具与劳作方式一系列可靠资料来树立史料实证的精神;

(5)通过一系列学习内容的基础上,理解经济活动与社会生活的辩证关系,理解人在社会中的位置,形成尊重自然与社会规律、热爱劳动、热爱生活等积极健康的情怀。

第5课 工业革命与工厂制度

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第二单元《生产工具与劳作方式》》

【课标要求】

认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响

【学习目标】

学习本课旨在帮助学生认识生产力推动劳作方式的变革,劳作方式的变革又推动生产力进一步发展以及社会存在决定社会意识,借此培养学生的思辨能力与提升学科素养。

1.通过文字、图片等资料了解工厂制度建立的背景及工业革命对人类社会生活方式的影响(素养:历史解释、史料实证)

2.通过回顾工业革命纺织业的发展,建立时间轴了解工厂制度建立的过程(素养:时空观念)

3.通过课堂探究,了解生产力发展与生产关系变革的关系,认识“大国制造”和“工匠精神”的重要性(素养:唯物史观、家国情怀)。

【学习思维引导】

【自主学习】:根据上述“学习思维引导”图示,浏览教材P24--30页内容,梳理教材知识体系,并完成导学案【问题引领】中的相关问题。

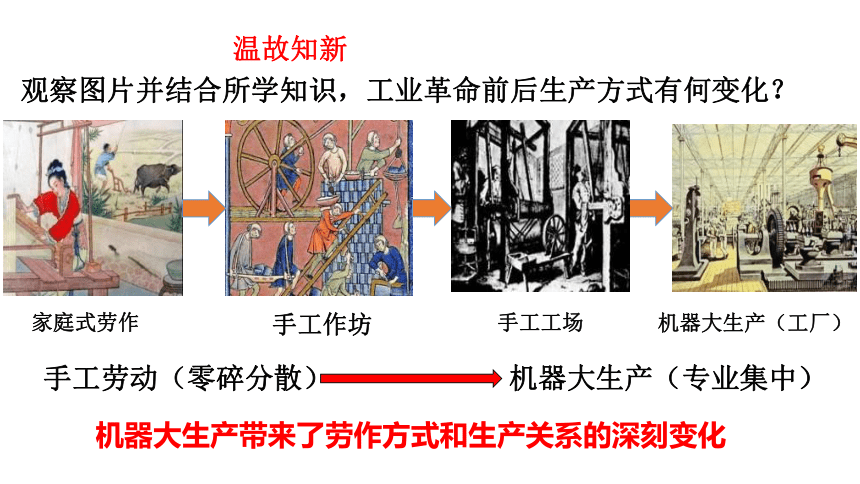

温故知新

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

手工劳动(零碎分散)

机器大生产(专业集中)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化

(一)生产力变化:大机器生产取代手工劳动

机器的发明和使用---从棉纺织业开始

读图说史:根据下组图片,回顾第一次工业革命棉纺织业发展进程。

1733年约翰·凯伊发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1769年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。;近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

工业革命带来的巨大的生产力使企业家们能够将其利润再投资于新设备的购置,进一步扩大了经济中的生产能力。---【美】杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》

一、工业革命引起生产方式的变化

(二)劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分

散的生产状态。

工场

工厂

什么是工厂制度?

工厂是独立于家庭生产之外的,确立了近代生产原则、有组织地集中劳动的场所。

工厂制度是一种新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

材料 18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。 ——-《从北京回望曼彻斯特》

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。

——钱乘旦《英国通史》

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

【问题探究】:根据材料并结合所学知识,分析工厂制度的特点。

特点(1)机器:倒班制(保证机器昼夜运行)(2)工人:规章制度严格(纪律意识)

(3)生产:流水线(协同、厂主监管) (4)原料:工厂统一供应、合理调配

思维拓展:工厂制度的特点

第一条:每天早晨机器开动十分钟后,工厂大门自行关闭,自该时起到早餐前,任何织工均不得入厂。在此时间内织工缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士。

第二条:在其他时间内,织工在机器转动时缺工者,按其管理的机器数目每台每小时罚款三便士;织工未得监工允许擅自离开车间者也罚款三便士。

第十一条:任何在厂里的工人一经发现和别人说话、吹口哨或唱歌者,罚款六便士……

第十二条:打断连接秆子者,每根从其工资中扣除一便士……——《被遗忘的苦难——英国工业革命人文实录》

经济:促进标准化生产模式诞生,提高生产效率,挖掘工人劳动潜质,促进早期管理人才出现,保证产品数量与质量,获得巨额利润。(生产组织和管理形式的巨变)

政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位。

文化:早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

工厂制度影响

【问题探究】:根据材料并结合所学知识,分析工厂制度的影响。

(三)机器大生产与工厂制度——对近代中国的影响

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

客观上传播了先进的资本主义思想和生产方式,从而推动中国迈向近代化。

材料:资产阶级奔走于全球各地……把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。

—【德】马克思,恩格斯《共产党宣言》

【问题探究】根据材料及所学知识,简述工业革命对中国社会产生了哪些的影响?

经济:中国开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义的产生与发展。

政治:中国沦为半殖民地半封建社会;客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

思想文化:西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,如促进中国近代教育发展。

心有灵犀:请展示你的风采!

客观上:中国被迫开始了近代化的进程!

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

(1)城市化发展:城市人口的大规模集中,促进了工商业的迅速发展,城市化的发展,改变了人们的生活空间。

材料(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。 —【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

思考:材料中的城市化带来了怎样的影响?

一、工业革命引起生活方式的变化

材料:旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。 ——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

(2)交通运输业的进步:欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,增加社会流动性,使世界联系更加紧密。

蒸汽火车

远洋货轮

农业机械

农业机械

伦敦奥运会开幕式《田园》

(3)乡村面貌的变化:农业现代化水平大大提高:农业机械日益普及,建立大农场人们的眼界开阔:大量人口从农村移向城市。

材料 从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

(4)生活节奏加快,时间观念增强

原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生

活的准则。

表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多

设有标准钟。

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料:1802年英国议会通过了第一个《工厂法》,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

材料: 在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。 ——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

(5)基础教育发展,人们文化素养提高

原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等,对民众的文化素质提出了更高的要求等。

表现:19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;20世纪,中国“癸卯学制”开始出现大量中、小学堂。创办工人夜校(P27【历史纵横】)

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

【自主探究】:结合所学知识,你如何理解狄更斯《双城记》对工业革命时期“最坏

的时代”描述。如何解决这一问题?

(6)给民众的生活带来消极影响:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。资本家压榨工人,阶级矛盾激化。

工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

“工匠精神”是一种职业精神,它是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

中国制造强国战略

本课小结

思维导图:建构知识体系

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素,生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步。

中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人,挑战逼人,使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上,瞄准世界科技前沿,引领科技发展方向,肩负起历史赋予的重任,勇做新时代科技创新的排头兵,努力建设世界科技强国。

科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。 ----习近平

谢谢!欢迎批评指导!

第二单元《生产工具与劳作方式》

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 现代科技进步与人类社会的发展

生产工具的进步与生产方式的变革,是社会生产力

发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。

【课程标准】

(1)了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;

(2)认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;

(3)理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

【学习目标】

(1)通过学习,学生能通过历史上生产工具与劳作方式的变迁来建构时空观念;

(2)通过学习,能够通过生产方式对社会发展的革命性意义来确立唯物史观;

(3)在学习过程中,通过挖掘生产工具、劳作方式、居住环境、生活方式、思想观念等历史现象的细节,依据历史常识与生活经验形成历史解释;

(4)在学习中,通过生产工具与劳作方式一系列可靠资料来树立史料实证的精神;

(5)通过一系列学习内容的基础上,理解经济活动与社会生活的辩证关系,理解人在社会中的位置,形成尊重自然与社会规律、热爱劳动、热爱生活等积极健康的情怀。

第5课 工业革命与工厂制度

高中历史统编教材选择性必修二《经济与社会生活》

第二单元《生产工具与劳作方式》》

【课标要求】

认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响

【学习目标】

学习本课旨在帮助学生认识生产力推动劳作方式的变革,劳作方式的变革又推动生产力进一步发展以及社会存在决定社会意识,借此培养学生的思辨能力与提升学科素养。

1.通过文字、图片等资料了解工厂制度建立的背景及工业革命对人类社会生活方式的影响(素养:历史解释、史料实证)

2.通过回顾工业革命纺织业的发展,建立时间轴了解工厂制度建立的过程(素养:时空观念)

3.通过课堂探究,了解生产力发展与生产关系变革的关系,认识“大国制造”和“工匠精神”的重要性(素养:唯物史观、家国情怀)。

【学习思维引导】

【自主学习】:根据上述“学习思维引导”图示,浏览教材P24--30页内容,梳理教材知识体系,并完成导学案【问题引领】中的相关问题。

温故知新

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

手工劳动(零碎分散)

机器大生产(专业集中)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化

(一)生产力变化:大机器生产取代手工劳动

机器的发明和使用---从棉纺织业开始

读图说史:根据下组图片,回顾第一次工业革命棉纺织业发展进程。

1733年约翰·凯伊发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1769年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。;近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

工业革命带来的巨大的生产力使企业家们能够将其利润再投资于新设备的购置,进一步扩大了经济中的生产能力。---【美】杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》

一、工业革命引起生产方式的变化

(二)劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分

散的生产状态。

工场

工厂

什么是工厂制度?

工厂是独立于家庭生产之外的,确立了近代生产原则、有组织地集中劳动的场所。

工厂制度是一种新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

材料 18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。 ——-《从北京回望曼彻斯特》

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。

——钱乘旦《英国通史》

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

【问题探究】:根据材料并结合所学知识,分析工厂制度的特点。

特点(1)机器:倒班制(保证机器昼夜运行)(2)工人:规章制度严格(纪律意识)

(3)生产:流水线(协同、厂主监管) (4)原料:工厂统一供应、合理调配

思维拓展:工厂制度的特点

第一条:每天早晨机器开动十分钟后,工厂大门自行关闭,自该时起到早餐前,任何织工均不得入厂。在此时间内织工缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士。

第二条:在其他时间内,织工在机器转动时缺工者,按其管理的机器数目每台每小时罚款三便士;织工未得监工允许擅自离开车间者也罚款三便士。

第十一条:任何在厂里的工人一经发现和别人说话、吹口哨或唱歌者,罚款六便士……

第十二条:打断连接秆子者,每根从其工资中扣除一便士……——《被遗忘的苦难——英国工业革命人文实录》

经济:促进标准化生产模式诞生,提高生产效率,挖掘工人劳动潜质,促进早期管理人才出现,保证产品数量与质量,获得巨额利润。(生产组织和管理形式的巨变)

政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位。

文化:早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

工厂制度影响

【问题探究】:根据材料并结合所学知识,分析工厂制度的影响。

(三)机器大生产与工厂制度——对近代中国的影响

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

客观上传播了先进的资本主义思想和生产方式,从而推动中国迈向近代化。

材料:资产阶级奔走于全球各地……把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。

—【德】马克思,恩格斯《共产党宣言》

【问题探究】根据材料及所学知识,简述工业革命对中国社会产生了哪些的影响?

经济:中国开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义的产生与发展。

政治:中国沦为半殖民地半封建社会;客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

思想文化:西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,如促进中国近代教育发展。

心有灵犀:请展示你的风采!

客观上:中国被迫开始了近代化的进程!

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

(1)城市化发展:城市人口的大规模集中,促进了工商业的迅速发展,城市化的发展,改变了人们的生活空间。

材料(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。 —【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

思考:材料中的城市化带来了怎样的影响?

一、工业革命引起生活方式的变化

材料:旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。 ——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

(2)交通运输业的进步:欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,增加社会流动性,使世界联系更加紧密。

蒸汽火车

远洋货轮

农业机械

农业机械

伦敦奥运会开幕式《田园》

(3)乡村面貌的变化:农业现代化水平大大提高:农业机械日益普及,建立大农场人们的眼界开阔:大量人口从农村移向城市。

材料 从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

(4)生活节奏加快,时间观念增强

原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生

活的准则。

表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多

设有标准钟。

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料:1802年英国议会通过了第一个《工厂法》,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

材料: 在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座,建立一系列的设施和机构。例如在一些工业城市开办机械学院,不仅向工人提供有用的技术知识,而且也向他们提供了一个社交的场所。还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,为普通民众提供了获取知识的机会。此外,理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,……1856-1882年的(报纸销售)增长率高达600%。……在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。 ——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

(5)基础教育发展,人们文化素养提高

原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等,对民众的文化素质提出了更高的要求等。

表现:19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;20世纪,中国“癸卯学制”开始出现大量中、小学堂。创办工人夜校(P27【历史纵横】)

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

【自主探究】:结合所学知识,你如何理解狄更斯《双城记》对工业革命时期“最坏

的时代”描述。如何解决这一问题?

(6)给民众的生活带来消极影响:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。资本家压榨工人,阶级矛盾激化。

工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

“工匠精神”是一种职业精神,它是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

中国制造强国战略

本课小结

思维导图:建构知识体系

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素,生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步。

中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人,挑战逼人,使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上,瞄准世界科技前沿,引领科技发展方向,肩负起历史赋予的重任,勇做新时代科技创新的排头兵,努力建设世界科技强国。

科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。 ----习近平

谢谢!欢迎批评指导!

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化