10.2内能 同步练习 2021-2022学年北师大版物理九年级全一册(有答案)

文档属性

| 名称 | 10.2内能 同步练习 2021-2022学年北师大版物理九年级全一册(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 762.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-18 22:21:48 | ||

图片预览

文档简介

10.2内能

一、单选题

1.下列现象中,能说明组成物质的分子在永不停息地运动的是( )

A.碟子中的酒精蒸发变少

B.柳絮漫天飞舞

C.有阳光照射时,打扫房间看到空中灰尘飞舞

D.风的形成

2.如图所示,荷叶上的水珠如颗颗珍珠一般,摇一摇荷叶,水珠会很快滑落,荷叶上竟然滴水不沾。关于荷叶上水珠的一些说法,正确的是( )

A.当水珠静止不动时,水珠中的水分子也静止不动

B.很小的水珠就是一个水分子

C.荷叶不沾水,是因为水珠与荷叶的分子之间只有斥力没有引力

D.两滴水珠相遇时能形成一个较大的水珠,说明分子之间存在引力

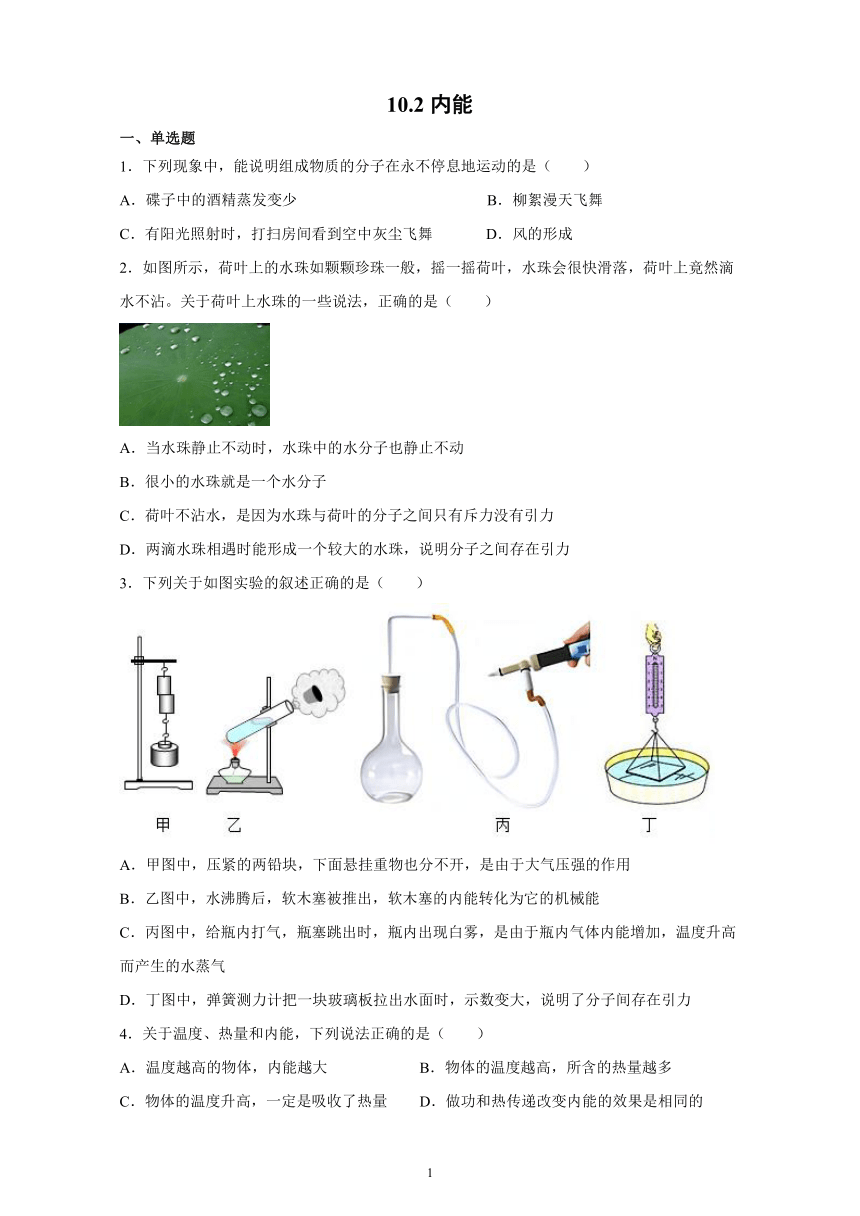

3.下列关于如图实验的叙述正确的是( )

A.甲图中,压紧的两铅块,下面悬挂重物也分不开,是由于大气压强的作用

B.乙图中,水沸腾后,软木塞被推出,软木塞的内能转化为它的机械能

C.丙图中,给瓶内打气,瓶塞跳出时,瓶内出现白雾,是由于瓶内气体内能增加,温度升高而产生的水蒸气

D.丁图中,弹簧测力计把一块玻璃板拉出水面时,示数变大,说明了分子间存在引力

4.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.温度越高的物体,内能越大

B.物体的温度越高,所含的热量越多

C.物体的温度升高,一定是吸收了热量

D.做功和热传递改变内能的效果是相同的

5.据悉,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)将于2021年10月在云南省昆明市召开,届时远方的宾客将有机会品尝云南特色小吃“过桥米线”。以下说法正确的是( )

A.热汤表面的油层加快了汤汁的蒸发

B.加入米线后,热汤从米线吸收热量

C.放入热汤中的肉片很快熟了,是通过做功的方式增加了内能

D.汤的香气扑鼻,说明分子在不停地做无规则运动

6.冬天的户外当我们手感觉很冷时,通常有两种做法能使手暖和起来,一是两手相互摩擦,二是对手哈气。下列成语中描述的现象与上面第一种方法原理相同的是( )

A.炙手可热

B.扬汤止沸

C.滴水成冰

D.钻木取火

7.如图是一个中间系有棉线的铁丝圈,浸过肥皂水后的情形;如图是用手指碰破棉线右侧的肥皂膜后的情形,这个实验说明了( )

A.物体是由大量的分子组成的

B.分子间存在着斥力

C.分子间存在着引力

D.分子间有空隙

8.冬泳逐渐成为部分人们喜爱的锻炼方式,关于冬泳的情景下列描述正确的是( )

A.冬季湖面上方出现少量“白气”是液体汽化形成的

B.水易流动且没有固定形状说明水分子间没有作用力

C.人体在水中觉得寒冷主要是做功改变了人体的内能

D.在有风时出水后感觉特别冷是由于体表水蒸发吸热

9.“生活处处有物理”,下列实例中,通过做功的方式改变物体内能的是( )

A.盛夏,阳光曝晒路面,路面温度升高

B.向饮料中加冰块,饮料温度降低

C.寒冬,用热水袋暖手,手感到温暖

D.锯木头,锯条温度升高

10.如图所示各实例中,通过热传递方式来改变内能的是( )

A.烧煮食物

B.锯条发烫

C.屁股“冒烟”

D.搓手取暖

11.将两个铅柱的底面削平、紧压,两个铅柱结合了起来,在下面吊挂一个重物,它们仍没有分开,如图,该实验说明了( )

A.分子间存在引力

B.分子间存在斥力

C.分子间存在间隙

D.分子无规则运动

12.图为注射器,把下面小孔堵住,小芳迅速下压活塞,注射器内密封的气体温度升高。立即放手,活塞会向上运动一段距离,在活塞向上运动的过程中气体( )

A.内能增加

B.分子动能减小

C.分子热运动更剧烈

D.没有热传递发生

13.描述二十四节气的诗句中蕴含着丰富的物理知识,以下说法正确的是( )

A.立春:“大地养和暖气生”,大地内能的增加是太阳通过做功的方式实现的

B.清明:“清明时节雨纷纷”,雨的形成是凝固现象

C.秋分:“丹桂小菊万径香”,桂花飘香说明分子在永不停息地做无规则运动

D.霜降:“一朝秋暮露成霜”,霜的形成要吸热

14.关于分子动理论知识,下列说法中不正确的是( )

A.端午节粽子飘香是扩散现象

B.盐放到热汤里,“化”得更快一些,说明扩散现象与温度有关

C.50ml酒精和50ml水混合总体积小于100ml,说明分子间有间隙

D.液体很难被压缩,说明液体分子间只存在斥力

15.诗词是中华文化的瑰宝之一,许多优美的诗词是对生活和自然现象的生动描述,下列诗词与对应的物理知识有错误的一项是( )

A.坐地日行八万里,巡天遥看万千河:“坐地”是相对于地面是静止的,“日行”则是相对于太阳在运动

B.不敢高声语,恐惊天上人:“高”是指声音的音调高

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开:满树雪花是由空气中的水蒸气凝华而成的

D.花气袭人知骤暖:分子热运动快慢与温度有关

二、多选题

16.如图所示,将铁丝在同一位置快速弯折50次,然后迅速把铁丝弯曲的部分放在蜡烛上,蜡烛接触铁丝的部位立刻形成一个凹槽。对这一现象的解释,正确的是( )

A.弯折铁丝时,机械能转化为内能

B.铁丝接触蜡烛时,铁丝温度降低

C.铁丝接触蜡烛时,蜡烛内能增加

D.蜡烛吸收热量,熔化时温度不变

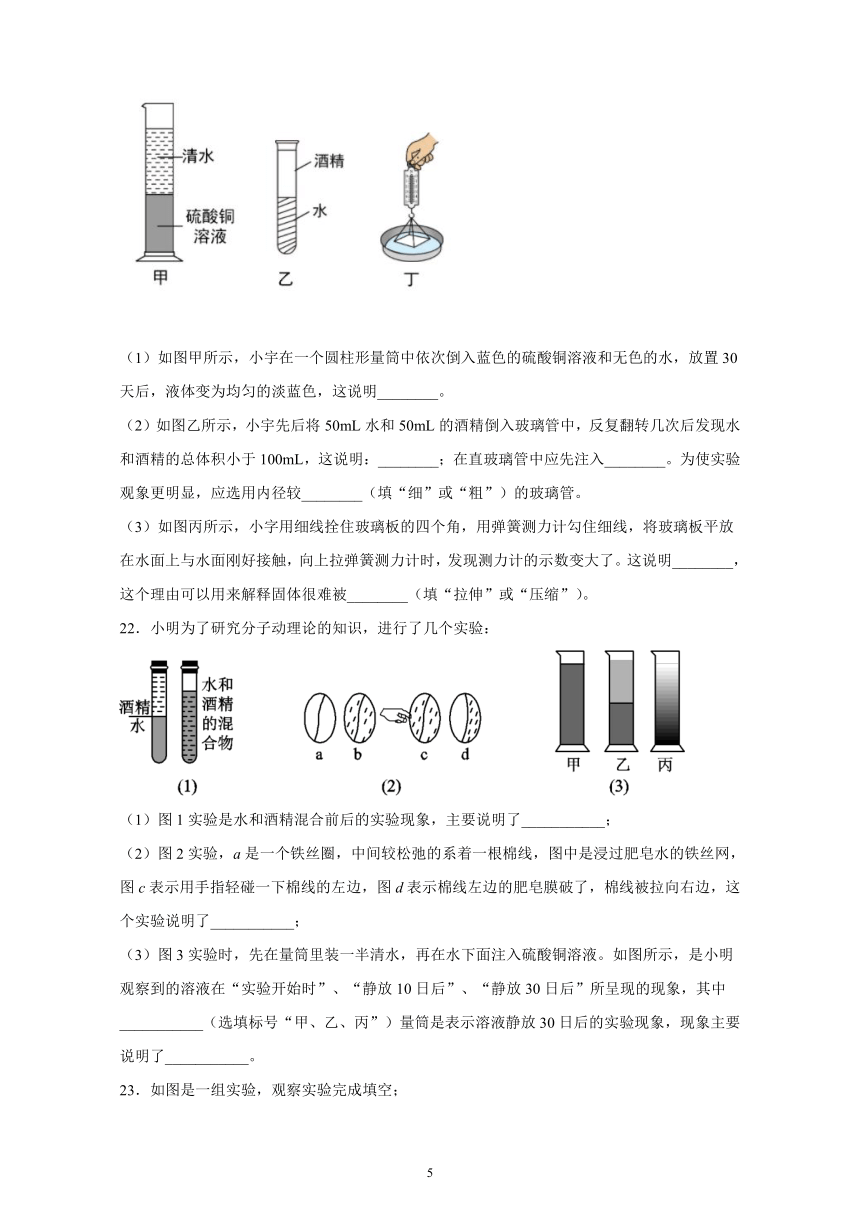

17.下列事例中,通过做功改变物体内能的是( )

A.冬天,搓手取暖

B.用放大镜聚光烤焦纸

C.玩滑梯臀部发热

D.下压活塞硝化棉燃烧

18.自然界的许多动物为了适应生存环境,进化了身体。下列从物理学的角度给出的解释正确的是( )

A.鸟的翅膀上部是向外凸起的流线型,以获得升力便于飞行

B.泥鳅体表有一层滑黏的液体,可减小摩擦以利于钻入泥洞

C.壁虎脚底有数百万根刚毛,利用分子引力不会从墙上掉下

D.骆驼具有宽大的脚掌,可以减小对沙漠的压力而不会下陷

19.下列物理现象中,属于通过做功途径改变物体内能的是( )

A.搓手时两手会变热

B.用砂轮磨刀,有火星迸出

C.冬天晒太阳人会感到暖和

D.饮料放入冰箱冷藏室会变凉

20.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.物体的温度升高,内能增大

B.物体的温度越高,所含的热量越多

C.物体内能增大,一定从外界吸收热量

D.物体的温度不变,其内能可能改变

三、实验题

21.在学习了“分子动理论”后,小宇进行了以下几个小实验:

(1)如图甲所示,小宇在一个圆柱形量筒中依次倒入蓝色的硫酸铜溶液和无色的水,放置30天后,液体变为均匀的淡蓝色,这说明________。

(2)如图乙所示,小宇先后将50mL水和50mL的酒精倒入玻璃管中,反复翻转几次后发现水和酒精的总体积小于100mL,这说明:________;在直玻璃管中应先注入________。为使实验观象更明显,应选用内径较________(填“细”或“粗”)的玻璃管。

(3)如图丙所示,小字用细线拴住玻璃板的四个角,用弹簧测力计勾住细线,将玻璃板平放在水面上与水面刚好接触,向上拉弹簧测力计时,发现测力计的示数变大了。这说明________,这个理由可以用来解释固体很难被________(填“拉伸”或“压缩”)。

22.小明为了研究分子动理论的知识,进行了几个实验:

(1)图1实验是水和酒精混合前后的实验现象,主要说明了___________;

(2)图2实验,a是一个铁丝圈,中间较松弛的系着一根棉线,图中是浸过肥皂水的铁丝网,图c表示用手指轻碰一下棉线的左边,图d表示棉线左边的肥皂膜破了,棉线被拉向右边,这个实验说明了___________;

(3)图3实验时,先在量筒里装一半清水,再在水下面注入硫酸铜溶液。如图所示,是小明观察到的溶液在“实验开始时”、“静放10日后”、“静放30日后”所呈现的现象,其中___________(选填标号“甲、乙、丙”)量筒是表示溶液静放30日后的实验现象,现象主要说明了___________。

23.如图是一组实验,观察实验完成填空;

(1)如图甲,向一端封闭的玻璃管中注水至一半位置,再注入酒精直至充满。封闭管口,并将玻璃管反复翻转,使水和酒精充分混合,观察液面的位置。发现混合后与混合前相比总体积变小,说明分子间存在

___________。固体和液体很难被压缩说明分子间存在___________;

(2)

如图乙,小明嗅到酒精气味的现象,说明___________;

(3)如图丙,把墨水滴入冷水和热水的情况,此实验说明___________,分子无规则运动越剧烈;

(4)如图丁,把一块玻璃板用弹簧测力计拉出水面,观察到弹簧测力计示数在离开水面时比离开水面后___________(大/小),说明分子间存在___________。

24.阅读短文,完成答题。

学习分子的有关知识之后,小王等同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和温度之间有没有关系?

①分子运动快慢与温度没有关系;

②分子运动快慢与温度有关系,并且温度越高分子运动越快;

为了研究猜想①是否正确?小王等同学进行了如下实验:

如图取来相同的两只烧杯,在其中放质量相同的冷水和热水,各滴一滴红墨水,小王他们发现温度高的那杯水中的颜色变化得快一些。小王他们通过分析、归纳、总结,得出分子的运动快慢和温度之间的关系。

(1)通过实验得出的结论是:___________。

(2)实验过程中,用相同的烧杯,放质量相同的冷水和热水,各滴入一滴红墨水,所运用的一种研究方法是:___________。

(3)实验过程中,___________(填“能”或“不能”)用玻璃棒搅动杯中的水。

(4)“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴。”这是南宋诗人陆游《村居书喜》中的两句诗。请说说你现在对“花气袭人知骤暖”的理解:___________。

参考答案

1.A

详解:

A.碟子中的酒精蒸发变少,是酒精分子运动的结果,故A符合题意;

B.柳絮漫天飞舞是物体的机械运动,故B不符合题意;

C.灰尘飞舞,是指固体颗粒尘土的运动,不属于分子运动。故C不符合题意;

D.风是地球上的一种空气流动现象,一般由太阳辐射热引起,不能说明分子在永不停息地运动,故D不符合题意。

故选A。

2.D

详解:

A.当水珠静止不动时,水珠中的水分子在做无规则运动,故A错误;

B.很小的水珠由大量的水分子组成的,故B错误;

C.荷叶不沾水,是因为水珠与荷叶的分子之间既有斥力,也有引力,故C错误;

D.两滴水珠相遇时能形成一个较大的水珠,分子之间存在引力,才会聚集成一个大水珠,故说明分子之间存在引力,故D正确。

故选D。

3.D

详解:

A.甲图中,将接触面被削平的两个铅块用力压紧,可以使它们结合在一起,即便在下端悬挂一定质量的重物也不分开,这个实验说明分子之间存在相互作用的引力,故A错误;

B.乙图中,在软木塞被冲出试管口的过程中,水蒸气的内能转化为软木塞的机械能,故B错误;

C.丙图中,水蒸气会把瓶塞冲出,水蒸气对瓶塞做了功,水蒸气的内能转化为瓶塞的机械能,水蒸气内能减少,温度降低,水蒸气发生液化形成小水珠,瓶口出现“白雾”,故C错误;

D.丁图中,因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大,故D正确。

故选D。

4.D

详解:

A.内能的大小与物体质量、温度有关,只根据温度高低不能判断内能的大小,所以温度高的物体,其内能不一定大,故A错误;

B.热量是过程量,不能说含有,故B错误;

C.物体温度升高,可能是物体吸收了热量,也可能是对物体做了功,故C错误;

D.做功和热传递都能改变物体的内能,两过程的本质不同,但改变物体内能的效果相同,故D正确。

故选D。

5.D

详解:

A.热汤表面的油层减慢了汤汁的蒸发,故A错误;

B.加入米线后,热汤温度高,米线从热汤吸收热量,故B错误;

C.放入热汤中的肉片很快熟了,是通过热传递的方式增加了内能,故C错误;

D.汤的香气扑鼻,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故D正确。

故选D。

6.D

详解:

两手相互摩擦,机械能转化为内能,是通过做功改变物体的内能。

A.炙手可热是通过热传递改变物体的内能,故A不符合题意;

B.扬汤止沸是通过热传递改变物体的内能,故B不符合题意;

C.滴水成冰是凝固现象,凝固过程中水放热、内能减小,是通过热传递改变物体的内能,故C不符合题意;

D.钻木取火时克服摩擦力做功,机械能转化为内能,木头的内能增加、温度升高,达到木头的着火点,木头会燃烧,是通过做功改变物体的内能,故D符合题意。

故选D。

7.C

详解:

用手指轻碰棉线的右边,右边肥皂膜破了后,由于左侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用,故将棉线拉向左侧,说明了分子存在相互的引力。

故选C。

8.D

详解:

A.湖水蒸发形成的水蒸气遇到冷的空气液化形成小水滴,这就是“白气”,故A错误;

B.构成物质的任何分子间都有引力作用力,水易流动,是因为液体具有流动性,不能说明分子间没有作用力,故B错误;

C.人体在水中觉得寒冷主要是热传递改变了人体的内能,故C错误;

D.从水中上岸后,身上的水在蒸发时,吸收身体的热量,使人体的温度降低,所以人会感觉到冷,有风时加快了蒸发,则出水后会感觉特别冷,故D正确。

故选D。

9.D

详解:

A.曝晒路面,路面温度升高,是通过热传递的方式改变物体内能,故A不符合题意;

B.向饮料中加冰块,具有温度差,冰块从饮料吸收热量,是通过热传递的方式改变物体内能,故B不符合题意;

C.热水袋温度比手的温度高,是通过热传递的方式改变物体内能,故C不符合题意;

D.锯木头,锯条来回摩擦,温度升高,是通过做功的方式改变物体内能,故D符合题意。

故选D。

10.A

详解:

A.改变物体内能的方法是做功和热传递。烧煮食物是通过热传递的方法来改变物体内能的,故A符合题意;

B.用锯锯木头时,锯条发烫,是通过做功的方法来改变物体内能的,故B不符合题意;

C.小孩从滑梯下滑下,屁股“冒烟”,是通过做功的方法来改变物体内能的,故C不符合题意;

D.冬天搓手取暖,是通过做功的方法来改变物体内能的,

故D不符合题意。

故选A。

11.A

详解:

分子间存在相互作用的引力和斥力;将两个铅柱的底面削平、紧压,两个铅柱结合了起来,在下面吊挂一个重物,它们仍没有分开,说明了说明分子间存在引力,故BCD不符合题意,A符合题意。

故选A。

12.B

详解:

立即放手后,活塞内气体的内能转化为活塞的机械能,活塞会向上运动一段距离,注射器内密封气体的内能减小,温度降低,分子动能减小,分子热运动减弱,由于注射器内气体温度高于周围,所以这个过程有热传递的发生。

故选B。

13.C

详解:

A.大地内能的增加是太阳通过热传递的方式实现的,故A错误;

B.雨的形成是水蒸气液化为小水滴,故B错误;

C.“丹桂小菊万径香”,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,凝华放热,故D错误。

故选C。

14.D

详解:

A.端午节粽子飘香,是气体分子运动的结果,是扩散现象,故A不符合题意;

B.盐放到热汤里,温度高,分子运动快,因此“化”得更快一些,说明扩散现象与温度有关,故B不符合题意;

C.50ml酒精和50m水混合,因分子间有间隔,总体积小于100

ml,故C不符合题意;

D.液体很难被压缩,说明液体分子间存在斥力,分子间引力和斥力是同时存在的,故D符合题意。

故选D。

15.B

详解:

A.根据运动的相对性,“坐地”是相对于地面无相对运动是静止的,“日行”则是相对于太阳有相对运动在运动,故A正确,A不符合题意;

B.不敢高声语,恐惊天上人:“高”是指声音的强度大即响度高,故B错误,B符合题意;

C.雪花是由空气中的水蒸气遇冷直接凝华而成的固态,故C正确,C不符合题意;

D.分子热运动快慢与温度有关,温度越高则分子运动越剧烈,故D正确,D不符合题意。

故选B。

16.ABC

详解:

A.弯折铁丝,对铁丝做功,机械能转化为内能,故A正确;

B.铁丝接触蜡烛时,铁丝放出热量,温度降低,故B正确;

C.铁丝接触蜡烛时,蜡烛吸收热量,温度升高,内能增加,故C正确;

D.蜡烛是非晶体,在熔化时吸收热量,温度不断升高,故D错误。

故选ABC。

17.ACD

详解:

A.冬天,搓手取暖是机械能转化为内能,通过做功的方式,故A符合题意;

B.用放大镜聚光烤焦纸是利用热传递改变内能,故B不符合题意;

C.玩滑梯臀部发热,是摩擦生热,机械能转化为内能,通过做功的方式,故C符合题意;

D.下压活塞硝化棉燃烧,下压时对空气做功,内能增大,温度升高,达到燃点,故D符合题意。

故选ACD。

18.ABC

详解:

A.鸟的翅膀上部是向外凸起的流线型,利用流体压强,获得升力,故A正确;

B.泥鳅体表有一层滑黏的液体,使接触面脱离,可减小摩擦以利于钻入泥洞,故B正确;

C.壁虎脚底有数百万根刚毛,而每根刚毛末端又有更多更细的分支,这种精细结构使得刚毛与物体表面分子间的距离非常近,是利用了分子引力,故C正确;

D.骆驼具有宽大的脚掌,可以减小对沙漠的压强,故D错误。

故选ABC。

19.AB

详解:

A.搓手时两手克服摩擦做功,使手的内能增加、温度升高,是通过做功途径改变物体内能,故A符合题意;

B.用砂轮磨刀时,克服摩擦做功,机械能转化为内能,属于通过做功途径改变物体内能,故B符合题意;

C.冬天晒太阳人会感到暖和,人身体的内能增加、温度升高,是通过热传递改变物体的内能,故C不符合题意;

D.饮料放入冰箱冷藏室,饮料放出热量、内能减少、温度降低,是通过热传递改变物体的内能,故D不符合题意。

故选AB。

20.AD

详解:

A.影响物体内能大小的因素之一便是温度,所以物体温度升高,内能一定增大,故A正确;

B.热量是过程量,是由一个物体传递给另一个物体的,所以不能说物体含的热量多少,只能说,温度高的物体,内能大,故B错误;

C.改变物体内能有两种方式:做功和热传递,所以物体内能增大,有可能是从外界吸收了热量,也有可能是外界对物体做功,故C错误;

D.物体温度不变,其内能有可能增大或减小,譬如晶体在熔化时,温度不变,但内能增大,晶体在凝固时,温度不变,但内能减小,故D正确。

故选AD。

21.分子永不停息的做无规则运动

分子间有间隙

水

细

分子间有引力

拉伸

详解:

(1)[1]水分子和硫酸铜分子在不停地做无规则运动,所以上面的水分子要向下运动,进入到硫酸铜溶液中,同理硫酸铜分子向上运动,进入到上面的水中,说明分子永不停息的做无规则运动。

(2)[2]将50mL的水和50mL的酒精充分混合,混合后水与酒精的总体积将小于100mL,正是由于酒精分子和水分子之间有间隙,才会导致混合总体积变小。

[3][4]在比较一定量的水和酒精混合后总体积大小的实验中,应该在直玻璃管中应先注入水,目的是记录水和酒精混合前的总体积;为了实验现象更明显,应该选取内径较细的玻璃管。

(3)[5][6]当玻璃接触水面时,由于水分子和玻璃分子距离较近,故两种分子之间会产生相互作用的引力,用弹簧测力计将玻璃拉起需提供比玻璃重力大的力,说明玻璃和水的接触面之间存在相互作用的分子引力;由于分子间引力的存在,固体很难被拉伸。

22.分子间有间隙

分子间有相互作用的引力

甲

分子在不断地做无规则运动

详解:

(1)[1]图1实验中水和酒精混合前总体积较大,混合后总体积变小,说明分子间有间隙,体积的变小是由于水和酒精混合后分子进入彼此分子间隙而导致的。

(2)[2]肥皂膜是由大量分子组成的,棉线被拉向右边,说明分子间有相互作用的引力,由于分子相互吸引导致分子表面积缩小,将棉线拉向右边。

(3)[3][4]水的密度较小,硫酸铜溶液的密度较大,在水下面注入硫酸铜溶液后,水浮在硫酸铜溶液上方,但经过一段时间后,会变为均匀的硫酸铜溶液,如甲所示,这是因为硫酸铜分子上升进入水分子之间,水分子也下降进入了硫酸铜分子之间,说明了分子在不断地无规则运动。

23.空隙

排斥力

分子处在永不停息的无规则运动中

温度越高

大

吸引力

详解:

(1)[1]分子间存在着空隙,水和酒精充分混合后,酒精分子和水分子分别进入了对方分子的空隙中,使得水和酒精混合后的总体积变小了。

[2]因为固体和液体间存在着斥力,所以固体和液体很难被压缩。

(3)[3]能闻到气味,是发生了扩散现象,说明分子在永不停息的做无规则运动。

(3)[4]由于热水的温度高,分子运动剧烈,在冷水杯和热水杯中滴入两滴墨水,会看到热水中的墨水扩散的快。这表明分子的无规则运动与温度有关,温度越高,分子的无规则运动越剧烈。

(4)[5][6]因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大。

24.温度越高,分子运动越剧烈

控制变量法

不能

温度越高,分子运动越剧烈

详解:

(1)[1]一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈,扩散越快。

(2)[2]水中颜色变化快慢受水温、水的多少等多个因素影响,这里控制水温不同而其它因素相同,采用了控制变量法。

(3)[3]即使分子不运动,用玻璃棒搅动,也可使水的颜色发生变化,不能说明水颜色变化是由于水分子无规则运动所引起。

(4)[4]气温升高,导致花香分子在空气中无规则运动加剧,扩散加剧。

一、单选题

1.下列现象中,能说明组成物质的分子在永不停息地运动的是( )

A.碟子中的酒精蒸发变少

B.柳絮漫天飞舞

C.有阳光照射时,打扫房间看到空中灰尘飞舞

D.风的形成

2.如图所示,荷叶上的水珠如颗颗珍珠一般,摇一摇荷叶,水珠会很快滑落,荷叶上竟然滴水不沾。关于荷叶上水珠的一些说法,正确的是( )

A.当水珠静止不动时,水珠中的水分子也静止不动

B.很小的水珠就是一个水分子

C.荷叶不沾水,是因为水珠与荷叶的分子之间只有斥力没有引力

D.两滴水珠相遇时能形成一个较大的水珠,说明分子之间存在引力

3.下列关于如图实验的叙述正确的是( )

A.甲图中,压紧的两铅块,下面悬挂重物也分不开,是由于大气压强的作用

B.乙图中,水沸腾后,软木塞被推出,软木塞的内能转化为它的机械能

C.丙图中,给瓶内打气,瓶塞跳出时,瓶内出现白雾,是由于瓶内气体内能增加,温度升高而产生的水蒸气

D.丁图中,弹簧测力计把一块玻璃板拉出水面时,示数变大,说明了分子间存在引力

4.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.温度越高的物体,内能越大

B.物体的温度越高,所含的热量越多

C.物体的温度升高,一定是吸收了热量

D.做功和热传递改变内能的效果是相同的

5.据悉,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)将于2021年10月在云南省昆明市召开,届时远方的宾客将有机会品尝云南特色小吃“过桥米线”。以下说法正确的是( )

A.热汤表面的油层加快了汤汁的蒸发

B.加入米线后,热汤从米线吸收热量

C.放入热汤中的肉片很快熟了,是通过做功的方式增加了内能

D.汤的香气扑鼻,说明分子在不停地做无规则运动

6.冬天的户外当我们手感觉很冷时,通常有两种做法能使手暖和起来,一是两手相互摩擦,二是对手哈气。下列成语中描述的现象与上面第一种方法原理相同的是( )

A.炙手可热

B.扬汤止沸

C.滴水成冰

D.钻木取火

7.如图是一个中间系有棉线的铁丝圈,浸过肥皂水后的情形;如图是用手指碰破棉线右侧的肥皂膜后的情形,这个实验说明了( )

A.物体是由大量的分子组成的

B.分子间存在着斥力

C.分子间存在着引力

D.分子间有空隙

8.冬泳逐渐成为部分人们喜爱的锻炼方式,关于冬泳的情景下列描述正确的是( )

A.冬季湖面上方出现少量“白气”是液体汽化形成的

B.水易流动且没有固定形状说明水分子间没有作用力

C.人体在水中觉得寒冷主要是做功改变了人体的内能

D.在有风时出水后感觉特别冷是由于体表水蒸发吸热

9.“生活处处有物理”,下列实例中,通过做功的方式改变物体内能的是( )

A.盛夏,阳光曝晒路面,路面温度升高

B.向饮料中加冰块,饮料温度降低

C.寒冬,用热水袋暖手,手感到温暖

D.锯木头,锯条温度升高

10.如图所示各实例中,通过热传递方式来改变内能的是( )

A.烧煮食物

B.锯条发烫

C.屁股“冒烟”

D.搓手取暖

11.将两个铅柱的底面削平、紧压,两个铅柱结合了起来,在下面吊挂一个重物,它们仍没有分开,如图,该实验说明了( )

A.分子间存在引力

B.分子间存在斥力

C.分子间存在间隙

D.分子无规则运动

12.图为注射器,把下面小孔堵住,小芳迅速下压活塞,注射器内密封的气体温度升高。立即放手,活塞会向上运动一段距离,在活塞向上运动的过程中气体( )

A.内能增加

B.分子动能减小

C.分子热运动更剧烈

D.没有热传递发生

13.描述二十四节气的诗句中蕴含着丰富的物理知识,以下说法正确的是( )

A.立春:“大地养和暖气生”,大地内能的增加是太阳通过做功的方式实现的

B.清明:“清明时节雨纷纷”,雨的形成是凝固现象

C.秋分:“丹桂小菊万径香”,桂花飘香说明分子在永不停息地做无规则运动

D.霜降:“一朝秋暮露成霜”,霜的形成要吸热

14.关于分子动理论知识,下列说法中不正确的是( )

A.端午节粽子飘香是扩散现象

B.盐放到热汤里,“化”得更快一些,说明扩散现象与温度有关

C.50ml酒精和50ml水混合总体积小于100ml,说明分子间有间隙

D.液体很难被压缩,说明液体分子间只存在斥力

15.诗词是中华文化的瑰宝之一,许多优美的诗词是对生活和自然现象的生动描述,下列诗词与对应的物理知识有错误的一项是( )

A.坐地日行八万里,巡天遥看万千河:“坐地”是相对于地面是静止的,“日行”则是相对于太阳在运动

B.不敢高声语,恐惊天上人:“高”是指声音的音调高

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开:满树雪花是由空气中的水蒸气凝华而成的

D.花气袭人知骤暖:分子热运动快慢与温度有关

二、多选题

16.如图所示,将铁丝在同一位置快速弯折50次,然后迅速把铁丝弯曲的部分放在蜡烛上,蜡烛接触铁丝的部位立刻形成一个凹槽。对这一现象的解释,正确的是( )

A.弯折铁丝时,机械能转化为内能

B.铁丝接触蜡烛时,铁丝温度降低

C.铁丝接触蜡烛时,蜡烛内能增加

D.蜡烛吸收热量,熔化时温度不变

17.下列事例中,通过做功改变物体内能的是( )

A.冬天,搓手取暖

B.用放大镜聚光烤焦纸

C.玩滑梯臀部发热

D.下压活塞硝化棉燃烧

18.自然界的许多动物为了适应生存环境,进化了身体。下列从物理学的角度给出的解释正确的是( )

A.鸟的翅膀上部是向外凸起的流线型,以获得升力便于飞行

B.泥鳅体表有一层滑黏的液体,可减小摩擦以利于钻入泥洞

C.壁虎脚底有数百万根刚毛,利用分子引力不会从墙上掉下

D.骆驼具有宽大的脚掌,可以减小对沙漠的压力而不会下陷

19.下列物理现象中,属于通过做功途径改变物体内能的是( )

A.搓手时两手会变热

B.用砂轮磨刀,有火星迸出

C.冬天晒太阳人会感到暖和

D.饮料放入冰箱冷藏室会变凉

20.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.物体的温度升高,内能增大

B.物体的温度越高,所含的热量越多

C.物体内能增大,一定从外界吸收热量

D.物体的温度不变,其内能可能改变

三、实验题

21.在学习了“分子动理论”后,小宇进行了以下几个小实验:

(1)如图甲所示,小宇在一个圆柱形量筒中依次倒入蓝色的硫酸铜溶液和无色的水,放置30天后,液体变为均匀的淡蓝色,这说明________。

(2)如图乙所示,小宇先后将50mL水和50mL的酒精倒入玻璃管中,反复翻转几次后发现水和酒精的总体积小于100mL,这说明:________;在直玻璃管中应先注入________。为使实验观象更明显,应选用内径较________(填“细”或“粗”)的玻璃管。

(3)如图丙所示,小字用细线拴住玻璃板的四个角,用弹簧测力计勾住细线,将玻璃板平放在水面上与水面刚好接触,向上拉弹簧测力计时,发现测力计的示数变大了。这说明________,这个理由可以用来解释固体很难被________(填“拉伸”或“压缩”)。

22.小明为了研究分子动理论的知识,进行了几个实验:

(1)图1实验是水和酒精混合前后的实验现象,主要说明了___________;

(2)图2实验,a是一个铁丝圈,中间较松弛的系着一根棉线,图中是浸过肥皂水的铁丝网,图c表示用手指轻碰一下棉线的左边,图d表示棉线左边的肥皂膜破了,棉线被拉向右边,这个实验说明了___________;

(3)图3实验时,先在量筒里装一半清水,再在水下面注入硫酸铜溶液。如图所示,是小明观察到的溶液在“实验开始时”、“静放10日后”、“静放30日后”所呈现的现象,其中___________(选填标号“甲、乙、丙”)量筒是表示溶液静放30日后的实验现象,现象主要说明了___________。

23.如图是一组实验,观察实验完成填空;

(1)如图甲,向一端封闭的玻璃管中注水至一半位置,再注入酒精直至充满。封闭管口,并将玻璃管反复翻转,使水和酒精充分混合,观察液面的位置。发现混合后与混合前相比总体积变小,说明分子间存在

___________。固体和液体很难被压缩说明分子间存在___________;

(2)

如图乙,小明嗅到酒精气味的现象,说明___________;

(3)如图丙,把墨水滴入冷水和热水的情况,此实验说明___________,分子无规则运动越剧烈;

(4)如图丁,把一块玻璃板用弹簧测力计拉出水面,观察到弹簧测力计示数在离开水面时比离开水面后___________(大/小),说明分子间存在___________。

24.阅读短文,完成答题。

学习分子的有关知识之后,小王等同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和温度之间有没有关系?

①分子运动快慢与温度没有关系;

②分子运动快慢与温度有关系,并且温度越高分子运动越快;

为了研究猜想①是否正确?小王等同学进行了如下实验:

如图取来相同的两只烧杯,在其中放质量相同的冷水和热水,各滴一滴红墨水,小王他们发现温度高的那杯水中的颜色变化得快一些。小王他们通过分析、归纳、总结,得出分子的运动快慢和温度之间的关系。

(1)通过实验得出的结论是:___________。

(2)实验过程中,用相同的烧杯,放质量相同的冷水和热水,各滴入一滴红墨水,所运用的一种研究方法是:___________。

(3)实验过程中,___________(填“能”或“不能”)用玻璃棒搅动杯中的水。

(4)“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴。”这是南宋诗人陆游《村居书喜》中的两句诗。请说说你现在对“花气袭人知骤暖”的理解:___________。

参考答案

1.A

详解:

A.碟子中的酒精蒸发变少,是酒精分子运动的结果,故A符合题意;

B.柳絮漫天飞舞是物体的机械运动,故B不符合题意;

C.灰尘飞舞,是指固体颗粒尘土的运动,不属于分子运动。故C不符合题意;

D.风是地球上的一种空气流动现象,一般由太阳辐射热引起,不能说明分子在永不停息地运动,故D不符合题意。

故选A。

2.D

详解:

A.当水珠静止不动时,水珠中的水分子在做无规则运动,故A错误;

B.很小的水珠由大量的水分子组成的,故B错误;

C.荷叶不沾水,是因为水珠与荷叶的分子之间既有斥力,也有引力,故C错误;

D.两滴水珠相遇时能形成一个较大的水珠,分子之间存在引力,才会聚集成一个大水珠,故说明分子之间存在引力,故D正确。

故选D。

3.D

详解:

A.甲图中,将接触面被削平的两个铅块用力压紧,可以使它们结合在一起,即便在下端悬挂一定质量的重物也不分开,这个实验说明分子之间存在相互作用的引力,故A错误;

B.乙图中,在软木塞被冲出试管口的过程中,水蒸气的内能转化为软木塞的机械能,故B错误;

C.丙图中,水蒸气会把瓶塞冲出,水蒸气对瓶塞做了功,水蒸气的内能转化为瓶塞的机械能,水蒸气内能减少,温度降低,水蒸气发生液化形成小水珠,瓶口出现“白雾”,故C错误;

D.丁图中,因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大,故D正确。

故选D。

4.D

详解:

A.内能的大小与物体质量、温度有关,只根据温度高低不能判断内能的大小,所以温度高的物体,其内能不一定大,故A错误;

B.热量是过程量,不能说含有,故B错误;

C.物体温度升高,可能是物体吸收了热量,也可能是对物体做了功,故C错误;

D.做功和热传递都能改变物体的内能,两过程的本质不同,但改变物体内能的效果相同,故D正确。

故选D。

5.D

详解:

A.热汤表面的油层减慢了汤汁的蒸发,故A错误;

B.加入米线后,热汤温度高,米线从热汤吸收热量,故B错误;

C.放入热汤中的肉片很快熟了,是通过热传递的方式增加了内能,故C错误;

D.汤的香气扑鼻,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故D正确。

故选D。

6.D

详解:

两手相互摩擦,机械能转化为内能,是通过做功改变物体的内能。

A.炙手可热是通过热传递改变物体的内能,故A不符合题意;

B.扬汤止沸是通过热传递改变物体的内能,故B不符合题意;

C.滴水成冰是凝固现象,凝固过程中水放热、内能减小,是通过热传递改变物体的内能,故C不符合题意;

D.钻木取火时克服摩擦力做功,机械能转化为内能,木头的内能增加、温度升高,达到木头的着火点,木头会燃烧,是通过做功改变物体的内能,故D符合题意。

故选D。

7.C

详解:

用手指轻碰棉线的右边,右边肥皂膜破了后,由于左侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用,故将棉线拉向左侧,说明了分子存在相互的引力。

故选C。

8.D

详解:

A.湖水蒸发形成的水蒸气遇到冷的空气液化形成小水滴,这就是“白气”,故A错误;

B.构成物质的任何分子间都有引力作用力,水易流动,是因为液体具有流动性,不能说明分子间没有作用力,故B错误;

C.人体在水中觉得寒冷主要是热传递改变了人体的内能,故C错误;

D.从水中上岸后,身上的水在蒸发时,吸收身体的热量,使人体的温度降低,所以人会感觉到冷,有风时加快了蒸发,则出水后会感觉特别冷,故D正确。

故选D。

9.D

详解:

A.曝晒路面,路面温度升高,是通过热传递的方式改变物体内能,故A不符合题意;

B.向饮料中加冰块,具有温度差,冰块从饮料吸收热量,是通过热传递的方式改变物体内能,故B不符合题意;

C.热水袋温度比手的温度高,是通过热传递的方式改变物体内能,故C不符合题意;

D.锯木头,锯条来回摩擦,温度升高,是通过做功的方式改变物体内能,故D符合题意。

故选D。

10.A

详解:

A.改变物体内能的方法是做功和热传递。烧煮食物是通过热传递的方法来改变物体内能的,故A符合题意;

B.用锯锯木头时,锯条发烫,是通过做功的方法来改变物体内能的,故B不符合题意;

C.小孩从滑梯下滑下,屁股“冒烟”,是通过做功的方法来改变物体内能的,故C不符合题意;

D.冬天搓手取暖,是通过做功的方法来改变物体内能的,

故D不符合题意。

故选A。

11.A

详解:

分子间存在相互作用的引力和斥力;将两个铅柱的底面削平、紧压,两个铅柱结合了起来,在下面吊挂一个重物,它们仍没有分开,说明了说明分子间存在引力,故BCD不符合题意,A符合题意。

故选A。

12.B

详解:

立即放手后,活塞内气体的内能转化为活塞的机械能,活塞会向上运动一段距离,注射器内密封气体的内能减小,温度降低,分子动能减小,分子热运动减弱,由于注射器内气体温度高于周围,所以这个过程有热传递的发生。

故选B。

13.C

详解:

A.大地内能的增加是太阳通过热传递的方式实现的,故A错误;

B.雨的形成是水蒸气液化为小水滴,故B错误;

C.“丹桂小菊万径香”,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,凝华放热,故D错误。

故选C。

14.D

详解:

A.端午节粽子飘香,是气体分子运动的结果,是扩散现象,故A不符合题意;

B.盐放到热汤里,温度高,分子运动快,因此“化”得更快一些,说明扩散现象与温度有关,故B不符合题意;

C.50ml酒精和50m水混合,因分子间有间隔,总体积小于100

ml,故C不符合题意;

D.液体很难被压缩,说明液体分子间存在斥力,分子间引力和斥力是同时存在的,故D符合题意。

故选D。

15.B

详解:

A.根据运动的相对性,“坐地”是相对于地面无相对运动是静止的,“日行”则是相对于太阳有相对运动在运动,故A正确,A不符合题意;

B.不敢高声语,恐惊天上人:“高”是指声音的强度大即响度高,故B错误,B符合题意;

C.雪花是由空气中的水蒸气遇冷直接凝华而成的固态,故C正确,C不符合题意;

D.分子热运动快慢与温度有关,温度越高则分子运动越剧烈,故D正确,D不符合题意。

故选B。

16.ABC

详解:

A.弯折铁丝,对铁丝做功,机械能转化为内能,故A正确;

B.铁丝接触蜡烛时,铁丝放出热量,温度降低,故B正确;

C.铁丝接触蜡烛时,蜡烛吸收热量,温度升高,内能增加,故C正确;

D.蜡烛是非晶体,在熔化时吸收热量,温度不断升高,故D错误。

故选ABC。

17.ACD

详解:

A.冬天,搓手取暖是机械能转化为内能,通过做功的方式,故A符合题意;

B.用放大镜聚光烤焦纸是利用热传递改变内能,故B不符合题意;

C.玩滑梯臀部发热,是摩擦生热,机械能转化为内能,通过做功的方式,故C符合题意;

D.下压活塞硝化棉燃烧,下压时对空气做功,内能增大,温度升高,达到燃点,故D符合题意。

故选ACD。

18.ABC

详解:

A.鸟的翅膀上部是向外凸起的流线型,利用流体压强,获得升力,故A正确;

B.泥鳅体表有一层滑黏的液体,使接触面脱离,可减小摩擦以利于钻入泥洞,故B正确;

C.壁虎脚底有数百万根刚毛,而每根刚毛末端又有更多更细的分支,这种精细结构使得刚毛与物体表面分子间的距离非常近,是利用了分子引力,故C正确;

D.骆驼具有宽大的脚掌,可以减小对沙漠的压强,故D错误。

故选ABC。

19.AB

详解:

A.搓手时两手克服摩擦做功,使手的内能增加、温度升高,是通过做功途径改变物体内能,故A符合题意;

B.用砂轮磨刀时,克服摩擦做功,机械能转化为内能,属于通过做功途径改变物体内能,故B符合题意;

C.冬天晒太阳人会感到暖和,人身体的内能增加、温度升高,是通过热传递改变物体的内能,故C不符合题意;

D.饮料放入冰箱冷藏室,饮料放出热量、内能减少、温度降低,是通过热传递改变物体的内能,故D不符合题意。

故选AB。

20.AD

详解:

A.影响物体内能大小的因素之一便是温度,所以物体温度升高,内能一定增大,故A正确;

B.热量是过程量,是由一个物体传递给另一个物体的,所以不能说物体含的热量多少,只能说,温度高的物体,内能大,故B错误;

C.改变物体内能有两种方式:做功和热传递,所以物体内能增大,有可能是从外界吸收了热量,也有可能是外界对物体做功,故C错误;

D.物体温度不变,其内能有可能增大或减小,譬如晶体在熔化时,温度不变,但内能增大,晶体在凝固时,温度不变,但内能减小,故D正确。

故选AD。

21.分子永不停息的做无规则运动

分子间有间隙

水

细

分子间有引力

拉伸

详解:

(1)[1]水分子和硫酸铜分子在不停地做无规则运动,所以上面的水分子要向下运动,进入到硫酸铜溶液中,同理硫酸铜分子向上运动,进入到上面的水中,说明分子永不停息的做无规则运动。

(2)[2]将50mL的水和50mL的酒精充分混合,混合后水与酒精的总体积将小于100mL,正是由于酒精分子和水分子之间有间隙,才会导致混合总体积变小。

[3][4]在比较一定量的水和酒精混合后总体积大小的实验中,应该在直玻璃管中应先注入水,目的是记录水和酒精混合前的总体积;为了实验现象更明显,应该选取内径较细的玻璃管。

(3)[5][6]当玻璃接触水面时,由于水分子和玻璃分子距离较近,故两种分子之间会产生相互作用的引力,用弹簧测力计将玻璃拉起需提供比玻璃重力大的力,说明玻璃和水的接触面之间存在相互作用的分子引力;由于分子间引力的存在,固体很难被拉伸。

22.分子间有间隙

分子间有相互作用的引力

甲

分子在不断地做无规则运动

详解:

(1)[1]图1实验中水和酒精混合前总体积较大,混合后总体积变小,说明分子间有间隙,体积的变小是由于水和酒精混合后分子进入彼此分子间隙而导致的。

(2)[2]肥皂膜是由大量分子组成的,棉线被拉向右边,说明分子间有相互作用的引力,由于分子相互吸引导致分子表面积缩小,将棉线拉向右边。

(3)[3][4]水的密度较小,硫酸铜溶液的密度较大,在水下面注入硫酸铜溶液后,水浮在硫酸铜溶液上方,但经过一段时间后,会变为均匀的硫酸铜溶液,如甲所示,这是因为硫酸铜分子上升进入水分子之间,水分子也下降进入了硫酸铜分子之间,说明了分子在不断地无规则运动。

23.空隙

排斥力

分子处在永不停息的无规则运动中

温度越高

大

吸引力

详解:

(1)[1]分子间存在着空隙,水和酒精充分混合后,酒精分子和水分子分别进入了对方分子的空隙中,使得水和酒精混合后的总体积变小了。

[2]因为固体和液体间存在着斥力,所以固体和液体很难被压缩。

(3)[3]能闻到气味,是发生了扩散现象,说明分子在永不停息的做无规则运动。

(3)[4]由于热水的温度高,分子运动剧烈,在冷水杯和热水杯中滴入两滴墨水,会看到热水中的墨水扩散的快。这表明分子的无规则运动与温度有关,温度越高,分子的无规则运动越剧烈。

(4)[5][6]因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大。

24.温度越高,分子运动越剧烈

控制变量法

不能

温度越高,分子运动越剧烈

详解:

(1)[1]一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈,扩散越快。

(2)[2]水中颜色变化快慢受水温、水的多少等多个因素影响,这里控制水温不同而其它因素相同,采用了控制变量法。

(3)[3]即使分子不运动,用玻璃棒搅动,也可使水的颜色发生变化,不能说明水颜色变化是由于水分子无规则运动所引起。

(4)[4]气温升高,导致花香分子在空气中无规则运动加剧,扩散加剧。

同课章节目录

- 第十章 机械能、内能及其转化

- 一 机械能

- 二 内能

- 三 探究——物质的比热容

- 四 热机

- 五 火箭

- 六 燃料的利用和环境保护

- 第十一章 简单电路

- 一 认识电路

- 二 学生实验:组装电路

- 三 电荷

- 四 电流

- 五 电压

- 六 探究——不同物质的导电性能

- 七 探究——影响电阻大小的因素

- 八 变阻器

- 第十二章 欧姆定律

- 一 学生实验:探究——电流与电压、电阻的关系

- 二 根据欧姆定律测量导体的电阻

- 三 串、并联电路中的电阻关系

- 四 欧姆定律的应用

- 第十三章 电功和电功率

- 一 电功和电能

- 二 电功率

- 三 学生实验:探究----小灯泡的电功率

- 四 电流的热效应

- 五 家庭电路

- 六 安全用电

- 第十四章 电磁现象

- 一 简单磁现象

- 二 磁场

- 三 电流的磁场

- 四 电磁铁及其应用

- 五 磁场对通电导线的作用力

- 六 直流电动机

- 七、学生实验:探究——产生感应电流的条件

- 第十五章 怎样传递信息——通信技术简介

- 一 电磁波

- 二 广播和电视

- 三 现代通信技术及发展前景

- 第十六章 粒子和宇宙

- 一 探索微观世界的历程

- 二 浩瀚的宇宙

- 三 能源:危机与希望