2020-2021学年高中体育与健康人教版全一册第七章第三节球类篮球行进间传接与投篮技术教学设计

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中体育与健康人教版全一册第七章第三节球类篮球行进间传接与投篮技术教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 26.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 体育与健康 | ||

| 更新时间 | 2021-07-19 10:24:07 | ||

图片预览

文档简介

篮球行进间传接球与投篮技术

一、指导思想

本节课坚持“以学生发展为中心”的指导思想,充分考量教材和学情的学段独特性,从教学中存在的实际问题出发,从如何发展学生体质的实际所需出发,努力把体育课程标准的科学理念转化为可实施的教育教学措施,力争提升体育课堂的有效性和科学性,创设适合学生发展的教学环境。遵循科学施教的教学原则,合理地增强教学练习密度和强度,通过多种教学方法和手段的实施,激发学生学习兴趣,以针对性较高的练习作为载体,发展学生体质,提升学生运动能力,让学生们掌握行进间传接球与投篮的技术,提高在练习和比赛中熟练运用的能力,培养学生间团结友爱的高尚情操,突出拼搏、协作的团队精神,和小伙伴一起体验篮球运动的乐趣,收获成功的愉快,从而获得良好的教学效果。

二、教材分析

本节课教学内容是篮球行进间双人或三人传接球与投篮组合技术,是水平五领域的主要教学内容,也是学好篮球基本技术的关键项目之一。该项技术是学生在半场或全场内进行的有球的快速跑动配合练习,对发展学生的力量、速度、耐力以及灵敏等素质有很大帮助。教学重点是提高行进间传接球的成功率和投篮的命中率。通过该项技术的学习,让学生掌握行进间传接球与投篮的技术,并能在练习或比赛中熟练运用,从而提高篮球运动能力。因此,本课着重解决如何提高学生把握传切时机以及相互之间配合的能力,提高行进间传接球和投篮技术的准确性和熟练性,增强身体素质,为今后的教学比赛和终身体育打下良好的基础。

三、学情分析

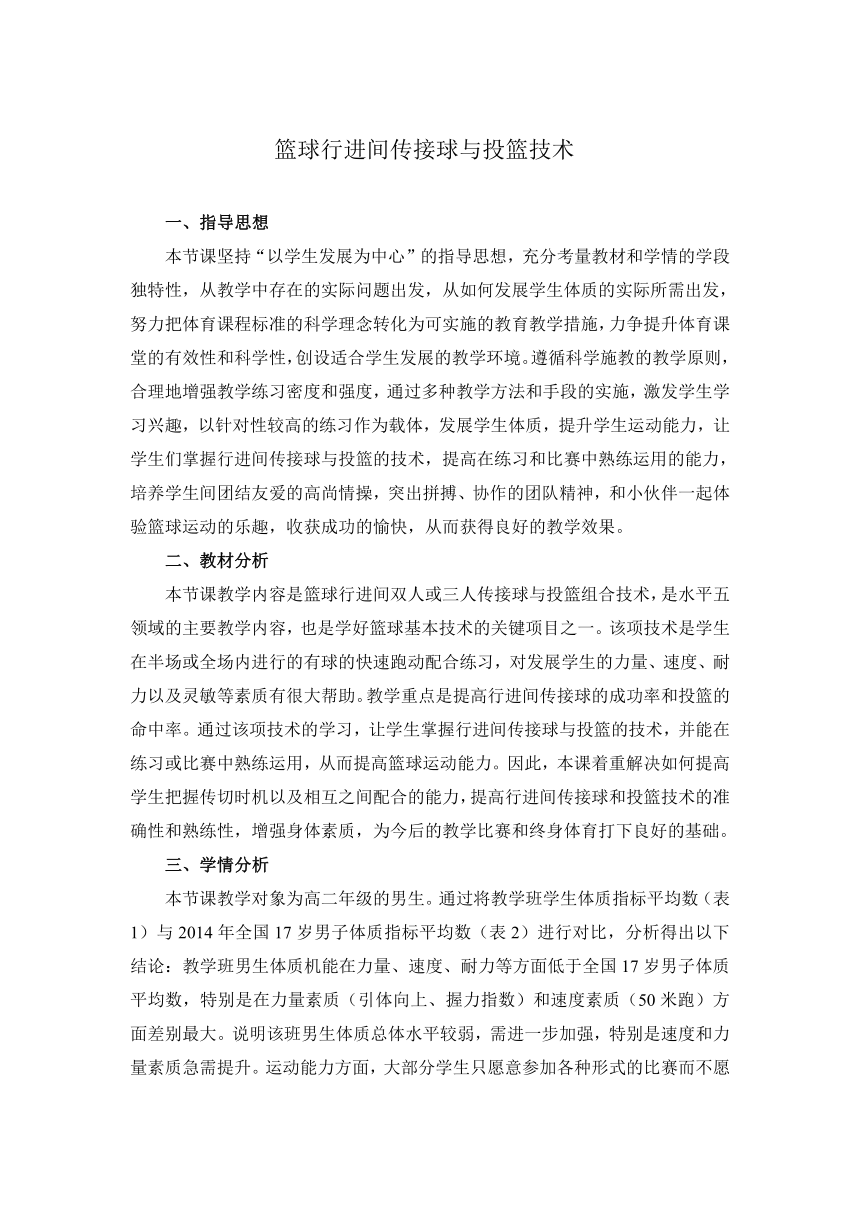

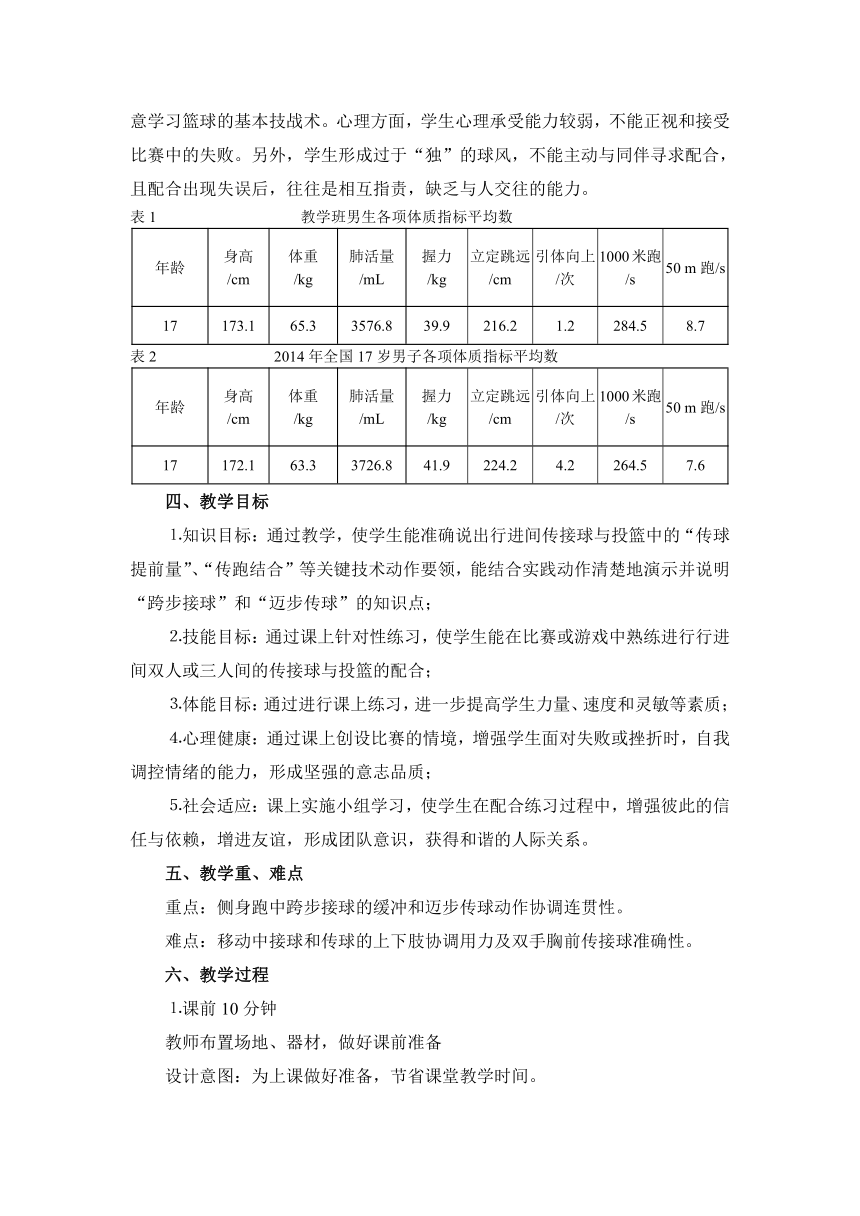

本节课教学对象为高二年级的男生。通过将教学班学生体质指标平均数(表1)与2014年全国17岁男子体质指标平均数(表2)进行对比,分析得出以下结论:教学班男生体质机能在力量、速度、耐力等方面低于全国17岁男子体质平均数,特别是在力量素质(引体向上、握力指数)和速度素质(50米跑)方面差别最大。说明该班男生体质总体水平较弱,需进一步加强,特别是速度和力量素质急需提升。运动能力方面,大部分学生只愿意参加各种形式的比赛而不愿意学习篮球的基本技战术。心理方面,学生心理承受能力较弱,不能正视和接受比赛中的失败。另外,学生形成过于“独”的球风,不能主动与同伴寻求配合,且配合出现失误后,往往是相互指责,缺乏与人交往的能力。

表1 教学班男生各项体质指标平均数

年龄 身高/cm 体重/kg 肺活量

/mL 握力

/kg 立定跳远/cm 引体向上/次 1000米跑/s 50?m跑/s

17 173.1 65.3 3576.8 39.9 216.2 1.2 284.5 8.7

表2? 2014年全国17岁男子各项体质指标平均数

年龄 身高/cm 体重/kg 肺活量

/mL 握力

/kg 立定跳远/cm 引体向上/次 1000米跑/s 50?m跑/s

17 172.1 63.3 3726.8 41.9 224.2 4.2 264.5 7.6

四、教学目标

⒈知识目标:通过教学,使学生能准确说出行进间传接球与投篮中的“传球提前量”、“传跑结合”等关键技术动作要领,能结合实践动作清楚地演示并说明“跨步接球”和“迈步传球”的知识点;

⒉技能目标:通过课上针对性练习,使学生能在比赛或游戏中熟练进行行进间双人或三人间的传接球与投篮的配合;

⒊体能目标:通过进行课上练习,进一步提高学生力量、速度和灵敏等素质;

⒋心理健康:通过课上创设比赛的情境,增强学生面对失败或挫折时,自我调控情绪的能力,形成坚强的意志品质;

⒌社会适应:课上实施小组学习,使学生在配合练习过程中,增强彼此的信任与依赖,增进友谊,形成团队意识,获得和谐的人际关系。

五、教学重、难点

重点:侧身跑中跨步接球的缓冲和迈步传球动作协调连贯性。

难点:移动中接球和传球的上下肢协调用力及双手胸前传接球准确性。

六、教学过程

⒈课前10分钟

教师布置场地、器材,做好课前准备

设计意图:为上课做好准备,节省课堂教学时间。

⒉课堂常规(2—3分钟)

体委整队报数,教师宣布本课内容及目标要求,进行安全教育。宣布课堂内容的时候适当讲解行进间传接球与投篮的战术价值。

设计意图:掌握学生出勤情况;让学生明确本课学习任务及目标,集中注意力,调动学生学习兴趣。

⒊队列练习(2—3分钟)

教师口令带领学生进行跑步——立定练习

设计意图:充分调动学生注意力。

⒋准备活动(4—5分钟)

由组长带领完成热身慢跑和关节操

设计意图:充分活动,特别是颈、肩关节、腰部等,为后面的练习预热身体。

⒌游戏导入教学,约3—5分钟:小组围圆,直径5—6米,组长站圆心。组员按一定方向慢跑,组长随机传球给组员,组员接球后再传给组长。

设计意图:通过“反弹球”游戏,复习传接球的技术,调动学生注意力,增强趣味性,利于主体教学的开展。

⒍复习与提高(20—25分钟)

练习一:讲解行进间传接球

练习方法:教师讲解示范,约3——5分钟:教师讲解动作要领和方法,强调重、难点环节,即重点:侧身跑中跨步接球的缓冲和迈步传球动作协调连贯性;难点:移动中接球和传球的上下肢协调用力及双手胸前传接球准确性。并针对重难点环节进行示范。

设计意图:为了建立正确的动作概念,使学生能正确掌握行进间传接球技术,采用学生观看教师示范模仿练习的方法。

练习二:四角传球练习

练习方法:学生以小组为单位,进行四角传球练习。在练习过程中,着重体会行进间传接球技术动作的重难点环节,如侧身跑、传球的时机、跑动接应的路线等。根据小组成员的能力,小组可自行选择不同的练习方式,比如:单球或者两球、方向的变换、结合行进间投篮等。

设计意图:四角传球练习是典型的行进间传接球练习方式。通过该练习,可使学生熟练掌握行进间传接球技术,提高应用能力。且通过不同难度的设置,可满足不同能力学生的需求。体现小组探究学习,小组成员共同研究制定练习方式。

练习三:讲解行进间双人或三人传接球与投篮

练习方法:教师讲解行进间传接球与投篮的动作要领,并结合示范进行说明。并通过“定时分身”的方法针对“传提前量”进行重点演示。学生分组练习,教师循环指导。

设计意图:如何传好提前量是行进间传接球配合的关键,利用“定时分身”十分形象的演示,使学生有了最直观的了解,而且活跃教学气氛,达到教学效果。

练习四:“夺标”比赛

练习方法:每小组分成3各小队(每队学生3人),半场往返行进间传接球投篮,球中得1分,先累计达到10分为赢。

设计意图:通过所设置的教学比赛,创设紧张激烈的情境,检验学生在压力下实际运用技术、心理抗压和团队配合的能力。学生可选择在练习中的位置角色,体现自主学练;小组探究学习,组成最适合的团队进行比赛。

⒎放松整理与讲评(2—3分钟)

在教师语言提示下,采用肌肉拍打放松和呼吸调节情绪的方法,使学生的身心得到放松;教师总结本课的学习情况,评价学生学习情况,布置课外作业,与学生一起清整场地器材。

九、安全措施

教学开始阶段,对学生进行安全教育,增强安全意识;在主体练习阶段,根据场地条件,设置安全距离,保障练习能安全流畅的进行。

十、教学效果预计

由于在制定教学目标的过程中,对教材的特点和重难点以及学生的情况等进行了比较透彻的分析,教法与学生的选择遵循了教学原则和学生生理、心理特点,预计会顺利地达到本课制定的教学目标,学生能在教师的指导下积极参与各项练习,课堂气氛活跃,师生情感融洽。预计平均心率120—125次/分,练习密度35%—40%。

十一、场地器材

⒈场地:每小组半块篮球场;

⒉器材:每小组2个篮球,标识若干。

十二、本课特点

本课将教学班学生体质指标平均数微数据与全国同年龄段学生体质指标平均数大数据相对比,找到学生体质薄弱环节,有的放矢,增强教学针对性和实效性。将篮球教学中单一技术的学练,转化成注重培养学生运动能力的提高。通过设立多种练习形式,使学生感到练习有新意,无枯燥感,注意力易集中,从而提高学习效率;结合竞争性较强的“夺标”比赛,大大提升学生的参与热情。

一、指导思想

本节课坚持“以学生发展为中心”的指导思想,充分考量教材和学情的学段独特性,从教学中存在的实际问题出发,从如何发展学生体质的实际所需出发,努力把体育课程标准的科学理念转化为可实施的教育教学措施,力争提升体育课堂的有效性和科学性,创设适合学生发展的教学环境。遵循科学施教的教学原则,合理地增强教学练习密度和强度,通过多种教学方法和手段的实施,激发学生学习兴趣,以针对性较高的练习作为载体,发展学生体质,提升学生运动能力,让学生们掌握行进间传接球与投篮的技术,提高在练习和比赛中熟练运用的能力,培养学生间团结友爱的高尚情操,突出拼搏、协作的团队精神,和小伙伴一起体验篮球运动的乐趣,收获成功的愉快,从而获得良好的教学效果。

二、教材分析

本节课教学内容是篮球行进间双人或三人传接球与投篮组合技术,是水平五领域的主要教学内容,也是学好篮球基本技术的关键项目之一。该项技术是学生在半场或全场内进行的有球的快速跑动配合练习,对发展学生的力量、速度、耐力以及灵敏等素质有很大帮助。教学重点是提高行进间传接球的成功率和投篮的命中率。通过该项技术的学习,让学生掌握行进间传接球与投篮的技术,并能在练习或比赛中熟练运用,从而提高篮球运动能力。因此,本课着重解决如何提高学生把握传切时机以及相互之间配合的能力,提高行进间传接球和投篮技术的准确性和熟练性,增强身体素质,为今后的教学比赛和终身体育打下良好的基础。

三、学情分析

本节课教学对象为高二年级的男生。通过将教学班学生体质指标平均数(表1)与2014年全国17岁男子体质指标平均数(表2)进行对比,分析得出以下结论:教学班男生体质机能在力量、速度、耐力等方面低于全国17岁男子体质平均数,特别是在力量素质(引体向上、握力指数)和速度素质(50米跑)方面差别最大。说明该班男生体质总体水平较弱,需进一步加强,特别是速度和力量素质急需提升。运动能力方面,大部分学生只愿意参加各种形式的比赛而不愿意学习篮球的基本技战术。心理方面,学生心理承受能力较弱,不能正视和接受比赛中的失败。另外,学生形成过于“独”的球风,不能主动与同伴寻求配合,且配合出现失误后,往往是相互指责,缺乏与人交往的能力。

表1 教学班男生各项体质指标平均数

年龄 身高/cm 体重/kg 肺活量

/mL 握力

/kg 立定跳远/cm 引体向上/次 1000米跑/s 50?m跑/s

17 173.1 65.3 3576.8 39.9 216.2 1.2 284.5 8.7

表2? 2014年全国17岁男子各项体质指标平均数

年龄 身高/cm 体重/kg 肺活量

/mL 握力

/kg 立定跳远/cm 引体向上/次 1000米跑/s 50?m跑/s

17 172.1 63.3 3726.8 41.9 224.2 4.2 264.5 7.6

四、教学目标

⒈知识目标:通过教学,使学生能准确说出行进间传接球与投篮中的“传球提前量”、“传跑结合”等关键技术动作要领,能结合实践动作清楚地演示并说明“跨步接球”和“迈步传球”的知识点;

⒉技能目标:通过课上针对性练习,使学生能在比赛或游戏中熟练进行行进间双人或三人间的传接球与投篮的配合;

⒊体能目标:通过进行课上练习,进一步提高学生力量、速度和灵敏等素质;

⒋心理健康:通过课上创设比赛的情境,增强学生面对失败或挫折时,自我调控情绪的能力,形成坚强的意志品质;

⒌社会适应:课上实施小组学习,使学生在配合练习过程中,增强彼此的信任与依赖,增进友谊,形成团队意识,获得和谐的人际关系。

五、教学重、难点

重点:侧身跑中跨步接球的缓冲和迈步传球动作协调连贯性。

难点:移动中接球和传球的上下肢协调用力及双手胸前传接球准确性。

六、教学过程

⒈课前10分钟

教师布置场地、器材,做好课前准备

设计意图:为上课做好准备,节省课堂教学时间。

⒉课堂常规(2—3分钟)

体委整队报数,教师宣布本课内容及目标要求,进行安全教育。宣布课堂内容的时候适当讲解行进间传接球与投篮的战术价值。

设计意图:掌握学生出勤情况;让学生明确本课学习任务及目标,集中注意力,调动学生学习兴趣。

⒊队列练习(2—3分钟)

教师口令带领学生进行跑步——立定练习

设计意图:充分调动学生注意力。

⒋准备活动(4—5分钟)

由组长带领完成热身慢跑和关节操

设计意图:充分活动,特别是颈、肩关节、腰部等,为后面的练习预热身体。

⒌游戏导入教学,约3—5分钟:小组围圆,直径5—6米,组长站圆心。组员按一定方向慢跑,组长随机传球给组员,组员接球后再传给组长。

设计意图:通过“反弹球”游戏,复习传接球的技术,调动学生注意力,增强趣味性,利于主体教学的开展。

⒍复习与提高(20—25分钟)

练习一:讲解行进间传接球

练习方法:教师讲解示范,约3——5分钟:教师讲解动作要领和方法,强调重、难点环节,即重点:侧身跑中跨步接球的缓冲和迈步传球动作协调连贯性;难点:移动中接球和传球的上下肢协调用力及双手胸前传接球准确性。并针对重难点环节进行示范。

设计意图:为了建立正确的动作概念,使学生能正确掌握行进间传接球技术,采用学生观看教师示范模仿练习的方法。

练习二:四角传球练习

练习方法:学生以小组为单位,进行四角传球练习。在练习过程中,着重体会行进间传接球技术动作的重难点环节,如侧身跑、传球的时机、跑动接应的路线等。根据小组成员的能力,小组可自行选择不同的练习方式,比如:单球或者两球、方向的变换、结合行进间投篮等。

设计意图:四角传球练习是典型的行进间传接球练习方式。通过该练习,可使学生熟练掌握行进间传接球技术,提高应用能力。且通过不同难度的设置,可满足不同能力学生的需求。体现小组探究学习,小组成员共同研究制定练习方式。

练习三:讲解行进间双人或三人传接球与投篮

练习方法:教师讲解行进间传接球与投篮的动作要领,并结合示范进行说明。并通过“定时分身”的方法针对“传提前量”进行重点演示。学生分组练习,教师循环指导。

设计意图:如何传好提前量是行进间传接球配合的关键,利用“定时分身”十分形象的演示,使学生有了最直观的了解,而且活跃教学气氛,达到教学效果。

练习四:“夺标”比赛

练习方法:每小组分成3各小队(每队学生3人),半场往返行进间传接球投篮,球中得1分,先累计达到10分为赢。

设计意图:通过所设置的教学比赛,创设紧张激烈的情境,检验学生在压力下实际运用技术、心理抗压和团队配合的能力。学生可选择在练习中的位置角色,体现自主学练;小组探究学习,组成最适合的团队进行比赛。

⒎放松整理与讲评(2—3分钟)

在教师语言提示下,采用肌肉拍打放松和呼吸调节情绪的方法,使学生的身心得到放松;教师总结本课的学习情况,评价学生学习情况,布置课外作业,与学生一起清整场地器材。

九、安全措施

教学开始阶段,对学生进行安全教育,增强安全意识;在主体练习阶段,根据场地条件,设置安全距离,保障练习能安全流畅的进行。

十、教学效果预计

由于在制定教学目标的过程中,对教材的特点和重难点以及学生的情况等进行了比较透彻的分析,教法与学生的选择遵循了教学原则和学生生理、心理特点,预计会顺利地达到本课制定的教学目标,学生能在教师的指导下积极参与各项练习,课堂气氛活跃,师生情感融洽。预计平均心率120—125次/分,练习密度35%—40%。

十一、场地器材

⒈场地:每小组半块篮球场;

⒉器材:每小组2个篮球,标识若干。

十二、本课特点

本课将教学班学生体质指标平均数微数据与全国同年龄段学生体质指标平均数大数据相对比,找到学生体质薄弱环节,有的放矢,增强教学针对性和实效性。将篮球教学中单一技术的学练,转化成注重培养学生运动能力的提高。通过设立多种练习形式,使学生感到练习有新意,无枯燥感,注意力易集中,从而提高学习效率;结合竞争性较强的“夺标”比赛,大大提升学生的参与热情。

同课章节目录

- 第一章 自觉参与和科学锻炼

- 第一节 自觉参与体育锻炼

- 第二节 全面发展体能与科学锻炼

- 第二章 促进身体健康

- 第一节 生活方式对健康的影响

- 第二节 营养与运动

- 第三节 环境对健康的影响

- 第四节 我国传统的养生理论与方法

- 第三章 促进心理健康

- 第一节 体育学习的目标设置

- 第二节 体育与自尊自信的培养

- 第三节 体育与情绪的调控

- 第四节 体育与意志品质的培养

- 第五节 保持心理健康

- 第四章 培养社会适应能力

- 第一节 体育活动中的人际交往

- 第二节 体育活动的权利和义务

- 第三节 体育道德

- 第五章 奥林匹克运动

- 第一节 古代奥林匹克运动会

- 第二节 现代奥林匹克运动

- 第三节 北京2008——无与伦比的奥运会

- 第六章 提高田径运动技能

- 第一节 源远流长的田径运动

- 第二节 跑

- 第三节 跳跃

- 第四节 投掷

- 第五节 评价指南

- 第七章 选项学习的指导与提示

- 第一节 选项学习注意事项

- 第二节 掌握运动技能的形成规律

- 第三节 球类运动

- 第四节 体操运动

- 第五节 武术运动

- 第六节 游泳运动

- 第七节 新兴运动项目