2022届高三上学期7月摸底卷地理试题01(河北专用) Word版含答案

文档属性

| 名称 | 2022届高三上学期7月摸底卷地理试题01(河北专用) Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 714.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2022届高三摸底卷01(河北专用)

地理

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

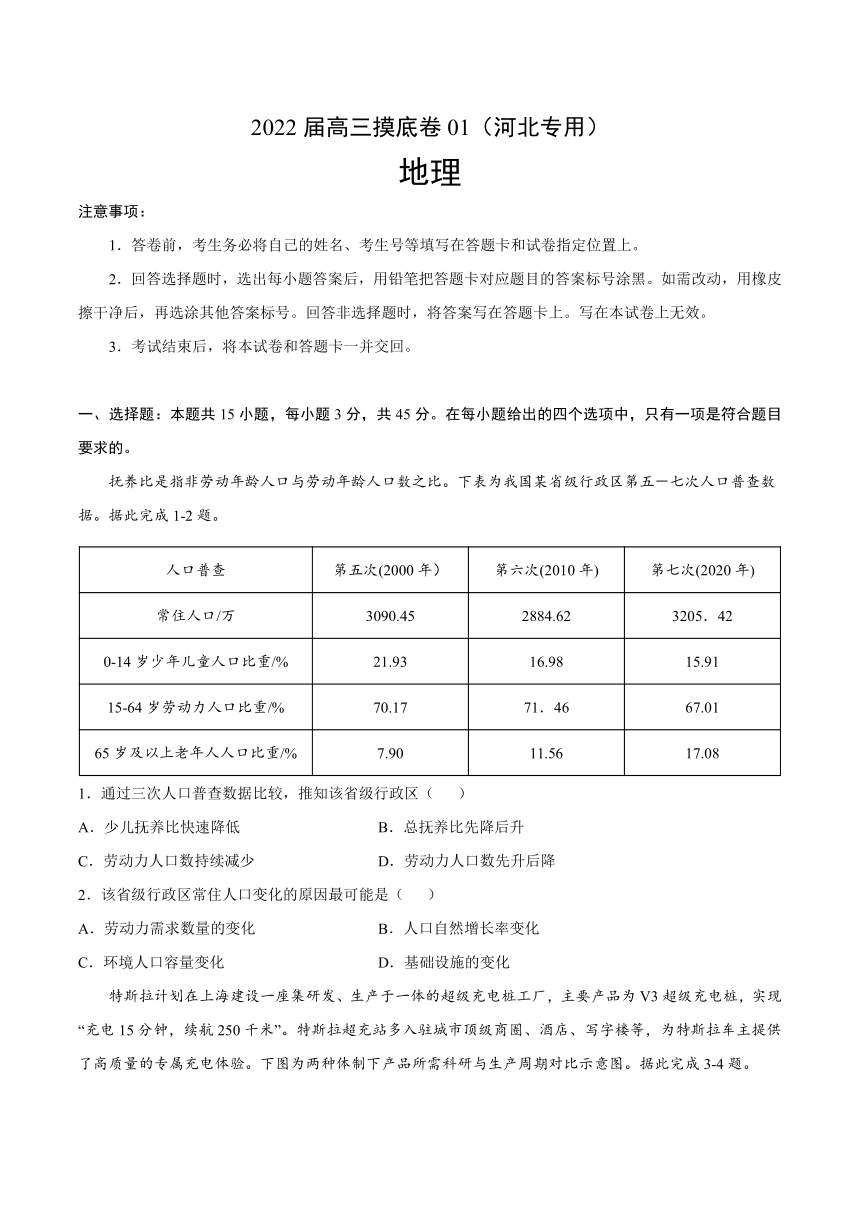

抚养比是指非劳动年龄人口与劳动年龄人口数之比。下表为我国某省级行政区第五-七次人口普查数据。据此完成1-2题。

人口普查 第五次(2000年) 第六次(2010年) 第七次(2020年)

常住人口/万 3090.45 2884.62 3205.42

0-14岁少年儿童人口比重/% 21.93 16.98 15.91

15-64岁劳动力人口比重/% 70.17 71.46 67.01

65岁及以上老年人人口比重/% 7.90 11.56 17.08

1.通过三次人口普查数据比较,推知该省级行政区( )

A.少儿抚养比快速降低 B.总抚养比先降后升

C.劳动力人口数持续减少 D.劳动力人口数先升后降

2.该省级行政区常住人口变化的原因最可能是( )

A.劳动力需求数量的变化 B.人口自然增长率变化

C.环境人口容量变化 D.基础设施的变化

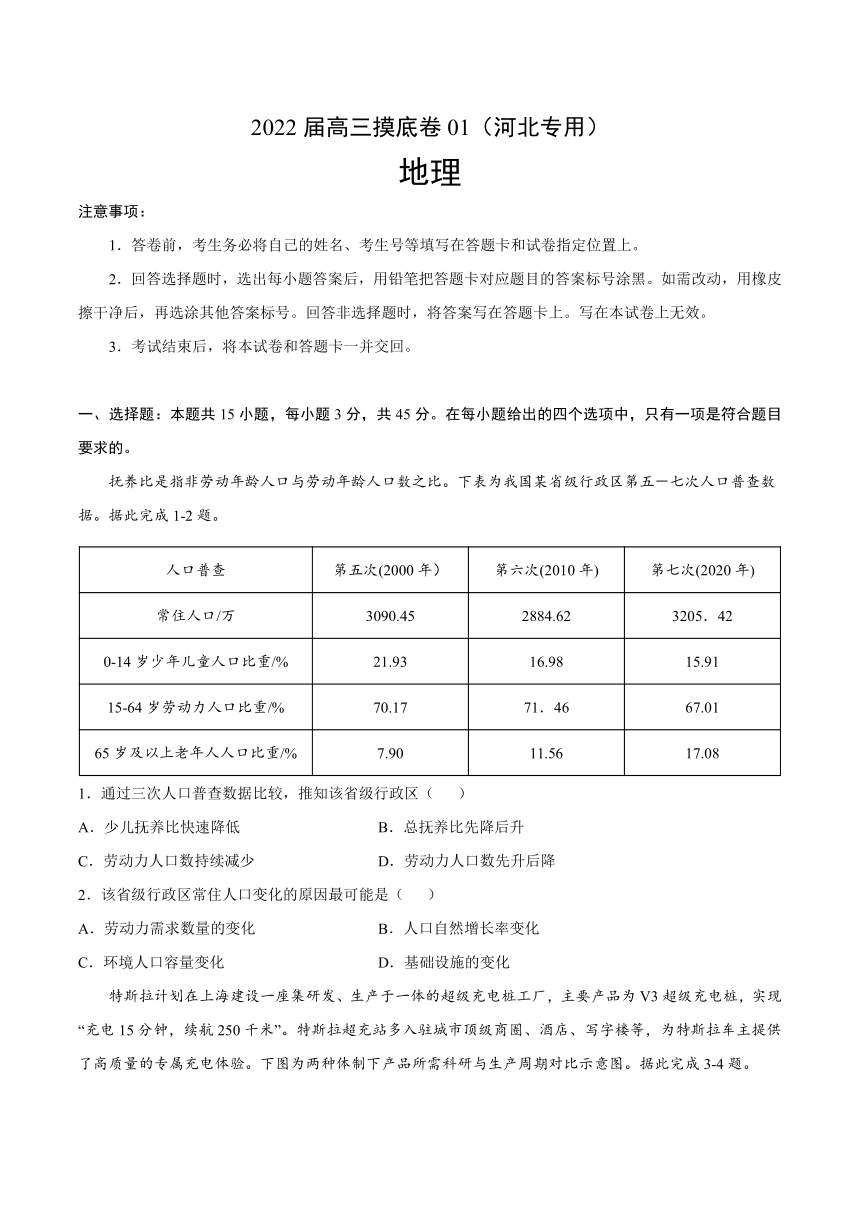

特斯拉计划在上海建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂,主要产品为V3超级充电桩,实现“充电15分钟,续航250千米”。特斯拉超充站多入驻城市顶级商圈、酒店、写字楼等,为特斯拉车主提供了高质量的专属充电体验。下图为两种体制下产品所需科研与生产周期对比示意图。据此完成3-4题。

3.超级充电桩工厂集研发、生产于一体的最主要优势为( )

A.研制生产周期短 B.降低运输费用 C.降低建设成本 D.获取规模效益.

4.特斯拉提升超级充电网络的密度布局与覆盖,可能带来的影响( )

A.满足纯电动汽车快速充电的需要 B.促进充电桩上下游产业链的发展

C.增加特斯拉纯电动汽车的销售量 D.减弱特斯拉用户对品牌的喜爱度

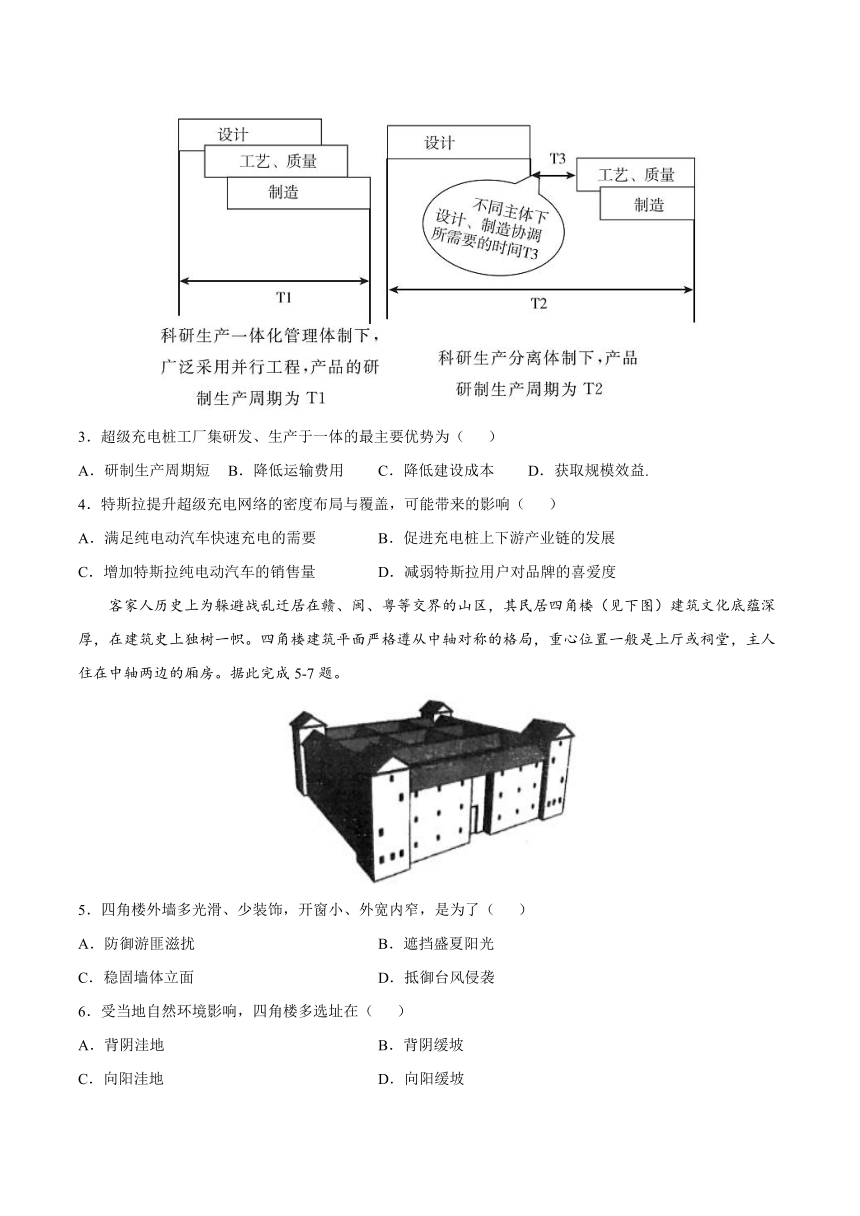

客家人历史上为躲避战乱迁居在赣、闽、粤等交界的山区,其民居四角楼(见下图)建筑文化底蕴深厚,在建筑史上独树一帜。四角楼建筑平面严格遵从中轴对称的格局,重心位置一般是上厅或祠堂,主人住在中轴两边的厢房。据此完成5-7题。

5.四角楼外墙多光滑、少装饰,开窗小、外宽内窄,是为了( )

A.防御游匪滋扰 B.遮挡盛夏阳光

C.稳固墙体立面 D.抵御台风侵袭

6.受当地自然环境影响,四角楼多选址在( )

A.背阴洼地 B.背阴缓坡

C.向阳洼地 D.向阳缓坡

7.四角楼的布局体现当时的文化特征是( )

A.交流频繁,热情好客 B.志在四方,重商重利

C.合族聚居,尊卑有序 D.重武轻文,救人急难

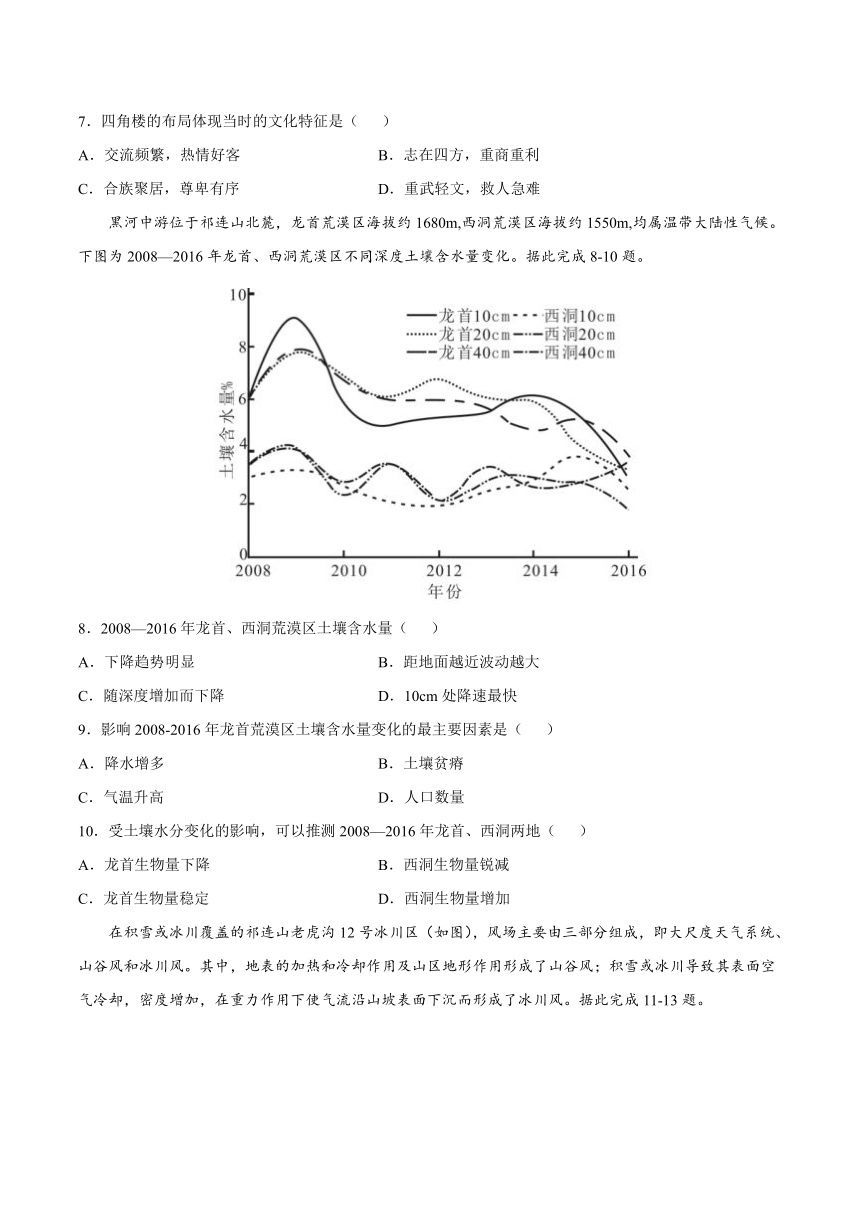

黑河中游位于祁连山北麓,龙首荒漠区海拔约1680m,西洞荒漠区海拔约1550m,均属温带大陆性气候。下图为2008—2016年龙首、西洞荒漠区不同深度土壤含水量变化。据此完成8-10题。

8.2008—2016年龙首、西洞荒漠区土壤含水量( )

A.下降趋势明显 B.距地面越近波动越大

C.随深度增加而下降 D.10cm处降速最快

9.影响2008-2016年龙首荒漠区土壤含水量变化的最主要因素是( )

A.降水增多 B.土壤贫瘠

C.气温升高 D.人口数量

10.受土壤水分变化的影响,可以推测2008—2016年龙首、西洞两地( )

A.龙首生物量下降 B.西洞生物量锐减

C.龙首生物量稳定 D.西洞生物量增加

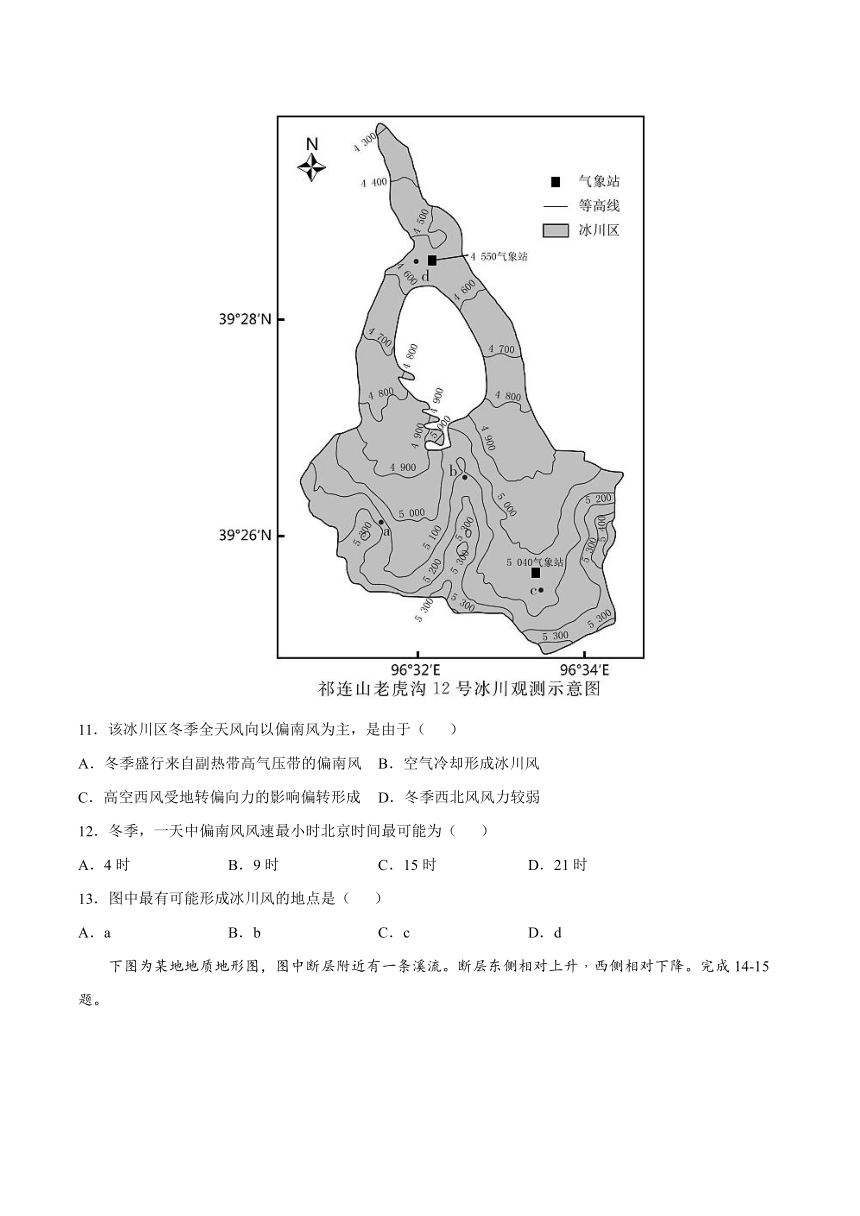

在积雪或冰川覆盖的祁连山老虎沟12号冰川区(如图),风场主要由三部分组成,即大尺度天气系统、山谷风和冰川风。其中,地表的加热和冷却作用及山区地形作用形成了山谷风;积雪或冰川导致其表面空气冷却,密度增加,在重力作用下使气流沿山坡表面下沉而形成了冰川风。据此完成11-13题。

11.该冰川区冬季全天风向以偏南风为主,是由于( )

A.冬季盛行来自副热带高气压带的偏南风 B.空气冷却形成冰川风

C.高空西风受地转偏向力的影响偏转形成 D.冬季西北风风力较弱

12.冬季,一天中偏南风风速最小时北京时间最可能为( )

A.4时 B.9时 C.15时 D.21时

13.图中最有可能形成冰川风的地点是( )

A.a B.b C.c D.d

下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。断层东侧相对上升﹐西侧相对下降。完成14-15题。

14.该溪流( )

A.流向为自南向北 B.侵蚀地表,形成断层

C.晚于白垩纪形成 D.西岸平坦,东岸陡峭

15.甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题:共55分。考生根据要求作答。

16.阅读图文资料,完成下列要求。

调水调沙是通过人工调控洪水,在短时间内将大量水沙集中输送入海。2002年小浪底水库开始联合上游水库进行调水调沙,使黄河尾闾河道(位于利津到入海口之间,长约106km)的水沙受人工调控,显著影响了该河段的冲淤变化。下图示意2001—2016年黄河尾闾河道年冲淤量及累积冲淤量变化。

(1)指出每年小浪底水库开始进行调水调沙的月份,并分析此时段调水调沙的主要原因。

(2)简述2002—2016年间该河段冲淤量的时间变化特点。

(3)分析调水调沙对该河段水系特征的影响。

17.阅读图文资料,完成下列要求。

阿柔草地(主要为高寒草甸)位于青藏高原东缘,平均海拔3033m,年平均气温为0.7℃,年均降水量400mm。阿柔草地夏季长势良好,10月底至第二年3月底,是高寒草甸的非生长季。阿柔高寒草甸生态系统的碳吸收能力很强。下图为2008年7月到2009年12月的阿柔高寒草甸生态系统NEE月总量(单位:mgC/m2/月)的季节变化图。陆地与大气系统间的净生态系统碳交换量(NEE)=Ra+RMICROBE-PG;Ra为植物的呼吸释放碳通量,RMICROBE为土壤微生物分解土壤有机质的呼吸释放碳通量,PG为光合作用碳固定的碳通量;NEE正值表示碳排放,负值表示碳吸收。

(1)相对世界上其他草地生态系统而言,分析阿柔高寒草甸具有强大的碳吸收能力的主要原因

(2)春季(4月)和秋季(10月)分别出现碳排放峰值,试分析其共同原因。

(3)Q10表示温度每升高10℃,土壤呼吸速率增加的倍数,反映了土壤呼吸对温度变化的响应程度。阿柔草地2008-2009年的Q10平均值为3.28,趋向于生态系统Q10的平均幅度范围的上限。试分析全球气候变暖对阿柔草地碳吸收能力的影响。

18.阅读图文资料,完成下列要求。

上海市嘉定区是我国著名的汽车生产基地,1958年我国第一辆“凤凰牌”轿车即在此诞生。昆山市、太仓市是江苏省苏州市的两个县级市,有较强制造业基础。近年来,嘉定区着力引进总部经济与研发产业,昆山、太仓两市大力发展汽车零部件生产。为了进一步提升汽车产业区域竞争力,2018年嘉定区与苏州市签订战略合作协议,共同推进嘉(定)—昆(山)—太(仓)协同创新核心圈建设,合力打造世界级汽车产业中心,下图示意2008年、2017年嘉—昆—太地区汽车先进零部件制造业热点分布。

(1)简述嘉—昆—太地区汽车先进零部件制造业两个年份之间的空间变化特征。

(2)分析嘉—昆—太地区汽车产业快速发展的独特区位条件。

(3)从产业协同的角度,提出嘉—昆—太地区汽车产业发展的合理化建议。

参考答案

一、选择题:

1-15:BAABA DCBCA BCACB

二、非选择题:

16.1)集中在6、7月。腾出水库库容,为防汛做准备;增大水库下游河段的水量,防止黄河断流。

(2)2002 年以来,河道主槽冲淤年际变化明显,总体处于冲刷趋势,冲淤量最大值出现在2003 年;前期(2002—2005 年)冲淤速率较大,冲刷量大;中期(2006—2014年)冲淤速率明显下降,冲刷量变小;后期(2015—2016 年)河道转为淤积。

(3)河道冲淤变化,河床高程整体下陈,泥沙在河口外堆积,河口延伸,河道延长;河道纵比降减小;增加口门区域河道不稳定性(改道、出汊);河床经过冲剧调整,河床粒径变粗(河床抵抗侵蚀能力增强)。

17.(1)青藏高原太阳辐射强,生长季植被的光合作用强,生长旺盛,有利于固定CO2;青藏高原昼夜温差大,生长季夜间的低温和非生长季的低温抑制了植物和土壤微生物的呼吸作用,释放的CO2少。

(2)此时是高寒草甸的生长季前期和末期,光合作用弱,固定的CO2少;温度较高,土壤和植被的呼吸作用较强,释放的CO2多;释放的CO2多于固定的CO2。

(3)由于阿柔草地地区的年均温较低,土壤呼吸对温度升高敏感、响应迅速;全球气候变暖对土壤有机质分解的加速作用明显,土壤呼吸释放大量CO2,可能减弱阿柔草地的碳吸收能力。

18.(1)2008-2017年,嘉-昆-太地区先进零部件制造业范围扩大;热点区域西移,从嘉定区转移到昆山市。一些地区有冷点区域变为次冷点区域,次冷点区域部分变为次热点区域。

(2)汽车产业发展历史悠久,产业基础好;高校众多,高新技术产业发达,汽车研发人才多;研发资金充足;与苏州市形成战略合作,有政策支持;“长三角人口密集,汽车需求量大,市场广阔。

(3)三地需将各优势互补发展,嘉定区应发挥其资金、技术和人才优势,昆、太两市发挥土地、劳动力、政策优势;嘉定区立足汽车研发,昆、太两地应该积极发展汽车零部件制造业,构建汽车产业链;扩大产业规模,形成规模效应;加大科技投入,提升汽车零部件制造水平,向高端制造业发展,提升竞争力;加强一区两市之间的交通基础设施建设,提升三地运输效率。

地理

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

抚养比是指非劳动年龄人口与劳动年龄人口数之比。下表为我国某省级行政区第五-七次人口普查数据。据此完成1-2题。

人口普查 第五次(2000年) 第六次(2010年) 第七次(2020年)

常住人口/万 3090.45 2884.62 3205.42

0-14岁少年儿童人口比重/% 21.93 16.98 15.91

15-64岁劳动力人口比重/% 70.17 71.46 67.01

65岁及以上老年人人口比重/% 7.90 11.56 17.08

1.通过三次人口普查数据比较,推知该省级行政区( )

A.少儿抚养比快速降低 B.总抚养比先降后升

C.劳动力人口数持续减少 D.劳动力人口数先升后降

2.该省级行政区常住人口变化的原因最可能是( )

A.劳动力需求数量的变化 B.人口自然增长率变化

C.环境人口容量变化 D.基础设施的变化

特斯拉计划在上海建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂,主要产品为V3超级充电桩,实现“充电15分钟,续航250千米”。特斯拉超充站多入驻城市顶级商圈、酒店、写字楼等,为特斯拉车主提供了高质量的专属充电体验。下图为两种体制下产品所需科研与生产周期对比示意图。据此完成3-4题。

3.超级充电桩工厂集研发、生产于一体的最主要优势为( )

A.研制生产周期短 B.降低运输费用 C.降低建设成本 D.获取规模效益.

4.特斯拉提升超级充电网络的密度布局与覆盖,可能带来的影响( )

A.满足纯电动汽车快速充电的需要 B.促进充电桩上下游产业链的发展

C.增加特斯拉纯电动汽车的销售量 D.减弱特斯拉用户对品牌的喜爱度

客家人历史上为躲避战乱迁居在赣、闽、粤等交界的山区,其民居四角楼(见下图)建筑文化底蕴深厚,在建筑史上独树一帜。四角楼建筑平面严格遵从中轴对称的格局,重心位置一般是上厅或祠堂,主人住在中轴两边的厢房。据此完成5-7题。

5.四角楼外墙多光滑、少装饰,开窗小、外宽内窄,是为了( )

A.防御游匪滋扰 B.遮挡盛夏阳光

C.稳固墙体立面 D.抵御台风侵袭

6.受当地自然环境影响,四角楼多选址在( )

A.背阴洼地 B.背阴缓坡

C.向阳洼地 D.向阳缓坡

7.四角楼的布局体现当时的文化特征是( )

A.交流频繁,热情好客 B.志在四方,重商重利

C.合族聚居,尊卑有序 D.重武轻文,救人急难

黑河中游位于祁连山北麓,龙首荒漠区海拔约1680m,西洞荒漠区海拔约1550m,均属温带大陆性气候。下图为2008—2016年龙首、西洞荒漠区不同深度土壤含水量变化。据此完成8-10题。

8.2008—2016年龙首、西洞荒漠区土壤含水量( )

A.下降趋势明显 B.距地面越近波动越大

C.随深度增加而下降 D.10cm处降速最快

9.影响2008-2016年龙首荒漠区土壤含水量变化的最主要因素是( )

A.降水增多 B.土壤贫瘠

C.气温升高 D.人口数量

10.受土壤水分变化的影响,可以推测2008—2016年龙首、西洞两地( )

A.龙首生物量下降 B.西洞生物量锐减

C.龙首生物量稳定 D.西洞生物量增加

在积雪或冰川覆盖的祁连山老虎沟12号冰川区(如图),风场主要由三部分组成,即大尺度天气系统、山谷风和冰川风。其中,地表的加热和冷却作用及山区地形作用形成了山谷风;积雪或冰川导致其表面空气冷却,密度增加,在重力作用下使气流沿山坡表面下沉而形成了冰川风。据此完成11-13题。

11.该冰川区冬季全天风向以偏南风为主,是由于( )

A.冬季盛行来自副热带高气压带的偏南风 B.空气冷却形成冰川风

C.高空西风受地转偏向力的影响偏转形成 D.冬季西北风风力较弱

12.冬季,一天中偏南风风速最小时北京时间最可能为( )

A.4时 B.9时 C.15时 D.21时

13.图中最有可能形成冰川风的地点是( )

A.a B.b C.c D.d

下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。断层东侧相对上升﹐西侧相对下降。完成14-15题。

14.该溪流( )

A.流向为自南向北 B.侵蚀地表,形成断层

C.晚于白垩纪形成 D.西岸平坦,东岸陡峭

15.甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题:共55分。考生根据要求作答。

16.阅读图文资料,完成下列要求。

调水调沙是通过人工调控洪水,在短时间内将大量水沙集中输送入海。2002年小浪底水库开始联合上游水库进行调水调沙,使黄河尾闾河道(位于利津到入海口之间,长约106km)的水沙受人工调控,显著影响了该河段的冲淤变化。下图示意2001—2016年黄河尾闾河道年冲淤量及累积冲淤量变化。

(1)指出每年小浪底水库开始进行调水调沙的月份,并分析此时段调水调沙的主要原因。

(2)简述2002—2016年间该河段冲淤量的时间变化特点。

(3)分析调水调沙对该河段水系特征的影响。

17.阅读图文资料,完成下列要求。

阿柔草地(主要为高寒草甸)位于青藏高原东缘,平均海拔3033m,年平均气温为0.7℃,年均降水量400mm。阿柔草地夏季长势良好,10月底至第二年3月底,是高寒草甸的非生长季。阿柔高寒草甸生态系统的碳吸收能力很强。下图为2008年7月到2009年12月的阿柔高寒草甸生态系统NEE月总量(单位:mgC/m2/月)的季节变化图。陆地与大气系统间的净生态系统碳交换量(NEE)=Ra+RMICROBE-PG;Ra为植物的呼吸释放碳通量,RMICROBE为土壤微生物分解土壤有机质的呼吸释放碳通量,PG为光合作用碳固定的碳通量;NEE正值表示碳排放,负值表示碳吸收。

(1)相对世界上其他草地生态系统而言,分析阿柔高寒草甸具有强大的碳吸收能力的主要原因

(2)春季(4月)和秋季(10月)分别出现碳排放峰值,试分析其共同原因。

(3)Q10表示温度每升高10℃,土壤呼吸速率增加的倍数,反映了土壤呼吸对温度变化的响应程度。阿柔草地2008-2009年的Q10平均值为3.28,趋向于生态系统Q10的平均幅度范围的上限。试分析全球气候变暖对阿柔草地碳吸收能力的影响。

18.阅读图文资料,完成下列要求。

上海市嘉定区是我国著名的汽车生产基地,1958年我国第一辆“凤凰牌”轿车即在此诞生。昆山市、太仓市是江苏省苏州市的两个县级市,有较强制造业基础。近年来,嘉定区着力引进总部经济与研发产业,昆山、太仓两市大力发展汽车零部件生产。为了进一步提升汽车产业区域竞争力,2018年嘉定区与苏州市签订战略合作协议,共同推进嘉(定)—昆(山)—太(仓)协同创新核心圈建设,合力打造世界级汽车产业中心,下图示意2008年、2017年嘉—昆—太地区汽车先进零部件制造业热点分布。

(1)简述嘉—昆—太地区汽车先进零部件制造业两个年份之间的空间变化特征。

(2)分析嘉—昆—太地区汽车产业快速发展的独特区位条件。

(3)从产业协同的角度,提出嘉—昆—太地区汽车产业发展的合理化建议。

参考答案

一、选择题:

1-15:BAABA DCBCA BCACB

二、非选择题:

16.1)集中在6、7月。腾出水库库容,为防汛做准备;增大水库下游河段的水量,防止黄河断流。

(2)2002 年以来,河道主槽冲淤年际变化明显,总体处于冲刷趋势,冲淤量最大值出现在2003 年;前期(2002—2005 年)冲淤速率较大,冲刷量大;中期(2006—2014年)冲淤速率明显下降,冲刷量变小;后期(2015—2016 年)河道转为淤积。

(3)河道冲淤变化,河床高程整体下陈,泥沙在河口外堆积,河口延伸,河道延长;河道纵比降减小;增加口门区域河道不稳定性(改道、出汊);河床经过冲剧调整,河床粒径变粗(河床抵抗侵蚀能力增强)。

17.(1)青藏高原太阳辐射强,生长季植被的光合作用强,生长旺盛,有利于固定CO2;青藏高原昼夜温差大,生长季夜间的低温和非生长季的低温抑制了植物和土壤微生物的呼吸作用,释放的CO2少。

(2)此时是高寒草甸的生长季前期和末期,光合作用弱,固定的CO2少;温度较高,土壤和植被的呼吸作用较强,释放的CO2多;释放的CO2多于固定的CO2。

(3)由于阿柔草地地区的年均温较低,土壤呼吸对温度升高敏感、响应迅速;全球气候变暖对土壤有机质分解的加速作用明显,土壤呼吸释放大量CO2,可能减弱阿柔草地的碳吸收能力。

18.(1)2008-2017年,嘉-昆-太地区先进零部件制造业范围扩大;热点区域西移,从嘉定区转移到昆山市。一些地区有冷点区域变为次冷点区域,次冷点区域部分变为次热点区域。

(2)汽车产业发展历史悠久,产业基础好;高校众多,高新技术产业发达,汽车研发人才多;研发资金充足;与苏州市形成战略合作,有政策支持;“长三角人口密集,汽车需求量大,市场广阔。

(3)三地需将各优势互补发展,嘉定区应发挥其资金、技术和人才优势,昆、太两市发挥土地、劳动力、政策优势;嘉定区立足汽车研发,昆、太两地应该积极发展汽车零部件制造业,构建汽车产业链;扩大产业规模,形成规模效应;加大科技投入,提升汽车零部件制造水平,向高端制造业发展,提升竞争力;加强一区两市之间的交通基础设施建设,提升三地运输效率。

同课章节目录