苏科版生物七年级下册 5.10.1 水中的动物 ---探究鱼类适应水中生活的特征 教案

文档属性

| 名称 | 苏科版生物七年级下册 5.10.1 水中的动物 ---探究鱼类适应水中生活的特征 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 30.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-19 21:00:31 | ||

图片预览

文档简介

初中生物实验教学设计

探究鱼类适应水中生活的特征

一、设计思路

本实验以义务教育《生物学课程标准》(2011年版)为指导,面向全体学生,倡导探究性学习,引导学生主动参与、勤于动手、积极思考,逐步培养学生的动手能力、进行探究实验的能力,观察能力和分析解决问题的能力。根据学生的成绩、动手能力等因素将全班学生分成4人一组,为每个组准备2条活的小鲫鱼;每组根据自己实验方案来完成探究实验。

实验能让每一个学生以轻松愉快的心情去认识多姿多彩、与人类息息相关的生物世界,积极探究生物科学的奥秘;也能提高学生分析和解决实际问题的能力; 更能使他们养成科学的态度,获得科学的方法,在科学探究实践中逐渐形成终身学习的意识和能力。

教师在教学过程中充分发挥学生的自主探究能力和动手能力,让学生在实验过程中深刻体验科学探究的基本方法。

?

二、实验目的

1.知识目标

(1)观察鲫鱼的外形特点,,理解鱼类适应水生环境的特点,并了解各种鳍在游泳中的作用;

(2)阐明鱼类适应水中生活的主要特征。

2.能力目标

尝试完成“鱼类适应水中生活的特征”的探究活动,学会设计实验方案,在小组实验过程中,提高小组合作探究能力、动手动脑的实验能力和语言表达能力。

3.情感态度与价值观目标

在实验过程中,学生体会到珍爱生命的情感,培养学生实事求是的科学态度和团队合作的精神。

三、学习重点和难点

1.重点

学会观察鱼的外形,独立设计实验方案,探究并总结各种鳍在游泳中的作用。

实施个性化的探究实验方案。

2.难点

“鱼类适应水中生活的特征”的探究性实验方案的设计和实施。

3.教学策略

学生分组探究性实验,合作性实验。发挥学生在课堂中的主体地位,通过学生观察、讨论、交流、分析和总结来获得知识,培养自己的能力。

四、实验内容分析

奥秘一:实验材料的选择

书上只说了探究鲫鱼,那到底用多大的鲫鱼呢?事实证明,太大的鱼在容器中活动受到制约,太小的鱼观察不方便,长度大概15厘米的野生小鲫鱼最理想。

奥秘二:实验操作的改良

探究鱼鳍的作用:捆绑鱼鳍时,教材提示用细线和塑料板捆绑鱼鳍,事实上细线不行。经过多次尝试,最佳方案是:胸鳍和腹鳍,还有背鳍用湿的纱布包好,然后用橡皮筋箍牢;背鳍用硬纸板、小夹子夹住。

探究鳃的作用:事先自己做了实验,并拍成视频,放大了2条鱼的嘴部,学生很容易看见鳃盖绑住的那条嘴巴张的很大,呼吸变得急促,而未做处理的鱼呼吸的很平稳、均匀。

探究侧线的作用:先安排文字资料,让学生了解侧线的作用,然后来验证。因为鱼体的粘液,学生用橡皮泥,将侧线都涂满的组很少,因为橡皮泥很容易掉。最终还是采取了破坏侧线的做法,制成视频,学生很清楚的看见破坏侧线的鱼不能逆流而上。

五、实验教学过程

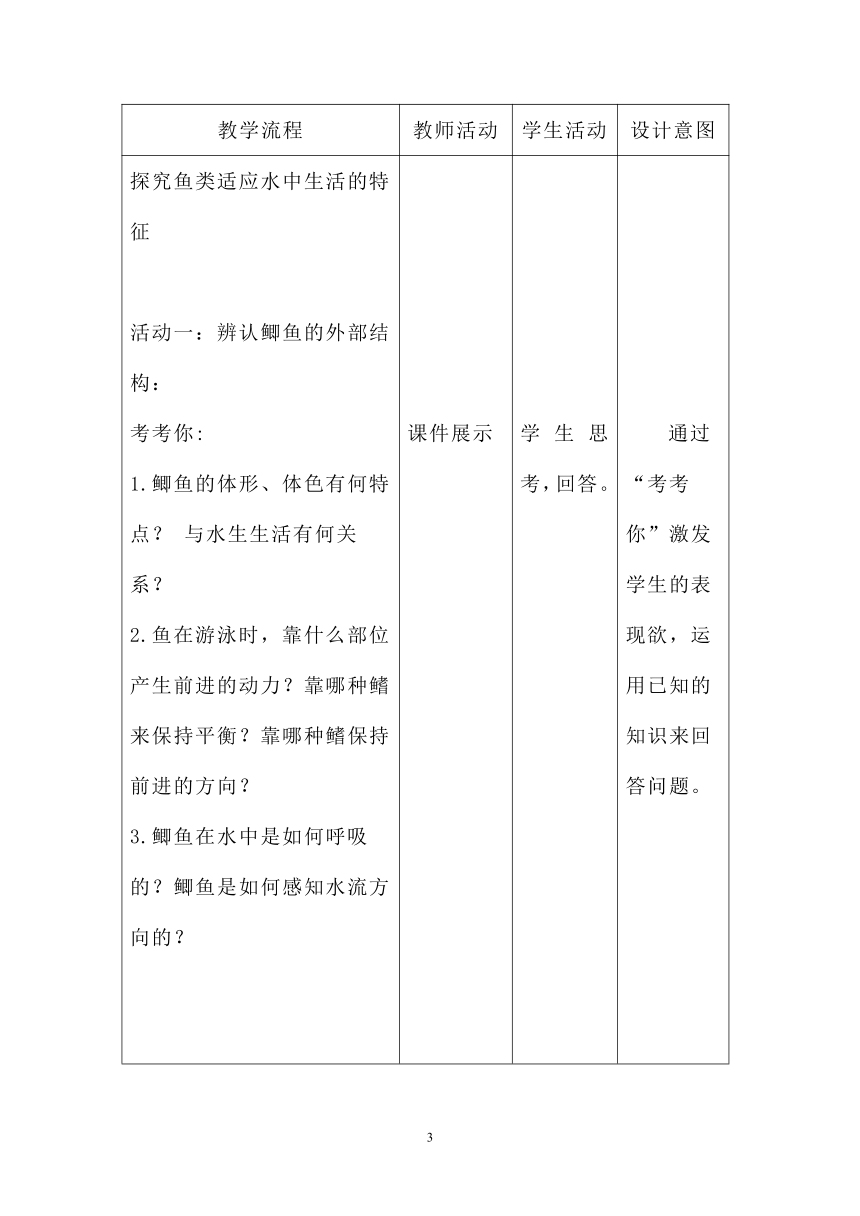

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

探究鱼类适应水中生活的特征

活动一:辨认鲫鱼的外部结构:

考考你:

1.鲫鱼的体形、体色有何特点? 与水生生活有何关系?

2.鱼在游泳时,靠什么部位产生前进的动力?靠哪种鳍来保持平衡?靠哪种鳍保持前进的方向?

3.鲫鱼在水中是如何呼吸的?鲫鱼是如何感知水流方向的?

鲫鱼适应水中生活的特征

体形

体色

体表

运动

呼吸

侧线

活动二:根据探究实验的步骤:

实验

现象(游泳姿态和速度的变化)

第1组

包住胸鳍和腹鳍

腹面常上翻,游动不灵活

第2组

夹住尾鳍

游动不灵活,速度慢

第3组

包住背鳍和臀鳍

身体侧翻,游泳路线弯曲

第4组

用薄硬板夹住躯干和尾部,保留全部的鳍

下沉,不能游动

第5组

正常鲫鱼

姿态正常,游动灵活,速度快

课件展示

教师巡视,给予必要的指导

学生思考,回答。

学生活动,根据要求先熟悉具体要做什么实验,然后动手,小组合作

通过“考考你”激发学生的表现欲,运用已知的知识来回答问题。

表格起到课堂小结的作用。

设计实验

1.设计

.提出问题

.作出假设

.制定计划

.实施计划

.得出结论

2.交流

提醒:根据提供的材料设计,注意保护小动物原则

表格不仅起到分组作用,还起到了课堂小结的作用。

五、设计反思

本实验课以探究性实验学习为主线,在探究实验中首先给以学生探究问题情境为先,然后直观的呈现给学生实验材料鲫鱼,进而让学生自己提出想探究的问题。在探究“鱼鳍在鲫鱼水中生活的作用”过程中,遵循“提出问题→作出假设→制定计划→实施实验→得出结论→讨论交流”的思路,让学生亲自动手操作,以小组分工合作为基础,各司其职,充分发挥小组合作探究的优势,共同研制探究方案,实验实验,在实验过程中发现并解决问题。整个教学过程中,教师及时的点评和引导,帮助学生克服困难完成探究性实验,同时在探究实验中让学生认同自我,体验到爱护生物和珍惜生命的重要性。

6

探究鱼类适应水中生活的特征

一、设计思路

本实验以义务教育《生物学课程标准》(2011年版)为指导,面向全体学生,倡导探究性学习,引导学生主动参与、勤于动手、积极思考,逐步培养学生的动手能力、进行探究实验的能力,观察能力和分析解决问题的能力。根据学生的成绩、动手能力等因素将全班学生分成4人一组,为每个组准备2条活的小鲫鱼;每组根据自己实验方案来完成探究实验。

实验能让每一个学生以轻松愉快的心情去认识多姿多彩、与人类息息相关的生物世界,积极探究生物科学的奥秘;也能提高学生分析和解决实际问题的能力; 更能使他们养成科学的态度,获得科学的方法,在科学探究实践中逐渐形成终身学习的意识和能力。

教师在教学过程中充分发挥学生的自主探究能力和动手能力,让学生在实验过程中深刻体验科学探究的基本方法。

?

二、实验目的

1.知识目标

(1)观察鲫鱼的外形特点,,理解鱼类适应水生环境的特点,并了解各种鳍在游泳中的作用;

(2)阐明鱼类适应水中生活的主要特征。

2.能力目标

尝试完成“鱼类适应水中生活的特征”的探究活动,学会设计实验方案,在小组实验过程中,提高小组合作探究能力、动手动脑的实验能力和语言表达能力。

3.情感态度与价值观目标

在实验过程中,学生体会到珍爱生命的情感,培养学生实事求是的科学态度和团队合作的精神。

三、学习重点和难点

1.重点

学会观察鱼的外形,独立设计实验方案,探究并总结各种鳍在游泳中的作用。

实施个性化的探究实验方案。

2.难点

“鱼类适应水中生活的特征”的探究性实验方案的设计和实施。

3.教学策略

学生分组探究性实验,合作性实验。发挥学生在课堂中的主体地位,通过学生观察、讨论、交流、分析和总结来获得知识,培养自己的能力。

四、实验内容分析

奥秘一:实验材料的选择

书上只说了探究鲫鱼,那到底用多大的鲫鱼呢?事实证明,太大的鱼在容器中活动受到制约,太小的鱼观察不方便,长度大概15厘米的野生小鲫鱼最理想。

奥秘二:实验操作的改良

探究鱼鳍的作用:捆绑鱼鳍时,教材提示用细线和塑料板捆绑鱼鳍,事实上细线不行。经过多次尝试,最佳方案是:胸鳍和腹鳍,还有背鳍用湿的纱布包好,然后用橡皮筋箍牢;背鳍用硬纸板、小夹子夹住。

探究鳃的作用:事先自己做了实验,并拍成视频,放大了2条鱼的嘴部,学生很容易看见鳃盖绑住的那条嘴巴张的很大,呼吸变得急促,而未做处理的鱼呼吸的很平稳、均匀。

探究侧线的作用:先安排文字资料,让学生了解侧线的作用,然后来验证。因为鱼体的粘液,学生用橡皮泥,将侧线都涂满的组很少,因为橡皮泥很容易掉。最终还是采取了破坏侧线的做法,制成视频,学生很清楚的看见破坏侧线的鱼不能逆流而上。

五、实验教学过程

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

探究鱼类适应水中生活的特征

活动一:辨认鲫鱼的外部结构:

考考你:

1.鲫鱼的体形、体色有何特点? 与水生生活有何关系?

2.鱼在游泳时,靠什么部位产生前进的动力?靠哪种鳍来保持平衡?靠哪种鳍保持前进的方向?

3.鲫鱼在水中是如何呼吸的?鲫鱼是如何感知水流方向的?

鲫鱼适应水中生活的特征

体形

体色

体表

运动

呼吸

侧线

活动二:根据探究实验的步骤:

实验

现象(游泳姿态和速度的变化)

第1组

包住胸鳍和腹鳍

腹面常上翻,游动不灵活

第2组

夹住尾鳍

游动不灵活,速度慢

第3组

包住背鳍和臀鳍

身体侧翻,游泳路线弯曲

第4组

用薄硬板夹住躯干和尾部,保留全部的鳍

下沉,不能游动

第5组

正常鲫鱼

姿态正常,游动灵活,速度快

课件展示

教师巡视,给予必要的指导

学生思考,回答。

学生活动,根据要求先熟悉具体要做什么实验,然后动手,小组合作

通过“考考你”激发学生的表现欲,运用已知的知识来回答问题。

表格起到课堂小结的作用。

设计实验

1.设计

.提出问题

.作出假设

.制定计划

.实施计划

.得出结论

2.交流

提醒:根据提供的材料设计,注意保护小动物原则

表格不仅起到分组作用,还起到了课堂小结的作用。

五、设计反思

本实验课以探究性实验学习为主线,在探究实验中首先给以学生探究问题情境为先,然后直观的呈现给学生实验材料鲫鱼,进而让学生自己提出想探究的问题。在探究“鱼鳍在鲫鱼水中生活的作用”过程中,遵循“提出问题→作出假设→制定计划→实施实验→得出结论→讨论交流”的思路,让学生亲自动手操作,以小组分工合作为基础,各司其职,充分发挥小组合作探究的优势,共同研制探究方案,实验实验,在实验过程中发现并解决问题。整个教学过程中,教师及时的点评和引导,帮助学生克服困难完成探究性实验,同时在探究实验中让学生认同自我,体验到爱护生物和珍惜生命的重要性。

6