1.4测量平均速度 2021——2022学年 人教版八年级上册物理 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.4测量平均速度 2021——2022学年 人教版八年级上册物理 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-19 23:26:46 | ||

图片预览

文档简介

1.4测量平均速度

第一章 机械运动

【学习目标】

1.掌握使用停表和刻度尺正确地测量时间、距离的方法,并根据公式v= 求出平均速度。

2.进一步理解平均速度。

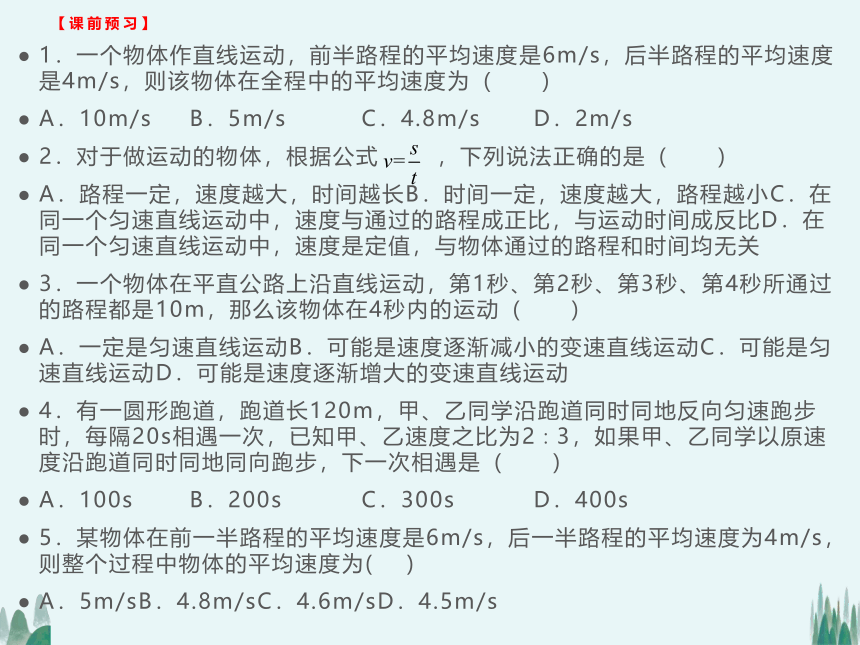

【课前预习】

1.一个物体作直线运动,前半路程的平均速度是6m/s,后半路程的平均速度是4m/s,则该物体在全程中的平均速度为( )

A.10m/s B.5m/s C.4.8m/s D.2m/s

2.对于做运动的物体,根据公式 ,下列说法正确的是( )

A.路程一定,速度越大,时间越长B.时间一定,速度越大,路程越小C.在同一个匀速直线运动中,速度与通过的路程成正比,与运动时间成反比D.在同一个匀速直线运动中,速度是定值,与物体通过的路程和时间均无关

3.一个物体在平直公路上沿直线运动,第1秒、第2秒、第3秒、第4秒所通过的路程都是10m,那么该物体在4秒内的运动( )

A.一定是匀速直线运动B.可能是速度逐渐减小的变速直线运动C.可能是匀速直线运动D.可能是速度逐渐增大的变速直线运动

4.有一圆形跑道,跑道长120m,甲、乙同学沿跑道同时同地反向匀速跑步时,每隔20s相遇一次,已知甲、乙速度之比为2∶3,如果甲、乙同学以原速度沿跑道同时同地同向跑步,下一次相遇是( )

A.100s B.200s C.300s D.400s

5.某物体在前一半路程的平均速度是6m/s,后一半路程的平均速度为4m/s,则整个过程中物体的平均速度为( )

A.5m/sB.4.8m/sC.4.6m/sD.4.5m/s

【课前预习】答案

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

1.速度的公式是什么?各字母代表什么含义?

2.如果想测量一个物体的平均速度,需要测量哪些物理量?需要什么测量工具?

导入新课

思考:

实验:测量平均速度

一

讲授新课

1.实验目的、原理和实验器材

实验目的:用刻度尺和停表测小车的平均速度

实验原理:

需要测量的物理量是路程和时间。

器材:斜面、小车、刻度尺、停表、金属片

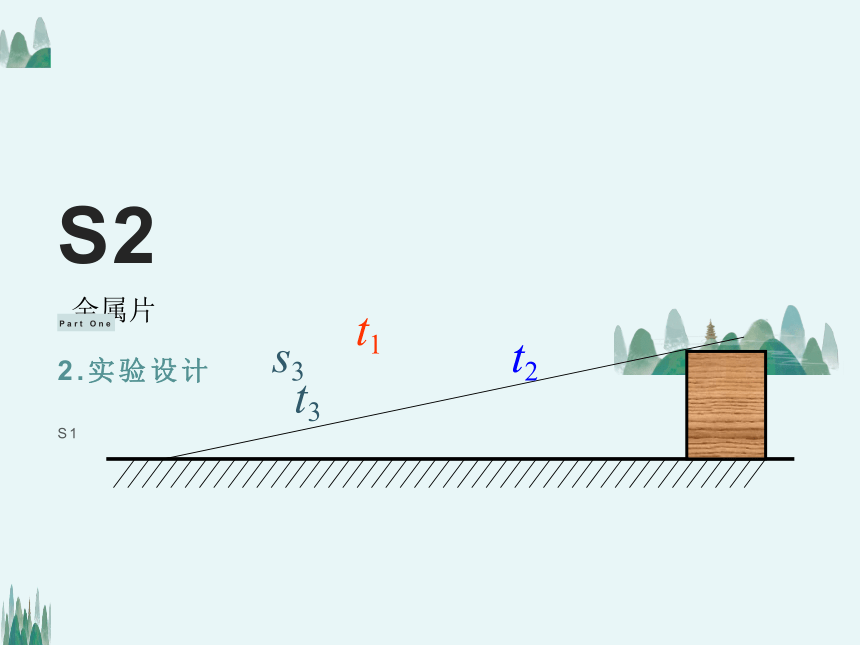

金属片

s3

t3

t2

t1

2.实验设计

S1

S2

Part One

1.使斜面保持一定的坡度,把小车放在斜面顶

端,金属片放在斜面的底端,测出小车将通

过的路程S1。

2.测量出小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的

时间t1。

3.实验步骤

3.根据测得的S1和t1算出小车通过斜面全程的平

均速度v1。

4.将金属片移至S1的中点,测出小车从斜面顶

点滑过斜面上半段路程S2所用的时间t2,算出

小车通过上半段路程的平均速度v2。

金属片

s3

s1

s2

t1

t2

t3

t3=

根据以上的实验数据,你能否计算出小车通过下半段路程S3的平均速度v3呢?

s1-s2

t1-t2

s3=

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

4.设计表格

5.进行实验和数据收集

金属片

0

10

20

30

40

50

60

cm

实验数据:

0.6

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

金属片

实验时注意观察停表的示数。

实验数据:

4

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

0.6

金属片

将金属片移至S1的中点,测出小车从斜面顶点滑过斜面上半段路程S2所用的时间t2,算出小车通过上半段路程的平均速度v2。

上半段路程:0.3m

金属片

金属片

实验时注意观察停表的示数。

0.3

1.5

0.2

实验数据:

0.3

2.5

0.12

0.15

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

0.6

4

小车沿斜面下滑的速度越来越大,说明小车沿斜面下滑运动速度越来越快,小车做变速直线运动。

6.实验结论

7.交流与评估

1.为什么斜面的坡度不能太小也不能太大?

斜面的坡度过小,小车达不到底部;斜面的坡度过大,记录时间不准确,导致实验误差大。

3.实验中什么环节容易出现误差?

便于测量时间和让小车停止运动。

时间记录与小车开始下滑可能不同步会存在误差;小车撞击金属片时,停止计时可能会存在误差。

2.金属片的作用是什么?

4. 减小误差的方法:

(1)斜面倾角要小,但不能过小;

(2)释放小车要与计时同步;

(3)长度,时间读书要规范。

注意:1.小车运动距离为车头到车头的距离.

2.小车从斜面顶端要从静止释放.

3.测量过程中不要改变斜面的坡度.

讨论

①需要怎样放置和调整斜面(轨道)?

将一端垫高,略微倾斜,使小车能主动运动起来,但又不至于太快。

②需要怎样确定运动的起点和终点?怎样得到路程?

在小车释放处,车前端做标记作为起点;在斜面下端卡上金属片作为终点,用刻度尺量出起点到终点距离就是路程s。

③怎样记录时间?

释放小车时,用停表开始计时,车撞击金属片时停止计时,得到时间t。

④怎样得到平均速度?

由 算出速度。

强调

(1)测量平均速度的实验难点是计时结束要以听到撞击声为准,即听到声音的同时记录结束时刻.

(2)在计算平均速度时,要注意物理量的对应,而绝不能认为平均速度是速度的平均值.

一、同一物体做变速运动时,它的平均速度是随着各段时间或路程的不同而变化的。

二、如果把变速运动分成几段,各段的平均速度都不一定相等。

三、做变速运动的物体,物体实际的速度有时比平均速度值大,有时比平均速度值小。

小结

测量平均速度

原理

方法

器材:斜面、小车、刻度尺、停表、金属片

注意事项

测路程:刻度尺

测时间:停表

课堂小结

【课后练习】

1.关于平均速度的下列说法中正确的是

A.平均速度就是各段路程中的速度的平均值 B.平均速度必须所属哪一段路程或时间

C.用平均速度能精确描述物体运动的快慢 D.匀速直线运动各段路程内的平均速度不相等

2.物体在一条直线上运动,前5秒通过的路程是12米,后5秒通过的路程是18米,那么它在这段时间内的平均速度是:( )

A.6米/秒; B.5米/秒; C.4米/秒; D.3米/秒。

3.在测斜面上小车的平均速度时,如果斜面的坡度较大,测量出的平均速度( )

A.由于斜面坡度较大,所以测出的平均速度值较准确 B.由于斜面坡度较大,所以测出的平均速度值不准确

C.由于斜面坡度较大,小车运动的速度较快,时间太短不容易记准确,所以测量的平均速度将会误差较大 D.以上说法都有道理

4.物理实验课上,某实验小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟表测量小车的平均速度,如图所示.图中显示的是某次测量过程中小车在甲、乙、丙三个位置及对应的时刻,显示时间的格式是“时:分:秒”.下列说法正确的是

A.由图可知,小车从乙位置运动至丙位置的平均速度是

B.小车沿斜面下滑过程中,从甲位置到乙位置的平均速度等于从甲位置到丙位置的平均速度

C.小组同学们讨论后认为实验时斜面的倾斜度不宜太大,这样可以延长小车下滑的时间,便于准确测量

D.在实验中,同学们发现小车从乙到丙的平均速度大于从甲到乙的平均速度,因此得出平均速度与斜面倾斜度有关

5.小丁的家距学校600m,某天他上学时,以1m/s的速度走完前一半路程,为了不迟到,他又用3min20s的时间按时达到学校。他上学路上的平均速度是( )

A.1.2m/s B.1.5m/s C.2m/s D.2.5m/s

6.某人在 2h 内行走了 10km,中途休息 0.6h 后又在 3h 内行走了 18km,则他在前 2h 的平均速度是______km/h,后 3h 的平均速度是______km/h,全程的平均速度是______km/h。

7.某同学郊游时,用半小时走完2km的路程,休息15分钟后,再用30min走完2.5km的路程,那么,他在前半小时的平均速度是__km/h,全程的平均速度是__m/s。

8.某同学郊游时,用0.5h走完1.4km的路程,休息0.5h后,再用0.5h走完1.3km的路程,那么,他全程的平均速度是_____km/h,即_____m/s.

9.A、B、C三辆汽车从甲地出发沿直线运动到乙地,其中A车以速度v做匀速直线运动到乙地;B车以速度v出发,先做加速运动再做减速运动,到达乙地时速度恰好还是v;C车也以速度v出发,先做减速运动再做加速运动,到达乙地时速度恰好也是v,则三辆汽车运动时间最短的是_____汽车(选填“A”、“B”或“C”)。

10.运动会上,有甲、乙、丙三位同学进行百米赛跑,他们的成绩分别是13.6s、13.8s、13.7s。根据成绩可知,跑得最快的是______同学,这里比较三人运动快慢采用了______的方法。跑得最快的同学在全程上的平均速度是______m/s。

【课后练习】答案

1.B 2.D 3.C 4.C 5.A

6.5 6 5

7.4 1

8.1.8 0.5

9.B

10.甲 相同路程比较时间 7.4

第一章 机械运动

【学习目标】

1.掌握使用停表和刻度尺正确地测量时间、距离的方法,并根据公式v= 求出平均速度。

2.进一步理解平均速度。

【课前预习】

1.一个物体作直线运动,前半路程的平均速度是6m/s,后半路程的平均速度是4m/s,则该物体在全程中的平均速度为( )

A.10m/s B.5m/s C.4.8m/s D.2m/s

2.对于做运动的物体,根据公式 ,下列说法正确的是( )

A.路程一定,速度越大,时间越长B.时间一定,速度越大,路程越小C.在同一个匀速直线运动中,速度与通过的路程成正比,与运动时间成反比D.在同一个匀速直线运动中,速度是定值,与物体通过的路程和时间均无关

3.一个物体在平直公路上沿直线运动,第1秒、第2秒、第3秒、第4秒所通过的路程都是10m,那么该物体在4秒内的运动( )

A.一定是匀速直线运动B.可能是速度逐渐减小的变速直线运动C.可能是匀速直线运动D.可能是速度逐渐增大的变速直线运动

4.有一圆形跑道,跑道长120m,甲、乙同学沿跑道同时同地反向匀速跑步时,每隔20s相遇一次,已知甲、乙速度之比为2∶3,如果甲、乙同学以原速度沿跑道同时同地同向跑步,下一次相遇是( )

A.100s B.200s C.300s D.400s

5.某物体在前一半路程的平均速度是6m/s,后一半路程的平均速度为4m/s,则整个过程中物体的平均速度为( )

A.5m/sB.4.8m/sC.4.6m/sD.4.5m/s

【课前预习】答案

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

1.速度的公式是什么?各字母代表什么含义?

2.如果想测量一个物体的平均速度,需要测量哪些物理量?需要什么测量工具?

导入新课

思考:

实验:测量平均速度

一

讲授新课

1.实验目的、原理和实验器材

实验目的:用刻度尺和停表测小车的平均速度

实验原理:

需要测量的物理量是路程和时间。

器材:斜面、小车、刻度尺、停表、金属片

金属片

s3

t3

t2

t1

2.实验设计

S1

S2

Part One

1.使斜面保持一定的坡度,把小车放在斜面顶

端,金属片放在斜面的底端,测出小车将通

过的路程S1。

2.测量出小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的

时间t1。

3.实验步骤

3.根据测得的S1和t1算出小车通过斜面全程的平

均速度v1。

4.将金属片移至S1的中点,测出小车从斜面顶

点滑过斜面上半段路程S2所用的时间t2,算出

小车通过上半段路程的平均速度v2。

金属片

s3

s1

s2

t1

t2

t3

t3=

根据以上的实验数据,你能否计算出小车通过下半段路程S3的平均速度v3呢?

s1-s2

t1-t2

s3=

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

4.设计表格

5.进行实验和数据收集

金属片

0

10

20

30

40

50

60

cm

实验数据:

0.6

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

金属片

实验时注意观察停表的示数。

实验数据:

4

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

0.6

金属片

将金属片移至S1的中点,测出小车从斜面顶点滑过斜面上半段路程S2所用的时间t2,算出小车通过上半段路程的平均速度v2。

上半段路程:0.3m

金属片

金属片

实验时注意观察停表的示数。

0.3

1.5

0.2

实验数据:

0.3

2.5

0.12

0.15

v2=

t2=

S2=

v3=

t3= t1- t2=

S3=S1-S2=

v1=

t1=

S1=

平均速度(m/s)

运动时间(s)

路 程(m)

0.6

4

小车沿斜面下滑的速度越来越大,说明小车沿斜面下滑运动速度越来越快,小车做变速直线运动。

6.实验结论

7.交流与评估

1.为什么斜面的坡度不能太小也不能太大?

斜面的坡度过小,小车达不到底部;斜面的坡度过大,记录时间不准确,导致实验误差大。

3.实验中什么环节容易出现误差?

便于测量时间和让小车停止运动。

时间记录与小车开始下滑可能不同步会存在误差;小车撞击金属片时,停止计时可能会存在误差。

2.金属片的作用是什么?

4. 减小误差的方法:

(1)斜面倾角要小,但不能过小;

(2)释放小车要与计时同步;

(3)长度,时间读书要规范。

注意:1.小车运动距离为车头到车头的距离.

2.小车从斜面顶端要从静止释放.

3.测量过程中不要改变斜面的坡度.

讨论

①需要怎样放置和调整斜面(轨道)?

将一端垫高,略微倾斜,使小车能主动运动起来,但又不至于太快。

②需要怎样确定运动的起点和终点?怎样得到路程?

在小车释放处,车前端做标记作为起点;在斜面下端卡上金属片作为终点,用刻度尺量出起点到终点距离就是路程s。

③怎样记录时间?

释放小车时,用停表开始计时,车撞击金属片时停止计时,得到时间t。

④怎样得到平均速度?

由 算出速度。

强调

(1)测量平均速度的实验难点是计时结束要以听到撞击声为准,即听到声音的同时记录结束时刻.

(2)在计算平均速度时,要注意物理量的对应,而绝不能认为平均速度是速度的平均值.

一、同一物体做变速运动时,它的平均速度是随着各段时间或路程的不同而变化的。

二、如果把变速运动分成几段,各段的平均速度都不一定相等。

三、做变速运动的物体,物体实际的速度有时比平均速度值大,有时比平均速度值小。

小结

测量平均速度

原理

方法

器材:斜面、小车、刻度尺、停表、金属片

注意事项

测路程:刻度尺

测时间:停表

课堂小结

【课后练习】

1.关于平均速度的下列说法中正确的是

A.平均速度就是各段路程中的速度的平均值 B.平均速度必须所属哪一段路程或时间

C.用平均速度能精确描述物体运动的快慢 D.匀速直线运动各段路程内的平均速度不相等

2.物体在一条直线上运动,前5秒通过的路程是12米,后5秒通过的路程是18米,那么它在这段时间内的平均速度是:( )

A.6米/秒; B.5米/秒; C.4米/秒; D.3米/秒。

3.在测斜面上小车的平均速度时,如果斜面的坡度较大,测量出的平均速度( )

A.由于斜面坡度较大,所以测出的平均速度值较准确 B.由于斜面坡度较大,所以测出的平均速度值不准确

C.由于斜面坡度较大,小车运动的速度较快,时间太短不容易记准确,所以测量的平均速度将会误差较大 D.以上说法都有道理

4.物理实验课上,某实验小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟表测量小车的平均速度,如图所示.图中显示的是某次测量过程中小车在甲、乙、丙三个位置及对应的时刻,显示时间的格式是“时:分:秒”.下列说法正确的是

A.由图可知,小车从乙位置运动至丙位置的平均速度是

B.小车沿斜面下滑过程中,从甲位置到乙位置的平均速度等于从甲位置到丙位置的平均速度

C.小组同学们讨论后认为实验时斜面的倾斜度不宜太大,这样可以延长小车下滑的时间,便于准确测量

D.在实验中,同学们发现小车从乙到丙的平均速度大于从甲到乙的平均速度,因此得出平均速度与斜面倾斜度有关

5.小丁的家距学校600m,某天他上学时,以1m/s的速度走完前一半路程,为了不迟到,他又用3min20s的时间按时达到学校。他上学路上的平均速度是( )

A.1.2m/s B.1.5m/s C.2m/s D.2.5m/s

6.某人在 2h 内行走了 10km,中途休息 0.6h 后又在 3h 内行走了 18km,则他在前 2h 的平均速度是______km/h,后 3h 的平均速度是______km/h,全程的平均速度是______km/h。

7.某同学郊游时,用半小时走完2km的路程,休息15分钟后,再用30min走完2.5km的路程,那么,他在前半小时的平均速度是__km/h,全程的平均速度是__m/s。

8.某同学郊游时,用0.5h走完1.4km的路程,休息0.5h后,再用0.5h走完1.3km的路程,那么,他全程的平均速度是_____km/h,即_____m/s.

9.A、B、C三辆汽车从甲地出发沿直线运动到乙地,其中A车以速度v做匀速直线运动到乙地;B车以速度v出发,先做加速运动再做减速运动,到达乙地时速度恰好还是v;C车也以速度v出发,先做减速运动再做加速运动,到达乙地时速度恰好也是v,则三辆汽车运动时间最短的是_____汽车(选填“A”、“B”或“C”)。

10.运动会上,有甲、乙、丙三位同学进行百米赛跑,他们的成绩分别是13.6s、13.8s、13.7s。根据成绩可知,跑得最快的是______同学,这里比较三人运动快慢采用了______的方法。跑得最快的同学在全程上的平均速度是______m/s。

【课后练习】答案

1.B 2.D 3.C 4.C 5.A

6.5 6 5

7.4 1

8.1.8 0.5

9.B

10.甲 相同路程比较时间 7.4

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活