2.1 声音的产生与传播 辅导教案 2021-2022学年人教版八年级物理上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.1 声音的产生与传播 辅导教案 2021-2022学年人教版八年级物理上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 393.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-20 07:26:16 | ||

图片预览

文档简介

第6讲 声音的产生与传播

【教学目标】

1、通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。?

2、知道声音是由物体振动发生的。

3、知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

【教学重难点】

1、通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

2、通过实验探究得出结论:声音的传播需要介质。

【新知教授】

知识点1 声音的产生

1.声音的产生:声音是由物体振动产生的。固体、液体、气体振动都可以发声。自然界中凡是发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

2.声源:物理学中把发声的物体叫做声源。

3.保存声音:振动可以发声,如果将发声的振动记录下来需要时再让物体按照记录下来的振动规律去振动,就会产生与原来一样的声音。如:早期的机械唱片,唱片上有一圈圈不规则的沟槽。当唱片转动时,唱针随着划过的沟槽振动,这样就把记录的声音重现出来。磁带,声源的振动通过话筒转化成电信号通过录音磁头记录在磁带上,放音磁头将记录在磁带上的声音信息转化成电信号,通过扬声器还原声音。

要点诠释:

振动停止,发声也停止,但是不能说振动停止,声音也消失。因为振动停止,只是不再发声,但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

知识点2 声音的传播

能够传播声音的物质叫做介质,气体、液体、固体都是介质。

声音的传播需要介质,真空不能传声。

声是以声波的形式向外传播的。

知识点3 声速、回声

声音在每秒内传播的距离叫声速,单位m/s,读作米每秒。15℃时空气中的声速是340m/s,平常我们讲的声速,指的就是此值。

影响声速的因素:(1)介质的种类,一般情况下v固>v液>v气;

(2)温度,同种介质,温度越高,声速越大。

3、声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫回声(如:高山的回声,夏天雷声轰鸣不绝,北京的天坛的回音壁)

听见回声的条件:原声与回声之间的时间间隔在0.1s以上(教室里听不见回声,小房间声音变大是因为原声与回声重合);

2、回声的利用:测量距离(车到山,海深,冰川到船的距离);

声音传播路程:s=vt,距离L= s /2(注意:请各位同学一定要认真审题再下结论)

要点诠释:

在空气中,一般温度每升高1℃声速大约增加0.6m/s。15℃的空气的声速为340m/s,实际生活中,我们说的亚音速飞机、超音速飞机,就是指速度达不到340m/s和速度超过340m/s的飞机。

声波在传播过程中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波可能进入障碍物,被障碍物吸收甚至穿过障碍物,如隔墙能听到相邻房间里的声音。不同障碍物对声波的吸收和反射能力不同。通常情况下坚硬光滑的表面反射声音的能力强。如:北京天坛的回音壁的光滑圆形墙壁能使声波发生多次反射;松软多孔的表面吸收声波的能力强,如音乐厅的蜂窝状天花板就是为了吸收声音。

3、人耳能分辨出回声和原声的条件是:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,即:声源到障碍物的距离大于17m。

知识点4 人耳的构造

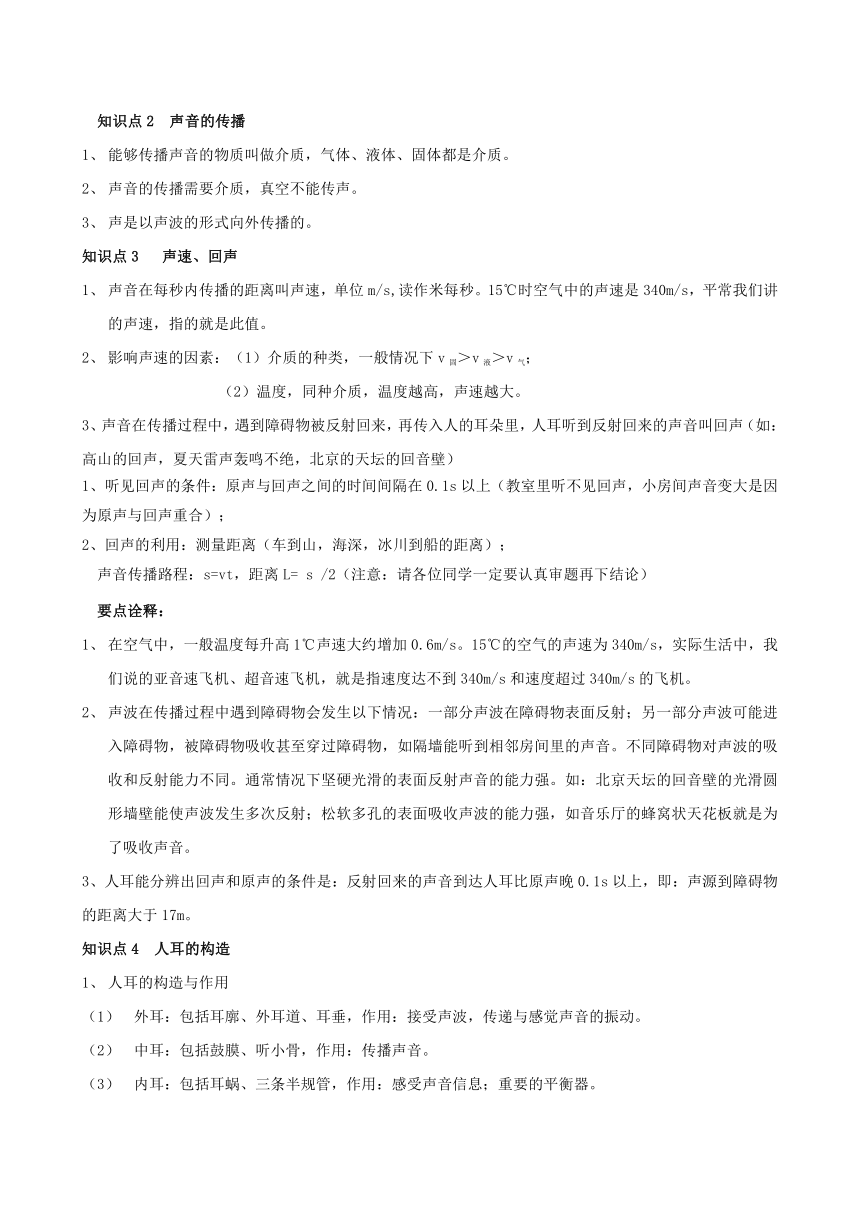

人耳的构造与作用

外耳:包括耳廓、外耳道、耳垂,作用:接受声波,传递与感觉声音的振动。

中耳:包括鼓膜、听小骨,作用:传播声音。

内耳:包括耳蜗、三条半规管,作用:感受声音信息;重要的平衡器。

人耳听到声音的过程

发声体发出声音→介质传声→耳朵听声。其中任何一个阶段被阻断,都将听不到声音。人耳听觉障碍如果是传导障碍,一般可用骨传导来帮助听到声音。如果是神经性耳聋,不易治愈。

知识点5 骨传声

骨传导:声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经,物理学中把这种传导方式叫做骨传导。一些失去听觉的人可以通过骨传导来听声音。

骨传导的原理是固体可以传声。

考点1声音的产生、声源

【例1】如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。这说明( )

A.发出声音的音叉在振动

B.超声波具有能量

C.声音从空气传入水中响度会变大

D.声音从空气传入水中速度会变小

变式练习

1.如图所示,将悬挂的乒乓球轻轻接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被音叉多次弹开;声音消失,乒乓球便会停止运动,此现象表明声音( )

A.是由物体振动产生的 B.可以通过固体传播

C.不能在真空中传播 D.是以波的形式传播的

2.下列说法错误的是( )

A.正在发声的物体都在振动

B.所有生物都靠声带振动发声

C.振动停止,发音停止

D.敲击课桌发声,是由于课桌振动发声

考点2声音的传播条件

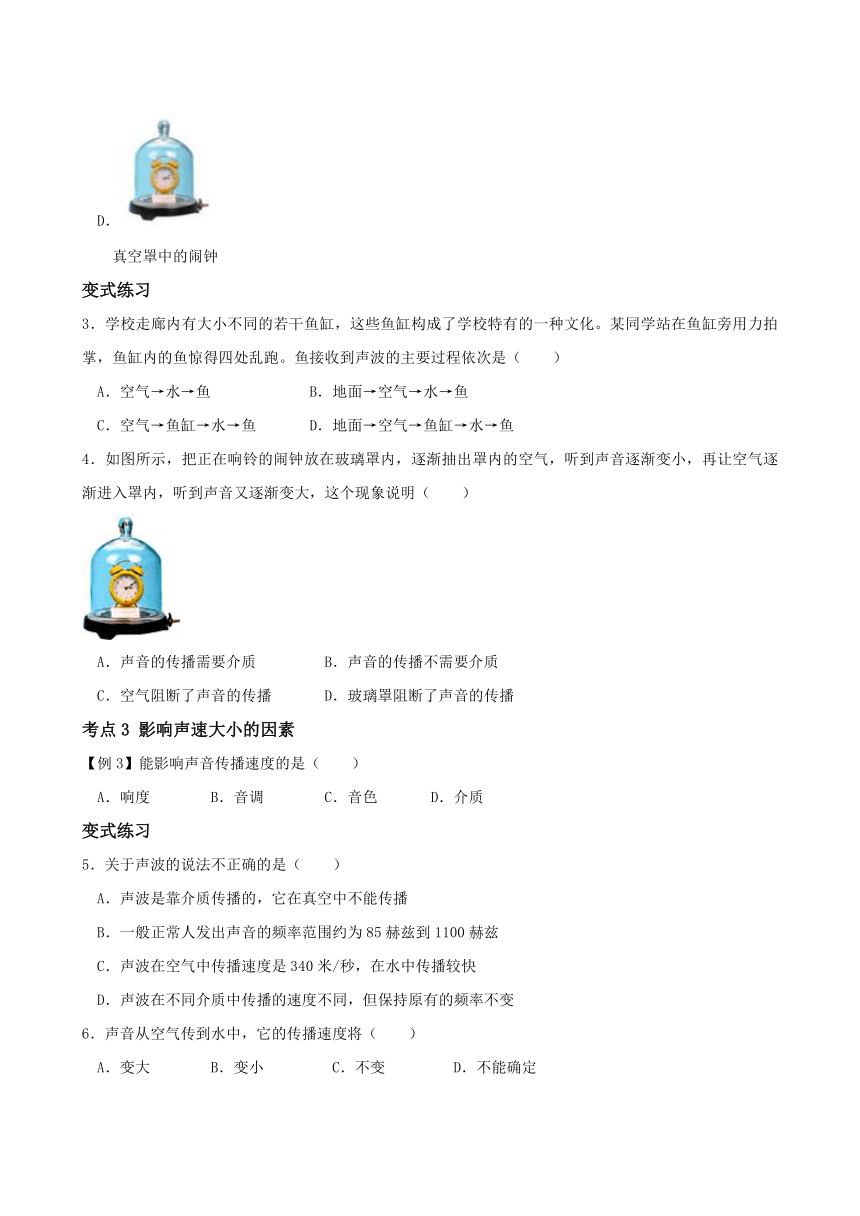

【例2】下列声现象中,能说明声音的传播需要介质的是( )

A.

蝙蝠靠超声波发现昆虫

B.

倒车雷达

C.

超声波清洗机

D.

真空罩中的闹钟

变式练习

3.学校走廊内有大小不同的若干鱼缸,这些鱼缸构成了学校特有的一种文化。某同学站在鱼缸旁用力拍掌,鱼缸内的鱼惊得四处乱跑。鱼接收到声波的主要过程依次是( )

A.空气→水→鱼 B.地面→空气→水→鱼

C.空气→鱼缸→水→鱼 D.地面→空气→鱼缸→水→鱼

4.如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出罩内的空气,听到声音逐渐变小,再让空气逐渐进入罩内,听到声音又逐渐变大,这个现象说明( )

A.声音的传播需要介质 B.声音的传播不需要介质

C.空气阻断了声音的传播 D.玻璃罩阻断了声音的传播

考点3 影响声速大小的因素

【例3】能影响声音传播速度的是( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.介质

变式练习

5.关于声波的说法不正确的是( )

A.声波是靠介质传播的,它在真空中不能传播

B.一般正常人发出声音的频率范围约为85赫兹到1100赫兹

C.声波在空气中传播速度是340米/秒,在水中传播较快

D.声波在不同介质中传播的速度不同,但保持原有的频率不变

6.声音从空气传到水中,它的传播速度将( )

A.变大 B.变小 C.不变 D.不能确定

考点4 声速的大小及相关计算

【例4】同学将耳朵贴在一根20m铁管的一端,乙同学在另一端用力敲一下铁管,甲同学能听到﹙空气中声速为340m/s,铁中声速为5200m/s﹚( )

A.1次敲击声 B.2 次敲击声 C.3 次敲击声 D.4 次敲击声

变式练习

7.在某金属管的一端敲一下钟,在管的另一端听到两次声音(第一次是由金属管传来的,第二次是由空气传来的),管长1020m,两次响声相隔2.5s.如果当时空气中的声速是340m/s,求该金属中的声速。

考点5 人耳的构造和听觉的形成

【例5】对于人失去听觉,下列说法不正确的是( )

A.人只要失去听觉,就不能感知声音

B.如果因为传导障碍而失去听觉,可以通过骨传导来感知声音

C.对于因传导障碍而失去听觉的人,只要设法将外界产生的振动传给听觉神经,就可以感知声音

D.声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉

变式练习

8.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

9.当飞机降落时,空中小姐要求乘客咀嚼口香糖,其目的是( )

A.保持鼓膜内外气压的平衡 B.保持身体的平衡

C.减少噪音 D.防止呕吐

考点6 骨传声及骨传导的原理

【例6】如图,小明将细绳的两端分别绕在两只手的食指上,再用食指堵住双耳。当小华用铅笔敲击衣架时,小明仍能听到敲击衣架的声音,这是因为( )

A.没有将双耳完全堵住,有声波从空隙间传入人耳

B.主要是声波通过空气传播,引起手的振动使人听到声音

C.声波经细绳、食指传入人耳,使人听到声音

D.小明产生的幻觉,实质堵住双耳,声波是无法传入人耳的

变式练习

10.用录音机把自己朗读或唱歌的声音录下来,再播放。同学们听没有什么意外,自己听总感到别扭,觉得不像自己的声音,主要原因是( )

A.录音机的录音效果差,声音录制后失真

B.录音机录音时使声音的音调发生了变化

C.录音机录音时使声音的音色发生了变化

D.自己听自己的声音,和听录音机声音,两种声音传播的途径不同

11.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是 。

考点7 双耳效应

【例7】小明蒙上眼睛,让妈妈把正在发声的收音机放在屋中不同的地方,此时他仍然能指出收音机的大致位置,他是利用了 来判断的。

变式练习

12.武侠电影里经常描写一大侠双目失明,还能准确判断攻击者的方位,这是因为( )

A.他的眼睛根本就没有失明

B.他的耳朵有特异功能

C.双耳效应原理,他可以准确地判断声音传来的方位

D.一种巧合

13.音乐厅正举行音乐会,音乐会的声音我们听起来有丰富的立体感,这主要是由于人的听觉具有 双耳 效应。

14.小红在漆黑的鬼屋里带上耳机听鬼故事,听到有人在给自己剪发,剪刀的声音从左到后再到右,她迅速回过头,却没有人,请问这是什么物理原理? 。

课堂练习

1.乘车时闭眼也能准确地辨别汽车行驶速度的变化和上、下坡,接受刺激的感受器位于( )

A.耳蜗 B.前庭和半规管 C.听小骨 D.大脑

2.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了。这个实验能探究的是( )

A.决定音调的因素 B.声音能否在空气中传播

C.声音产生的原因 D.声音传播是否需要时间

3.下列声现象中,能说明声音的传播需要介质的是( )

A.

蝙蝠靠超声波发现昆虫

B.

倒车雷达

C.

真空罩中的闹钟

D.

超声波清洗机

4.小华在钢水管的一头敲一下,小珍在另一头却听到三下声音,这三下声音依次是由下述物质传播的( )

A.钢、空气、水 B.钢、水、空气 C.水、空气、钢 D.空气、水、钢

5.下面不是由于双耳效应达到的效果的是( )

A.雷电来临时,电光一闪即逝,但雷声却隆隆不断

B.将双眼蒙上,也能大致确定发声体的方位

C.大象判断声源的位置比人判断更准确

D.舞台上的立体声,使人有身临其境的感觉

6.将敲响的鼓面用手一按,声音马上消失,这是因为( )

A.声音传播的速度小了 B.声音传到人体中去了

C.声音传播的速度变大了 D.鼓面停止了振动

7.小红在漆黑的鬼屋里带上耳机听鬼故事,听到有人在给自己剪发,剪刀的声音从左到后再到右,她迅速回过头,却没有人,请问这是什么物理原理? 。

8.如图,小明与小刚用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10m间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以同样的响度讲话,如果改用细金属丝连接土电话,则听到的声音就大些。这一实验现象表明: 。

(3)如果在用土电话时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用土电话时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

9.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是 。

10.声音传播的速度与 和 有关。

11.当飞机降落时,乘务员要求旅客咀嚼食物,其目的是使耳中的 张开,使鼓膜内外的 保持平衡,从而防止对耳的损伤。

12.如图所示,接通电源,此时能听到电铃发出的声音。现用抽气设备逐渐抽出其中的空气,听到的声音会逐渐 (选填“变大”、“变小”或“不变”),甚至最后听不到声音。这个实验说明了声音的传播需要 。

13.超音速飞机的飞行速度常用马赫数表示,马赫数指的是声速的倍数。某超音速飞机的马赫数为2.5,那么:

(1)它的飞行速度为多少?

(2)若广州到北京的距离为1700km,这架飞机从广州到北京需要多长时间?

课后练习

1.音乐家贝多芬耳聋后,就用牙咬住木棒的一端,另一端顶在钢琴上来听自己演奏琴声,主要是能过( )

A.空气 B.水 C.木棒和骨 D.以上都不是

2.听觉的形成部位是在( )

A.听小骨 B.耳蜗 C.听神经 D.大脑

3.声音在下列物质中传播最快的是( )

A.钢轨 B.湖水 C.煤油 D.空气

4.能说明“液体可以传播声音”的事例是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

C.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

D.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑

5.下列实验与实例,能说明声音产生条件的是( )

A.往鼓面上撒一些泡沫屑,敲鼓使泡沫屑会不停地跳动

B.美妙的歌声使人心情愉快,发动机的噪声使人心烦

C.邮局电话亭用玻璃制成,隔音效果比较好

D.月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈

6.古代打仗的士兵为了及早发现敌人骑兵的情况,常把耳朵贴在地面上听,以下说法错误的是( )

A.马蹄声不能由空气传入人耳

B.马蹄踏在地面时,会使地面振动

C.马蹄声可以向四面传播

D.土地传播声音的速度比空气快

7.古诗《小儿垂钓》中有“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”。小儿面对路人询问,只是招招手却默不作声,从声音的产生和传播的角度看,以下说法中正确的是( )

A.声音能在水中传播,会惊跑鱼儿

B.回答路人的询问会产生声波,而招手则不会产生声波

C.声音只能在空气中传播,不能在水中传播

D.声波从空气传入水中后,传播速度不变

8.不用回头就能判断身后说话的人所在方位,利用以下原理中的( )

A.回声定位 B.声的直线传播 C.双耳效应 D.声的反射

9.将敲响的鼓面用手一按,响声立刻消失了,下列原因正确的是( )

A.声波传到鼓内去了 B.鼓面停止了振动

C.鼓的振动变快了 D.以上说法都不对

10.蛇是一种可怕的动物,经常将头帖在地面上,对外界声音的刺激非常灵敏,但蛇没有耳朵,它利用

方式来“倾听”敌人的声音。

11.人耳由 、 、 三部分组成。

12.声速跟介质的种类有关,还跟介质的 有关,15℃时空气中的声速是 m/s。

13.空气是否传声的实验中,先让电铃发声并放入玻璃罩内,再 ,发现电铃的声音将逐渐 (填“变大”或“变小”),然后把空气 ,会发现声音将逐渐 ,(填“变大”或“变小”)。

14.气温影响空气密度,气温高,空气密度小,则声速大,因而声速与气温有关,由此产生的声音不一定由声源沿直线传播。晴天的中午,地表迅速升温,地表附近的气温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是向上拐弯的,弯到温度低,密度大的上方。

根据以上信息回答:

(1)声音在空气中传播时,爱走温度 、密度 的路径;

(2)“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”说的是:在清冷的深夜,姑苏城外寒山寺的钟声因传播的途径向 拐弯而传到几里外的枫桥边。

(3)赤日炎炎,在沙漠或戈壁滩即使相距不太远的人也难听清对方的大声叫喊,其中一个重要的原因是声音在传播时向 拐弯了。

15.当别人嚼脆饼干时,你听到的声音很小,而你自己嚼同样的饼干时,你会听到较大的咀嚼声。这是因为前者的声音是靠 传播的,后者的声音是靠 传播的, 的传声能力较强。

16.人而能分清前后两次声音的时间间隔约为0.1秒,由此可见,要想听到自己的回声,人距离障碍物至少多远?

【教学目标】

1、通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。?

2、知道声音是由物体振动发生的。

3、知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

【教学重难点】

1、通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

2、通过实验探究得出结论:声音的传播需要介质。

【新知教授】

知识点1 声音的产生

1.声音的产生:声音是由物体振动产生的。固体、液体、气体振动都可以发声。自然界中凡是发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

2.声源:物理学中把发声的物体叫做声源。

3.保存声音:振动可以发声,如果将发声的振动记录下来需要时再让物体按照记录下来的振动规律去振动,就会产生与原来一样的声音。如:早期的机械唱片,唱片上有一圈圈不规则的沟槽。当唱片转动时,唱针随着划过的沟槽振动,这样就把记录的声音重现出来。磁带,声源的振动通过话筒转化成电信号通过录音磁头记录在磁带上,放音磁头将记录在磁带上的声音信息转化成电信号,通过扬声器还原声音。

要点诠释:

振动停止,发声也停止,但是不能说振动停止,声音也消失。因为振动停止,只是不再发声,但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

知识点2 声音的传播

能够传播声音的物质叫做介质,气体、液体、固体都是介质。

声音的传播需要介质,真空不能传声。

声是以声波的形式向外传播的。

知识点3 声速、回声

声音在每秒内传播的距离叫声速,单位m/s,读作米每秒。15℃时空气中的声速是340m/s,平常我们讲的声速,指的就是此值。

影响声速的因素:(1)介质的种类,一般情况下v固>v液>v气;

(2)温度,同种介质,温度越高,声速越大。

3、声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫回声(如:高山的回声,夏天雷声轰鸣不绝,北京的天坛的回音壁)

听见回声的条件:原声与回声之间的时间间隔在0.1s以上(教室里听不见回声,小房间声音变大是因为原声与回声重合);

2、回声的利用:测量距离(车到山,海深,冰川到船的距离);

声音传播路程:s=vt,距离L= s /2(注意:请各位同学一定要认真审题再下结论)

要点诠释:

在空气中,一般温度每升高1℃声速大约增加0.6m/s。15℃的空气的声速为340m/s,实际生活中,我们说的亚音速飞机、超音速飞机,就是指速度达不到340m/s和速度超过340m/s的飞机。

声波在传播过程中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波可能进入障碍物,被障碍物吸收甚至穿过障碍物,如隔墙能听到相邻房间里的声音。不同障碍物对声波的吸收和反射能力不同。通常情况下坚硬光滑的表面反射声音的能力强。如:北京天坛的回音壁的光滑圆形墙壁能使声波发生多次反射;松软多孔的表面吸收声波的能力强,如音乐厅的蜂窝状天花板就是为了吸收声音。

3、人耳能分辨出回声和原声的条件是:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,即:声源到障碍物的距离大于17m。

知识点4 人耳的构造

人耳的构造与作用

外耳:包括耳廓、外耳道、耳垂,作用:接受声波,传递与感觉声音的振动。

中耳:包括鼓膜、听小骨,作用:传播声音。

内耳:包括耳蜗、三条半规管,作用:感受声音信息;重要的平衡器。

人耳听到声音的过程

发声体发出声音→介质传声→耳朵听声。其中任何一个阶段被阻断,都将听不到声音。人耳听觉障碍如果是传导障碍,一般可用骨传导来帮助听到声音。如果是神经性耳聋,不易治愈。

知识点5 骨传声

骨传导:声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经,物理学中把这种传导方式叫做骨传导。一些失去听觉的人可以通过骨传导来听声音。

骨传导的原理是固体可以传声。

考点1声音的产生、声源

【例1】如图所示,将正在发出声音的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花。这说明( )

A.发出声音的音叉在振动

B.超声波具有能量

C.声音从空气传入水中响度会变大

D.声音从空气传入水中速度会变小

变式练习

1.如图所示,将悬挂的乒乓球轻轻接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被音叉多次弹开;声音消失,乒乓球便会停止运动,此现象表明声音( )

A.是由物体振动产生的 B.可以通过固体传播

C.不能在真空中传播 D.是以波的形式传播的

2.下列说法错误的是( )

A.正在发声的物体都在振动

B.所有生物都靠声带振动发声

C.振动停止,发音停止

D.敲击课桌发声,是由于课桌振动发声

考点2声音的传播条件

【例2】下列声现象中,能说明声音的传播需要介质的是( )

A.

蝙蝠靠超声波发现昆虫

B.

倒车雷达

C.

超声波清洗机

D.

真空罩中的闹钟

变式练习

3.学校走廊内有大小不同的若干鱼缸,这些鱼缸构成了学校特有的一种文化。某同学站在鱼缸旁用力拍掌,鱼缸内的鱼惊得四处乱跑。鱼接收到声波的主要过程依次是( )

A.空气→水→鱼 B.地面→空气→水→鱼

C.空气→鱼缸→水→鱼 D.地面→空气→鱼缸→水→鱼

4.如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出罩内的空气,听到声音逐渐变小,再让空气逐渐进入罩内,听到声音又逐渐变大,这个现象说明( )

A.声音的传播需要介质 B.声音的传播不需要介质

C.空气阻断了声音的传播 D.玻璃罩阻断了声音的传播

考点3 影响声速大小的因素

【例3】能影响声音传播速度的是( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.介质

变式练习

5.关于声波的说法不正确的是( )

A.声波是靠介质传播的,它在真空中不能传播

B.一般正常人发出声音的频率范围约为85赫兹到1100赫兹

C.声波在空气中传播速度是340米/秒,在水中传播较快

D.声波在不同介质中传播的速度不同,但保持原有的频率不变

6.声音从空气传到水中,它的传播速度将( )

A.变大 B.变小 C.不变 D.不能确定

考点4 声速的大小及相关计算

【例4】同学将耳朵贴在一根20m铁管的一端,乙同学在另一端用力敲一下铁管,甲同学能听到﹙空气中声速为340m/s,铁中声速为5200m/s﹚( )

A.1次敲击声 B.2 次敲击声 C.3 次敲击声 D.4 次敲击声

变式练习

7.在某金属管的一端敲一下钟,在管的另一端听到两次声音(第一次是由金属管传来的,第二次是由空气传来的),管长1020m,两次响声相隔2.5s.如果当时空气中的声速是340m/s,求该金属中的声速。

考点5 人耳的构造和听觉的形成

【例5】对于人失去听觉,下列说法不正确的是( )

A.人只要失去听觉,就不能感知声音

B.如果因为传导障碍而失去听觉,可以通过骨传导来感知声音

C.对于因传导障碍而失去听觉的人,只要设法将外界产生的振动传给听觉神经,就可以感知声音

D.声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉

变式练习

8.有关人的耳廓的作用,下列说法正确的是( )

A.人没有耳廓很难看,所以主要作用是美观

B.耳廓是为人遮风挡雨的

C.耳廓主要防止杂物进入耳道中

D.耳廓主要是收集外界声波,使人听声音更加清楚

9.当飞机降落时,空中小姐要求乘客咀嚼口香糖,其目的是( )

A.保持鼓膜内外气压的平衡 B.保持身体的平衡

C.减少噪音 D.防止呕吐

考点6 骨传声及骨传导的原理

【例6】如图,小明将细绳的两端分别绕在两只手的食指上,再用食指堵住双耳。当小华用铅笔敲击衣架时,小明仍能听到敲击衣架的声音,这是因为( )

A.没有将双耳完全堵住,有声波从空隙间传入人耳

B.主要是声波通过空气传播,引起手的振动使人听到声音

C.声波经细绳、食指传入人耳,使人听到声音

D.小明产生的幻觉,实质堵住双耳,声波是无法传入人耳的

变式练习

10.用录音机把自己朗读或唱歌的声音录下来,再播放。同学们听没有什么意外,自己听总感到别扭,觉得不像自己的声音,主要原因是( )

A.录音机的录音效果差,声音录制后失真

B.录音机录音时使声音的音调发生了变化

C.录音机录音时使声音的音色发生了变化

D.自己听自己的声音,和听录音机声音,两种声音传播的途径不同

11.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是 。

考点7 双耳效应

【例7】小明蒙上眼睛,让妈妈把正在发声的收音机放在屋中不同的地方,此时他仍然能指出收音机的大致位置,他是利用了 来判断的。

变式练习

12.武侠电影里经常描写一大侠双目失明,还能准确判断攻击者的方位,这是因为( )

A.他的眼睛根本就没有失明

B.他的耳朵有特异功能

C.双耳效应原理,他可以准确地判断声音传来的方位

D.一种巧合

13.音乐厅正举行音乐会,音乐会的声音我们听起来有丰富的立体感,这主要是由于人的听觉具有 双耳 效应。

14.小红在漆黑的鬼屋里带上耳机听鬼故事,听到有人在给自己剪发,剪刀的声音从左到后再到右,她迅速回过头,却没有人,请问这是什么物理原理? 。

课堂练习

1.乘车时闭眼也能准确地辨别汽车行驶速度的变化和上、下坡,接受刺激的感受器位于( )

A.耳蜗 B.前庭和半规管 C.听小骨 D.大脑

2.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了。这个实验能探究的是( )

A.决定音调的因素 B.声音能否在空气中传播

C.声音产生的原因 D.声音传播是否需要时间

3.下列声现象中,能说明声音的传播需要介质的是( )

A.

蝙蝠靠超声波发现昆虫

B.

倒车雷达

C.

真空罩中的闹钟

D.

超声波清洗机

4.小华在钢水管的一头敲一下,小珍在另一头却听到三下声音,这三下声音依次是由下述物质传播的( )

A.钢、空气、水 B.钢、水、空气 C.水、空气、钢 D.空气、水、钢

5.下面不是由于双耳效应达到的效果的是( )

A.雷电来临时,电光一闪即逝,但雷声却隆隆不断

B.将双眼蒙上,也能大致确定发声体的方位

C.大象判断声源的位置比人判断更准确

D.舞台上的立体声,使人有身临其境的感觉

6.将敲响的鼓面用手一按,声音马上消失,这是因为( )

A.声音传播的速度小了 B.声音传到人体中去了

C.声音传播的速度变大了 D.鼓面停止了振动

7.小红在漆黑的鬼屋里带上耳机听鬼故事,听到有人在给自己剪发,剪刀的声音从左到后再到右,她迅速回过头,却没有人,请问这是什么物理原理? 。

8.如图,小明与小刚用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10m间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以同样的响度讲话,如果改用细金属丝连接土电话,则听到的声音就大些。这一实验现象表明: 。

(3)如果在用土电话时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用土电话时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

9.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是 。

10.声音传播的速度与 和 有关。

11.当飞机降落时,乘务员要求旅客咀嚼食物,其目的是使耳中的 张开,使鼓膜内外的 保持平衡,从而防止对耳的损伤。

12.如图所示,接通电源,此时能听到电铃发出的声音。现用抽气设备逐渐抽出其中的空气,听到的声音会逐渐 (选填“变大”、“变小”或“不变”),甚至最后听不到声音。这个实验说明了声音的传播需要 。

13.超音速飞机的飞行速度常用马赫数表示,马赫数指的是声速的倍数。某超音速飞机的马赫数为2.5,那么:

(1)它的飞行速度为多少?

(2)若广州到北京的距离为1700km,这架飞机从广州到北京需要多长时间?

课后练习

1.音乐家贝多芬耳聋后,就用牙咬住木棒的一端,另一端顶在钢琴上来听自己演奏琴声,主要是能过( )

A.空气 B.水 C.木棒和骨 D.以上都不是

2.听觉的形成部位是在( )

A.听小骨 B.耳蜗 C.听神经 D.大脑

3.声音在下列物质中传播最快的是( )

A.钢轨 B.湖水 C.煤油 D.空气

4.能说明“液体可以传播声音”的事例是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

C.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

D.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑

5.下列实验与实例,能说明声音产生条件的是( )

A.往鼓面上撒一些泡沫屑,敲鼓使泡沫屑会不停地跳动

B.美妙的歌声使人心情愉快,发动机的噪声使人心烦

C.邮局电话亭用玻璃制成,隔音效果比较好

D.月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈

6.古代打仗的士兵为了及早发现敌人骑兵的情况,常把耳朵贴在地面上听,以下说法错误的是( )

A.马蹄声不能由空气传入人耳

B.马蹄踏在地面时,会使地面振动

C.马蹄声可以向四面传播

D.土地传播声音的速度比空气快

7.古诗《小儿垂钓》中有“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”。小儿面对路人询问,只是招招手却默不作声,从声音的产生和传播的角度看,以下说法中正确的是( )

A.声音能在水中传播,会惊跑鱼儿

B.回答路人的询问会产生声波,而招手则不会产生声波

C.声音只能在空气中传播,不能在水中传播

D.声波从空气传入水中后,传播速度不变

8.不用回头就能判断身后说话的人所在方位,利用以下原理中的( )

A.回声定位 B.声的直线传播 C.双耳效应 D.声的反射

9.将敲响的鼓面用手一按,响声立刻消失了,下列原因正确的是( )

A.声波传到鼓内去了 B.鼓面停止了振动

C.鼓的振动变快了 D.以上说法都不对

10.蛇是一种可怕的动物,经常将头帖在地面上,对外界声音的刺激非常灵敏,但蛇没有耳朵,它利用

方式来“倾听”敌人的声音。

11.人耳由 、 、 三部分组成。

12.声速跟介质的种类有关,还跟介质的 有关,15℃时空气中的声速是 m/s。

13.空气是否传声的实验中,先让电铃发声并放入玻璃罩内,再 ,发现电铃的声音将逐渐 (填“变大”或“变小”),然后把空气 ,会发现声音将逐渐 ,(填“变大”或“变小”)。

14.气温影响空气密度,气温高,空气密度小,则声速大,因而声速与气温有关,由此产生的声音不一定由声源沿直线传播。晴天的中午,地表迅速升温,地表附近的气温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是向上拐弯的,弯到温度低,密度大的上方。

根据以上信息回答:

(1)声音在空气中传播时,爱走温度 、密度 的路径;

(2)“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”说的是:在清冷的深夜,姑苏城外寒山寺的钟声因传播的途径向 拐弯而传到几里外的枫桥边。

(3)赤日炎炎,在沙漠或戈壁滩即使相距不太远的人也难听清对方的大声叫喊,其中一个重要的原因是声音在传播时向 拐弯了。

15.当别人嚼脆饼干时,你听到的声音很小,而你自己嚼同样的饼干时,你会听到较大的咀嚼声。这是因为前者的声音是靠 传播的,后者的声音是靠 传播的, 的传声能力较强。

16.人而能分清前后两次声音的时间间隔约为0.1秒,由此可见,要想听到自己的回声,人距离障碍物至少多远?

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活