神经调节的基本方式

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第15章第1节

神经调节的基本方式

学习目标

概述反射是人体神经调节的基本方式;

2.区分非条件反射与条件反射;

3.通过膝跳反射的实验理解反射的概念;

4.描述反射弧的结构。

1、两人一组,同伴用拇指和食指夹尺子上端。自己用拇指和食指对准尺的0刻度一端(注意手指不碰到尺)

2、眼注视同伴的手,当他松手时,你尽快用手指夹住这把尺。记录尺的刻度值。重复3次,求平均值。值越小反应越快!

3、同伴交换再做一次。

活动:比比谁的反应快

其实,刚才活动中你眼睛看见对方松手到自己手去抓就是神经调节的具体表现,这种反应我们称为反射.神经调节的基本方式就是反射。

反射:是指人体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激产生有规律的反应。

请同学们自学书本38页1、2两段。

了解反射有那些类型?

自学成才:

非条件反射:

条件反射:

人生来就有的,是一种比较低级的神经调节方式

是在非条件反射的基础上通过长期生活经验的积累而逐渐形成的,是一种比较高级的反射

对语言、文字的反射是

人类特有的条件反射

新生儿的嘴唇第一次接触奶头,就会有吮吸动作。这是非条件的反射, 还是条件的反射

非条件的反射。

这个反射是生来就有的,可以保证初生的、几乎不具备任何生存能力的弱小生命能获得营养物质,是人类生存的最基本反射之一。

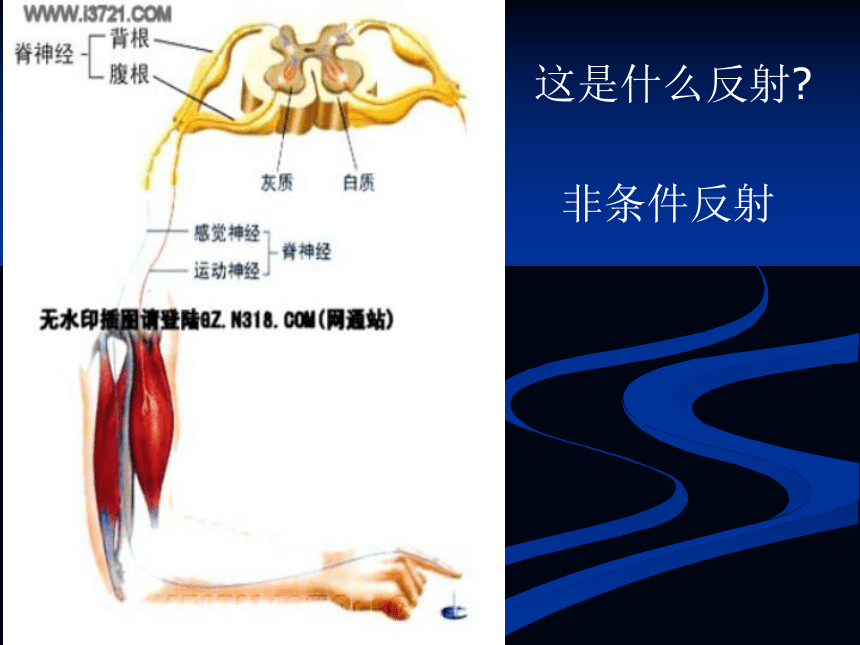

这是什么反射

非条件反射

现在开始点名,点到的向前一步。

是人的神经系统对声音的刺激也产生了反应。

其实这也是一种反射,对声音和语言的反射。是人类特有放入反射。

是什么反射

条件反射

小孩避雨的活动,是什么反射 从接受刺激到作出反 应的途径又是怎样的

耳、眼—神经—大脑的神经中枢——神经—与下肢活动相关的肌肉。

条件反射

条件反射

非条件反射

1、吃梅止渴

2、望梅止渴

3、谈梅止渴

味觉神经

刺激

酸味

神经中枢

唾液腺

唾液

形态刺激

视觉神经

视觉中枢

脑

神经中枢

唾液腺

唾液

语言刺激

听觉神经

听觉中枢

脑

神经中枢

唾液腺

唾液

像这一类人和动物与生具有的、生下来就会的反射叫做非条件反射

像2和3中,反射是在人或动物出生以后的生活过程中逐渐形成的后天性反射叫做条件反射。

其中,第3类条件反射与人类语言有关,为人类特有的条件反射。

下面我们通过膝跳反射来加深对反射的理解

实验: 膝跳反射

方法步骤:

每两人一组,按照下列步骤,两人轮换实验。

1.被实验者坐在椅子上,让一条腿自然地搭在另一条腿上。并且不要触及其他任何物体,腿部的肌肉一定不能紧张,要很放松。

2.实验者用手掌外侧边缘快速地叩击被实验者上面那条腿的膝盖下位的韧带(叩击时机应是趁受试者放松且未注意时). 同时观察小腿的反应。

讨论:

1.叩击韧带时,小腿出现什么反应?想一想这种反应是生来就有的呢,还是生活中逐渐获得的?

2.膝跳反射受大脑控制吗 为什么

膝跳反射是如何进行的呢?又有哪些神经结构参与了呢?要想知道吗?

那我们就一起来学习反射的神经结构——反射弧。

感受器

传入神经

传出神经

效应器

膝跳反射中枢

1

2

3

4

5

反射弧的结构模式图

感受器

效应器

神经中枢

传入神经

传出神经

反射

反射弧

刺激

反应

小结:

非条件反射:

条件反射:

人生来就有的,是一种比较低级的神经调节方式

是在非条件反射的基础上通过长期生活经验的积累而逐渐形成的,是一种比较高级的反射

对语言、文字的反射是

人类特有的条件反射

一、填空

1、神经的调节的基本方式是 ,它是指人体通过 神经系统对外界或内部的各种 产生的 的反应。

反射

刺激

有规律

二、选择

1、下列叙述中不属于反射的是( ) A、手被火烧立即缩回 B、斑马逃避狮的追捕 C、下雨了,迅速寻找避雨地方 D、草履虫逃避有害刺激

2、做膝跳反射实验时,迅速正确叩击受试同学的( ) A、膝盖 B、膝盖下韧带 C、小腿 D、大腿

D

B

课堂练习

3、下列不属于反射的是( )

A、谈虎色变

B、鸟听到枪声飞走

C、小乐躲开飞来的石块

D、当含羞草受到触动,会立即将小叶闭合下垂

4、下列生理活动属于反射的是( )

A、向日葵的花盘总朝向太阳转动

B、手偶然遇到火会突然回缩

C、皮肤出血后血液逐渐凝固

D、皮肤经日光长时间照射会变黑

D

B

5、下列现象中,属于人类所特有的反射是( )

A、吃梅子时,唾液腺分泌唾液

B、看到梅子时,唾液腺分泌唾液

C、听“梅子”时,唾液腺分泌唾液

D、人的手遇到火时会突然回缩

C

6、下列生理现象中,属于简单的、生来就有的反射是( )

A、海狮听到饲养员的脚步声,分泌唾液

B、学生听见铃声,跑进教室

C、司机看见红灯,停止前进

D、风沙吹进眼里,出现流泪现象

D

第15章第1节

神经调节的基本方式

学习目标

概述反射是人体神经调节的基本方式;

2.区分非条件反射与条件反射;

3.通过膝跳反射的实验理解反射的概念;

4.描述反射弧的结构。

1、两人一组,同伴用拇指和食指夹尺子上端。自己用拇指和食指对准尺的0刻度一端(注意手指不碰到尺)

2、眼注视同伴的手,当他松手时,你尽快用手指夹住这把尺。记录尺的刻度值。重复3次,求平均值。值越小反应越快!

3、同伴交换再做一次。

活动:比比谁的反应快

其实,刚才活动中你眼睛看见对方松手到自己手去抓就是神经调节的具体表现,这种反应我们称为反射.神经调节的基本方式就是反射。

反射:是指人体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激产生有规律的反应。

请同学们自学书本38页1、2两段。

了解反射有那些类型?

自学成才:

非条件反射:

条件反射:

人生来就有的,是一种比较低级的神经调节方式

是在非条件反射的基础上通过长期生活经验的积累而逐渐形成的,是一种比较高级的反射

对语言、文字的反射是

人类特有的条件反射

新生儿的嘴唇第一次接触奶头,就会有吮吸动作。这是非条件的反射, 还是条件的反射

非条件的反射。

这个反射是生来就有的,可以保证初生的、几乎不具备任何生存能力的弱小生命能获得营养物质,是人类生存的最基本反射之一。

这是什么反射

非条件反射

现在开始点名,点到的向前一步。

是人的神经系统对声音的刺激也产生了反应。

其实这也是一种反射,对声音和语言的反射。是人类特有放入反射。

是什么反射

条件反射

小孩避雨的活动,是什么反射 从接受刺激到作出反 应的途径又是怎样的

耳、眼—神经—大脑的神经中枢——神经—与下肢活动相关的肌肉。

条件反射

条件反射

非条件反射

1、吃梅止渴

2、望梅止渴

3、谈梅止渴

味觉神经

刺激

酸味

神经中枢

唾液腺

唾液

形态刺激

视觉神经

视觉中枢

脑

神经中枢

唾液腺

唾液

语言刺激

听觉神经

听觉中枢

脑

神经中枢

唾液腺

唾液

像这一类人和动物与生具有的、生下来就会的反射叫做非条件反射

像2和3中,反射是在人或动物出生以后的生活过程中逐渐形成的后天性反射叫做条件反射。

其中,第3类条件反射与人类语言有关,为人类特有的条件反射。

下面我们通过膝跳反射来加深对反射的理解

实验: 膝跳反射

方法步骤:

每两人一组,按照下列步骤,两人轮换实验。

1.被实验者坐在椅子上,让一条腿自然地搭在另一条腿上。并且不要触及其他任何物体,腿部的肌肉一定不能紧张,要很放松。

2.实验者用手掌外侧边缘快速地叩击被实验者上面那条腿的膝盖下位的韧带(叩击时机应是趁受试者放松且未注意时). 同时观察小腿的反应。

讨论:

1.叩击韧带时,小腿出现什么反应?想一想这种反应是生来就有的呢,还是生活中逐渐获得的?

2.膝跳反射受大脑控制吗 为什么

膝跳反射是如何进行的呢?又有哪些神经结构参与了呢?要想知道吗?

那我们就一起来学习反射的神经结构——反射弧。

感受器

传入神经

传出神经

效应器

膝跳反射中枢

1

2

3

4

5

反射弧的结构模式图

感受器

效应器

神经中枢

传入神经

传出神经

反射

反射弧

刺激

反应

小结:

非条件反射:

条件反射:

人生来就有的,是一种比较低级的神经调节方式

是在非条件反射的基础上通过长期生活经验的积累而逐渐形成的,是一种比较高级的反射

对语言、文字的反射是

人类特有的条件反射

一、填空

1、神经的调节的基本方式是 ,它是指人体通过 神经系统对外界或内部的各种 产生的 的反应。

反射

刺激

有规律

二、选择

1、下列叙述中不属于反射的是( ) A、手被火烧立即缩回 B、斑马逃避狮的追捕 C、下雨了,迅速寻找避雨地方 D、草履虫逃避有害刺激

2、做膝跳反射实验时,迅速正确叩击受试同学的( ) A、膝盖 B、膝盖下韧带 C、小腿 D、大腿

D

B

课堂练习

3、下列不属于反射的是( )

A、谈虎色变

B、鸟听到枪声飞走

C、小乐躲开飞来的石块

D、当含羞草受到触动,会立即将小叶闭合下垂

4、下列生理活动属于反射的是( )

A、向日葵的花盘总朝向太阳转动

B、手偶然遇到火会突然回缩

C、皮肤出血后血液逐渐凝固

D、皮肤经日光长时间照射会变黑

D

B

5、下列现象中,属于人类所特有的反射是( )

A、吃梅子时,唾液腺分泌唾液

B、看到梅子时,唾液腺分泌唾液

C、听“梅子”时,唾液腺分泌唾液

D、人的手遇到火时会突然回缩

C

6、下列生理现象中,属于简单的、生来就有的反射是( )

A、海狮听到饲养员的脚步声,分泌唾液

B、学生听见铃声,跑进教室

C、司机看见红灯,停止前进

D、风沙吹进眼里,出现流泪现象

D