2021-2022学年人教统编版必修中外历史纲要上第16课 两次鸦片战争 课件 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教统编版必修中外历史纲要上第16课 两次鸦片战争 课件 (共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

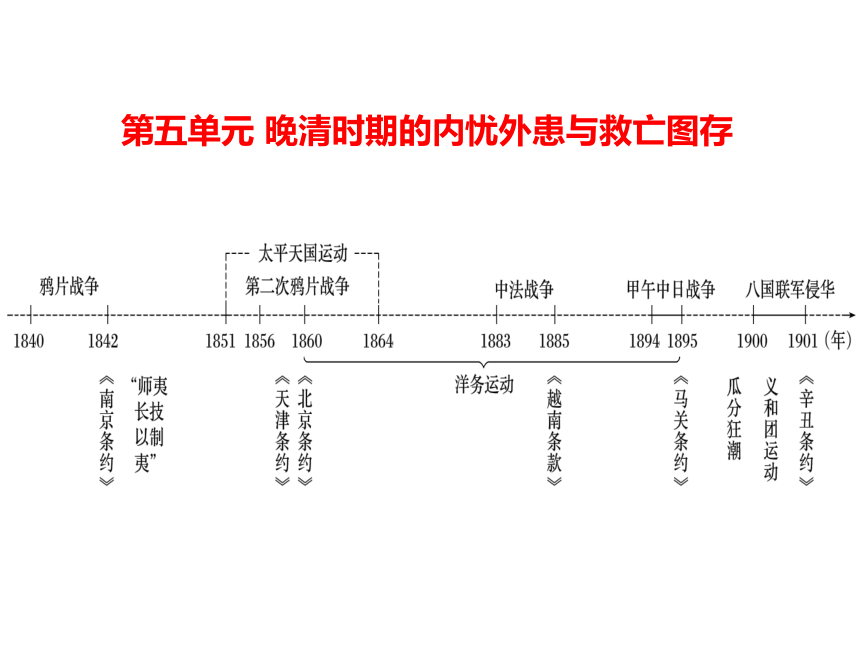

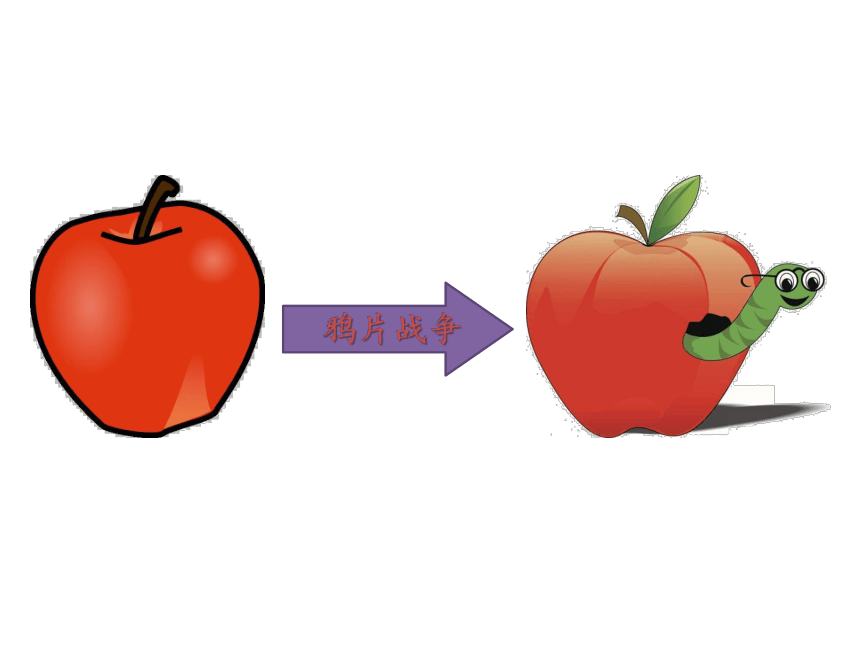

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

鸦片战争

鸦片战争或第一次鸦片战争(First Opium War)

英国经常称第一次英中战争(First Anglo-Chinese War)或“通商战争”

课程 标准 1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。

2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重点 难点 1.掌握两次鸦片战争的背景、结果。

2.认识两次鸦片战争对中国社会的深远影响。

3.林则徐、魏源向西方学习的新思想。

第16课 两次鸦片战争

01. 19世纪中期的世界与中国

——战前的实力对比

目

录

03. “师夷长技以制夷”

——鸦片战争的冲击

02. 两次鸦片战争

——鸦片战争的进程

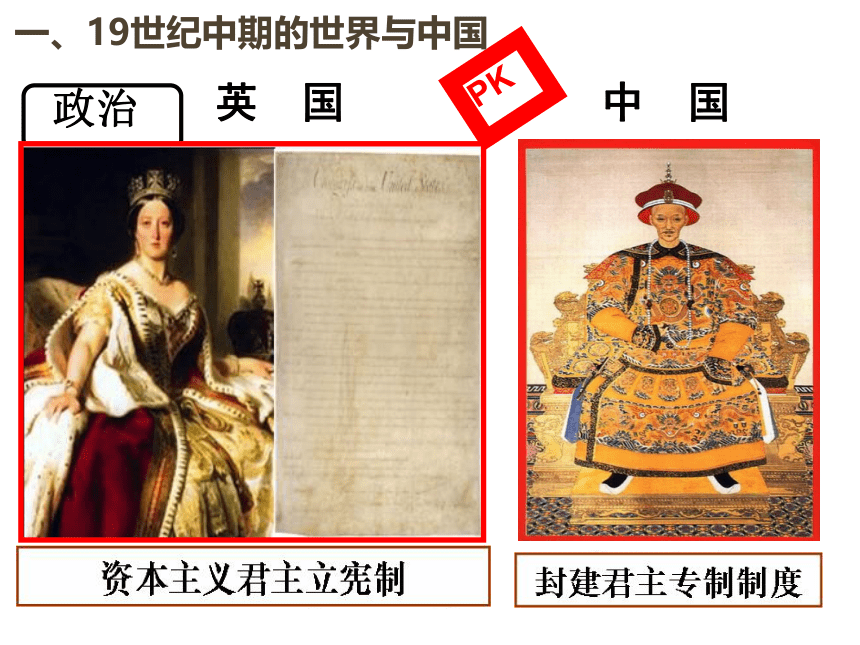

中 国

英 国

政治

PK

一、19世纪中期的世界与中国

中 国

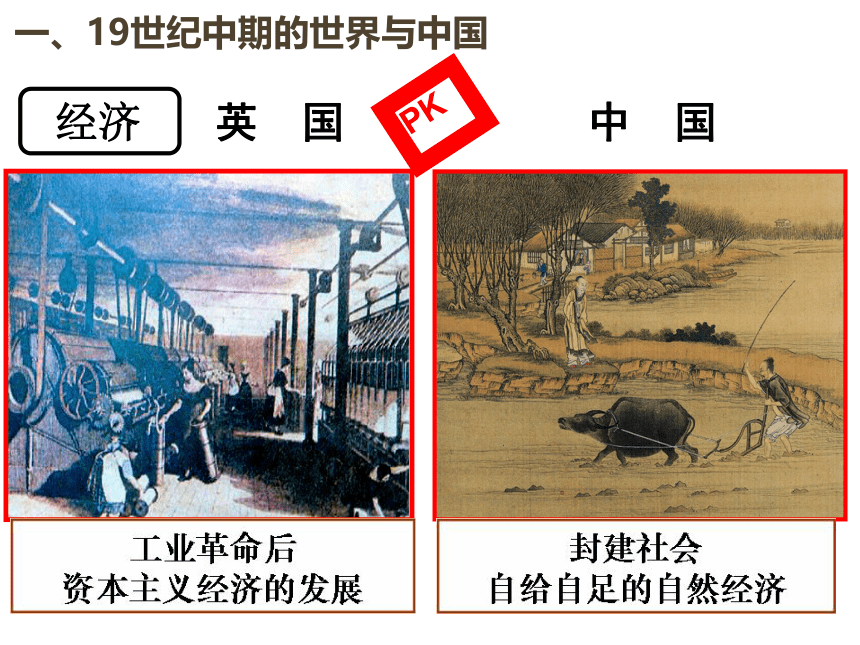

英 国

经济

PK

一、19世纪中期的世界与中国

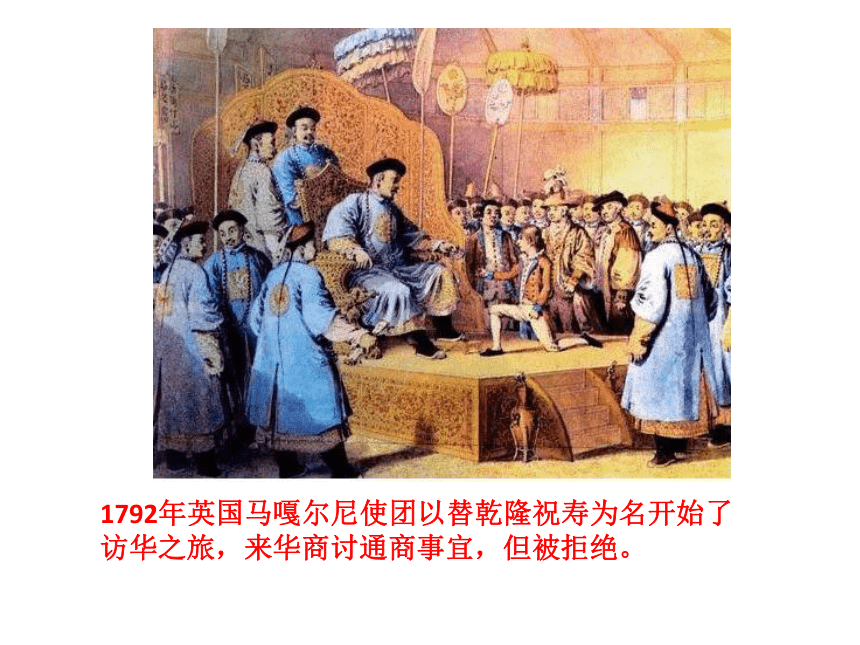

1792年英国马嘎尔尼使团以替乾隆祝寿为名开始了访华之旅,来华商讨通商事宜,但被拒绝。

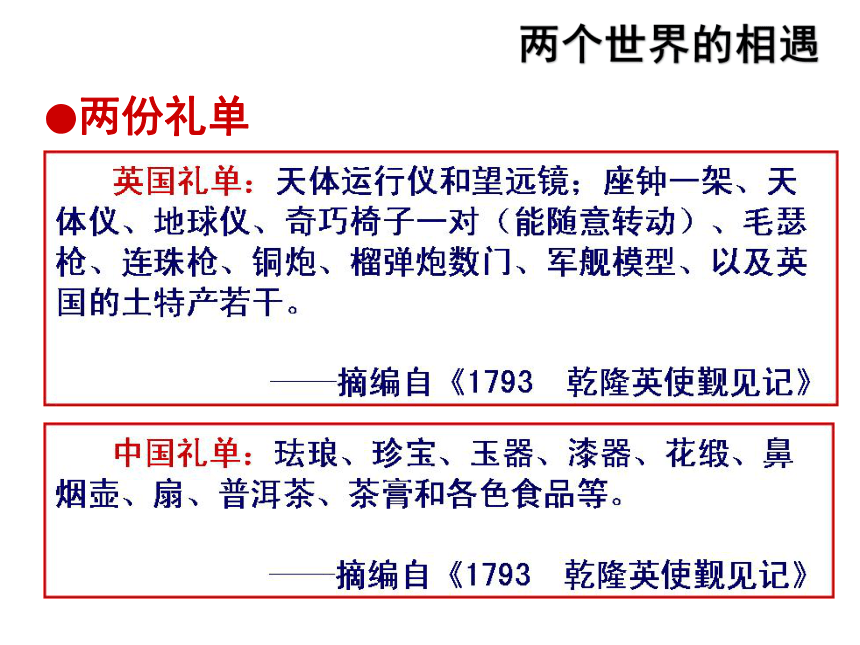

●两份礼单

两个世界的相遇

英 国

中 国

军事

PK

清军的木帆船

英国的铁甲舰

一、19世纪中期的世界与中国

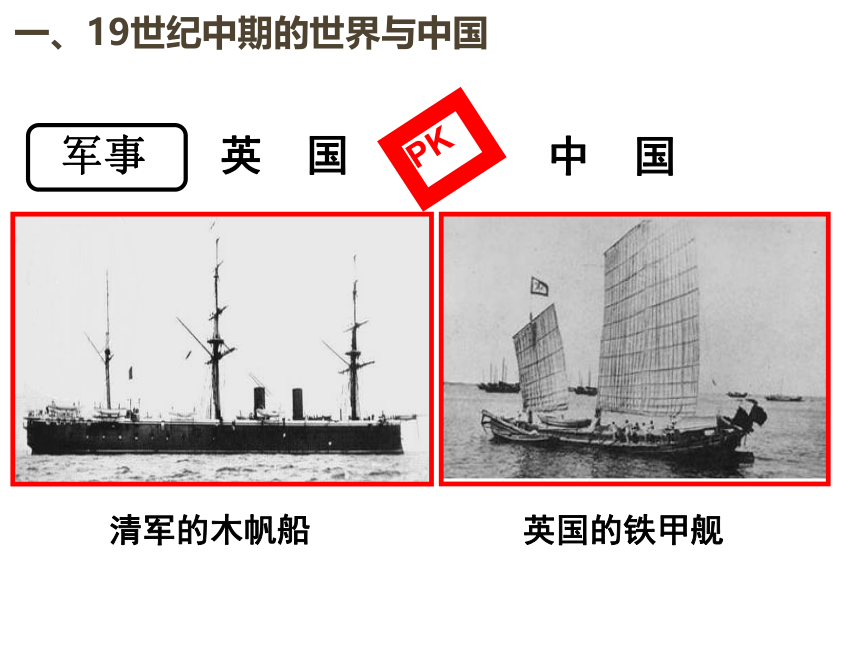

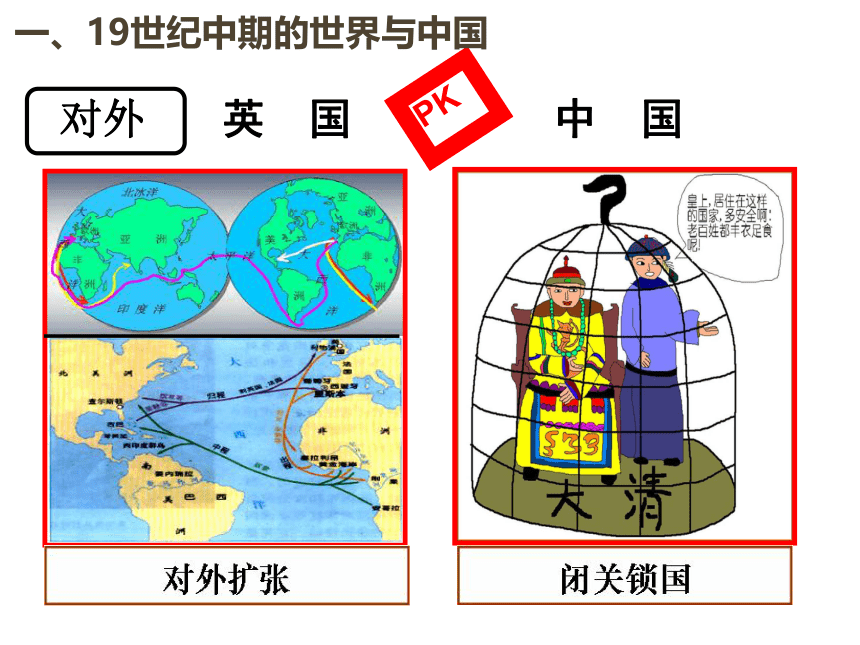

英 国

中 国

对外

PK

一、19世纪中期的世界与中国

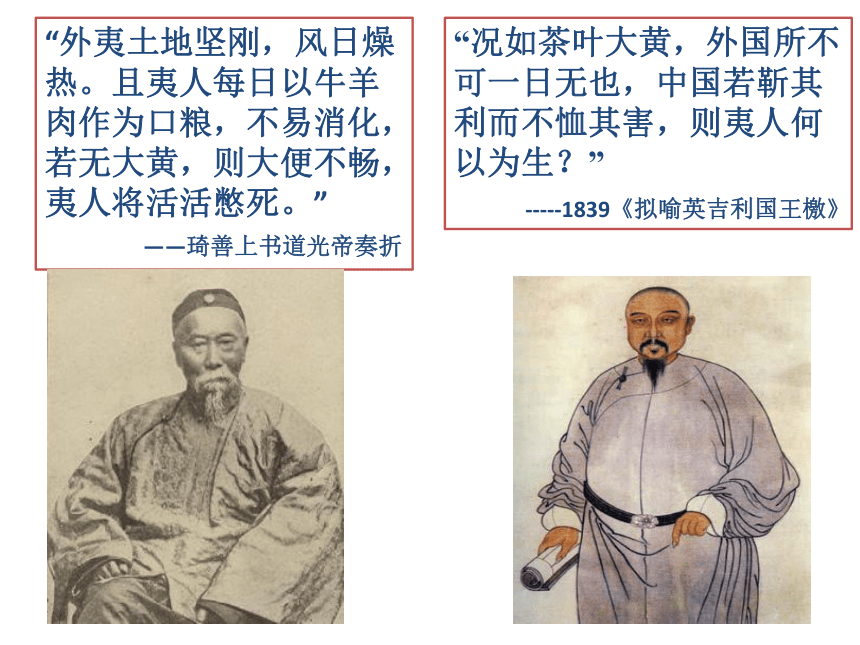

“况如茶叶大黄,外国所不可一日无也,中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?”

“外夷土地坚刚,风日燥热。且夷人每日以牛羊肉作为口粮,不易消化,若无大黄,则大便不畅,夷人将活活憋死。”

——琦善上书道光帝奏折

-----1839《拟喻英吉利国王檄》

清军使用的竹制火铳

封建社会自给自足的自然经济

工业革命后的资本主义经济

两种文明的碰撞

世 界 中 国

政 治 先进的资本主义国家 君主专制,日益腐败

经 济 相继完成工业革命,商品经济发达 落后的自然经济,财政入不敷出

军 事 船坚炮利 装备陈旧,军备废弛

外 交 殖民扩张 闭关自守,愚昧无知

综 合 资本主义迅速崛起 封建统治,危机四伏

先进的工业文明 VS 落后的农耕文明

19世纪中期的世界与中国

鸦片走私前中英贸易

中国

英国

呢绒、布匹

茶叶、生丝、瓷器

(难卖)

(畅销)

白银大量流入中国,中国出超;贸易顺差; 英国则入超,贸易逆差。

吸食鸦片后的惨状

军队里也吸食鸦片成风

“(鸦片)流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银

——林则徐

鸦片的危害

鸦片的危害

虎门销烟

1839年3月,林则徐到达广州查禁鸦片。4月至5月,收缴英国、印度和美国商人的鸦片2万多箱。从6月3日至25日,在林则徐亲自主持下,将全部鸦片在虎门海滩当众销毁。

虎门销烟

第一阶段:

广东(1840年6月) → 厦门 → 浙江定海 → 天津白河口 → 和谈

1、鸦片战争(1840—1842年)

第二阶段:

1841年初强占香港岛

广东 — 东南沿海

二、两次鸦片战争

《南京条约》签订

第一阶段

1856年,英军进攻广州,第二次鸦片战争爆发。随后,法国也加入侵华战争。英法联军攻陷广州,继而北上进逼天津。1858年,清政府被迫分别与英法两国签订《天津条约》

2、第二次鸦片战争(1856—1860年)

二、两次鸦片战争

第二阶段

不久,英法两国不满清政府指定的进京换约路线,再起冲突。英法联军接连攻陷天津、北京,火烧圆明园,咸丰帝逃往热河。1860年,清政府又被迫与英法分别签订《北京条约》。

火烧圆明园

制作两次鸦片战争中条约年表

通过年表内容,思考中国丧失了哪些主权?

时间 条约名称 主要内容

1842.8 中英《南京条约》 割地、赔款、协商关税、五口通商

1843 中英《虎门条约》 中美《望厦条约》 中法《黄埔条约》 领事裁判权

片面最惠国待遇

通商口岸传教权

内河航行自由权

1844 1858 中俄《瑷珲条约》 割地

1858 中英《天津条约》 中法《天津条约》

割地、赔款、增加通商口岸、鸦片贸易合法化

1860.10 中英《北京条约》 中法《北京条约》 中俄《北京条约》 材料一:自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

———郑观应《盛世危言》

材料二:所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

———民国河北《元氏县志》

【思考】为什么说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大?

继 续 扩 大

根本目的一致——打开中国市场

手段过程相似——坚船利炮、武力征服

战争结果相同——清政府败,签订不平等条约,丧失众 多主权

社会性质——半殖半封,程度加深

政治上——丧失更多领土、主权

经济上——便利了列强的商品输出

清政府——中外反动势力勾结、洋务运动奠定基础

【思考】从多元史观看中国近代通商口岸的开放

广州

厦门

福州

上海

宁波

琼州

淡水

台湾

汕头

汉口

九江

南京

镇江

营口

烟台

天津

全球史观:

文明史观:

社会史观:

阶级史观:

加强了中国和世界的联系,迫使中国纳入资本主义世界殖民体系

是中国学习西方近代工业文明的窗口,最早接受西方民主思想,但对中国传统文化造成一定冲击

传统农业文明与先进工业文明最早交汇的地方,在带来重大变化发展的同时,也产生一系列问题

是列强对华商品输出和资本输出的基地,严重损害中国经济主权,加速半殖民地化进程

两次鸦片战争对中国的影响

(1)政治上:中国社会性质变化。

半殖民地半封建社会程度由开始到加深,主权被严重破坏。

(2)经济上:开始了近代化进程。

自然经济逐渐解体,中国成为西方资本主义的经济附庸,客观上有利于新经济因素的生长。

(3)思想上:开始学习西方。

一些人萌发了向西方学习的思潮,如林则徐等。

(4)政局上:统治者与侵略者勾结。

统治者对西方的态度变化:排斥→抵抗→妥协→勾结。

(5)对外关系上:国门被打开。

此时对外开放是被动的,但在客观上有进步意义。

(6)革命阶段上:进入旧民主主义革命时期。

中国人民开始担负起反封建反侵略的双重任务,这正是民主革命的特征。

林则徐

开眼看世界第一人

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之

三、师夷长技以制夷

魏源

“师夷长技以制夷”

夷之长技有三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——《海国图志》

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法”—《海国图志·序》

请回答

①材料中所说的长技指的是什么?主要是关于什么方面?

②学习西方“长技”的目的是什么?

①西方先进的科学技术,主要是军事技术。

②抵御外来侵略,维护清王朝专制统治。

从“历史解释”角度认识“师夷长技以制夷”

(1)“师夷长技”是“制夷”的重要手段,“制夷”是“师夷”的最终目的;“师夷”主要局限于西方的先进科技,特别是军事技术。

(2)实质是对外国侵略、挑战的积极回应。根本目的是为了抵抗外来侵略以维护清朝统治。

《海国图志》由魏源在1842年著成,介绍了西方各国地理分布和历史变迁,提出“师夷长技以制夷”的主张。但《海国图志》问世后却很少有人问津。

这本书到达日本,从1854年到1856年,短短数年,日本出版的《海国图志》选本就有21个版本,占同一时期日本出版的世界史地著作的一半。更为重要的是,当时日本维新思想家利用《海国图志》提供的世界知识,结合日本实际,提出了维新改革主张,掀开了日本明治维新的序幕。

——《中国巨著帮日本走向维新》

一本书的两种境遇说明了什么?

一本书两种境遇

徐继畬与《瀛寰志略》

福建布政使徐继畬是又一位开眼看世界的人。他在福建处理对外交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美各国的考察和介绍。

△徐继畬与《瀛寰志略》

冲击

因应

痛苦中前行

半殖民地半封建社会

自然经济逐步解体

天朝上国美梦破碎

向西方学习

洋务运动

反抗外来侵略

知识给人以力量,愚昧也给人以力量,有时甚至是更大的力量。

课堂小结

鸦片战争的冲击与因应

19世纪中期的世界与中国

两次鸦片战争

第一阶段

第二阶段

中英《南京条约》及其附件

结果 中美《望厦条约》

中法《黄埔条约》

第二次鸦片战争

原因

经过及结果:第一阶段→《天津条约》

第二阶段→《北京条约》

鸦片战争

“师夷长技以制夷”:林则徐、魏源、徐继畬

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

鸦片战争

鸦片战争或第一次鸦片战争(First Opium War)

英国经常称第一次英中战争(First Anglo-Chinese War)或“通商战争”

课程 标准 1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。

2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重点 难点 1.掌握两次鸦片战争的背景、结果。

2.认识两次鸦片战争对中国社会的深远影响。

3.林则徐、魏源向西方学习的新思想。

第16课 两次鸦片战争

01. 19世纪中期的世界与中国

——战前的实力对比

目

录

03. “师夷长技以制夷”

——鸦片战争的冲击

02. 两次鸦片战争

——鸦片战争的进程

中 国

英 国

政治

PK

一、19世纪中期的世界与中国

中 国

英 国

经济

PK

一、19世纪中期的世界与中国

1792年英国马嘎尔尼使团以替乾隆祝寿为名开始了访华之旅,来华商讨通商事宜,但被拒绝。

●两份礼单

两个世界的相遇

英 国

中 国

军事

PK

清军的木帆船

英国的铁甲舰

一、19世纪中期的世界与中国

英 国

中 国

对外

PK

一、19世纪中期的世界与中国

“况如茶叶大黄,外国所不可一日无也,中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?”

“外夷土地坚刚,风日燥热。且夷人每日以牛羊肉作为口粮,不易消化,若无大黄,则大便不畅,夷人将活活憋死。”

——琦善上书道光帝奏折

-----1839《拟喻英吉利国王檄》

清军使用的竹制火铳

封建社会自给自足的自然经济

工业革命后的资本主义经济

两种文明的碰撞

世 界 中 国

政 治 先进的资本主义国家 君主专制,日益腐败

经 济 相继完成工业革命,商品经济发达 落后的自然经济,财政入不敷出

军 事 船坚炮利 装备陈旧,军备废弛

外 交 殖民扩张 闭关自守,愚昧无知

综 合 资本主义迅速崛起 封建统治,危机四伏

先进的工业文明 VS 落后的农耕文明

19世纪中期的世界与中国

鸦片走私前中英贸易

中国

英国

呢绒、布匹

茶叶、生丝、瓷器

(难卖)

(畅销)

白银大量流入中国,中国出超;贸易顺差; 英国则入超,贸易逆差。

吸食鸦片后的惨状

军队里也吸食鸦片成风

“(鸦片)流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银

——林则徐

鸦片的危害

鸦片的危害

虎门销烟

1839年3月,林则徐到达广州查禁鸦片。4月至5月,收缴英国、印度和美国商人的鸦片2万多箱。从6月3日至25日,在林则徐亲自主持下,将全部鸦片在虎门海滩当众销毁。

虎门销烟

第一阶段:

广东(1840年6月) → 厦门 → 浙江定海 → 天津白河口 → 和谈

1、鸦片战争(1840—1842年)

第二阶段:

1841年初强占香港岛

广东 — 东南沿海

二、两次鸦片战争

《南京条约》签订

第一阶段

1856年,英军进攻广州,第二次鸦片战争爆发。随后,法国也加入侵华战争。英法联军攻陷广州,继而北上进逼天津。1858年,清政府被迫分别与英法两国签订《天津条约》

2、第二次鸦片战争(1856—1860年)

二、两次鸦片战争

第二阶段

不久,英法两国不满清政府指定的进京换约路线,再起冲突。英法联军接连攻陷天津、北京,火烧圆明园,咸丰帝逃往热河。1860年,清政府又被迫与英法分别签订《北京条约》。

火烧圆明园

制作两次鸦片战争中条约年表

通过年表内容,思考中国丧失了哪些主权?

时间 条约名称 主要内容

1842.8 中英《南京条约》 割地、赔款、协商关税、五口通商

1843 中英《虎门条约》 中美《望厦条约》 中法《黄埔条约》 领事裁判权

片面最惠国待遇

通商口岸传教权

内河航行自由权

1844 1858 中俄《瑷珲条约》 割地

1858 中英《天津条约》 中法《天津条约》

割地、赔款、增加通商口岸、鸦片贸易合法化

1860.10 中英《北京条约》 中法《北京条约》 中俄《北京条约》 材料一:自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

———郑观应《盛世危言》

材料二:所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

———民国河北《元氏县志》

【思考】为什么说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大?

继 续 扩 大

根本目的一致——打开中国市场

手段过程相似——坚船利炮、武力征服

战争结果相同——清政府败,签订不平等条约,丧失众 多主权

社会性质——半殖半封,程度加深

政治上——丧失更多领土、主权

经济上——便利了列强的商品输出

清政府——中外反动势力勾结、洋务运动奠定基础

【思考】从多元史观看中国近代通商口岸的开放

广州

厦门

福州

上海

宁波

琼州

淡水

台湾

汕头

汉口

九江

南京

镇江

营口

烟台

天津

全球史观:

文明史观:

社会史观:

阶级史观:

加强了中国和世界的联系,迫使中国纳入资本主义世界殖民体系

是中国学习西方近代工业文明的窗口,最早接受西方民主思想,但对中国传统文化造成一定冲击

传统农业文明与先进工业文明最早交汇的地方,在带来重大变化发展的同时,也产生一系列问题

是列强对华商品输出和资本输出的基地,严重损害中国经济主权,加速半殖民地化进程

两次鸦片战争对中国的影响

(1)政治上:中国社会性质变化。

半殖民地半封建社会程度由开始到加深,主权被严重破坏。

(2)经济上:开始了近代化进程。

自然经济逐渐解体,中国成为西方资本主义的经济附庸,客观上有利于新经济因素的生长。

(3)思想上:开始学习西方。

一些人萌发了向西方学习的思潮,如林则徐等。

(4)政局上:统治者与侵略者勾结。

统治者对西方的态度变化:排斥→抵抗→妥协→勾结。

(5)对外关系上:国门被打开。

此时对外开放是被动的,但在客观上有进步意义。

(6)革命阶段上:进入旧民主主义革命时期。

中国人民开始担负起反封建反侵略的双重任务,这正是民主革命的特征。

林则徐

开眼看世界第一人

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之

三、师夷长技以制夷

魏源

“师夷长技以制夷”

夷之长技有三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——《海国图志》

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法”—《海国图志·序》

请回答

①材料中所说的长技指的是什么?主要是关于什么方面?

②学习西方“长技”的目的是什么?

①西方先进的科学技术,主要是军事技术。

②抵御外来侵略,维护清王朝专制统治。

从“历史解释”角度认识“师夷长技以制夷”

(1)“师夷长技”是“制夷”的重要手段,“制夷”是“师夷”的最终目的;“师夷”主要局限于西方的先进科技,特别是军事技术。

(2)实质是对外国侵略、挑战的积极回应。根本目的是为了抵抗外来侵略以维护清朝统治。

《海国图志》由魏源在1842年著成,介绍了西方各国地理分布和历史变迁,提出“师夷长技以制夷”的主张。但《海国图志》问世后却很少有人问津。

这本书到达日本,从1854年到1856年,短短数年,日本出版的《海国图志》选本就有21个版本,占同一时期日本出版的世界史地著作的一半。更为重要的是,当时日本维新思想家利用《海国图志》提供的世界知识,结合日本实际,提出了维新改革主张,掀开了日本明治维新的序幕。

——《中国巨著帮日本走向维新》

一本书的两种境遇说明了什么?

一本书两种境遇

徐继畬与《瀛寰志略》

福建布政使徐继畬是又一位开眼看世界的人。他在福建处理对外交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美各国的考察和介绍。

△徐继畬与《瀛寰志略》

冲击

因应

痛苦中前行

半殖民地半封建社会

自然经济逐步解体

天朝上国美梦破碎

向西方学习

洋务运动

反抗外来侵略

知识给人以力量,愚昧也给人以力量,有时甚至是更大的力量。

课堂小结

鸦片战争的冲击与因应

19世纪中期的世界与中国

两次鸦片战争

第一阶段

第二阶段

中英《南京条约》及其附件

结果 中美《望厦条约》

中法《黄埔条约》

第二次鸦片战争

原因

经过及结果:第一阶段→《天津条约》

第二阶段→《北京条约》

鸦片战争

“师夷长技以制夷”:林则徐、魏源、徐继畬

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进