2022届高考复习专题:中国现当代戏剧《雷雨》与《茶馆》课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考复习专题:中国现当代戏剧《雷雨》与《茶馆》课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-20 12:01:47 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

高考复习专题

中国现当代戏剧《雷雨》与《茶馆》

曹禺

一、作者简介

二、《雷雨》创作背景

三、《雷雨》主题

四、《雷雨》人物

五、《雷雨》结构

一、作者简介

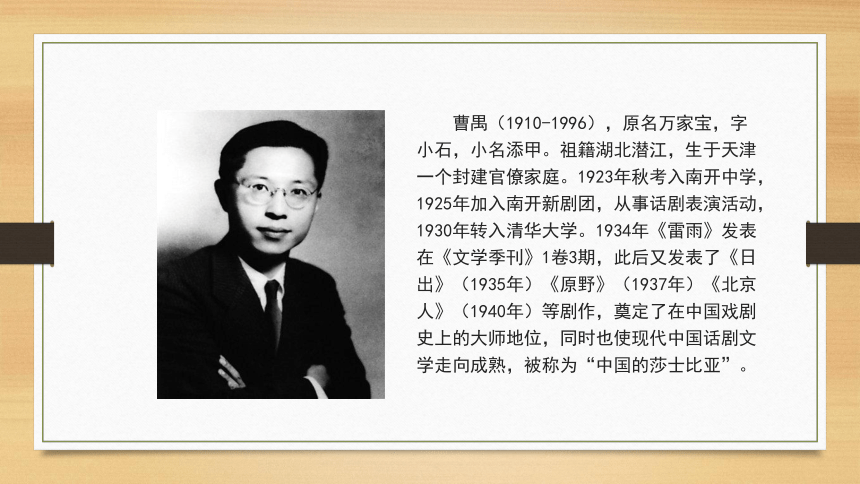

曹禺(1910-1996),原名万家宝,字小石,小名添甲。祖籍湖北潜江,生于天津一个封建官僚家庭。1923年秋考入南开中学,1925年加入南开新剧团,从事话剧表演活动,1930年转入清华大学。1934年《雷雨》发表在《文学季刊》1卷3期,此后又发表了《日出》(1935年)《原野》(1937年)《北京人》(1940年)等剧作,奠定了在中国戏剧史上的大师地位,同时也使现代中国话剧文学走向成熟,被称为“中国的莎士比亚”。

二、《雷雨》创作背景

曹禺从1929年开始酝酿人物、构思剧本,到1933年最终完成了《雷雨》的创作,前后用了五年时间,发表于北京《文学季刊》1934年第1卷第3期,被认为是“中国话剧现实主义的基石”。巴金曾评价《雷雨》“是一部不但可以演,也可以读的作品。”戏剧集中于一天时间(上午到午夜两点钟),两个舞台背景(周家客厅、鲁家住房),从周朴园家庭内、外各成员之间前后30年的错综纠葛深入进去,写出了封建家庭不合理关系所造成的罪恶和悲剧,剖析了人性中爱与恨的深刻交织。《雷雨》所展示的是一幕人生大悲剧,是命运对人残忍的作弄。《雷雨》是“中国话剧现实主义的基石”,作者出于一种“情感的迫切的需要”,“以一种悲悯的情怀来俯视这群地上的人们”,通过两个在伦理血缘上有着千丝万缕联系的家庭,剖析了社会和历史的深重罪孽。

三、《雷雨》主题

关于《雷雨》的主题,曹禺有过这样一段阐释:“《雷雨》对我是个诱惑。与《雷雨》俱来的情绪蕴成我对宇宙间许多神秘的事物的一种不可言喻的憧憬。”青年时代的曹禺满怀激情,尝试用创作表达自我的人生感悟,然而冷静的理性思考的相对缺乏又令他无法对人生困惑一一做出解答,因此《雷雨》创作更多呈现出情绪化的倾向,感性体验的丰富完整为剧本注入了充沛的生命力。作者欲表达一种人类的命运,人对于一种神秘不可知的力量的“无名的恐惧”和“不可言喻的憧憬”。

四、《雷雨》人物

《雷雨》中的人物是丰满而复杂的。无论是哪个角色,都有着其可悲可恨可叹的一面。曹禺运用现实主义的创作方法提炼戏剧形象,善于运用戏剧艺术表现出自己对人生的某些深刻的感受和理解。因此,人物的血缘纠葛与命运巧合更真实、更典型地反映了人性的复杂性与人生的残酷性。作品塑造了一个有着“最雷雨的”性格的女性形象——蘩漪。作为五四新文化运动以后的资产阶级知识女性,蘩漪受过新文化新思潮的影响,面对封建家长周朴园的专制统治,使她深感压抑、痛苦,她渴望自由与爱情。她“有着一颗强悍的心”,“敢于冲破一切的桎梏”,但又显得很软弱。她将自己与周萍的乱伦关系当作对周朴园的反抗,但这显然是一种扭曲了的变态而又有极大局限性的反抗。因此,当她被周萍始乱终弃之际便向四凤进行报复,又见出她阴鸷、自私、残忍的性格。剧名“雷雨”,并不完全写实,也部分象征了蘩漪的“雷雨”般的性格。

五、《雷雨》结构

《雷雨》将丰富复杂的生活内容安排在有限的舞台中的严谨精巧的戏剧结构,是戏剧的“闭锁式”结构的杰出范例。作家把一个有三十年长度的故事,取其高潮和结局部分,放在舞台画框中表演,而故事的开端和发展,则用回顾的方式随剧情的发展逐步交代出来,并迅速推动剧情的进程。这样情节紧凑、扣人心弦,收到了良好的艺术效果。

作家借鉴了欧洲一些戏剧家的经验,形成了特殊的

“回顾方法”,将过去的情节与现在的情节交织起来,以“过去的戏剧”推动“现在的戏剧”。

老舍

——旧时代的民间生活浮世绘

一、熟悉作家及其代表作品

二、了解《茶馆》在当代经典地位的确立

三、分析《茶馆》的主题

四、探讨《茶馆》的艺术特色

一、熟悉作家及其代表作品

老舍(1899.2.3~1966.8.23),原名舒庆春,字舍予,满族,北京人,著名文学家。

“文艺界尽责的小卒,睡在这里”

——老舍

他是北京人

他是满族人

他是穷人

他有近十年在国外生活

他生于1899年,去世于1966年

——《舒乙:老舍先生是怎么一个人》

老舍先生的特质:

1931年老舍与胡絜青在北平结婚。

1945年冬老舍一家摄于寓所院子大门前,左起:舒济、舒雨、老舍、舒乙、舒立、胡絜青。

第一个创作高潮:《离婚》、《骆驼祥子》、《四世同堂》等小说的问世,奠定了老舍在中国现当代文学史的地位。

1.老舍现代文学时期代表作品

第二个创作高潮:从1949年底回国到1966年8月的16年间,老舍一共创作剧本23个,最为轰动的是话剧《龙须沟》(1951)、《茶馆》(1957)

,他被授予杰出的语言大师和人民艺术家称号。

2.老舍当代文学时期代表作品

二、了解《茶馆》在当代经典地位的确立

1949年底,老舍应周恩来总理的感召回国后,逐渐由一个小说家转变成了一个戏剧家。

我热爱新北京。我是歌颂共产党的“歌德”派

20世纪50年代的老舍

《茶馆》写于1957年,发表于1957年《收获》7月创刊号,是老舍剧作艺术风格和特点发挥得最充分的一出戏。

《茶馆》的叙述动机,来自于对建立现代民族国家的强烈渴望,和对一个不公正的社会的强烈憎恶。

1.《茶馆》的写作

首先,中国的茶馆是极富地方特色和民族特色的。老舍笔下的市民社会,极富“京味儿”。

其次,旧中国的茶馆是个五方杂处的地方,各色人等都可以在这里自由进出,“侧面透露”的艺术构思。

最后,茶馆除了它的真实性质外,又富有极强的象征意味,小小的茶馆成了大中国的一个“窗口”,或是旧中国社会的一个“缩影”。

课堂讨论:为何选择茶馆?

北京人艺《茶馆》剧照

《茶馆》先后于1958年、1963年、1979年和1991年8月由北京人艺四次演出。

1980年秋,《茶馆》作为我国第一个出国演出的话剧剧目,应邀去西德、法国、瑞士,其后又去日本演出,都获得极大的成功。

历经23年坎坷,终于被公认为中国话剧史上的“扛鼎之作”,被称之为“远东戏剧的奇迹”。

2.《茶馆》的演出

三、分析《茶馆》的主题

电视剧《茶馆》海报

场景:旧北京一个名叫裕泰的老茶馆。

线索:茶馆掌柜王利发一生的遭遇,以及进出于这个茶馆的各种人物命运的浮沉。

时间跨度:从1898年戊戌变法失败到抗日战争胜利后50多年的社会变迁的历史。

1.《茶馆》的剧情

“反描法”,埋葬旧时代,歌颂新时代:

戊戌变法后,清代末年1898年初秋

袁世凯死后军阀混战的民国初年

内战爆发前夕

《茶馆》“是旧时代的丧钟,是一曲带笑的葬歌。”

2.《茶馆》的主题

四、探讨《茶馆》的艺术特色

《茶馆》舍弃了“一人一事,一线到底”的传统戏剧结构方式,采用了一种别开生面的戏剧结构。

采取三个横断面连缀式结构,每一幕内部也以许多小小的戏剧冲突连缀。

1.《茶馆》别开生面的戏剧结构

“以人物带动故事”,以貌似平淡散乱的人物、情节织出一幅“清明上河图”式的从清末到民国末年的“浮世绘”。

旧时代的民间社会浮世绘

“主要人物由壮到老,贯串全剧”:

王利发、常四爷、秦仲义;

“次要人物父子相承”:

二德子、唐铁嘴、刘麻子……

;

“无关紧要的人物招之即来、挥之即去”:

宪兵、难民、茶客、租客……

2.《茶馆》人物塑造特色

第一幕:庞太监娶老婆

第二幕:两个逃兵想娶一个老婆

第三幕:刘麻子勾结国民党官僚筹办妓女“托拉斯”

一曲带笑的葬歌,一出含泪的喜剧。

3.悲剧故事与喜剧样式的结合

剧

终

第三幕接近尾声处:老人们自悲自悼,自撒纸钱

高考复习专题

中国现当代戏剧《雷雨》与《茶馆》

曹禺

一、作者简介

二、《雷雨》创作背景

三、《雷雨》主题

四、《雷雨》人物

五、《雷雨》结构

一、作者简介

曹禺(1910-1996),原名万家宝,字小石,小名添甲。祖籍湖北潜江,生于天津一个封建官僚家庭。1923年秋考入南开中学,1925年加入南开新剧团,从事话剧表演活动,1930年转入清华大学。1934年《雷雨》发表在《文学季刊》1卷3期,此后又发表了《日出》(1935年)《原野》(1937年)《北京人》(1940年)等剧作,奠定了在中国戏剧史上的大师地位,同时也使现代中国话剧文学走向成熟,被称为“中国的莎士比亚”。

二、《雷雨》创作背景

曹禺从1929年开始酝酿人物、构思剧本,到1933年最终完成了《雷雨》的创作,前后用了五年时间,发表于北京《文学季刊》1934年第1卷第3期,被认为是“中国话剧现实主义的基石”。巴金曾评价《雷雨》“是一部不但可以演,也可以读的作品。”戏剧集中于一天时间(上午到午夜两点钟),两个舞台背景(周家客厅、鲁家住房),从周朴园家庭内、外各成员之间前后30年的错综纠葛深入进去,写出了封建家庭不合理关系所造成的罪恶和悲剧,剖析了人性中爱与恨的深刻交织。《雷雨》所展示的是一幕人生大悲剧,是命运对人残忍的作弄。《雷雨》是“中国话剧现实主义的基石”,作者出于一种“情感的迫切的需要”,“以一种悲悯的情怀来俯视这群地上的人们”,通过两个在伦理血缘上有着千丝万缕联系的家庭,剖析了社会和历史的深重罪孽。

三、《雷雨》主题

关于《雷雨》的主题,曹禺有过这样一段阐释:“《雷雨》对我是个诱惑。与《雷雨》俱来的情绪蕴成我对宇宙间许多神秘的事物的一种不可言喻的憧憬。”青年时代的曹禺满怀激情,尝试用创作表达自我的人生感悟,然而冷静的理性思考的相对缺乏又令他无法对人生困惑一一做出解答,因此《雷雨》创作更多呈现出情绪化的倾向,感性体验的丰富完整为剧本注入了充沛的生命力。作者欲表达一种人类的命运,人对于一种神秘不可知的力量的“无名的恐惧”和“不可言喻的憧憬”。

四、《雷雨》人物

《雷雨》中的人物是丰满而复杂的。无论是哪个角色,都有着其可悲可恨可叹的一面。曹禺运用现实主义的创作方法提炼戏剧形象,善于运用戏剧艺术表现出自己对人生的某些深刻的感受和理解。因此,人物的血缘纠葛与命运巧合更真实、更典型地反映了人性的复杂性与人生的残酷性。作品塑造了一个有着“最雷雨的”性格的女性形象——蘩漪。作为五四新文化运动以后的资产阶级知识女性,蘩漪受过新文化新思潮的影响,面对封建家长周朴园的专制统治,使她深感压抑、痛苦,她渴望自由与爱情。她“有着一颗强悍的心”,“敢于冲破一切的桎梏”,但又显得很软弱。她将自己与周萍的乱伦关系当作对周朴园的反抗,但这显然是一种扭曲了的变态而又有极大局限性的反抗。因此,当她被周萍始乱终弃之际便向四凤进行报复,又见出她阴鸷、自私、残忍的性格。剧名“雷雨”,并不完全写实,也部分象征了蘩漪的“雷雨”般的性格。

五、《雷雨》结构

《雷雨》将丰富复杂的生活内容安排在有限的舞台中的严谨精巧的戏剧结构,是戏剧的“闭锁式”结构的杰出范例。作家把一个有三十年长度的故事,取其高潮和结局部分,放在舞台画框中表演,而故事的开端和发展,则用回顾的方式随剧情的发展逐步交代出来,并迅速推动剧情的进程。这样情节紧凑、扣人心弦,收到了良好的艺术效果。

作家借鉴了欧洲一些戏剧家的经验,形成了特殊的

“回顾方法”,将过去的情节与现在的情节交织起来,以“过去的戏剧”推动“现在的戏剧”。

老舍

——旧时代的民间生活浮世绘

一、熟悉作家及其代表作品

二、了解《茶馆》在当代经典地位的确立

三、分析《茶馆》的主题

四、探讨《茶馆》的艺术特色

一、熟悉作家及其代表作品

老舍(1899.2.3~1966.8.23),原名舒庆春,字舍予,满族,北京人,著名文学家。

“文艺界尽责的小卒,睡在这里”

——老舍

他是北京人

他是满族人

他是穷人

他有近十年在国外生活

他生于1899年,去世于1966年

——《舒乙:老舍先生是怎么一个人》

老舍先生的特质:

1931年老舍与胡絜青在北平结婚。

1945年冬老舍一家摄于寓所院子大门前,左起:舒济、舒雨、老舍、舒乙、舒立、胡絜青。

第一个创作高潮:《离婚》、《骆驼祥子》、《四世同堂》等小说的问世,奠定了老舍在中国现当代文学史的地位。

1.老舍现代文学时期代表作品

第二个创作高潮:从1949年底回国到1966年8月的16年间,老舍一共创作剧本23个,最为轰动的是话剧《龙须沟》(1951)、《茶馆》(1957)

,他被授予杰出的语言大师和人民艺术家称号。

2.老舍当代文学时期代表作品

二、了解《茶馆》在当代经典地位的确立

1949年底,老舍应周恩来总理的感召回国后,逐渐由一个小说家转变成了一个戏剧家。

我热爱新北京。我是歌颂共产党的“歌德”派

20世纪50年代的老舍

《茶馆》写于1957年,发表于1957年《收获》7月创刊号,是老舍剧作艺术风格和特点发挥得最充分的一出戏。

《茶馆》的叙述动机,来自于对建立现代民族国家的强烈渴望,和对一个不公正的社会的强烈憎恶。

1.《茶馆》的写作

首先,中国的茶馆是极富地方特色和民族特色的。老舍笔下的市民社会,极富“京味儿”。

其次,旧中国的茶馆是个五方杂处的地方,各色人等都可以在这里自由进出,“侧面透露”的艺术构思。

最后,茶馆除了它的真实性质外,又富有极强的象征意味,小小的茶馆成了大中国的一个“窗口”,或是旧中国社会的一个“缩影”。

课堂讨论:为何选择茶馆?

北京人艺《茶馆》剧照

《茶馆》先后于1958年、1963年、1979年和1991年8月由北京人艺四次演出。

1980年秋,《茶馆》作为我国第一个出国演出的话剧剧目,应邀去西德、法国、瑞士,其后又去日本演出,都获得极大的成功。

历经23年坎坷,终于被公认为中国话剧史上的“扛鼎之作”,被称之为“远东戏剧的奇迹”。

2.《茶馆》的演出

三、分析《茶馆》的主题

电视剧《茶馆》海报

场景:旧北京一个名叫裕泰的老茶馆。

线索:茶馆掌柜王利发一生的遭遇,以及进出于这个茶馆的各种人物命运的浮沉。

时间跨度:从1898年戊戌变法失败到抗日战争胜利后50多年的社会变迁的历史。

1.《茶馆》的剧情

“反描法”,埋葬旧时代,歌颂新时代:

戊戌变法后,清代末年1898年初秋

袁世凯死后军阀混战的民国初年

内战爆发前夕

《茶馆》“是旧时代的丧钟,是一曲带笑的葬歌。”

2.《茶馆》的主题

四、探讨《茶馆》的艺术特色

《茶馆》舍弃了“一人一事,一线到底”的传统戏剧结构方式,采用了一种别开生面的戏剧结构。

采取三个横断面连缀式结构,每一幕内部也以许多小小的戏剧冲突连缀。

1.《茶馆》别开生面的戏剧结构

“以人物带动故事”,以貌似平淡散乱的人物、情节织出一幅“清明上河图”式的从清末到民国末年的“浮世绘”。

旧时代的民间社会浮世绘

“主要人物由壮到老,贯串全剧”:

王利发、常四爷、秦仲义;

“次要人物父子相承”:

二德子、唐铁嘴、刘麻子……

;

“无关紧要的人物招之即来、挥之即去”:

宪兵、难民、茶客、租客……

2.《茶馆》人物塑造特色

第一幕:庞太监娶老婆

第二幕:两个逃兵想娶一个老婆

第三幕:刘麻子勾结国民党官僚筹办妓女“托拉斯”

一曲带笑的葬歌,一出含泪的喜剧。

3.悲剧故事与喜剧样式的结合

剧

终

第三幕接近尾声处:老人们自悲自悼,自撒纸钱