《中国著名的历史遗迹》ppt

文档属性

| 名称 | 《中国著名的历史遗迹》ppt |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

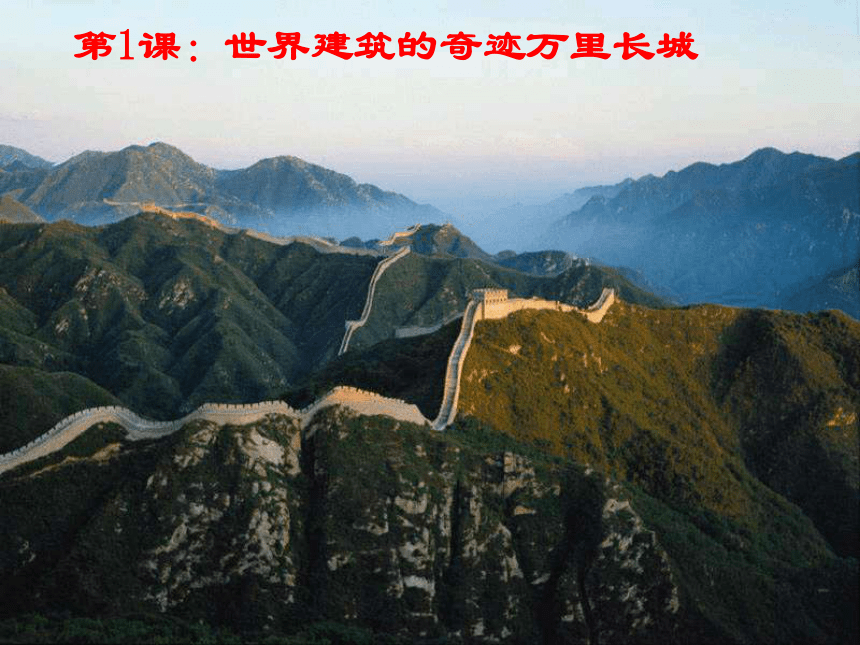

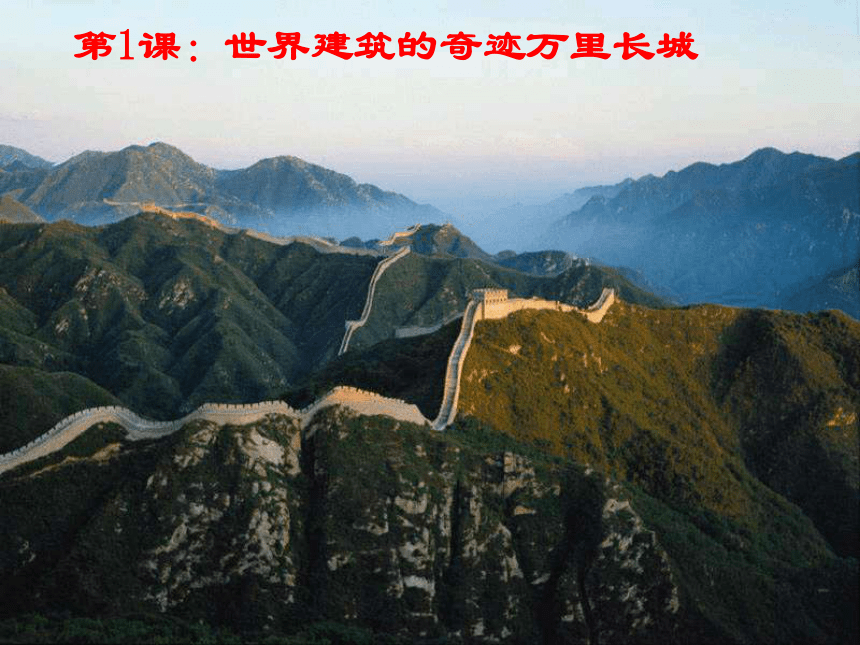

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

、上下两千年,纵横十万里。

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

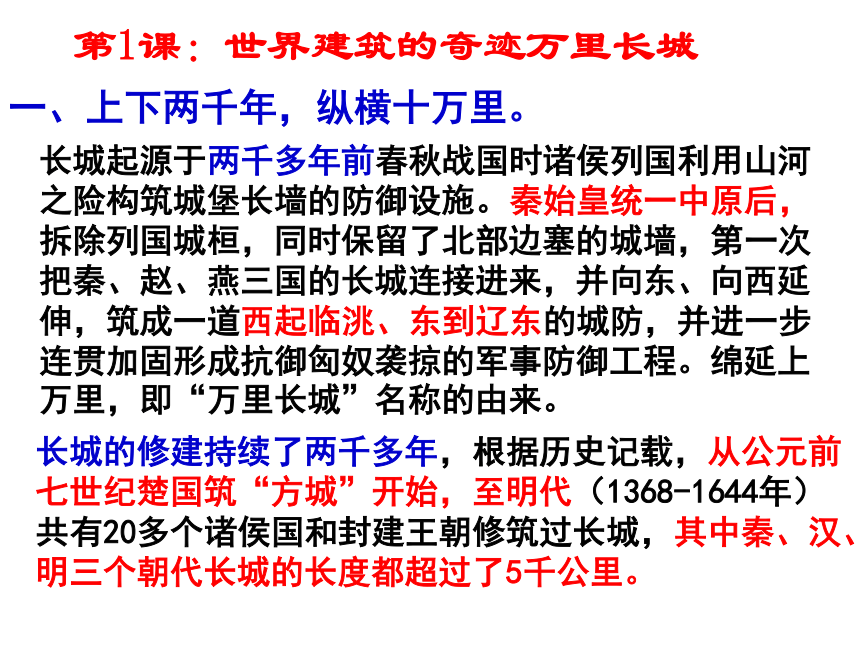

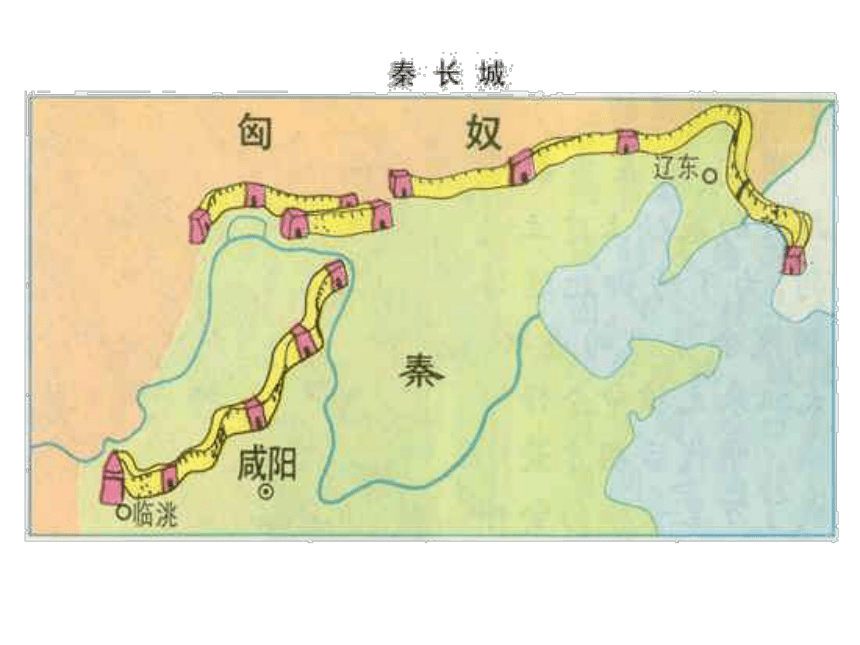

长城起源于两千多年前春秋战国时诸侯列国利用山河之险构筑城堡长墙的防御设施。秦始皇统一中原后,拆除列国城桓,同时保留了北部边塞的城墙,第一次把秦、赵、燕三国的长城连接进来,并向东、向西延伸,筑成一道西起临洮、东到辽东的城防,并进一步连贯加固形成抗御匈奴袭掠的军事防御工程。绵延上万里,即“万里长城”名称的由来。

长城的修建持续了两千多年,根据历史记载,从公元前七世纪楚国筑“方城”开始,至明代(1368-1644年)共有20多个诸侯国和封建王朝修筑过长城,其中秦、汉、明三个朝代长城的长度都超过了5千公里。

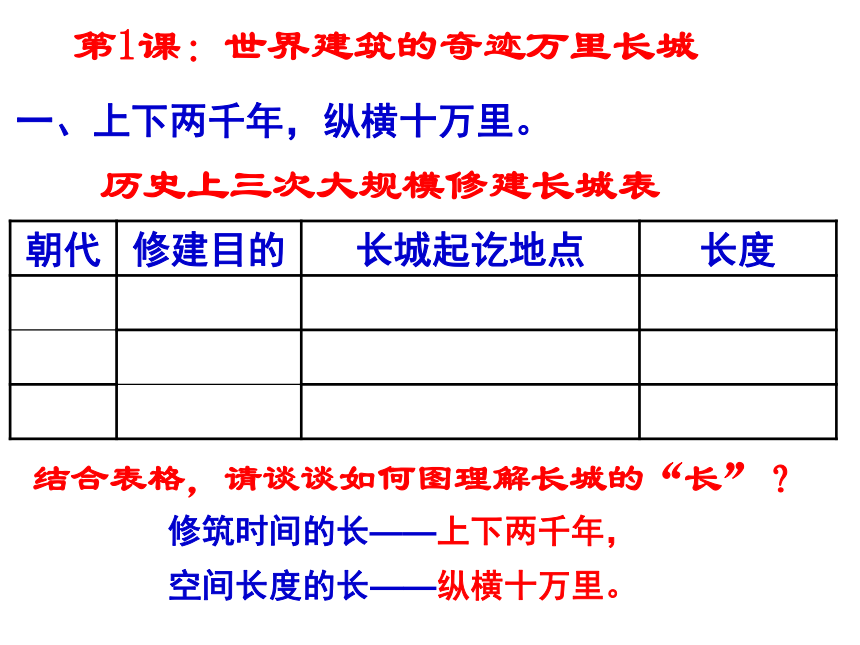

朝代 修建目的 长城起讫地点 长度

历史上三次大规模修建长城表

、上下两千年,纵横十万里。

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

结合表格,请谈谈如何图理解长城的“长”?

修筑时间的长——上下两千年,

空间长度的长——纵横十万里。

秦长城只有遗迹残存。秦始皇为了修筑长城动用了30万人,创造了人类建筑史上的奇迹。长城的修建客观上起到了防止匈奴南侵,保护中原经济文化发展的积极作用。孙中山先生曾评价:“始皇虽无道,而长城之有功于后世,实上大禹治水等”。

《汉长城遗址从斑剥断峘残壁上透有肃瑟荒凉之感,但仍显现出一股雄浑气势,令人震撼,惊叹造功不凡。

汉代继续对长城进行修建。从文帝到宣帝,修成了一条西起大宛贰师城,东至黑龙江北岸,全长近一万公里,古丝绸之路有一半的路程就沿着这条长城,是历史上最长的长城。

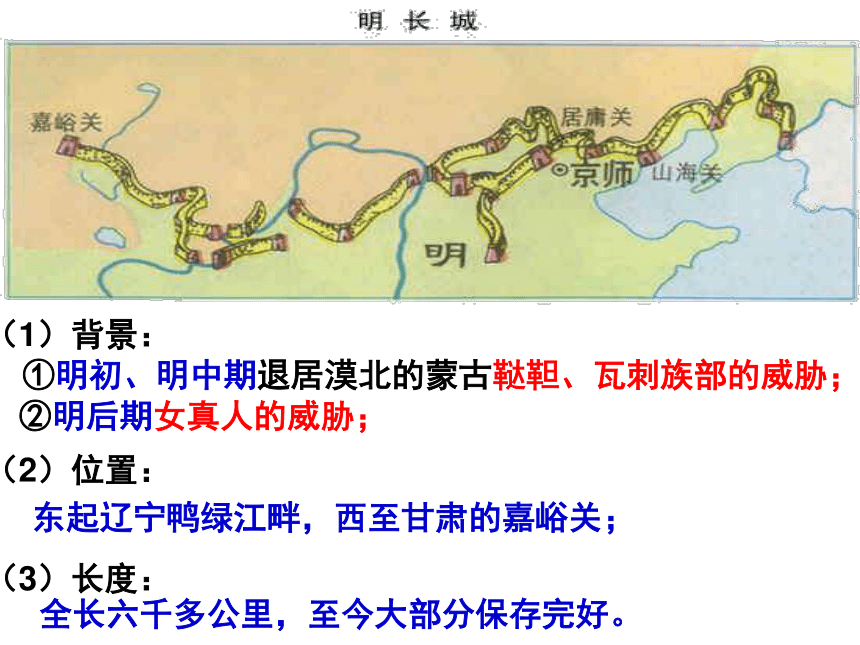

全长六千多公里,至今大部分保存完好。

(1)背景:

①明初、明中期退居漠北的蒙古鞑靼、瓦刺族部的威胁;

②明后期女真人的威胁;

(2)位置:

东起辽宁鸭绿江畔,西至甘肃的嘉峪关;

(3)长度:

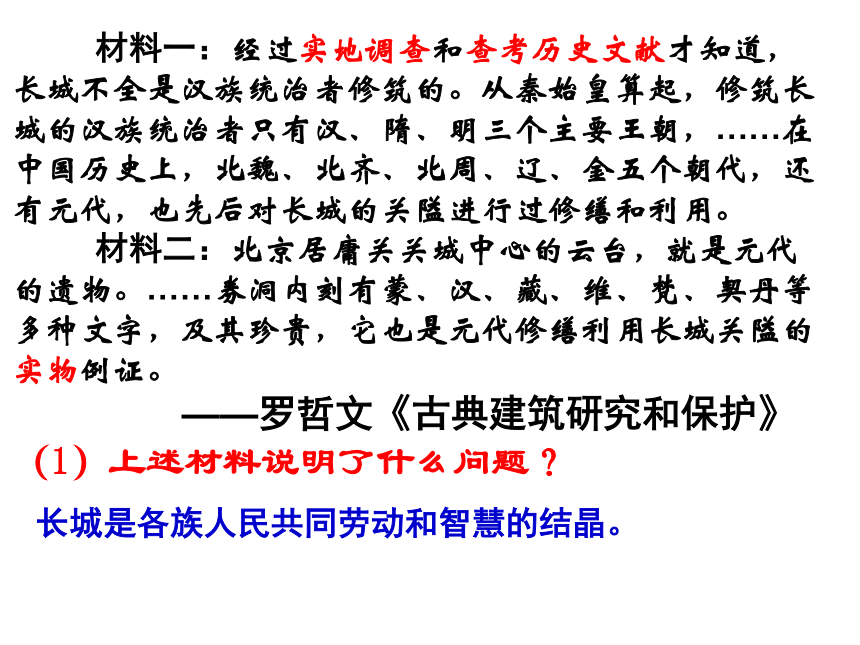

材料一:经过实地调查和查考历史文献才知道,长城不全是汉族统治者修筑的。从秦始皇算起,修筑长城的汉族统治者只有汉、隋、明三个主要王朝,……在中国历史上,北魏、北齐、北周、辽、金五个朝代,还有元代,也先后对长城的关隘进行过修缮和利用。

材料二:北京居庸关关城中心的云台,就是元代的遗物。……券洞内刻有蒙、汉、藏、维、梵、契丹等多种文字,及其珍贵,它也是元代修缮利用长城关隘的实物例证。

——罗哲文《古典建筑研究和保护》

(1)上述材料说明了什么问题?

长城是各族人民共同劳动和智慧的结晶。

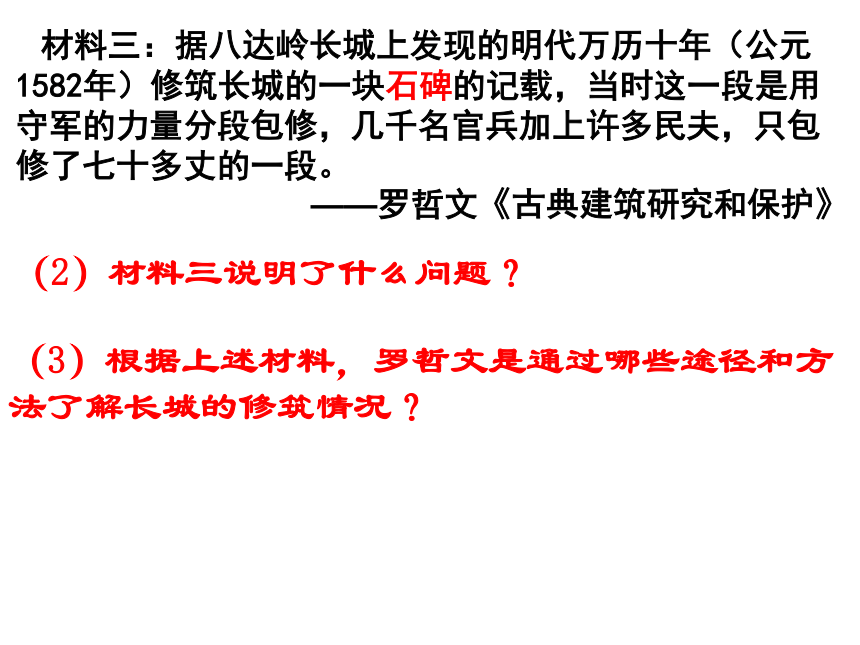

材料三:据八达岭长城上发现的明代万历十年(公元1582年)修筑长城的一块石碑的记载,当时这一段是用守军的力量分段包修,几千名官兵加上许多民夫,只包修了七十多丈的一段。

——罗哲文《古典建筑研究和保护》

(3)根据上述材料,罗哲文是通过哪些途径和方法了解长城的修筑情况?

(2)材料三说明了什么问题?

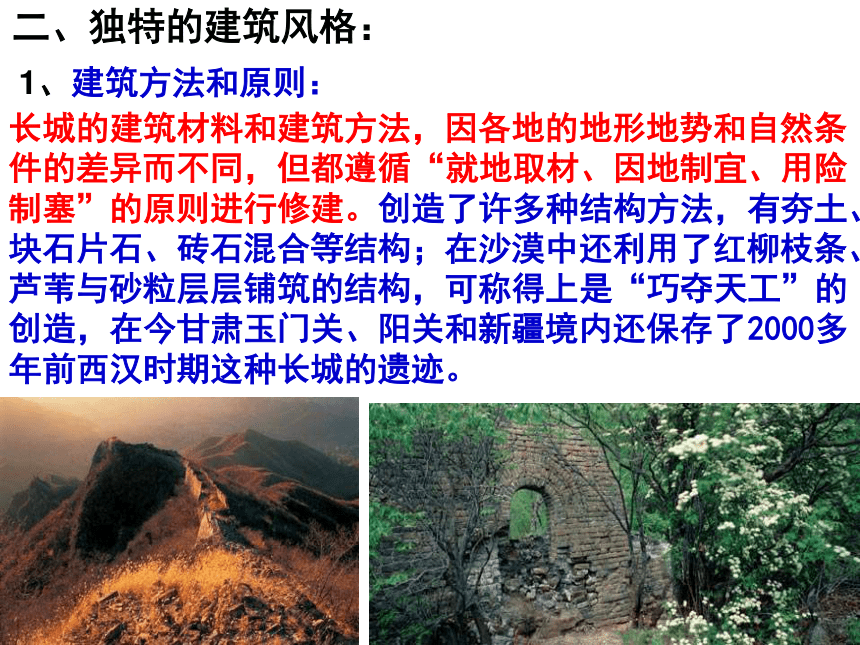

长城的建筑材料和建筑方法,因各地的地形地势和自然条件的差异而不同,但都遵循“就地取材、因地制宜、用险制塞”的原则进行修建。创造了许多种结构方法,有夯土、块石片石、砖石混合等结构;在沙漠中还利用了红柳枝条、芦苇与砂粒层层铺筑的结构,可称得上是“巧夺天工”的创造,在今甘肃玉门关、阳关和新疆境内还保存了2000多年前西汉时期这种长城的遗迹。

二、独特的建筑风格:

1、建筑方法和原则:

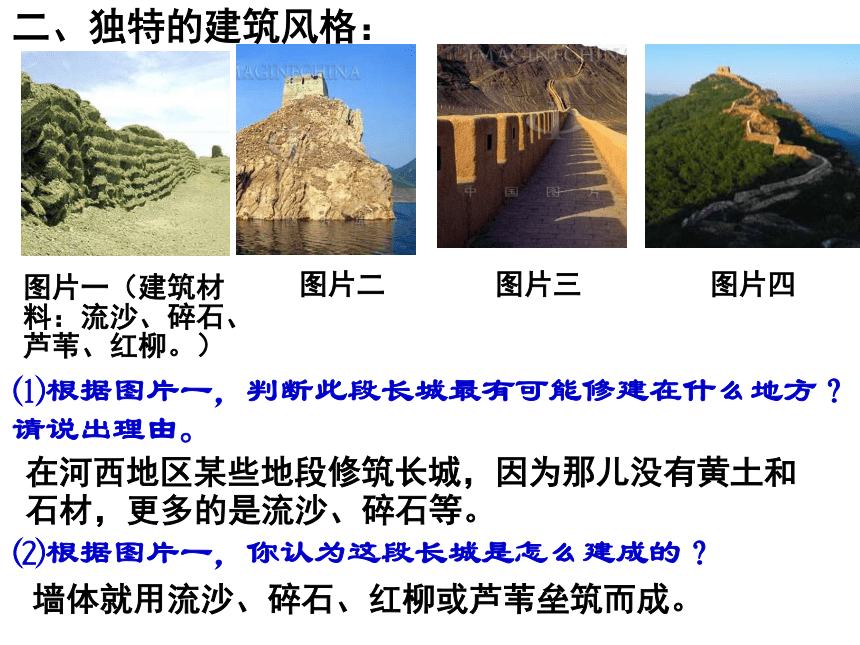

图片一(建筑材料:流沙、碎石、芦苇、红柳。)

图片三

图片二

图片四

二、独特的建筑风格:

⑴根据图片一,判断此段长城最有可能修建在什么地方?请说出理由。

在河西地区某些地段修筑长城,因为那儿没有黄土和石材,更多的是流沙、碎石等。

⑵根据图片一,你认为这段长城是怎么建成的?

墙体就用流沙、碎石、红柳或芦苇垒筑而成。

⑶根据图片一、二、三、四,说出长城在建筑材料的使用上有什么不同?建筑上遵循什么原则?并谈谈你的的体会。

有的用流沙、碎石、红柳或芦苇垒筑而成;有的用天然石块垒砌城墙;有的依托山脉以石块垒砌为主;有的凭借黄河天险,以构筑障塞城堡为主。

其建筑材料的使用遵循着就地取材、因地制宜、用制险塞的原则。

这种因地而异的方法充分说明了长城是中华民族伟大智慧的结晶。

二、独特的建筑风格:

1、建筑方法和原则:

2、建筑风格:

(1)长城和当地的自然环境和谐地融为一体,取得协调一致的结果。

(2)形成一种朴实浑厚、粗犷奔放、雄伟壮观、气势磅礴的独特风格,具有强大的美学魅力。

长城的主体工程是绵延万里的高大城墙,大都建在山岭最高处,沿着山脊把蜿蜒无尽的山势勾画出清晰的轮廓,塑造出奔腾飞跃、气势磅礴的巨龙,从而成为中华民族的象征。在万里城墙上,分布着百座雄关、隘口,成千上万座敌台、烽火台,打破了城墙的单调感,使高低起伏的地形更显得雄奇险峻,充满巨大的艺术魅力。

二、独特的建筑风格:

长城的城墙高大坚固,有比较齐全的防御设施。城墙上有女墙、垛口、和瞭望洞,每隔数百米便有一座敌台,敌台上层可以守卫射击,下层可以居住士兵和储存粮械。

三、复杂完备的防御体系:

长城从产生之日起,就不是一堵孤立的城墙,而是由城墙和关城、烽燧、城障和军用道路等共同组成的综合性军事防御工程。

1、城墙:

地位、构造、功能

关城是万里长城防线上最为集中的防御据点。关城设置的位置至关重要,均是选择在有利防守的地形之处,以收到以极少的兵力抵御强大的入侵者的效果,古称“一夫当关,万夫莫开”,生动地说明了关城的重要性。长城沿线的关城有大有小,数量很多。就以明长城的关城来说,大大小小有近千处之多,著名的如山海关、黄崖关、居庸关、紫荆关、倒马关、平型关、雁门关、偏关、嘉峪关以及汉代的阳关、玉门关等。

2、关城:

位置、地位、名关

山海关

山海关是我国明代万里长城的重要关隘,地处河北、辽宁两省的交界处,北依燕山,南临渤海,是华北通往东北三省的咽喉要道,自古以来就是兵家必争之地,所谓“两京锁钥无双地,万里长城第一关”。

嘉 峪 关

位于甘肃省嘉峪关西南隅,是万里长城西端的终点,始建于明洪武五年(1375年),因城在嘉峪山麓而得名。此关南面为祁连山,雪峰如玉,绵亘千里;北为龙道山、马宗山,与祁连山相连,形势险要,自古为军事要地和丝绸之路上的交通咽喉。

烽火台是万里长城防御工程中最为重要的组成部分之一。它的作用是作为传递军情的设施。传递的方法是白天燃烟,夜间举火,因白天阳光很强,火光不易见到,夜间火光很远就能看见。用 作 烽 烟 燃 料 的 是 狼 粪、 硫 磺 和 硝 石 混 合 物。这是一传递信息很科学又很迅速的方法。为了报告敌兵来犯的多少,采用了以燃烟、举火数目的多少来加以区别。

3、烽火台:

功能、地位、位置

三、复杂完备的防御体系:

4、障或城障:

位置、功能、地位

5、军用道路:

地位、功能、举例说明

长城的防御工程,以烽燧为报警系统,城墙为前沿阵地,敌台为前沿战斗据点,关城为区域防线的支撑点,后方城障为纵深防线,并以军用道路互相联系沟通,具有强大的防御能力。

6、长城具有强大的防御功能:

山西雁门关长城城门砖雕,北京居庸关长城云台石刻,城楼建筑内部结构、雕塑、绘画等艺术图片。

四、丰富的文化内涵。

传说故事

《孟姜女哭长城》、《定城砖的传说》、《冰道运石》、

《山羊驮砖》、《望京石》、《穆桂英点将台》……

民歌民谣

《陈琳·饮马长城窟行》

饮马长城窟,水寒伤马骨。/往谓长城吏,慎莫稽留太原卒! /官作自有程,举筑谐汝声!/男儿宁当格斗死,何能怫郁筑长城。……

《山海关》

山海关,地面宽,南有海,北有山,当中有个第一关,下面就是角楼湾。/ 穷罗城,富西关,不穷不富角楼湾。/桥对桥,庙对庙,一步三筒碑,狮子比城高。

成语

不到长城非好汉 、狼烟四起、固若金汤、塞翁失马

诗歌……

感受长城的建筑智慧、高超的建筑技艺和长城的艺术魅力。长城不仅是防御性军事工程,也是一座伟大的艺术宝库

在仅有简陋手工劳动工具的农耕时代,筑起如此耗费工时而又气势磅礴的地上长龙,需要实施多么博大的组织力量、无坚不摧的韧性和捍卫家园的决心!

长城体现了中华民族自强不息的顽强生命力,熔铸了中华民族博大文化精神,积淀与凝聚了丰富深刻的思想内涵。

结合前面所学,讨论:长城是民族精神的象征。

长城蕴含的中华民族精神,它体现在以下几个方面:

(1)勇于开拓进取、和充满向心力与凝聚力。汉代开发经营西域,汉唐开凿长城沿线的丝绸之路,贯通中西;以及历代民族在长城沿线的边贸和平交往,表达与谱写了中华民族主动贯通中西交往的博大胸襟,并见证了中华民族多元一体,在碰撞中融汇一体的友好篇章。

(2)在地球上如此险峻地段,依靠如此简陋的手工劳动工具,用血肉之躯建筑起如此工程精巧、气势磅礴而震撼世界的地上长龙,显示出中华民族坚忍刚毅和勤劳智慧的精神。

(3)因长城而衍生的文化篇章灿烂夺目,异彩纷呈。巨型书画石刻、石窟、墓砖壁画、诗赋、歌曲、乐舞世代传颂,无不与长城的精神有关。显示了中华民族博大精深的灿烂文化风彩与豪情壮志。

长城被不断赋予时代内涵!

内涵

今天,长城的军事防御价值已不复存在,兄弟民族之间早已千年干戈化玉帛,但作为中华民族多元一体碰撞中融合的历史见证,作为凝聚中华民族的历史丰碑,长城将万古长存!作为一个民族赖以生存和发展的精神支撑,长城所象征的中华民族精神也必将在新的历史条件下发扬光大!

五、巍峨的历史丰碑——长城的历史作用

万里长城经历了中华民族两千多年的历史沧桑,见证了中国历史上许多重大变革,也为中国历史的发展做出了重要贡献。

1、有效地保护了内地的农业生产和人民的生命财产;

2、保障了丝绸之路的安全畅通,促进了中西文化的交流;

3、对长城沿线经济、文化的发展,是个有力的推动;

4、促进了各民族的经济、文化交流和民族融合。

长城有极高的旅游观光价值和历史文化意义。如今,长城与埃及的金字塔,罗马的斗兽场,意大利的比萨斜塔等同被誉为世界七大奇迹,是中华民族古老文化的丰碑和智慧结晶,象征着中华民族的血脉相承和民族精神。

今天的长城早已生去了它本来的军事意义,成为人们凭古吊今和欣赏自然风光的旅游胜地。座座雄关险隘,建筑雄奇壮美,古韵犹存,地势危峻险要,风光秀丽,在祖国的大地上散发着夺目的光彩。

拓展:长城对当今旅游的影响:

不到长城非好汉

长期以来由于沿线生态环境的不断恶化,再加上人为因素的毁损,长城破损现象非常严重,特别是在西部干旱荒漠区,有的地段早已被沙漠埋于地下。目前长城的基本状况是:只有1/3修复和保护基本完好,另有1/3残破不全,1/3不复存在。绵延12700里的长城仅剩1/3墙体、1/3遗址,还有1/3消失了;明长城有较好墙体的部分不到20%,有明显墙体遗址的不到30%,长城-墙体和遗址总量不足5000华里。

今天的长城十万火急警示录:

(1)历经500多年风雨地震等侵袭,年久失修的砖石城墙存在很多坍塌隐患,如果不紧急采取措施,将会造成更为严重的后果。此外,西北地区碱化的土地对夯土长城也构成极大危害,碱性的浸透,造成靠近地面部分的城墙出现逐层剥落的现象,墙基遭到严重破坏之后,墙体便会大面积倒塌。

(2)但是,“相比于自然界的吞噬,人类的破坏似乎来得更加赤裸残忍触目惊心。长城学会秘书长在考察中亲眼目睹,在河北,长城城砖被老百姓一块块搬回家,盖房、垫猪圈;在山西,某村村长为给自己承包的砖瓦厂运土方,就用推土机将长城推开60多米长的豁口;长城附近的农民有的在长城上修厕所,有的在长城上掏洞贮藏柴草,还有的就直接在长城上挖坑栽树……北京长城是长城中的精华段,现在已经有不少人吃起了“长城饭”,私自搭梯开路、设点收费,在长城周围乱倒垃圾,如再不加强管理,后果不堪设想。

长城,视作民族象征,却又亲手将它埋葬?!

完整保存了几百年的长城在几年前被生生“腰斩”。河北紫荆关水文站一简易房“端坐”在长城地基之上,而测量水深深的刻度尺此时更像是这段长城的墓志铭。

抗战遗址平型关孤寂地矗立着,似乎已被人遗忘。整整一天,惟一的凭吊者只有记者一人。

世界古遗迹基金会9月24日公布了2004年度全球100处最濒危遗址名单。长城因自然破坏以及游客过多、破损严重而入选。

第2课:秦始皇陵及深埋两千多年的兵马俑

毫无疑问,如果不是1974年被发现,这座考古遗址上的成千件陶俑将依旧沉睡于地下。秦始皇,这个第一个统一中国的皇帝,在他陵墓的周围环绕着那些著名的陶俑。那些略小于人形的陶俑形态各异,连同他们的战马、战车和武器,成为现实主义的完美杰作,同时也保留了极高的历史价值。

艺术价值 历史价值

世界遗产委员会评价(1987)

秦兵马俑的发现,是世界的奇迹,民族的骄傲。我的祖上也是中国人,也有我的一份。

--新加坡前总理李光耀

世界上曾有七大奇迹,秦俑的发现,可以说是第八大奇迹了。不看金字塔,不算真正到过埃及;不看秦俑,不算真正到过中国。

--法国前总统希拉克

探究1:兵马俑为研究秦代军事提供了真实可靠的考古证据。

这支被称为“虎狼之师”的秦军,摧城拨寨,所向披靡,是当时世界上最强大的武装力量。秦军为什么如此强大?

3、识得庐山真面目

气势磅礴的地下军团

2000多年前,

秦始皇的军团曾是地球上最为强大的战争机器。

2000多年后,

他的地下军团依旧能让世人屏住呼吸,肃然起敬。

这八千人马在地下埋伏了八十万个黄昏和黎明,

重见光明之日,

依旧面向东方,整装待发。

透过他们,

我们依稀又看到了那个气吞万里,

横扫六合的帝国背影!

1

3

2

兵马俑坑

4

62米

230米

兵马俑一号坑展厅

前锋

侧翼卫队

后卫

侧翼卫队

军阵主体

一号坑军阵正视图

一号坑军阵左视图

一号坑军阵主体向东,在南、北、西边廊中各有一排武士面向外。最前面三排为弩兵先锋,后面是车、步兵组成矩形联合编队。

思考:一号坑军阵排布的特点

势不可挡、严阵以待、无坚不摧!

二号兵马俑坑遗址大厅

二号俑坑遗址大厅的外观呈覆斗形。内部为钢网架式结构。四周的参观廊分为上下两层,可以近视和俯视二号马俑坑的全貌。建筑面积17000余平方米,为封闭式建筑,是目前我国规模最大、功能最齐全的现代化遗址陈列厅。

兵马俑二号坑

弩兵方阵

①

②

战车方阵

③

车、步、骑 混合方阵

骑兵方阵

④

这种编组方法在兵书上叫作“大阵包小阵,大营包小营,偶落钩连,折曲相对。”

《孙膑兵法》说:“在骑与战者,分为三,一在于右,一在于左,易则多其车,险则多其骑,反则广其弩”,三者有机结合,才能百战不殆。二号坑是这位古代军事家的理论图解。

思考:从布局上看,

二号坑与一号坑有什么不同?

跪射俑

上体笔直挺立,下部是右膝、右足尖及左足抵地,三个支点呈等腰三角形支撑着上体,重心在下,增强了稳定感。

甲片随着身体的扭转而流动,衣纹伴着体态的变化而曲转。富有韵律和动感,使人物形象更有真实感。

《吴越春秋》记载:“臣闻射之道,左足纵,右足横;左手若扶枝,右手若抱儿。右手发,左手不知,此正射持弩之道也。”

立射俑

兵马俑二号坑

画面是1980年在陕西临潼秦始皇陵西侧出土的二号铜车马。车是单辕的,车厢方形,长2.5米,宽1米,车厢上有棚盖。车上有一名御手,握辔凝神,造型生动逼真。车前驾四匹马,两服两骖。车、马、人以及全套轮具,都是青铜铸造的,其大小约为真车的二分之一。据考证,这辆出土的铜车马是属于秦始皇每次外出巡游车队中的属车类,属于后妃的乘车。史书记载,秦始皇巡游时这样的车乘有81驾,其豪华奢糜情景从这辆出土的铜车马可见一班。

高车、安车的性质迥然不同,你知道它们分别是做什么用的吗?[思路引领]:注意观察和分析铜车马的高度、结构和乘车人可能的身份等。

高车和安车是从秦始皇陵陪葬墓坑中出土的两辆铜制马车,从它们的高度、结构和乘车人可能的身份进行分析和判断,高车可能是敌我双方进行激烈较量的战斗用车。而安车则可能是一种用来指挥战斗或供官员,甚至皇帝乘坐的车辆。

紫色

三号坑兵马俑遗址大厅

兵马俑三号坑

思考:从作用上看,三号坑与其它坑有什么不同?

兵马俑三号坑

1

3

2

兵马俑坑

4

(右军)

(左军)

(中军)

(指挥部)

古代军阵编列体系

军阵严整

武器先进

共同探究二

1、军事上:

2、政治上:

奖励军功

中央集权

3、经济上:

农业发达

重农抑商

“秦皇扫六合,虎势何雄哉。”从参观兵马俑并结合所学知识看,您认为秦军为何如此强大?

俑是古代用于陪葬的偶人。庄子称之为“象人”。

俑的质地以木质、陶质最常见,也有瓷、石或金属制品。俑的形象,主要有奴仆、舞乐、 士兵、仪仗等,并常附有鞍马、牛车、庖厨用具和家畜等模型,还有镇墓避邪的神物。

探究2:为什么说兵马俑是雕塑艺术史上的奇葩:

将军俑

军吏俑

武士俑

思考: 秦佣雕塑体现的艺术特点

写实生动、恢弘壮观!

兵马俑是秦代雕塑艺术的杰作,反映了古代工匠(艺术大师)高超的技艺。它取材于秦军将士真实形象,采用高度概括和细腻写实的艺术手法,真实地刻画了秦军风采,生动地再现了2000多年前秦军横扫六国、气吞山河的雄壮场面。装束多样,手势各异,神态逼真(有的神色严峻,有的表情镇静,有的注目凝思,有的充满稚气,可谓千人千面,个性鲜明),是我国雕塑艺术史上的一支奇葩。过去不少人讲到雕塑,就“言必称希腊”,认为中国古代是没有雕塑的,而秦俑的出土,否定了这一观点,填补了我国美术史(雕塑史)上的一段空白。

拨开历史的迷雾:

高度概括和细腻写实的艺术手法,是雕塑艺术史上的奇葩。

比例匀称、神态逼真、色彩绚丽、个性鲜明

共同探究一

观看兵马俑后,您最大的感受是什么?您觉得兵马俑有何艺术特点?

在中国古代艺术史上有什么历史地位?

秦代弩兵、步兵、骑兵、青铜兵器复原图

思考:出土文物精品反映秦兵有哪些兵种与武器?

铜剑(一号俑坑出土)

左剑通长93.8厘米,身长72.2厘米,最宽处3.2厘米。右剑通长92.8厘米,身长71厘米,最宽处3.2厘米。两剑的形制相同,剑体长而窄薄,中部起纵脊,近锋处束腰。出土时,剑通体光亮,刃锋锐利。

青铜铍(一号俑坑出土)

为长兵器。铍首长35.3厘米,身长23.9厘米,最宽3厘米。

铍体有自然分布的天然花纹,呈云头状。这些花纹既非铸成,又非刻划,花纹可视而不可触,和器表金相组织融为一体。这种隐现花纹形成的工艺方法也成为秦俑谜团之一。

青铜金钩(一号俑坑出土)

金钩是春秋时期流行于吴越地区的一种短兵器,称之为“吴钩”,是一种仪卫性的兵器。

青铜戟(戈、矛联合体一号俑坑出土)

属长兵器,为戈、矛的联合体。通长288厘米。戈、矛间距25厘米。

铜殳(三号俑坑出土)

铜弩机(一号俑坑出土)

出土青铜簇

精良的青铜兵器

秦代是我国第一个统一的封建制国家。秦王朝虽然努力发展钢铁兵器,但装备军队占主要地位的仍是青铜兵器。秦兵马俑1、2、3号坑内出土青铜兵器达4万余件。兵器数量之多,种类之齐全,工艺之精湛,保存之完整是前所未有的。从中所反映的秦军武器配备、兵器类别、制造工艺、管理制度等等,是古代兵器史研究难得的实物资料。

世界文化遗产评审申报项目自身价值

(1)代表一种独特的成就,一种创造性天才的杰作。

(2)对纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面产生重大影响。

(3)能为一种已经消失的文明或文化传统提供一种独特的见证。

(4)可作为一种类型建筑群或景观的杰作范例,展示出人类历史上的重要阶段。

(5)处在不可挽回的变化之下.容易损毁的地址。

(6)与现行传统思想、信仰或文化艺术作品有直接或实质关联,具有特殊普遍意义的实物。

二、史学价值:

秦始皇陵兵马俑为我们研究秦朝政治、经济、军事制度、文化艺术及科学技术等,提供了极为重要的实物资料。

一、艺术价值:

秦兵马俑的大型艺术群塑,反映出我国古代工匠高超的技艺。它用高度概括和细腻写实的艺术手法,……生动地再现了两千多年前秦军的磅礴气势,是我国雕塑艺术史上的一支奇葩。

●中文名称:秦始皇陵 ●批准时间:1987.12 ●遗产种类:文化遗产 ●遗产遴选标准:根据文化遗产遴选标准 (1)(3)(4)(5)被列入《世界遗产目录》。 ●世界遗产委员会评价: 秦始皇,这个第一个统一中国的皇帝,殁于公元前210年,葬于陵墓的中心。在他陵墓的周围环绕着那些著名的陶俑。结构复杂的秦始皇陵是仿照其生前的都城——咸阳的格局而设计建造的。那些略小于人形的陶俑形态各异,连同他们的战马、战车和武器,成为现实主义的完美杰作,同时也保留了极高的历史价值。

2005年史诗巨片《神话》是第一部特批以兵马俑坑实地为背景的影片。有人认为,商业性影视拍摄对兵马俑的破坏很大,因而反对在文物内进行此类商业活动。您怎么看待这一观点?请说明理由。

探究3:

保护第一,开发第二

秦陵兵马俑不仅是中国的国宝,而且是全世界的共同财富。保护这一遗产是当代人义不容辞的责任。保护第一,开发第二,充分保护和适度利用,这是对这一遗产保护的原则。(言之有理即可)

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

、上下两千年,纵横十万里。

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

长城起源于两千多年前春秋战国时诸侯列国利用山河之险构筑城堡长墙的防御设施。秦始皇统一中原后,拆除列国城桓,同时保留了北部边塞的城墙,第一次把秦、赵、燕三国的长城连接进来,并向东、向西延伸,筑成一道西起临洮、东到辽东的城防,并进一步连贯加固形成抗御匈奴袭掠的军事防御工程。绵延上万里,即“万里长城”名称的由来。

长城的修建持续了两千多年,根据历史记载,从公元前七世纪楚国筑“方城”开始,至明代(1368-1644年)共有20多个诸侯国和封建王朝修筑过长城,其中秦、汉、明三个朝代长城的长度都超过了5千公里。

朝代 修建目的 长城起讫地点 长度

历史上三次大规模修建长城表

、上下两千年,纵横十万里。

第1课:世界建筑的奇迹万里长城

结合表格,请谈谈如何图理解长城的“长”?

修筑时间的长——上下两千年,

空间长度的长——纵横十万里。

秦长城只有遗迹残存。秦始皇为了修筑长城动用了30万人,创造了人类建筑史上的奇迹。长城的修建客观上起到了防止匈奴南侵,保护中原经济文化发展的积极作用。孙中山先生曾评价:“始皇虽无道,而长城之有功于后世,实上大禹治水等”。

《汉长城遗址从斑剥断峘残壁上透有肃瑟荒凉之感,但仍显现出一股雄浑气势,令人震撼,惊叹造功不凡。

汉代继续对长城进行修建。从文帝到宣帝,修成了一条西起大宛贰师城,东至黑龙江北岸,全长近一万公里,古丝绸之路有一半的路程就沿着这条长城,是历史上最长的长城。

全长六千多公里,至今大部分保存完好。

(1)背景:

①明初、明中期退居漠北的蒙古鞑靼、瓦刺族部的威胁;

②明后期女真人的威胁;

(2)位置:

东起辽宁鸭绿江畔,西至甘肃的嘉峪关;

(3)长度:

材料一:经过实地调查和查考历史文献才知道,长城不全是汉族统治者修筑的。从秦始皇算起,修筑长城的汉族统治者只有汉、隋、明三个主要王朝,……在中国历史上,北魏、北齐、北周、辽、金五个朝代,还有元代,也先后对长城的关隘进行过修缮和利用。

材料二:北京居庸关关城中心的云台,就是元代的遗物。……券洞内刻有蒙、汉、藏、维、梵、契丹等多种文字,及其珍贵,它也是元代修缮利用长城关隘的实物例证。

——罗哲文《古典建筑研究和保护》

(1)上述材料说明了什么问题?

长城是各族人民共同劳动和智慧的结晶。

材料三:据八达岭长城上发现的明代万历十年(公元1582年)修筑长城的一块石碑的记载,当时这一段是用守军的力量分段包修,几千名官兵加上许多民夫,只包修了七十多丈的一段。

——罗哲文《古典建筑研究和保护》

(3)根据上述材料,罗哲文是通过哪些途径和方法了解长城的修筑情况?

(2)材料三说明了什么问题?

长城的建筑材料和建筑方法,因各地的地形地势和自然条件的差异而不同,但都遵循“就地取材、因地制宜、用险制塞”的原则进行修建。创造了许多种结构方法,有夯土、块石片石、砖石混合等结构;在沙漠中还利用了红柳枝条、芦苇与砂粒层层铺筑的结构,可称得上是“巧夺天工”的创造,在今甘肃玉门关、阳关和新疆境内还保存了2000多年前西汉时期这种长城的遗迹。

二、独特的建筑风格:

1、建筑方法和原则:

图片一(建筑材料:流沙、碎石、芦苇、红柳。)

图片三

图片二

图片四

二、独特的建筑风格:

⑴根据图片一,判断此段长城最有可能修建在什么地方?请说出理由。

在河西地区某些地段修筑长城,因为那儿没有黄土和石材,更多的是流沙、碎石等。

⑵根据图片一,你认为这段长城是怎么建成的?

墙体就用流沙、碎石、红柳或芦苇垒筑而成。

⑶根据图片一、二、三、四,说出长城在建筑材料的使用上有什么不同?建筑上遵循什么原则?并谈谈你的的体会。

有的用流沙、碎石、红柳或芦苇垒筑而成;有的用天然石块垒砌城墙;有的依托山脉以石块垒砌为主;有的凭借黄河天险,以构筑障塞城堡为主。

其建筑材料的使用遵循着就地取材、因地制宜、用制险塞的原则。

这种因地而异的方法充分说明了长城是中华民族伟大智慧的结晶。

二、独特的建筑风格:

1、建筑方法和原则:

2、建筑风格:

(1)长城和当地的自然环境和谐地融为一体,取得协调一致的结果。

(2)形成一种朴实浑厚、粗犷奔放、雄伟壮观、气势磅礴的独特风格,具有强大的美学魅力。

长城的主体工程是绵延万里的高大城墙,大都建在山岭最高处,沿着山脊把蜿蜒无尽的山势勾画出清晰的轮廓,塑造出奔腾飞跃、气势磅礴的巨龙,从而成为中华民族的象征。在万里城墙上,分布着百座雄关、隘口,成千上万座敌台、烽火台,打破了城墙的单调感,使高低起伏的地形更显得雄奇险峻,充满巨大的艺术魅力。

二、独特的建筑风格:

长城的城墙高大坚固,有比较齐全的防御设施。城墙上有女墙、垛口、和瞭望洞,每隔数百米便有一座敌台,敌台上层可以守卫射击,下层可以居住士兵和储存粮械。

三、复杂完备的防御体系:

长城从产生之日起,就不是一堵孤立的城墙,而是由城墙和关城、烽燧、城障和军用道路等共同组成的综合性军事防御工程。

1、城墙:

地位、构造、功能

关城是万里长城防线上最为集中的防御据点。关城设置的位置至关重要,均是选择在有利防守的地形之处,以收到以极少的兵力抵御强大的入侵者的效果,古称“一夫当关,万夫莫开”,生动地说明了关城的重要性。长城沿线的关城有大有小,数量很多。就以明长城的关城来说,大大小小有近千处之多,著名的如山海关、黄崖关、居庸关、紫荆关、倒马关、平型关、雁门关、偏关、嘉峪关以及汉代的阳关、玉门关等。

2、关城:

位置、地位、名关

山海关

山海关是我国明代万里长城的重要关隘,地处河北、辽宁两省的交界处,北依燕山,南临渤海,是华北通往东北三省的咽喉要道,自古以来就是兵家必争之地,所谓“两京锁钥无双地,万里长城第一关”。

嘉 峪 关

位于甘肃省嘉峪关西南隅,是万里长城西端的终点,始建于明洪武五年(1375年),因城在嘉峪山麓而得名。此关南面为祁连山,雪峰如玉,绵亘千里;北为龙道山、马宗山,与祁连山相连,形势险要,自古为军事要地和丝绸之路上的交通咽喉。

烽火台是万里长城防御工程中最为重要的组成部分之一。它的作用是作为传递军情的设施。传递的方法是白天燃烟,夜间举火,因白天阳光很强,火光不易见到,夜间火光很远就能看见。用 作 烽 烟 燃 料 的 是 狼 粪、 硫 磺 和 硝 石 混 合 物。这是一传递信息很科学又很迅速的方法。为了报告敌兵来犯的多少,采用了以燃烟、举火数目的多少来加以区别。

3、烽火台:

功能、地位、位置

三、复杂完备的防御体系:

4、障或城障:

位置、功能、地位

5、军用道路:

地位、功能、举例说明

长城的防御工程,以烽燧为报警系统,城墙为前沿阵地,敌台为前沿战斗据点,关城为区域防线的支撑点,后方城障为纵深防线,并以军用道路互相联系沟通,具有强大的防御能力。

6、长城具有强大的防御功能:

山西雁门关长城城门砖雕,北京居庸关长城云台石刻,城楼建筑内部结构、雕塑、绘画等艺术图片。

四、丰富的文化内涵。

传说故事

《孟姜女哭长城》、《定城砖的传说》、《冰道运石》、

《山羊驮砖》、《望京石》、《穆桂英点将台》……

民歌民谣

《陈琳·饮马长城窟行》

饮马长城窟,水寒伤马骨。/往谓长城吏,慎莫稽留太原卒! /官作自有程,举筑谐汝声!/男儿宁当格斗死,何能怫郁筑长城。……

《山海关》

山海关,地面宽,南有海,北有山,当中有个第一关,下面就是角楼湾。/ 穷罗城,富西关,不穷不富角楼湾。/桥对桥,庙对庙,一步三筒碑,狮子比城高。

成语

不到长城非好汉 、狼烟四起、固若金汤、塞翁失马

诗歌……

感受长城的建筑智慧、高超的建筑技艺和长城的艺术魅力。长城不仅是防御性军事工程,也是一座伟大的艺术宝库

在仅有简陋手工劳动工具的农耕时代,筑起如此耗费工时而又气势磅礴的地上长龙,需要实施多么博大的组织力量、无坚不摧的韧性和捍卫家园的决心!

长城体现了中华民族自强不息的顽强生命力,熔铸了中华民族博大文化精神,积淀与凝聚了丰富深刻的思想内涵。

结合前面所学,讨论:长城是民族精神的象征。

长城蕴含的中华民族精神,它体现在以下几个方面:

(1)勇于开拓进取、和充满向心力与凝聚力。汉代开发经营西域,汉唐开凿长城沿线的丝绸之路,贯通中西;以及历代民族在长城沿线的边贸和平交往,表达与谱写了中华民族主动贯通中西交往的博大胸襟,并见证了中华民族多元一体,在碰撞中融汇一体的友好篇章。

(2)在地球上如此险峻地段,依靠如此简陋的手工劳动工具,用血肉之躯建筑起如此工程精巧、气势磅礴而震撼世界的地上长龙,显示出中华民族坚忍刚毅和勤劳智慧的精神。

(3)因长城而衍生的文化篇章灿烂夺目,异彩纷呈。巨型书画石刻、石窟、墓砖壁画、诗赋、歌曲、乐舞世代传颂,无不与长城的精神有关。显示了中华民族博大精深的灿烂文化风彩与豪情壮志。

长城被不断赋予时代内涵!

内涵

今天,长城的军事防御价值已不复存在,兄弟民族之间早已千年干戈化玉帛,但作为中华民族多元一体碰撞中融合的历史见证,作为凝聚中华民族的历史丰碑,长城将万古长存!作为一个民族赖以生存和发展的精神支撑,长城所象征的中华民族精神也必将在新的历史条件下发扬光大!

五、巍峨的历史丰碑——长城的历史作用

万里长城经历了中华民族两千多年的历史沧桑,见证了中国历史上许多重大变革,也为中国历史的发展做出了重要贡献。

1、有效地保护了内地的农业生产和人民的生命财产;

2、保障了丝绸之路的安全畅通,促进了中西文化的交流;

3、对长城沿线经济、文化的发展,是个有力的推动;

4、促进了各民族的经济、文化交流和民族融合。

长城有极高的旅游观光价值和历史文化意义。如今,长城与埃及的金字塔,罗马的斗兽场,意大利的比萨斜塔等同被誉为世界七大奇迹,是中华民族古老文化的丰碑和智慧结晶,象征着中华民族的血脉相承和民族精神。

今天的长城早已生去了它本来的军事意义,成为人们凭古吊今和欣赏自然风光的旅游胜地。座座雄关险隘,建筑雄奇壮美,古韵犹存,地势危峻险要,风光秀丽,在祖国的大地上散发着夺目的光彩。

拓展:长城对当今旅游的影响:

不到长城非好汉

长期以来由于沿线生态环境的不断恶化,再加上人为因素的毁损,长城破损现象非常严重,特别是在西部干旱荒漠区,有的地段早已被沙漠埋于地下。目前长城的基本状况是:只有1/3修复和保护基本完好,另有1/3残破不全,1/3不复存在。绵延12700里的长城仅剩1/3墙体、1/3遗址,还有1/3消失了;明长城有较好墙体的部分不到20%,有明显墙体遗址的不到30%,长城-墙体和遗址总量不足5000华里。

今天的长城十万火急警示录:

(1)历经500多年风雨地震等侵袭,年久失修的砖石城墙存在很多坍塌隐患,如果不紧急采取措施,将会造成更为严重的后果。此外,西北地区碱化的土地对夯土长城也构成极大危害,碱性的浸透,造成靠近地面部分的城墙出现逐层剥落的现象,墙基遭到严重破坏之后,墙体便会大面积倒塌。

(2)但是,“相比于自然界的吞噬,人类的破坏似乎来得更加赤裸残忍触目惊心。长城学会秘书长在考察中亲眼目睹,在河北,长城城砖被老百姓一块块搬回家,盖房、垫猪圈;在山西,某村村长为给自己承包的砖瓦厂运土方,就用推土机将长城推开60多米长的豁口;长城附近的农民有的在长城上修厕所,有的在长城上掏洞贮藏柴草,还有的就直接在长城上挖坑栽树……北京长城是长城中的精华段,现在已经有不少人吃起了“长城饭”,私自搭梯开路、设点收费,在长城周围乱倒垃圾,如再不加强管理,后果不堪设想。

长城,视作民族象征,却又亲手将它埋葬?!

完整保存了几百年的长城在几年前被生生“腰斩”。河北紫荆关水文站一简易房“端坐”在长城地基之上,而测量水深深的刻度尺此时更像是这段长城的墓志铭。

抗战遗址平型关孤寂地矗立着,似乎已被人遗忘。整整一天,惟一的凭吊者只有记者一人。

世界古遗迹基金会9月24日公布了2004年度全球100处最濒危遗址名单。长城因自然破坏以及游客过多、破损严重而入选。

第2课:秦始皇陵及深埋两千多年的兵马俑

毫无疑问,如果不是1974年被发现,这座考古遗址上的成千件陶俑将依旧沉睡于地下。秦始皇,这个第一个统一中国的皇帝,在他陵墓的周围环绕着那些著名的陶俑。那些略小于人形的陶俑形态各异,连同他们的战马、战车和武器,成为现实主义的完美杰作,同时也保留了极高的历史价值。

艺术价值 历史价值

世界遗产委员会评价(1987)

秦兵马俑的发现,是世界的奇迹,民族的骄傲。我的祖上也是中国人,也有我的一份。

--新加坡前总理李光耀

世界上曾有七大奇迹,秦俑的发现,可以说是第八大奇迹了。不看金字塔,不算真正到过埃及;不看秦俑,不算真正到过中国。

--法国前总统希拉克

探究1:兵马俑为研究秦代军事提供了真实可靠的考古证据。

这支被称为“虎狼之师”的秦军,摧城拨寨,所向披靡,是当时世界上最强大的武装力量。秦军为什么如此强大?

3、识得庐山真面目

气势磅礴的地下军团

2000多年前,

秦始皇的军团曾是地球上最为强大的战争机器。

2000多年后,

他的地下军团依旧能让世人屏住呼吸,肃然起敬。

这八千人马在地下埋伏了八十万个黄昏和黎明,

重见光明之日,

依旧面向东方,整装待发。

透过他们,

我们依稀又看到了那个气吞万里,

横扫六合的帝国背影!

1

3

2

兵马俑坑

4

62米

230米

兵马俑一号坑展厅

前锋

侧翼卫队

后卫

侧翼卫队

军阵主体

一号坑军阵正视图

一号坑军阵左视图

一号坑军阵主体向东,在南、北、西边廊中各有一排武士面向外。最前面三排为弩兵先锋,后面是车、步兵组成矩形联合编队。

思考:一号坑军阵排布的特点

势不可挡、严阵以待、无坚不摧!

二号兵马俑坑遗址大厅

二号俑坑遗址大厅的外观呈覆斗形。内部为钢网架式结构。四周的参观廊分为上下两层,可以近视和俯视二号马俑坑的全貌。建筑面积17000余平方米,为封闭式建筑,是目前我国规模最大、功能最齐全的现代化遗址陈列厅。

兵马俑二号坑

弩兵方阵

①

②

战车方阵

③

车、步、骑 混合方阵

骑兵方阵

④

这种编组方法在兵书上叫作“大阵包小阵,大营包小营,偶落钩连,折曲相对。”

《孙膑兵法》说:“在骑与战者,分为三,一在于右,一在于左,易则多其车,险则多其骑,反则广其弩”,三者有机结合,才能百战不殆。二号坑是这位古代军事家的理论图解。

思考:从布局上看,

二号坑与一号坑有什么不同?

跪射俑

上体笔直挺立,下部是右膝、右足尖及左足抵地,三个支点呈等腰三角形支撑着上体,重心在下,增强了稳定感。

甲片随着身体的扭转而流动,衣纹伴着体态的变化而曲转。富有韵律和动感,使人物形象更有真实感。

《吴越春秋》记载:“臣闻射之道,左足纵,右足横;左手若扶枝,右手若抱儿。右手发,左手不知,此正射持弩之道也。”

立射俑

兵马俑二号坑

画面是1980年在陕西临潼秦始皇陵西侧出土的二号铜车马。车是单辕的,车厢方形,长2.5米,宽1米,车厢上有棚盖。车上有一名御手,握辔凝神,造型生动逼真。车前驾四匹马,两服两骖。车、马、人以及全套轮具,都是青铜铸造的,其大小约为真车的二分之一。据考证,这辆出土的铜车马是属于秦始皇每次外出巡游车队中的属车类,属于后妃的乘车。史书记载,秦始皇巡游时这样的车乘有81驾,其豪华奢糜情景从这辆出土的铜车马可见一班。

高车、安车的性质迥然不同,你知道它们分别是做什么用的吗?[思路引领]:注意观察和分析铜车马的高度、结构和乘车人可能的身份等。

高车和安车是从秦始皇陵陪葬墓坑中出土的两辆铜制马车,从它们的高度、结构和乘车人可能的身份进行分析和判断,高车可能是敌我双方进行激烈较量的战斗用车。而安车则可能是一种用来指挥战斗或供官员,甚至皇帝乘坐的车辆。

紫色

三号坑兵马俑遗址大厅

兵马俑三号坑

思考:从作用上看,三号坑与其它坑有什么不同?

兵马俑三号坑

1

3

2

兵马俑坑

4

(右军)

(左军)

(中军)

(指挥部)

古代军阵编列体系

军阵严整

武器先进

共同探究二

1、军事上:

2、政治上:

奖励军功

中央集权

3、经济上:

农业发达

重农抑商

“秦皇扫六合,虎势何雄哉。”从参观兵马俑并结合所学知识看,您认为秦军为何如此强大?

俑是古代用于陪葬的偶人。庄子称之为“象人”。

俑的质地以木质、陶质最常见,也有瓷、石或金属制品。俑的形象,主要有奴仆、舞乐、 士兵、仪仗等,并常附有鞍马、牛车、庖厨用具和家畜等模型,还有镇墓避邪的神物。

探究2:为什么说兵马俑是雕塑艺术史上的奇葩:

将军俑

军吏俑

武士俑

思考: 秦佣雕塑体现的艺术特点

写实生动、恢弘壮观!

兵马俑是秦代雕塑艺术的杰作,反映了古代工匠(艺术大师)高超的技艺。它取材于秦军将士真实形象,采用高度概括和细腻写实的艺术手法,真实地刻画了秦军风采,生动地再现了2000多年前秦军横扫六国、气吞山河的雄壮场面。装束多样,手势各异,神态逼真(有的神色严峻,有的表情镇静,有的注目凝思,有的充满稚气,可谓千人千面,个性鲜明),是我国雕塑艺术史上的一支奇葩。过去不少人讲到雕塑,就“言必称希腊”,认为中国古代是没有雕塑的,而秦俑的出土,否定了这一观点,填补了我国美术史(雕塑史)上的一段空白。

拨开历史的迷雾:

高度概括和细腻写实的艺术手法,是雕塑艺术史上的奇葩。

比例匀称、神态逼真、色彩绚丽、个性鲜明

共同探究一

观看兵马俑后,您最大的感受是什么?您觉得兵马俑有何艺术特点?

在中国古代艺术史上有什么历史地位?

秦代弩兵、步兵、骑兵、青铜兵器复原图

思考:出土文物精品反映秦兵有哪些兵种与武器?

铜剑(一号俑坑出土)

左剑通长93.8厘米,身长72.2厘米,最宽处3.2厘米。右剑通长92.8厘米,身长71厘米,最宽处3.2厘米。两剑的形制相同,剑体长而窄薄,中部起纵脊,近锋处束腰。出土时,剑通体光亮,刃锋锐利。

青铜铍(一号俑坑出土)

为长兵器。铍首长35.3厘米,身长23.9厘米,最宽3厘米。

铍体有自然分布的天然花纹,呈云头状。这些花纹既非铸成,又非刻划,花纹可视而不可触,和器表金相组织融为一体。这种隐现花纹形成的工艺方法也成为秦俑谜团之一。

青铜金钩(一号俑坑出土)

金钩是春秋时期流行于吴越地区的一种短兵器,称之为“吴钩”,是一种仪卫性的兵器。

青铜戟(戈、矛联合体一号俑坑出土)

属长兵器,为戈、矛的联合体。通长288厘米。戈、矛间距25厘米。

铜殳(三号俑坑出土)

铜弩机(一号俑坑出土)

出土青铜簇

精良的青铜兵器

秦代是我国第一个统一的封建制国家。秦王朝虽然努力发展钢铁兵器,但装备军队占主要地位的仍是青铜兵器。秦兵马俑1、2、3号坑内出土青铜兵器达4万余件。兵器数量之多,种类之齐全,工艺之精湛,保存之完整是前所未有的。从中所反映的秦军武器配备、兵器类别、制造工艺、管理制度等等,是古代兵器史研究难得的实物资料。

世界文化遗产评审申报项目自身价值

(1)代表一种独特的成就,一种创造性天才的杰作。

(2)对纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面产生重大影响。

(3)能为一种已经消失的文明或文化传统提供一种独特的见证。

(4)可作为一种类型建筑群或景观的杰作范例,展示出人类历史上的重要阶段。

(5)处在不可挽回的变化之下.容易损毁的地址。

(6)与现行传统思想、信仰或文化艺术作品有直接或实质关联,具有特殊普遍意义的实物。

二、史学价值:

秦始皇陵兵马俑为我们研究秦朝政治、经济、军事制度、文化艺术及科学技术等,提供了极为重要的实物资料。

一、艺术价值:

秦兵马俑的大型艺术群塑,反映出我国古代工匠高超的技艺。它用高度概括和细腻写实的艺术手法,……生动地再现了两千多年前秦军的磅礴气势,是我国雕塑艺术史上的一支奇葩。

●中文名称:秦始皇陵 ●批准时间:1987.12 ●遗产种类:文化遗产 ●遗产遴选标准:根据文化遗产遴选标准 (1)(3)(4)(5)被列入《世界遗产目录》。 ●世界遗产委员会评价: 秦始皇,这个第一个统一中国的皇帝,殁于公元前210年,葬于陵墓的中心。在他陵墓的周围环绕着那些著名的陶俑。结构复杂的秦始皇陵是仿照其生前的都城——咸阳的格局而设计建造的。那些略小于人形的陶俑形态各异,连同他们的战马、战车和武器,成为现实主义的完美杰作,同时也保留了极高的历史价值。

2005年史诗巨片《神话》是第一部特批以兵马俑坑实地为背景的影片。有人认为,商业性影视拍摄对兵马俑的破坏很大,因而反对在文物内进行此类商业活动。您怎么看待这一观点?请说明理由。

探究3:

保护第一,开发第二

秦陵兵马俑不仅是中国的国宝,而且是全世界的共同财富。保护这一遗产是当代人义不容辞的责任。保护第一,开发第二,充分保护和适度利用,这是对这一遗产保护的原则。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 全人类共同的宝贵财富世界文化遗产

- 1 世界文化遗产的由来

- 2 世界文化遗产的保护和可持续利用

- 第二单元 古代埃及的历史遗产

- 1 雄伟的金字塔群

- 2 阿布辛拜勒神庙的新生

- 第三单元 古代希腊、罗马的历史遗迹

- 1 雅典卫城和奥林匹亚遗址

- 2 古罗马城的建筑艺术成就

- 第四单元 欧洲文艺复兴时期的文化遗产

- 1 佛罗伦萨的文化遗产

- 2 罗马文艺复兴时期的文化遗产

- 第五单元 中国著名的历史遗迹

- 1 世界建筑的奇迹万里长城

- 2 秦始皇陵及深埋两千多年的兵马俑

- 3 世界屋脊上的布达拉宫

- 第六单元 明清的宫殿、皇家园林和陵墓

- 1 中国古代宫殿建筑的典范──北京故宫

- 2 瑰丽的夏宫──颐和园

- 3 突显皇权的明孝陵

- 4 宏伟壮观的明十三陵

- 第七单元 多姿多彩的中国古城和古村落

- 1 古色古香的平遥古城

- 2 清新典雅的皖南古村落

- 探究活动课 本居住地区人文自然文化

- 第八单元 人类非物质文化遗产──昆曲

- 1 古雅的昆曲

- 2 昆曲的拯救和保护

- 第九单元 具有警示意义的世界文化遗产

- 1 殖民罪恶的见证──戈雷岛

- 2 德国法西斯的杀人工厂──奥斯威辛集中营