6.1《水龙吟·登建康赏心亭》课件(22张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修四第二单元

文档属性

| 名称 | 6.1《水龙吟·登建康赏心亭》课件(22张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修四第二单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-21 06:48:39 | ||

图片预览

文档简介

一、学习目标:

1、诗意的解读

2、鉴赏寓情于景、借典抒情的表现手法

3、体悟词人报国无门、壮志难酬的悲苦之情。

二、教学重点:诗意的解读,鉴赏融情入景、借典抒情的表现手法

三、教学难点:诗意的解读,借典抒情的表现手法

四、教学时间:2课时

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

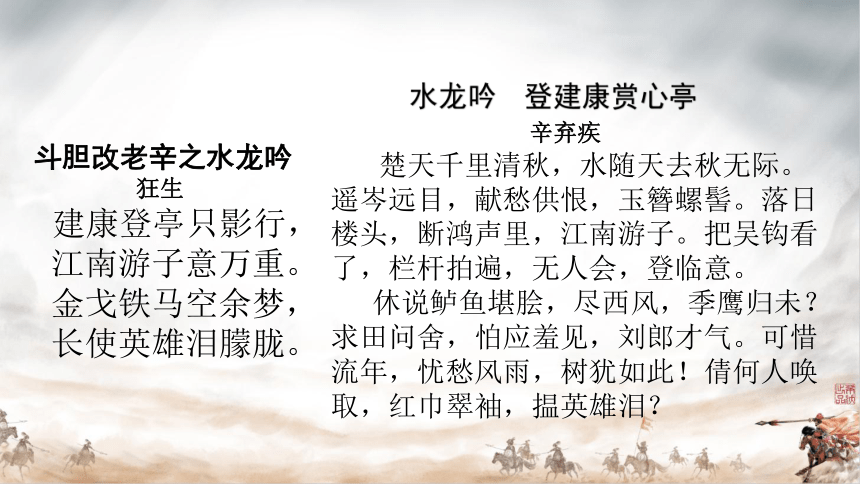

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

水龙吟 登建康赏心亭

辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

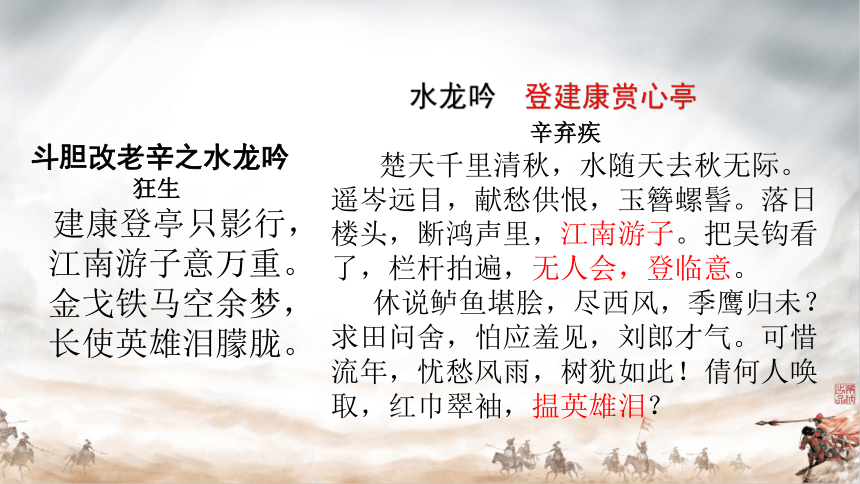

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

水龙吟 登建康赏心亭

辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

诗意解读(上阙)

(把词按谁在何时何地做何事或什么怎么样,在跳跃处加上连接的词语,倒装处还原顺序的方法,将上阙解读成意思连贯的一段话)

明确:清秋时节,我登上赏心亭,眼前,楚地的天空一望千里,江水向无际的天边流去。遥望远山,那如玉簪如螺髻的山岭,在诉说着无限的愁怨。抬头一看,落日斜照赏心亭,天空传来失群孤雁的叫声,我这江南游子呀,把宝刀看了又看,把栏杆拍遍了,又有谁能理解我登上赏心的心情呢?

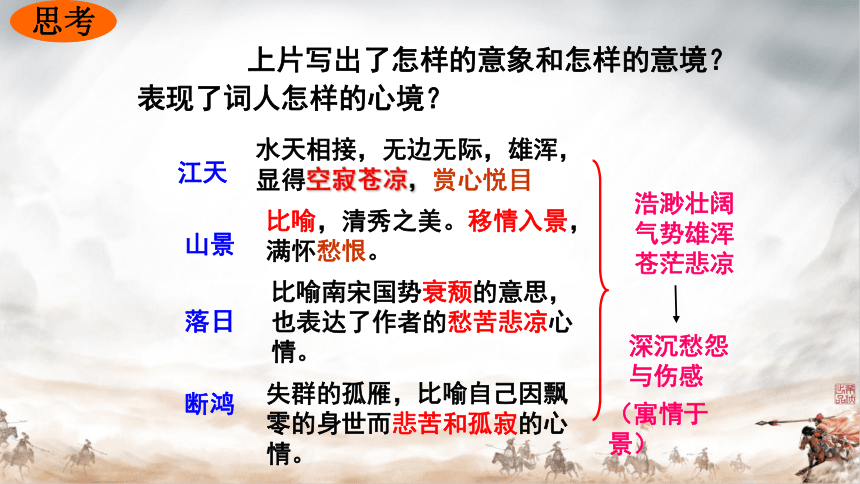

上片写出了怎样的意象和怎样的意境?表现了词人怎样的心境?

断鸿

水天相接,无边无际,雄浑,显得空寂苍凉,赏心悦目

比喻,清秀之美。移情入景,满怀愁恨。

失群的孤雁,比喻自己因飘零的身世而悲苦和孤寂的心情。

江天

山景

思考

落日

比喻南宋国势衰颓的意思,也表达了作者的愁苦悲凉心情。

浩渺壮阔气势雄浑苍茫悲凉

深沉愁怨与伤感

(寓情于景)

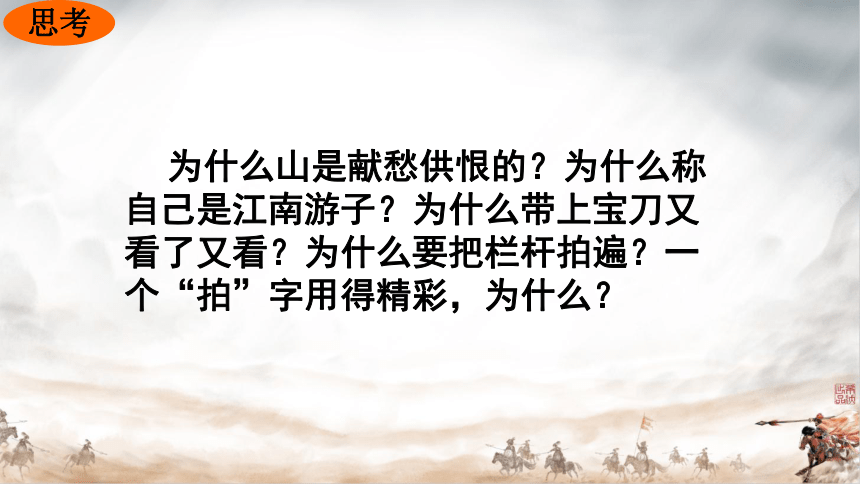

为什么山是献愁供恨的?为什么称自己是江南游子?为什么带上宝刀又看了又看?为什么要把栏杆拍遍?一个“拍”字用得精彩,为什么?

思考

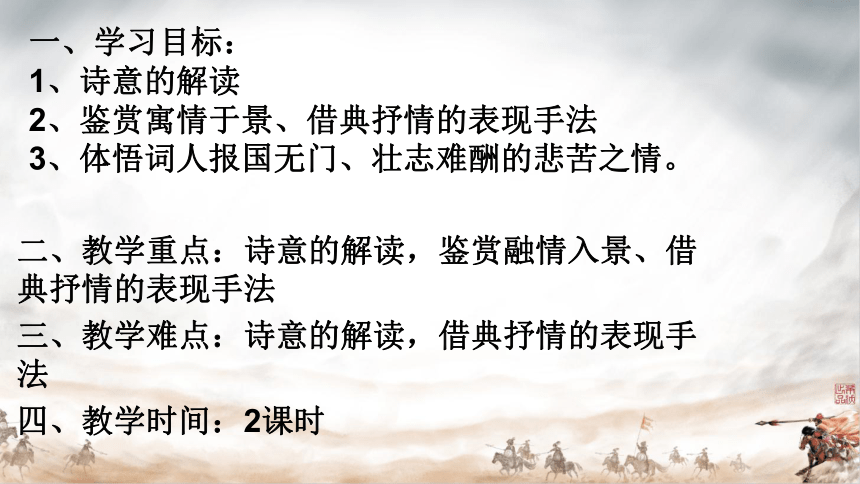

作者介绍

辛弃疾于绍兴十年(1140年)生于被金人占领的山东,这时距北宋的败忙已13年。他的祖父曾在金朝做官,但心怀宋室,要待时机成熟,起兵抗金复国。辛弃疾21岁时,金主完颜亮举兵南侵。他趁机聚集两千人的队伍,起义抗金。接着又率众投奔南宋王朝。南来后,他一再奏表进言,主张北伐抗敌。但朝廷只派他出任知府、转运使等地方官员及管理治安、财政的职务,并不给他率兵出征的机会。朝廷总是对他起而又黜,罢而又用,辛弃疾不论出仕或归隐,从不放弃自己伐金复国的理想和主张。但由于政敌的排挤、陷害,他始终未能实现自己的报国理想,直到67岁壮志未遂而死去。

写作背景

这首作于淳熙元年(1174年),辛弃疾在健康任江东安抚司参议官时,这时,他自江北率领人马来到南宋已有十多年,却一直没有受到朝廷的重用。那是因为他有几种特殊身份,使得朝廷对他不能信任,一,他是仕金官员的后代;二、他曾参加过农民起义军;三、他是个主战派。辛弃疾这三重身份,都触犯了当权者的忌讳。所以朝廷只给他一些地方官当当。决不肯让他带兵去抗金复国。在这种境遇下他深受压抑,内心充满了愤懑不平。当为了消愁解闷而登上赏心亭时,面对着大好河山,反而是无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨激昂的词作。

下阙写了什么?用这三个人的典故目的是什么?

(1)写了三个典故,一是张季鹰看到秋天来了,想起家乡的莼菜羹和鲈鱼脍的美味,便辞官回乡;二是许汜向刘备诉说自己去拜访陈登遭到冷遇,刘备批评他只知求田问舍,没有救世之意;三是桓温北伐,见到自己早年种下的柳树已粗过十围,感慨时光的流逝,年华虚度。

(2)目的:一是表明自己不想做不问世事,不关心国家前途命运的隐居者;二是表明自己希望朝廷重用自己,不是谋求私利,而是想为国效力;三是表达时光流逝,自己收复失地,统一祖国的壮志难酬和功业未成的悲痛之感。

诗意解读(下阙)

提炼主旨

主旨

这首词通过写词人登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地、统一祖国的雄心壮志和功业未成、壮志难酬的苦闷心情,表达对南宋统治者苟且偷安的不满和深沉的爱国之情。

助读卡片1

抒情方法:用典(指引用古籍中的故事,或词句)

借他人之酒杯,浇自己胸中之块垒。

在别人的故事里,流自己的眼泪。

特点:含蓄,典雅,言简意丰

助读卡片2

张翰 思乡归隐 休说 不能弃官归隐

人物 事件 态度 作者情感

许汜 求田问舍 羞见 不屑谋求私利

刘备 嘲讽许汜 才气 胸怀天下 追慕英雄

桓温 感叹流年 可惜 报国无门 慨叹年华

助读卡片3

什么是反差?反差是指不同事物或同一事物的不同方面对比的差异程度。高明的作者有意识地将颇具意蕴的反差融进作品中,让读者获得深刻的审美感受。

如:从境与人的反差看:至大与至小

起句境界阔大,气象雄伟,落日、断鸿与游子置于如此广阔背景之下,境至大,人越小,在这种反差中,凸显了人的渺小、孤独、无奈的内心感受。

试着从以下角度找找,结合诗句进行分析,分组完成任务,然后交流。

从景与情的反差看:

从词人的个性前后的反差看:

从词人的理想与现实的反差看:

……

读来读去,我们结识的又何尝不是一个极具反差的人呢?

出生在被金国占领的土地上,却长了一颗结实的宋朝心;

出身武人,一生却只能在文臣的岗位起起落落,最后却以“一代词宗”的身份传世;

时刻准备上抗金前线,却无一次机会,当最后的机会到来,却已病重卧床,抱撼离世;

为人刚直,诗歌却多含蓄蕴藉之风;

……

但我们会读到,极具反差的前后,永恒的东西是什么?

朗读展示台

“水龙吟” xx中学子

古樟秀竹花香,湖光云影鱼正欢。匡庐雄顾,莘莘峥嵘,指点江山。致诚楼头,鸣凤声里,铸剑正酣。濂溪漫弦歌,沙场点兵,何曾有?稼轩伤。

休说两手无用,门掩草,相忘却难。忠肝义胆,想来也怕,万里蛮烟。孰谓公死?凛凛犹生,乾坤已换。寄无我诸生,鸟飞鱼跃,盛世华章。

注:1.辛弃疾被弃用时曾在《水调歌头》写道:“笑吾庐,门掩草,径封苔。未应两手无用,要把蟹螯杯!”,以此表达自嘲和无奈之意。2.辛弃疾给好友朱熹的祭文中有“所不朽者,垂万世名。孰谓公死?凛凛犹生”,在本词中借以表达对辛弃疾的纪念。3.无我:此处运用习总书记“我将无我,不负人民”的说法激励学子。

课外作业布置

1.课外阅读邓广铭的《辛弃疾传》和叶嘉莹《古诗词课》,很好看的。

2.课后尝试将辛弃疾的《水龙吟 登建康赏心亭》词改成一首属于你的版本的古诗词,很好玩的。

1、诗意的解读

2、鉴赏寓情于景、借典抒情的表现手法

3、体悟词人报国无门、壮志难酬的悲苦之情。

二、教学重点:诗意的解读,鉴赏融情入景、借典抒情的表现手法

三、教学难点:诗意的解读,借典抒情的表现手法

四、教学时间:2课时

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

水龙吟 登建康赏心亭

辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

斗胆改老辛之水龙吟

狂生

建康登亭只影行,

江南游子意万重。

金戈铁马空余梦,

长使英雄泪朦胧。

水龙吟 登建康赏心亭

辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

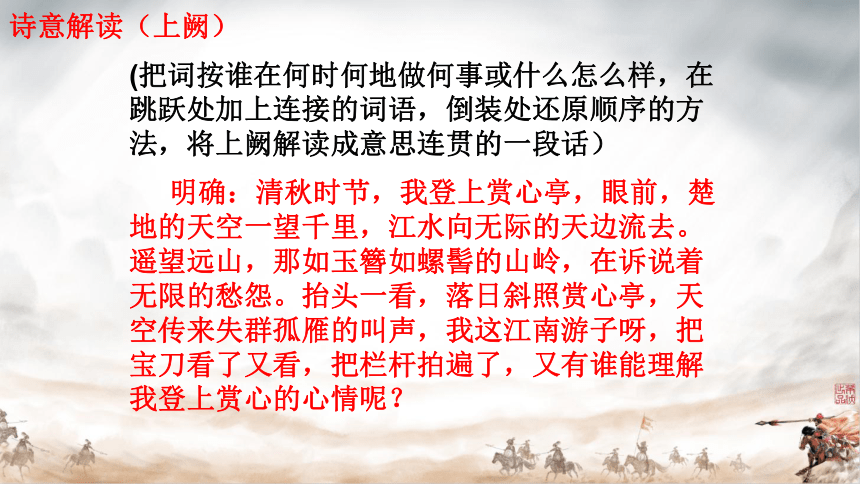

诗意解读(上阙)

(把词按谁在何时何地做何事或什么怎么样,在跳跃处加上连接的词语,倒装处还原顺序的方法,将上阙解读成意思连贯的一段话)

明确:清秋时节,我登上赏心亭,眼前,楚地的天空一望千里,江水向无际的天边流去。遥望远山,那如玉簪如螺髻的山岭,在诉说着无限的愁怨。抬头一看,落日斜照赏心亭,天空传来失群孤雁的叫声,我这江南游子呀,把宝刀看了又看,把栏杆拍遍了,又有谁能理解我登上赏心的心情呢?

上片写出了怎样的意象和怎样的意境?表现了词人怎样的心境?

断鸿

水天相接,无边无际,雄浑,显得空寂苍凉,赏心悦目

比喻,清秀之美。移情入景,满怀愁恨。

失群的孤雁,比喻自己因飘零的身世而悲苦和孤寂的心情。

江天

山景

思考

落日

比喻南宋国势衰颓的意思,也表达了作者的愁苦悲凉心情。

浩渺壮阔气势雄浑苍茫悲凉

深沉愁怨与伤感

(寓情于景)

为什么山是献愁供恨的?为什么称自己是江南游子?为什么带上宝刀又看了又看?为什么要把栏杆拍遍?一个“拍”字用得精彩,为什么?

思考

作者介绍

辛弃疾于绍兴十年(1140年)生于被金人占领的山东,这时距北宋的败忙已13年。他的祖父曾在金朝做官,但心怀宋室,要待时机成熟,起兵抗金复国。辛弃疾21岁时,金主完颜亮举兵南侵。他趁机聚集两千人的队伍,起义抗金。接着又率众投奔南宋王朝。南来后,他一再奏表进言,主张北伐抗敌。但朝廷只派他出任知府、转运使等地方官员及管理治安、财政的职务,并不给他率兵出征的机会。朝廷总是对他起而又黜,罢而又用,辛弃疾不论出仕或归隐,从不放弃自己伐金复国的理想和主张。但由于政敌的排挤、陷害,他始终未能实现自己的报国理想,直到67岁壮志未遂而死去。

写作背景

这首作于淳熙元年(1174年),辛弃疾在健康任江东安抚司参议官时,这时,他自江北率领人马来到南宋已有十多年,却一直没有受到朝廷的重用。那是因为他有几种特殊身份,使得朝廷对他不能信任,一,他是仕金官员的后代;二、他曾参加过农民起义军;三、他是个主战派。辛弃疾这三重身份,都触犯了当权者的忌讳。所以朝廷只给他一些地方官当当。决不肯让他带兵去抗金复国。在这种境遇下他深受压抑,内心充满了愤懑不平。当为了消愁解闷而登上赏心亭时,面对着大好河山,反而是无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨激昂的词作。

下阙写了什么?用这三个人的典故目的是什么?

(1)写了三个典故,一是张季鹰看到秋天来了,想起家乡的莼菜羹和鲈鱼脍的美味,便辞官回乡;二是许汜向刘备诉说自己去拜访陈登遭到冷遇,刘备批评他只知求田问舍,没有救世之意;三是桓温北伐,见到自己早年种下的柳树已粗过十围,感慨时光的流逝,年华虚度。

(2)目的:一是表明自己不想做不问世事,不关心国家前途命运的隐居者;二是表明自己希望朝廷重用自己,不是谋求私利,而是想为国效力;三是表达时光流逝,自己收复失地,统一祖国的壮志难酬和功业未成的悲痛之感。

诗意解读(下阙)

提炼主旨

主旨

这首词通过写词人登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地、统一祖国的雄心壮志和功业未成、壮志难酬的苦闷心情,表达对南宋统治者苟且偷安的不满和深沉的爱国之情。

助读卡片1

抒情方法:用典(指引用古籍中的故事,或词句)

借他人之酒杯,浇自己胸中之块垒。

在别人的故事里,流自己的眼泪。

特点:含蓄,典雅,言简意丰

助读卡片2

张翰 思乡归隐 休说 不能弃官归隐

人物 事件 态度 作者情感

许汜 求田问舍 羞见 不屑谋求私利

刘备 嘲讽许汜 才气 胸怀天下 追慕英雄

桓温 感叹流年 可惜 报国无门 慨叹年华

助读卡片3

什么是反差?反差是指不同事物或同一事物的不同方面对比的差异程度。高明的作者有意识地将颇具意蕴的反差融进作品中,让读者获得深刻的审美感受。

如:从境与人的反差看:至大与至小

起句境界阔大,气象雄伟,落日、断鸿与游子置于如此广阔背景之下,境至大,人越小,在这种反差中,凸显了人的渺小、孤独、无奈的内心感受。

试着从以下角度找找,结合诗句进行分析,分组完成任务,然后交流。

从景与情的反差看:

从词人的个性前后的反差看:

从词人的理想与现实的反差看:

……

读来读去,我们结识的又何尝不是一个极具反差的人呢?

出生在被金国占领的土地上,却长了一颗结实的宋朝心;

出身武人,一生却只能在文臣的岗位起起落落,最后却以“一代词宗”的身份传世;

时刻准备上抗金前线,却无一次机会,当最后的机会到来,却已病重卧床,抱撼离世;

为人刚直,诗歌却多含蓄蕴藉之风;

……

但我们会读到,极具反差的前后,永恒的东西是什么?

朗读展示台

“水龙吟” xx中学子

古樟秀竹花香,湖光云影鱼正欢。匡庐雄顾,莘莘峥嵘,指点江山。致诚楼头,鸣凤声里,铸剑正酣。濂溪漫弦歌,沙场点兵,何曾有?稼轩伤。

休说两手无用,门掩草,相忘却难。忠肝义胆,想来也怕,万里蛮烟。孰谓公死?凛凛犹生,乾坤已换。寄无我诸生,鸟飞鱼跃,盛世华章。

注:1.辛弃疾被弃用时曾在《水调歌头》写道:“笑吾庐,门掩草,径封苔。未应两手无用,要把蟹螯杯!”,以此表达自嘲和无奈之意。2.辛弃疾给好友朱熹的祭文中有“所不朽者,垂万世名。孰谓公死?凛凛犹生”,在本词中借以表达对辛弃疾的纪念。3.无我:此处运用习总书记“我将无我,不负人民”的说法激励学子。

课外作业布置

1.课外阅读邓广铭的《辛弃疾传》和叶嘉莹《古诗词课》,很好看的。

2.课后尝试将辛弃疾的《水龙吟 登建康赏心亭》词改成一首属于你的版本的古诗词,很好玩的。