2020-2021学年人教版物理八年级11.1《功》说课课件(共12张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版物理八年级11.1《功》说课课件(共12张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 289.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共12张PPT)

《功》说课

新课标人教版八年级物理下册第十一章《功和机械能》第一节

说课提纲

教材分析

教学反思

过程分析

教学评价分析

教学法分析

学情分析

一、教材分析

第十一章

功和机械能

第一节

功

第二节

功率

第三节

动能和势能

机械能及其转化

本章通过功、功率以及动能势能机械能的教学,让学生认识了功和能。由于只要求初中学生初步认识能量的概念,所以教科书并未追求能量概念的严密性,而是在功的知识的基础上,直接从功和能的关系引入能量的概念——物体能够对外做功,我们就说这个物体具有能量。

这一节是本章的重点和关键,对功的研究为以后学习功率、机械效率、能量的知识奠定了基础。通过学习本节教材的知识,提高了学生利用知识解决实际问题的能力。因此这一节课无论在知识学习上还是培养学生的能力上都有着十分重要的作用。

功是物理学中最基本、最重要的概念、又是与能密切联系的一个物理量,它虽然是在力学中引入的,但却贯穿在整个物理学中。?

1、教材的地位及作用

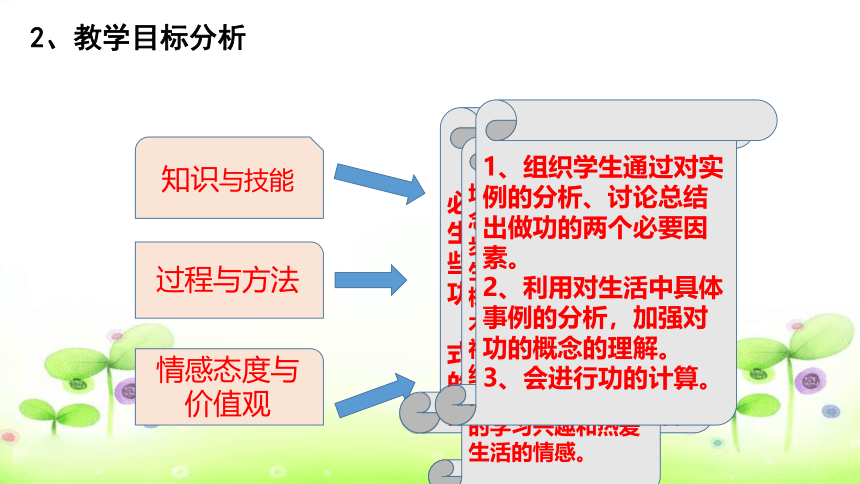

知识与技能

过程与方法

情感态度与价值观

(1)理解做功的两个必要因素。能从生产、生活的实例中,判断哪些力做功,哪些力不做功。

(2)理解功的计算公式W=FS中各符号代表的物理意义、单位,并能用来进行简单计算。

培养学生对抽象概念的学习方法,初步了解科学概念跟生活术语的区别。树立学生将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识;结合教材和联系生活实际,培养学生的学习兴趣和热爱生活的情感。

1、组织学生通过对实例的分析、讨论总结出做功的两个必要因素。

2、利用对生活中具体事例的分析,加强对功的概念的理解。

3、会进行功的计算。

2、教学目标分析

重点:

?功的概念的建立和功的计算。

难点:

功的概念的建立和功的计算;判断一个力是否做了功。

本节内容由“力学中的功”和“功的计算”两部分构成。其中,“力学中的功”通过研究工作是否有成效使学生认识到做功包含的两个必要因素,为功的计算打好基础。“功的计算”明确了功的计算方法,从定量的角度研究功。

学生常常把生活中的“做工”与物理学中的“做功”相混淆,分不清有没有做功,是哪个力在做功

3、重难点分析

二、学情分析

本节之前学生还没有学习关于能的知识;但学生已有一定的力学基础知识,可以引导学生充分利用已有的认知水平来构建“功”的概念。在学习过程中仍需一些直观认识作为依托,因此,在教学中可以借助实验和实例分析加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

三、教法学法分析

1、引导启发:创设问题情境,以问题的形式启发学生发现、解决问题,在学生思维受阻时给予适当引导。

2、激趣教学:让学生“乐”学,通过图片欣赏、现场游戏等激发学生的学习兴趣,拉近教学内容与生活的距离,提高了学习的效率。

(一)教法

(二)学法

1、自主探究:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”亲身体验、观察、猜想、分析、概括等活动,使学生亲历了知识形成的全过程,变被动为主动,体现学生的主体地位。

2、合作学习:分工合作,充分交流,在活动中获得成功,体验成功的快乐。

四、教学评价分析

立足过程,促进发展

一、引入新课

二、功的概念的建立

三、做功两个必要因素的教学

三、功的计算及单位

四、课堂小结

五、课堂检测

从生活中功的含义引入,力学中功的含义取成效。

亲身体验,化抽象概念为直观认识。

大量生活实例及亲身经历,加深对功的概念的理解,并能准确判断力是否做功。

学生自学;教师引导理解功的计算公式的物理意义;例题教学。

互相交流,总结收获,进行反思,提出疑惑。

全面涉及,突出重难点。

五、教学过程分析

六、板书设计分析

一、功

W---功---焦耳(J)

1.作用在物体上的力

F---力---牛顿(N)

2.物体在这个力的方向上移动的距离

S---距离—米(m)

二、功的计算

功=力×力的方向上移动的距离

W=F×S

设计意图:简明扼要呈现本节课重点内容,便于学生在课堂内随时拿来运用,从而达到突出重点,系统掌握本节课知识的目的。

诚请指导

谢谢

《功》说课

新课标人教版八年级物理下册第十一章《功和机械能》第一节

说课提纲

教材分析

教学反思

过程分析

教学评价分析

教学法分析

学情分析

一、教材分析

第十一章

功和机械能

第一节

功

第二节

功率

第三节

动能和势能

机械能及其转化

本章通过功、功率以及动能势能机械能的教学,让学生认识了功和能。由于只要求初中学生初步认识能量的概念,所以教科书并未追求能量概念的严密性,而是在功的知识的基础上,直接从功和能的关系引入能量的概念——物体能够对外做功,我们就说这个物体具有能量。

这一节是本章的重点和关键,对功的研究为以后学习功率、机械效率、能量的知识奠定了基础。通过学习本节教材的知识,提高了学生利用知识解决实际问题的能力。因此这一节课无论在知识学习上还是培养学生的能力上都有着十分重要的作用。

功是物理学中最基本、最重要的概念、又是与能密切联系的一个物理量,它虽然是在力学中引入的,但却贯穿在整个物理学中。?

1、教材的地位及作用

知识与技能

过程与方法

情感态度与价值观

(1)理解做功的两个必要因素。能从生产、生活的实例中,判断哪些力做功,哪些力不做功。

(2)理解功的计算公式W=FS中各符号代表的物理意义、单位,并能用来进行简单计算。

培养学生对抽象概念的学习方法,初步了解科学概念跟生活术语的区别。树立学生将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识;结合教材和联系生活实际,培养学生的学习兴趣和热爱生活的情感。

1、组织学生通过对实例的分析、讨论总结出做功的两个必要因素。

2、利用对生活中具体事例的分析,加强对功的概念的理解。

3、会进行功的计算。

2、教学目标分析

重点:

?功的概念的建立和功的计算。

难点:

功的概念的建立和功的计算;判断一个力是否做了功。

本节内容由“力学中的功”和“功的计算”两部分构成。其中,“力学中的功”通过研究工作是否有成效使学生认识到做功包含的两个必要因素,为功的计算打好基础。“功的计算”明确了功的计算方法,从定量的角度研究功。

学生常常把生活中的“做工”与物理学中的“做功”相混淆,分不清有没有做功,是哪个力在做功

3、重难点分析

二、学情分析

本节之前学生还没有学习关于能的知识;但学生已有一定的力学基础知识,可以引导学生充分利用已有的认知水平来构建“功”的概念。在学习过程中仍需一些直观认识作为依托,因此,在教学中可以借助实验和实例分析加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

三、教法学法分析

1、引导启发:创设问题情境,以问题的形式启发学生发现、解决问题,在学生思维受阻时给予适当引导。

2、激趣教学:让学生“乐”学,通过图片欣赏、现场游戏等激发学生的学习兴趣,拉近教学内容与生活的距离,提高了学习的效率。

(一)教法

(二)学法

1、自主探究:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”亲身体验、观察、猜想、分析、概括等活动,使学生亲历了知识形成的全过程,变被动为主动,体现学生的主体地位。

2、合作学习:分工合作,充分交流,在活动中获得成功,体验成功的快乐。

四、教学评价分析

立足过程,促进发展

一、引入新课

二、功的概念的建立

三、做功两个必要因素的教学

三、功的计算及单位

四、课堂小结

五、课堂检测

从生活中功的含义引入,力学中功的含义取成效。

亲身体验,化抽象概念为直观认识。

大量生活实例及亲身经历,加深对功的概念的理解,并能准确判断力是否做功。

学生自学;教师引导理解功的计算公式的物理意义;例题教学。

互相交流,总结收获,进行反思,提出疑惑。

全面涉及,突出重难点。

五、教学过程分析

六、板书设计分析

一、功

W---功---焦耳(J)

1.作用在物体上的力

F---力---牛顿(N)

2.物体在这个力的方向上移动的距离

S---距离—米(m)

二、功的计算

功=力×力的方向上移动的距离

W=F×S

设计意图:简明扼要呈现本节课重点内容,便于学生在课堂内随时拿来运用,从而达到突出重点,系统掌握本节课知识的目的。

诚请指导

谢谢