4.1《论语十二章》(君子食无求饱)课件67张 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 4.1《论语十二章》(君子食无求饱)课件67张 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-21 13:58:36 | ||

图片预览

文档简介

孔子其人

孔子,

是一个志在报国又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

孔子,名 ?,字 , 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。开___讲学的风气,传说有弟子___人,身通六艺者____人。孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

丘

仲尼

儒

仁

礼治

入仕

私人

三千

七十二

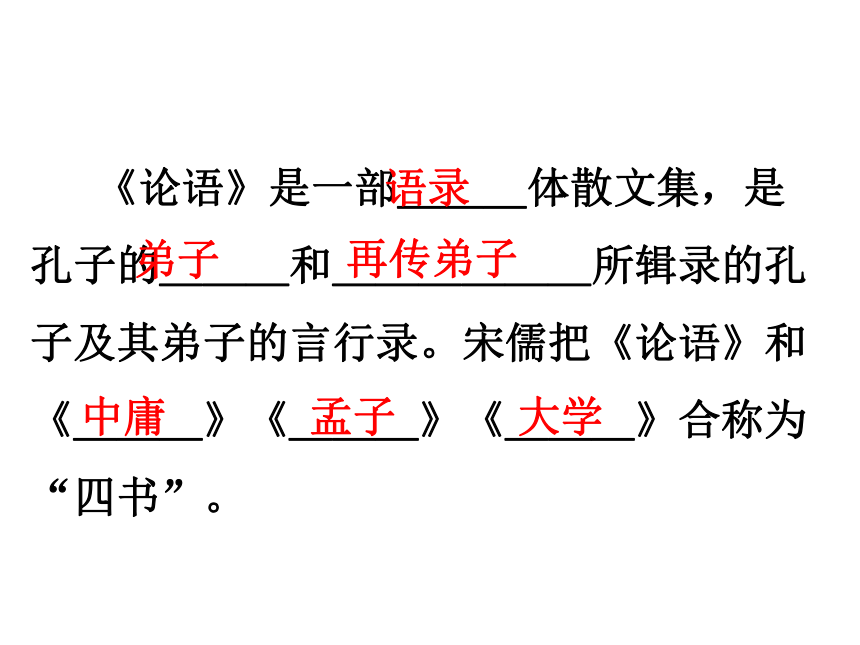

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

弟子

再传弟子

大学

中庸

孟子

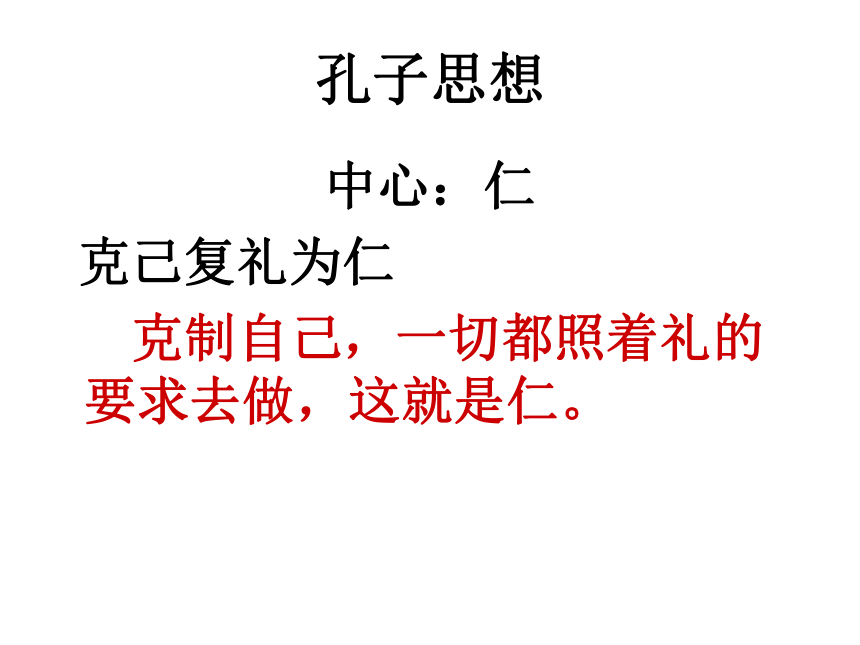

孔子思想

中心:仁

克己复礼为仁

克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。

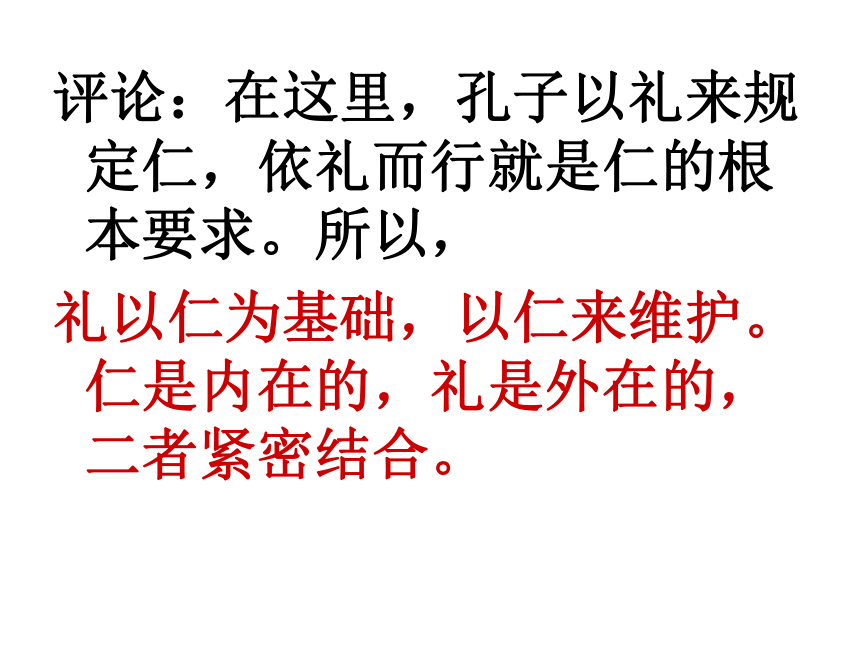

评论:在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

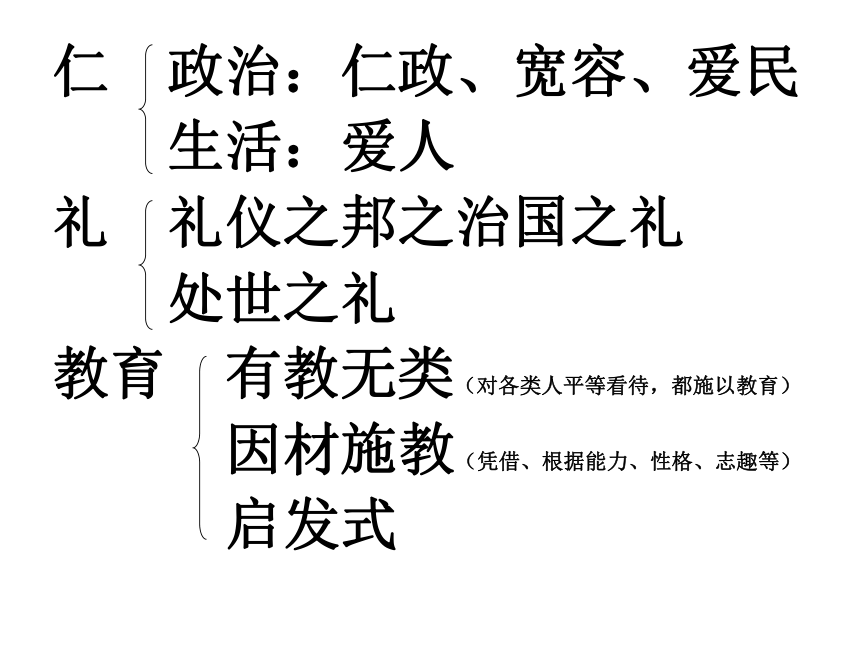

仁 政治:仁政、宽容、爱民

生活:爱人

礼 礼仪之邦之治国之礼

处世之礼

教育 有教无类(对各类人平等看待,都施以教育)

因材施教(凭借、根据能力、性格、志趣等)

启发式

温故——

《论语》十二章

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

“广泛地学习,并且有坚定的志向,恳切地提问,多考虑当前的事,仁德就在其中啊。”

知新——

《论语》十二章

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,

连用两个“无”字?

敏于事而慎于言,

就有道而正焉。可谓好学也已。”

动词,接近,靠近

强调君子要抵制物欲

状语后置,“于事敏而于言慎”

《学而》

孔子说:“君子饮食不求饱足,居住不求舒适,做事情勤勉,说话谨慎,到有道的人那里去匡正自己,可以说(他)是好学的了。

君子:

1.古代统治者和一般贵族男子的通称。

2.有道德的人。

3.妻称夫或青年女子称恋人。

这一则主要讲的是什么?

好学的态度、表现与要求。

对物质的追求——对精神的追求

饮食起居尚俭

多做少说

见贤思齐,随时修正

【名家解读】孔子的学说还有一个值得我们注意的地方:人格的重视。孔子不但希望每一个人能够生存,还希望他能够好好地生活。因为人之所以异于禽兽在于人有道德的或精神的生活,而禽兽只有生物的或物质的生存。要发展人性,政治家不但要使人民丰衣足食,还要培养他们的人格,使他们都能修身立德。《大学》所说“自天子以至庶人,一是皆以修身为本”,是孔子一个基本的主张。萧公权《孔子政治学说的现代意义》

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

表假设,如果。

固定句式,“把……怎么样”

两个假设句连用有何效果?反问句式效果?

突出没有“仁”会产生的不利结果。

反问句式则强化此表达效果。

《八佾yì》

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼呢?做人如果没有仁德,怎么对待乐呢?”

仁、礼、乐三者是何关系?

礼与乐——制度文明

仁——内心的道德规范,人文的基础

所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐——外在表现。

仁——礼乐的核心

仁是孔子学说的中心

礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

《里仁》

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

孔子这句话说明了“闻道”易还是“闻道”难?闻道为何如此重要呢?

真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

《里仁》

通晓,明白。

君子明白道义,小人只知道利益。

本章从什么角度来区别君子与小人?君子也逐利吗?

从义利的角度来区别君子与小人。小人追求个人利益,而君子亦会追求个人利益,但会先考虑所得是否合于义,以义为原则来规范自己的行为。

孟子说,鸡叫就起来,孜孜不倦行善的,是舜一类人;鸡叫就起来,孜孜不倦求利的,是跖一类人。要知道舜和跖的区别,没有别的,就在利和善之间。

第五章

子曰:“见贤思齐焉,

形容词作名词,有德行的人;有才能的人

见不贤而内自省也。”《里仁》

方位名词作状语,在心里。

孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

本章强调了一种怎样的道德修养方法?

自省

这种方法有什么好处?又如何做到?

①去除心中的杂念,理性地看待自己,

②快速地改掉自己的缺点,战胜自己

③完善自己的人格和学问,完善自己的道德境界。

?

?

自省的方法很多,比如慎独和三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。

本章提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来。

?

?

见贤思齐——进德修身的人生榜样。正面形象作指引。

见不贤内自省——反面典型。反面教材作镜鉴

希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

?

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,

十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”《雍也》

这样之后。

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这样之后才能成为君子。”

文与质是什么关系?孔子为何主张文质彬彬?

文与质——合理互补

对立统一

相辅相成

质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。

【名家解读】 “文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。

相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

——余英时《儒家“君子”的理想》

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 《泰伯》

曾子说:“士人不可以不志向远大,意志坚强。因为他责任重大而路途遥远。把实现仁德作为自己的责任,不也很重大吗?直到死才停止,不也是很遥远吗?”

?

在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。

你从此章中感受到曾子怎样的思想感情?

曾子(名参,字子舆,被后世尊为“宗圣”)的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。

尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。” 《子罕》

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,(这时)停下来,是我自己要停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,(有志于)前进,这是自己要前进的。”

本章采用了什么论证方法?说明了什么道理?

你觉得可以适用于什么方面?

①孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,个人的主观努力决定自己的一生。

②?做学问,为人处世,提高个人修养等。

?贵在坚持

著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受了无尽的讽刺挖苦,同时还要忍受身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

愚公为了打开通道,率领家人进行移山。愚公坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,感动神明,成功移走了两座大山。

?

“骐骥一跃,不能十步;

驽马十驾,功在不舍。”

“善始者实繁,克终者盖寡。”

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” 《子罕》

孔子说:“有智慧的人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,有勇气的人不会畏惧。

不惑,不忧,不惧的原因?

智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。

仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不会忧虑。

有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不会畏惧。

第十章

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。

动词,归复

一日克己复礼,天下归仁焉。

一旦

为仁由己,而由人乎哉?”

实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊曰:“请问其目?”

修行仁德 细则

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

不合乎礼的事不看 不听 不说 不做

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

名词作动词,实践,从事

根据本章内容,思考在生活中如何推行仁?

①按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

②在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去。

③虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,我们可以从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” 《卫灵公》

恕:原谅,宽容;以自己的心推想别人的心。

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

唐太宗就是一个奉行“己所不欲,勿施于人”的明君。贞观初年太宗便明确说出自己的君道观念:“朕经常思谋,个人祸患,常非身外之物所致,而是因为人的欲望害了自己。倘若贪于佳肴美味,沉醉歌舞美女,被欲望所带动,国家便会因此废败,百姓也会大受侵扰。”

贞观二年夏天,太宗住在低矮潮湿的皇宫里,大臣都劝告他改建。太宗摇头说:“朕富有四海,处理事情都应设身处地。扩建宫殿屋宇,游览观赏池台,老百姓都不会希望的。己所不欲,勿施于人。劳苦疲惫之事,怎能强加给百姓呢?”

唐太宗如此严格要求自己,各级官吏因此上行下效、劝谨奉公,王公贵族乃至大姓富豪也不敢胡作非为、盘剥细民,人人衣着朴素,民风俭朴。如此数年后,人民不再遇到盗贼,牢房常空空荡荡。从长安到镇南,自山东到东海,都不必担心路上饥荒。史书记载,贞观之社会繁荣稳定到这样的程度,是历史上前所未有的。

相反,背弃忠恕之道,一味专营,最后搬起石头砸自己的脚的例子也不在少数,唐代酷吏周兴就是自作自受最好注脚。

武则天登上宝座后,担心许多大臣反对自己,她为稳固帝位,下令开全国告密之风气。于是,来自全国各地的告密资料如雪片般飞来,这些资料总要有人审查,这样就出现许多残酷的官吏。他们个个残忍,往往不分青红皂白,严刑逼供。犯人招架不住,便胡乱招一些假口供,害死不少人。这些官吏之中,最残酷的就是周兴和来俊臣两个。

他们手下养有几百个流氓,专门告密。只要他们认为谁有谋反嫌疑,就派人同时在几个地方告密,并且捏造证据。有个正直的大臣对武则天说,现在下面告发的谋反案件大多是冤假错案,还有人阴谋离间陛下和大臣的关系,不可以不慎重。但是,武则天听不进这种劝告,告密风气越来越盛。就连武则天的亲信,也有被人告发谋反而被杀掉的。

有一天,武则天接到告密信,说周兴跟已经处死的某案犯同谋。武则天大吃一惊,立刻下密旨给来俊臣,让他负责这个案件。

密旨送达的时候,来俊臣正跟周兴在一起,边吃酒,边议论案件。看完密旨后,来俊臣有些头疼,他知道周兴的为人,是不会轻易招供的。于是,来俊臣不动声色地把密旨放起来,仍然笑着对周兴说:“最近抓住一批犯人,大多不肯老实交代,您看怎么办呢?”周兴拈着胡须,奸笑着说:“这还不容易,我最近就想出一个新办法,拿一个大瓮放在炭火上。谁不肯招认,就把他放在大瓮里烤,还怕他不招?”…… 此时的周兴方知中计,悔之晚矣,只好乖乖招供。据其口供,理应死罪,

可是武则天想,周兴毕竟为她出过不少力,再说他是不是真的谋反,令人怀疑,所以就赦免周兴的死罪,把他革职流放到岭南去。但是周兴作恶多端,在流放路上就被人暗杀了。

因为武则天的信任,来俊臣胃口愈来愈大,想独掌朝廷大权。他嫌武则天的侄子武三思和女儿太平公主实力大,索性告到他们的头上。可是这次他没能得逞,反对他的人愈来愈多,武则天只好下令将其处死。就这样,两个蓄意害人的人,终究以害自己的结果而告终。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫诗!

表反问的句式,“为什么不……呢”

诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨:

迩之事父,远之事君.多识于鸟兽草木之名。” 《阳货》

近可以用来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以认识许多鸟兽草木的名称。”

请对学《诗》的意义做具体的阐释。

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,孔子重视《诗经》的教化作用。

诗可以兴。兴,就是通过一种形象的比喻,让人们产生联想,从而理解抽象的事物或道理,这是人们认识事物的一种重要方法。这种方法往往可以使复杂变得简单,使抽象变得具体,更容易理解。《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。

诗可以观。观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

诗可以群。群是使人们聚积起来,也就是说《诗经》具有团结民众的作用。“人心齐,泰山移”,“众人拾柴火焰高”,这些语句无不说明团结的力量是巨大的。《诗经》有形成并增强向心力的作用。《诗经》中有不少篇章,是号召人们团结一致抵御外敌的,即便在今天看来,仍然有一定的号召力。例如,《无衣》篇:“岂曰无衣?与子同袍。王地兴师,修我戈矛。与子同仇!”这种团结一心、同仇敌忾的精神与气势,读来让人热血沸腾。

诗可以怨。怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……

“事父、事君”是从人之大伦上说的。一个人生活在这个社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子曾经说过的“君君,臣臣,父父,子子,”各在其位,各行其是,才能确保整个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

天不生仲尼

万古如长夜

孔子,

是一个志在报国又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

孔子,名 ?,字 , 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。开___讲学的风气,传说有弟子___人,身通六艺者____人。孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

丘

仲尼

儒

仁

礼治

入仕

私人

三千

七十二

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

弟子

再传弟子

大学

中庸

孟子

孔子思想

中心:仁

克己复礼为仁

克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。

评论:在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

仁 政治:仁政、宽容、爱民

生活:爱人

礼 礼仪之邦之治国之礼

处世之礼

教育 有教无类(对各类人平等看待,都施以教育)

因材施教(凭借、根据能力、性格、志趣等)

启发式

温故——

《论语》十二章

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

“广泛地学习,并且有坚定的志向,恳切地提问,多考虑当前的事,仁德就在其中啊。”

知新——

《论语》十二章

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,

连用两个“无”字?

敏于事而慎于言,

就有道而正焉。可谓好学也已。”

动词,接近,靠近

强调君子要抵制物欲

状语后置,“于事敏而于言慎”

《学而》

孔子说:“君子饮食不求饱足,居住不求舒适,做事情勤勉,说话谨慎,到有道的人那里去匡正自己,可以说(他)是好学的了。

君子:

1.古代统治者和一般贵族男子的通称。

2.有道德的人。

3.妻称夫或青年女子称恋人。

这一则主要讲的是什么?

好学的态度、表现与要求。

对物质的追求——对精神的追求

饮食起居尚俭

多做少说

见贤思齐,随时修正

【名家解读】孔子的学说还有一个值得我们注意的地方:人格的重视。孔子不但希望每一个人能够生存,还希望他能够好好地生活。因为人之所以异于禽兽在于人有道德的或精神的生活,而禽兽只有生物的或物质的生存。要发展人性,政治家不但要使人民丰衣足食,还要培养他们的人格,使他们都能修身立德。《大学》所说“自天子以至庶人,一是皆以修身为本”,是孔子一个基本的主张。萧公权《孔子政治学说的现代意义》

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

表假设,如果。

固定句式,“把……怎么样”

两个假设句连用有何效果?反问句式效果?

突出没有“仁”会产生的不利结果。

反问句式则强化此表达效果。

《八佾yì》

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼呢?做人如果没有仁德,怎么对待乐呢?”

仁、礼、乐三者是何关系?

礼与乐——制度文明

仁——内心的道德规范,人文的基础

所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐——外在表现。

仁——礼乐的核心

仁是孔子学说的中心

礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

《里仁》

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

孔子这句话说明了“闻道”易还是“闻道”难?闻道为何如此重要呢?

真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

《里仁》

通晓,明白。

君子明白道义,小人只知道利益。

本章从什么角度来区别君子与小人?君子也逐利吗?

从义利的角度来区别君子与小人。小人追求个人利益,而君子亦会追求个人利益,但会先考虑所得是否合于义,以义为原则来规范自己的行为。

孟子说,鸡叫就起来,孜孜不倦行善的,是舜一类人;鸡叫就起来,孜孜不倦求利的,是跖一类人。要知道舜和跖的区别,没有别的,就在利和善之间。

第五章

子曰:“见贤思齐焉,

形容词作名词,有德行的人;有才能的人

见不贤而内自省也。”《里仁》

方位名词作状语,在心里。

孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

本章强调了一种怎样的道德修养方法?

自省

这种方法有什么好处?又如何做到?

①去除心中的杂念,理性地看待自己,

②快速地改掉自己的缺点,战胜自己

③完善自己的人格和学问,完善自己的道德境界。

?

?

自省的方法很多,比如慎独和三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。

本章提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来。

?

?

见贤思齐——进德修身的人生榜样。正面形象作指引。

见不贤内自省——反面典型。反面教材作镜鉴

希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

?

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,

十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”《雍也》

这样之后。

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这样之后才能成为君子。”

文与质是什么关系?孔子为何主张文质彬彬?

文与质——合理互补

对立统一

相辅相成

质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。

【名家解读】 “文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。

相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

——余英时《儒家“君子”的理想》

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 《泰伯》

曾子说:“士人不可以不志向远大,意志坚强。因为他责任重大而路途遥远。把实现仁德作为自己的责任,不也很重大吗?直到死才停止,不也是很遥远吗?”

?

在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。

你从此章中感受到曾子怎样的思想感情?

曾子(名参,字子舆,被后世尊为“宗圣”)的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。

尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。” 《子罕》

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,(这时)停下来,是我自己要停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,(有志于)前进,这是自己要前进的。”

本章采用了什么论证方法?说明了什么道理?

你觉得可以适用于什么方面?

①孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,个人的主观努力决定自己的一生。

②?做学问,为人处世,提高个人修养等。

?贵在坚持

著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受了无尽的讽刺挖苦,同时还要忍受身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

愚公为了打开通道,率领家人进行移山。愚公坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,感动神明,成功移走了两座大山。

?

“骐骥一跃,不能十步;

驽马十驾,功在不舍。”

“善始者实繁,克终者盖寡。”

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” 《子罕》

孔子说:“有智慧的人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,有勇气的人不会畏惧。

不惑,不忧,不惧的原因?

智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。

仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不会忧虑。

有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不会畏惧。

第十章

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。

动词,归复

一日克己复礼,天下归仁焉。

一旦

为仁由己,而由人乎哉?”

实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊曰:“请问其目?”

修行仁德 细则

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

不合乎礼的事不看 不听 不说 不做

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

名词作动词,实践,从事

根据本章内容,思考在生活中如何推行仁?

①按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

②在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去。

③虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,我们可以从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。

第十一章

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” 《卫灵公》

恕:原谅,宽容;以自己的心推想别人的心。

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

唐太宗就是一个奉行“己所不欲,勿施于人”的明君。贞观初年太宗便明确说出自己的君道观念:“朕经常思谋,个人祸患,常非身外之物所致,而是因为人的欲望害了自己。倘若贪于佳肴美味,沉醉歌舞美女,被欲望所带动,国家便会因此废败,百姓也会大受侵扰。”

贞观二年夏天,太宗住在低矮潮湿的皇宫里,大臣都劝告他改建。太宗摇头说:“朕富有四海,处理事情都应设身处地。扩建宫殿屋宇,游览观赏池台,老百姓都不会希望的。己所不欲,勿施于人。劳苦疲惫之事,怎能强加给百姓呢?”

唐太宗如此严格要求自己,各级官吏因此上行下效、劝谨奉公,王公贵族乃至大姓富豪也不敢胡作非为、盘剥细民,人人衣着朴素,民风俭朴。如此数年后,人民不再遇到盗贼,牢房常空空荡荡。从长安到镇南,自山东到东海,都不必担心路上饥荒。史书记载,贞观之社会繁荣稳定到这样的程度,是历史上前所未有的。

相反,背弃忠恕之道,一味专营,最后搬起石头砸自己的脚的例子也不在少数,唐代酷吏周兴就是自作自受最好注脚。

武则天登上宝座后,担心许多大臣反对自己,她为稳固帝位,下令开全国告密之风气。于是,来自全国各地的告密资料如雪片般飞来,这些资料总要有人审查,这样就出现许多残酷的官吏。他们个个残忍,往往不分青红皂白,严刑逼供。犯人招架不住,便胡乱招一些假口供,害死不少人。这些官吏之中,最残酷的就是周兴和来俊臣两个。

他们手下养有几百个流氓,专门告密。只要他们认为谁有谋反嫌疑,就派人同时在几个地方告密,并且捏造证据。有个正直的大臣对武则天说,现在下面告发的谋反案件大多是冤假错案,还有人阴谋离间陛下和大臣的关系,不可以不慎重。但是,武则天听不进这种劝告,告密风气越来越盛。就连武则天的亲信,也有被人告发谋反而被杀掉的。

有一天,武则天接到告密信,说周兴跟已经处死的某案犯同谋。武则天大吃一惊,立刻下密旨给来俊臣,让他负责这个案件。

密旨送达的时候,来俊臣正跟周兴在一起,边吃酒,边议论案件。看完密旨后,来俊臣有些头疼,他知道周兴的为人,是不会轻易招供的。于是,来俊臣不动声色地把密旨放起来,仍然笑着对周兴说:“最近抓住一批犯人,大多不肯老实交代,您看怎么办呢?”周兴拈着胡须,奸笑着说:“这还不容易,我最近就想出一个新办法,拿一个大瓮放在炭火上。谁不肯招认,就把他放在大瓮里烤,还怕他不招?”…… 此时的周兴方知中计,悔之晚矣,只好乖乖招供。据其口供,理应死罪,

可是武则天想,周兴毕竟为她出过不少力,再说他是不是真的谋反,令人怀疑,所以就赦免周兴的死罪,把他革职流放到岭南去。但是周兴作恶多端,在流放路上就被人暗杀了。

因为武则天的信任,来俊臣胃口愈来愈大,想独掌朝廷大权。他嫌武则天的侄子武三思和女儿太平公主实力大,索性告到他们的头上。可是这次他没能得逞,反对他的人愈来愈多,武则天只好下令将其处死。就这样,两个蓄意害人的人,终究以害自己的结果而告终。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫诗!

表反问的句式,“为什么不……呢”

诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨:

迩之事父,远之事君.多识于鸟兽草木之名。” 《阳货》

近可以用来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以认识许多鸟兽草木的名称。”

请对学《诗》的意义做具体的阐释。

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,孔子重视《诗经》的教化作用。

诗可以兴。兴,就是通过一种形象的比喻,让人们产生联想,从而理解抽象的事物或道理,这是人们认识事物的一种重要方法。这种方法往往可以使复杂变得简单,使抽象变得具体,更容易理解。《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。

诗可以观。观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

诗可以群。群是使人们聚积起来,也就是说《诗经》具有团结民众的作用。“人心齐,泰山移”,“众人拾柴火焰高”,这些语句无不说明团结的力量是巨大的。《诗经》有形成并增强向心力的作用。《诗经》中有不少篇章,是号召人们团结一致抵御外敌的,即便在今天看来,仍然有一定的号召力。例如,《无衣》篇:“岂曰无衣?与子同袍。王地兴师,修我戈矛。与子同仇!”这种团结一心、同仇敌忾的精神与气势,读来让人热血沸腾。

诗可以怨。怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……

“事父、事君”是从人之大伦上说的。一个人生活在这个社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子曾经说过的“君君,臣臣,父父,子子,”各在其位,各行其是,才能确保整个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

天不生仲尼

万古如长夜