4.1 电荷与电流 教学设计

图片预览

文档简介

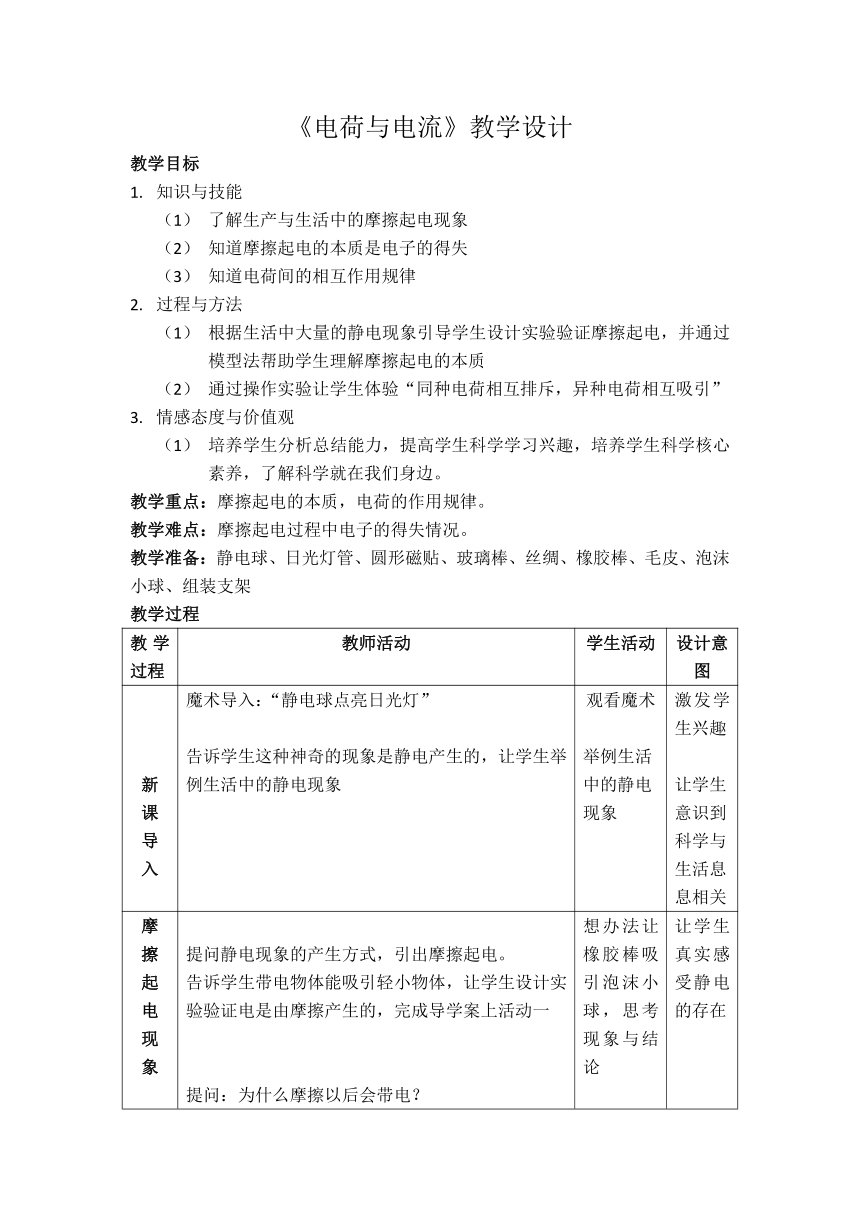

《电荷与电流》教学设计

教学目标

知识与技能

了解生产与生活中的摩擦起电现象

知道摩擦起电的本质是电子的得失

知道电荷间的相互作用规律

过程与方法

根据生活中大量的静电现象引导学生设计实验验证摩擦起电,并通过模型法帮助学生理解摩擦起电的本质

通过操作实验让学生体验“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”

情感态度与价值观

培养学生分析总结能力,提高学生科学学习兴趣,培养学生科学核心素养,了解科学就在我们身边。

教学重点:摩擦起电的本质,电荷的作用规律。

教学难点:摩擦起电过程中电子的得失情况。

教学准备:静电球、日光灯管、圆形磁贴、玻璃棒、丝绸、橡胶棒、毛皮、泡沫小球、组装支架

教学过程

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

新

课

导

入

魔术导入:“静电球点亮日光灯”

告诉学生这种神奇的现象是静电产生的,让学生举例生活中的静电现象

观看魔术

举例生活中的静电现象

激发学生兴趣

让学生意识到科学与生活息息相关

摩

擦

起

电

现

象

提问静电现象的产生方式,引出摩擦起电。

告诉学生带电物体能吸引轻小物体,让学生设计实验验证电是由摩擦产生的,完成导学案上活动一

提问:为什么摩擦以后会带电?

想办法让橡胶棒吸引泡沫小球,思考现象与结论

让学生真实感受静电的存在

摩

擦

起

电

的

本

质

借助模型法帮助学生理解摩擦起电的本质:物体内有两种带电粒子,一种是带正电的质子,一个质子带一个单位正电荷,另一种是带负电的电子,一个电子带一个单位负电荷,介绍质子在原子核内,电子在外层绕原子核运动,用红色圆形磁贴代表质子,蓝色代表电子,展示大致排布。并通过计算得出通常情况下,物体没有呈现带电性

两个物体摩擦时电子在外侧容易发生转移。通过计算得出得失电子后物体呈现的带电性。

让学生总结摩擦起电的本质,完成导学案思考与讨论第一个表格,根据思考与讨论完成第二个表格,并根据电子得失来判读物体的带电性。

观察模拟图,思考回答相关问题。解释玻璃棒和丝绸摩擦后的电子转移方向以及橡胶棒和毛皮摩擦后的电子得失情况,并根据电子得失判断物体带电性

通过模型法将抽象的质子电子具体化,帮助学生理解摩擦起电的本质,电子的得失情况

电

荷

间

相

互

作

用

规

律

根据之前的实验提问若带负电的橡胶棒和带负电的橡胶棒靠近会产生怎样的作用以及带正电的玻璃棒和带负电的橡胶棒会产生怎样的作用,让学生根据步骤结合提醒,完成活动三的操作实验“电荷间的相互作用规律”

根据步骤完成“电荷间的相互作用规律”实验,并根据现象得出结论

培养学生合作能力和动手能力

补

充

“带电物体可以吸引不带电物体”

由“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”入手,再次借助模型法,引导学生思考相互吸引的是否只有异种电荷这一种情况,引出带电物体与不带电物体间的相互作用。

思考带电物体与不带电物体间的相互作用情况,根据之前的实验得出结论

培养学生思考分析能力

例

题

一

1、有甲、乙、丙三个彼此绝缘的带电小球。当甲、乙两球靠近时表现为相互吸引,当甲、丙两球靠近时表现为相互排斥。若乙球带正电荷,试分析甲、丙三球的带电情况。

修改1、其他不变,“若乙球带正电荷”改成“若丙球带负电荷”,分析甲乙两球带电情况。

分析问题,解决问题

检测掌握情况

总

结

根据板书情况引导学生总结本节课使用了什么方法学到了什么知识

总结本节课内容

培养学生总结能力

例

题

二

2、静电有利有弊,与我们的生活息息相关,以下实际应用中利用静电的是________________

①油罐车尾部有一拖地的铁链②加油站里加油时,一般都要先用手触摸释放静电按钮,将静电释放掉后再加油③工厂使用静电除尘技术,把浮尘吸附在金属板上④静电复印机复印材料

分析问题,解决问题

通过例题让学生知道静电在日常生活中的应用,让学生意识到科学从生活中来到生活中去

板

书

设

计

静电现象

电荷与电流(一)

电荷间相互作用规律:

同种电荷相互排斥

异种电荷相互吸引

摩擦起电的本质:电子的得失

教学目标

知识与技能

了解生产与生活中的摩擦起电现象

知道摩擦起电的本质是电子的得失

知道电荷间的相互作用规律

过程与方法

根据生活中大量的静电现象引导学生设计实验验证摩擦起电,并通过模型法帮助学生理解摩擦起电的本质

通过操作实验让学生体验“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”

情感态度与价值观

培养学生分析总结能力,提高学生科学学习兴趣,培养学生科学核心素养,了解科学就在我们身边。

教学重点:摩擦起电的本质,电荷的作用规律。

教学难点:摩擦起电过程中电子的得失情况。

教学准备:静电球、日光灯管、圆形磁贴、玻璃棒、丝绸、橡胶棒、毛皮、泡沫小球、组装支架

教学过程

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

新

课

导

入

魔术导入:“静电球点亮日光灯”

告诉学生这种神奇的现象是静电产生的,让学生举例生活中的静电现象

观看魔术

举例生活中的静电现象

激发学生兴趣

让学生意识到科学与生活息息相关

摩

擦

起

电

现

象

提问静电现象的产生方式,引出摩擦起电。

告诉学生带电物体能吸引轻小物体,让学生设计实验验证电是由摩擦产生的,完成导学案上活动一

提问:为什么摩擦以后会带电?

想办法让橡胶棒吸引泡沫小球,思考现象与结论

让学生真实感受静电的存在

摩

擦

起

电

的

本

质

借助模型法帮助学生理解摩擦起电的本质:物体内有两种带电粒子,一种是带正电的质子,一个质子带一个单位正电荷,另一种是带负电的电子,一个电子带一个单位负电荷,介绍质子在原子核内,电子在外层绕原子核运动,用红色圆形磁贴代表质子,蓝色代表电子,展示大致排布。并通过计算得出通常情况下,物体没有呈现带电性

两个物体摩擦时电子在外侧容易发生转移。通过计算得出得失电子后物体呈现的带电性。

让学生总结摩擦起电的本质,完成导学案思考与讨论第一个表格,根据思考与讨论完成第二个表格,并根据电子得失来判读物体的带电性。

观察模拟图,思考回答相关问题。解释玻璃棒和丝绸摩擦后的电子转移方向以及橡胶棒和毛皮摩擦后的电子得失情况,并根据电子得失判断物体带电性

通过模型法将抽象的质子电子具体化,帮助学生理解摩擦起电的本质,电子的得失情况

电

荷

间

相

互

作

用

规

律

根据之前的实验提问若带负电的橡胶棒和带负电的橡胶棒靠近会产生怎样的作用以及带正电的玻璃棒和带负电的橡胶棒会产生怎样的作用,让学生根据步骤结合提醒,完成活动三的操作实验“电荷间的相互作用规律”

根据步骤完成“电荷间的相互作用规律”实验,并根据现象得出结论

培养学生合作能力和动手能力

补

充

“带电物体可以吸引不带电物体”

由“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”入手,再次借助模型法,引导学生思考相互吸引的是否只有异种电荷这一种情况,引出带电物体与不带电物体间的相互作用。

思考带电物体与不带电物体间的相互作用情况,根据之前的实验得出结论

培养学生思考分析能力

例

题

一

1、有甲、乙、丙三个彼此绝缘的带电小球。当甲、乙两球靠近时表现为相互吸引,当甲、丙两球靠近时表现为相互排斥。若乙球带正电荷,试分析甲、丙三球的带电情况。

修改1、其他不变,“若乙球带正电荷”改成“若丙球带负电荷”,分析甲乙两球带电情况。

分析问题,解决问题

检测掌握情况

总

结

根据板书情况引导学生总结本节课使用了什么方法学到了什么知识

总结本节课内容

培养学生总结能力

例

题

二

2、静电有利有弊,与我们的生活息息相关,以下实际应用中利用静电的是________________

①油罐车尾部有一拖地的铁链②加油站里加油时,一般都要先用手触摸释放静电按钮,将静电释放掉后再加油③工厂使用静电除尘技术,把浮尘吸附在金属板上④静电复印机复印材料

分析问题,解决问题

通过例题让学生知道静电在日常生活中的应用,让学生意识到科学从生活中来到生活中去

板

书

设

计

静电现象

电荷与电流(一)

电荷间相互作用规律:

同种电荷相互排斥

异种电荷相互吸引

摩擦起电的本质:电子的得失

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象