三年级下册数学教案-5.4 24时记时法 苏教版

文档属性

| 名称 | 三年级下册数学教案-5.4 24时记时法 苏教版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 286.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《24时记时法》教学设计

教学内容:苏教版小学数学三年级下册第49~52内容,“想想做做”。

教学目标:

1.知识与技能:使学生理解1日=24时,知道24时记时法是如何记时的,能用24时记时法表示时刻。使学生认识24时记时法与普通记时法的不同,并会进行两种记时方法的互换。

2.过程与方法:使学生在探索、认识24时记时法的过程中,体会24时记时法在生活里的应用,帮助学生建立时间观念,会合理安排作息时间,养成珍惜时间的良好习惯。

3.情感态度价值观:培养学生按时作息的好习惯,通过最近难忘的历史时刻,让学生感受到祖国科技在进步,国力在强大,鼓励学生从小树立远大理想,珍惜时间好好学习。

学情分析:

在学习新知之前,学生已学习过“认识几时整”“认识几时几分”“认识时、分、秒”。在小学生的实际生活中,传统的钟表他们见得很少,取而代之的是使用电子记时产品,如电子表、电子钟、手机等,小学生对钟面时针分针的转动情况没有什么概念,很难建立形象的数学模型。时间概念比较抽象,“只可意会,不可言传”,低年级的学生理解起来感到有一定的难度。虽然在二年级已学习过关于时间的相关知识,但在表述时间时,是“普通记时法”,还是“24时记时法”,没有加时间段的词语,也被大家默认的“普通记时法”。在学习24时记时法之前没有专门一节“普通记时法”的学习,学生对“普通记时法”概念含糊,在完成两种记时法的对比与互换规律的探索造成了干扰。

教学重难点

重点:用24时记时法表示时刻。

难点:24时记时法与普通记时法互化。

教学准备:多媒体课件和相关图片。

教学过程:

一、引入:创设情境,生趣激疑

同学们知道古人是怎么记时的吗?下面欣赏一段古人记时的视频。

现在人们都使用钟表记时,关于钟表记时,单老师最近遇了件怪事儿:小明和小红两位同学特别关爱老人,抽空就会去敬老院看望孤寡老人王奶奶。这个星期天,他俩约好在这个时间去看望王奶奶,两人都按时面上的时间去见着了王奶奶,但小红和小明却没见着面,你知道是怎么回事吗?

师:原来一天有两个“8:00”,一个同学是“早上8:00”去的,另一个同学是“晚上8:00”去的。怎样说才能把时间表达清楚?(加上时间词)象这样平时交流中需要加“早上”“晚上”等时间词记录时间的方法,叫“普通记时法”。

(板书:普通记时法 )

追问:你知道哪些表达时间段的词?能用这样的方法说说你在什么时间在干什么吗?

(设计意图:创设学生熟悉的生活情境,激活学生的生活经验来探求引起误会的原因:原来时钟的的时针一天转两圈,一天有两个“8时”,要解决这样的误会需要加上“早上”“晚上”等时间词,引出“普通记时法”的概念)

展开:体验感知,探索归纳

(一)因错促需,初步感知

这样的记时法,不小心忘了带上“早上”“晚上”等时间词,就会引起误会。有没有一种记时方法,不用加时间词,也能把时间表示清楚的呢?

同学们爱看电视吗?这儿的节目预报,请一名同学当播音员读一读。

追问:钟面上只有1-12的数字,怎么会有14:00时呢?

生:14:00就是下午的2:00.

师:为什么不加“下午”这个时间词,你也知道是下午的2:00?

师:16:00用普通记时法是几时?18:30分呢?

揭示课题:广播、电视、车站等部门采用的0到24时记时的方法,叫24时记时法。(板书:24时记时法)这个节目预告就是用24时记时法表示的。

追问:关于24时记时法,你想知道什么?

(设计意图:通过学生播报节目,引导学生思考:钟面上只有1-12,这里哪来的“14:00”呢?学生凭借自己的生活经验很快就知道这就是“下午2:00”,让学生初步感知“24时记时法”的表达特点及与“普通记时法”之间存在的微妙联系)

(二)探索新知,揭示联系

谈话:时针在一天在钟面上经过几圈,是几个小时?(24时)

指出:一天经过一个白天和一个黑夜,所以又叫“一昼夜”,一昼夜是个24小时。

24时记时法就是由此而来的。24时记时法就是看在这一天中,从0时开始,经过了几个小时,就用几时来表示。可是一天从何时开始的呢?

(播放春节晚会0时倒计时的视频)

说明:24:00是夜里12:00,是旧一天的结束,也是新一天的开始,所以这一时刻又称为0时,普通记时法和24时记时法都是从此时开始的。(出示课件钟面)

1.体验普通记时法

看着课件钟面图,随着时针转动,心中默默用普通记时法来记录一天的时间:凌晨1时,凌晨2时……夜里12时)

提问:怎样用普通记时法记录一天的时间?

2.体验24时记时法

现在一起来体验一下怎样用24时记时法来记录时间。

(1)演示第一圈

1:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

6:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

8:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

12:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

提问:时针第一圈转了几个小时?

(2)演示第二圈

13:00-时针第二圈指向1,24时记时法记作几时?你是怎么想的?

14:00-时针第二圈指向2,24时记时法记作几时?你是怎么想的?

小结:第二圈时间都要在加上第一圈已经过的12时。

18:00-一天过去了几时?这时你在干什么?

20:00-一天过去了几时?这时你在干什么?

24:00-时针转了几圈?一天结束了吗?

是今天的结束,也就是明天的开始所以又叫“00:00”。

师:一天的时间过得是很快的,我们要象图中的小朋友一样,珍惜时间,合理安排好每一天的作息时间。

提问:怎样用24时记时法记录一天的时间?

生:从0时开始,一天经过了几小时,就记录成几时。第二圈接在第一圈的后面记数。

(设计意图:借助时针的转动与周边环境的变化,带领学生沉和情境中体验“普通记时法”与“24时记时法”,学生会不由自主的发现,“普通记时法”时针转到第二圈时又从12开始数,为了分清第一圈和第二圈的时间,所以必须加上时间词;“24时记时法”是接在第一圈后面数的,超过“12时”就是下午或夜里时间,所以从数的特点上不用加时间词就可以判断,只要看一天经过了几小时,就可以记录几时)

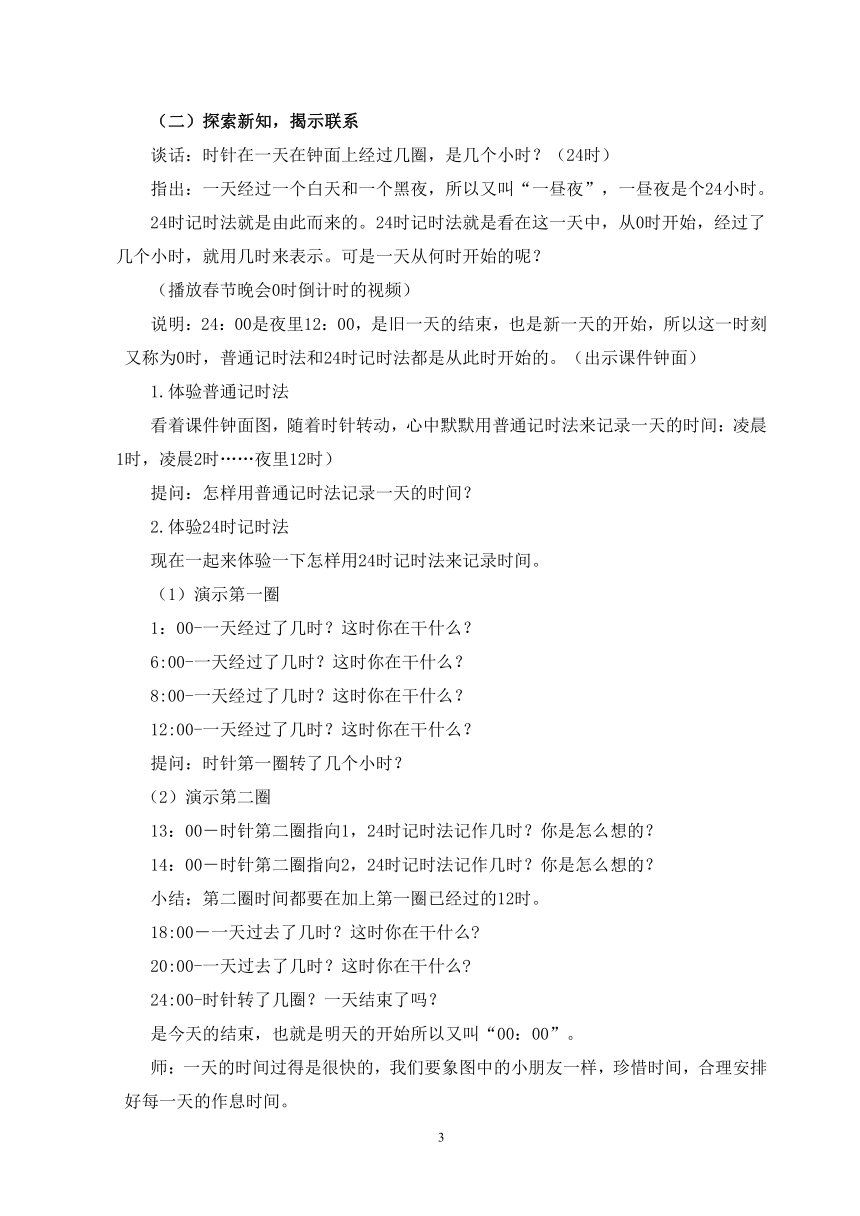

3.演示“24时记时尺”

对,24时就是法是把两圈的数接在一起来记时的,因为数字不重复,不用加时间词大家也都能明白。我们可以把这两圈数拉直,接成一个长条,做成“24时记时尺”。红色的是第一圈时间,从0时到12时。蓝色的是第二圈时间,第12时到24时(课件演示)。

老师把有“24时记时尺”上标出相应的时间。看着这24时记时尺,老师随便说一个时间,你能说出这个时间是在上午还是下午吗?你是怎样想的?(5:00 10:00 15:00 20:00)

4.观察归纳

现在标出对应的普通记时法,四人一小组讨论:

(1)普通记时法有什么特点?24时记时法呢?

(2)普通记时法与24时记时法可以相互转化吗?怎样转化?

小结:普通记时法要用时间词,24时记时法不用时间词;

普通记时法是用1-12的数字,两圈重复,24时记时法是用0-24的数,没有重复的;

12时之前的普通记法去掉时间词就是24时记时法,12时以后,普通记时法要去掉时间词,再加上12,就是24时记时法。再介绍24时记时法转化成普通记时法。

(设计意图:学生在亲历体验的基础上参与小组讨论,很快会发现两种记时法的特点和互相转换的规律,使新知学习从感性体验上升到理性认知)

三、总结:巩固练习,应用提升

1.超级换换换

请判断下面的时间是普通记时法,还是24时记时法?你会转化另一种记时法吗?

2.两种记时法表示钟面上的时间。

追问:知道19:00播放什么电视节目吗?对,是新闻联播,同学们平时要多看新闻,了解更多的信息。

3.给钟面添画时针

4.难忘时刻

小朋友们都正确的画出了用24时表示了时间,在历史上时刻也记录着一些让我们自豪的瞬间,让我们一起回放这些难忘的时刻吧。老师选取的四个难忘时刻有丰富的内容,大家回去后可以看电视,查阅报刊杂志,或者上网,了解更详细的内容。

(1)“习马会”于北京时间2015年11月7日15时在新加坡召开。

(2)北京时间2015年7月31日7时57分,北京成功申办2022年冬奥会。

(3) 中国神舟十号载人飞船于北京时间2013年6月11日17时38分成功发射。

(4)瑞典时间10月5日中午11时30分,2015年诺贝尔生理学或医学奖在当地的卡罗琳斯卡医学院揭晓,中国药学家屠呦呦荣获了该奖项。

(设计意图:呈现四个代表性的“历史时刻”,有机地对学生德育渗透,让学生了解我们国家实力的强大,科技在进步,鼓励学生好好学习,将来也创造属于自己的“历史时刻”)

5.全课小结:

这节课学习了什么内容?你学会了什么?课后请大家用24时记时法制定一天的作息时间。

最近送大家一句名言:一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。让我们共勉吧!谢谢孩子们!

板书设计:

1昼夜=24时 普通记时法 24时记时法

上午8:00 8:00

中午12:00 12:00

晚上8:00 20:00

夜里12:00 24:00

在动态体验中实现有效迁移

——《24时记时法》教学反思

《24时记时法》原来是二年级下册的学习内容,由于历来成为教学中一块难啃的“硬骨头”,现在新教材调整到三年级下册进行教学。对大多数学生来说,仍然存在一定的难度。

分析学生学习困难,存在如下三个原因:

1.生活中传统的钟表使用较少。随着科技的进步,传统的钟表小学生使用已很少,取而代之的是使用电子记时,如电子表、电子钟、手机等,小学生对钟面时针分针的转动情况没有什么概念,很难建立形象的数学模型。

2.时间概念比较抽象。数学上许多知识都可以用直观的教具帮助学生建立概念,有看得见摸得着的模型。而时间“只可意会,不可言传”,需要学生用心去领会,对低年级的学生来说还是有一定的难度的。

3.前期与后期学习表述不一致。在学习“24时记时法”之前,学生在二年级下学期已学习了“认识整时”“认识几时几分”以及“时、分、秒”。但在二年级表述某个时刻没有明确是“普通记时法”?还是“24时记时法”?没有加时间段的词语,也成为大家默认的“普通记时法”。导致本节课学生对“普通记时法”概念含糊,也就无法完成对“24时记时法”的对比,对两种记时法的互换造成了干扰。

基于上述原因的分析,我们在设计教学方案时,要基于学生的经验,为学生提供动态体验的机会,实现新旧知识经验的对接。我作了如下的思考。

一、创设情景引起认知冲突

课的开始欣赏古人记时的方法后,知道现在用钟表记时更加准确。接着通过“为什么没见着面”的小故事,激起学生的生活经验:因为一天时针在钟面上转两圈, “一天有两个8时”,导致小红和小明看着钟表时间,一个在早上8时去看望王奶奶,一个在晚上8时。在制造认知冲突的同时,渗透着关爱老人的思想教育。

二、动态演示形成直观表象

由于教材没有“普通记时法”这一课时的教学,学生脑中对“普通记时法”也没有鲜明的概念,所以在体验“24时记时法”之前,我让学生观看课件时针的转动配合天空的明暗变化,随着情景数“凌晨1时、凌晨2时……中午12时,下午1时、下午2时……晚上12时”,短时内让学生体验普通记时法两圈都是用1-12来表示时间,所以需要加上时间词。接着动态体验24时记时法,让他们知道:24时记时法,就是从0时开始,一天经过几时,就记作几时。在体验过程中,设置四个时间节点停下来问:这时一天经过了几时?你在干什么?24时记时法记作几时?让学生在动态体验中逐步积累学习经验。特别是第一圈结束,到 “13时”追问:第二圈时针指着1,用24时记时法是几时呢?解决好这个问题,是本节课的关键所在。学生在动态体验中很快明白,一天已过去12时了,再过1时是下午1时,一天已经过13时了,所以应用13时表示。这个节点处理好,为后面两种记时法的互换奠定了良好的基础。

三、链接生活实现学用结合

在巩固练习环节,进行坡度设计,如,第一题在“24时记时尺”上随机出示某时间,让学生判断是哪种记时法,然后换成另一种记时法。接下来呈现两幅图,一幅是上午10时课堂上课的情景,另一幅是晚上7时看电视的情景。教材中要求“用24时记时法记录下面的时间”,教学时发现学生有一些困难,我作了调整,让学生先根据情景用普通记时法表示,然后再思考对应的“24时记时法”应怎样表示呢?为学生思维搭建一级台阶,他们顺利拾级而上,达到非常好的效果。这节课达到高潮的部分是“难忘时刻”环节。我选取了 “习马会”召开时间、北京成功申办冬奥会公布时间、神舟十号成功发射时间,以及

我国药学家屠呦呦荣获诺贝尔奖时间。让学生了解我们中国的强大,科技的进步,并要求他们可以通过看电视、报刊,或上网查阅资料了解更多信息,有机地进行学习的激励教育。

在学生的问题回答和练习反馈中发现,通过动态体验,有效地实现了知识经验的正迁移,取得了非常好的教学效果。

上完这节课,我也发现有几点遗憾的地方需要进一步改进:

1.生活中的24时记时法的可以再融入的多一些。

由于时间比较紧,在教学时“禁止通行”的时间,和根据车票时间提建议两个内容没有加上。如果能渗透进课堂,会更完美一些。

2.可以多给学生动笔思考的机会并及时投影反馈

这节课因为时间太紧,很担心浪费时间,所以没能给学生太多的时间去动笔换算两种记时方法。如果加强互换练习与反馈,学生当堂学习会更扎实一些。

在今后的教学中再作相应的整改。

8

教学内容:苏教版小学数学三年级下册第49~52内容,“想想做做”。

教学目标:

1.知识与技能:使学生理解1日=24时,知道24时记时法是如何记时的,能用24时记时法表示时刻。使学生认识24时记时法与普通记时法的不同,并会进行两种记时方法的互换。

2.过程与方法:使学生在探索、认识24时记时法的过程中,体会24时记时法在生活里的应用,帮助学生建立时间观念,会合理安排作息时间,养成珍惜时间的良好习惯。

3.情感态度价值观:培养学生按时作息的好习惯,通过最近难忘的历史时刻,让学生感受到祖国科技在进步,国力在强大,鼓励学生从小树立远大理想,珍惜时间好好学习。

学情分析:

在学习新知之前,学生已学习过“认识几时整”“认识几时几分”“认识时、分、秒”。在小学生的实际生活中,传统的钟表他们见得很少,取而代之的是使用电子记时产品,如电子表、电子钟、手机等,小学生对钟面时针分针的转动情况没有什么概念,很难建立形象的数学模型。时间概念比较抽象,“只可意会,不可言传”,低年级的学生理解起来感到有一定的难度。虽然在二年级已学习过关于时间的相关知识,但在表述时间时,是“普通记时法”,还是“24时记时法”,没有加时间段的词语,也被大家默认的“普通记时法”。在学习24时记时法之前没有专门一节“普通记时法”的学习,学生对“普通记时法”概念含糊,在完成两种记时法的对比与互换规律的探索造成了干扰。

教学重难点

重点:用24时记时法表示时刻。

难点:24时记时法与普通记时法互化。

教学准备:多媒体课件和相关图片。

教学过程:

一、引入:创设情境,生趣激疑

同学们知道古人是怎么记时的吗?下面欣赏一段古人记时的视频。

现在人们都使用钟表记时,关于钟表记时,单老师最近遇了件怪事儿:小明和小红两位同学特别关爱老人,抽空就会去敬老院看望孤寡老人王奶奶。这个星期天,他俩约好在这个时间去看望王奶奶,两人都按时面上的时间去见着了王奶奶,但小红和小明却没见着面,你知道是怎么回事吗?

师:原来一天有两个“8:00”,一个同学是“早上8:00”去的,另一个同学是“晚上8:00”去的。怎样说才能把时间表达清楚?(加上时间词)象这样平时交流中需要加“早上”“晚上”等时间词记录时间的方法,叫“普通记时法”。

(板书:普通记时法 )

追问:你知道哪些表达时间段的词?能用这样的方法说说你在什么时间在干什么吗?

(设计意图:创设学生熟悉的生活情境,激活学生的生活经验来探求引起误会的原因:原来时钟的的时针一天转两圈,一天有两个“8时”,要解决这样的误会需要加上“早上”“晚上”等时间词,引出“普通记时法”的概念)

展开:体验感知,探索归纳

(一)因错促需,初步感知

这样的记时法,不小心忘了带上“早上”“晚上”等时间词,就会引起误会。有没有一种记时方法,不用加时间词,也能把时间表示清楚的呢?

同学们爱看电视吗?这儿的节目预报,请一名同学当播音员读一读。

追问:钟面上只有1-12的数字,怎么会有14:00时呢?

生:14:00就是下午的2:00.

师:为什么不加“下午”这个时间词,你也知道是下午的2:00?

师:16:00用普通记时法是几时?18:30分呢?

揭示课题:广播、电视、车站等部门采用的0到24时记时的方法,叫24时记时法。(板书:24时记时法)这个节目预告就是用24时记时法表示的。

追问:关于24时记时法,你想知道什么?

(设计意图:通过学生播报节目,引导学生思考:钟面上只有1-12,这里哪来的“14:00”呢?学生凭借自己的生活经验很快就知道这就是“下午2:00”,让学生初步感知“24时记时法”的表达特点及与“普通记时法”之间存在的微妙联系)

(二)探索新知,揭示联系

谈话:时针在一天在钟面上经过几圈,是几个小时?(24时)

指出:一天经过一个白天和一个黑夜,所以又叫“一昼夜”,一昼夜是个24小时。

24时记时法就是由此而来的。24时记时法就是看在这一天中,从0时开始,经过了几个小时,就用几时来表示。可是一天从何时开始的呢?

(播放春节晚会0时倒计时的视频)

说明:24:00是夜里12:00,是旧一天的结束,也是新一天的开始,所以这一时刻又称为0时,普通记时法和24时记时法都是从此时开始的。(出示课件钟面)

1.体验普通记时法

看着课件钟面图,随着时针转动,心中默默用普通记时法来记录一天的时间:凌晨1时,凌晨2时……夜里12时)

提问:怎样用普通记时法记录一天的时间?

2.体验24时记时法

现在一起来体验一下怎样用24时记时法来记录时间。

(1)演示第一圈

1:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

6:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

8:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

12:00-一天经过了几时?这时你在干什么?

提问:时针第一圈转了几个小时?

(2)演示第二圈

13:00-时针第二圈指向1,24时记时法记作几时?你是怎么想的?

14:00-时针第二圈指向2,24时记时法记作几时?你是怎么想的?

小结:第二圈时间都要在加上第一圈已经过的12时。

18:00-一天过去了几时?这时你在干什么?

20:00-一天过去了几时?这时你在干什么?

24:00-时针转了几圈?一天结束了吗?

是今天的结束,也就是明天的开始所以又叫“00:00”。

师:一天的时间过得是很快的,我们要象图中的小朋友一样,珍惜时间,合理安排好每一天的作息时间。

提问:怎样用24时记时法记录一天的时间?

生:从0时开始,一天经过了几小时,就记录成几时。第二圈接在第一圈的后面记数。

(设计意图:借助时针的转动与周边环境的变化,带领学生沉和情境中体验“普通记时法”与“24时记时法”,学生会不由自主的发现,“普通记时法”时针转到第二圈时又从12开始数,为了分清第一圈和第二圈的时间,所以必须加上时间词;“24时记时法”是接在第一圈后面数的,超过“12时”就是下午或夜里时间,所以从数的特点上不用加时间词就可以判断,只要看一天经过了几小时,就可以记录几时)

3.演示“24时记时尺”

对,24时就是法是把两圈的数接在一起来记时的,因为数字不重复,不用加时间词大家也都能明白。我们可以把这两圈数拉直,接成一个长条,做成“24时记时尺”。红色的是第一圈时间,从0时到12时。蓝色的是第二圈时间,第12时到24时(课件演示)。

老师把有“24时记时尺”上标出相应的时间。看着这24时记时尺,老师随便说一个时间,你能说出这个时间是在上午还是下午吗?你是怎样想的?(5:00 10:00 15:00 20:00)

4.观察归纳

现在标出对应的普通记时法,四人一小组讨论:

(1)普通记时法有什么特点?24时记时法呢?

(2)普通记时法与24时记时法可以相互转化吗?怎样转化?

小结:普通记时法要用时间词,24时记时法不用时间词;

普通记时法是用1-12的数字,两圈重复,24时记时法是用0-24的数,没有重复的;

12时之前的普通记法去掉时间词就是24时记时法,12时以后,普通记时法要去掉时间词,再加上12,就是24时记时法。再介绍24时记时法转化成普通记时法。

(设计意图:学生在亲历体验的基础上参与小组讨论,很快会发现两种记时法的特点和互相转换的规律,使新知学习从感性体验上升到理性认知)

三、总结:巩固练习,应用提升

1.超级换换换

请判断下面的时间是普通记时法,还是24时记时法?你会转化另一种记时法吗?

2.两种记时法表示钟面上的时间。

追问:知道19:00播放什么电视节目吗?对,是新闻联播,同学们平时要多看新闻,了解更多的信息。

3.给钟面添画时针

4.难忘时刻

小朋友们都正确的画出了用24时表示了时间,在历史上时刻也记录着一些让我们自豪的瞬间,让我们一起回放这些难忘的时刻吧。老师选取的四个难忘时刻有丰富的内容,大家回去后可以看电视,查阅报刊杂志,或者上网,了解更详细的内容。

(1)“习马会”于北京时间2015年11月7日15时在新加坡召开。

(2)北京时间2015年7月31日7时57分,北京成功申办2022年冬奥会。

(3) 中国神舟十号载人飞船于北京时间2013年6月11日17时38分成功发射。

(4)瑞典时间10月5日中午11时30分,2015年诺贝尔生理学或医学奖在当地的卡罗琳斯卡医学院揭晓,中国药学家屠呦呦荣获了该奖项。

(设计意图:呈现四个代表性的“历史时刻”,有机地对学生德育渗透,让学生了解我们国家实力的强大,科技在进步,鼓励学生好好学习,将来也创造属于自己的“历史时刻”)

5.全课小结:

这节课学习了什么内容?你学会了什么?课后请大家用24时记时法制定一天的作息时间。

最近送大家一句名言:一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。让我们共勉吧!谢谢孩子们!

板书设计:

1昼夜=24时 普通记时法 24时记时法

上午8:00 8:00

中午12:00 12:00

晚上8:00 20:00

夜里12:00 24:00

在动态体验中实现有效迁移

——《24时记时法》教学反思

《24时记时法》原来是二年级下册的学习内容,由于历来成为教学中一块难啃的“硬骨头”,现在新教材调整到三年级下册进行教学。对大多数学生来说,仍然存在一定的难度。

分析学生学习困难,存在如下三个原因:

1.生活中传统的钟表使用较少。随着科技的进步,传统的钟表小学生使用已很少,取而代之的是使用电子记时,如电子表、电子钟、手机等,小学生对钟面时针分针的转动情况没有什么概念,很难建立形象的数学模型。

2.时间概念比较抽象。数学上许多知识都可以用直观的教具帮助学生建立概念,有看得见摸得着的模型。而时间“只可意会,不可言传”,需要学生用心去领会,对低年级的学生来说还是有一定的难度的。

3.前期与后期学习表述不一致。在学习“24时记时法”之前,学生在二年级下学期已学习了“认识整时”“认识几时几分”以及“时、分、秒”。但在二年级表述某个时刻没有明确是“普通记时法”?还是“24时记时法”?没有加时间段的词语,也成为大家默认的“普通记时法”。导致本节课学生对“普通记时法”概念含糊,也就无法完成对“24时记时法”的对比,对两种记时法的互换造成了干扰。

基于上述原因的分析,我们在设计教学方案时,要基于学生的经验,为学生提供动态体验的机会,实现新旧知识经验的对接。我作了如下的思考。

一、创设情景引起认知冲突

课的开始欣赏古人记时的方法后,知道现在用钟表记时更加准确。接着通过“为什么没见着面”的小故事,激起学生的生活经验:因为一天时针在钟面上转两圈, “一天有两个8时”,导致小红和小明看着钟表时间,一个在早上8时去看望王奶奶,一个在晚上8时。在制造认知冲突的同时,渗透着关爱老人的思想教育。

二、动态演示形成直观表象

由于教材没有“普通记时法”这一课时的教学,学生脑中对“普通记时法”也没有鲜明的概念,所以在体验“24时记时法”之前,我让学生观看课件时针的转动配合天空的明暗变化,随着情景数“凌晨1时、凌晨2时……中午12时,下午1时、下午2时……晚上12时”,短时内让学生体验普通记时法两圈都是用1-12来表示时间,所以需要加上时间词。接着动态体验24时记时法,让他们知道:24时记时法,就是从0时开始,一天经过几时,就记作几时。在体验过程中,设置四个时间节点停下来问:这时一天经过了几时?你在干什么?24时记时法记作几时?让学生在动态体验中逐步积累学习经验。特别是第一圈结束,到 “13时”追问:第二圈时针指着1,用24时记时法是几时呢?解决好这个问题,是本节课的关键所在。学生在动态体验中很快明白,一天已过去12时了,再过1时是下午1时,一天已经过13时了,所以应用13时表示。这个节点处理好,为后面两种记时法的互换奠定了良好的基础。

三、链接生活实现学用结合

在巩固练习环节,进行坡度设计,如,第一题在“24时记时尺”上随机出示某时间,让学生判断是哪种记时法,然后换成另一种记时法。接下来呈现两幅图,一幅是上午10时课堂上课的情景,另一幅是晚上7时看电视的情景。教材中要求“用24时记时法记录下面的时间”,教学时发现学生有一些困难,我作了调整,让学生先根据情景用普通记时法表示,然后再思考对应的“24时记时法”应怎样表示呢?为学生思维搭建一级台阶,他们顺利拾级而上,达到非常好的效果。这节课达到高潮的部分是“难忘时刻”环节。我选取了 “习马会”召开时间、北京成功申办冬奥会公布时间、神舟十号成功发射时间,以及

我国药学家屠呦呦荣获诺贝尔奖时间。让学生了解我们中国的强大,科技的进步,并要求他们可以通过看电视、报刊,或上网查阅资料了解更多信息,有机地进行学习的激励教育。

在学生的问题回答和练习反馈中发现,通过动态体验,有效地实现了知识经验的正迁移,取得了非常好的教学效果。

上完这节课,我也发现有几点遗憾的地方需要进一步改进:

1.生活中的24时记时法的可以再融入的多一些。

由于时间比较紧,在教学时“禁止通行”的时间,和根据车票时间提建议两个内容没有加上。如果能渗透进课堂,会更完美一些。

2.可以多给学生动笔思考的机会并及时投影反馈

这节课因为时间太紧,很担心浪费时间,所以没能给学生太多的时间去动笔换算两种记时方法。如果加强互换练习与反馈,学生当堂学习会更扎实一些。

在今后的教学中再作相应的整改。

8