8.《中国建筑的特征》课件(28张PPT)2020-2021学年统编版高中语文必修下册第三单元

文档属性

| 名称 | 8.《中国建筑的特征》课件(28张PPT)2020-2021学年统编版高中语文必修下册第三单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-23 06:56:18 | ||

图片预览

文档简介

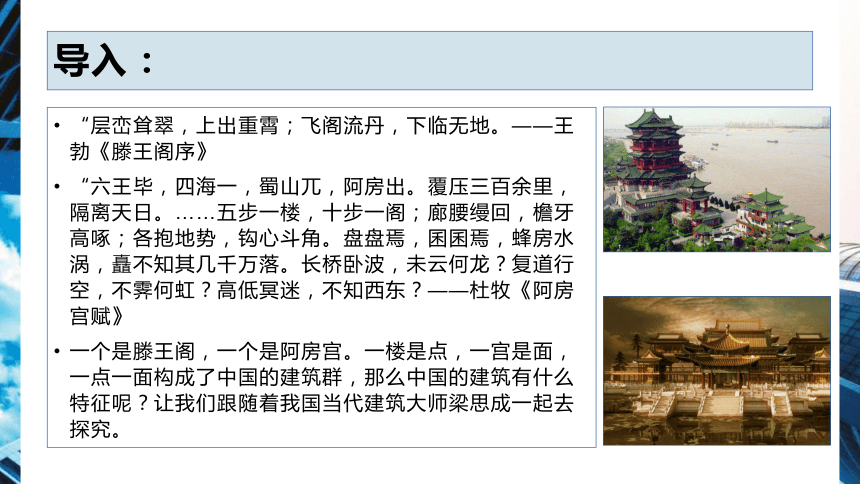

导入:

“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。——王勃《滕王阁序》

“六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。……五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东?——杜牧《阿房宫赋》

一个是滕王阁,一个是阿房宫。一楼是点,一宫是面,一点一面构成了中国的建筑群,那么中国的建筑有什么特征呢?让我们跟随着我国当代建筑大师梁思成一起去探究。

梁思成

《中国建筑的特征》

【教学目标】:

1. 理清作者说明线索。

2. 积极探究和体会中国建筑的特征,结合生活实际,激发学生热爱家乡、热爱祖国热情。

3. 学习和领会科普文章语言特色,并加以借鉴和运用。

阅读课文并思考:

从课文内容看来,“建筑学”研究的内容属于工程技术领域还是人文艺术领域?

【百度百科】:

建筑学(Architectonic),从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。 在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑物设计和建造相关的艺术和技术的综合。因此,建筑学是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。

建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术从而包括的实用、功能的一面和艺术、美学的一面。

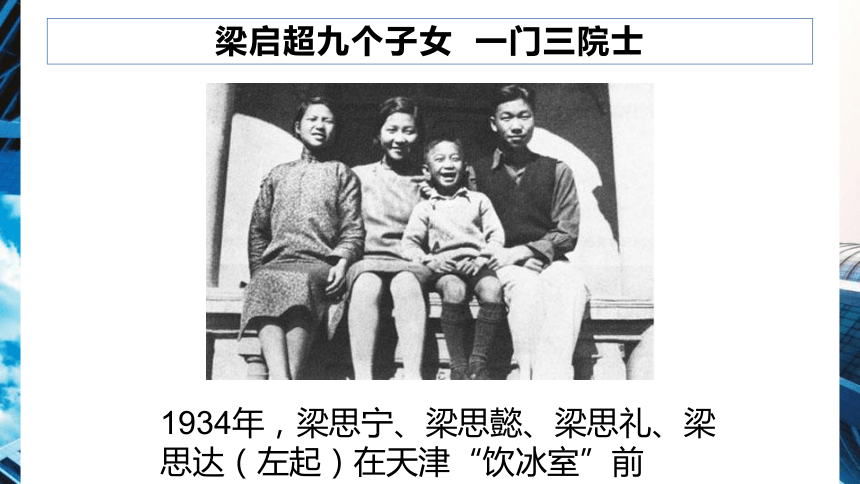

梁启超九个子女 一门三院士

1934年,梁思宁、梁思懿、梁思礼、梁思达(左起)在天津“饮冰室”前

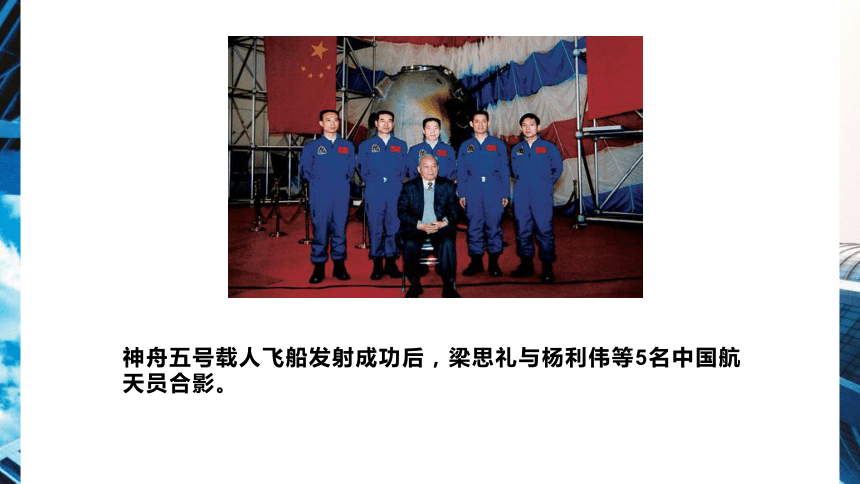

神舟五号载人飞船发射成功后,梁思礼与杨利伟等5名中国航天员合影。

梁启超的长女梁思顺,字令娴,毕业于日本女子师范学校,是一位诗词研究专家,有《艺蘅馆词选》五卷,颇受读者欢迎。她与外交官周希哲结婚,婚后曾长期随丈夫生活在菲律宾、加拿大等地。

长子梁思成,他和林徽因的爱情故事被人津津乐道,但更重要的是,他是一位杰出的建筑学家,梁思成早年入清华学校学习,1924年赴美留学,毕业于宾夕法尼亚大学建筑系,获得硕士学位。他是和妻子林徽因一起领导了新中国国徽和人民英雄纪念碑的设计工作,后当选为中国科学院院士。

次子梁思永,是我国著名的考古学家,他同哥哥一样先入清华,在清华留美预备班学习后考入哈佛大学攻读考古学和人类学。他是中国近代考古学的开拓者之一。

三子梁思忠美国弗吉尼亚陆军学校和西点军校,回国后担任炮兵校官,25岁时即因病去世。

次女梁思庄,是著名的图书馆学家,曾先后就读于加拿大名校麦吉尔大学和美国哥伦比亚大学,获得文学学士和图书馆学学会学位,回国后投身于我国图书馆事业的建设中。她精通英、法、德、俄等语言,对各种西文工具书和书刊资料十分熟悉,一生致力于西文编目工作,受到国内外学者交口称赞,是我国图书馆学领域首屈一指的专家。

四子梁思达,在南开大学经济系获得本科和硕士学位,长期从事经济学研究,曾在中国银行总管理处任职,参与编写了《中国近代经济史》一书。

三女梁思懿,是著名的社会活动家,先在燕京大学读书,是"一二九"学生运动的骨干,1941年到美国学习美国历史,后回国一直在妇联、红十字会等机构工作,多次代表中国参加国际红十字会议。

四女梁思宁,在南开大学读一年级时因被日军轰炸学校而失学,在姐姐梁思懿影响下参加新四军,参加革命工作数十年。

五子梁思礼,是梁启超最小的孩子,是著名的火箭控制专家,17岁时跟随姐姐梁思懿赴美留学,在普渡大学获得学士学位,接着在辛辛那提大学获得硕士和博士学位,为祖国从无到有的火箭控制系统事业贡献了自己的才智,是我国航天事业的开拓者之一。他还是国际宇航科学院院士和中国科学院院士。

梁思成的九个孩子各个有所成,虽然继承了他学术和政治活动家身份的子女寥寥,但却在个人选择的领域里都有所成,而梁思成、梁思永、梁思礼一门三院士,在国内家庭也实属罕见。

梁思成

作者简介

梁思成(1901-1972),我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。梁思成教授1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,不久转学人宾夕法尼亚大学建筑系,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1946年为清华大学创办了建筑系,1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。1948年获得美国普林斯顿大学荣誉博士学位。解放后,历任北京市都市计划委员会副主任、北京市城市建设委员会副主任、中国建筑学会副理事长、北京土建学会理事长、中国科学院技术科学学部委员、中国建筑科学院建筑历史理论研究室主任、首都人民英雄纪念碑建设委员会副主任、全国科学普及协会北京分会副会长等职, 1972年1月9日病逝于北京。

梁思成教授长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业做出了重要贡献。他生前写的许多有关中国古代建筑的专著和论文,具有很高的学术价值。梁思成教授还以巨大的政治热情,对北京市的城市规划和建筑设计提出很多重要的建议,并参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。梁思成教授,是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述,引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

题目“中国建筑的特征”,简洁,严密,醒目,层次分明,中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,可引导学生由透视“特征”内涵入手,探究文本的内容。

自主探究 整体把握

快速阅读全文,中国建筑的九大特征,哪些是属于结构特征?哪些是属于装饰特征?它们是按什么顺序一一展开的呢?

如何把握全文的整体结构?

全文可分为四个部分:

一、从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响,引论。(1-2)

二、谈中国建筑的九大特征。(3-13)

三、探讨中国建筑的风格和手法(“文法”)。

(14-17)

四、从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,在现代社会把我们民族优良的建筑传统发扬光大,结语。

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

群体建筑构成

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

第二部分结构与说明顺序

总体

特征

结构

方法

中国建筑的九大特征是什么顺序展开的?

1、由整体到局部

2、由主(结构)到次(装饰)

一、作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。

问题探究

理解 “文法” “词汇” “可译性”

(1)用简要的话概括它们各自的意思

(2)分析这些比喻的表达作用

中国建筑“文法”是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。

中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。

“可译性”指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

形象生动地表达出建筑的特点:

A.规则性;

B.独创性;

C.情感性。

分析这些比喻的表达作用

二、在总结中国建筑的“风格和手法”时,作者为什么称之为“中国建筑的‘文法’”?你怎样理解作者提出的“各民族建筑之间的‘可译性’”?

作者所谓的中国建筑的“风格和手法”,既寓于九大特征之中,又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”。守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑。这非常类似于语言中的“文法”,既有“拘束性”,也有“灵活性”。

“各民族建筑之间的‘可译性’”,即各民族建筑之间的可理解性。之所以需要理解,是因为各民族建筑的表现风格不一样;可理解的基础在于它们的“同一性质”。在文中,作者主要强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式。

三、结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

?2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。

以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

【讨论】

我们应该如何保护中国古建筑?

“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。——王勃《滕王阁序》

“六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。……五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东?——杜牧《阿房宫赋》

一个是滕王阁,一个是阿房宫。一楼是点,一宫是面,一点一面构成了中国的建筑群,那么中国的建筑有什么特征呢?让我们跟随着我国当代建筑大师梁思成一起去探究。

梁思成

《中国建筑的特征》

【教学目标】:

1. 理清作者说明线索。

2. 积极探究和体会中国建筑的特征,结合生活实际,激发学生热爱家乡、热爱祖国热情。

3. 学习和领会科普文章语言特色,并加以借鉴和运用。

阅读课文并思考:

从课文内容看来,“建筑学”研究的内容属于工程技术领域还是人文艺术领域?

【百度百科】:

建筑学(Architectonic),从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。 在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑物设计和建造相关的艺术和技术的综合。因此,建筑学是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。

建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术从而包括的实用、功能的一面和艺术、美学的一面。

梁启超九个子女 一门三院士

1934年,梁思宁、梁思懿、梁思礼、梁思达(左起)在天津“饮冰室”前

神舟五号载人飞船发射成功后,梁思礼与杨利伟等5名中国航天员合影。

梁启超的长女梁思顺,字令娴,毕业于日本女子师范学校,是一位诗词研究专家,有《艺蘅馆词选》五卷,颇受读者欢迎。她与外交官周希哲结婚,婚后曾长期随丈夫生活在菲律宾、加拿大等地。

长子梁思成,他和林徽因的爱情故事被人津津乐道,但更重要的是,他是一位杰出的建筑学家,梁思成早年入清华学校学习,1924年赴美留学,毕业于宾夕法尼亚大学建筑系,获得硕士学位。他是和妻子林徽因一起领导了新中国国徽和人民英雄纪念碑的设计工作,后当选为中国科学院院士。

次子梁思永,是我国著名的考古学家,他同哥哥一样先入清华,在清华留美预备班学习后考入哈佛大学攻读考古学和人类学。他是中国近代考古学的开拓者之一。

三子梁思忠美国弗吉尼亚陆军学校和西点军校,回国后担任炮兵校官,25岁时即因病去世。

次女梁思庄,是著名的图书馆学家,曾先后就读于加拿大名校麦吉尔大学和美国哥伦比亚大学,获得文学学士和图书馆学学会学位,回国后投身于我国图书馆事业的建设中。她精通英、法、德、俄等语言,对各种西文工具书和书刊资料十分熟悉,一生致力于西文编目工作,受到国内外学者交口称赞,是我国图书馆学领域首屈一指的专家。

四子梁思达,在南开大学经济系获得本科和硕士学位,长期从事经济学研究,曾在中国银行总管理处任职,参与编写了《中国近代经济史》一书。

三女梁思懿,是著名的社会活动家,先在燕京大学读书,是"一二九"学生运动的骨干,1941年到美国学习美国历史,后回国一直在妇联、红十字会等机构工作,多次代表中国参加国际红十字会议。

四女梁思宁,在南开大学读一年级时因被日军轰炸学校而失学,在姐姐梁思懿影响下参加新四军,参加革命工作数十年。

五子梁思礼,是梁启超最小的孩子,是著名的火箭控制专家,17岁时跟随姐姐梁思懿赴美留学,在普渡大学获得学士学位,接着在辛辛那提大学获得硕士和博士学位,为祖国从无到有的火箭控制系统事业贡献了自己的才智,是我国航天事业的开拓者之一。他还是国际宇航科学院院士和中国科学院院士。

梁思成的九个孩子各个有所成,虽然继承了他学术和政治活动家身份的子女寥寥,但却在个人选择的领域里都有所成,而梁思成、梁思永、梁思礼一门三院士,在国内家庭也实属罕见。

梁思成

作者简介

梁思成(1901-1972),我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。梁思成教授1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,不久转学人宾夕法尼亚大学建筑系,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1946年为清华大学创办了建筑系,1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。1948年获得美国普林斯顿大学荣誉博士学位。解放后,历任北京市都市计划委员会副主任、北京市城市建设委员会副主任、中国建筑学会副理事长、北京土建学会理事长、中国科学院技术科学学部委员、中国建筑科学院建筑历史理论研究室主任、首都人民英雄纪念碑建设委员会副主任、全国科学普及协会北京分会副会长等职, 1972年1月9日病逝于北京。

梁思成教授长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业做出了重要贡献。他生前写的许多有关中国古代建筑的专著和论文,具有很高的学术价值。梁思成教授还以巨大的政治热情,对北京市的城市规划和建筑设计提出很多重要的建议,并参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。梁思成教授,是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述,引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

题目“中国建筑的特征”,简洁,严密,醒目,层次分明,中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,可引导学生由透视“特征”内涵入手,探究文本的内容。

自主探究 整体把握

快速阅读全文,中国建筑的九大特征,哪些是属于结构特征?哪些是属于装饰特征?它们是按什么顺序一一展开的呢?

如何把握全文的整体结构?

全文可分为四个部分:

一、从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响,引论。(1-2)

二、谈中国建筑的九大特征。(3-13)

三、探讨中国建筑的风格和手法(“文法”)。

(14-17)

四、从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,在现代社会把我们民族优良的建筑传统发扬光大,结语。

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

群体建筑构成

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

第二部分结构与说明顺序

总体

特征

结构

方法

中国建筑的九大特征是什么顺序展开的?

1、由整体到局部

2、由主(结构)到次(装饰)

一、作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。

问题探究

理解 “文法” “词汇” “可译性”

(1)用简要的话概括它们各自的意思

(2)分析这些比喻的表达作用

中国建筑“文法”是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。

中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。

“可译性”指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

形象生动地表达出建筑的特点:

A.规则性;

B.独创性;

C.情感性。

分析这些比喻的表达作用

二、在总结中国建筑的“风格和手法”时,作者为什么称之为“中国建筑的‘文法’”?你怎样理解作者提出的“各民族建筑之间的‘可译性’”?

作者所谓的中国建筑的“风格和手法”,既寓于九大特征之中,又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”。守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑。这非常类似于语言中的“文法”,既有“拘束性”,也有“灵活性”。

“各民族建筑之间的‘可译性’”,即各民族建筑之间的可理解性。之所以需要理解,是因为各民族建筑的表现风格不一样;可理解的基础在于它们的“同一性质”。在文中,作者主要强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式。

三、结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

?2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。

以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

【讨论】

我们应该如何保护中国古建筑?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])