14.1《促织》课件24张PPT 2020—2021学年统编版高中语文必修下册第六单元

文档属性

| 名称 | 14.1《促织》课件24张PPT 2020—2021学年统编版高中语文必修下册第六单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 86.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-23 06:59:52 | ||

图片预览

文档简介

蒲松龄《促织》

了却生平功名事 但悲唯受促织“恩”

整体感知

自主阅读文本,用第三人称视角叙述整篇文章。

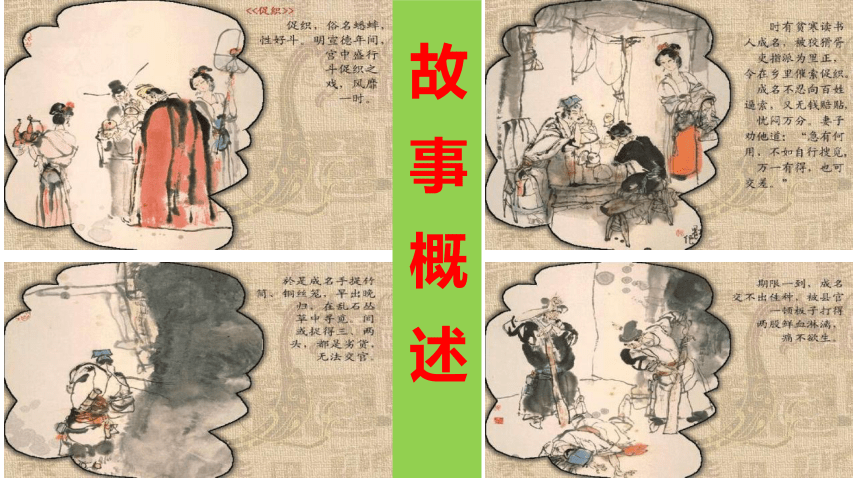

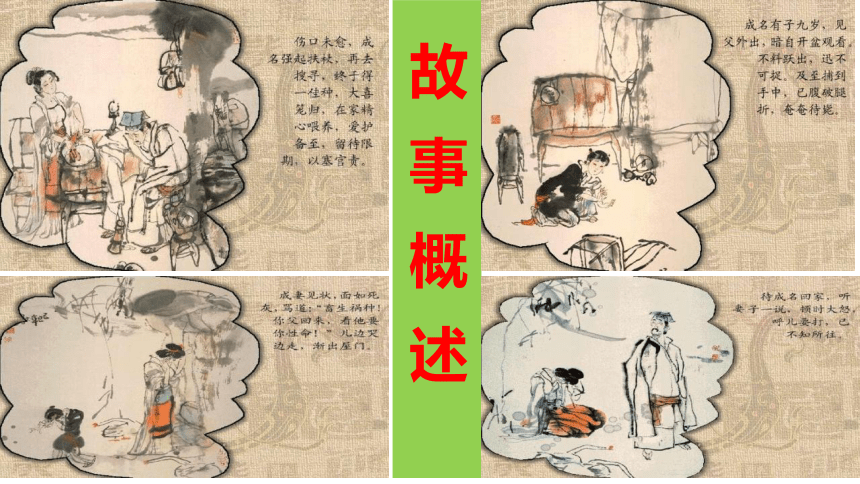

故 事 概 述

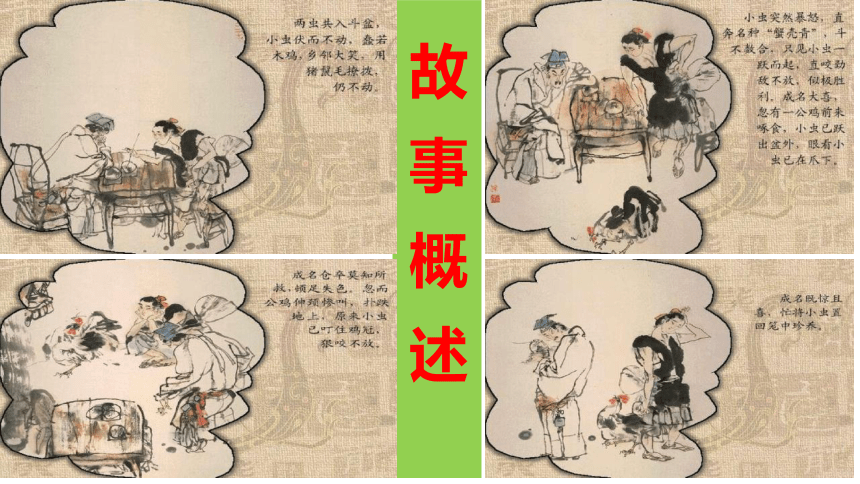

故 事 概 述

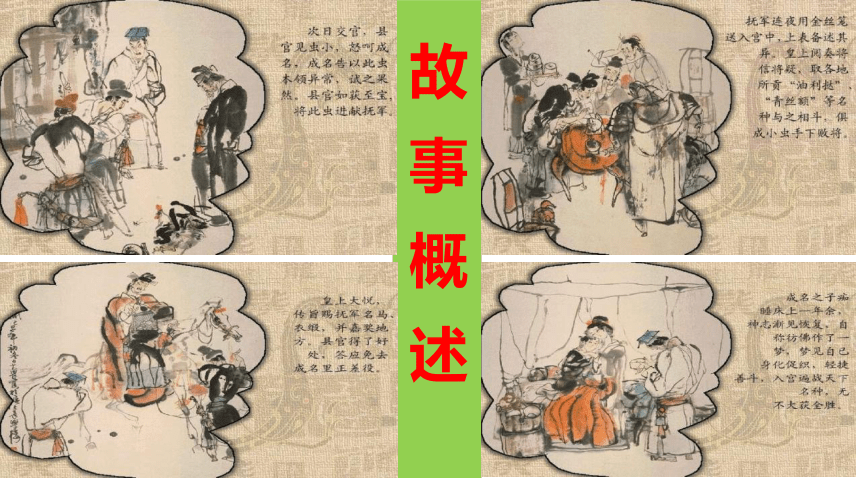

故 事 概 述

故 事 概 述

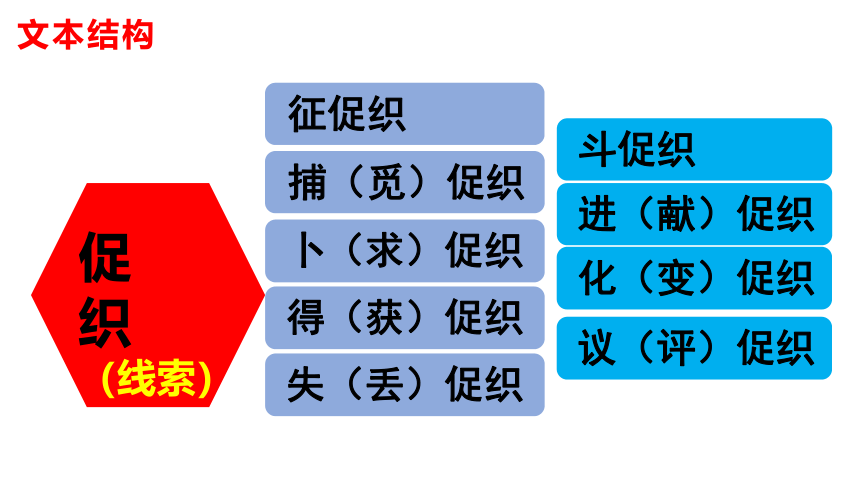

促 织

(线索)

征促织

捕(觅)促织

卜(求)促织

得(获)促织

失(丢)促织

化(变)促织

斗促织

进(献)促织

议(评)促织

文本结构

阅读文本之后,想想成名的人生经历对你有怎样的启发?(一句诗概括)

山重水复疑无路,柳暗花明又一村

独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?

成名的官职是什么?

文本探究

错位的社会

错位的社会,成名还能实现自己的人生逆袭吗?

文本探究

他又是如何逆袭?

异化的社会

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大骂曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”儿涕而出。······既而得其尸于井······

独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?

文本主旨

价值不认同

遂使抚臣、令尹,并受促织恩荫。闻之:一人飞升,仙及鸡犬。信夫!

文本主旨

扬善不惩恶

社会不觉醒

《促织》的结尾没有摆脱传统小说的喜剧结局,但正是这种喜剧结局更能反衬出作品的悲剧色彩。作者以乐写哀,一方面,表现了他对劳动人民苦难命运的深切同情和美好祝愿;另一方面,更有其深层的美学意义。成名的否极泰来,只是因为一只促织,而这只促织竟是儿子魂化而成,多么离奇的幻想!这个幼小的心灵为了“赎罪”,为了解除父母的痛苦,甘愿魂化促织。不难看出,成名后来的幸福是儿子用生命换来的,这简直令人不能接受!更可悲的是,成名儿子魂化促织后,还被进贡到宫中与别的促织打斗,“每闻琴瑟之声,则应节而舞”,供皇帝取乐。这是封建最高统治者对一个幼小灵魂的蹂躏,何等残酷,何等酸楚!封建统治者对劳动人民的摧残和压迫暴露无遗。小说正是以喜剧结局反衬出更深层的悲剧意义。

《促织》是喜剧还是悲剧?

蒲松龄《促织》

了却生平功名事 但悲唯受促织“恩”

蒲松龄(1640——1715)字留仙,一字剑臣,号柳泉居士。山东淄川(今淄博)人。清代小说家,出身于一个没落地主家庭。天资聪明,学问深厚,十九岁时连中县、府、道三个第一,但此后屡应省试不第,年七十一,始被补上岁贡生,一生忧郁自伤,穷愁潦倒。

他从二十岁左右开始写作,历时二十余载,创作了文言短篇小说集《聊斋志异》。另有诗、文集《聊斋诗集》、《聊斋文集》。

写人写妖高人一筹

刺贪刺虐入木三分

作者情怀

不觉醒,何以文,何以人

《促织》最突出的特点,就是借讲前朝故事,来扬露当时的黑暗现实。批判的锋芒直指当时的最高统治者——天子。特别是篇末,作者仿效《史记》每篇篇末有“太史公曰”的体例,用“异史氏曰”直截了当地揭示出自己这一创作意图,这在古典小说中是很罕见的。《聊斋志异》起初以抄本流传,乾隆年间正式付刻时,刻印者为了避免文字狱之祸,特意删去“异史氏曰”中指斥天子的那几句话,就可见它明显地触犯了“时忌”。

在中西纷繁复杂的文化现象背后, 往往存在 着普遍的诗心与文心。诚如钱钟书先生所云: 东海西海, 心理攸同; 南学北学, 道术未裂。

拓展阅读

一天早晨,格里高尔从烦躁不安的睡梦中醒来时,发现自己在床上变成了一只大得吓人的甲壳虫。他躺着,感到脊背坚硬,犹如铁甲。他稍稍抬起头,看见自己的肚子高高隆起,棕色,并被分成许多弧形硬片,被子很难盖得住,很快就会全都滑落下来。他那许多与他原来的身躯相比细得可怜的腿脚,无可奈何地在眼前舞动着······

《变形记》

拓展阅读

《促织》中“人变蟋蟀”、《变形记》中“人变甲虫”,但在这些“变化”中总有一些始终未变,在这“变”与“不变”中隐藏着的又是什么呢? 阅读《促织》和《变形记》,写下你的看法。

比较阅读

感谢聆听

了却生平功名事 但悲唯受促织“恩”

整体感知

自主阅读文本,用第三人称视角叙述整篇文章。

故 事 概 述

故 事 概 述

故 事 概 述

故 事 概 述

促 织

(线索)

征促织

捕(觅)促织

卜(求)促织

得(获)促织

失(丢)促织

化(变)促织

斗促织

进(献)促织

议(评)促织

文本结构

阅读文本之后,想想成名的人生经历对你有怎样的启发?(一句诗概括)

山重水复疑无路,柳暗花明又一村

独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?

成名的官职是什么?

文本探究

错位的社会

错位的社会,成名还能实现自己的人生逆袭吗?

文本探究

他又是如何逆袭?

异化的社会

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大骂曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”儿涕而出。······既而得其尸于井······

独是成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉?

文本主旨

价值不认同

遂使抚臣、令尹,并受促织恩荫。闻之:一人飞升,仙及鸡犬。信夫!

文本主旨

扬善不惩恶

社会不觉醒

《促织》的结尾没有摆脱传统小说的喜剧结局,但正是这种喜剧结局更能反衬出作品的悲剧色彩。作者以乐写哀,一方面,表现了他对劳动人民苦难命运的深切同情和美好祝愿;另一方面,更有其深层的美学意义。成名的否极泰来,只是因为一只促织,而这只促织竟是儿子魂化而成,多么离奇的幻想!这个幼小的心灵为了“赎罪”,为了解除父母的痛苦,甘愿魂化促织。不难看出,成名后来的幸福是儿子用生命换来的,这简直令人不能接受!更可悲的是,成名儿子魂化促织后,还被进贡到宫中与别的促织打斗,“每闻琴瑟之声,则应节而舞”,供皇帝取乐。这是封建最高统治者对一个幼小灵魂的蹂躏,何等残酷,何等酸楚!封建统治者对劳动人民的摧残和压迫暴露无遗。小说正是以喜剧结局反衬出更深层的悲剧意义。

《促织》是喜剧还是悲剧?

蒲松龄《促织》

了却生平功名事 但悲唯受促织“恩”

蒲松龄(1640——1715)字留仙,一字剑臣,号柳泉居士。山东淄川(今淄博)人。清代小说家,出身于一个没落地主家庭。天资聪明,学问深厚,十九岁时连中县、府、道三个第一,但此后屡应省试不第,年七十一,始被补上岁贡生,一生忧郁自伤,穷愁潦倒。

他从二十岁左右开始写作,历时二十余载,创作了文言短篇小说集《聊斋志异》。另有诗、文集《聊斋诗集》、《聊斋文集》。

写人写妖高人一筹

刺贪刺虐入木三分

作者情怀

不觉醒,何以文,何以人

《促织》最突出的特点,就是借讲前朝故事,来扬露当时的黑暗现实。批判的锋芒直指当时的最高统治者——天子。特别是篇末,作者仿效《史记》每篇篇末有“太史公曰”的体例,用“异史氏曰”直截了当地揭示出自己这一创作意图,这在古典小说中是很罕见的。《聊斋志异》起初以抄本流传,乾隆年间正式付刻时,刻印者为了避免文字狱之祸,特意删去“异史氏曰”中指斥天子的那几句话,就可见它明显地触犯了“时忌”。

在中西纷繁复杂的文化现象背后, 往往存在 着普遍的诗心与文心。诚如钱钟书先生所云: 东海西海, 心理攸同; 南学北学, 道术未裂。

拓展阅读

一天早晨,格里高尔从烦躁不安的睡梦中醒来时,发现自己在床上变成了一只大得吓人的甲壳虫。他躺着,感到脊背坚硬,犹如铁甲。他稍稍抬起头,看见自己的肚子高高隆起,棕色,并被分成许多弧形硬片,被子很难盖得住,很快就会全都滑落下来。他那许多与他原来的身躯相比细得可怜的腿脚,无可奈何地在眼前舞动着······

《变形记》

拓展阅读

《促织》中“人变蟋蟀”、《变形记》中“人变甲虫”,但在这些“变化”中总有一些始终未变,在这“变”与“不变”中隐藏着的又是什么呢? 阅读《促织》和《变形记》,写下你的看法。

比较阅读

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])