三年级下册数学教学反思-7.5 数学广场-谁围出的面积最大沪教版

文档属性

| 名称 | 三年级下册数学教学反思-7.5 数学广场-谁围出的面积最大沪教版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 21.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-22 20:56:42 | ||

图片预览

文档简介

知不足而改——《谁围成的面积大》教学反思

在接到这个课题的时候,我一时难于入手,书上内容只有:用20根火柴围成的5张长方形图。如此简单的一页要如何设计这节课的教学环节呢?因此我参考了学校以往的教案和网上的几篇教案,加入自己的想法后完成了一份教案。但给居老师看的时候却受到了居老师的批评:内容设计的太简单单一,练习又少。经居老师耐心地一步步指导后,赶紧回家重新修改了教案,并仔细制作了课件。当然在做课件时又会有自己的想法,于是又反复修改教案。但是心中总怀着一些忐忑:居老师的内容每次都会提升一些要求,对于这边的学生来说,能解决的了?或者说经过讲解能理解的了吗?而且居老师的内容很丰富,还要加上学生用小棒围长方形的操作活动,时间上能来得及吗?说实话心里还真是没谱。周五就这样不安地进行了我的试教。

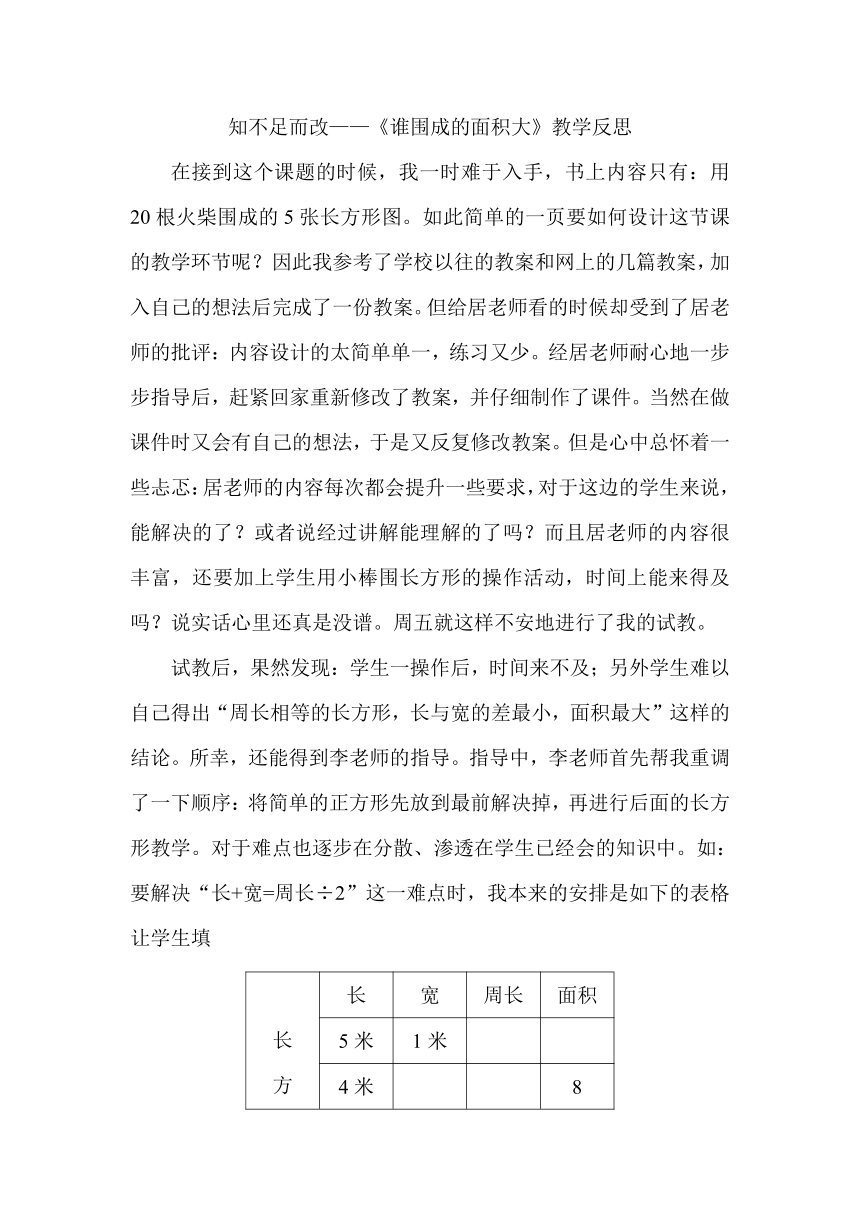

试教后,果然发现:学生一操作后,时间来不及;另外学生难以自己得出“周长相等的长方形,长与宽的差最小,面积最大”这样的结论。所幸,还能得到李老师的指导。指导中,李老师首先帮我重调了一下顺序:将简单的正方形先放到最前解决掉,再进行后面的长方形教学。对于难点也逐步在分散、渗透在学生已经会的知识中。如:要解决“长+宽=周长÷2”这一难点时,我本来的安排是如下的表格让学生填

长

方

形 长 宽 周长 面积

5米 1米

4米

8

3米

12

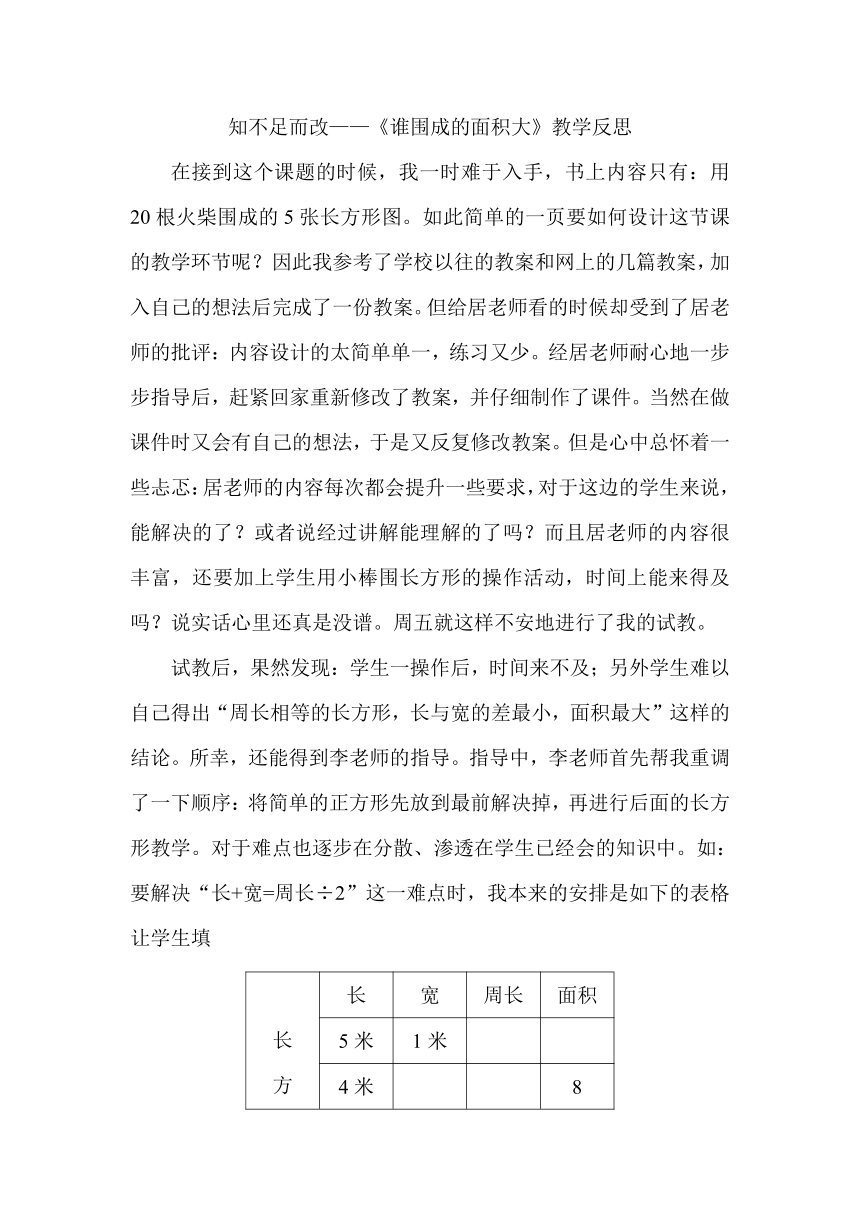

李老师就觉得如果要处理这个难点的话,那就不能花太多时间在计算上,而上表格中还有知道周长,求长或宽的逆运算,学生会反应不过来,所以改成学生没困难、可以口算的下表格

长

方

形 长 宽 周长 面积

5米 1米

4米 2米

3米 3米

然后再用颜色把长、宽和周长3列标出来,提醒学生:注意长与宽的和与周长的关系,让学生得出这个结论,节省计算浪费的时间。还说把学生操作的时间缩短,让有能力的学生可以不借助小棒直接填表,其余学生让他们任意围成长方形,不一定要全都围出来或是有序。

另外要解决“周长相等的长方形,长与宽的差最小,面积最大”这个结论时,居老师给的建议是:用四根手指围成长方形,从扁(面积小)到胖(面积大)的手势,形象地让学生感知:长方形的长和宽越接近,面积就越大。但是李老师就提出:用手势好像看不太清楚也不是很严谨(手指关节难以做到长方形和正方形的直角),所以李老师给我提供了一个新的教具:钉子板。可以在钉子板上通过用橡皮筋的动态演示让学生直观地感知。

最后还探讨了一些题目中的小细节,如“判断:周长是20厘米的长方形面积比周长是40的长方形面积一定小吗?”,在教学中,我发现让学生举例子,但是学生不会。所以李老师就建议:利用课中生成的资源:学生做过的周长是20和周长是22的两张表格,在其中找一找有没有不符合这句话的例子。李老师还想出了“用篱笆靠墙围成长方形,什么时候面积最大”的题目,但是由于之前刚好有机会去黄渡小学听了这节课,教研员说这题对学生而言太难了,所以也就没有放进去。

就这样,周一做完广播操后,我急急忙忙把准备的板贴、学生的练习纸、20一捆的小棒、事先准备的板书表格一一准备好后,沉下心来上课。

上完课后,由于我还准备接下来再上一节课,所以居老师就照着我的教案,给我提出了建议:虽然时间很紧张,但是还是不能缺少让学生动手操作的活动过程。时间紧,就让学生任意围成一个长方形,在学生反馈的时候,教师就相应地出示图形并有序地填入表格。一定要让学生在动手感知中察觉:长与宽越接近,面积就越大。不要给出结论让学生学,而是让学生动手操作得出结论!

另外居老师还是把那道判断给改回来了,即“周长是18厘米的长方形面积比周长是36的长方形面积一定小吗?”因为通过教学我发现:即使是利用了学生做过的题目,让他们来举例,他们还是反映不过来。所以居老师还是主张要改回来,那如何突破这一难点呢?用具体的图形来,即给出学生周长是18厘米(长5厘米,宽4厘米)的长方形和周长是36厘米(长17厘米,宽1厘米)的长方形的两张图,给出图后再让学生判断。

回顾展示课的前前后后,我深有体会:第一,课堂教学的最终目的是提高学生的学习能力,在他们获得知识与技能的同时,更应该关注的是怎样使学生成为会学习的学习者。第二,教学不拘与教材,更要高于教材。要上好一堂课,教师必须把握教学目标,结合不同情况认真进行教学资源统整,寻找教学突破口,精心设计教案,并不断加于改进,才能取得良好的教学效果,最终才能使学生在学习中获得新知识,发展思维,提高学习能力。作为教师要思考的是应该指导学生怎样学,以学生为主体去进行课堂教学,而不是以教为主。

此次经历使我悟出了这样的一个道理:虚心学习,知不足而改之,是最大的收获。

在接到这个课题的时候,我一时难于入手,书上内容只有:用20根火柴围成的5张长方形图。如此简单的一页要如何设计这节课的教学环节呢?因此我参考了学校以往的教案和网上的几篇教案,加入自己的想法后完成了一份教案。但给居老师看的时候却受到了居老师的批评:内容设计的太简单单一,练习又少。经居老师耐心地一步步指导后,赶紧回家重新修改了教案,并仔细制作了课件。当然在做课件时又会有自己的想法,于是又反复修改教案。但是心中总怀着一些忐忑:居老师的内容每次都会提升一些要求,对于这边的学生来说,能解决的了?或者说经过讲解能理解的了吗?而且居老师的内容很丰富,还要加上学生用小棒围长方形的操作活动,时间上能来得及吗?说实话心里还真是没谱。周五就这样不安地进行了我的试教。

试教后,果然发现:学生一操作后,时间来不及;另外学生难以自己得出“周长相等的长方形,长与宽的差最小,面积最大”这样的结论。所幸,还能得到李老师的指导。指导中,李老师首先帮我重调了一下顺序:将简单的正方形先放到最前解决掉,再进行后面的长方形教学。对于难点也逐步在分散、渗透在学生已经会的知识中。如:要解决“长+宽=周长÷2”这一难点时,我本来的安排是如下的表格让学生填

长

方

形 长 宽 周长 面积

5米 1米

4米

8

3米

12

李老师就觉得如果要处理这个难点的话,那就不能花太多时间在计算上,而上表格中还有知道周长,求长或宽的逆运算,学生会反应不过来,所以改成学生没困难、可以口算的下表格

长

方

形 长 宽 周长 面积

5米 1米

4米 2米

3米 3米

然后再用颜色把长、宽和周长3列标出来,提醒学生:注意长与宽的和与周长的关系,让学生得出这个结论,节省计算浪费的时间。还说把学生操作的时间缩短,让有能力的学生可以不借助小棒直接填表,其余学生让他们任意围成长方形,不一定要全都围出来或是有序。

另外要解决“周长相等的长方形,长与宽的差最小,面积最大”这个结论时,居老师给的建议是:用四根手指围成长方形,从扁(面积小)到胖(面积大)的手势,形象地让学生感知:长方形的长和宽越接近,面积就越大。但是李老师就提出:用手势好像看不太清楚也不是很严谨(手指关节难以做到长方形和正方形的直角),所以李老师给我提供了一个新的教具:钉子板。可以在钉子板上通过用橡皮筋的动态演示让学生直观地感知。

最后还探讨了一些题目中的小细节,如“判断:周长是20厘米的长方形面积比周长是40的长方形面积一定小吗?”,在教学中,我发现让学生举例子,但是学生不会。所以李老师就建议:利用课中生成的资源:学生做过的周长是20和周长是22的两张表格,在其中找一找有没有不符合这句话的例子。李老师还想出了“用篱笆靠墙围成长方形,什么时候面积最大”的题目,但是由于之前刚好有机会去黄渡小学听了这节课,教研员说这题对学生而言太难了,所以也就没有放进去。

就这样,周一做完广播操后,我急急忙忙把准备的板贴、学生的练习纸、20一捆的小棒、事先准备的板书表格一一准备好后,沉下心来上课。

上完课后,由于我还准备接下来再上一节课,所以居老师就照着我的教案,给我提出了建议:虽然时间很紧张,但是还是不能缺少让学生动手操作的活动过程。时间紧,就让学生任意围成一个长方形,在学生反馈的时候,教师就相应地出示图形并有序地填入表格。一定要让学生在动手感知中察觉:长与宽越接近,面积就越大。不要给出结论让学生学,而是让学生动手操作得出结论!

另外居老师还是把那道判断给改回来了,即“周长是18厘米的长方形面积比周长是36的长方形面积一定小吗?”因为通过教学我发现:即使是利用了学生做过的题目,让他们来举例,他们还是反映不过来。所以居老师还是主张要改回来,那如何突破这一难点呢?用具体的图形来,即给出学生周长是18厘米(长5厘米,宽4厘米)的长方形和周长是36厘米(长17厘米,宽1厘米)的长方形的两张图,给出图后再让学生判断。

回顾展示课的前前后后,我深有体会:第一,课堂教学的最终目的是提高学生的学习能力,在他们获得知识与技能的同时,更应该关注的是怎样使学生成为会学习的学习者。第二,教学不拘与教材,更要高于教材。要上好一堂课,教师必须把握教学目标,结合不同情况认真进行教学资源统整,寻找教学突破口,精心设计教案,并不断加于改进,才能取得良好的教学效果,最终才能使学生在学习中获得新知识,发展思维,提高学习能力。作为教师要思考的是应该指导学生怎样学,以学生为主体去进行课堂教学,而不是以教为主。

此次经历使我悟出了这样的一个道理:虚心学习,知不足而改之,是最大的收获。