人教统编版高中历史必修中外历史纲要上 第7课 隋唐 制度的变化与创新课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教统编版高中历史必修中外历史纲要上 第7课 隋唐 制度的变化与创新课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第7课 隋唐制度的变化与创新

一、选官制度

世官制(世卿世?)

A:定义

世官制"就是指世代为官,官吏都具有世袭官职的特权。世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。"世官" ——即贵族世代为官的制度。就其所任而言 ,世官并不等于世职 ,并不局限于某家族世代担任某一固定官职 ,就其主体而言 ,世族是世官的基础 ,只要一个世家大族不倒 ,其成员就随时可能有出任重要官职。

B:产生的原因

从根本上说,世官制是西周时人们仍保持着牢固的血缘联系,人群基本以族区分(特别是征服与被征服族的区分)的产物,并得到宗法、分封的制度上的保证,从而自然形成了各级宗族长同时也就是各级官长,家国一体、家国同构的统治模式、格局。

1.选官制度的演变

C:评价

积极:"世官制"作为一定历史条件下的产物,不可否认曾发挥过重要的作用。

首先:作为王朝统治的贵族,在"世官制"下与王朝形成较长时期的共存共荣关系,从而使王朝在相当长的时期内维持了正常的统治局面,

"世官制"给贵族和官吏以充分共享政权的机会,保证了他们代代矢志效忠王朝。

其次:"世官制"将可供选择的合适人选推进了各级统治机构中。贵族官吏因垄断教育文化而垄断了统治经验的积累和传承,这就决定了只有贵族官吏才可能赋予统治才干,才是当官为政合适人选。

局限:世官制不利于优秀人才的选拔,会造成人才资源的浪费,官宦子弟会失去奋发进取之心从而滋生惰性,管理能力也会衰退。

D:衰亡

春秋战国时期"世官制"难以适应各国富国强兵、争霸战争的需要从而逐步走向衰亡,以广泛选贤任能的官史"选任制"逐步确立,到战国中后期,"选任制"基本确立。

汉代的选官制度——察举和征召

A:察举制——自下而上的选官方式、主要方式

确立:汉武帝在即位之初的第一年,就诏令"举贤良方正直言极谏之士"。6年之后,又下诏策试贤良,并且要求"初令郡国举孝廉各一人",明确规定了郡国必须选举的人数这标志察举制的正式建立。

概况:汉朝的察举制,以地方推荐为主(推荐中重道德标准),考试为辅,考试与推荐相辅而行。

1.选官制度的演变

评价

积极:

①在察举制下,个人的社会背景、家庭出身不再是选士任官的唯一依据.地方士人只要有真才实学,有一定的社会威望,或有值得称颂的道德品质,就有可能成为察举对象,从而登上仕途.许多出身卑微的人才像主父偃、东方朔、司马相如在汉武帝时得到重用,而这在世卿世禄制下是根本不可能的.

②察举制有利于招徕各类人才

③察举制有利于中央集权

④察举制在其实行之初一般能保证被察举者的“质量”

弊端:

①在察举制下,不可能把所有贤人都推荐给朝廷,仍有许多不为人知的贤才被埋没,造成了人才的流失和浪费

②对士人道德品质的考察是察举制的前提,但这不易作好,因为很难对人的道德品质作出中肯的评价.

魏晋南北朝时期——九品中正制

A:背景

汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。那时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。自曹操开始,尝试新的选人方法,曹丕继魏王后,采纳吏部尚书陈群的建议,颁制九品中正制。

B:内容

曹魏时,创立了新的选官制度九品中正制。中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。选官标准从初创时期的家世和才能并重,发展到西晋时期主要看重家世。

C:影响

这种选官制度既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。但九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

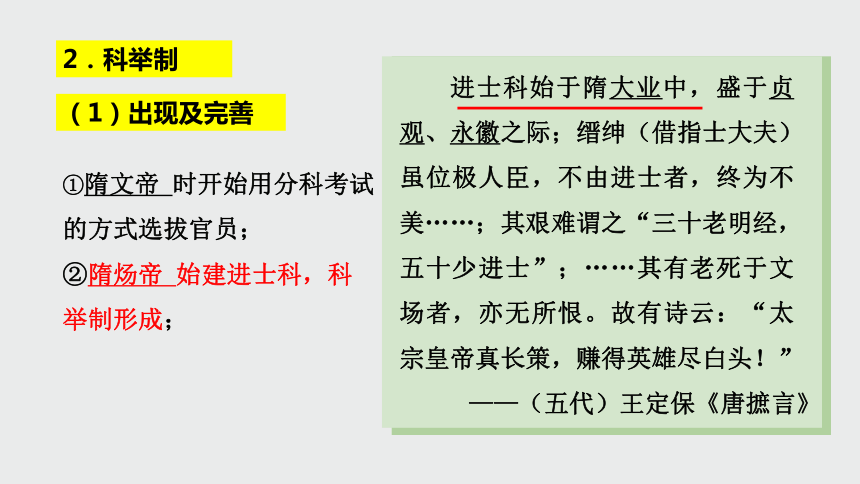

①隋文帝 时开始用分科考试的方式选拔官员;

②隋炀帝 始建进士科,科举制形成;

2.科举制

(1)出现及完善

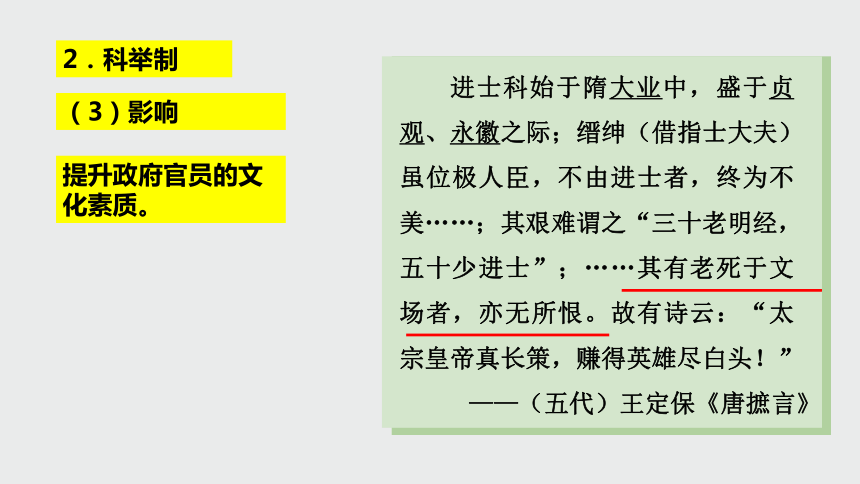

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

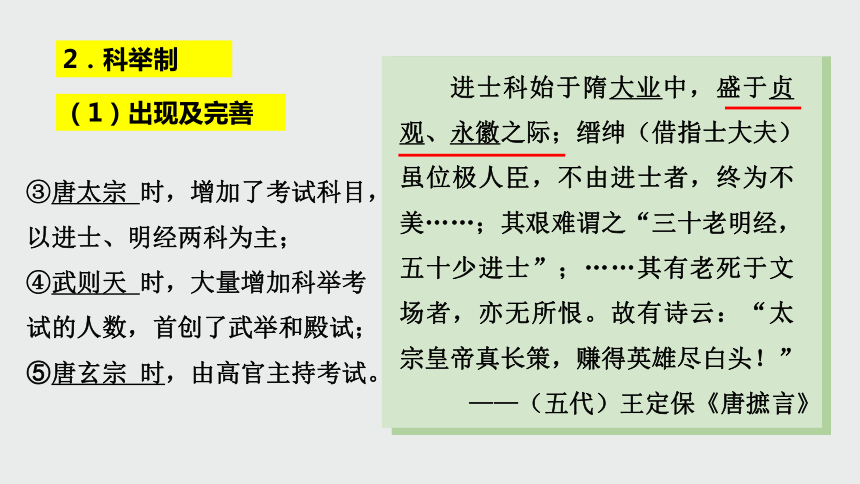

③唐太宗 时,增加了考试科目,以进士、明经两科为主;

④武则天 时,大量增加科举考试的人数,首创了武举和殿试;

⑤唐玄宗 时,由高官主持考试。

2.科举制

(1)出现及完善

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

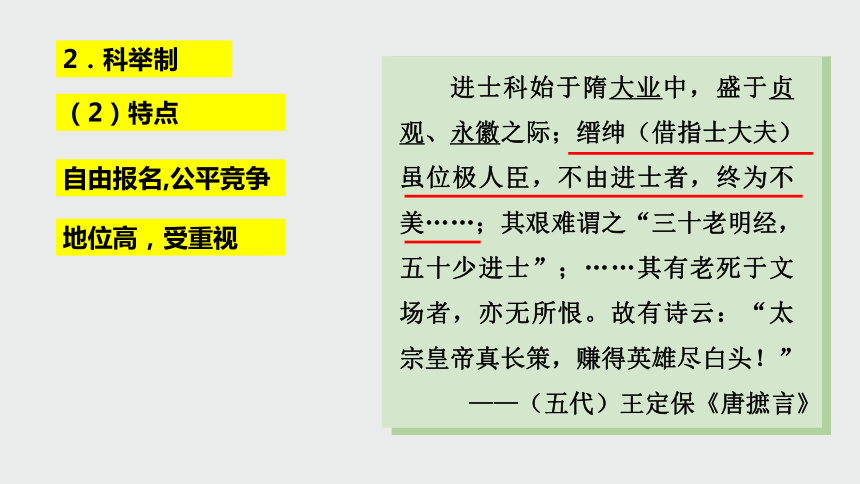

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(2)特点

自由报名,公平竞争

地位高,受重视

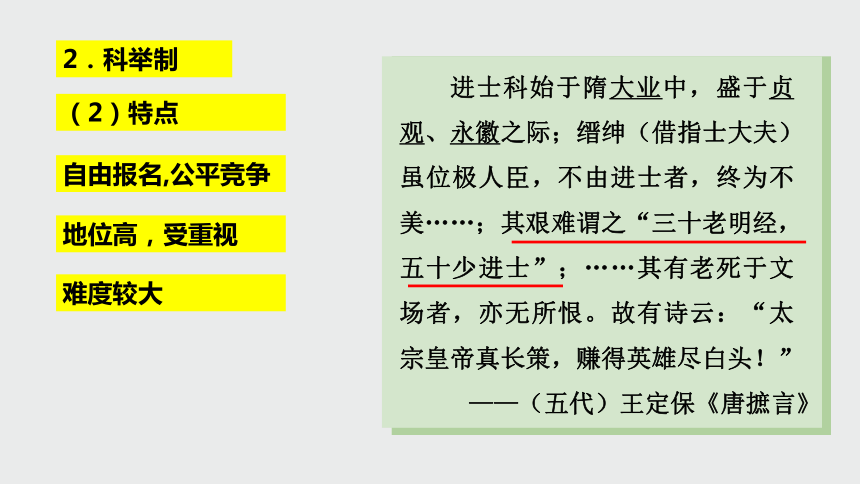

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(2)特点

难度较大

自由报名,公平竞争

地位高,受重视

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(3)影响

提升政府官员的文化素质。

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(3)影响

扩大统治基础,有利于加强中央集权。

提升政府官员的文化素质。

2.科举制

(3)影响

扩大统治基础,有利于加强中央集权。

提供公平的机会,使社会中下层的读书人参与政权。

科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”。

——薛明扬《中国传统文化概论》

提升政府官员的文化素质。

汉

察举制

1.选官制度的演变

?

一、选官制度

周

·世卿

·世禄

战国

军功爵制

秦

文法吏

出身

军功

明法

品行

魏晋南北朝

九品中正制

门第

隋唐

科举制

才能

科举制使得官员选拔变得更加公开和公平,隋唐时期,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

白居易二十九岁进士及第,开始了宦海生涯,历任户部参军、中书舍人、刑部侍郎等官职。

二、中央官制

1.秦汉中央官制

秦

三公九卿

二、中央官制

1.秦汉中央官制

秦

三公九卿

汉

内外朝制

三省六部示意图

1.隋唐三省六部制

二、中央官制

皇帝

中书省

门下省

尚书省

提交上奏

封驳

同意后

交予审理

通过审议

起草政令

审议政令

执行政令

吏 户 礼 兵 刑 工

(六部)

河南境内,黄河决堤,洪水泛滥,粮食减产,瘟疫横行,百姓流离,民不聊生。北部边境突厥问询,准备借机作乱。

三省六部示意图

1.隋唐三省六部制

二、中央官制

皇帝

中书省

门下省

尚书省

提交上奏

封驳

同意后

交予审理

通过审议

起草政令

审议政令

执行政令

吏 户 礼 兵 刑 工

(六部)

(2)影响

分工明确

避免决策失误

削弱相权加强皇权

(1)特点

相互制约

提高效率

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

——《观刈麦》

身外充征赋,上以奉君亲。

国家定两税,本意在爱人。

——《重赋》

窃喜赋敛毕,幸闻闾井安。

——《征秋税毕题郡南亭》

三、赋税制度

1.魏晋南北朝:租调制(前提:均田制)

中原汉族迁往江南

东汉至东晋十六国时期时期,我国人口迁徙示意图

黄河流域出现大量无主荒地

均田制:在不触动原私有土地的基础上,国家将掌握的无主荒地授予农民。

收税标准:按人户收粮食和绢帛。

租调制:受田农民每年须向国家缴纳一定数量的租(指田租,缴纳谷物)调(指户税,缴纳帛或布),还必须服徭役和兵役。

2.隋至唐初:租庸调制

(2)作用:

①保障了政府的赋税收入。

②保证农民生产时间。

(1)内容

租是田租

调是户税

庸是纳绢代役

(成年男子每年向官府交纳定量的谷物)

(指服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役)

(交纳定量的绢或布)

有利于社会经济稳定发展。

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

社会生产力的提高和商品经济的发展

土地兼并空前盛行

政府控制的土地日益稀少

政府已无地授田

税收减少

唐中叶

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

“两税法”颁布以后,到建中年间,就有了1300多万贯的两税收益,比“两税法”以前唐王朝的全部财赋收入还 要多出百万,唐王朝的全部财赋收入达到了3000余万贯。

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

“以财产的多少为计税依据,不仅拓宽了征税的广度,增加了财政收入,而且能够依照财产多少即按照纳税人负税能力大小来进行征税。

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

税收制度更加公平合理

3.唐中叶:两税法

(1)弊端

国家定两税,本意在忧人。

......

厥初防其淫,明敕内外臣。税外加一物,皆以枉法论。

奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。

.....

夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘。

————《白居易集》

结合所学,从材料中总结两税法的弊端

选官制度

中央官制

赋税制度

为国家选拔优秀的人才

优秀的人才组成了政府

政府的运作需要经济的保障

一、选官制度

世官制(世卿世?)

A:定义

世官制"就是指世代为官,官吏都具有世袭官职的特权。世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。"世官" ——即贵族世代为官的制度。就其所任而言 ,世官并不等于世职 ,并不局限于某家族世代担任某一固定官职 ,就其主体而言 ,世族是世官的基础 ,只要一个世家大族不倒 ,其成员就随时可能有出任重要官职。

B:产生的原因

从根本上说,世官制是西周时人们仍保持着牢固的血缘联系,人群基本以族区分(特别是征服与被征服族的区分)的产物,并得到宗法、分封的制度上的保证,从而自然形成了各级宗族长同时也就是各级官长,家国一体、家国同构的统治模式、格局。

1.选官制度的演变

C:评价

积极:"世官制"作为一定历史条件下的产物,不可否认曾发挥过重要的作用。

首先:作为王朝统治的贵族,在"世官制"下与王朝形成较长时期的共存共荣关系,从而使王朝在相当长的时期内维持了正常的统治局面,

"世官制"给贵族和官吏以充分共享政权的机会,保证了他们代代矢志效忠王朝。

其次:"世官制"将可供选择的合适人选推进了各级统治机构中。贵族官吏因垄断教育文化而垄断了统治经验的积累和传承,这就决定了只有贵族官吏才可能赋予统治才干,才是当官为政合适人选。

局限:世官制不利于优秀人才的选拔,会造成人才资源的浪费,官宦子弟会失去奋发进取之心从而滋生惰性,管理能力也会衰退。

D:衰亡

春秋战国时期"世官制"难以适应各国富国强兵、争霸战争的需要从而逐步走向衰亡,以广泛选贤任能的官史"选任制"逐步确立,到战国中后期,"选任制"基本确立。

汉代的选官制度——察举和征召

A:察举制——自下而上的选官方式、主要方式

确立:汉武帝在即位之初的第一年,就诏令"举贤良方正直言极谏之士"。6年之后,又下诏策试贤良,并且要求"初令郡国举孝廉各一人",明确规定了郡国必须选举的人数这标志察举制的正式建立。

概况:汉朝的察举制,以地方推荐为主(推荐中重道德标准),考试为辅,考试与推荐相辅而行。

1.选官制度的演变

评价

积极:

①在察举制下,个人的社会背景、家庭出身不再是选士任官的唯一依据.地方士人只要有真才实学,有一定的社会威望,或有值得称颂的道德品质,就有可能成为察举对象,从而登上仕途.许多出身卑微的人才像主父偃、东方朔、司马相如在汉武帝时得到重用,而这在世卿世禄制下是根本不可能的.

②察举制有利于招徕各类人才

③察举制有利于中央集权

④察举制在其实行之初一般能保证被察举者的“质量”

弊端:

①在察举制下,不可能把所有贤人都推荐给朝廷,仍有许多不为人知的贤才被埋没,造成了人才的流失和浪费

②对士人道德品质的考察是察举制的前提,但这不易作好,因为很难对人的道德品质作出中肯的评价.

魏晋南北朝时期——九品中正制

A:背景

汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。那时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。自曹操开始,尝试新的选人方法,曹丕继魏王后,采纳吏部尚书陈群的建议,颁制九品中正制。

B:内容

曹魏时,创立了新的选官制度九品中正制。中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。选官标准从初创时期的家世和才能并重,发展到西晋时期主要看重家世。

C:影响

这种选官制度既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。但九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

①隋文帝 时开始用分科考试的方式选拔官员;

②隋炀帝 始建进士科,科举制形成;

2.科举制

(1)出现及完善

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

③唐太宗 时,增加了考试科目,以进士、明经两科为主;

④武则天 时,大量增加科举考试的人数,首创了武举和殿试;

⑤唐玄宗 时,由高官主持考试。

2.科举制

(1)出现及完善

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(2)特点

自由报名,公平竞争

地位高,受重视

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(2)特点

难度较大

自由报名,公平竞争

地位高,受重视

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(3)影响

提升政府官员的文化素质。

2.科举制

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅(借指士大夫)虽位极人臣,不由进士者,终为不美……;其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”;……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——(五代)王定保《唐摭言》

(3)影响

扩大统治基础,有利于加强中央集权。

提升政府官员的文化素质。

2.科举制

(3)影响

扩大统治基础,有利于加强中央集权。

提供公平的机会,使社会中下层的读书人参与政权。

科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”。

——薛明扬《中国传统文化概论》

提升政府官员的文化素质。

汉

察举制

1.选官制度的演变

?

一、选官制度

周

·世卿

·世禄

战国

军功爵制

秦

文法吏

出身

军功

明法

品行

魏晋南北朝

九品中正制

门第

隋唐

科举制

才能

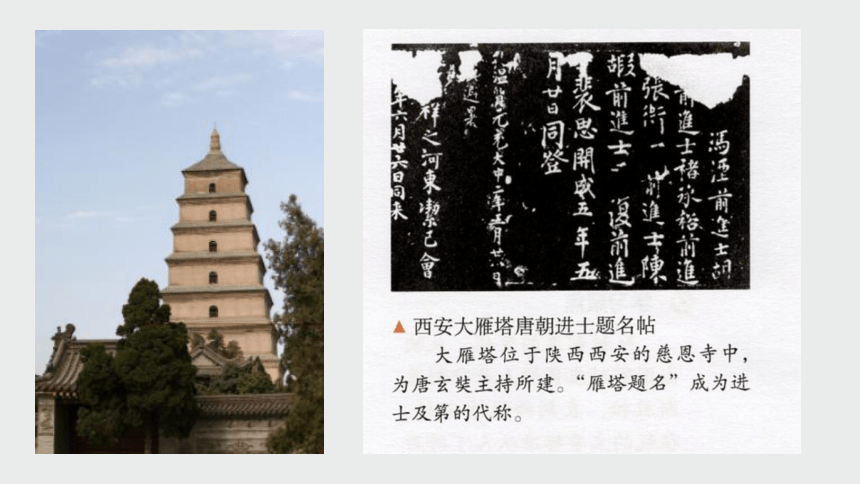

科举制使得官员选拔变得更加公开和公平,隋唐时期,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

白居易二十九岁进士及第,开始了宦海生涯,历任户部参军、中书舍人、刑部侍郎等官职。

二、中央官制

1.秦汉中央官制

秦

三公九卿

二、中央官制

1.秦汉中央官制

秦

三公九卿

汉

内外朝制

三省六部示意图

1.隋唐三省六部制

二、中央官制

皇帝

中书省

门下省

尚书省

提交上奏

封驳

同意后

交予审理

通过审议

起草政令

审议政令

执行政令

吏 户 礼 兵 刑 工

(六部)

河南境内,黄河决堤,洪水泛滥,粮食减产,瘟疫横行,百姓流离,民不聊生。北部边境突厥问询,准备借机作乱。

三省六部示意图

1.隋唐三省六部制

二、中央官制

皇帝

中书省

门下省

尚书省

提交上奏

封驳

同意后

交予审理

通过审议

起草政令

审议政令

执行政令

吏 户 礼 兵 刑 工

(六部)

(2)影响

分工明确

避免决策失误

削弱相权加强皇权

(1)特点

相互制约

提高效率

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

——《观刈麦》

身外充征赋,上以奉君亲。

国家定两税,本意在爱人。

——《重赋》

窃喜赋敛毕,幸闻闾井安。

——《征秋税毕题郡南亭》

三、赋税制度

1.魏晋南北朝:租调制(前提:均田制)

中原汉族迁往江南

东汉至东晋十六国时期时期,我国人口迁徙示意图

黄河流域出现大量无主荒地

均田制:在不触动原私有土地的基础上,国家将掌握的无主荒地授予农民。

收税标准:按人户收粮食和绢帛。

租调制:受田农民每年须向国家缴纳一定数量的租(指田租,缴纳谷物)调(指户税,缴纳帛或布),还必须服徭役和兵役。

2.隋至唐初:租庸调制

(2)作用:

①保障了政府的赋税收入。

②保证农民生产时间。

(1)内容

租是田租

调是户税

庸是纳绢代役

(成年男子每年向官府交纳定量的谷物)

(指服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役)

(交纳定量的绢或布)

有利于社会经济稳定发展。

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

社会生产力的提高和商品经济的发展

土地兼并空前盛行

政府控制的土地日益稀少

政府已无地授田

税收减少

唐中叶

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

“两税法”颁布以后,到建中年间,就有了1300多万贯的两税收益,比“两税法”以前唐王朝的全部财赋收入还 要多出百万,唐王朝的全部财赋收入达到了3000余万贯。

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

3.唐中叶:两税法

按人户收税

按资产收税

租庸调制

两税法

以土地(资产)的多少作为纳税标准

(1)特点

一年两次

“以财产的多少为计税依据,不仅拓宽了征税的广度,增加了财政收入,而且能够依照财产多少即按照纳税人负税能力大小来进行征税。

(2)作用

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

税收制度更加公平合理

3.唐中叶:两税法

(1)弊端

国家定两税,本意在忧人。

......

厥初防其淫,明敕内外臣。税外加一物,皆以枉法论。

奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。

.....

夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘。

————《白居易集》

结合所学,从材料中总结两税法的弊端

选官制度

中央官制

赋税制度

为国家选拔优秀的人才

优秀的人才组成了政府

政府的运作需要经济的保障

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进