统编版选择性必修上册第二单元4.1《论语》十二章 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修上册第二单元4.1《论语》十二章 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 103.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-23 18:14:22 | ||

图片预览

文档简介

论语十二章

《论语》

学习目标

1.能流畅地朗读课文、背诵课文,培养阅读文言文的语感。

2.学习重点文言词语,能用现代汉语翻译课文。

3.了解各则语录的内容。

预习任务

1.文学常识

孔子(公元前551--公元前479),名 ,字 , 末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。孔子是我国古代著名的思想家、教育家、 学派创始人。

《 》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

2.自己诵读文段,找出自己不理解的词句,并进行标注

3.小组合作,将自己画出的难点与同组同学交流,小组长整理本组的难懂字词。准备上课交流。(课前写到留言区)

4.自主检测

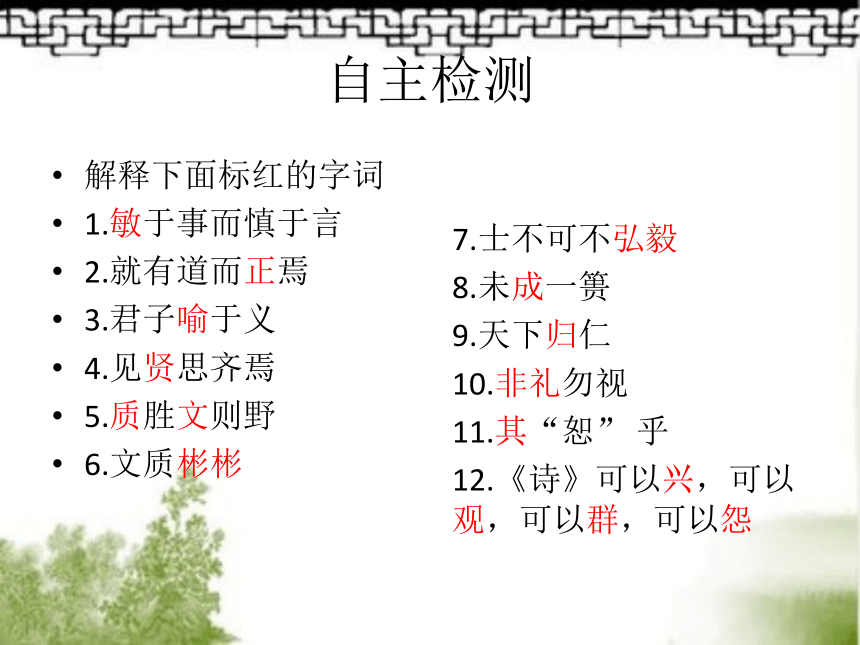

自主检测

解释下面标红的字词

1.敏于事而慎于言

2.就有道而正焉

3.君子喻于义

4.见贤思齐焉

5.质胜文则野

6.文质彬彬

7.士不可不弘毅

8.未成一篑

9.天下归仁

10.非礼勿视

11.其“恕” 乎

12.《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨

思考提高

这十二章中,孔子提到了哪些君子应具备的品德?你能否进行总结?(自己总结完后小组讨论。)

孔子,名 ?,字 ,春秋末期 ____家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。开___讲学的风气,传说有

弟子 人,身通六艺者 人。

孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

《 》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

入世

论语

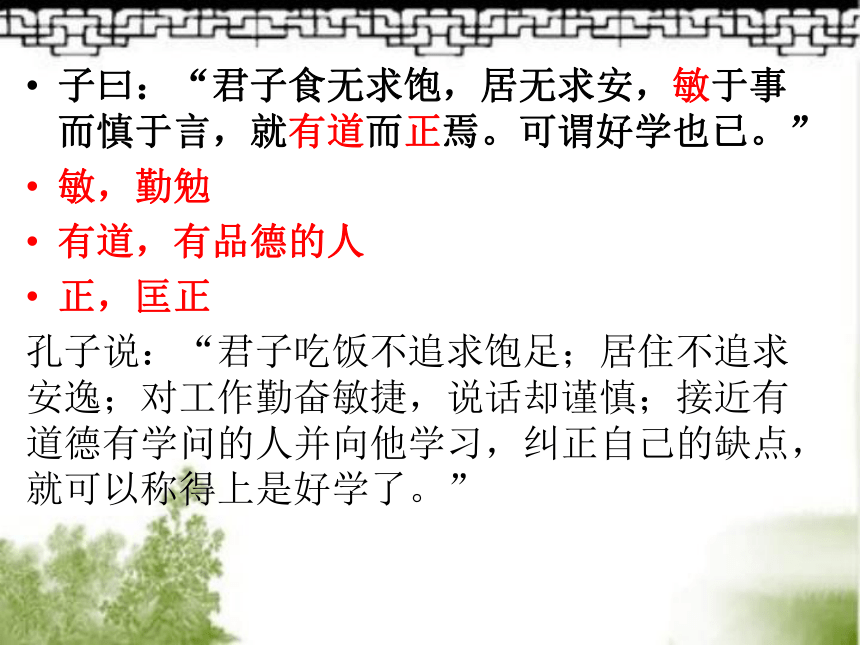

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

敏,勤勉

有道,有品德的人

正,匡正

孔子说:“君子吃饭不追求饱足;居住不追求安逸;对工作勤奋敏捷,说话却谨慎;接近有道德有学问的人并向他学习,纠正自己的缺点,就可以称得上是好学了。”

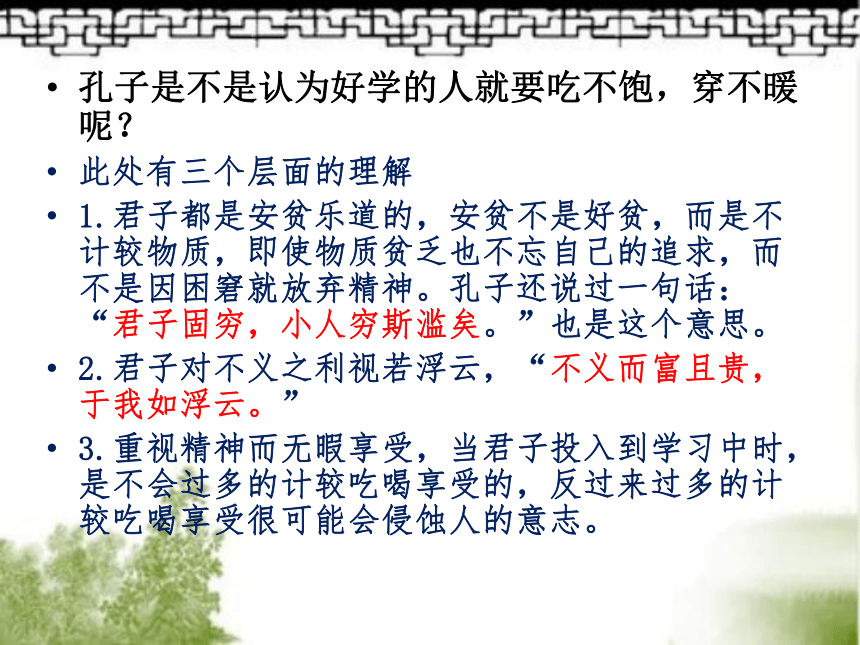

孔子是不是认为好学的人就要吃不饱,穿不暖呢?

此处有三个层面的理解

1.君子都是安贫乐道的,安贫不是好贫,而是不计较物质,即使物质贫乏也不忘自己的追求,而不是因困窘就放弃精神。孔子还说过一句话:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”也是这个意思。

2.君子对不义之利视若浮云,“不义而富且贵,于我如浮云。”

3.重视精神而无暇享受,当君子投入到学习中时,是不会过多的计较吃喝享受的,反过来过多的计较吃喝享受很可能会侵蚀人的意志。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而,如果

如礼何,怎样对待礼呢?

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎么对待音乐呢?”

孔子就把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

礼乐制度

西周时期,周天子分封天下,所分封的诸侯国林立,为维护其以周天子为中心的有秩序的统治。周文王的第四个儿子,周武王之弟——周公旦开始制礼作乐,即周礼。周礼作为各级贵族的政治和生活准则,成为维护宗法制度必不可少的工具。礼乐制度在这一时期,得到非常完善的发展,奠定了中国传统文化的基调。

礼,指各种礼节规范。乐,包括音乐和舞蹈。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

翻译

孔子说:“早上明白了仁义之道,晚上为它去死也可以。”

懂得了仁义的 道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫之,甚至不惜牺牲自己的生命。

首先,“朝闻道,夕死可矣”重在“行”,即实践。

其次,"朝闻道,夕死可矣"强调牺牲精神。

孔子的"杀身以成仁"、孟子的"舍生而取义"正是"朝闻道,夕死可矣"一句话的最佳注脚

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻,知晓,明白

翻译:

君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形容词用作名词,贤者,有贤德、有才华的人。

齐:与......看齐。

焉:于之。

内:方位名词作状语,在心里。

翻译:

孔子说:"看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,自己的内心就要反省是否有和他一样的错误。"

这句话不但给人以催人上进的鞭策,也显示了与强者看齐的不服精神与无畏斗志,同时也教人处世做人要低调,时时小心,勿多话语,勿擅行动。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”

质,质朴,朴实

文,文采

野,粗鄙

史,浮夸

彬彬,配合适当

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子。”

补充:质与文的关系

文质不可以相胜,然质之胜文,犹之甘可以受和,白可以受采也。文胜而至于灭质,则其本亡矣。虽有文,将安施乎?然则与其史也,宁野。——杨时

尊德性而不道问学,谓之野。道问学而不尊德性,谓之史。君子尊德性而道问学,故文质彬彬也。——江谦

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后己,不亦远乎?”

弘,广,大,指志向远大

毅,坚强

已,停止

翻译:

士不可不志向远大,意志坚强,因为他肩负重任,路途遥远。以实行仁道为已任,不是很重大吗?到死方才停止下来,难道不是遥远吗?

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

成,成功

篑,土筐

平,填平

翻译

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知,同“智”

翻译:

孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德,那就是仁爱,智慧和勇敢。引申可理解为一个人要是有足够的道德修养,内心足够强大,没有什么能扰乱他平静的心态。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

一日,一旦

归,称赞

目,条目

事,实践

翻译:

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”?颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

仁与礼的关系

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

“仁”的关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”?子曰:“其恕乎!已所不欲,勿施于人。”

一言,一个字

其,大概

子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”

孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

孔子主张“以宽恕之心待人”。反映了孔子“仁”的学说的一个方面,也是谈思想品德修养,强调“修己”。

我们应该加强自身的修养,要为别人考虑,多站在别人的角度上思考问题,学会体谅别人,尊重别人。

子曰:“小子何莫学夫诗。诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

小子,孔子对学生的称呼

夫,那

兴,激发人的感情

观,观察政治的得失、风俗的盛衰

群,提高人际交往能力

怨,讽刺时政

迩,近

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以观察政治的得失,可以培养群体观念,可以学得讽刺时政的技巧。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

《诗》的作用

学诗的功能——兴观群怨;

目的——事父事君;

实现此功能、达到此目的的途径——“识鸟兽草木之名”。(孔子观照自然事物时的一贯态度也能够支持这种解释的合理性:当他提到自然物时,往往将其与人格道德相比,因此形成了“比德”的美学思想。)

第一,学诗重在“教化”

第二,“教化”须以“诗的方式”进行。

君子的品质

好学

有牺牲精神

追求道义

自我反省

文质彬彬

弘毅

坚持不懈

智仁勇

恕

实现途径

克己复礼

重视《诗经》的重要性

《论语》

学习目标

1.能流畅地朗读课文、背诵课文,培养阅读文言文的语感。

2.学习重点文言词语,能用现代汉语翻译课文。

3.了解各则语录的内容。

预习任务

1.文学常识

孔子(公元前551--公元前479),名 ,字 , 末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。孔子是我国古代著名的思想家、教育家、 学派创始人。

《 》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

2.自己诵读文段,找出自己不理解的词句,并进行标注

3.小组合作,将自己画出的难点与同组同学交流,小组长整理本组的难懂字词。准备上课交流。(课前写到留言区)

4.自主检测

自主检测

解释下面标红的字词

1.敏于事而慎于言

2.就有道而正焉

3.君子喻于义

4.见贤思齐焉

5.质胜文则野

6.文质彬彬

7.士不可不弘毅

8.未成一篑

9.天下归仁

10.非礼勿视

11.其“恕” 乎

12.《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨

思考提高

这十二章中,孔子提到了哪些君子应具备的品德?你能否进行总结?(自己总结完后小组讨论。)

孔子,名 ?,字 ,春秋末期 ____家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。开___讲学的风气,传说有

弟子 人,身通六艺者 人。

孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

《 》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

入世

论语

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

敏,勤勉

有道,有品德的人

正,匡正

孔子说:“君子吃饭不追求饱足;居住不追求安逸;对工作勤奋敏捷,说话却谨慎;接近有道德有学问的人并向他学习,纠正自己的缺点,就可以称得上是好学了。”

孔子是不是认为好学的人就要吃不饱,穿不暖呢?

此处有三个层面的理解

1.君子都是安贫乐道的,安贫不是好贫,而是不计较物质,即使物质贫乏也不忘自己的追求,而不是因困窘就放弃精神。孔子还说过一句话:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”也是这个意思。

2.君子对不义之利视若浮云,“不义而富且贵,于我如浮云。”

3.重视精神而无暇享受,当君子投入到学习中时,是不会过多的计较吃喝享受的,反过来过多的计较吃喝享受很可能会侵蚀人的意志。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而,如果

如礼何,怎样对待礼呢?

孔子说:“做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎么对待音乐呢?”

孔子就把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

礼乐制度

西周时期,周天子分封天下,所分封的诸侯国林立,为维护其以周天子为中心的有秩序的统治。周文王的第四个儿子,周武王之弟——周公旦开始制礼作乐,即周礼。周礼作为各级贵族的政治和生活准则,成为维护宗法制度必不可少的工具。礼乐制度在这一时期,得到非常完善的发展,奠定了中国传统文化的基调。

礼,指各种礼节规范。乐,包括音乐和舞蹈。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

翻译

孔子说:“早上明白了仁义之道,晚上为它去死也可以。”

懂得了仁义的 道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫之,甚至不惜牺牲自己的生命。

首先,“朝闻道,夕死可矣”重在“行”,即实践。

其次,"朝闻道,夕死可矣"强调牺牲精神。

孔子的"杀身以成仁"、孟子的"舍生而取义"正是"朝闻道,夕死可矣"一句话的最佳注脚

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻,知晓,明白

翻译:

君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形容词用作名词,贤者,有贤德、有才华的人。

齐:与......看齐。

焉:于之。

内:方位名词作状语,在心里。

翻译:

孔子说:"看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,自己的内心就要反省是否有和他一样的错误。"

这句话不但给人以催人上进的鞭策,也显示了与强者看齐的不服精神与无畏斗志,同时也教人处世做人要低调,时时小心,勿多话语,勿擅行动。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”

质,质朴,朴实

文,文采

野,粗鄙

史,浮夸

彬彬,配合适当

孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子。”

补充:质与文的关系

文质不可以相胜,然质之胜文,犹之甘可以受和,白可以受采也。文胜而至于灭质,则其本亡矣。虽有文,将安施乎?然则与其史也,宁野。——杨时

尊德性而不道问学,谓之野。道问学而不尊德性,谓之史。君子尊德性而道问学,故文质彬彬也。——江谦

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后己,不亦远乎?”

弘,广,大,指志向远大

毅,坚强

已,停止

翻译:

士不可不志向远大,意志坚强,因为他肩负重任,路途遥远。以实行仁道为已任,不是很重大吗?到死方才停止下来,难道不是遥远吗?

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

成,成功

篑,土筐

平,填平

翻译

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知,同“智”

翻译:

孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德,那就是仁爱,智慧和勇敢。引申可理解为一个人要是有足够的道德修养,内心足够强大,没有什么能扰乱他平静的心态。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

一日,一旦

归,称赞

目,条目

事,实践

翻译:

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”?颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

仁与礼的关系

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

“仁”的关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”?子曰:“其恕乎!已所不欲,勿施于人。”

一言,一个字

其,大概

子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”

孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

孔子主张“以宽恕之心待人”。反映了孔子“仁”的学说的一个方面,也是谈思想品德修养,强调“修己”。

我们应该加强自身的修养,要为别人考虑,多站在别人的角度上思考问题,学会体谅别人,尊重别人。

子曰:“小子何莫学夫诗。诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

小子,孔子对学生的称呼

夫,那

兴,激发人的感情

观,观察政治的得失、风俗的盛衰

群,提高人际交往能力

怨,讽刺时政

迩,近

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以观察政治的得失,可以培养群体观念,可以学得讽刺时政的技巧。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

《诗》的作用

学诗的功能——兴观群怨;

目的——事父事君;

实现此功能、达到此目的的途径——“识鸟兽草木之名”。(孔子观照自然事物时的一贯态度也能够支持这种解释的合理性:当他提到自然物时,往往将其与人格道德相比,因此形成了“比德”的美学思想。)

第一,学诗重在“教化”

第二,“教化”须以“诗的方式”进行。

君子的品质

好学

有牺牲精神

追求道义

自我反省

文质彬彬

弘毅

坚持不懈

智仁勇

恕

实现途径

克己复礼

重视《诗经》的重要性