人教2019版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 (共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教2019版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 (共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-25 09:40:06 | ||

图片预览

文档简介

1

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

中外历史纲要(上)

1. 三国鼎立

一、魏晋南北朝时期的政权更迭

三国(220年-280年)是上承东汉下启西晋的一段历史时期,分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。赤壁之战时,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的雏型。220年,曹丕篡汉称帝,定都洛阳,国号"魏",史称曹魏,三国历史正式开始。次年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉。222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。223年刘备去世,诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与孙权重新联盟。229年孙权称帝,定都建邺,国号"吴",史称东吴,至此三国正式成立。三国鼎立的局面相对东汉末年军阀混战局面,是实现了几个大范围的局部统一,因此是历史的一大进步。

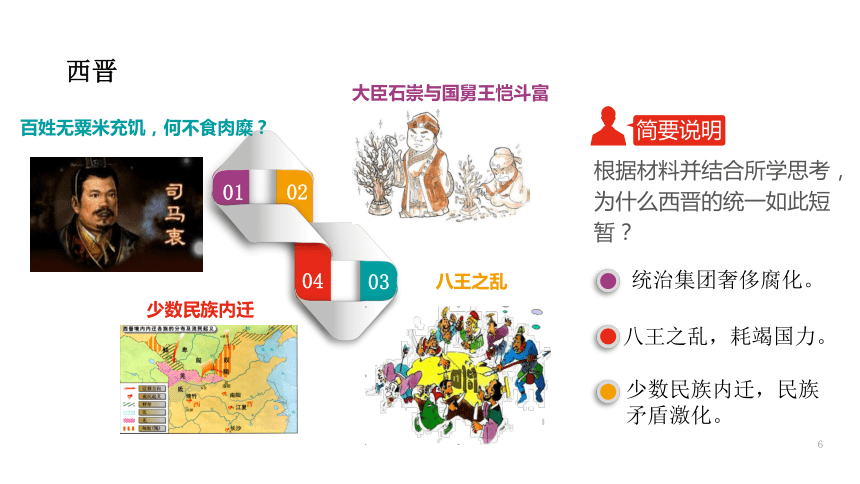

2.西晋短暂的统一

西晋(公元266年-公元316年)是中国历史上三国时期之后的大一统王朝之一,传四帝 ,国祚五十一年。若以灭东吴始,则仅立朝37年。三国末期曹魏的司马懿、司马师、司马昭都是权倾一时的权臣。司马炎于公元265年取代曹魏政权而建立新政权,建国号为晋, 定都于洛阳。公元280年灭孙吴,结束了三国鼎立的分裂局面,重新统一。西晋建立,政风黑暗,贪赃枉法,贿赂风行。八王之乱后西晋元气大伤,内迁的诸民族乘机举兵,大量百姓与世族开始南渡。公元317年司马睿在建康称帝,改元建武,史称东晋。西晋是魏晋南北朝长期分裂时期中的短暂统一。

西晋

6

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

简要说明

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

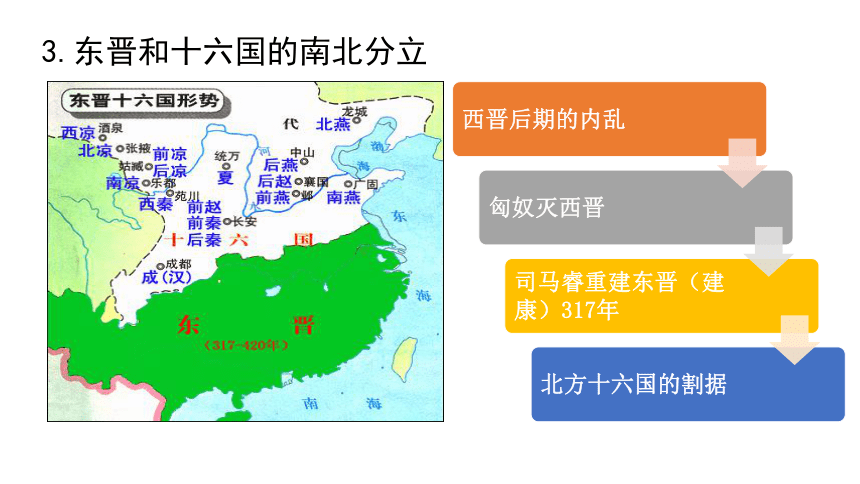

3.东晋和十六国的南北分立

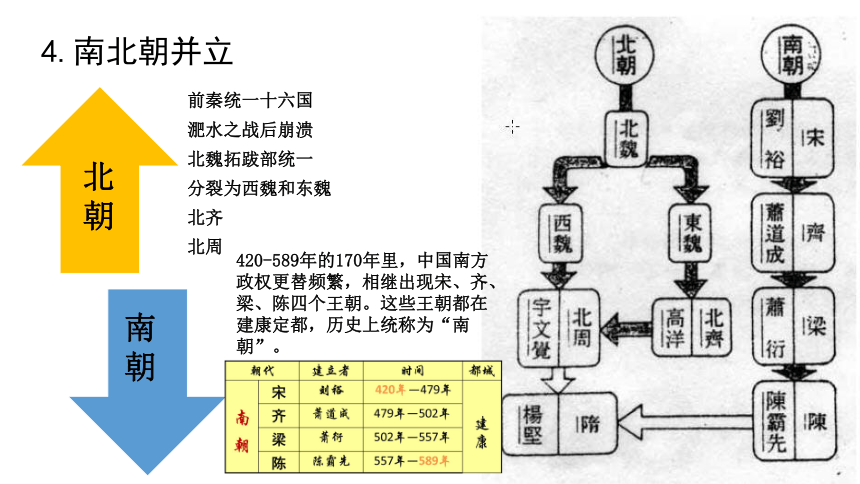

4.南北朝并立

北朝

南朝

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

前秦统一十六国

淝水之战后崩溃

北魏拓跋部统一

分裂为西魏和东魏

北齐

北周

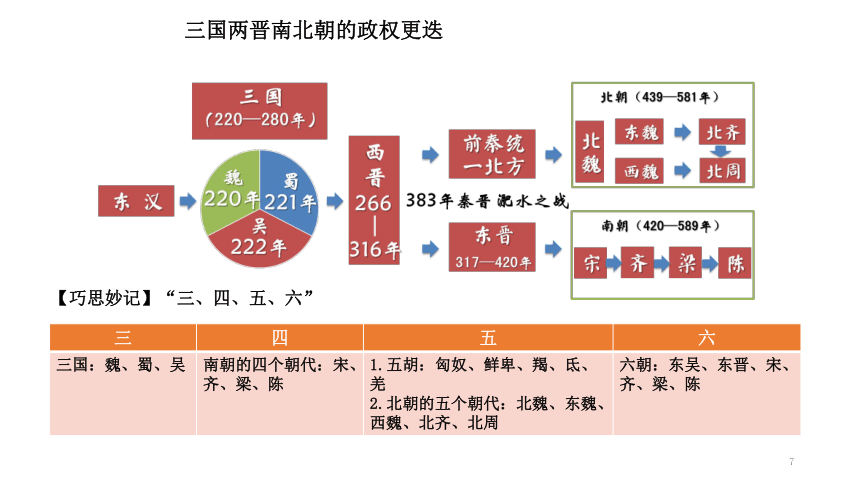

三国两晋南北朝的政权更迭

【巧思妙记】“三、四、五、六”

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}三

四

五

六

三国:魏、蜀、吴

南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈

1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

六朝:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈

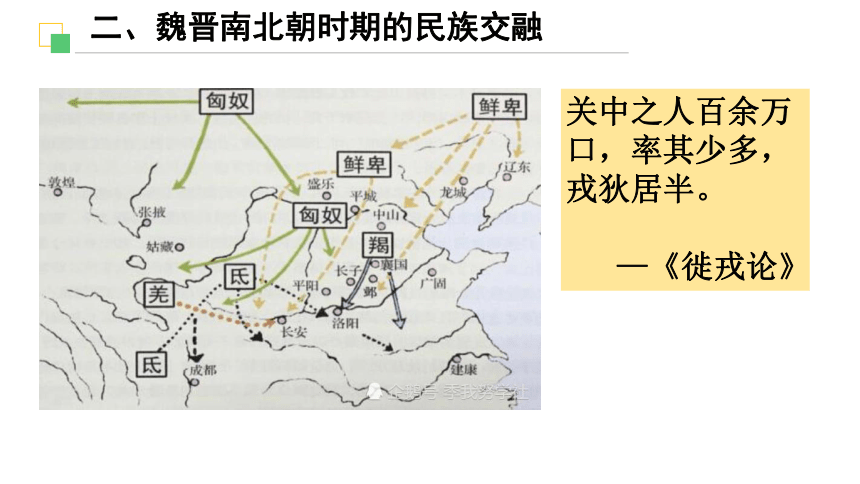

二、魏晋南北朝时期的民族交融

关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。

—《徙戎论》

二、魏晋南北朝时期的民族交融

江南经济的开发

北魏孝文帝改革

汉人与胡人的民族交融

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

1. 江南经济的开发

江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

自然环境

江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

社会环境

北方人口南迁,带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

劳动力与技术因素

1

1

2

2

3

3

江南地区的开发原因

1. 江南经济的开发

石头城下启航的船队,不仅航行在秦淮上下,大江南北,而且经常“直挂云帆济沧海”,进行海外贸易。……六朝时期来到建康的就有二十多个国家和地区的一百多批使臣,……当年的石头城下,时常可以看到外国人物和奇装异服,居民习以为常,不仅不感到诧异,并且学会了与他们交往,甚至模拟外国人的形状制作日常器具。

——薛冰《南京城市史》

长江中下游一带(太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域)迅速发展,福建、广东和广西一带,也得到一定程度的开发。南朝时的建康,是当时商业最为活跃的大都市。

简要说明

根据材料分析,江南地区的开发有哪些表现?江南开发有哪些影响?

1. 江南经济的开发

12

开垦荒地,耕地面积不断增加;兴修很多水利。

改进、推广犁耕,施用粪肥,精耕细作;改进种植技术。(育秧移栽、麦稻兼作、双季稻)

实行农业的多种经营,发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等。

02

OPTION

03

OPTION

牛耕图

施肥图

龙骨翻车

01

OPTION

13

01

史称,扬州“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

04

南朝十分重视造船,江南已发展到能建造1000吨的大船。 船速明显加快,尤其是祖冲之发明千里船,能日得百余里。民间的造船业也很兴盛。

03

经过“块炼法”--“百炼钢”--“炒钢法”的发展历程,中国发明了灌钢法。

02

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段,无论在胎质、釉色、纹饰与烧制技术方面,都有提高。

织锦

手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋与南朝

农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。

江南地区的开发,推动了民族融合;也为后世经济重心南移奠定基础。

简要说明

江南地区的开发的原因?有哪些表现?江南开发有哪些影响?

说汉话

穿汉服

改汉姓

结汉亲

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

2、北魏孝文帝改革

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之主编《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

顺应了北方民族交融的趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

—— 许倬云《万古江河》

3. 汉人与胡人之间的民族交融

根据材料,说明魏晋南北朝时期民族交融的特点

融合性,血统上的融合与思想文化上的融合,你中有我,我中有你,夷夏观念趋于淡薄

胡床 椅子 方凳

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

跪坐变为垂脚落座

唐代仕女图

汉代陶俑

民族交融的影响

本课小结:

东汉

魏

十六国

北方

南方

蜀、吴

220-280年

西晋

东晋

317-420年

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

南朝:420-589年

北方

南方

隋

北朝:439-581年

266-316年

齐

梁

陈

政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

中外历史纲要(上)

1. 三国鼎立

一、魏晋南北朝时期的政权更迭

三国(220年-280年)是上承东汉下启西晋的一段历史时期,分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。赤壁之战时,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的雏型。220年,曹丕篡汉称帝,定都洛阳,国号"魏",史称曹魏,三国历史正式开始。次年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉。222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。223年刘备去世,诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与孙权重新联盟。229年孙权称帝,定都建邺,国号"吴",史称东吴,至此三国正式成立。三国鼎立的局面相对东汉末年军阀混战局面,是实现了几个大范围的局部统一,因此是历史的一大进步。

2.西晋短暂的统一

西晋(公元266年-公元316年)是中国历史上三国时期之后的大一统王朝之一,传四帝 ,国祚五十一年。若以灭东吴始,则仅立朝37年。三国末期曹魏的司马懿、司马师、司马昭都是权倾一时的权臣。司马炎于公元265年取代曹魏政权而建立新政权,建国号为晋, 定都于洛阳。公元280年灭孙吴,结束了三国鼎立的分裂局面,重新统一。西晋建立,政风黑暗,贪赃枉法,贿赂风行。八王之乱后西晋元气大伤,内迁的诸民族乘机举兵,大量百姓与世族开始南渡。公元317年司马睿在建康称帝,改元建武,史称东晋。西晋是魏晋南北朝长期分裂时期中的短暂统一。

西晋

6

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

简要说明

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

3.东晋和十六国的南北分立

4.南北朝并立

北朝

南朝

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

前秦统一十六国

淝水之战后崩溃

北魏拓跋部统一

分裂为西魏和东魏

北齐

北周

三国两晋南北朝的政权更迭

【巧思妙记】“三、四、五、六”

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}三

四

五

六

三国:魏、蜀、吴

南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈

1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

六朝:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈

二、魏晋南北朝时期的民族交融

关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。

—《徙戎论》

二、魏晋南北朝时期的民族交融

江南经济的开发

北魏孝文帝改革

汉人与胡人的民族交融

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

1. 江南经济的开发

江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

自然环境

江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

社会环境

北方人口南迁,带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

劳动力与技术因素

1

1

2

2

3

3

江南地区的开发原因

1. 江南经济的开发

石头城下启航的船队,不仅航行在秦淮上下,大江南北,而且经常“直挂云帆济沧海”,进行海外贸易。……六朝时期来到建康的就有二十多个国家和地区的一百多批使臣,……当年的石头城下,时常可以看到外国人物和奇装异服,居民习以为常,不仅不感到诧异,并且学会了与他们交往,甚至模拟外国人的形状制作日常器具。

——薛冰《南京城市史》

长江中下游一带(太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域)迅速发展,福建、广东和广西一带,也得到一定程度的开发。南朝时的建康,是当时商业最为活跃的大都市。

简要说明

根据材料分析,江南地区的开发有哪些表现?江南开发有哪些影响?

1. 江南经济的开发

12

开垦荒地,耕地面积不断增加;兴修很多水利。

改进、推广犁耕,施用粪肥,精耕细作;改进种植技术。(育秧移栽、麦稻兼作、双季稻)

实行农业的多种经营,发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等。

02

OPTION

03

OPTION

牛耕图

施肥图

龙骨翻车

01

OPTION

13

01

史称,扬州“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

04

南朝十分重视造船,江南已发展到能建造1000吨的大船。 船速明显加快,尤其是祖冲之发明千里船,能日得百余里。民间的造船业也很兴盛。

03

经过“块炼法”--“百炼钢”--“炒钢法”的发展历程,中国发明了灌钢法。

02

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段,无论在胎质、釉色、纹饰与烧制技术方面,都有提高。

织锦

手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋与南朝

农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。

江南地区的开发,推动了民族融合;也为后世经济重心南移奠定基础。

简要说明

江南地区的开发的原因?有哪些表现?江南开发有哪些影响?

说汉话

穿汉服

改汉姓

结汉亲

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

2、北魏孝文帝改革

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之主编《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

顺应了北方民族交融的趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

—— 许倬云《万古江河》

3. 汉人与胡人之间的民族交融

根据材料,说明魏晋南北朝时期民族交融的特点

融合性,血统上的融合与思想文化上的融合,你中有我,我中有你,夷夏观念趋于淡薄

胡床 椅子 方凳

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

跪坐变为垂脚落座

唐代仕女图

汉代陶俑

民族交融的影响

本课小结:

东汉

魏

十六国

北方

南方

蜀、吴

220-280年

西晋

东晋

317-420年

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

南朝:420-589年

北方

南方

隋

北朝:439-581年

266-316年

齐

梁

陈

政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进