飞向太空的航程

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第12课 飞向太空的航程

知识与能力 学习本文规范的结构特点,进一步了解新闻稿的基本结构特征

过程与方法 关注本文所涉及的历史背景材料,体会这种历史和现实相结合的写法

情感态度价值观 养成关注时事、关注科技进步的习惯,激发对民族发展进步的自豪感

从远古时期嫦娥奔月的神话,到敦煌的飞天壁画,再到人类真正的“航天始祖”万户,我们这个古老民族的飞天梦已经做了几千年。放飞中国心,梦圆九天外。今天,随着中国国力的富强,科技水平的提高,国人终于亲眼目睹了这一梦想的实现。当举国欢庆“神舟”五号、“神舟”六号成功飞天的时刻,我们更多的是喜悦和自豪,却很少知道为了这一刻,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪。今天,让我们一起通过这篇新闻来了解中国飞向太空的航程。

一、字音辨识

1.单音字

橘红( ) 苛刻( ) 轨道( )

借鉴( ) 催化剂( ) 配置( )

2.多音字

( )横亘 ( )蛮横

( )运载 ( )记载

( )提供 ( )供职

( )场院 ( )场地

解( )解决 ( )押解 ( )解数

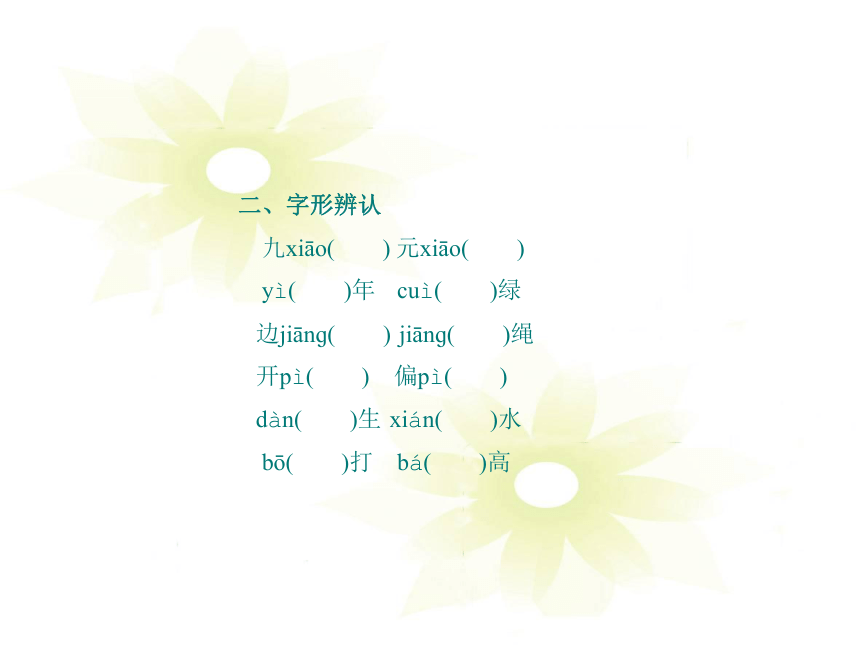

二、字形辨认

九xiāo( ) 元xiāo( )

yì( )年 cuì( )绿

边jiānɡ( ) jiānɡ( )绳

开pì( ) 偏pì( )

dàn( )生 xián( )水

bō( )打 bá( )高

三、词语辨析

1.树立·竖立

辨析:“树立”多用于褒义,对象多是抽象的好的事情。“竖立”侧重指在地上或物体上把一些物体直立起来。“竖立”是中性词,对象都是具体的。

例句:在大灾大难面前,英勇的武警战士为我们________了榜样,他们舍生忘死的精神在人民群众心理________起一块不倒的丰碑。

2.制定·制订

辨析:“制定”指定出(法律、规程、政策等),多强调行为的结果;“制订”指创制拟定,多强调行为的过程。

例句:2009年3月7日,在新华网上刊载了这样一条消息:日本政府在2004年________了航天开发基本战略,但是近日又决定改变暂时不________独立载人航天计划的现行战略。

3.披露·透露

辨析:“披露”指发表、公布。“透露”指泄露或显露(消息、意思等)。

例句:上周,搜狐体育率先________了王宝山遭元老团否决的消息,并追踪报道了殷铁生成为新任主帅的消息,据知情人士________:“在主帅的问题上,足协反复的可能性并不大了,如果顺利的话,周三就该批复了。”

四、熟语积累

1.惊天动地:_________________________________________________________

2.不同凡响:_________________________________________________________

3.扭转乾坤:_________________________________________________________

4.一鼓作气:_________________________________________________________

5.为期不远:_________________________________________________________

【自主校对】

一、1.jú kē ɡuǐ jiàn jì zhì 2.hénɡ/hènɡ zài/zǎi ɡōnɡ/ɡònɡ chánɡ/chǎnɡ jiě/jiè/xiè

二、霄/宵 翌/翠 疆/缰 辟/僻 诞/涎 拨/拔

三、1.树立 竖立 2.制定 制订 3.披露 透露

四、1.①形容声音特别响亮。②形容声势浩大或事业伟大。2.比喻事物(多指文艺作品)不平凡。3.比喻彻底改变原有的状况或局面。4.比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成。5.离预定的期限不会很久,指不要很长时间。

一、作者简介

贾永,曹智,白瑞雪,__________记者。继通讯《________________》之后,三人又合写了通讯《托举神舟飞天的无形助推器》。

二、典句品悟

我们也要搞人造卫星!

解析:这是毛泽东主席在1958年5月17日中共八届二中全会上的扭转乾坤的誓言。二十世纪的前半个世纪是中华民族最困难、最黑暗的50年,国内物资严重贫乏,战争已经让这个古老的民族走到了几乎崩溃的边缘。在建国不足九年的时间提出搞人造卫星,这是令人惊叹的胆识,也是自信心的充分体现。有自信心,有目标,再经过不懈努力,中华民族果然在12年后的1970年4月24日实现了自己的梦想。由此,我们可以得到如下启示:任何困难面前,只要有目标,有决心,我们就没有克服不了的艰难险阻,就没有实现不了的梦想。

三、背景寻踪

2003年10月15日上午9时,“神舟”五号载人飞船顺利升空准确进入预定轨道,这是人类航天史上一次不同寻常的发射,标志着中国从此成为世界上第三个有能力依靠自己的力量将航天员送入太空的国家。本文记录了这一激动人心的时刻,并着重回顾了中国人飞向太空的航程。

【自主校对】

新华社 飞向太空的航程 ,

一、文脉梳理

飞向太空的航程(一)导语:“神舟”五号顺利升空(1~3自然段)

(二)主体:

载人历史航

程(4~26自

然段)1.20世纪50年代开始对人造卫星的探索研究

二、意旨探微

本文用生动流畅的语言和翔实的材料,用充满自信的笔调,叙述了“神舟”五号载人飞船升空的壮观场面和中国的航天人为了圆中华民族的飞天梦而做出的不懈努力,热情地讴歌了为飞天梦做出贡献的富于智慧与创造的中国人。

2.20世纪70年代人造卫星发射成功

3.20世纪80年代“863计划”对载人航天的催化

4.“神舟”一至四号顺利升空

(三)结尾:“神舟”五号进入预定轨道,民族飞天梦圆(27~30自然段)

一、难点探究

1.标题是新闻的眼睛,好的标题可以吸引读者,你觉得本文标题有什么含义?

【思路指引】 抓住“航程”一词,剖析隐含意义。

【探究参考】 本文标题有两层含义:其一,本文要传达的新闻事实是中国的载人航天飞船飞向了太空,并且取得了成功,标题可认为实指“神舟”五号飞船发射的过程。其二,中国的航天梦经过了几代航天人不懈的努力终于取得了成功,标题也喻指这一探索过程。

2.新闻在结构上有什么特点?这篇新闻的结构有什么独到之处?

【思路指引】 需要把握新闻的结构知识。

【探究参考】 一般新闻包括导语和主体两部分,而这篇新闻是一种首尾圆合型结构。这正是本文的独到之处,作者没有将发射活动作为重点来写,文中“神舟”五号的发射场景只是“饺子皮”,开头以之摊开,结尾借之合拢,而中国近五十年的航天之路才是“饺子馅”。这样安排,自出机杼,富有创意。

3.因为新闻要求严谨真实,所以许多新闻类作品显得很刻板,让人感到乏味。而这篇新闻则摆脱了俗套,很有特色。本文有哪些特色?

【思路指引】 从形式到内容,从语言到写作技巧等方面进行分析。

【探究参考】 ①文中用了”嫦娥奔月”的传说,引用了“摘星揽月”等名句。使文章在紧张之余,多了一份轻松,让读者多了一份遐思。

②文中有许多诗化的语言,如“朝阳辉映着酒泉卫星发射中心载人航天发射场耸入云天的发射架”“面对天疆的呼唤……”“在这个金色的秋日……”这些句子洋溢着散文与诗的美好气息,增加了文章的文采。

③综合运用叙述、描写、议论、抒情等表达方式,如“托举着飞船拔地而起,直刺九霄……这是人类航天史上一次不同凡响的发射……”“飞天路上的重重困难,难不住富于智慧与创造的中国人……”“一个民族迎来了飞天梦圆的辉煌时刻”。读了这些句子,让人不禁热血沸腾,彷佛置身于发射现场,唤起了感情上的强烈共鸣。

二、细节揣摩

1.本文描述的是中国飞向太空的航程,而第5段却写了苏联成功发射人造卫星一事,这有什么作用?

答:这样写就把中国飞向太空的航程放到了世界航天历程的大背景中,正是“苏联成功发射人造卫星的消息,震动了最早具有飞天梦想的中国人”,勤劳智慧的中国人怎能“落伍”?同时在对比烘托中也激发了读者的阅读兴趣。

2.细读18~21段,作者为什么要特别强调飞天路上横亘在科学家面前的困难?

答:作者这样写是为了突出中国在飞向太空的航程中的艰辛。尽管飞天路上困难重重,但科学家用自己的智慧和创造克服了这些困难。这样作者就委婉地赞扬了那些为航天事业做出了杰出贡献的人们。

3.新闻报道中恰当地运用议论、抒情是本文写作的主要特色,请你找出几例,分析其作用。

答:(1)深化主旨,揭示本质。“这是人类航天史上一次不同凡响的发射,它标志着中国从此成为世界上第三个有能力依靠自己的力量将航天员送入太空的国家”,这样的议论使读者不仅看到了事实,而且还领悟到这一事实的重大现实意义。

(2)激发读者的感情。“为了这个飞天梦想,一个古老的民族已经等待了几百年,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪”“历史的脚步终于跨进了一个神圣的日子”“一个民族迎来了飞天梦圆的辉煌时刻”,是议论,也是抒情,唤起大家思想感情上的共鸣,提高了文章的鼓舞性。

1.文章层次清晰,有条有理,转折起伏,引人入胜

文章的导语、主体、结尾三个部分清晰明确,让读者一目了然。导语写中心事件,采用描写式和评论式的写法;接着是主体,加以阐发历史事实。这一部分是按时间顺序来安排结构的,把一个一个的事件贯穿起来。从1957年苏联成功发射人造卫星说起,作为事件的背景,这个背景是与所报道的事件有着密切关系的诠释性材料,因为苏联的发射成功才惊醒了刚刚建国的新中国,才惊醒了有着千年梦想的中国人,也可以说是后来事件发展的最直接的原因。接下来是叙述中国研究载人航天飞船的征程:

1960年2月19日先研制成功了太空火箭;1970年4月24日再成功发射第一颗人造卫星;再设想载人飞天,可惜由于种种原因没有搞下去;时间又到了1986年春天,“863计划”的实施,推动了航天事业的探索;1992年9月21日正式确定航天计划;1999年11月20日,“神舟”一号发射成功;2000年1月9日,“神舟”二号又飞上了天;2002年3月25日,“神舟”三号发射升空;2002年12月30日,“神舟”四号又成功发射;又回到了现在,2003年10月15日,真正意义的载人飞船“神舟”五号载着第一位宇航员杨利伟进入了预定轨道。时间、事件交代的清清楚楚,把中国人探索太空的历程细致地叙述出来,了解了我们在太空探索中的艰难与曲折。总之,主体部分运用时间为经,事件为纬的交叉方式,以时间推进等手段来切割事件,构成若干侧面,经过作者的精心组合剪辑将事件完整而利落地呈现于读者面前。

2.文学色彩浓郁,描写生动,整散结合,富有韵味

一是借用文学手段。如描写、抒情等表达方式。采用描写方法,在导语和结尾部分表现的最为突出。如导语部分:“2003年10月15日清晨,朝阳辉映着酒泉卫星发射中心载人航天发射场耸入云天的发射架。乳白色的‘神舟’五号飞船内,杨利伟——中国第一位航天员正静候着一个举国关注的时刻。”“上午9时整,随着一声惊天动地的巨响,巨型运载火箭喷射出一团橘红色的烈焰,托举着载人飞船拔地而起,直刺九霄……”

再现了当时的情景,增加了新闻的生动性和形象性,给人以立体感和现场感。结尾部分:“在这个金色的秋日,这一刻终于到来了。在万户的飞天尝试过了600多年后,又一个勇敢的中国人——杨利伟,向太空飞去……”而在这形象的描写中又融入了作者深深的情感,面对着这千年梦圆的时刻,作为一个中国人谁不感到自豪和心潮澎湃呢?我们在读这些文字时,随着文字的跳动,我们的心情也在跳动,这就是文章抒情的效果。不单是导语和结尾这些描述性文字如此,在其他段落,也有类似的充满感情的句子,如第4段:“为了这个飞天梦想,一个古老的民族已经等待了几百年,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪。”自豪感,沧桑感交织在一起,让人不禁回想起那半个世纪中国航天人的曲折而不懈的努力。

二是语言富于韵味。如“中国是嫦娥的故乡,火箭的发源地,是诞生了人类‘真正的航天始祖’万户的国度。在航天时代到来之际,中国,不能再一次落伍。”第一句用整句,第二句用散句,整散结合,抑扬顿挫,把中国的历史和中国人的精神融合起来,收到了极好的效果。

□ 通讯文体特点

通讯作为报刊、电台等媒体最主要的体裁之一,新闻性显然是基本的特征。而新闻性中,真实、时效、思想性及典型意义构成了它的不同层面。就报道对象言,或是人物、事件,或是经验、成果、工作情况、社会风貌等,都必须是真实的,不允许虚构或“合理想像”,而且报道对象应该具有必须的思想性和典型意义。就报道时效言,通讯虽不及消息这般快速敏捷,有时为将人物、事件报道细致完整需时较长,但也必须及时,仍须有很强的时效概念。除去真实、时效的新闻性特征,通讯的主要特点有:

(1)生动性。通讯尤其是人物通讯具有一定的文学色彩。消息在表达上主要是平面的叙述,语言追求简洁、明快、准确。通讯则较多借用文学手段,可以描写、抒情、对话,可以用比喻、象征、拟人等修辞。因此通讯在语言和表达方法上都具有一定的文学性,它在报道真实的人和事的过程中,善于再现情景,平添许多生动和形象,给人以立体感、现场感。

此外,通讯虽然一般以第三人称叙述为主,但在“见闻”“采访记”一类的通讯中,也采用第一人称。不过其中的“我”主要起见证人或采访线索的作用。在效果上第一人称的使用也增加了一些亲切感。

(2)完整性。通讯须相对完整、具体地报道人物或事物的过程。消息侧重写事,叙述简明扼要,一般不展开情节。通讯可写人物也可写事件,其材料比消息丰富、全面,其容量比消息厚实、充足。它要求详尽、具体地报告事件的经过、演绎人物的命运,充分展开情节,甚至描写细节和场面。这些既是生动性的表现,同时也是内容完整性、具体化的要求。

□ 科学名言辑录

1.人类的使命在于自强不息地追求完美。(列夫·托尔斯泰)

2.在科学上最好的助手是自己的头脑,而不是别的东西。(法布尔)

3.科学的每一项巨大成就,都是以大胆的幻想为出发点的。(杜威)

4.感谢科学,它不仅使生活充满快乐与欢欣,并且给生活以支柱和自尊心。(巴甫洛夫)

5.如果我们过于爽快地承认失败,就可能使自己发觉不了我们非常接近于正确。(卡尔·波普尔)

6.如果你具有专注的热情,你一定能在科学领域中孕育出一些有价值的东西。(爱因斯坦)

7.科学是没有国界的,因为她是属于全人类的财富,是照亮世界的火把,但学者是属于祖国的。(巴斯德)

8.我们在享受着他人的发明给我们带来的巨大益处时,我们也必须乐于用自己的发明去为他人服务。 (富兰克林)

9.在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。(马克思)

10.“难”也是如此,面对悬崖峭壁,一百年也看不出一条缝来,但用斧凿,能进一寸进一寸,得进一尺进一尺,不断积累,飞跃必来,突破随之。(华罗庚)

■ 教材视点

从试验飞船到无人飞船,从“模拟人”到航天员上天,国外载人飞行多达数十次无人试验,浓缩在“神舟”的短短5次飞行中。2003年10月15日上午9点,“神舟”五号飞船从酒泉卫星发射中心升空。中国第一位航天员杨利伟,带着国人千年的“飞天”梦想成功冲出了大气层,这个代表着我国载人飞天梦想成真的时刻,牵动着亿万人心,随后杨利伟在人们的牵挂中踏着晨光平安归来。这一航天计划的成功为中国在世界上赢得了声望,中国探索宇宙空间的航天能力引起世界航天大国的关注,同时宣告中国正式加入航天俱乐部。

【适用话题】 “现实”“成功与代价”“信心与成功”等相关的话题。

【精彩运用】 (1)2003年10月16日,是一个值得所有中国人永远铭记的日子,由中国人自主研发、自行制造的第一艘载人飞船“神舟五号”顺利返航了。航天员杨利伟绕行地球14周,圆了华夏子孙千年的飞天梦。经过21个小时的“太空之旅”,杨利伟迈出返回舱的第一句话是:“这是祖国历史上辉煌的一页,也是我生命中最伟大的一天。”

不错,这是杨利伟“生命中最伟大的一天”。他和全部的科研人员,为祖国赢得了荣誉,使中国成为继俄罗斯、美国之后,世界上第三个拥有独立开展载人航天活动能力的国家。让世人看到了中国航天事业的曙光,看到了中国人的聪明才智。

(2)古往今来,这意气一直出现在我们身边,从2003年杨利伟实现中国人的飞天梦,到2005年费俊龙、聂海胜二人升空,中国的意气让世界为之叹服。平凡者的生命中,也有太多人太多事因意气洋溢而让我们感动:从生命的谷底登上艺术高峰的邰丽华,一个人、一匹马送信的邮递员王顺友,用瘦弱的肩膀担起家庭重担、抚养毫无血缘关系的妹妹的洪战辉……这些平凡而伟大的人,时时体现着伟大的意气。

圆梦奔月

千百年以前,敦煌莫高窟里精美绝伦的壁画告诉我们,飞天之梦,自古有之。

衣襟飘曳,翔于凌霄,风姿绰约,灵动俊秀,给了我们那个时代的梦境。是追逐,是向往,是渴望,是对不预期的梦想的期待,是对不可知的目标的构想。今天,这个梦想如愿以偿。

嫦娥奔月,那个鲜活了几千年的美丽传说,在今天新一代航天专家的努力下,终于变成现实。10月24日18时05分,“长征”三号甲运载火箭托举着“嫦娥”一号卫星顺利升空。11月5日11时37分,“嫦娥”一号卫星进入近月点200公里的椭圆环月轨道,正式投入月球环抱,成为中国第一颗月球卫星。至此,承载着亿万中国人梦想与牵挂的“嫦娥”一号卫星,已经在太空中飞行了约280个小时,飞行的路程累计已近200万公里。千万里的追寻只为圆梦这一刻!我们与神秘的广寒宫竟离得如此之近,月球上留下了中国的印记。中国国家航天局发言人裴照宇说:从发射到实现绕月,“嫦娥”一号卫星的表现可以用两个字来形容——完美! 实现绕月飞行,标志着绕月探测工程取得了阶段性胜利,也标志着中国的航天正式开始了深空探测新时代。

为了一个飞天梦想,中国人世世代代,不舍追求。从1970年第一颗人造地球卫星上天,中国进入航天时代,到“863计划”,载人飞船起步;从“长征”系列,激流勇进,再到“神舟”系列,最后一步步向载人飞船靠拢,这条探月之路,跋涉得辛苦,却也值得。 因为探测月球之奥秘,是全人类共同的愿望。自上个世纪50年代末以来,苏联、美国开展了大量的月球探测活动;上个世纪90年代之后,日本、欧空局也都实施了月球探测计划。 中国的月球探测活动虽然起步较晚,可是事实证明,我们并不落后。随着我国经济的发展、技术的进步,一定能又好又快地推动我国月球探测和深空探测活动的顺利进行。

打开月亮之门,共同利用月球资源,共同地探索宇宙,中国一贯坚持“和平利用太空”的原则,本着“和平利用、平等互利、共同发展”的原则,在月球与深空探测领域与所有国家开展积极的交流与合作是造福于人类的伟大之举。

人类第一次成功地探访月球转眼之间已经三十多年了。 回首历史,重温经典,我们叹服人类用聪明才智谱写壮举,同时月球的神秘仍然吸引着人类探索的脚步,精彩神话的创造就孕育在这坚实的探索之中,我们有理由相信月球村的梦想在不久的将来会变成鲜活的现实,我们一起期待。

当月朗星稀,天高气爽,你把酒对酌、玩风咏月的时候;当你在梨花院落、柳絮池塘花前月下的时候,是否会有种感觉,那个曾经不可接近的当空朗照的月亮,突然就变得更温柔、更熟悉了。

打开月亮之门,共同利用月球资源,共同地探索宇宙,中国一贯坚持“和平利用太空”的原则,本着“和平利用、平等互利、共同发展”的原则,在月球与深空探测领域与所有国家开展积极的交流与合作是造福于人类的伟大之举。

第12课 飞向太空的航程

知识与能力 学习本文规范的结构特点,进一步了解新闻稿的基本结构特征

过程与方法 关注本文所涉及的历史背景材料,体会这种历史和现实相结合的写法

情感态度价值观 养成关注时事、关注科技进步的习惯,激发对民族发展进步的自豪感

从远古时期嫦娥奔月的神话,到敦煌的飞天壁画,再到人类真正的“航天始祖”万户,我们这个古老民族的飞天梦已经做了几千年。放飞中国心,梦圆九天外。今天,随着中国国力的富强,科技水平的提高,国人终于亲眼目睹了这一梦想的实现。当举国欢庆“神舟”五号、“神舟”六号成功飞天的时刻,我们更多的是喜悦和自豪,却很少知道为了这一刻,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪。今天,让我们一起通过这篇新闻来了解中国飞向太空的航程。

一、字音辨识

1.单音字

橘红( ) 苛刻( ) 轨道( )

借鉴( ) 催化剂( ) 配置( )

2.多音字

( )横亘 ( )蛮横

( )运载 ( )记载

( )提供 ( )供职

( )场院 ( )场地

解( )解决 ( )押解 ( )解数

二、字形辨认

九xiāo( ) 元xiāo( )

yì( )年 cuì( )绿

边jiānɡ( ) jiānɡ( )绳

开pì( ) 偏pì( )

dàn( )生 xián( )水

bō( )打 bá( )高

三、词语辨析

1.树立·竖立

辨析:“树立”多用于褒义,对象多是抽象的好的事情。“竖立”侧重指在地上或物体上把一些物体直立起来。“竖立”是中性词,对象都是具体的。

例句:在大灾大难面前,英勇的武警战士为我们________了榜样,他们舍生忘死的精神在人民群众心理________起一块不倒的丰碑。

2.制定·制订

辨析:“制定”指定出(法律、规程、政策等),多强调行为的结果;“制订”指创制拟定,多强调行为的过程。

例句:2009年3月7日,在新华网上刊载了这样一条消息:日本政府在2004年________了航天开发基本战略,但是近日又决定改变暂时不________独立载人航天计划的现行战略。

3.披露·透露

辨析:“披露”指发表、公布。“透露”指泄露或显露(消息、意思等)。

例句:上周,搜狐体育率先________了王宝山遭元老团否决的消息,并追踪报道了殷铁生成为新任主帅的消息,据知情人士________:“在主帅的问题上,足协反复的可能性并不大了,如果顺利的话,周三就该批复了。”

四、熟语积累

1.惊天动地:_________________________________________________________

2.不同凡响:_________________________________________________________

3.扭转乾坤:_________________________________________________________

4.一鼓作气:_________________________________________________________

5.为期不远:_________________________________________________________

【自主校对】

一、1.jú kē ɡuǐ jiàn jì zhì 2.hénɡ/hènɡ zài/zǎi ɡōnɡ/ɡònɡ chánɡ/chǎnɡ jiě/jiè/xiè

二、霄/宵 翌/翠 疆/缰 辟/僻 诞/涎 拨/拔

三、1.树立 竖立 2.制定 制订 3.披露 透露

四、1.①形容声音特别响亮。②形容声势浩大或事业伟大。2.比喻事物(多指文艺作品)不平凡。3.比喻彻底改变原有的状况或局面。4.比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成。5.离预定的期限不会很久,指不要很长时间。

一、作者简介

贾永,曹智,白瑞雪,__________记者。继通讯《________________》之后,三人又合写了通讯《托举神舟飞天的无形助推器》。

二、典句品悟

我们也要搞人造卫星!

解析:这是毛泽东主席在1958年5月17日中共八届二中全会上的扭转乾坤的誓言。二十世纪的前半个世纪是中华民族最困难、最黑暗的50年,国内物资严重贫乏,战争已经让这个古老的民族走到了几乎崩溃的边缘。在建国不足九年的时间提出搞人造卫星,这是令人惊叹的胆识,也是自信心的充分体现。有自信心,有目标,再经过不懈努力,中华民族果然在12年后的1970年4月24日实现了自己的梦想。由此,我们可以得到如下启示:任何困难面前,只要有目标,有决心,我们就没有克服不了的艰难险阻,就没有实现不了的梦想。

三、背景寻踪

2003年10月15日上午9时,“神舟”五号载人飞船顺利升空准确进入预定轨道,这是人类航天史上一次不同寻常的发射,标志着中国从此成为世界上第三个有能力依靠自己的力量将航天员送入太空的国家。本文记录了这一激动人心的时刻,并着重回顾了中国人飞向太空的航程。

【自主校对】

新华社 飞向太空的航程 ,

一、文脉梳理

飞向太空的航程(一)导语:“神舟”五号顺利升空(1~3自然段)

(二)主体:

载人历史航

程(4~26自

然段)1.20世纪50年代开始对人造卫星的探索研究

二、意旨探微

本文用生动流畅的语言和翔实的材料,用充满自信的笔调,叙述了“神舟”五号载人飞船升空的壮观场面和中国的航天人为了圆中华民族的飞天梦而做出的不懈努力,热情地讴歌了为飞天梦做出贡献的富于智慧与创造的中国人。

2.20世纪70年代人造卫星发射成功

3.20世纪80年代“863计划”对载人航天的催化

4.“神舟”一至四号顺利升空

(三)结尾:“神舟”五号进入预定轨道,民族飞天梦圆(27~30自然段)

一、难点探究

1.标题是新闻的眼睛,好的标题可以吸引读者,你觉得本文标题有什么含义?

【思路指引】 抓住“航程”一词,剖析隐含意义。

【探究参考】 本文标题有两层含义:其一,本文要传达的新闻事实是中国的载人航天飞船飞向了太空,并且取得了成功,标题可认为实指“神舟”五号飞船发射的过程。其二,中国的航天梦经过了几代航天人不懈的努力终于取得了成功,标题也喻指这一探索过程。

2.新闻在结构上有什么特点?这篇新闻的结构有什么独到之处?

【思路指引】 需要把握新闻的结构知识。

【探究参考】 一般新闻包括导语和主体两部分,而这篇新闻是一种首尾圆合型结构。这正是本文的独到之处,作者没有将发射活动作为重点来写,文中“神舟”五号的发射场景只是“饺子皮”,开头以之摊开,结尾借之合拢,而中国近五十年的航天之路才是“饺子馅”。这样安排,自出机杼,富有创意。

3.因为新闻要求严谨真实,所以许多新闻类作品显得很刻板,让人感到乏味。而这篇新闻则摆脱了俗套,很有特色。本文有哪些特色?

【思路指引】 从形式到内容,从语言到写作技巧等方面进行分析。

【探究参考】 ①文中用了”嫦娥奔月”的传说,引用了“摘星揽月”等名句。使文章在紧张之余,多了一份轻松,让读者多了一份遐思。

②文中有许多诗化的语言,如“朝阳辉映着酒泉卫星发射中心载人航天发射场耸入云天的发射架”“面对天疆的呼唤……”“在这个金色的秋日……”这些句子洋溢着散文与诗的美好气息,增加了文章的文采。

③综合运用叙述、描写、议论、抒情等表达方式,如“托举着飞船拔地而起,直刺九霄……这是人类航天史上一次不同凡响的发射……”“飞天路上的重重困难,难不住富于智慧与创造的中国人……”“一个民族迎来了飞天梦圆的辉煌时刻”。读了这些句子,让人不禁热血沸腾,彷佛置身于发射现场,唤起了感情上的强烈共鸣。

二、细节揣摩

1.本文描述的是中国飞向太空的航程,而第5段却写了苏联成功发射人造卫星一事,这有什么作用?

答:这样写就把中国飞向太空的航程放到了世界航天历程的大背景中,正是“苏联成功发射人造卫星的消息,震动了最早具有飞天梦想的中国人”,勤劳智慧的中国人怎能“落伍”?同时在对比烘托中也激发了读者的阅读兴趣。

2.细读18~21段,作者为什么要特别强调飞天路上横亘在科学家面前的困难?

答:作者这样写是为了突出中国在飞向太空的航程中的艰辛。尽管飞天路上困难重重,但科学家用自己的智慧和创造克服了这些困难。这样作者就委婉地赞扬了那些为航天事业做出了杰出贡献的人们。

3.新闻报道中恰当地运用议论、抒情是本文写作的主要特色,请你找出几例,分析其作用。

答:(1)深化主旨,揭示本质。“这是人类航天史上一次不同凡响的发射,它标志着中国从此成为世界上第三个有能力依靠自己的力量将航天员送入太空的国家”,这样的议论使读者不仅看到了事实,而且还领悟到这一事实的重大现实意义。

(2)激发读者的感情。“为了这个飞天梦想,一个古老的民族已经等待了几百年,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪”“历史的脚步终于跨进了一个神圣的日子”“一个民族迎来了飞天梦圆的辉煌时刻”,是议论,也是抒情,唤起大家思想感情上的共鸣,提高了文章的鼓舞性。

1.文章层次清晰,有条有理,转折起伏,引人入胜

文章的导语、主体、结尾三个部分清晰明确,让读者一目了然。导语写中心事件,采用描写式和评论式的写法;接着是主体,加以阐发历史事实。这一部分是按时间顺序来安排结构的,把一个一个的事件贯穿起来。从1957年苏联成功发射人造卫星说起,作为事件的背景,这个背景是与所报道的事件有着密切关系的诠释性材料,因为苏联的发射成功才惊醒了刚刚建国的新中国,才惊醒了有着千年梦想的中国人,也可以说是后来事件发展的最直接的原因。接下来是叙述中国研究载人航天飞船的征程:

1960年2月19日先研制成功了太空火箭;1970年4月24日再成功发射第一颗人造卫星;再设想载人飞天,可惜由于种种原因没有搞下去;时间又到了1986年春天,“863计划”的实施,推动了航天事业的探索;1992年9月21日正式确定航天计划;1999年11月20日,“神舟”一号发射成功;2000年1月9日,“神舟”二号又飞上了天;2002年3月25日,“神舟”三号发射升空;2002年12月30日,“神舟”四号又成功发射;又回到了现在,2003年10月15日,真正意义的载人飞船“神舟”五号载着第一位宇航员杨利伟进入了预定轨道。时间、事件交代的清清楚楚,把中国人探索太空的历程细致地叙述出来,了解了我们在太空探索中的艰难与曲折。总之,主体部分运用时间为经,事件为纬的交叉方式,以时间推进等手段来切割事件,构成若干侧面,经过作者的精心组合剪辑将事件完整而利落地呈现于读者面前。

2.文学色彩浓郁,描写生动,整散结合,富有韵味

一是借用文学手段。如描写、抒情等表达方式。采用描写方法,在导语和结尾部分表现的最为突出。如导语部分:“2003年10月15日清晨,朝阳辉映着酒泉卫星发射中心载人航天发射场耸入云天的发射架。乳白色的‘神舟’五号飞船内,杨利伟——中国第一位航天员正静候着一个举国关注的时刻。”“上午9时整,随着一声惊天动地的巨响,巨型运载火箭喷射出一团橘红色的烈焰,托举着载人飞船拔地而起,直刺九霄……”

再现了当时的情景,增加了新闻的生动性和形象性,给人以立体感和现场感。结尾部分:“在这个金色的秋日,这一刻终于到来了。在万户的飞天尝试过了600多年后,又一个勇敢的中国人——杨利伟,向太空飞去……”而在这形象的描写中又融入了作者深深的情感,面对着这千年梦圆的时刻,作为一个中国人谁不感到自豪和心潮澎湃呢?我们在读这些文字时,随着文字的跳动,我们的心情也在跳动,这就是文章抒情的效果。不单是导语和结尾这些描述性文字如此,在其他段落,也有类似的充满感情的句子,如第4段:“为了这个飞天梦想,一个古老的民族已经等待了几百年,一代又一代航天人已经努力了近半个世纪。”自豪感,沧桑感交织在一起,让人不禁回想起那半个世纪中国航天人的曲折而不懈的努力。

二是语言富于韵味。如“中国是嫦娥的故乡,火箭的发源地,是诞生了人类‘真正的航天始祖’万户的国度。在航天时代到来之际,中国,不能再一次落伍。”第一句用整句,第二句用散句,整散结合,抑扬顿挫,把中国的历史和中国人的精神融合起来,收到了极好的效果。

□ 通讯文体特点

通讯作为报刊、电台等媒体最主要的体裁之一,新闻性显然是基本的特征。而新闻性中,真实、时效、思想性及典型意义构成了它的不同层面。就报道对象言,或是人物、事件,或是经验、成果、工作情况、社会风貌等,都必须是真实的,不允许虚构或“合理想像”,而且报道对象应该具有必须的思想性和典型意义。就报道时效言,通讯虽不及消息这般快速敏捷,有时为将人物、事件报道细致完整需时较长,但也必须及时,仍须有很强的时效概念。除去真实、时效的新闻性特征,通讯的主要特点有:

(1)生动性。通讯尤其是人物通讯具有一定的文学色彩。消息在表达上主要是平面的叙述,语言追求简洁、明快、准确。通讯则较多借用文学手段,可以描写、抒情、对话,可以用比喻、象征、拟人等修辞。因此通讯在语言和表达方法上都具有一定的文学性,它在报道真实的人和事的过程中,善于再现情景,平添许多生动和形象,给人以立体感、现场感。

此外,通讯虽然一般以第三人称叙述为主,但在“见闻”“采访记”一类的通讯中,也采用第一人称。不过其中的“我”主要起见证人或采访线索的作用。在效果上第一人称的使用也增加了一些亲切感。

(2)完整性。通讯须相对完整、具体地报道人物或事物的过程。消息侧重写事,叙述简明扼要,一般不展开情节。通讯可写人物也可写事件,其材料比消息丰富、全面,其容量比消息厚实、充足。它要求详尽、具体地报告事件的经过、演绎人物的命运,充分展开情节,甚至描写细节和场面。这些既是生动性的表现,同时也是内容完整性、具体化的要求。

□ 科学名言辑录

1.人类的使命在于自强不息地追求完美。(列夫·托尔斯泰)

2.在科学上最好的助手是自己的头脑,而不是别的东西。(法布尔)

3.科学的每一项巨大成就,都是以大胆的幻想为出发点的。(杜威)

4.感谢科学,它不仅使生活充满快乐与欢欣,并且给生活以支柱和自尊心。(巴甫洛夫)

5.如果我们过于爽快地承认失败,就可能使自己发觉不了我们非常接近于正确。(卡尔·波普尔)

6.如果你具有专注的热情,你一定能在科学领域中孕育出一些有价值的东西。(爱因斯坦)

7.科学是没有国界的,因为她是属于全人类的财富,是照亮世界的火把,但学者是属于祖国的。(巴斯德)

8.我们在享受着他人的发明给我们带来的巨大益处时,我们也必须乐于用自己的发明去为他人服务。 (富兰克林)

9.在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。(马克思)

10.“难”也是如此,面对悬崖峭壁,一百年也看不出一条缝来,但用斧凿,能进一寸进一寸,得进一尺进一尺,不断积累,飞跃必来,突破随之。(华罗庚)

■ 教材视点

从试验飞船到无人飞船,从“模拟人”到航天员上天,国外载人飞行多达数十次无人试验,浓缩在“神舟”的短短5次飞行中。2003年10月15日上午9点,“神舟”五号飞船从酒泉卫星发射中心升空。中国第一位航天员杨利伟,带着国人千年的“飞天”梦想成功冲出了大气层,这个代表着我国载人飞天梦想成真的时刻,牵动着亿万人心,随后杨利伟在人们的牵挂中踏着晨光平安归来。这一航天计划的成功为中国在世界上赢得了声望,中国探索宇宙空间的航天能力引起世界航天大国的关注,同时宣告中国正式加入航天俱乐部。

【适用话题】 “现实”“成功与代价”“信心与成功”等相关的话题。

【精彩运用】 (1)2003年10月16日,是一个值得所有中国人永远铭记的日子,由中国人自主研发、自行制造的第一艘载人飞船“神舟五号”顺利返航了。航天员杨利伟绕行地球14周,圆了华夏子孙千年的飞天梦。经过21个小时的“太空之旅”,杨利伟迈出返回舱的第一句话是:“这是祖国历史上辉煌的一页,也是我生命中最伟大的一天。”

不错,这是杨利伟“生命中最伟大的一天”。他和全部的科研人员,为祖国赢得了荣誉,使中国成为继俄罗斯、美国之后,世界上第三个拥有独立开展载人航天活动能力的国家。让世人看到了中国航天事业的曙光,看到了中国人的聪明才智。

(2)古往今来,这意气一直出现在我们身边,从2003年杨利伟实现中国人的飞天梦,到2005年费俊龙、聂海胜二人升空,中国的意气让世界为之叹服。平凡者的生命中,也有太多人太多事因意气洋溢而让我们感动:从生命的谷底登上艺术高峰的邰丽华,一个人、一匹马送信的邮递员王顺友,用瘦弱的肩膀担起家庭重担、抚养毫无血缘关系的妹妹的洪战辉……这些平凡而伟大的人,时时体现着伟大的意气。

圆梦奔月

千百年以前,敦煌莫高窟里精美绝伦的壁画告诉我们,飞天之梦,自古有之。

衣襟飘曳,翔于凌霄,风姿绰约,灵动俊秀,给了我们那个时代的梦境。是追逐,是向往,是渴望,是对不预期的梦想的期待,是对不可知的目标的构想。今天,这个梦想如愿以偿。

嫦娥奔月,那个鲜活了几千年的美丽传说,在今天新一代航天专家的努力下,终于变成现实。10月24日18时05分,“长征”三号甲运载火箭托举着“嫦娥”一号卫星顺利升空。11月5日11时37分,“嫦娥”一号卫星进入近月点200公里的椭圆环月轨道,正式投入月球环抱,成为中国第一颗月球卫星。至此,承载着亿万中国人梦想与牵挂的“嫦娥”一号卫星,已经在太空中飞行了约280个小时,飞行的路程累计已近200万公里。千万里的追寻只为圆梦这一刻!我们与神秘的广寒宫竟离得如此之近,月球上留下了中国的印记。中国国家航天局发言人裴照宇说:从发射到实现绕月,“嫦娥”一号卫星的表现可以用两个字来形容——完美! 实现绕月飞行,标志着绕月探测工程取得了阶段性胜利,也标志着中国的航天正式开始了深空探测新时代。

为了一个飞天梦想,中国人世世代代,不舍追求。从1970年第一颗人造地球卫星上天,中国进入航天时代,到“863计划”,载人飞船起步;从“长征”系列,激流勇进,再到“神舟”系列,最后一步步向载人飞船靠拢,这条探月之路,跋涉得辛苦,却也值得。 因为探测月球之奥秘,是全人类共同的愿望。自上个世纪50年代末以来,苏联、美国开展了大量的月球探测活动;上个世纪90年代之后,日本、欧空局也都实施了月球探测计划。 中国的月球探测活动虽然起步较晚,可是事实证明,我们并不落后。随着我国经济的发展、技术的进步,一定能又好又快地推动我国月球探测和深空探测活动的顺利进行。

打开月亮之门,共同利用月球资源,共同地探索宇宙,中国一贯坚持“和平利用太空”的原则,本着“和平利用、平等互利、共同发展”的原则,在月球与深空探测领域与所有国家开展积极的交流与合作是造福于人类的伟大之举。

人类第一次成功地探访月球转眼之间已经三十多年了。 回首历史,重温经典,我们叹服人类用聪明才智谱写壮举,同时月球的神秘仍然吸引着人类探索的脚步,精彩神话的创造就孕育在这坚实的探索之中,我们有理由相信月球村的梦想在不久的将来会变成鲜活的现实,我们一起期待。

当月朗星稀,天高气爽,你把酒对酌、玩风咏月的时候;当你在梨花院落、柳絮池塘花前月下的时候,是否会有种感觉,那个曾经不可接近的当空朗照的月亮,突然就变得更温柔、更熟悉了。

打开月亮之门,共同利用月球资源,共同地探索宇宙,中国一贯坚持“和平利用太空”的原则,本着“和平利用、平等互利、共同发展”的原则,在月球与深空探测领域与所有国家开展积极的交流与合作是造福于人类的伟大之举。