14 故乡 课件(共27张PPT)

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

故乡

鲁迅

第一课时

1、重点字词的读音,写法和脚注。

2、小说文体知识。

3、环境描写的作用。

厚障壁

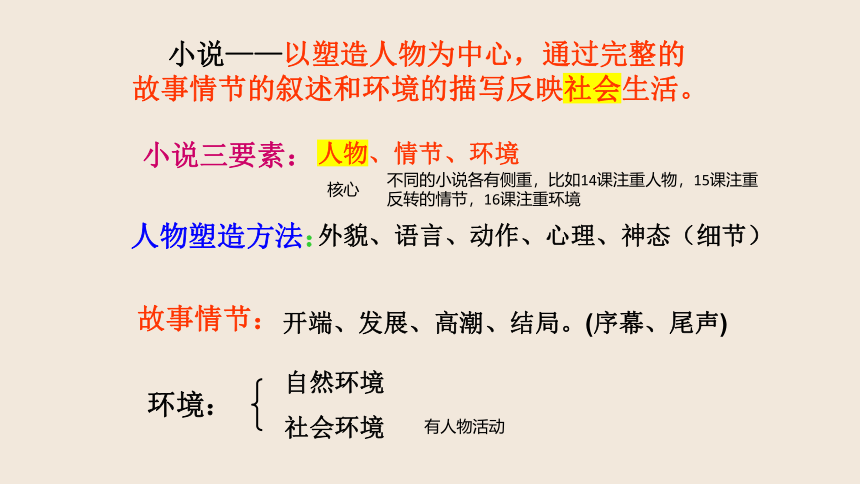

小说——以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

小说三要素:

人物、情节、环境

人物塑造方法:

外貌、语言、动作、心理、神态(细节)

故事情节:

开端、发展、高潮、结局。(序幕、尾声)

环境:

自然环境

社会环境

核心

不同的小说各有侧重,比如14课注重人物,15课注重反转的情节,16课注重环境

有人物活动

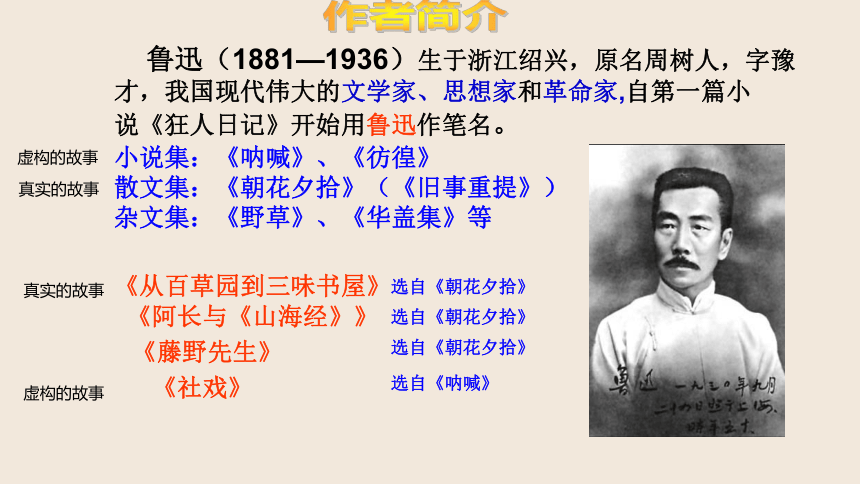

作者简介

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫

才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家,自第一篇小

说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

小说集:《呐喊》、《彷徨》

散文集:《朝花夕拾》(《旧事重提》)

杂文集:《野草》、《华盖集》等

《从百草园到三味书屋》

选自《朝花夕拾》

《社戏》

选自《呐喊》

《阿长与《山海经》》

选自《朝花夕拾》

《藤野先生》

选自《朝花夕拾》

真实的故事

虚构的故事

虚构的故事

真实的故事

我所记得的故乡全不如此。我的故乡好得多了。

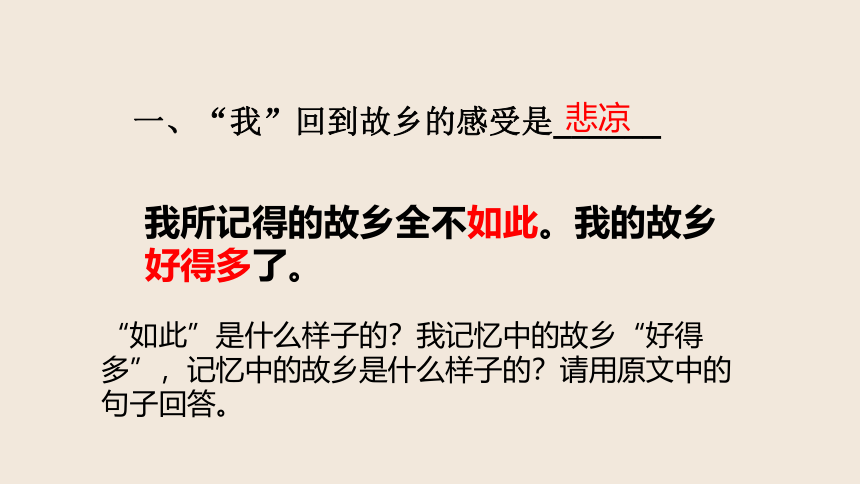

一、“我”回到故乡的感受是______

悲凉

“如此”是什么样子的?我记忆中的故乡“好得多”,记忆中的故乡是什么样子的?请用原文中的句子回答。

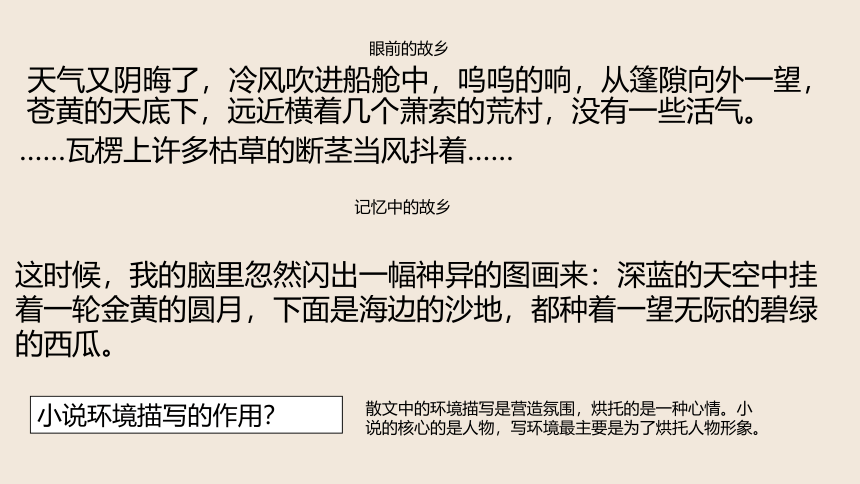

天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

……瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着……

这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

眼前的故乡

记忆中的故乡

小说环境描写的作用?

散文中的环境描写是营造氛围,烘托的是一种心情。小说的核心的是人物,写环境最主要是为了烘托人物形象。

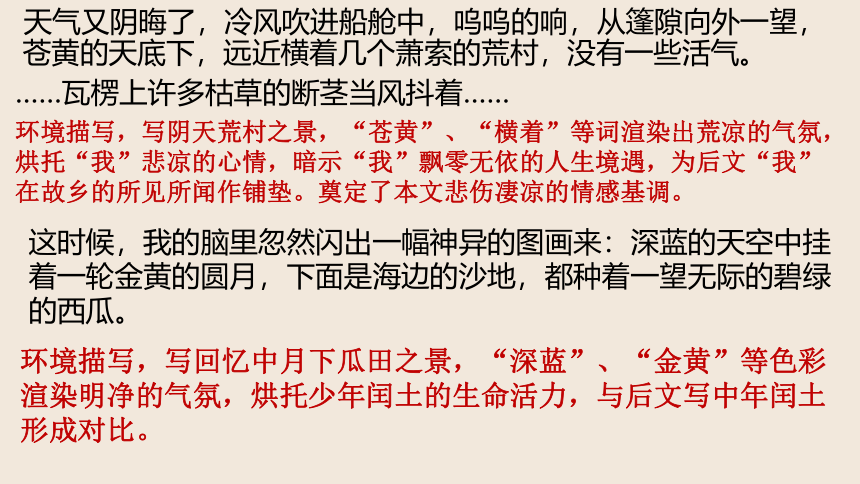

天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

……瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着……

环境描写,写阴天荒村之景,“苍黄”、“横着”等词渲染出荒凉的气氛,烘托“我”悲凉的心情,暗示“我”飘零无依的人生境遇,为后文“我”在故乡的所见所闻作铺垫。奠定了本文悲伤凄凉的情感基调。

这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

环境描写,写回忆中月下瓜田之景,“深蓝”、“金黄”等色彩渲染明净的气氛,烘托少年闰土的生命活力,与后文写中年闰土形成对比。

第二、三课时

1、小说人物描写。

A闰土

B杨二嫂

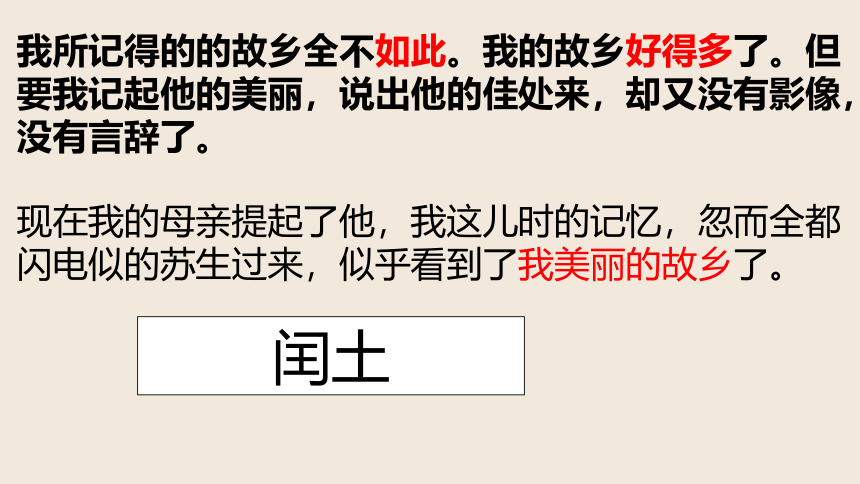

我所记得的的故乡全不如此。我的故乡好得多了。但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没有影像,没有言辞了。

现在我的母亲提起了他,我这儿时的记忆,忽而全都闪电似的苏生过来,似乎看到了我美丽的故乡了。

闰土

闰土是这篇小说的主要人物,作者运用对比手法,从不同角度写了他的变化。

少年闰土

中年闰土

外貌

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈套银项圈,红活圆实的手

脸色灰黄,很深的皱纹,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,手又粗又笨而且开裂

动作

语言

手捏钢叉

向猹尽力刺去

很高兴

说话脱口而出

滔滔不绝

现出欢喜和凄凉的神情

只是摇头

默默地吸烟

说话吞吞吐吐

断断续续

对“我”的态度

只是不怕“我”

不到半日,便熟识了

告诉我许多稀奇事

分别时躲到厨房哭着不肯出门

送“我”贝壳和很好看的羽毛

对生活的态度

热爱生活,农村生活知识丰富

态度恭敬,称“我”为“老爷”

要一副香炉和烛台

走投无路,生活无望

什么原因使闰土前后判若两人?

表层原因:多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅

深层原因:农村经济衰败,农民生活的贫困,封建传统观念(即礼教、等级观念)

作者通过对比,写出杨二嫂的变化。细读课文找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作。

二十年前

二十年后

外貌描写

语

言描写

“终日坐着”人称“豆腐西施”“擦着白粉,颧骨没有这么高,嘴唇也没有这么薄”“因为伊,这豆腐店的买卖非常好”

凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

“不认识了么?我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”

说明杨二嫂年轻漂亮。

说明杨二嫂老丑而瘦

表现杨二嫂势利、尖刻

杨二嫂的变化

年轻漂亮端庄文静

豆腐西施

泼辣刻薄自私势利贪婪的圆规

杨二嫂为什么也发生这么大的变化?

1.农村经济衰败

2.生活的贫困

3.小市民固有的贪婪势利(市侩)

这一切的根源是封建观念及制度对普通民众的压迫。

有人说中年闰土对我的感情已经消失了,有人说中年闰土对我的感情没有消失,你同意哪一种说法,请从文章中找出依据?

(11)还有闰土,他每到我家来时,总问起你,很想见你一回面。

(59)他站住了,脸上现出欢喜又凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。

(64)老太太。信是早收到了。我实在喜欢得了不得,知道老爷回来……

(69)这一点干青豆倒是自家晒在那里的,请老爷……

闰土代表的是朴素的农民阶级,杨二嫂代表的是势利的小市民阶级。他们不是一样的。

闰土少年是热爱生活的小英雄,只是中年变成了一个木偶人。

杨二嫂年轻时利用姿色做豆腐生意,她看重利益,从年轻到中年也未变。

闰土和杨二嫂的区别是什么?

我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷;那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀。

结合前面的分析,请谈谈你对“厚障壁”的理解。

“我”-----------启蒙者、觉醒者(知识分子)

闰土----------农民

杨二嫂------小市民

厚障壁是一种人与人之间由于观念差异和环境差异造成的,无法交流、理解,思想与感情互不相同。

第四课时

1、小说主题。

背景:

辛亥革命推翻了统治中国两千多年的封建帝制,但这场革命并不彻底,广大的中国农村,受苦受难的农民并没有得到真正的翻身、解放;人民的生活、社会的经济发展,反而日趋衰落。怎样才能使人民得到真正的幸福?中国农村的贫困,农民的不幸,是由什么造成的?鲁迅先生以他思想家的敏锐感觉,进行认真深入地分析。在他许多的以农民、农村生活为题材的作品中,进行了形象地剖析、透视。《故乡》一文,从闰土、杨二嫂十年的变化的角度,揭示了当时中国农村衰败、萧索、日趋破产的社会根源——帝国主义和封建主义的双重压迫、统治。

阅读84~88段

主题?

悲凉:失去精神栖息地(故乡不只是地理概念上的)

无奈:身为“觉醒者”的孤立(不知道如何改变未觉醒者的思想)

希望:实践,行动

关于小说主题

1.“故乡”是中国人精神的反应。从纯真的孩童到麻木的成人,中国民众的活力被扼杀。

2.表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

3.渴望纯真的人与人的关系。

一方面对故乡现状心存不满,另一方面又憧憬渴望美好的明天。

小结:

小说通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,封建社会传统观念对人们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。作者塑造这两个人物形象,真切地抒发了对现实社会的不满,希望有新的生活的炽热感情。

课后第四题

1.这一段对于闰土的外貌和语言描写,突出地展现了闰土始则欢喜、继而犹豫、终究与“我"隔膜而称“我”“老爷”的过程。这里的描写,充满感情,既展现了闰土的心理活动,也间接写出了“我”的情感波动,令读者深受震动,从而和作者一样痛切地思索:这种隔膜是如何造成的?怎样才能打破这种隔膜?

2.这段话揭示了“我"对故乡的失望和悲哀之情。本来在“我"心目中,故乡是非常美好的。而这次回乡的见闻却使之前的印象破灭了。故乡人与人之间、“我"与故乡人之间,充满隔膜,所以才会有“只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”的感觉。而少年时期活泼可爱的小伙伴闰土更是变成了另外一个“辛苦麻木”的人,浑浑噩噩地活着。“我”对故乡人的生活现状和命运感到痛苦和悲哀。

3.“走”是行动的象征。“我”通过回乡的经历,认识到要追求新的生活,仅仅具有美好的意愿、崇高的理想是不够的,需要创造新的社会现实,需要无所畏惧地行动,“走的人多了”,更表明作者认识到,要打破旧社会、创造新社会,仅靠个别的少数人也是不够的,需要许许多多人共同的努力。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

故乡

鲁迅

第一课时

1、重点字词的读音,写法和脚注。

2、小说文体知识。

3、环境描写的作用。

厚障壁

小说——以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

小说三要素:

人物、情节、环境

人物塑造方法:

外貌、语言、动作、心理、神态(细节)

故事情节:

开端、发展、高潮、结局。(序幕、尾声)

环境:

自然环境

社会环境

核心

不同的小说各有侧重,比如14课注重人物,15课注重反转的情节,16课注重环境

有人物活动

作者简介

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫

才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家,自第一篇小

说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

小说集:《呐喊》、《彷徨》

散文集:《朝花夕拾》(《旧事重提》)

杂文集:《野草》、《华盖集》等

《从百草园到三味书屋》

选自《朝花夕拾》

《社戏》

选自《呐喊》

《阿长与《山海经》》

选自《朝花夕拾》

《藤野先生》

选自《朝花夕拾》

真实的故事

虚构的故事

虚构的故事

真实的故事

我所记得的故乡全不如此。我的故乡好得多了。

一、“我”回到故乡的感受是______

悲凉

“如此”是什么样子的?我记忆中的故乡“好得多”,记忆中的故乡是什么样子的?请用原文中的句子回答。

天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

……瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着……

这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

眼前的故乡

记忆中的故乡

小说环境描写的作用?

散文中的环境描写是营造氛围,烘托的是一种心情。小说的核心的是人物,写环境最主要是为了烘托人物形象。

天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

……瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着……

环境描写,写阴天荒村之景,“苍黄”、“横着”等词渲染出荒凉的气氛,烘托“我”悲凉的心情,暗示“我”飘零无依的人生境遇,为后文“我”在故乡的所见所闻作铺垫。奠定了本文悲伤凄凉的情感基调。

这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

环境描写,写回忆中月下瓜田之景,“深蓝”、“金黄”等色彩渲染明净的气氛,烘托少年闰土的生命活力,与后文写中年闰土形成对比。

第二、三课时

1、小说人物描写。

A闰土

B杨二嫂

我所记得的的故乡全不如此。我的故乡好得多了。但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没有影像,没有言辞了。

现在我的母亲提起了他,我这儿时的记忆,忽而全都闪电似的苏生过来,似乎看到了我美丽的故乡了。

闰土

闰土是这篇小说的主要人物,作者运用对比手法,从不同角度写了他的变化。

少年闰土

中年闰土

外貌

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈套银项圈,红活圆实的手

脸色灰黄,很深的皱纹,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,手又粗又笨而且开裂

动作

语言

手捏钢叉

向猹尽力刺去

很高兴

说话脱口而出

滔滔不绝

现出欢喜和凄凉的神情

只是摇头

默默地吸烟

说话吞吞吐吐

断断续续

对“我”的态度

只是不怕“我”

不到半日,便熟识了

告诉我许多稀奇事

分别时躲到厨房哭着不肯出门

送“我”贝壳和很好看的羽毛

对生活的态度

热爱生活,农村生活知识丰富

态度恭敬,称“我”为“老爷”

要一副香炉和烛台

走投无路,生活无望

什么原因使闰土前后判若两人?

表层原因:多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅

深层原因:农村经济衰败,农民生活的贫困,封建传统观念(即礼教、等级观念)

作者通过对比,写出杨二嫂的变化。细读课文找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作。

二十年前

二十年后

外貌描写

语

言描写

“终日坐着”人称“豆腐西施”“擦着白粉,颧骨没有这么高,嘴唇也没有这么薄”“因为伊,这豆腐店的买卖非常好”

凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

“不认识了么?我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”

说明杨二嫂年轻漂亮。

说明杨二嫂老丑而瘦

表现杨二嫂势利、尖刻

杨二嫂的变化

年轻漂亮端庄文静

豆腐西施

泼辣刻薄自私势利贪婪的圆规

杨二嫂为什么也发生这么大的变化?

1.农村经济衰败

2.生活的贫困

3.小市民固有的贪婪势利(市侩)

这一切的根源是封建观念及制度对普通民众的压迫。

有人说中年闰土对我的感情已经消失了,有人说中年闰土对我的感情没有消失,你同意哪一种说法,请从文章中找出依据?

(11)还有闰土,他每到我家来时,总问起你,很想见你一回面。

(59)他站住了,脸上现出欢喜又凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。

(64)老太太。信是早收到了。我实在喜欢得了不得,知道老爷回来……

(69)这一点干青豆倒是自家晒在那里的,请老爷……

闰土代表的是朴素的农民阶级,杨二嫂代表的是势利的小市民阶级。他们不是一样的。

闰土少年是热爱生活的小英雄,只是中年变成了一个木偶人。

杨二嫂年轻时利用姿色做豆腐生意,她看重利益,从年轻到中年也未变。

闰土和杨二嫂的区别是什么?

我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷;那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀。

结合前面的分析,请谈谈你对“厚障壁”的理解。

“我”-----------启蒙者、觉醒者(知识分子)

闰土----------农民

杨二嫂------小市民

厚障壁是一种人与人之间由于观念差异和环境差异造成的,无法交流、理解,思想与感情互不相同。

第四课时

1、小说主题。

背景:

辛亥革命推翻了统治中国两千多年的封建帝制,但这场革命并不彻底,广大的中国农村,受苦受难的农民并没有得到真正的翻身、解放;人民的生活、社会的经济发展,反而日趋衰落。怎样才能使人民得到真正的幸福?中国农村的贫困,农民的不幸,是由什么造成的?鲁迅先生以他思想家的敏锐感觉,进行认真深入地分析。在他许多的以农民、农村生活为题材的作品中,进行了形象地剖析、透视。《故乡》一文,从闰土、杨二嫂十年的变化的角度,揭示了当时中国农村衰败、萧索、日趋破产的社会根源——帝国主义和封建主义的双重压迫、统治。

阅读84~88段

主题?

悲凉:失去精神栖息地(故乡不只是地理概念上的)

无奈:身为“觉醒者”的孤立(不知道如何改变未觉醒者的思想)

希望:实践,行动

关于小说主题

1.“故乡”是中国人精神的反应。从纯真的孩童到麻木的成人,中国民众的活力被扼杀。

2.表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

3.渴望纯真的人与人的关系。

一方面对故乡现状心存不满,另一方面又憧憬渴望美好的明天。

小结:

小说通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,封建社会传统观念对人们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。作者塑造这两个人物形象,真切地抒发了对现实社会的不满,希望有新的生活的炽热感情。

课后第四题

1.这一段对于闰土的外貌和语言描写,突出地展现了闰土始则欢喜、继而犹豫、终究与“我"隔膜而称“我”“老爷”的过程。这里的描写,充满感情,既展现了闰土的心理活动,也间接写出了“我”的情感波动,令读者深受震动,从而和作者一样痛切地思索:这种隔膜是如何造成的?怎样才能打破这种隔膜?

2.这段话揭示了“我"对故乡的失望和悲哀之情。本来在“我"心目中,故乡是非常美好的。而这次回乡的见闻却使之前的印象破灭了。故乡人与人之间、“我"与故乡人之间,充满隔膜,所以才会有“只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”的感觉。而少年时期活泼可爱的小伙伴闰土更是变成了另外一个“辛苦麻木”的人,浑浑噩噩地活着。“我”对故乡人的生活现状和命运感到痛苦和悲哀。

3.“走”是行动的象征。“我”通过回乡的经历,认识到要追求新的生活,仅仅具有美好的意愿、崇高的理想是不够的,需要创造新的社会现实,需要无所畏惧地行动,“走的人多了”,更表明作者认识到,要打破旧社会、创造新社会,仅靠个别的少数人也是不够的,需要许许多多人共同的努力。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)