2021-2022学年部编版语文七年级上册第13课《植树的牧羊人》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级上册第13课《植树的牧羊人》教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-26 23:12:07 | ||

图片预览

文档简介

《植树的牧羊人》教案

教学目标

知识与能力:

?1.通过人物细节描写分析人物形象。

?2.多角度理解文章的中心。

3.通过品味文章语言,理解人物形象。

过程与方法:学会默读课文,学会圈点勾画,理清故事情节,找出描写以及议论的语句。?

情感态度与价值观:培养热爱大自然,以及充满自信并持之以恒的做事精神。

教学重点:通过人物细节描写分析人物形象。

教学难点:多角度理解文章的中心;品味文章语言。

教学课时:1课时

教学步骤:

一、图片导入:教师多媒体出示三张分别是荒漠、植树、荒漠绿洲的图片。荒漠要变成绿洲,是一个艰巨而漫长的任务,然而有一个人他做到了,他一个人默默地植树,默默地奉献,将荒地变成沃土,惠及上万人,现在就让我们一起走近这个植树的牧羊人。

二、理清故事情节

通过昨天的学习,我们知道了课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。那么,我和牧羊人见面的具体情况怎样,高原到底发生了怎么样的变化呢?

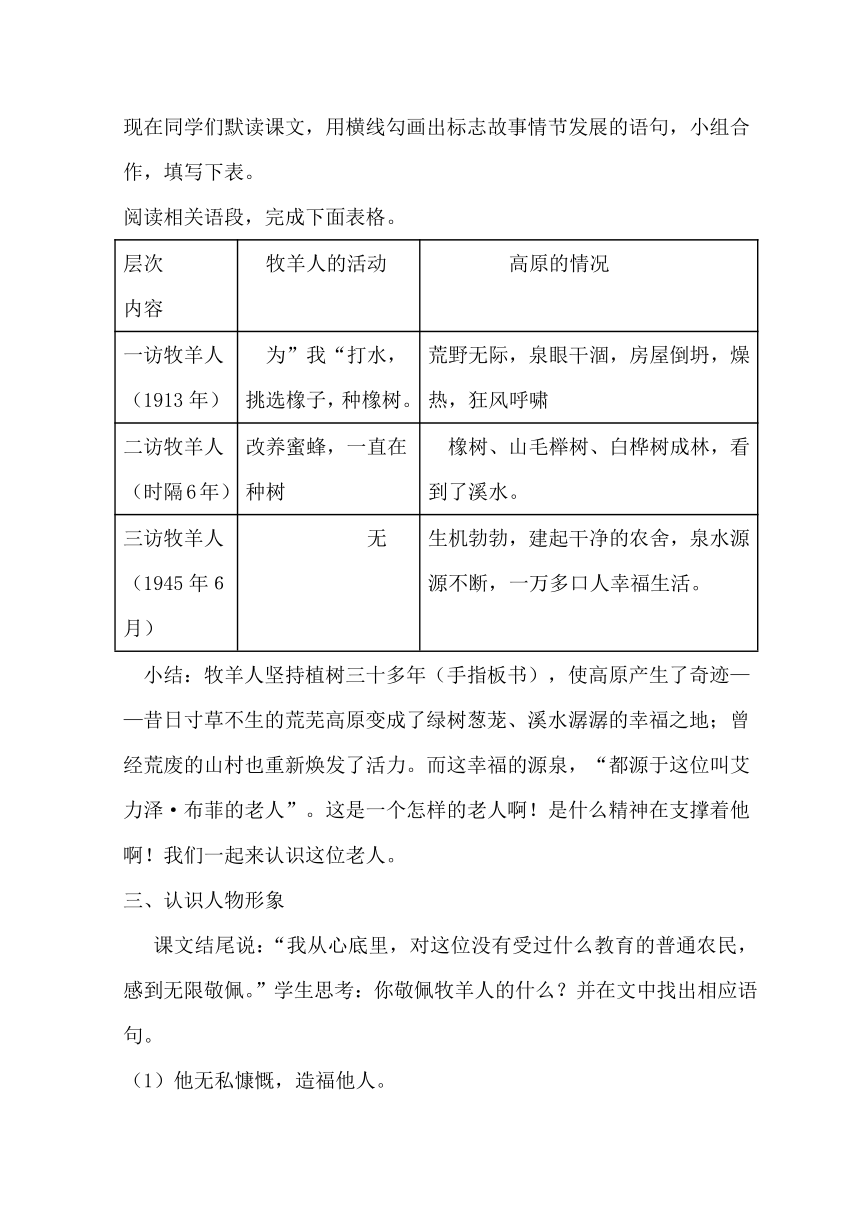

现在同学们默读课文,用横线勾画出标志故事情节发展的语句,小组合作,填写下表。

阅读相关语段,完成下面表格。

层次 内容 ?牧羊人的活动 ????高原的情况

一访牧羊人(1913年) ?为”我“打水,挑选橡子,种橡树。 荒野无际,泉眼干涸,房屋倒坍,燥热,狂风呼啸

二访牧羊人 (时隔6年) 改养蜜蜂,一直在种树 ?橡树、山毛榉树、白桦树成林,看到了溪水。

三访牧羊人 (1945年6月) ??????无 生机勃勃,建起干净的农舍,泉水源源不断,一万多口人幸福生活。

?小结:牧羊人坚持植树三十多年(手指板书),使高原产生了奇迹——昔日寸草不生的荒芜高原变成了绿树葱茏、溪水潺潺的幸福之地;曾经荒废的山村也重新焕发了活力。而这幸福的源泉,“都源于这位叫艾力泽·布菲的老人”。这是一个怎样的老人啊!是什么精神在支撑着他啊!我们一起来认识这位老人。

三、认识人物形象

课文结尾说:“我从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限敬佩。”学生思考:你敬佩牧羊人的什么?并在文中找出相应语句。

(1)他无私慷慨,造福他人。

如:“‘那是谁的地?是公家的,还是私人的?他说不知道。’”

他说,这地方缺少树;没有树,就不会有生命。他决定,既然没有重要的事情做,就动手种树吧。

(2)他坚强自信、积极乐观。

如:他先失去了独子,接着,妻子也去世了。他选择了一个人生活,与羊群和狗作伴,平静的看着日子一天天流走。

他显得自信、平和。他的房子结实,里面干净整洁,衣服也缝补的很细密。

(3)他坚持不懈,目标远大。

如:战争并没有扰乱他的生活。

眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是一个人的双手和毅力造就 ,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造。

我从没见过他有任何动摇和怀疑,只有天知道这有多难!

三、探究文章主旨

老师这里还有两段文字,请同学给大家朗读一下。

当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力早就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像 上帝一样创造。

——《植树的牧羊人》

它的文字、它的图,都让人感动,鼓舞人们去做对我们这个地球有益的事,这个地球上神奇的人和事真是数也数不完!祝愿大家都有一颗慷慨的心,和别人分享,给自己带来幸福。

——绘本《植树的男人》绘画作者给中国读者的寄语

请同学们结合这四段文字,谈谈你对课文主题的认识。

理解:

1、作者描写了一个在贫瘠荒原孤独种树的牧羊人,通过荒原前后的对比,表达了对老人的慷慨无私、不图回报精神的赞美和敬佩之情。

2、本文通过“牧羊人”坚持种树改变环境的故事,表达了这样一种主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈的努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈。

3、作者通过艾力泽·布菲种树的故事,让人相信,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造——只要满怀无私的大爱,只要具有不懈的毅力和精神,同样可以创造奇迹。

小结:把握文章的主旨,可以入手的角度有 :(1)文章结尾;(2)梳理理清文章的思路;(3)关注文中的抒情、议论性语句;(4)借助其他人的评价。

四、品味文章语言

?1.下面是文中一处描写环境的句子,请从修辞手法的角度进行赏析。

那是6月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。

赏析:运用了夸张和比喻的修辞,写出了阿尔卑斯山地恶劣的环境,为“我”继续向前走,寻找水源做铺垫,同时从侧面说明牧羊人植树是一项伟大的工程,衬托了牧羊人慷慨无私、坚持不懈的形象。

??2.根据要求,赏析下面句子中加点词。

(1)他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他在坑里轻轻地放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。(句子中的加点词可不可以删去?说说你的看法。)

?赏析:不可以删去,“轻轻”一词写出了牧羊人对橡子的爱惜,“仔细”一词写出了牧羊人埋泥土的认真劲;如果删掉,就不能表明牧羊人一心一意地把一百颗橡子都种了下去。

(2)在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万颗树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为什么想不到的原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。(句子中加点的数词,有什么作用?)

赏析?:通过数字的对比,具体地说明树苗成活不易,从侧面衬托了牧羊人植树的艰辛历程。

五、拓展延伸:为牧羊人写一段感动世界的颁奖词。

六、板书设计: 植树的牧羊人

慷慨无私、不图回报、坚持不懈——赞美、敬佩

人类不但可以毁灭,还可以创造

七、教学反思

第一课时注重内容和人物形象的把握,第二课时注重语言的品味和技巧的赏析,重难点处理得当,层次分明。对教材主题的开掘还不够,教师和结合植树节的由来,向学生阐释植树造林、绿化环境的意义,鼓励学生每年植一棵树,贡献自己的一份力。

教学目标

知识与能力:

?1.通过人物细节描写分析人物形象。

?2.多角度理解文章的中心。

3.通过品味文章语言,理解人物形象。

过程与方法:学会默读课文,学会圈点勾画,理清故事情节,找出描写以及议论的语句。?

情感态度与价值观:培养热爱大自然,以及充满自信并持之以恒的做事精神。

教学重点:通过人物细节描写分析人物形象。

教学难点:多角度理解文章的中心;品味文章语言。

教学课时:1课时

教学步骤:

一、图片导入:教师多媒体出示三张分别是荒漠、植树、荒漠绿洲的图片。荒漠要变成绿洲,是一个艰巨而漫长的任务,然而有一个人他做到了,他一个人默默地植树,默默地奉献,将荒地变成沃土,惠及上万人,现在就让我们一起走近这个植树的牧羊人。

二、理清故事情节

通过昨天的学习,我们知道了课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。那么,我和牧羊人见面的具体情况怎样,高原到底发生了怎么样的变化呢?

现在同学们默读课文,用横线勾画出标志故事情节发展的语句,小组合作,填写下表。

阅读相关语段,完成下面表格。

层次 内容 ?牧羊人的活动 ????高原的情况

一访牧羊人(1913年) ?为”我“打水,挑选橡子,种橡树。 荒野无际,泉眼干涸,房屋倒坍,燥热,狂风呼啸

二访牧羊人 (时隔6年) 改养蜜蜂,一直在种树 ?橡树、山毛榉树、白桦树成林,看到了溪水。

三访牧羊人 (1945年6月) ??????无 生机勃勃,建起干净的农舍,泉水源源不断,一万多口人幸福生活。

?小结:牧羊人坚持植树三十多年(手指板书),使高原产生了奇迹——昔日寸草不生的荒芜高原变成了绿树葱茏、溪水潺潺的幸福之地;曾经荒废的山村也重新焕发了活力。而这幸福的源泉,“都源于这位叫艾力泽·布菲的老人”。这是一个怎样的老人啊!是什么精神在支撑着他啊!我们一起来认识这位老人。

三、认识人物形象

课文结尾说:“我从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限敬佩。”学生思考:你敬佩牧羊人的什么?并在文中找出相应语句。

(1)他无私慷慨,造福他人。

如:“‘那是谁的地?是公家的,还是私人的?他说不知道。’”

他说,这地方缺少树;没有树,就不会有生命。他决定,既然没有重要的事情做,就动手种树吧。

(2)他坚强自信、积极乐观。

如:他先失去了独子,接着,妻子也去世了。他选择了一个人生活,与羊群和狗作伴,平静的看着日子一天天流走。

他显得自信、平和。他的房子结实,里面干净整洁,衣服也缝补的很细密。

(3)他坚持不懈,目标远大。

如:战争并没有扰乱他的生活。

眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是一个人的双手和毅力造就 ,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造。

我从没见过他有任何动摇和怀疑,只有天知道这有多难!

三、探究文章主旨

老师这里还有两段文字,请同学给大家朗读一下。

当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力早就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像 上帝一样创造。

——《植树的牧羊人》

它的文字、它的图,都让人感动,鼓舞人们去做对我们这个地球有益的事,这个地球上神奇的人和事真是数也数不完!祝愿大家都有一颗慷慨的心,和别人分享,给自己带来幸福。

——绘本《植树的男人》绘画作者给中国读者的寄语

请同学们结合这四段文字,谈谈你对课文主题的认识。

理解:

1、作者描写了一个在贫瘠荒原孤独种树的牧羊人,通过荒原前后的对比,表达了对老人的慷慨无私、不图回报精神的赞美和敬佩之情。

2、本文通过“牧羊人”坚持种树改变环境的故事,表达了这样一种主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈的努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈。

3、作者通过艾力泽·布菲种树的故事,让人相信,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造——只要满怀无私的大爱,只要具有不懈的毅力和精神,同样可以创造奇迹。

小结:把握文章的主旨,可以入手的角度有 :(1)文章结尾;(2)梳理理清文章的思路;(3)关注文中的抒情、议论性语句;(4)借助其他人的评价。

四、品味文章语言

?1.下面是文中一处描写环境的句子,请从修辞手法的角度进行赏析。

那是6月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。

赏析:运用了夸张和比喻的修辞,写出了阿尔卑斯山地恶劣的环境,为“我”继续向前走,寻找水源做铺垫,同时从侧面说明牧羊人植树是一项伟大的工程,衬托了牧羊人慷慨无私、坚持不懈的形象。

??2.根据要求,赏析下面句子中加点词。

(1)他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他在坑里轻轻地放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。(句子中的加点词可不可以删去?说说你的看法。)

?赏析:不可以删去,“轻轻”一词写出了牧羊人对橡子的爱惜,“仔细”一词写出了牧羊人埋泥土的认真劲;如果删掉,就不能表明牧羊人一心一意地把一百颗橡子都种了下去。

(2)在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万颗树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为什么想不到的原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。(句子中加点的数词,有什么作用?)

赏析?:通过数字的对比,具体地说明树苗成活不易,从侧面衬托了牧羊人植树的艰辛历程。

五、拓展延伸:为牧羊人写一段感动世界的颁奖词。

六、板书设计: 植树的牧羊人

慷慨无私、不图回报、坚持不懈——赞美、敬佩

人类不但可以毁灭,还可以创造

七、教学反思

第一课时注重内容和人物形象的把握,第二课时注重语言的品味和技巧的赏析,重难点处理得当,层次分明。对教材主题的开掘还不够,教师和结合植树节的由来,向学生阐释植树造林、绿化环境的意义,鼓励学生每年植一棵树,贡献自己的一份力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首