沪教版生物八年级第一册 2.1 神经调节的基本方式 说课课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 沪教版生物八年级第一册 2.1 神经调节的基本方式 说课课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 766.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一节 神经调节的基本方式 (说课)

第二章 人体生命活动的调节

1

2

3

4

5

6

课标解读

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

预期效果

本课所涉及的课程内容标准为:

了解神经调节的基本方式。

内容标准

课标解读

1

《神经调节的基本方式》是沪教版《生命科学》第一册第二章第一节,在教材中介绍了反射、反射弧、非条件反射和条件反射等基础知识。

在这之前学生已经学习了神经系统的组成,为本节课的学习打下了良好的基础,为进一步理解“人体对外界环境的感知及各种生命活动的调节时刻都离不开神经系统的作用”做好了铺垫,因此本节课的教学内容在教材中起到了承上启下的作用。

教材分析

2

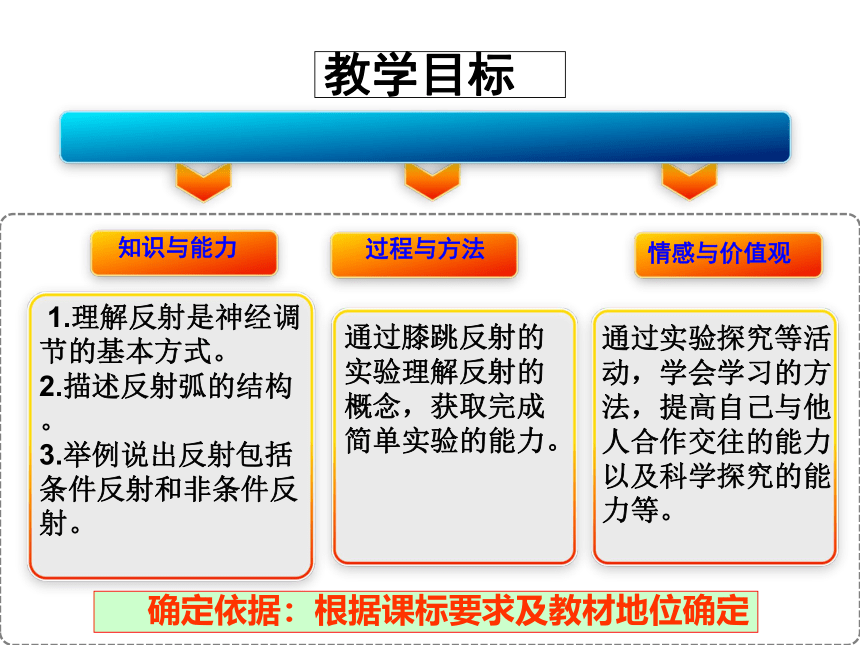

过程与方法

知识与能力

情感与价值观

教学目标

1.理解反射是神经调节的基本方式。

2.描述反射弧的结构。

3.举例说出反射包括条件反射和非条件反射。

通过膝跳反射的实验理解反射的概念,获取完成简单实验的能力。

通过实验探究等活动,学会学习的方法,提高自己与他人合作交往的能力以及科学探究的能力等。

确定依据:根据课标要求及教材地位确定

教学重点

教学难点

教学重难点

说出反射是人体神经调节的基本方式,描述反射弧的结构组成。。

条件反射与非条件反射的区别。

确定依据:根据课标要求及教材地位确定

七年级的学生年龄较小,生活经验不是很丰富,但是却对生活有极强的好奇心,乐于探索。通过以往的学习,学生对神经系统的组成和功能有了一定的认识。日常生活中对神经系统相关的知识积累了一定的经验和感悟,但对“神经系统是怎么进行调节的”还比较模糊。而且他们已具备一定的生物学知识基础,一定的逻辑思维和分析推理能力,往往更喜欢与人合作,所以适当的安排小组讨论和探究是非常必要的。

学情分析

3

本节课主要采用探究式教学模式,注重和突出学生的“学”。主要运用多媒体教学与实验教学相结合的教学手段。

教学方法

教法学法

4

学法指导

让学生看——在观察过程中,提高学生实验能力。

让学生想——在观察过程中,学生主动思考并得到其

所需信息,培养归纳、比较、综合能力。

让学生讲——在展示过程中中,让学生充分表达来,

培养其思维和语言表达能力。

让学生练——及时反馈,检查学生是否当堂达到学习

目标, 做到“堂堂清”,提高课堂效率。

3

4

5

1

2

6

创设情境 导入新课

提出问题 自主学习

合作探究 深入实践

知识运用 概括反射

研读要点 探究反射弧

结合实践 加深理解

教学过程

5

归纳小结 知识闭环

7

通过小游戏迅速导入,邀请一位同学上台,突然手在眼前掠过,为什么会眨眼?

设计意图:通过回顾生活中的点滴日常,避免对知识的简单复述,吸引学生的注意力,使学生更加积极投入到课堂当中。

创设情境 导入新课

教学过程

学生:带着问题阅读教材。

(1)什么叫反射?(2)人体完成反射需要依靠什么结构?该结构由什么组成?(3)反射分为哪几类?

提出问题 自主学习

教学过程

设计目的:通过自主学习,对整体知识有大致的了解。

学生:通过实验成功的同学讲解膝跳反射的注意事项,使失败的同学为下一次实验的成功打下基础,在下次实验中能够成功。

设计目的:通过学生的自主探究,发现问题,然后由同学们分析解决问题。

合作探究 深入实践

教学过程

学生:认真思考并回答问题:1、韧带受到刺激后,引起反射使小腿跳起。2、神经系统控制小腿的跳起。3、神经系统下达指令,从而使小腿跳起。4、一样,具有规律性。

设计目的:通过连续问题引起学生的思考,并了解什么叫做反射。通过这个环节,使学生增强对概念的理解。并通过要点讲解,使学生的理解更深刻。

知识运用 概括反射

教学过程

研读要点 探究反射弧

教学过程

学生:以小组为单位,在教师的引导下制作模型,并上台展示,作出评价。学生认真观察反射弧的模式图,并说出反射弧的结构。区分感受器与效应器。

设计目的:本环节是教学设计中的一大亮点,通过制作模型来帮助学生进一步理解反射弧的结构,并总结出反射弧的组成部分,将内容形象化具体化。

盘点收获

结合实践 加深理解

教学过程

学生:先分析条件反射形成示意图,然后对非条件反射与条件反射作区分,根据生活经验举出相关例子,理解反射的类型。

设计目的:从生活中的例子出发,引起学生的学习兴趣,与生活现象结合起来有利于学生的理解。

归纳小结 知识闭环

教学过程

学生:学生归纳本节的内容。

设计目的:让学生对本节内容有一个系统的认识,知识形成闭环。

为转变学生的学习习惯,变被动学习为主动探究,在教学过程中,我从学生的生活经验入手,给学生想象的空间,然后让学生充分实验,并利用多媒体技术充分调动学生的学习积极性。在展示交流过程中,我创设热切的参与和激烈的讨论环境,希望学生能主动探究,我预期能收到以下效果:

预期效果

6

实验技能

得到提高

合作意识

得到提高

民主氛围

得到形成

生物观点

得到加强

基础知识

得到落实

学生思维

得到展开

效 果

第二章 人体生命活动的调节

1

2

3

4

5

6

课标解读

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

预期效果

本课所涉及的课程内容标准为:

了解神经调节的基本方式。

内容标准

课标解读

1

《神经调节的基本方式》是沪教版《生命科学》第一册第二章第一节,在教材中介绍了反射、反射弧、非条件反射和条件反射等基础知识。

在这之前学生已经学习了神经系统的组成,为本节课的学习打下了良好的基础,为进一步理解“人体对外界环境的感知及各种生命活动的调节时刻都离不开神经系统的作用”做好了铺垫,因此本节课的教学内容在教材中起到了承上启下的作用。

教材分析

2

过程与方法

知识与能力

情感与价值观

教学目标

1.理解反射是神经调节的基本方式。

2.描述反射弧的结构。

3.举例说出反射包括条件反射和非条件反射。

通过膝跳反射的实验理解反射的概念,获取完成简单实验的能力。

通过实验探究等活动,学会学习的方法,提高自己与他人合作交往的能力以及科学探究的能力等。

确定依据:根据课标要求及教材地位确定

教学重点

教学难点

教学重难点

说出反射是人体神经调节的基本方式,描述反射弧的结构组成。。

条件反射与非条件反射的区别。

确定依据:根据课标要求及教材地位确定

七年级的学生年龄较小,生活经验不是很丰富,但是却对生活有极强的好奇心,乐于探索。通过以往的学习,学生对神经系统的组成和功能有了一定的认识。日常生活中对神经系统相关的知识积累了一定的经验和感悟,但对“神经系统是怎么进行调节的”还比较模糊。而且他们已具备一定的生物学知识基础,一定的逻辑思维和分析推理能力,往往更喜欢与人合作,所以适当的安排小组讨论和探究是非常必要的。

学情分析

3

本节课主要采用探究式教学模式,注重和突出学生的“学”。主要运用多媒体教学与实验教学相结合的教学手段。

教学方法

教法学法

4

学法指导

让学生看——在观察过程中,提高学生实验能力。

让学生想——在观察过程中,学生主动思考并得到其

所需信息,培养归纳、比较、综合能力。

让学生讲——在展示过程中中,让学生充分表达来,

培养其思维和语言表达能力。

让学生练——及时反馈,检查学生是否当堂达到学习

目标, 做到“堂堂清”,提高课堂效率。

3

4

5

1

2

6

创设情境 导入新课

提出问题 自主学习

合作探究 深入实践

知识运用 概括反射

研读要点 探究反射弧

结合实践 加深理解

教学过程

5

归纳小结 知识闭环

7

通过小游戏迅速导入,邀请一位同学上台,突然手在眼前掠过,为什么会眨眼?

设计意图:通过回顾生活中的点滴日常,避免对知识的简单复述,吸引学生的注意力,使学生更加积极投入到课堂当中。

创设情境 导入新课

教学过程

学生:带着问题阅读教材。

(1)什么叫反射?(2)人体完成反射需要依靠什么结构?该结构由什么组成?(3)反射分为哪几类?

提出问题 自主学习

教学过程

设计目的:通过自主学习,对整体知识有大致的了解。

学生:通过实验成功的同学讲解膝跳反射的注意事项,使失败的同学为下一次实验的成功打下基础,在下次实验中能够成功。

设计目的:通过学生的自主探究,发现问题,然后由同学们分析解决问题。

合作探究 深入实践

教学过程

学生:认真思考并回答问题:1、韧带受到刺激后,引起反射使小腿跳起。2、神经系统控制小腿的跳起。3、神经系统下达指令,从而使小腿跳起。4、一样,具有规律性。

设计目的:通过连续问题引起学生的思考,并了解什么叫做反射。通过这个环节,使学生增强对概念的理解。并通过要点讲解,使学生的理解更深刻。

知识运用 概括反射

教学过程

研读要点 探究反射弧

教学过程

学生:以小组为单位,在教师的引导下制作模型,并上台展示,作出评价。学生认真观察反射弧的模式图,并说出反射弧的结构。区分感受器与效应器。

设计目的:本环节是教学设计中的一大亮点,通过制作模型来帮助学生进一步理解反射弧的结构,并总结出反射弧的组成部分,将内容形象化具体化。

盘点收获

结合实践 加深理解

教学过程

学生:先分析条件反射形成示意图,然后对非条件反射与条件反射作区分,根据生活经验举出相关例子,理解反射的类型。

设计目的:从生活中的例子出发,引起学生的学习兴趣,与生活现象结合起来有利于学生的理解。

归纳小结 知识闭环

教学过程

学生:学生归纳本节的内容。

设计目的:让学生对本节内容有一个系统的认识,知识形成闭环。

为转变学生的学习习惯,变被动学习为主动探究,在教学过程中,我从学生的生活经验入手,给学生想象的空间,然后让学生充分实验,并利用多媒体技术充分调动学生的学习积极性。在展示交流过程中,我创设热切的参与和激烈的讨论环境,希望学生能主动探究,我预期能收到以下效果:

预期效果

6

实验技能

得到提高

合作意识

得到提高

民主氛围

得到形成

生物观点

得到加强

基础知识

得到落实

学生思维

得到展开

效 果