纲要上第8课 三国至隋唐的文化 同步培优题典 (word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第8课 三国至隋唐的文化 同步培优题典 (word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-27 15:50:29 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步培优题典

第8课 三国至隋唐的文化

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

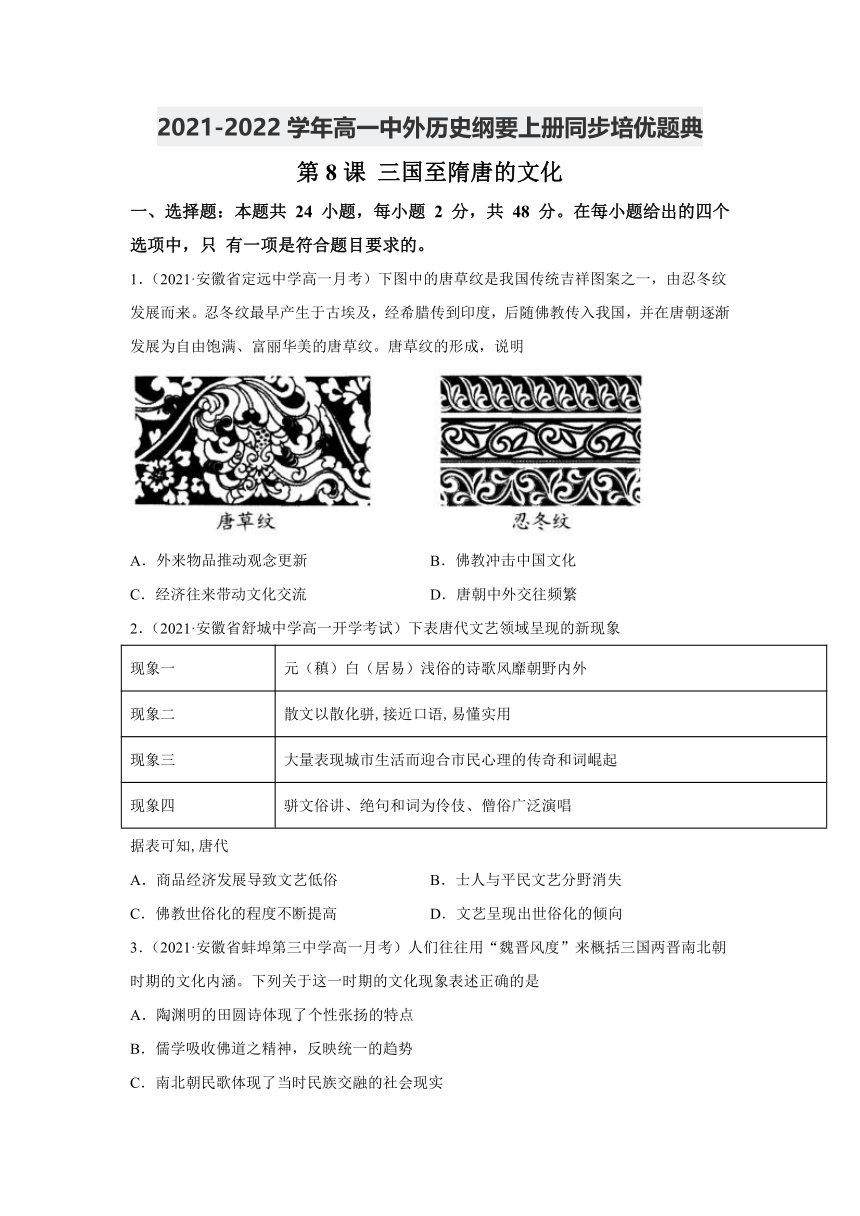

1.(2021·安徽省定远中学高一月考)下图中的唐草纹是我国传统吉祥图案之一,由忍冬纹发展而来。忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹。唐草纹的形成,说明

A.外来物品推动观念更新 B.佛教冲击中国文化

C.经济往来带动文化交流 D.唐朝中外交往频繁

2.(2021·安徽省舒城中学高一开学考试)下表唐代文艺领域呈现的新现象

现象一

元(稹)白(居易)浅俗的诗歌风靡朝野内外

现象二

散文以散化骈,接近口语,易懂实用

现象三

大量表现城市生活而迎合市民心理的传奇和词崐起

现象四

骈文俗讲、绝句和词为伶伎、僧俗广泛演唱

据表可知,唐代

A.商品经济发展导致文艺低俗 B.士人与平民文艺分野消失

C.佛教世俗化的程度不断提高 D.文艺呈现出世俗化的倾向

3.(2021·安徽省蚌埠第三中学高一月考)人们往往用“魏晋风度”来概括三国两晋南北朝时期的文化内涵。下列关于这一时期的文化现象表述正确的是

A.陶渊明的田圆诗体现了个性张扬的特点

B.儒学吸收佛道之精神,反映统一的趋势

C.南北朝民歌体现了当时民族交融的社会现实

D.建安文学体现了国破家亡,忧国思家的情怀

4.(2021·六安市裕安区新安中学)盛唐时期,边塞诗歌中存在“以汉代唐”的现象,指的是诗人借用汉朝的人、事、物来指代唐朝的人.事物,如“匈奴未灭不言家”“不破楼兰终不还”,汉将李广、霍去病卫青常被提起。这一现象的出现主要是因为

A.汉代统一王朝的强大 B.汉唐相似的时代风貌

C.汉唐对外征战的频繁 D.唐朝藩镇割据的影响

5.(2021·合肥市第六中学高一月考)曹魏甄皇后幼时聪慧,不好游戏,一心向学。门外有骑马之戏,诸姊贪恋好奇,争先恐后登楼观望,甄氏独不前往。诸姊怪问之,答言:“此岂女人之所观邪?”甄氏的行为受到士族称赞,由此名垂史册。这反映了魏晋时期

A.儿童游戏与修身向学的冲突 B.儒家思想影响力仍然较大

C.门第族望决定仕女品行等级 D.士人任达不拘的处世态度

6.(2021·安徽省定远中学高一月考)唐代韩愈认为“今也举夷狄之法,而加之先王之教之上”的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险,继而他

A.反对佛教的来世说 B.推动宗教相互融合

C.力主复兴传统儒学 D.宣扬经世致用思想

7.(2021·安徽省定远中学高一月考)盛唐的边塞诗有丰富的意象,较为常见的有大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧等。这可以用于说明当时

A.豪迈昂扬的社会风尚 B.藩镇割据的负面影响

C.中外文化交流较频繁 D.开放包容的文化政策

8.(2021·安徽省定远中学高一月考)有学者说:“魏晋南北朝之士大夫尤多儒道兼综者,则其人大抵为遵群体之纲纪而无妨于自我之逍遥,或重个体之自由而不危及人伦之秩序者也。”这一论述说明魏晋南北朝

A.儒学独尊地位未丧失 B.统治意识出现宗教化

C.儒学受道教冲击剧烈 D.社会上流行崇尚道教

9.(2021·安徽高一期末)在敦煌艺术中,魏晋南北朝时期的壁画大多宣传佛教悲惨牺牲的善行和现实的悲苦无奈;隋唐壁画则更多的宣传享受和娱乐,表现幸福与祥和;宋朝壁画中,世俗场景大量渗入佛界。这种变化说明了( )

A.佛教文化的中国化 B.中外文化的交融性

C.艺术形式的多样化 D.艺术内容的时代性

10.(2021·安徽芜湖市·芜湖一中高一月考)“有容乃大”是唐朝超越前期的特有文化气派。以下能体现唐朝“有容乃大”的是

①玄奘到天竺学习佛学

②吐蕃与唐朝“和同为一家”

③日本多次派出使者来唐朝学习

④马可波罗来中国经商

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.(2021·广东高一期末)魏晋士人将书法艺术提升到表达人生态度和展现思想文化的境界,他们的作品崇尚写意与和谐,力求从书法中寻觅人生的归宿和寄托。这一现象的出现

A.深受佛道儒思想的影响 B.与前人的发展无关

C.得益于书写工具的进步 D.源于社会动荡不安

12.(2021·湖北高一期末)唐诗中有大量关于歌舞、球类、龙舟、武艺、踏青、爬山等运动的描写,并有大量描写女性运动的作品。王维有诗云:“蹴鞠(指足球)屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。”这说明唐代

A.社会生活充满活力 B.女性社会地位提高

C.诗歌出现繁荣局面 D.统治者推崇力量美

13.(2021·淮北市树人高级中学)魏晋时期的绘画,在画面造型及线条的处理上,往往追求一种空灵通透的境界,体现出一种超然物表的审美品格,流露出一种虚灵的风致和气韵。这表明当时

A.时代思潮影响了艺术创作 B.三教合一催生新绘画风格

C.绘画创作呈现出繁荣局面 D.文人画艺术风格逐渐成型

14.(2021·云南弥勒市一中高一月考)魏晋时期,人们常用因果轮回、三世(前世、今世、来世)等观念解释人世间的现象,遂产生了《幽明录》《冥祥记》《冤魂志》等论因果报应的志怪小说。这说明了当时

A.佛教丰富了文学的内容和形式

B.佛教的流行左右了民众思想

C.战乱的环境导致人们悲观失望

D.儒学受到了其他思想的挑战

15.(2021·广东高一期中)下图为唐诗中科技内容分学科数量分析对比。据此可知,这一时期

A.科学技术丰富了文学内容 B.统治阶层重视科技

C.科技趋向体系化和理论化 D.科技水平领先世界

16.(2021·江苏省如皋中学高一月考)为唐代卷草纹,该纹在魏晋时期由丝绸之路传入中国的忍冬纹演变而成。忍冬纹花卉形态消瘦、清朗,纹样简单,单纯质朴,而唐卷草纹多与牡丹、石榴、凤凰等动植物纹样灵活组合,变得雍容华丽。这一变化

A.体现唐文化兼收创新的特征 B.突显中外文化交流互动深入

C.源自唐朝海上丝绸之路开通 D.说明物种丰富决定艺术形式

17.(2021·四川省泸县第二中学高一月考)南朝时,寺院经济膨胀,占有了许多依附农民,这些农民不在户籍。据《南史》记载:“道人(南朝对僧人的称谓)又有白徒,尼则皆畜养女,皆不贯人籍。天下户口,几亡其半。”这一现象

A.有利于社会的稳定 B.影响了政府财政收入

C.促进社会经济发展 D.使佛教成为正统宗教

18.(2021·运城市新康国际实验学校)北魏末年,贾思勰在其所著农书《齐民要术·序》中说,“探捃经传,爱及歌谣(农谚),询之老成(老农),验之行事”,“起自耕农,终于醯醢(酱醋),资生之业,靡不毕书”。据此可知,该著述

A.提高了农学理论水平 B.有利于小农经济发展

C.摒弃了传统农本思想 D.反映了民族交融趋热

19.(2021·辽宁高一月考)高丽王朝于光宗九年(公元958年)决定正式实行科举,分常科和制科,常科设有进士、明经、明法、明算、明书、三礼、三传;制科由王亲试诗,赋、颂、策等。这反映出高丽王朝

A.社会重学风气浓厚 B.对中华文明具有较高的认同感

C.读书人极重视声名 D.模仿中国建立了中央集权国家

20.(2021·福建南平市·)唐朝时期,新罗频繁更换年号。据考古发现,在庆州雁鸭池出土了“调露二年砖铭”,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年”板瓦铭文,在庆尚南道蔚州郡的川前里发现了“上元二年”和“上元四年”的摩崖铭文。这本质上反映了( )

A.新罗年号借鉴了唐朝年号 B.唐朝与新罗存在文化友好往来

C.新罗和唐朝往来日益频繁 D.新罗接受了唐朝中央政府的册封

21.(2021·福建厦门外国语学校高三其他模拟)婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了

A.民族交融助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象 D.文化交融推动艺术创新

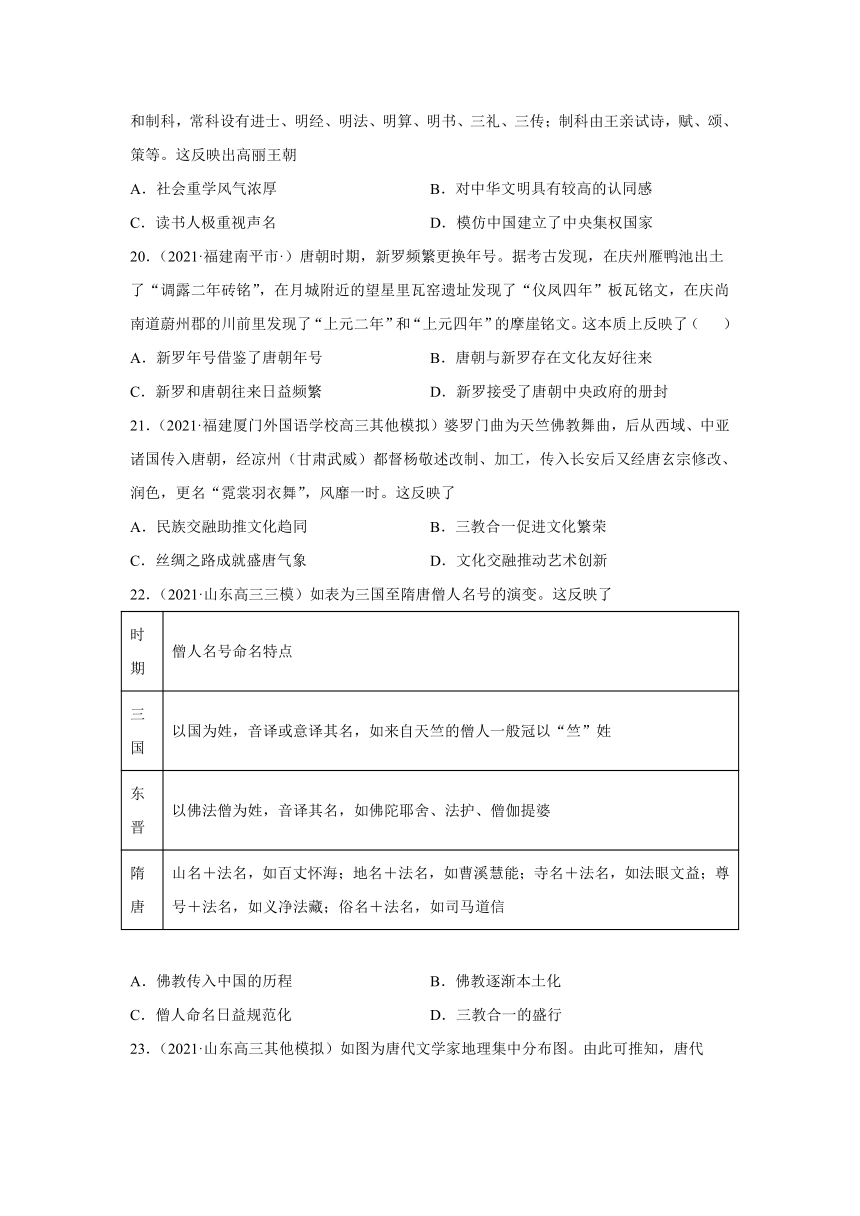

22.(2021·山东高三三模)如表为三国至隋唐僧人名号的演变。这反映了

时期

僧人名号命名特点

三国

以国为姓,音译或意译其名,如来自天竺的僧人一般冠以“竺”姓

东晋

以佛法僧为姓,音译其名,如佛陀耶舍、法护、僧伽提婆

隋唐

山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信

A.佛教传入中国的历程 B.佛教逐渐本土化

C.僧人命名日益规范化 D.三教合一的盛行

23.(2021·山东高三其他模拟)如图为唐代文学家地理集中分布图。由此可推知,唐代

A.经济重心改变 B.长江流域呈现人才辈出

C.科举影响巨大 D.区域经济发展的不平衡

24.(2021·辽宁沈阳二中高三其他模拟)中国现存最早的两种竹简数学文献《数》《算数书》和传世文献《九章算术》都对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式。这说明中国古代数学

A.历史渊源较久远 B.服务于现实需要

C.重视逻辑与推理 D.居世界领先地位

二、主观题(52分)

25.(2021·全国高一期末)下图是1983年我国发行的一套纪念邮票——《中国古代文学家》。请你参照该套邮票,推荐我国古代政治家人物及纪念邮票4位中的其中2位候选人,并简述推荐理由(要求:写出人物及成就地位)。

李白 杜甫 韩愈 柳宗元

26.(2021·上海市金山中学高一期中)昭昭有唐

唐代贺知章曾在其《郊庙歌辞·禅社首乐章太和》中赞颂当时的唐朝为“昭昭有唐,天俾万国”意为“盛载大唐,君临天下,万邦来朝”,其繁荣程度可见一斑。

材料一 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕莲壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍橋。

——(唐)李白《哭晃卿衡》

注:晁卿原名阿倍仲麻吕,717年来华学习,并担任官职。770年病逝,埋骨唐土。与李白私交甚好。

材料二 朝臣仲满幕华不肯去,易姓名日朝衡。

——(北宋)欧阳修《新唐书》

材精三:拂菻国在苫国(今叙利亚)西。隔山数千里,亦曰大秦。

——(唐)杜环《经行记》

材料四 如图为现藏于碑林博物馆的唐代碑刻《大秦景教流行中国碑》碑头拓片,该碑由唐代景教徒伊斯建立。碑头上书“大秦景教流行中国碑”字样,并刻有“十字莲花”纹饰。

(1)根据材料一,并结合所学,你认为材料中所说的帝都是当时的哪座城市?

(2)根据材料一、二,并结合所学,你认为晁衡是什么身份?请简要说明你的理由。这一身份的人为日本的哪场改革做出了重要贡献?

(3)根据材料三、四,并结合所学,材料中所说的“大秦或拂菻”是哪个国家?景教是哪个世界性宗教?请分别简要说明你的理由。

(4)结合上述材料,试分析在文明交流中唐朝为何可以做到贺知章所说的“昭昭有唐,天俾万国”?

27.(2021·山东菏泽市·)唐朝国力强盛,制度先进,文化繁荣。阅读材料,回答问题。

材料一 汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制。换言之,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出与汉代相比,唐代宰相制度的创新之处及其作用。

材料二

(2)文物是形象的历史。从材料二中提取一条历史信息并加以说明

参考答案

1.C

【详解】

根据“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”可得出唐朝在对外交往过程中吸收了外来的文化,因此反映出经济往来带动文化交流,C项正确;材料没有体现观念更新,排除A;材料没有反映佛教的影响,排除B;唐朝中外交往频繁只是总体的反映,但材料强调文化方面的影响,排除D。

2.D

【详解】

根据“浅俗的诗歌风靡朝野内外”、“接近口语,易懂实用”、“迎合市民心理”、“广泛演唱”等信息可知唐朝的文学出现通俗易懂、迎合市民需要的特点,呈现出世俗化的倾向,故选D;材料反映唐代的文艺是通俗,而非低俗,排除A;“分野消失”的说法过于夸张,排除B;是文艺的世俗化程度提高,而非佛教的世俗化程度提高,排除C。

3.C

【详解】

结合所学内容可知,魏晋时期出现了民族大交融,所以南北朝的民歌就体现了当时民族交融的社会现实,故选C;陶渊明的田园诗体现的是平淡自然,排除A;魏晋南北朝的儒学出现了玄学化,没有反映统一的趋势,排除B;建安文学体现的是质朴刚健,慷慨悲凉,而非国破家亡,忧思国家,排除D。

4.B

【详解】

文学艺术是一定时期政治经济的反映。汉朝西北边境一直面临来自匈奴的威胁,而唐朝的边境则面临突厥、吐蕃等隐患,汉代经营边疆的成功使得唐代诗人以史咏今,抒发建功立业之志,反映出唐代和汉代的时代风貌的相似之处,故B项正确;与汉代相比,唐代也是统一王朝,更为自信开放,A项不符合题意;唐代对外征战并不频繁,对周边民族采取羁縻政策为主,C项错误;D项与边疆问题无关。

5.B

【详解】

甄氏认为贪恋骑马游戏不是女性应该做的,这种思想是对妇女的束缚,属于儒家思想的伦理纲常的内容,说明儒家思想的影响力仍然较大,故选B;儿童游戏和修身向学有冲突的说法明显过于夸张,排除A;材料并不是反映仕女的品行等级,排除C;材料没有涉及士人的处世态度,排除D。

6.C

【详解】

根据材料“‘今也举夷狄之法,而加之先王之教之上’的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险”可知此时韩愈反对异质文化凌驾中国文化之上,力主复兴传统儒学,故选C项;根据材料“‘今也举夷狄之法,而加之先王之教之上’的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险”可知此时韩愈反夷狄之法,并非“佛教的来世说”,排除A项;三教合一潮流推动宗教相互融合,与韩愈无关,排除B项;顾炎武宣扬经世致用思想,与韩愈无关,排除D项。

7.A

【详解】

“大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧”等词,展现了盛唐时期豪迈的风气,故A正确;从材料中不能看出与藩镇割据有关,排除B项;材料涉及的都是国内的情景,与外部文化无关,排除C项;材料不能反映出文化政策的风格,排除D项。

8.A

【详解】

根据材料“则其人大抵为遵群体之纲纪而无妨于自我之逍遥,或重个体之自由而不危及人伦之秩序者也”可以看出,虽然此时人们行为符合道家思想,但仍然是在遵守儒家伦理基础之上,说明儒学独尊地位并未丧失,A项正确;题干描述的是儒道融合,没有体现出统治意识出现宗教化,B项错误;魏晋南北朝儒道走向融合,无法体现儒学受到道教剧烈冲击,C项错误;根据材料“士大夫尤多儒道兼综者”可得出当时儒家地位仍然十分重要,不能说明社会上流行崇尚道教,D项错误。

9.D

【详解】

结合所学可知,社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反应,材料主要说的是不同的时代艺术的不同表现,体现了艺术内容的时代性,故D项正确;AB两项错误,材料主要并不是说明佛教传入我国后与传统文化融合的问题,应排除;C项有一定的道理,但是材料主要说的是不同的时代艺术的不同的表现,反映的是当时的政治和经济特点,应排除。故选D。

10.A

【详解】

①②③都符合唐朝“有容乃大”的文化气派,故选A;马可波罗来中国经商是在元朝,无法反映唐朝的“有容乃大”,排除④,故排除BCD三项。

解答本题的关键信息是“唐朝‘有容乃大’”,联系所学唐朝文化繁荣的史实分析解答。

11.D

【详解】

根据材料“魏晋士人”“将书法艺术提升到表达人生态度和展现思想文化的境界”“力求从书法中寻觅人生的归宿和寄托”等信息并结合所学可知,魏晋是我国战乱、动荡时期,一些魏晋士人寄情于书法,追寻精神上的慰藉与解放,这主要源于魏晋时期动荡不安的社会背景,故D项正确;材料中魏晋士人对书法艺术的追求不能体现佛道儒思想的影响,故排除A项;汉代书法艺术的发展对魏晋时期书法艺术的发展起了奠基作用,故排除B项;书写工具的进步与魏晋时期书法艺术特点的形成无必然关系,故排除C项。

12.A

【详解】

根据材料可知,唐朝不仅运动种类多,而且女性参与运动,这说明唐朝的社会生活充满了活力,A正确;题干未涉及到女性社会地位的变化,排除B;材料主旨并非关于唐诗,排除C;材料未涉及到统治者,而且踏青和力量无关,排除D。

13.A

【详解】

材料反映了魏晋时期绘画创作追求空灵通透的境界,作品流露出超然、虚灵的气韵,结合所学知识可知,魏晋时期属于乱世,当时名士大多对残酷的政治现实保持着清醒认识,他们在崇尚老庄的基础上形成玄学之风,热爱自然山水,追求精神上的解脱,这说明了时代思潮影响艺术创作,故选A;三教合一指的是儒、释、道合一,这在材料中没有体现,故排除B;材料反映的是魏晋时期绘画创作的风格,没有体现绘画创作的繁荣局面,故排除C;宋元时期,文人画艺术风格逐渐成型,故排除D。

14.A

【详解】

根据材料可知,魏晋时期佛教盛行,出现了受佛教影响的文学作品,故A正确;B项“左右”的说法不对,魏晋时期的主流思想还是儒学,排除;题意没体现战乱,故C排除;魏晋时期,儒学受到了佛道冲击,但与材料强调佛教影响的文学作品不符,排除D。

15.A

【详解】

材料反映了唐诗中的科技内容情况,这说明唐朝科技的发展渗透到诗歌之中,丰富了诗歌的表现领域,故A正确;统治者的重视、科技体系化和理论化、科技水平领先世界,均在材料中无法体现,故排除BCD。

16.A

【详解】

唐代吸收传入中国的忍冬纹的因素,与牡丹、石榴、凤凰等动植物纹样灵活组合,形成雍容华丽的卷草纹,说明唐文化兼收创新的特征,故选A;材料无法体现“互动”,排除B;汉朝开通海上丝绸之路,排除C;D项中“决定”表述太绝对,错误。

17.B

【详解】

材料反映南朝时僧人、白徒、尼、养女都不在国家户籍管理之内,不承担赋税和徭役,这严重影响了政府的财政收入,故选B;A材料信息无法体现,排除;寺院经济膨胀,聚敛劳动力和社会财富,不利于社会经济的发展,排除C;D项不符合史实,材料信息也无法体现,排除。

18.B

【详解】

材料说明《齐民要术》较全面地总结了我国古代的农业生产技术和经验,有利于指导农业生产,有利于小农经济发展,故选B;《齐民要术》总结了我国古代农业生产技术,无法体现农学理论水平的提高,排除A;根据“起自耕农”可知《齐民要术》体现了重农思想,排除C;材料说明《齐民要术》总结了农业生产技术,没有涉及民族交融的信息,排除D。

19.B

【详解】

从材料可以看出,高丽王朝认同中国的科举制并推行科举制度,说明其对对中华文明具有较高的认同感,B项正确;ACD项不能从材料中得出,排除。

20.B

【详解】

材料反映新罗受唐朝的影响,学习和借鉴了唐朝的年号,这是两国政府文化友好往来的见证,故选B;A项反映的是材料现象,不是本质,排除;材料无法体现新罗和唐朝往来日益频繁,排除C;材料没有涉及新罗接受唐朝中央政府册封的信息,排除D。

21.D

【详解】

根据材料可知,风靡一时的“霓裳羽衣舞”源于印度传入中国的婆罗门曲,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,故选D;“趋同”的说法有误,排除A;材料反映的是中外文化交流,不是三教合一,排除B;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除C。

22.B

【详解】

根据“山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信”等信息可得出,从三国时期到隋唐,佛教的僧人名号命名很多都以中国的山海地名命名,反映出佛教逐渐本土化的趋势,B项正确;材料不能体现历程,排除A;从材料的命名试并不能看出规范,排除C;材料没有体现其他派别,不能体现三教合一的盛行,排除D。

23.D

【详解】

由图片看出,唐代文学家主要分布在黄河流域和长江流域部分地区,其他地区相对较少,结合所学可知,文化发展的基础是经济,文化是社会政治经济的反应,因此可以推知,唐代区域经济发展的不平衡,故选D;唐朝我国的经济重心还在北方,排除A;由图片看出,唐代文学家主要分布在黄河流域,排除B;图示信息无法体现科举制的影响,排除C。

24.B

【详解】

根据材料“都对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式”可知,材料表明我国古代数学著作讨论的问题大多涉及国家财政、国家财富分配等,具有很强的现实意义,体现了其服务于现实需要的特点,B项正确;材料表达的题意是中国古代数学具有实用意义,并未表明历史渊源久远,A项错误;材料内容主要体现了我国古代数学服务于现实需要的特征,没有体现其重视逻辑与推理的特点,并且我国古代科技重视实用,不重视逻辑与推理,C项错误;根据所学可知,我国科技水平长期领先于世界,但材料内容没有体现我国古代数学在世界的领先地位,D项错误。

25.秦始皇:中国历史上第一一个皇帝:统一六国,建立起第一个统一的多民族、集权、统一国家;采取一系列巩固统一的措施,确立皇帝制度,在中央设立三公九卿制度,地方上推行郡县制度,统一货币、车轨、度量衡、文字,修驰道、直道,颁行法律等,促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展;征服百越、北击匈奴,扩大疆域,奠定了中国统一多民族中央集权国家的基本疆域等。

唐太宗:大唐盛世的莫基人;在位期间,吸取隋亡教训,轻徭薄赋,劝课农桑,知人善任,虛怀纳谏等,出现“贞观之治”的政治局面;采取开明的民族政策,促进民族团结和发展,被各族尊奉为“天可汗”;致力于制度创新,进一步加强君主专制;实行开放的对外政策,促进了中外文化交流等。

李白:在诗歌史上有崇高的地位,他将屈原开创的浪漫主义风格推向高峰,成为古代诗歌史上最伟大的浪漫主义诗人。为表现他的叛逆思想及盛唐激昂的时代精神,他以火热的感情,神奇的想象,极大的拓展了浪漫主义的表现领域,丰富了浪漫主义表现手法,并在一定程度上体现了浪漫主义与现实主义的结合。李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游踪遍及南北各地,写出大量赞美名山大川的壮丽诗篇。李白以不世之才自居,以“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”的功业自许,一生始终不渝地追求实现济苍生、安社稷的理想。

柳宗元:唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家。柳宗元是一个政治革新的人,推崇“古文”运动。柳宗元的哲学论著中,对汉代大儒董仲舒鼓吹的“夏商周三代受命之符”的符命说持否定态度。他反对天诸说,批判神学,强调人事,用“人”来代替“神”。柳宗元把对神学的批判变成对政治的批判,用唯物主义观点解说“天人之际”即天和人的关系,对唯心主义天命论进行批判。他的哲学思想,是同当时社会生产力的发展、自然科学所达到的水平相适应的。

【详解】

据材料题意要求,从《中国古代文学家》的四位候选人李白、杜甫、柳宗元、韩愈中选取两位,然后参照纪念邮票的人物选取两位中国古代政治家。论述过程:政治家选取秦始皇、唐太宗,文学家选取李白、柳宗元,结合所学知识,联系他们的历史功绩、主要成就的相关史实进行论证,论证过程中,史实清晰,史论结合,言之有理即可。

26.(1)长安理由:晁衡来自日本,且在唐朝居住多年并担任官职,唐朝时日本为学习唐朝先进文化。

(2)身份:遣唐使或留学生大量派遣遣唐使和留学生来华,晁衡的经历与之符合。改革:大化改新。

(3)国家:罗马帝国(或拜占庭帝国、东罗马帝国)

理由:地理位置在叙利亚以西,时间上与唐朝同时存在。(回答中国史籍中将罗马帝国称为“大秦”也可得分)宗教:基督教理由:基督教产生于罗马帝国境内(或基督教是罗马帝国国教),碑刻上有十字架图案,是基督教的象征。

(4)国力强盛;经济繁荣:文化优越;开放包容;丝路畅通。

【详解】

(1)帝都和理由:根据材料一中《哭晁卿衡》的作者为唐代李白,结合诗文、注解和所学知识可知,晁衡来自日本,在唐朝居住并担任官职,唐朝时日本为学习唐朝先进文化,所以帝都为唐朝都城长安,回答时先说明城市名称,再将分析过程表达出来即可。

(2)身份:根据材料二中“朝臣仲满……易姓名日朝(晁)衡”和材料一的注解,结合所学知识可知,晁衡身份为遣唐使或留学生;理由是唐朝时日本曾大量派遣遣唐使和留学生来华,晁衡的经历与之符合。改革:结合所学知识可知,遣唐使和留学生为日本的大化改新做出了重要贡献。

(3)国家:根据材料三中“拂菻国在苫国(今叙利亚)西”,材料四中“大秦景教流行中国碑”,结合所学知识可知,唐朝时期“大秦或拂菻”指的是罗马帝国(或拜占庭帝国、东罗马帝国)。理由:根据“大秦或拂菻”的地理位置在叙利亚以西,结合所学知识可知,这一地区与唐朝同时存在的帝国为东罗马帝国,且中国史籍中将罗马帝国称为“大秦”。宗教和理由:根据材料三中“(唐代碑刻《大秦景教流行中国碑》)由唐代景教徒伊斯建立。碑头上书‘大秦景教流行中国碑’字样,并刻有‘十字莲花’纹饰”,结合所学知识可知,罗马帝国境内产生了基督教(或基督教是罗马帝国国教),碑刻上有十字架图案,是基督教的象征,确定宗教名称为基督教后,将分析过程当作理由加以说明。

(4)原因:结合上述四则材料及相关问题,结合所学知识,从国力、经济、文化、政策和交通等方面分析可知,“昭昭有唐,天俾万国”的主要原因有,国力强盛,经济繁荣,文化优越,开放包容,丝路畅通。

27.(1)创新之处:设立三省六部制,分割宰相权力。作用:提高了办事效率;避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。

(2)示例信息:唐朝文化深受异域文化影响。说明:唐朝国家统一.国力强盛,经济繁荣,疆域辽阔,统治者奉行开明的民族政策和开放的对外政策,加之丝绸之路便利交通条件,各民族之间、中外之间经济、文化交流频繁,文化艺术受西域文化及周边外来文化影响较深。其他示例:唐朝文化兼收并蓄,开放包容。

【详解】

(1)从材料中的“汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制”等信息可以看出,唐代设立三省六部制,分割宰相权力。其作用应当联系所学并根据材料中的“由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定”等信息,从提高办事效率、有利于加强皇权等方面来回答。

(2)从图示信息及文字说明“外来乐”“来自西域游侠民族的一种舞蹈”可以看出,唐朝文化深受异域文化影响。然后联系所学从唐朝统一强盛、统治者奉行开明开放的政策、丝绸之路的影响、中外交往频繁等方面来说明唐朝文化受西域文化和周边外来文化影响的原因。这是从唐朝文化和外来文化的关系角度做出的说明,还可以根据材料信息从唐朝文化特点的角度,如确定“唐朝文化兼收并蓄,开放包容”,然后联系所学有关内容进行说明和阐述

第8课 三国至隋唐的文化

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

1.(2021·安徽省定远中学高一月考)下图中的唐草纹是我国传统吉祥图案之一,由忍冬纹发展而来。忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹。唐草纹的形成,说明

A.外来物品推动观念更新 B.佛教冲击中国文化

C.经济往来带动文化交流 D.唐朝中外交往频繁

2.(2021·安徽省舒城中学高一开学考试)下表唐代文艺领域呈现的新现象

现象一

元(稹)白(居易)浅俗的诗歌风靡朝野内外

现象二

散文以散化骈,接近口语,易懂实用

现象三

大量表现城市生活而迎合市民心理的传奇和词崐起

现象四

骈文俗讲、绝句和词为伶伎、僧俗广泛演唱

据表可知,唐代

A.商品经济发展导致文艺低俗 B.士人与平民文艺分野消失

C.佛教世俗化的程度不断提高 D.文艺呈现出世俗化的倾向

3.(2021·安徽省蚌埠第三中学高一月考)人们往往用“魏晋风度”来概括三国两晋南北朝时期的文化内涵。下列关于这一时期的文化现象表述正确的是

A.陶渊明的田圆诗体现了个性张扬的特点

B.儒学吸收佛道之精神,反映统一的趋势

C.南北朝民歌体现了当时民族交融的社会现实

D.建安文学体现了国破家亡,忧国思家的情怀

4.(2021·六安市裕安区新安中学)盛唐时期,边塞诗歌中存在“以汉代唐”的现象,指的是诗人借用汉朝的人、事、物来指代唐朝的人.事物,如“匈奴未灭不言家”“不破楼兰终不还”,汉将李广、霍去病卫青常被提起。这一现象的出现主要是因为

A.汉代统一王朝的强大 B.汉唐相似的时代风貌

C.汉唐对外征战的频繁 D.唐朝藩镇割据的影响

5.(2021·合肥市第六中学高一月考)曹魏甄皇后幼时聪慧,不好游戏,一心向学。门外有骑马之戏,诸姊贪恋好奇,争先恐后登楼观望,甄氏独不前往。诸姊怪问之,答言:“此岂女人之所观邪?”甄氏的行为受到士族称赞,由此名垂史册。这反映了魏晋时期

A.儿童游戏与修身向学的冲突 B.儒家思想影响力仍然较大

C.门第族望决定仕女品行等级 D.士人任达不拘的处世态度

6.(2021·安徽省定远中学高一月考)唐代韩愈认为“今也举夷狄之法,而加之先王之教之上”的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险,继而他

A.反对佛教的来世说 B.推动宗教相互融合

C.力主复兴传统儒学 D.宣扬经世致用思想

7.(2021·安徽省定远中学高一月考)盛唐的边塞诗有丰富的意象,较为常见的有大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧等。这可以用于说明当时

A.豪迈昂扬的社会风尚 B.藩镇割据的负面影响

C.中外文化交流较频繁 D.开放包容的文化政策

8.(2021·安徽省定远中学高一月考)有学者说:“魏晋南北朝之士大夫尤多儒道兼综者,则其人大抵为遵群体之纲纪而无妨于自我之逍遥,或重个体之自由而不危及人伦之秩序者也。”这一论述说明魏晋南北朝

A.儒学独尊地位未丧失 B.统治意识出现宗教化

C.儒学受道教冲击剧烈 D.社会上流行崇尚道教

9.(2021·安徽高一期末)在敦煌艺术中,魏晋南北朝时期的壁画大多宣传佛教悲惨牺牲的善行和现实的悲苦无奈;隋唐壁画则更多的宣传享受和娱乐,表现幸福与祥和;宋朝壁画中,世俗场景大量渗入佛界。这种变化说明了( )

A.佛教文化的中国化 B.中外文化的交融性

C.艺术形式的多样化 D.艺术内容的时代性

10.(2021·安徽芜湖市·芜湖一中高一月考)“有容乃大”是唐朝超越前期的特有文化气派。以下能体现唐朝“有容乃大”的是

①玄奘到天竺学习佛学

②吐蕃与唐朝“和同为一家”

③日本多次派出使者来唐朝学习

④马可波罗来中国经商

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.(2021·广东高一期末)魏晋士人将书法艺术提升到表达人生态度和展现思想文化的境界,他们的作品崇尚写意与和谐,力求从书法中寻觅人生的归宿和寄托。这一现象的出现

A.深受佛道儒思想的影响 B.与前人的发展无关

C.得益于书写工具的进步 D.源于社会动荡不安

12.(2021·湖北高一期末)唐诗中有大量关于歌舞、球类、龙舟、武艺、踏青、爬山等运动的描写,并有大量描写女性运动的作品。王维有诗云:“蹴鞠(指足球)屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。”这说明唐代

A.社会生活充满活力 B.女性社会地位提高

C.诗歌出现繁荣局面 D.统治者推崇力量美

13.(2021·淮北市树人高级中学)魏晋时期的绘画,在画面造型及线条的处理上,往往追求一种空灵通透的境界,体现出一种超然物表的审美品格,流露出一种虚灵的风致和气韵。这表明当时

A.时代思潮影响了艺术创作 B.三教合一催生新绘画风格

C.绘画创作呈现出繁荣局面 D.文人画艺术风格逐渐成型

14.(2021·云南弥勒市一中高一月考)魏晋时期,人们常用因果轮回、三世(前世、今世、来世)等观念解释人世间的现象,遂产生了《幽明录》《冥祥记》《冤魂志》等论因果报应的志怪小说。这说明了当时

A.佛教丰富了文学的内容和形式

B.佛教的流行左右了民众思想

C.战乱的环境导致人们悲观失望

D.儒学受到了其他思想的挑战

15.(2021·广东高一期中)下图为唐诗中科技内容分学科数量分析对比。据此可知,这一时期

A.科学技术丰富了文学内容 B.统治阶层重视科技

C.科技趋向体系化和理论化 D.科技水平领先世界

16.(2021·江苏省如皋中学高一月考)为唐代卷草纹,该纹在魏晋时期由丝绸之路传入中国的忍冬纹演变而成。忍冬纹花卉形态消瘦、清朗,纹样简单,单纯质朴,而唐卷草纹多与牡丹、石榴、凤凰等动植物纹样灵活组合,变得雍容华丽。这一变化

A.体现唐文化兼收创新的特征 B.突显中外文化交流互动深入

C.源自唐朝海上丝绸之路开通 D.说明物种丰富决定艺术形式

17.(2021·四川省泸县第二中学高一月考)南朝时,寺院经济膨胀,占有了许多依附农民,这些农民不在户籍。据《南史》记载:“道人(南朝对僧人的称谓)又有白徒,尼则皆畜养女,皆不贯人籍。天下户口,几亡其半。”这一现象

A.有利于社会的稳定 B.影响了政府财政收入

C.促进社会经济发展 D.使佛教成为正统宗教

18.(2021·运城市新康国际实验学校)北魏末年,贾思勰在其所著农书《齐民要术·序》中说,“探捃经传,爱及歌谣(农谚),询之老成(老农),验之行事”,“起自耕农,终于醯醢(酱醋),资生之业,靡不毕书”。据此可知,该著述

A.提高了农学理论水平 B.有利于小农经济发展

C.摒弃了传统农本思想 D.反映了民族交融趋热

19.(2021·辽宁高一月考)高丽王朝于光宗九年(公元958年)决定正式实行科举,分常科和制科,常科设有进士、明经、明法、明算、明书、三礼、三传;制科由王亲试诗,赋、颂、策等。这反映出高丽王朝

A.社会重学风气浓厚 B.对中华文明具有较高的认同感

C.读书人极重视声名 D.模仿中国建立了中央集权国家

20.(2021·福建南平市·)唐朝时期,新罗频繁更换年号。据考古发现,在庆州雁鸭池出土了“调露二年砖铭”,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年”板瓦铭文,在庆尚南道蔚州郡的川前里发现了“上元二年”和“上元四年”的摩崖铭文。这本质上反映了( )

A.新罗年号借鉴了唐朝年号 B.唐朝与新罗存在文化友好往来

C.新罗和唐朝往来日益频繁 D.新罗接受了唐朝中央政府的册封

21.(2021·福建厦门外国语学校高三其他模拟)婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了

A.民族交融助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象 D.文化交融推动艺术创新

22.(2021·山东高三三模)如表为三国至隋唐僧人名号的演变。这反映了

时期

僧人名号命名特点

三国

以国为姓,音译或意译其名,如来自天竺的僧人一般冠以“竺”姓

东晋

以佛法僧为姓,音译其名,如佛陀耶舍、法护、僧伽提婆

隋唐

山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信

A.佛教传入中国的历程 B.佛教逐渐本土化

C.僧人命名日益规范化 D.三教合一的盛行

23.(2021·山东高三其他模拟)如图为唐代文学家地理集中分布图。由此可推知,唐代

A.经济重心改变 B.长江流域呈现人才辈出

C.科举影响巨大 D.区域经济发展的不平衡

24.(2021·辽宁沈阳二中高三其他模拟)中国现存最早的两种竹简数学文献《数》《算数书》和传世文献《九章算术》都对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式。这说明中国古代数学

A.历史渊源较久远 B.服务于现实需要

C.重视逻辑与推理 D.居世界领先地位

二、主观题(52分)

25.(2021·全国高一期末)下图是1983年我国发行的一套纪念邮票——《中国古代文学家》。请你参照该套邮票,推荐我国古代政治家人物及纪念邮票4位中的其中2位候选人,并简述推荐理由(要求:写出人物及成就地位)。

李白 杜甫 韩愈 柳宗元

26.(2021·上海市金山中学高一期中)昭昭有唐

唐代贺知章曾在其《郊庙歌辞·禅社首乐章太和》中赞颂当时的唐朝为“昭昭有唐,天俾万国”意为“盛载大唐,君临天下,万邦来朝”,其繁荣程度可见一斑。

材料一 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕莲壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍橋。

——(唐)李白《哭晃卿衡》

注:晁卿原名阿倍仲麻吕,717年来华学习,并担任官职。770年病逝,埋骨唐土。与李白私交甚好。

材料二 朝臣仲满幕华不肯去,易姓名日朝衡。

——(北宋)欧阳修《新唐书》

材精三:拂菻国在苫国(今叙利亚)西。隔山数千里,亦曰大秦。

——(唐)杜环《经行记》

材料四 如图为现藏于碑林博物馆的唐代碑刻《大秦景教流行中国碑》碑头拓片,该碑由唐代景教徒伊斯建立。碑头上书“大秦景教流行中国碑”字样,并刻有“十字莲花”纹饰。

(1)根据材料一,并结合所学,你认为材料中所说的帝都是当时的哪座城市?

(2)根据材料一、二,并结合所学,你认为晁衡是什么身份?请简要说明你的理由。这一身份的人为日本的哪场改革做出了重要贡献?

(3)根据材料三、四,并结合所学,材料中所说的“大秦或拂菻”是哪个国家?景教是哪个世界性宗教?请分别简要说明你的理由。

(4)结合上述材料,试分析在文明交流中唐朝为何可以做到贺知章所说的“昭昭有唐,天俾万国”?

27.(2021·山东菏泽市·)唐朝国力强盛,制度先进,文化繁荣。阅读材料,回答问题。

材料一 汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制。换言之,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出与汉代相比,唐代宰相制度的创新之处及其作用。

材料二

(2)文物是形象的历史。从材料二中提取一条历史信息并加以说明

参考答案

1.C

【详解】

根据“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”可得出唐朝在对外交往过程中吸收了外来的文化,因此反映出经济往来带动文化交流,C项正确;材料没有体现观念更新,排除A;材料没有反映佛教的影响,排除B;唐朝中外交往频繁只是总体的反映,但材料强调文化方面的影响,排除D。

2.D

【详解】

根据“浅俗的诗歌风靡朝野内外”、“接近口语,易懂实用”、“迎合市民心理”、“广泛演唱”等信息可知唐朝的文学出现通俗易懂、迎合市民需要的特点,呈现出世俗化的倾向,故选D;材料反映唐代的文艺是通俗,而非低俗,排除A;“分野消失”的说法过于夸张,排除B;是文艺的世俗化程度提高,而非佛教的世俗化程度提高,排除C。

3.C

【详解】

结合所学内容可知,魏晋时期出现了民族大交融,所以南北朝的民歌就体现了当时民族交融的社会现实,故选C;陶渊明的田园诗体现的是平淡自然,排除A;魏晋南北朝的儒学出现了玄学化,没有反映统一的趋势,排除B;建安文学体现的是质朴刚健,慷慨悲凉,而非国破家亡,忧思国家,排除D。

4.B

【详解】

文学艺术是一定时期政治经济的反映。汉朝西北边境一直面临来自匈奴的威胁,而唐朝的边境则面临突厥、吐蕃等隐患,汉代经营边疆的成功使得唐代诗人以史咏今,抒发建功立业之志,反映出唐代和汉代的时代风貌的相似之处,故B项正确;与汉代相比,唐代也是统一王朝,更为自信开放,A项不符合题意;唐代对外征战并不频繁,对周边民族采取羁縻政策为主,C项错误;D项与边疆问题无关。

5.B

【详解】

甄氏认为贪恋骑马游戏不是女性应该做的,这种思想是对妇女的束缚,属于儒家思想的伦理纲常的内容,说明儒家思想的影响力仍然较大,故选B;儿童游戏和修身向学有冲突的说法明显过于夸张,排除A;材料并不是反映仕女的品行等级,排除C;材料没有涉及士人的处世态度,排除D。

6.C

【详解】

根据材料“‘今也举夷狄之法,而加之先王之教之上’的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险”可知此时韩愈反对异质文化凌驾中国文化之上,力主复兴传统儒学,故选C项;根据材料“‘今也举夷狄之法,而加之先王之教之上’的做法,会导致国人全都要沦为夷狄的危险”可知此时韩愈反夷狄之法,并非“佛教的来世说”,排除A项;三教合一潮流推动宗教相互融合,与韩愈无关,排除B项;顾炎武宣扬经世致用思想,与韩愈无关,排除D项。

7.A

【详解】

“大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧”等词,展现了盛唐时期豪迈的风气,故A正确;从材料中不能看出与藩镇割据有关,排除B项;材料涉及的都是国内的情景,与外部文化无关,排除C项;材料不能反映出文化政策的风格,排除D项。

8.A

【详解】

根据材料“则其人大抵为遵群体之纲纪而无妨于自我之逍遥,或重个体之自由而不危及人伦之秩序者也”可以看出,虽然此时人们行为符合道家思想,但仍然是在遵守儒家伦理基础之上,说明儒学独尊地位并未丧失,A项正确;题干描述的是儒道融合,没有体现出统治意识出现宗教化,B项错误;魏晋南北朝儒道走向融合,无法体现儒学受到道教剧烈冲击,C项错误;根据材料“士大夫尤多儒道兼综者”可得出当时儒家地位仍然十分重要,不能说明社会上流行崇尚道教,D项错误。

9.D

【详解】

结合所学可知,社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反应,材料主要说的是不同的时代艺术的不同表现,体现了艺术内容的时代性,故D项正确;AB两项错误,材料主要并不是说明佛教传入我国后与传统文化融合的问题,应排除;C项有一定的道理,但是材料主要说的是不同的时代艺术的不同的表现,反映的是当时的政治和经济特点,应排除。故选D。

10.A

【详解】

①②③都符合唐朝“有容乃大”的文化气派,故选A;马可波罗来中国经商是在元朝,无法反映唐朝的“有容乃大”,排除④,故排除BCD三项。

解答本题的关键信息是“唐朝‘有容乃大’”,联系所学唐朝文化繁荣的史实分析解答。

11.D

【详解】

根据材料“魏晋士人”“将书法艺术提升到表达人生态度和展现思想文化的境界”“力求从书法中寻觅人生的归宿和寄托”等信息并结合所学可知,魏晋是我国战乱、动荡时期,一些魏晋士人寄情于书法,追寻精神上的慰藉与解放,这主要源于魏晋时期动荡不安的社会背景,故D项正确;材料中魏晋士人对书法艺术的追求不能体现佛道儒思想的影响,故排除A项;汉代书法艺术的发展对魏晋时期书法艺术的发展起了奠基作用,故排除B项;书写工具的进步与魏晋时期书法艺术特点的形成无必然关系,故排除C项。

12.A

【详解】

根据材料可知,唐朝不仅运动种类多,而且女性参与运动,这说明唐朝的社会生活充满了活力,A正确;题干未涉及到女性社会地位的变化,排除B;材料主旨并非关于唐诗,排除C;材料未涉及到统治者,而且踏青和力量无关,排除D。

13.A

【详解】

材料反映了魏晋时期绘画创作追求空灵通透的境界,作品流露出超然、虚灵的气韵,结合所学知识可知,魏晋时期属于乱世,当时名士大多对残酷的政治现实保持着清醒认识,他们在崇尚老庄的基础上形成玄学之风,热爱自然山水,追求精神上的解脱,这说明了时代思潮影响艺术创作,故选A;三教合一指的是儒、释、道合一,这在材料中没有体现,故排除B;材料反映的是魏晋时期绘画创作的风格,没有体现绘画创作的繁荣局面,故排除C;宋元时期,文人画艺术风格逐渐成型,故排除D。

14.A

【详解】

根据材料可知,魏晋时期佛教盛行,出现了受佛教影响的文学作品,故A正确;B项“左右”的说法不对,魏晋时期的主流思想还是儒学,排除;题意没体现战乱,故C排除;魏晋时期,儒学受到了佛道冲击,但与材料强调佛教影响的文学作品不符,排除D。

15.A

【详解】

材料反映了唐诗中的科技内容情况,这说明唐朝科技的发展渗透到诗歌之中,丰富了诗歌的表现领域,故A正确;统治者的重视、科技体系化和理论化、科技水平领先世界,均在材料中无法体现,故排除BCD。

16.A

【详解】

唐代吸收传入中国的忍冬纹的因素,与牡丹、石榴、凤凰等动植物纹样灵活组合,形成雍容华丽的卷草纹,说明唐文化兼收创新的特征,故选A;材料无法体现“互动”,排除B;汉朝开通海上丝绸之路,排除C;D项中“决定”表述太绝对,错误。

17.B

【详解】

材料反映南朝时僧人、白徒、尼、养女都不在国家户籍管理之内,不承担赋税和徭役,这严重影响了政府的财政收入,故选B;A材料信息无法体现,排除;寺院经济膨胀,聚敛劳动力和社会财富,不利于社会经济的发展,排除C;D项不符合史实,材料信息也无法体现,排除。

18.B

【详解】

材料说明《齐民要术》较全面地总结了我国古代的农业生产技术和经验,有利于指导农业生产,有利于小农经济发展,故选B;《齐民要术》总结了我国古代农业生产技术,无法体现农学理论水平的提高,排除A;根据“起自耕农”可知《齐民要术》体现了重农思想,排除C;材料说明《齐民要术》总结了农业生产技术,没有涉及民族交融的信息,排除D。

19.B

【详解】

从材料可以看出,高丽王朝认同中国的科举制并推行科举制度,说明其对对中华文明具有较高的认同感,B项正确;ACD项不能从材料中得出,排除。

20.B

【详解】

材料反映新罗受唐朝的影响,学习和借鉴了唐朝的年号,这是两国政府文化友好往来的见证,故选B;A项反映的是材料现象,不是本质,排除;材料无法体现新罗和唐朝往来日益频繁,排除C;材料没有涉及新罗接受唐朝中央政府册封的信息,排除D。

21.D

【详解】

根据材料可知,风靡一时的“霓裳羽衣舞”源于印度传入中国的婆罗门曲,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,故选D;“趋同”的说法有误,排除A;材料反映的是中外文化交流,不是三教合一,排除B;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除C。

22.B

【详解】

根据“山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信”等信息可得出,从三国时期到隋唐,佛教的僧人名号命名很多都以中国的山海地名命名,反映出佛教逐渐本土化的趋势,B项正确;材料不能体现历程,排除A;从材料的命名试并不能看出规范,排除C;材料没有体现其他派别,不能体现三教合一的盛行,排除D。

23.D

【详解】

由图片看出,唐代文学家主要分布在黄河流域和长江流域部分地区,其他地区相对较少,结合所学可知,文化发展的基础是经济,文化是社会政治经济的反应,因此可以推知,唐代区域经济发展的不平衡,故选D;唐朝我国的经济重心还在北方,排除A;由图片看出,唐代文学家主要分布在黄河流域,排除B;图示信息无法体现科举制的影响,排除C。

24.B

【详解】

根据材料“都对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式”可知,材料表明我国古代数学著作讨论的问题大多涉及国家财政、国家财富分配等,具有很强的现实意义,体现了其服务于现实需要的特点,B项正确;材料表达的题意是中国古代数学具有实用意义,并未表明历史渊源久远,A项错误;材料内容主要体现了我国古代数学服务于现实需要的特征,没有体现其重视逻辑与推理的特点,并且我国古代科技重视实用,不重视逻辑与推理,C项错误;根据所学可知,我国科技水平长期领先于世界,但材料内容没有体现我国古代数学在世界的领先地位,D项错误。

25.秦始皇:中国历史上第一一个皇帝:统一六国,建立起第一个统一的多民族、集权、统一国家;采取一系列巩固统一的措施,确立皇帝制度,在中央设立三公九卿制度,地方上推行郡县制度,统一货币、车轨、度量衡、文字,修驰道、直道,颁行法律等,促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展;征服百越、北击匈奴,扩大疆域,奠定了中国统一多民族中央集权国家的基本疆域等。

唐太宗:大唐盛世的莫基人;在位期间,吸取隋亡教训,轻徭薄赋,劝课农桑,知人善任,虛怀纳谏等,出现“贞观之治”的政治局面;采取开明的民族政策,促进民族团结和发展,被各族尊奉为“天可汗”;致力于制度创新,进一步加强君主专制;实行开放的对外政策,促进了中外文化交流等。

李白:在诗歌史上有崇高的地位,他将屈原开创的浪漫主义风格推向高峰,成为古代诗歌史上最伟大的浪漫主义诗人。为表现他的叛逆思想及盛唐激昂的时代精神,他以火热的感情,神奇的想象,极大的拓展了浪漫主义的表现领域,丰富了浪漫主义表现手法,并在一定程度上体现了浪漫主义与现实主义的结合。李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游踪遍及南北各地,写出大量赞美名山大川的壮丽诗篇。李白以不世之才自居,以“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”的功业自许,一生始终不渝地追求实现济苍生、安社稷的理想。

柳宗元:唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家。柳宗元是一个政治革新的人,推崇“古文”运动。柳宗元的哲学论著中,对汉代大儒董仲舒鼓吹的“夏商周三代受命之符”的符命说持否定态度。他反对天诸说,批判神学,强调人事,用“人”来代替“神”。柳宗元把对神学的批判变成对政治的批判,用唯物主义观点解说“天人之际”即天和人的关系,对唯心主义天命论进行批判。他的哲学思想,是同当时社会生产力的发展、自然科学所达到的水平相适应的。

【详解】

据材料题意要求,从《中国古代文学家》的四位候选人李白、杜甫、柳宗元、韩愈中选取两位,然后参照纪念邮票的人物选取两位中国古代政治家。论述过程:政治家选取秦始皇、唐太宗,文学家选取李白、柳宗元,结合所学知识,联系他们的历史功绩、主要成就的相关史实进行论证,论证过程中,史实清晰,史论结合,言之有理即可。

26.(1)长安理由:晁衡来自日本,且在唐朝居住多年并担任官职,唐朝时日本为学习唐朝先进文化。

(2)身份:遣唐使或留学生大量派遣遣唐使和留学生来华,晁衡的经历与之符合。改革:大化改新。

(3)国家:罗马帝国(或拜占庭帝国、东罗马帝国)

理由:地理位置在叙利亚以西,时间上与唐朝同时存在。(回答中国史籍中将罗马帝国称为“大秦”也可得分)宗教:基督教理由:基督教产生于罗马帝国境内(或基督教是罗马帝国国教),碑刻上有十字架图案,是基督教的象征。

(4)国力强盛;经济繁荣:文化优越;开放包容;丝路畅通。

【详解】

(1)帝都和理由:根据材料一中《哭晁卿衡》的作者为唐代李白,结合诗文、注解和所学知识可知,晁衡来自日本,在唐朝居住并担任官职,唐朝时日本为学习唐朝先进文化,所以帝都为唐朝都城长安,回答时先说明城市名称,再将分析过程表达出来即可。

(2)身份:根据材料二中“朝臣仲满……易姓名日朝(晁)衡”和材料一的注解,结合所学知识可知,晁衡身份为遣唐使或留学生;理由是唐朝时日本曾大量派遣遣唐使和留学生来华,晁衡的经历与之符合。改革:结合所学知识可知,遣唐使和留学生为日本的大化改新做出了重要贡献。

(3)国家:根据材料三中“拂菻国在苫国(今叙利亚)西”,材料四中“大秦景教流行中国碑”,结合所学知识可知,唐朝时期“大秦或拂菻”指的是罗马帝国(或拜占庭帝国、东罗马帝国)。理由:根据“大秦或拂菻”的地理位置在叙利亚以西,结合所学知识可知,这一地区与唐朝同时存在的帝国为东罗马帝国,且中国史籍中将罗马帝国称为“大秦”。宗教和理由:根据材料三中“(唐代碑刻《大秦景教流行中国碑》)由唐代景教徒伊斯建立。碑头上书‘大秦景教流行中国碑’字样,并刻有‘十字莲花’纹饰”,结合所学知识可知,罗马帝国境内产生了基督教(或基督教是罗马帝国国教),碑刻上有十字架图案,是基督教的象征,确定宗教名称为基督教后,将分析过程当作理由加以说明。

(4)原因:结合上述四则材料及相关问题,结合所学知识,从国力、经济、文化、政策和交通等方面分析可知,“昭昭有唐,天俾万国”的主要原因有,国力强盛,经济繁荣,文化优越,开放包容,丝路畅通。

27.(1)创新之处:设立三省六部制,分割宰相权力。作用:提高了办事效率;避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。

(2)示例信息:唐朝文化深受异域文化影响。说明:唐朝国家统一.国力强盛,经济繁荣,疆域辽阔,统治者奉行开明的民族政策和开放的对外政策,加之丝绸之路便利交通条件,各民族之间、中外之间经济、文化交流频繁,文化艺术受西域文化及周边外来文化影响较深。其他示例:唐朝文化兼收并蓄,开放包容。

【详解】

(1)从材料中的“汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制”等信息可以看出,唐代设立三省六部制,分割宰相权力。其作用应当联系所学并根据材料中的“由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定”等信息,从提高办事效率、有利于加强皇权等方面来回答。

(2)从图示信息及文字说明“外来乐”“来自西域游侠民族的一种舞蹈”可以看出,唐朝文化深受异域文化影响。然后联系所学从唐朝统一强盛、统治者奉行开明开放的政策、丝绸之路的影响、中外交往频繁等方面来说明唐朝文化受西域文化和周边外来文化影响的原因。这是从唐朝文化和外来文化的关系角度做出的说明,还可以根据材料信息从唐朝文化特点的角度,如确定“唐朝文化兼收并蓄,开放包容”,然后联系所学有关内容进行说明和阐述

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进