纲要上第16课 两次鸦片战争 同步培优题典(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第16课 两次鸦片战争 同步培优题典(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 253.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-27 16:02:55 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步培优题典

第16课 两次鸦片战争

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

1.(2021·安徽高一开学考试)魏源在《海国图志?筹海篇》中对鸦片战争进行了剖析,“故日,城非不高也,池非不深也,兵 甲非不坚利也,委而去之,是器利不如人和也。”这表明他

A.摆脱了传统军事思想的影响 B.进行了巩固海防的积极探索

C.找到了驱敌御侮的正确途径 D.摒弃了“师夷长技”的思想观念

2.(2021·淮北市树人高级中学高一期末)《四洲志》是在英国人慕瑞撰写的《地理大全》择要译出的基础上,经过林则徐编辑而成的一本关于世界地理的书籍。他在书中特别注意各国的军事力量和国家的兴衰富强及其根源。林则徐编纂此书的主要意图是

A.熟知世界概况,开阔视野 B.知悉世界情况,维护统治

C.实现王朝中兴,启迪民智 D.崇尚经世致用,学习西方

3.(2021·安徽淮南市·高一期末)鸦片战争结束后不久,魏源和徐继畲就对英美作如下描述:“(英国)遇有用兵和战之事,王及官民俱至议会,公议乃行,虽国王不能改:米利坚合众国,不设王候之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!”材料表明,两位思想家

A.主要是介绍西方政治制度 B.主张仿效欧美以发展资本主义

C.已成为政治改革的急先锋 D.对君主制的反思走在时代前列

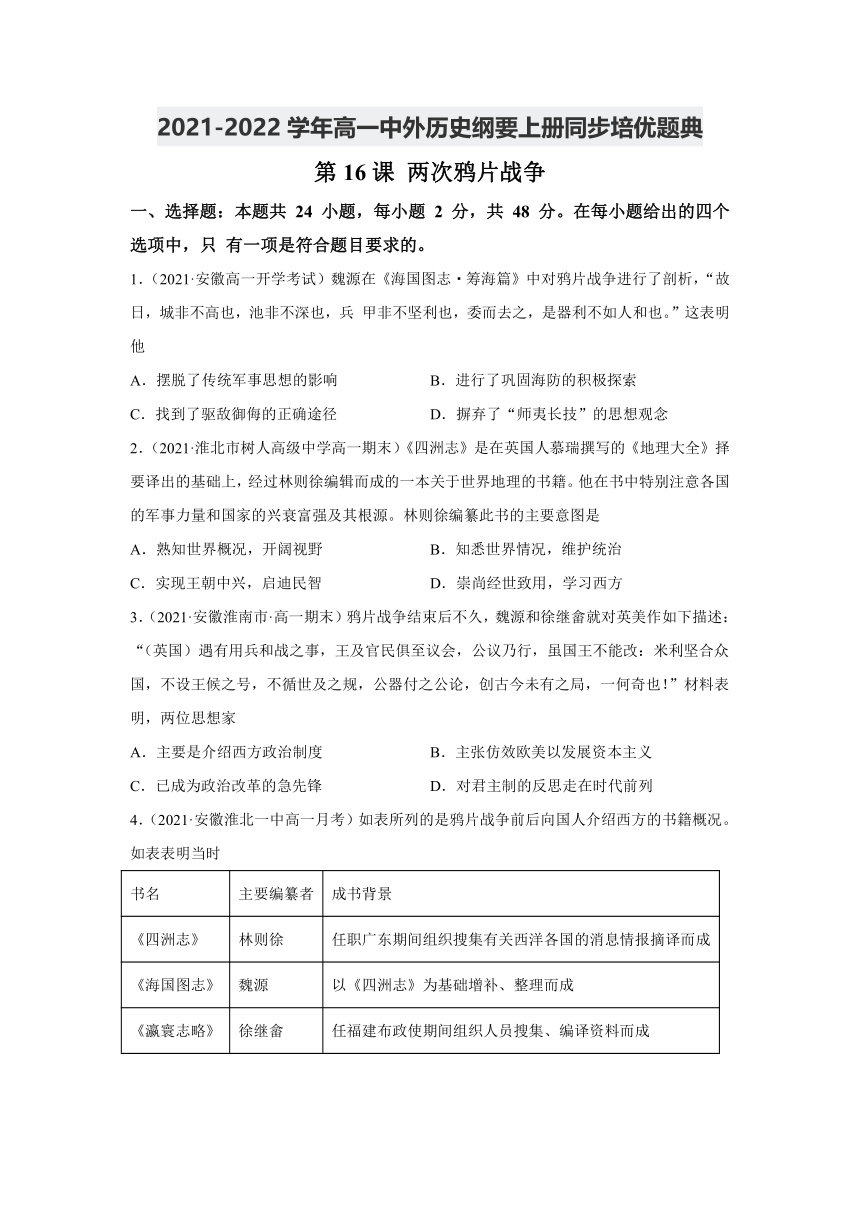

4.(2021·安徽淮北一中高一月考)如表所列的是鸦片战争前后向国人介绍西方的书籍概况。如表表明当时

书名

主要编纂者

成书背景

《四洲志》

林则徐

任职广东期间组织搜集有关西洋各国的消息情报摘译而成

《海国图志》

魏源

以《四洲志》为基础增补、整理而成

《瀛寰志略》

徐继畲

任福建布政使期间组织人员搜集、编译资料而成

A.闽粤是了解世界的重要窗口 B.政府大力推动学习西方

C.士人群体广泛关注外部世界 D.中外文化交流日益密切

5.(2021·安徽省临泉第一中学高一期中)《两岸新编中国近代史》中说,这一战争是“中西关系质变的临界点,整个中外关系至此逆转,旧格局随条约缔结而俱逝,中国被不情愿地拉入到国际资本主义的世界体系中”。这一战争

A.使中国半殖民地化大大加深 B.成为中国近代史开端的标志

C.促使列强掀起瓜分中国的狂潮 D.改变了列强侵略中国的方式

6.(2021·安徽滁州市·高一月考)魏源在《海国图志》序言中说:“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”这体现了魏源

A.极力反对满汉贵族统治 B.否定西方政治制度,维护天朝上国

C.力求废止闭关锁国政策 D.主张学习西方科技,挽救民族危亡

7.(2021·安徽师范大学附属中学高一月考)澳大利亚人维杜卡曾任《泰晤士报》驻华首席记者,居住北京达20余年(1897——1920)。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一时期中国历史的重要素材。其中应不包括

A.火烧圆明园的现场报道 B.八国联军侵华的照片

C.中华民国临时大总统宣誓的照片 D.五四运动的有关报道

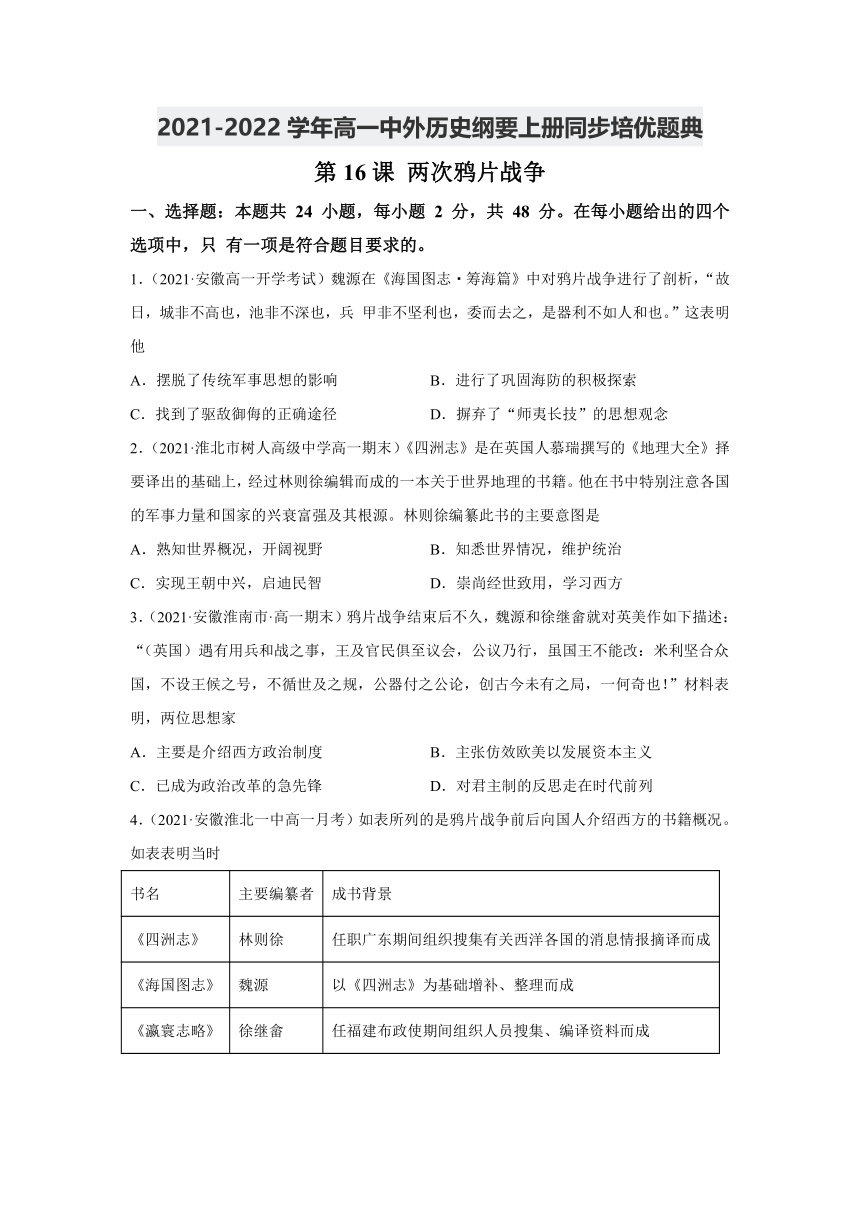

8.(2021·陕西高一期末)下图是1872~1894年中国境内近代工业的统计示意图。出现下图现象的根源在于

A.明清资本主义萌芽被鸦片战争所扼杀

B.半殖民半封建社会对民族工业发展的制约

C.资本家发展民族工业的动机存在缺陷

D.近代的中国民族资本主义遭受到双重压迫

9.(2021·重庆西南大学附中高一期中)中国历代王朝宁愿采用卖官鬻爵、增加捐税等办法应对财政困难,也不愿借债。但19世纪50年代以来,清政府却大举外债,光绪帝还成立“借款委员会”专职借债,并于1898年首次以国家名义对内发行债券——“昭信股票”。对此解释合理的是

A.内忧外患促使财政体制变化 B.朝廷力图减轻赋税负担

C.清政府突破了中体西用观念 D.传统经济结构已经瓦解

10.(2021·河南高一期末)19世纪40~60年代是外国人在华办报的垄断时期,对于外报带来的影响,一代办报人戈公振说:“外报之目的,为传教与通商而宣传,其为--己谋便利,夫何待言。当时教士深入内地,调查风土人情,探刺机密,以供其国人之参考。”戈公振的这番言论旨在说明近代在华外报

A.旨在传播基督教教义 B.推动了中国报刊业的兴起

C.充当列强侵华的帮凶 D.加强了中国与世界的联系

11.(2021·广东高一期末)下图为鸦片战争前后英、印、中之间的三角贸易示意图。据此可知,英、印、中之间的三角贸易

A.推动亚欧区域资源优势互补

B.导致中国出现大量白银外流

C.加快了英国的资本原始积累

D.提高了印度国际市场的地位

12.(2021·四川高一期末)1839年6月,钦差大臣林则徐在广东虎门集中销毁鸦片。1919年1月,北洋政府在上海浦东陆家嘴焚烧鸦片1207箱。国民政府分别于1927-1934年和1935-1940年开展了禁烟禁毒运动。由此可知

A.鸦片危害成为社会共识 B.全国鸦片种植屡禁不止

C.政府主导禁烟禁毒运动 D.鸦片成为主要进口商品

13.(2021·广东高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流 B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播 D.列强迫切需要了解中国

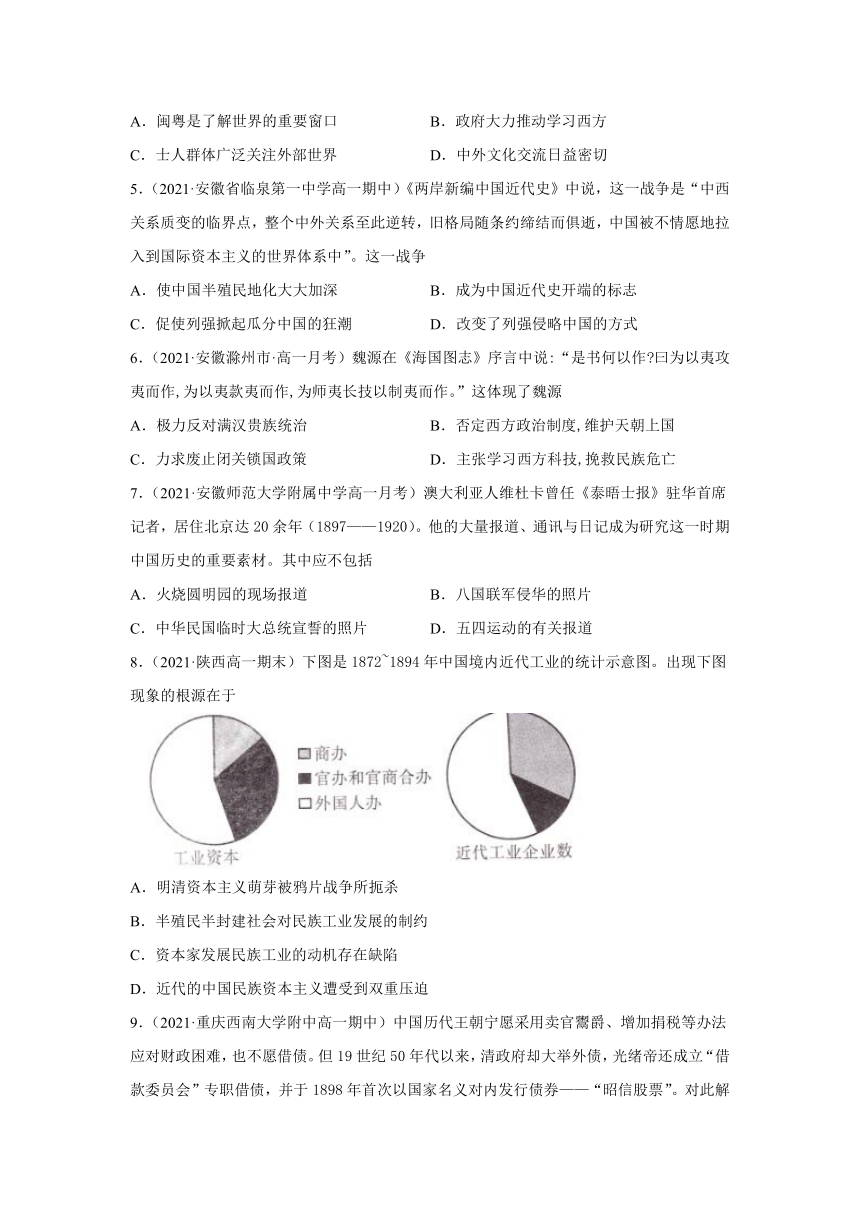

14.(2021·河南许昌市·高一期末)下表是19世纪不同时期中国茶叶产销统计表。表中数据的变化表明

年份(年)

种茶面积(万亩)

产量(万担)

内销(万担)

外销(万担)

1837

521

260.5

200

60.5

1861

625

409.5

202.5

207

1886

934.9

567.46

205

362.46

A.古代的传统手工业带来丰厚利润

B.中国逐渐卷人资本主义世界市场

C.清政府改变了重农抑商政策

D.中国茶叶质优价低竞争力强

15.(2021·河南高一期末)19世纪末的学者吴汝纶在《深州风土记》中对河北一带有如下记载:“畿辅深冀诸州,布利甚饶,纺织皆女工。近来外国布来,尽夺吾国布利。间有织者,其纱仍购之外国,故利入甚微。”这则材料说明我国近代手工棉纺织业

A.生产实现了质的变化 B.开始使用机器进行生产

C.以洋纱为主要原料迅速发展 D.出现纺与织分离的趋势

16.(2021·四川省绵阳南山中学高一期末)1873年,外国向中国运销棉纱为4.1万多公担,1893年为59.9万多公担。列强将中国出口货物中的茶、丝控制起来,19世纪80年代开始又将适应外国资本主义工业发展需要的棉花、大豆和其他原料大量运出。这表明,中国当时

A.自然经济全面解体 B.日益卷入世界市场

C.沦为列强原料产地 D.农产品逐渐商品化

17.(2021·靖西市第二中学)鸦片战争以后,大批丝、茶从上海和广州等地运出。1844年,茶的出口量达到53万担,超过战前最高出口量13万担。中国农副产品出口不断增长所产生的社会影响包括

①对中国资本主义经济发展有刺激作用 ②扭转了中国外贸入超的局面

③有利于农村自然经济的解体 ④促进了城乡商品经济的发展

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

18.(2021·重庆八中高一期中)鸦片战争期间,林则徐利用外国传教士、商人、船长和报纸编辑到镇口参观销烟的机会,询问各种鸦片、英国海军、汽船等情况;利用英船“杉达”号遇风沉没,受难船员逗留广州的机会,了解英、美、土耳其等国的地理、文化知识。这些行为

A.有助于进一步开眼看世界 B.促进了对外战争的胜利

C.使清朝放弃闭关锁国政策 D.抵制了列强的侵华行径

19.(2021·庆安县第一中学高三一模)陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“……在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;而正义的反侵略者则常常同时是落后者。以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。作者强调的是( )

A.要正确认识西方侵略动机 B.要理性地看待西方的侵略

C.要客观评价鸦片战争的影响 D.要辩证地分析中西方社会差距

20.(2021·山东高三其他模拟)有学者指出:乾隆后期的“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化,终于从一个雄强一世的东方大帝国、一个中央王国,异化为一艘在怒海惊涛中下沉的破船。”这一结论的得出是基于

A.东西方发展趋势迥异 B.清朝综合国力的衰退

C.中国经济发展的停滞 D.西学东渐局面的形成

21.(2021·山东省实验中学高三二模)魏源指出“诚知夫远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯串今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之日夷狄乎?圣人以天下为--家,四海皆兄弟。故怀柔远人,宾礼外国,是王者之大度;旁咨风俗,广:览地球,是智识之旷识。”魏源旨在

A.论西学中源实现变法革新 B.融中西文化促进制度变革

C.用传统观念推动学习西方 D.借中体西用淡化夷狄观念

22.(2021·全国高三课时练习)下图为1844~1856年广州、上海与英国贸易变化情况对比。导致这一变化发生的主要原因是进出口总值

A.清朝政府主动对外开放 B.中国经济卷入世界市场

C.封建自然经济逐步解体 D.英国扩大对华经济侵略

23.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)“1840年的这场中英战争与其说是为了鸦片,不如说是为了通商;曼彻斯特比东印度公司更支持这场撬开中国市场的战争。虽然人们都承认这场战争是不正义的,但为了不让机器停转,就不能放弃这个诱人的市场。”该言论揭示出

A.鸦片战争具有反侵略的一面 B.工业革命在亚洲的拓展

C.英国旨在打开中国市场 D.为殖民扩张辩护的立场

24.(2021·山西高三三模)1852年,英国驻广州全权代办撰写关于对华贸易的调查报告:秋季收割结束后,不分老幼所有农家都进行纺棉和纺织,织成能够耐用两三年之久的厚重结实的手织布,剩余的棉布卖到城镇……在这个国家十人中有九人都穿着这种手织棉布做成的衣服。这反映了

A.中国的家庭手工业发达 B.中属的自然经济开始解体

C.英国尚未打开中国市场 D.英国想要对中国扩大侵略

二、材料分析题(52分)

25.(2021·渭南市尚德中学高一月考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1843-1856年间中国生丝出口数量表(部分)

年份

(年)

总计

(包)

从广州出口

从上海出口

数量(包)

百分比(%)

数量(包)

百分比(%)

1843

1 787

1 787

100

-

-

1845

13 220

6 787

51.3

6 433

48.7

1846

18 746

3 554

19.0

15 192

81.0

1853

62 896

4 577

7.3

58 319

92.7

1856

79 196

-

-

79 196

100

——程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二 中国与外部世界的联系……近代以后的情况与以前已有了很大的不同……如果离开这个背景来考虑中国近代史的开端问题,那么我们对于……当时中国历史处境的认识,将不会超过道光皇帝之流的清代统治者的水平。

——白寿彝《中国通史》

材料三 19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于19世纪后半期创建新式工业。……当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一,指出1843-1856年间中国生丝出口情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二、三和所学知识,概括说明近代中国在政治和经济上是如何逐渐与世界联系在一起的。

26.(2021·林州市硕丰中学高一开学考试)阅读下列材料。

材料一 我们不能希望贸易会立刻就发展到按照该国(指中国)人口的众多、土地的富饶和人民的勤勉所可测定的那种规模。为了适应外商对农业产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约修订…我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……都更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

材料二 但不论什么时候我们谈到条约的修订,我们都可以提出建议……我因此毫不迟疑地向你指出几件事,这都是女王陛下政府认为极应该向中国政府力行要求的。……这些点是:

一、争取广泛地进入中华帝国的整个内地,以及沿海各域……

二、争取扬子江的自由航行,并进入沿江两岸直到南京为止(包括南京在内)的各城以及浙江沿海人烟稠密的各大城市……

三、实行鸦片贸易合法化……

七、争取英国国王得有一位代表长久而光明正大地驻节在北京朝廷。

——1845年2月13日英国《克勒拉得恩伯爵致包令博士函》

请回答:

(1)材料一中“自从条约缔结以来”是指什么条约?他们又想通过“修约”达到什么目的?

(2)材料二所列的内容,英法等国在第二次鸦片战争中是否得到了?具体有哪些内容?

(3)依据材料一合材料二分析第二次鸦片战争与鸦片战争的关系。

27.(2020·山东高三期末)下表1为1765-1789年间英国对华贸易额变化表,表2为清朝乾隆时期国库岁入额变化表。阅读材料,回答问题,

材料 表1

年份

输入中国之贸易额

自中国输出之贸易额

1765-1769

1192915

3190619

1770-1774

1466466

2119058

1775-1779

1241471

1968771

1780-1784

1301931

2083346

1785-1789

3621763

5491508

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

表2

年份

岁入

乾隆二十八年(1763)

47 063 611

乾隆二十九年(1764)

54 273 814

乾隆三十年(1765)

60 336 375

乾隆三十四年(1769)

76 222 877

乾隆三十六年(1771)

78 940 001

——史志宏《清代户部银库收支与库存统计》

注:上两表中的贸易额及岁入单位均为“银两”

根据材料,指出英国急于开拓中国市场的背景,并说明清朝拒绝进一步与英国通商往来的可能原因。

参考答案

1.B

【详解】

材料体现的是魏源认为鸦片战争中清政府战败的主要原因是武器装备不如敌人,说明的是其进行了巩固海防的积极探索,B正确;A与材料无关,排除;魏源并未找到抵御外敌入侵的良好办法,C排除;魏源主张“师夷长技以制夷”,D排除。故选B。

2.B

【详解】

根据材料“他在书中特别注意各国的军事力量和国家的兴衰富强及其根源”结合所学知识可知,林则徐编译《四洲志》的主要目的是为了应对民族危机,维护清王朝统治,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

3.D

【详解】

魏源和徐继畲都描述了英国和美国两国的政治体制,而根据“创古今未有之局,一何奇也”可知,两人对于西方体制有一定思考,这说明两位思想家在面对民族危机之时,对君主专制的反思走在了时代前列,D正确;徐继畲的著作主要是地理著作,不是以介绍西方政治制度为主,排除A;两人是地主阶级,并不主张学习西方制度,排除B;两人并未将思想付诸实践,排除C。

4.A

【详解】

《四洲志》是林则徐在任职广东期间编著的,《海国图志》是以《四洲志》为基础增补整理而成,《瀛环志略》是徐继畲任职福建期间编著的,由此广东和福建是当时士人了解世界的重要窗口,故选A;这些书籍不是政府推动编著的,排除B;“广泛关注”的说法过于夸张,排除C;这些书籍是中国士人向西方学习的表现,没有体现中外交流,排除D。

5.B

【详解】

根据“中国被不情愿地拉入到国际资本主义的世界体系中”并结合所学内容可知,将中国拉入国际资本主义世界体系中的战争是鸦片战争,这场战争成为中国近代史的开端,故选B;A项是第二次鸦片战争,CD项是甲午中日战争的影响,排除ACD。

6.D

【详解】

根据“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”可知体现了魏源“师夷长技以制夷”的主张,说明他主张学习西方科技,挽救民族危机,故选D;ABC的内容都与题意不符,排除。

7.A

【详解】

1860年,英法联军火烧圆明园,维杜卡1897——1920年居住在北京,他不可能现场报道火烧圆明园,A符合题意,故选A;1900年八国联军侵华,1912年中华民国成立,1919年五四运动,BCD都发生在维杜卡在北京居住期间,都可成为维杜卡报道的素材,不符合题意,排除。

8.B

【详解】

通过观察两幅图片,结合所学知识可知,导致近代商办即民族资本主义资金少、规模小,相比外国企业、官僚资本主义企业实力较弱的根源在于,受近代中国半殖民半封建社会的制约,B项正确;鸦片战争后,资本主义萌芽被扼杀,不是近代中国民族工业发展缓慢的根源,A项错误;近代中国民族资本家发展工业的主要动机即追逐利润和实业救国,是民族企业发展的动力,不是民族工业发展缓慢的原因,C项错误;近代的中国民族资本主义遭受到双重压迫是具体原因并非根源,D项错误。

9.A

【详解】

材料“19世纪50年代以来,清政府却大举外债,光绪帝还成立‘借款委员会’专职借债”体现的是内忧外患的局势对清政府的财政体制产生较大影响,A正确;大举外债不会减轻赋税负担,B排除;材料与中体西用思想无关,C排除;当时小农经济仍然占据主导地位,D排除。故选A。

10.C

【详解】

材料“当时教士深入内地,调查风土人情,探刺机密,以供其国人之参考”体现的是当时近代在华外报充当列强侵华的帮凶,C正确;传播基督教是他们的借口,A排除;BD与材料无关,排除。故选C。

11.B

【详解】

根据材料和所学知识可知,在正当的中英贸易中,英国出现巨大贸易逆差,英国把产于印度的鸦片走私到中国后,中国白银大量外流,故B项正确。材料反映的是英、印、中之间的单向贸易,不能体现“互补”,排除A项。英国的资本原始积累是在殖民扩张时代,到18世纪后期,英国已经完成了资本原始积界,排除C项。印度属于英国殖民地,受制于英国,英、印、中之间的三角贸易与印度国际市场地位无关,排除D项。

12.C

【详解】

林则徐代表清政府发动虎门销烟,其他两次禁烟禁毒活动均是政府行为,说明政府主导禁烟禁毒运动,故答案为C项;材料没有反映社会对鸦片危害的看法,排除A项;这些鸦片并非都是中国人种植的,排除B项;D项中的“主要”说法绝对,实际上大多鸦片都是走私进入,排除D项。

13.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

14.B

【详解】

根据材料可知,中国的茶叶在1837-1886年间,种茶面积与产量不断提高,但内销数量基本没变,主要销往国外。根据所学知识,鸦片战争前后,伴随着列强的入侵,中国的农产品大量销往国外,中国逐渐成为列强的原料产地,逐渐卷入资本主义世界市场,故B项正确;材料只体现出茶叶出口的数量,并不能体现带来了丰厚的利润,故A项错误;清政府改变了重农抑商政策,不符合史实,故C项错误;从表格的信息中无法体现中国茶叶质优价低竞争力强,故D项错误。

15.D

【详解】

结合所学知识可知,19世纪末,河北一带纺织业生产采用进口棉纱作原料,说明我国近代手工棉纺织业出现纺与织分离的趋势,D项正确;购买和使用洋纱不能说明我国手工棉纺织业在生产中实现了“质”的变化,A项错误;我国近代手工棉纺织业开始“使用机器进行生产”在材料中没有体现,B项错误;近代手工棉纺织业以洋纱为主要原料迅速发展与“外国布来,尽夺吾国布利”“利入甚微”等不符,C项错误。

16.B

【详解】

外国向中国运销棉纱增多,说明中国日益成为西方列强的商品销售市场;中国的茶、丝、棉花、大豆和其他原料大量出口,说明中国日益成为西方列强的原料产地。材料说明中国日益卷入资本主义世界市场,故选B;A项“全面解体”表述错误,排除;CD两项分别反映了材料的一部分,不能完整反映材料信息,排除。

【点睛】

17.C

【详解】

根据所学知识可知,鸦片战争后,中国农副产品出口不断增长是自然经济瓦解的表现,有助于刺激资本主义发展,促进了城乡商品经济的发展,C正确;中国农副产品大量出口意味着中国逐渐沦为资本主义世界市场的一部分,并不能扭转中国外贸逆差局面,排除A、B、D。

18.A

【详解】

材料反映了林则徐利用各种机会积极了解西方国家的情况,便于国人了解西方,有助于进一步开眼看世界,故选A;清政府在鸦片战争中失败,并被迫签订不平等条约,故排除B;鸦片战争期间,清政府固守闭关锁国政策,《南京条约》签订后,清政府才被迫打开国门,故排除C;鸦片战争中清政府失败,并未抵制住列强的侵华行径,故排除D。

19.B

【详解】

根据材料“客观上成为进步改造落后的过程”可知,西方侵略对落后国家和地区具有客观进步作用,由此可见作者强调的是对于西方侵略要理性对待,故B项为最佳答案;材料反映的主题不是“西方侵略动机”,故A项不正确;材料中的“侵略”也不止是“鸦片战争”,故C项不正确;材料中虽然提到“侵略者”是“进步者”,“反侵略者”是“落后者”,但作者强调的是西方侵略的客观进步作用,而不是分析和比较中西社会差距,故D项不正确。故选B项。

20.A

【详解】

依据所学知识可知,在西方走上资本主义之路之际,清朝却处于农耕时代的顶峰,这就导致“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化”,故A项正确;此时清王朝的综合国力仍处世界前列,排除B项;清中期以前,社会经济仍是在发展的,故排除C项;西学东渐局面直至鸦片战争后方算形成,故排除D项。

21.C

【详解】

据题意可知,魏源认为西方人中也有优秀人物,值得结交,以此向西方学习,说明魏源是在用传统观念推动学习西方,故选C;魏源是主张学习西方,并不是论述西学中源,更不主张进行制度变革,排除AB;中体西用是洋务派提出的思想,与魏源无关,排除D。

22.D

【详解】

材料反映出鸦片战争特别是19世纪50年代后,广州对外贸易中心地位逐渐被上海所取代的事实。其主要原因是英国扩大了对华经济侵略,并将侵略的重心由华南向华东推移,特别是向以上海为龙头的长江中下游推移,因上海地处长江三角洲龙头,其在经济发达程度、资源条件以及地理区位优势上都比广州要好,因此上海取代广州成为中国第一贸易大港是必然的结果,故选D项;中国闭关锁国的政策在鸦片战争后被打破了,但此时清政府对外政策的调整是被迫的,排除A项;中国经济卷入世界市场、自然经济逐步解体不能说明广州、上海贸易地位互换的原因,排除B、C两项。

23.C

【详解】

材料认为鸦片战争是英国为了通商、打开中国市场而发动的战争,意在强调英国打开中国市场的战争目的,故选C;材料反映出英国发动鸦片战争具有侵略的性质,没有体现出中国人民的反抗,故排除A;材料反映的是工业革命推动英国发动鸦片战争,没有反映工业革命在亚洲拓展的情况,故排除B;材料是对英国发动鸦片战争原因的客观分析,并未对殖民扩张进行辩护,故排除D。

24.D

【详解】

结合所学知识可知,鸦片战争后,英国在华产品出现滞销,主要是因为自然经济抵制,因此1852年英国驻广州全权代办撰写关于对华贸易的调查报告,认为手工棉布在中国的市场较大,反映的本质问题是为了扩大对中国的侵略,D正确;AC属于表象,不属于本质问题,排除;自然经济解体的表现是耕织分离,传统纺织业的衰败,材料未涉及,B排除。故选D。

25.(1)情况:生丝出口量逐年增长;生丝由广州出口转向上海出口。原因:五口通商(上海开埠);上海具有区位优势。

(2)说明:鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,政治上丧权辱国,经济上被迫卷入资本主义世界市场(被迫签订不平等条约,开埠通商)。

【详解】

(1)情况:根据材料一中“1843-1856年间中国生丝出口数量”的总数和广州、上海出口数量的变化等可知,这一时期生丝出口量逐年增长,生丝由广州出口转向上海出口。原因:根据所学知识可知,这一时期中国生丝出口增多,并转为以上海出口为主的主要原因有,五口通商(或上海开埠) 和上海具有区位优势。

(2)说明:根据材料三中“19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门”“西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片”,结合所学知识,从政治、经济等方面分析可知,鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,政治上丧权辱国,经济上被迫卷入资本主义世界市场(被迫签订不平等条约,开埠通商),从而使中国与世界逐渐联系在一起。

26.(1)《南京条约》。进一步扩大中国市场,掠夺原料

(2)得到了。外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行;外国公使进驻北京;外国人可以到中国内地游历、经商和传教等;实现了鸦片贸易合法化。

(3)第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大

【详解】

(1)根据“自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约修订”可得出是《南京条约》。结合所学可得出是要进一步扩大中国市场,掠夺原料。

(2)根据所学可得出英国得到了。根据“进入中华帝国的整个内地,以及沿海各域”可得出外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行;根据“争取英国国王得有一位代表长久而光明正大地驻节在北京朝廷。”可得出外国公使进驻北京;根据“并进入沿江两岸直到南京为止(包括南京在内)的各城以及浙江沿海人烟稠密的各大城市”可得出外国人可以到中国内地游历、经商和传教等;根据“实行鸦片贸易合法化”得出实现了鸦片贸易合法化。

(3)根据所学可得出第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大。

27.背景:工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。

原因:清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策。

【详解】

背景:本问可结合鸦片战争的背景进行概括,可得出工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。

原因:从表格数据可看出,清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。再结合所学可从扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策等方面概括

第16课 两次鸦片战争

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

1.(2021·安徽高一开学考试)魏源在《海国图志?筹海篇》中对鸦片战争进行了剖析,“故日,城非不高也,池非不深也,兵 甲非不坚利也,委而去之,是器利不如人和也。”这表明他

A.摆脱了传统军事思想的影响 B.进行了巩固海防的积极探索

C.找到了驱敌御侮的正确途径 D.摒弃了“师夷长技”的思想观念

2.(2021·淮北市树人高级中学高一期末)《四洲志》是在英国人慕瑞撰写的《地理大全》择要译出的基础上,经过林则徐编辑而成的一本关于世界地理的书籍。他在书中特别注意各国的军事力量和国家的兴衰富强及其根源。林则徐编纂此书的主要意图是

A.熟知世界概况,开阔视野 B.知悉世界情况,维护统治

C.实现王朝中兴,启迪民智 D.崇尚经世致用,学习西方

3.(2021·安徽淮南市·高一期末)鸦片战争结束后不久,魏源和徐继畲就对英美作如下描述:“(英国)遇有用兵和战之事,王及官民俱至议会,公议乃行,虽国王不能改:米利坚合众国,不设王候之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!”材料表明,两位思想家

A.主要是介绍西方政治制度 B.主张仿效欧美以发展资本主义

C.已成为政治改革的急先锋 D.对君主制的反思走在时代前列

4.(2021·安徽淮北一中高一月考)如表所列的是鸦片战争前后向国人介绍西方的书籍概况。如表表明当时

书名

主要编纂者

成书背景

《四洲志》

林则徐

任职广东期间组织搜集有关西洋各国的消息情报摘译而成

《海国图志》

魏源

以《四洲志》为基础增补、整理而成

《瀛寰志略》

徐继畲

任福建布政使期间组织人员搜集、编译资料而成

A.闽粤是了解世界的重要窗口 B.政府大力推动学习西方

C.士人群体广泛关注外部世界 D.中外文化交流日益密切

5.(2021·安徽省临泉第一中学高一期中)《两岸新编中国近代史》中说,这一战争是“中西关系质变的临界点,整个中外关系至此逆转,旧格局随条约缔结而俱逝,中国被不情愿地拉入到国际资本主义的世界体系中”。这一战争

A.使中国半殖民地化大大加深 B.成为中国近代史开端的标志

C.促使列强掀起瓜分中国的狂潮 D.改变了列强侵略中国的方式

6.(2021·安徽滁州市·高一月考)魏源在《海国图志》序言中说:“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”这体现了魏源

A.极力反对满汉贵族统治 B.否定西方政治制度,维护天朝上国

C.力求废止闭关锁国政策 D.主张学习西方科技,挽救民族危亡

7.(2021·安徽师范大学附属中学高一月考)澳大利亚人维杜卡曾任《泰晤士报》驻华首席记者,居住北京达20余年(1897——1920)。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一时期中国历史的重要素材。其中应不包括

A.火烧圆明园的现场报道 B.八国联军侵华的照片

C.中华民国临时大总统宣誓的照片 D.五四运动的有关报道

8.(2021·陕西高一期末)下图是1872~1894年中国境内近代工业的统计示意图。出现下图现象的根源在于

A.明清资本主义萌芽被鸦片战争所扼杀

B.半殖民半封建社会对民族工业发展的制约

C.资本家发展民族工业的动机存在缺陷

D.近代的中国民族资本主义遭受到双重压迫

9.(2021·重庆西南大学附中高一期中)中国历代王朝宁愿采用卖官鬻爵、增加捐税等办法应对财政困难,也不愿借债。但19世纪50年代以来,清政府却大举外债,光绪帝还成立“借款委员会”专职借债,并于1898年首次以国家名义对内发行债券——“昭信股票”。对此解释合理的是

A.内忧外患促使财政体制变化 B.朝廷力图减轻赋税负担

C.清政府突破了中体西用观念 D.传统经济结构已经瓦解

10.(2021·河南高一期末)19世纪40~60年代是外国人在华办报的垄断时期,对于外报带来的影响,一代办报人戈公振说:“外报之目的,为传教与通商而宣传,其为--己谋便利,夫何待言。当时教士深入内地,调查风土人情,探刺机密,以供其国人之参考。”戈公振的这番言论旨在说明近代在华外报

A.旨在传播基督教教义 B.推动了中国报刊业的兴起

C.充当列强侵华的帮凶 D.加强了中国与世界的联系

11.(2021·广东高一期末)下图为鸦片战争前后英、印、中之间的三角贸易示意图。据此可知,英、印、中之间的三角贸易

A.推动亚欧区域资源优势互补

B.导致中国出现大量白银外流

C.加快了英国的资本原始积累

D.提高了印度国际市场的地位

12.(2021·四川高一期末)1839年6月,钦差大臣林则徐在广东虎门集中销毁鸦片。1919年1月,北洋政府在上海浦东陆家嘴焚烧鸦片1207箱。国民政府分别于1927-1934年和1935-1940年开展了禁烟禁毒运动。由此可知

A.鸦片危害成为社会共识 B.全国鸦片种植屡禁不止

C.政府主导禁烟禁毒运动 D.鸦片成为主要进口商品

13.(2021·广东高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流 B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播 D.列强迫切需要了解中国

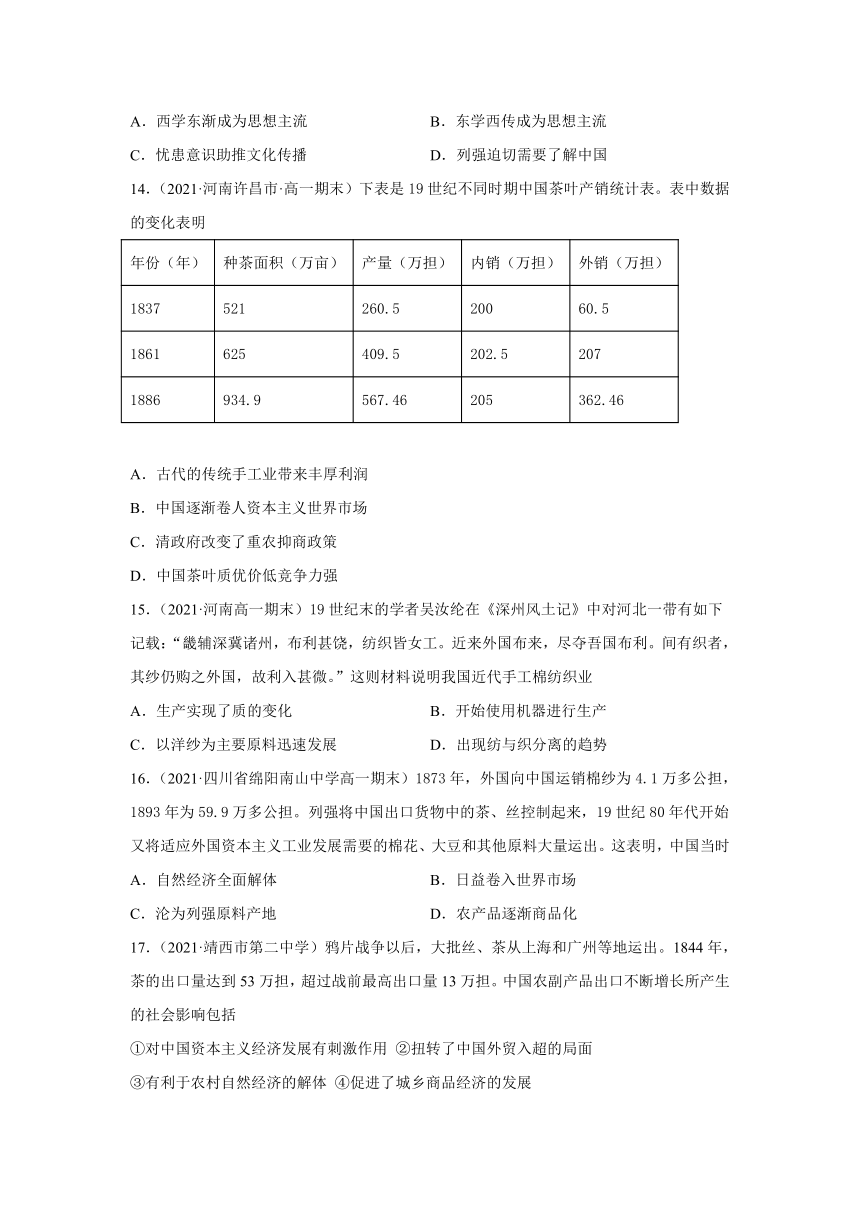

14.(2021·河南许昌市·高一期末)下表是19世纪不同时期中国茶叶产销统计表。表中数据的变化表明

年份(年)

种茶面积(万亩)

产量(万担)

内销(万担)

外销(万担)

1837

521

260.5

200

60.5

1861

625

409.5

202.5

207

1886

934.9

567.46

205

362.46

A.古代的传统手工业带来丰厚利润

B.中国逐渐卷人资本主义世界市场

C.清政府改变了重农抑商政策

D.中国茶叶质优价低竞争力强

15.(2021·河南高一期末)19世纪末的学者吴汝纶在《深州风土记》中对河北一带有如下记载:“畿辅深冀诸州,布利甚饶,纺织皆女工。近来外国布来,尽夺吾国布利。间有织者,其纱仍购之外国,故利入甚微。”这则材料说明我国近代手工棉纺织业

A.生产实现了质的变化 B.开始使用机器进行生产

C.以洋纱为主要原料迅速发展 D.出现纺与织分离的趋势

16.(2021·四川省绵阳南山中学高一期末)1873年,外国向中国运销棉纱为4.1万多公担,1893年为59.9万多公担。列强将中国出口货物中的茶、丝控制起来,19世纪80年代开始又将适应外国资本主义工业发展需要的棉花、大豆和其他原料大量运出。这表明,中国当时

A.自然经济全面解体 B.日益卷入世界市场

C.沦为列强原料产地 D.农产品逐渐商品化

17.(2021·靖西市第二中学)鸦片战争以后,大批丝、茶从上海和广州等地运出。1844年,茶的出口量达到53万担,超过战前最高出口量13万担。中国农副产品出口不断增长所产生的社会影响包括

①对中国资本主义经济发展有刺激作用 ②扭转了中国外贸入超的局面

③有利于农村自然经济的解体 ④促进了城乡商品经济的发展

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

18.(2021·重庆八中高一期中)鸦片战争期间,林则徐利用外国传教士、商人、船长和报纸编辑到镇口参观销烟的机会,询问各种鸦片、英国海军、汽船等情况;利用英船“杉达”号遇风沉没,受难船员逗留广州的机会,了解英、美、土耳其等国的地理、文化知识。这些行为

A.有助于进一步开眼看世界 B.促进了对外战争的胜利

C.使清朝放弃闭关锁国政策 D.抵制了列强的侵华行径

19.(2021·庆安县第一中学高三一模)陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“……在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;而正义的反侵略者则常常同时是落后者。以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。作者强调的是( )

A.要正确认识西方侵略动机 B.要理性地看待西方的侵略

C.要客观评价鸦片战争的影响 D.要辩证地分析中西方社会差距

20.(2021·山东高三其他模拟)有学者指出:乾隆后期的“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化,终于从一个雄强一世的东方大帝国、一个中央王国,异化为一艘在怒海惊涛中下沉的破船。”这一结论的得出是基于

A.东西方发展趋势迥异 B.清朝综合国力的衰退

C.中国经济发展的停滞 D.西学东渐局面的形成

21.(2021·山东省实验中学高三二模)魏源指出“诚知夫远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯串今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之日夷狄乎?圣人以天下为--家,四海皆兄弟。故怀柔远人,宾礼外国,是王者之大度;旁咨风俗,广:览地球,是智识之旷识。”魏源旨在

A.论西学中源实现变法革新 B.融中西文化促进制度变革

C.用传统观念推动学习西方 D.借中体西用淡化夷狄观念

22.(2021·全国高三课时练习)下图为1844~1856年广州、上海与英国贸易变化情况对比。导致这一变化发生的主要原因是进出口总值

A.清朝政府主动对外开放 B.中国经济卷入世界市场

C.封建自然经济逐步解体 D.英国扩大对华经济侵略

23.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)“1840年的这场中英战争与其说是为了鸦片,不如说是为了通商;曼彻斯特比东印度公司更支持这场撬开中国市场的战争。虽然人们都承认这场战争是不正义的,但为了不让机器停转,就不能放弃这个诱人的市场。”该言论揭示出

A.鸦片战争具有反侵略的一面 B.工业革命在亚洲的拓展

C.英国旨在打开中国市场 D.为殖民扩张辩护的立场

24.(2021·山西高三三模)1852年,英国驻广州全权代办撰写关于对华贸易的调查报告:秋季收割结束后,不分老幼所有农家都进行纺棉和纺织,织成能够耐用两三年之久的厚重结实的手织布,剩余的棉布卖到城镇……在这个国家十人中有九人都穿着这种手织棉布做成的衣服。这反映了

A.中国的家庭手工业发达 B.中属的自然经济开始解体

C.英国尚未打开中国市场 D.英国想要对中国扩大侵略

二、材料分析题(52分)

25.(2021·渭南市尚德中学高一月考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1843-1856年间中国生丝出口数量表(部分)

年份

(年)

总计

(包)

从广州出口

从上海出口

数量(包)

百分比(%)

数量(包)

百分比(%)

1843

1 787

1 787

100

-

-

1845

13 220

6 787

51.3

6 433

48.7

1846

18 746

3 554

19.0

15 192

81.0

1853

62 896

4 577

7.3

58 319

92.7

1856

79 196

-

-

79 196

100

——程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二 中国与外部世界的联系……近代以后的情况与以前已有了很大的不同……如果离开这个背景来考虑中国近代史的开端问题,那么我们对于……当时中国历史处境的认识,将不会超过道光皇帝之流的清代统治者的水平。

——白寿彝《中国通史》

材料三 19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于19世纪后半期创建新式工业。……当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一,指出1843-1856年间中国生丝出口情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二、三和所学知识,概括说明近代中国在政治和经济上是如何逐渐与世界联系在一起的。

26.(2021·林州市硕丰中学高一开学考试)阅读下列材料。

材料一 我们不能希望贸易会立刻就发展到按照该国(指中国)人口的众多、土地的富饶和人民的勤勉所可测定的那种规模。为了适应外商对农业产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约修订…我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……都更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

材料二 但不论什么时候我们谈到条约的修订,我们都可以提出建议……我因此毫不迟疑地向你指出几件事,这都是女王陛下政府认为极应该向中国政府力行要求的。……这些点是:

一、争取广泛地进入中华帝国的整个内地,以及沿海各域……

二、争取扬子江的自由航行,并进入沿江两岸直到南京为止(包括南京在内)的各城以及浙江沿海人烟稠密的各大城市……

三、实行鸦片贸易合法化……

七、争取英国国王得有一位代表长久而光明正大地驻节在北京朝廷。

——1845年2月13日英国《克勒拉得恩伯爵致包令博士函》

请回答:

(1)材料一中“自从条约缔结以来”是指什么条约?他们又想通过“修约”达到什么目的?

(2)材料二所列的内容,英法等国在第二次鸦片战争中是否得到了?具体有哪些内容?

(3)依据材料一合材料二分析第二次鸦片战争与鸦片战争的关系。

27.(2020·山东高三期末)下表1为1765-1789年间英国对华贸易额变化表,表2为清朝乾隆时期国库岁入额变化表。阅读材料,回答问题,

材料 表1

年份

输入中国之贸易额

自中国输出之贸易额

1765-1769

1192915

3190619

1770-1774

1466466

2119058

1775-1779

1241471

1968771

1780-1784

1301931

2083346

1785-1789

3621763

5491508

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

表2

年份

岁入

乾隆二十八年(1763)

47 063 611

乾隆二十九年(1764)

54 273 814

乾隆三十年(1765)

60 336 375

乾隆三十四年(1769)

76 222 877

乾隆三十六年(1771)

78 940 001

——史志宏《清代户部银库收支与库存统计》

注:上两表中的贸易额及岁入单位均为“银两”

根据材料,指出英国急于开拓中国市场的背景,并说明清朝拒绝进一步与英国通商往来的可能原因。

参考答案

1.B

【详解】

材料体现的是魏源认为鸦片战争中清政府战败的主要原因是武器装备不如敌人,说明的是其进行了巩固海防的积极探索,B正确;A与材料无关,排除;魏源并未找到抵御外敌入侵的良好办法,C排除;魏源主张“师夷长技以制夷”,D排除。故选B。

2.B

【详解】

根据材料“他在书中特别注意各国的军事力量和国家的兴衰富强及其根源”结合所学知识可知,林则徐编译《四洲志》的主要目的是为了应对民族危机,维护清王朝统治,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

3.D

【详解】

魏源和徐继畲都描述了英国和美国两国的政治体制,而根据“创古今未有之局,一何奇也”可知,两人对于西方体制有一定思考,这说明两位思想家在面对民族危机之时,对君主专制的反思走在了时代前列,D正确;徐继畲的著作主要是地理著作,不是以介绍西方政治制度为主,排除A;两人是地主阶级,并不主张学习西方制度,排除B;两人并未将思想付诸实践,排除C。

4.A

【详解】

《四洲志》是林则徐在任职广东期间编著的,《海国图志》是以《四洲志》为基础增补整理而成,《瀛环志略》是徐继畲任职福建期间编著的,由此广东和福建是当时士人了解世界的重要窗口,故选A;这些书籍不是政府推动编著的,排除B;“广泛关注”的说法过于夸张,排除C;这些书籍是中国士人向西方学习的表现,没有体现中外交流,排除D。

5.B

【详解】

根据“中国被不情愿地拉入到国际资本主义的世界体系中”并结合所学内容可知,将中国拉入国际资本主义世界体系中的战争是鸦片战争,这场战争成为中国近代史的开端,故选B;A项是第二次鸦片战争,CD项是甲午中日战争的影响,排除ACD。

6.D

【详解】

根据“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”可知体现了魏源“师夷长技以制夷”的主张,说明他主张学习西方科技,挽救民族危机,故选D;ABC的内容都与题意不符,排除。

7.A

【详解】

1860年,英法联军火烧圆明园,维杜卡1897——1920年居住在北京,他不可能现场报道火烧圆明园,A符合题意,故选A;1900年八国联军侵华,1912年中华民国成立,1919年五四运动,BCD都发生在维杜卡在北京居住期间,都可成为维杜卡报道的素材,不符合题意,排除。

8.B

【详解】

通过观察两幅图片,结合所学知识可知,导致近代商办即民族资本主义资金少、规模小,相比外国企业、官僚资本主义企业实力较弱的根源在于,受近代中国半殖民半封建社会的制约,B项正确;鸦片战争后,资本主义萌芽被扼杀,不是近代中国民族工业发展缓慢的根源,A项错误;近代中国民族资本家发展工业的主要动机即追逐利润和实业救国,是民族企业发展的动力,不是民族工业发展缓慢的原因,C项错误;近代的中国民族资本主义遭受到双重压迫是具体原因并非根源,D项错误。

9.A

【详解】

材料“19世纪50年代以来,清政府却大举外债,光绪帝还成立‘借款委员会’专职借债”体现的是内忧外患的局势对清政府的财政体制产生较大影响,A正确;大举外债不会减轻赋税负担,B排除;材料与中体西用思想无关,C排除;当时小农经济仍然占据主导地位,D排除。故选A。

10.C

【详解】

材料“当时教士深入内地,调查风土人情,探刺机密,以供其国人之参考”体现的是当时近代在华外报充当列强侵华的帮凶,C正确;传播基督教是他们的借口,A排除;BD与材料无关,排除。故选C。

11.B

【详解】

根据材料和所学知识可知,在正当的中英贸易中,英国出现巨大贸易逆差,英国把产于印度的鸦片走私到中国后,中国白银大量外流,故B项正确。材料反映的是英、印、中之间的单向贸易,不能体现“互补”,排除A项。英国的资本原始积累是在殖民扩张时代,到18世纪后期,英国已经完成了资本原始积界,排除C项。印度属于英国殖民地,受制于英国,英、印、中之间的三角贸易与印度国际市场地位无关,排除D项。

12.C

【详解】

林则徐代表清政府发动虎门销烟,其他两次禁烟禁毒活动均是政府行为,说明政府主导禁烟禁毒运动,故答案为C项;材料没有反映社会对鸦片危害的看法,排除A项;这些鸦片并非都是中国人种植的,排除B项;D项中的“主要”说法绝对,实际上大多鸦片都是走私进入,排除D项。

13.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

14.B

【详解】

根据材料可知,中国的茶叶在1837-1886年间,种茶面积与产量不断提高,但内销数量基本没变,主要销往国外。根据所学知识,鸦片战争前后,伴随着列强的入侵,中国的农产品大量销往国外,中国逐渐成为列强的原料产地,逐渐卷入资本主义世界市场,故B项正确;材料只体现出茶叶出口的数量,并不能体现带来了丰厚的利润,故A项错误;清政府改变了重农抑商政策,不符合史实,故C项错误;从表格的信息中无法体现中国茶叶质优价低竞争力强,故D项错误。

15.D

【详解】

结合所学知识可知,19世纪末,河北一带纺织业生产采用进口棉纱作原料,说明我国近代手工棉纺织业出现纺与织分离的趋势,D项正确;购买和使用洋纱不能说明我国手工棉纺织业在生产中实现了“质”的变化,A项错误;我国近代手工棉纺织业开始“使用机器进行生产”在材料中没有体现,B项错误;近代手工棉纺织业以洋纱为主要原料迅速发展与“外国布来,尽夺吾国布利”“利入甚微”等不符,C项错误。

16.B

【详解】

外国向中国运销棉纱增多,说明中国日益成为西方列强的商品销售市场;中国的茶、丝、棉花、大豆和其他原料大量出口,说明中国日益成为西方列强的原料产地。材料说明中国日益卷入资本主义世界市场,故选B;A项“全面解体”表述错误,排除;CD两项分别反映了材料的一部分,不能完整反映材料信息,排除。

【点睛】

17.C

【详解】

根据所学知识可知,鸦片战争后,中国农副产品出口不断增长是自然经济瓦解的表现,有助于刺激资本主义发展,促进了城乡商品经济的发展,C正确;中国农副产品大量出口意味着中国逐渐沦为资本主义世界市场的一部分,并不能扭转中国外贸逆差局面,排除A、B、D。

18.A

【详解】

材料反映了林则徐利用各种机会积极了解西方国家的情况,便于国人了解西方,有助于进一步开眼看世界,故选A;清政府在鸦片战争中失败,并被迫签订不平等条约,故排除B;鸦片战争期间,清政府固守闭关锁国政策,《南京条约》签订后,清政府才被迫打开国门,故排除C;鸦片战争中清政府失败,并未抵制住列强的侵华行径,故排除D。

19.B

【详解】

根据材料“客观上成为进步改造落后的过程”可知,西方侵略对落后国家和地区具有客观进步作用,由此可见作者强调的是对于西方侵略要理性对待,故B项为最佳答案;材料反映的主题不是“西方侵略动机”,故A项不正确;材料中的“侵略”也不止是“鸦片战争”,故C项不正确;材料中虽然提到“侵略者”是“进步者”,“反侵略者”是“落后者”,但作者强调的是西方侵略的客观进步作用,而不是分析和比较中西社会差距,故D项不正确。故选B项。

20.A

【详解】

依据所学知识可知,在西方走上资本主义之路之际,清朝却处于农耕时代的顶峰,这就导致“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化”,故A项正确;此时清王朝的综合国力仍处世界前列,排除B项;清中期以前,社会经济仍是在发展的,故排除C项;西学东渐局面直至鸦片战争后方算形成,故排除D项。

21.C

【详解】

据题意可知,魏源认为西方人中也有优秀人物,值得结交,以此向西方学习,说明魏源是在用传统观念推动学习西方,故选C;魏源是主张学习西方,并不是论述西学中源,更不主张进行制度变革,排除AB;中体西用是洋务派提出的思想,与魏源无关,排除D。

22.D

【详解】

材料反映出鸦片战争特别是19世纪50年代后,广州对外贸易中心地位逐渐被上海所取代的事实。其主要原因是英国扩大了对华经济侵略,并将侵略的重心由华南向华东推移,特别是向以上海为龙头的长江中下游推移,因上海地处长江三角洲龙头,其在经济发达程度、资源条件以及地理区位优势上都比广州要好,因此上海取代广州成为中国第一贸易大港是必然的结果,故选D项;中国闭关锁国的政策在鸦片战争后被打破了,但此时清政府对外政策的调整是被迫的,排除A项;中国经济卷入世界市场、自然经济逐步解体不能说明广州、上海贸易地位互换的原因,排除B、C两项。

23.C

【详解】

材料认为鸦片战争是英国为了通商、打开中国市场而发动的战争,意在强调英国打开中国市场的战争目的,故选C;材料反映出英国发动鸦片战争具有侵略的性质,没有体现出中国人民的反抗,故排除A;材料反映的是工业革命推动英国发动鸦片战争,没有反映工业革命在亚洲拓展的情况,故排除B;材料是对英国发动鸦片战争原因的客观分析,并未对殖民扩张进行辩护,故排除D。

24.D

【详解】

结合所学知识可知,鸦片战争后,英国在华产品出现滞销,主要是因为自然经济抵制,因此1852年英国驻广州全权代办撰写关于对华贸易的调查报告,认为手工棉布在中国的市场较大,反映的本质问题是为了扩大对中国的侵略,D正确;AC属于表象,不属于本质问题,排除;自然经济解体的表现是耕织分离,传统纺织业的衰败,材料未涉及,B排除。故选D。

25.(1)情况:生丝出口量逐年增长;生丝由广州出口转向上海出口。原因:五口通商(上海开埠);上海具有区位优势。

(2)说明:鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,政治上丧权辱国,经济上被迫卷入资本主义世界市场(被迫签订不平等条约,开埠通商)。

【详解】

(1)情况:根据材料一中“1843-1856年间中国生丝出口数量”的总数和广州、上海出口数量的变化等可知,这一时期生丝出口量逐年增长,生丝由广州出口转向上海出口。原因:根据所学知识可知,这一时期中国生丝出口增多,并转为以上海出口为主的主要原因有,五口通商(或上海开埠) 和上海具有区位优势。

(2)说明:根据材料三中“19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门”“西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片”,结合所学知识,从政治、经济等方面分析可知,鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,政治上丧权辱国,经济上被迫卷入资本主义世界市场(被迫签订不平等条约,开埠通商),从而使中国与世界逐渐联系在一起。

26.(1)《南京条约》。进一步扩大中国市场,掠夺原料

(2)得到了。外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行;外国公使进驻北京;外国人可以到中国内地游历、经商和传教等;实现了鸦片贸易合法化。

(3)第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大

【详解】

(1)根据“自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约修订”可得出是《南京条约》。结合所学可得出是要进一步扩大中国市场,掠夺原料。

(2)根据所学可得出英国得到了。根据“进入中华帝国的整个内地,以及沿海各域”可得出外国军舰和商船可以在长江各口岸自由航行;根据“争取英国国王得有一位代表长久而光明正大地驻节在北京朝廷。”可得出外国公使进驻北京;根据“并进入沿江两岸直到南京为止(包括南京在内)的各城以及浙江沿海人烟稠密的各大城市”可得出外国人可以到中国内地游历、经商和传教等;根据“实行鸦片贸易合法化”得出实现了鸦片贸易合法化。

(3)根据所学可得出第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大。

27.背景:工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。

原因:清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策。

【详解】

背景:本问可结合鸦片战争的背景进行概括,可得出工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。

原因:从表格数据可看出,清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。再结合所学可从扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策等方面概括

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进