2020-2021学年人教版八年级下册地理第十章《中国在世界中》测试卷(word解析版)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版八年级下册地理第十章《中国在世界中》测试卷(word解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第十章《中国在世界中》测试卷

一、单选题(共20小题)

1.下列哪个方面不能说明我国取得了举世瞩目的成就?( )

A.

钢铁、汽车等工业产量跃居世界第一

B.

粮食产量居世界首位

C.

人口总量居世界第一

D.

第三产业蓬勃发展

2.加入世贸组织对我国农业的发展既带来机遇,也带来挑战。下列说法正确的是( )

A.

有利于引进外资和先进的农业技术

B.

不利于改善我国的生态环境

C.

有利于提高农产品价格,提高农民收入

D.

不利于调整农业生产结构

3.对于节能减排保护环境,我们中学生能够做到的是( )

①随手关灯关水

②出行少坐私家车,多坐公交车或步行

③纸张双面打印

④垃圾分类回收,废旧电池单独集中回收

A.

①②③④

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

4.中国国际经济合作学家杨金贵在《北京财经周刊》发表文章指出:一场以低碳经济为核心的产业革命已经出现,低碳经济不但是未来世界经济发展结构的大方向,更已成为全球经济新的支柱之一,也是我国占据世界经济竞争制高点的关键。我国发展低碳经济的意义是( )

A.

要注重节约国内能源,主要依靠进口国外能源

B.

是生态文明、和谐社会、科学发展观战略思想的要求

C.

要注重推进能源科技进步和自主创新,提高能源利用效益

D.

是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择

5.我国在今后相当长的一段时期内,第一位的任务是( )

A.

提高粮食总产量

B.

调整产业结构

C.

发展

D.

提高工业产品的质量

6.下列关于我国国情的叙述错误的是( )

A.

已步入发达国家行列

B.

经济建设成就巨大,但地区差异显著

C.

东部地区水土资源分配不合理

D.

自然资源总量多,人均占有量少

7.构建节约型社会成为“十一五”规划的重要任务,下列做法与此相悖的是( )

A.

完善再生资源回收利用体系

B.

努力发展循环经济,实行清洁生产

C.

应用现代科技改善生产条件,提高资源利用率

D.

大力发展传统工业

8.中国的基本国情是( )

①一个发达国家

②一个发展中国家

③人均资源丰富

④自然环境复杂、区域差异大

⑤地广人稀

⑥国土辽阔、人口众多

A.

②④⑥

B.

①③⑤

C.

①④⑤

D.

②③⑥

9.下列事件中,不能证明我国积极参与国际事务的是(

)

A.

1983年8月,中国加入《南极条约》

B.

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织

C.

1978年我国实行了改革开放政策

D.

中国是联合国安全理事会五个常任理事国之一

10.下列关于西部地区交通、能源的叙述正确的是( )

A.

西北地区交通以铁路和航空运输为主

B.

青藏地区目前没有铁路,运输以公路为主

C.

西北地区能源资源较少,靠区外支援

D.

风能、地热能等能源是青藏地区的优势

11.始终制约我国全面协调可持续发展的重大问题是( )

A.

人口问题

B.

环境问题

C.

资源问题

D.

经济问题

12.为保护我国环境,下列行为中不宜提倡的是( )

A.

垃圾分类收集、分类处理

B.

多使用一次性木筷

C.

购买不含“氟利昂”的绿色环保冰箱

D.

提倡使用手帕,不使用纸巾、塑料袋等物品

13.1

100名科学家为我们赖以生存的地球勾画出了这样一幅景象:30年后,地球上70%的自然环境将遭到破坏,许多物种灭绝,一半以上的国家严重缺水,而可怜的地球还要养活20亿的新增人口。30年后地球上70%的自然环境将遭到严重破坏,请你猜测一下,将会遭到破坏的环境包括以下哪些( )

①温室效应,气候变暖,海平面上升

②板块运动异常,地震、火山、海啸频繁

③森林资源进一步受到破坏,水土流失加剧

④过度开采,各类资源特别是矿产资源面临枯竭问题

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②③④

14.在我国西部大开发中,启动“天然林保护”和“退耕还林、还草”两项工程的首要目标是( )

A.

开发生态旅游

B.

改善生态环境

C.

发展畜牧业

D.

增加木材和产草量

15.漫画“鲸吞农田”所反映的问题是(

)

A.

住房占用耕地

B.

水资源枯竭

C.

大气污染严重

D.

全球气候变暖

16.下列做法符合因地制宜、可持续发展的是( )

A.

东北林区伐木种粮

B.

洞庭湖沿岸围湖造田

C.

云贵高原陡坡开荒

D.

西北牧区退耕种草

17.我国加入世界贸易组织有利于( )

①我国平等地与其他国家和地区进行贸易交往 ②促进我国的经济体制改革 ③推动我国经济结构的战略调整和技术进步 ④更好地保护民族工业不受国际竞争的冲击

A.

①

B.

①②

C.

①②③

D.

①②③④

18.下列事实能说明我国积极参与国际事务,体现我国是一个负责任大国的是( )

A.

参加奥林匹克运动会

B.

派团参加世博会

C.

国家领导人出访非洲

D.

派中国救援队飞赴海地抢险救灾

19.近年来,国家实施了西部大开发战略,吸引了越来越多的投资,假如你是投资商,你最看重西部地区的优势是( )

A.

资金

B.

人才

C.

资源

D.

技术

20.要实现区域内的可持续发展,需要做到( )

A.

充分利用有利的地理条件,对不利的地理条件忽略不计

B.

加强区域之间的联系,发挥各自的优势,分工协作,互惠互利

C.

坚持以促进地区经济发展为主要目标,不考虑生态环境问题

D.

大力开采资源以促进经济发展

二、非选择题(共5小题)

21.根据中国的国情状况,说一说:怎样做才能促进区域的可持续发展。

22.当前我国发展中面临诸多挑战,请举出几例。

23.读材料,谈启示。

材料1:日本是发达国家,人均国民生产总值达3万多美元,是世界上最高收入国家之一,但是日本国民的节约观念根深蒂固,比如:各公司、实验室所用纸张大都使用再生纸,两面复印,白色好纸只在正式投稿和发文件时才能使用;坐地铁的车票要回收起来,制成洗手间的卫生纸等等。有人问一位博士生:“你们日本已经很发达了,还那么节省干什么?”他答:“哎呀,你不知道,我们日本除了人,什么都没有。”

材料2:据报道:一次性筷子一年“吃”掉的木材,相当于我国全年林木消耗总量的18%,曾有全国人大代表呼吁,要限制生产、使用,并且立法禁止出口一次性筷子,保护我们的森林资源。目前我国有近千家企业生产木制筷子,年消耗林木资源约500万立方米,约占年林木消耗总量的18%。日本的森林覆盖率为65%,是我国的5倍,但却明令禁止用本国的林木加工一次性筷子,其用量的97%依靠进口,每年从中国进口200多亿双,占进口总量的99%。我国仅为向日本出口筷子每年就须砍掉250万棵大树。

根据以上材料,你受到了什么启示?

24.你是否具备节约和保护自然资源、减少废弃物、保护环境的意识。请自测。

(1)你们家平常可以减少哪些物品的使用量?

(2)重复使用哪些物品?

(3)“抵制”哪些物品?

(4)回收哪些废弃物?

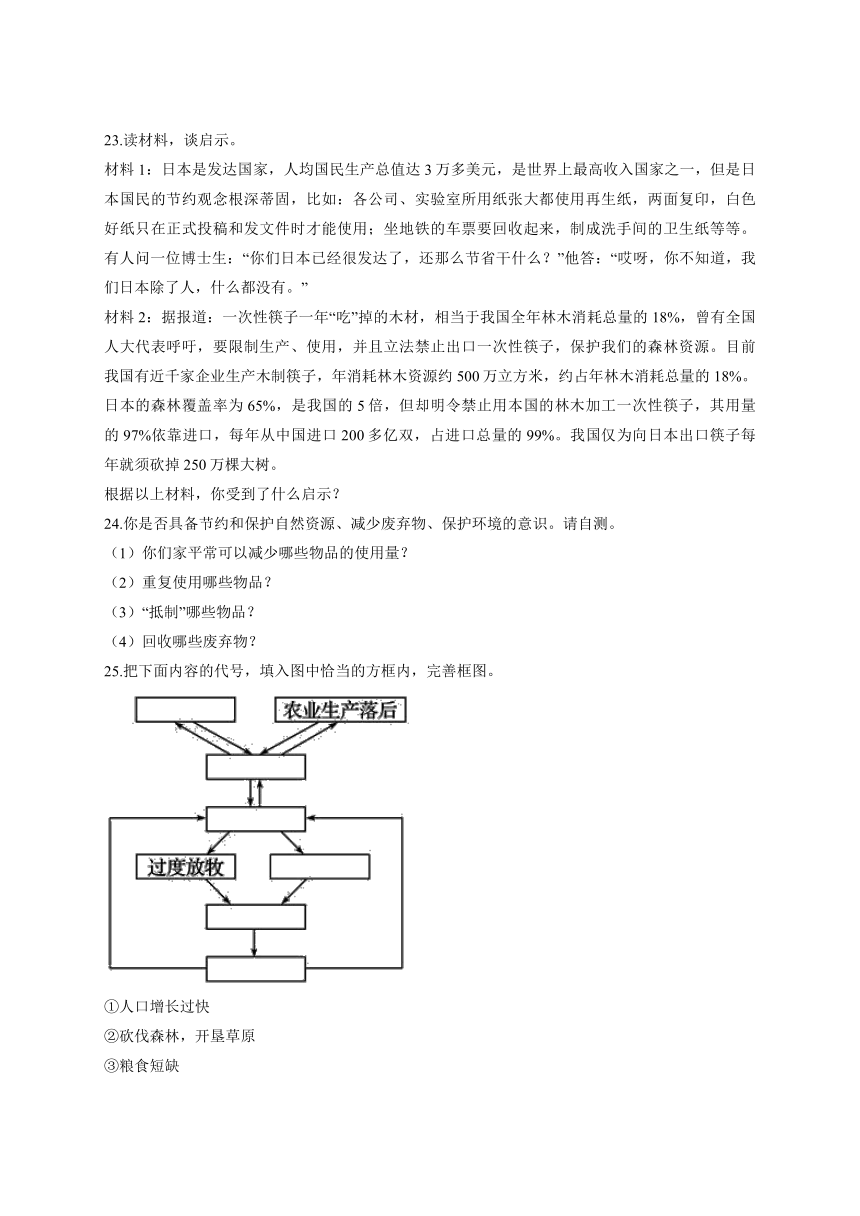

25.把下面内容的代号,填入图中恰当的方框内,完善框图。

①人口增长过快

②砍伐森林,开垦草原

③粮食短缺

④贫困

⑤土地荒漠化

⑥自然灾害频繁

答案解析

1.【答案】C

【解析】钢铁、汽车等工业产量跃居世界第一、粮食产量居世界首位、第三产业蓬勃发展说明了我国经济建设取得的巨大成绩。而人口数量庞大给我国经济发展带来了巨大的压力和挑战。

2.【答案】A

【解析】加入世贸组织对我国的的农业来讲有利于引进外资和先进的农业技术。

3.【答案】A

【解析】①随手关灯关水;②出行少坐私家车,多坐公交车或步行;③纸张双面打印;④垃圾分类回收,废旧电池单独集中回收;都是我们中学生能够做到的保护环境的措施。

4.【答案】D

【解析】随着全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题不断地为人们所认识,碳浓度升高带来的全球气候变化,已为人类所认同。在此背景下,摒弃传统增长模式已成必然,而通过发展低碳经济,直接应用新世纪的创新技术与创新机制,将为生态文明走出一条新路,实现人类社会可持续发展。我国发展低碳经济是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。

5.【答案】C

【解析】我国要积极融入经济全球化的过程中,加强与世界各国、各地区的经济合作,发展是我国在今后相当长一段时期内的第一位的任务。

6.【答案】A

【解析】我国虽然经济发展迅猛,但仍属于发展中国家。

7.【答案】D

【解析】构建节约型社会的正确做法有:完善再生资源回收利用体系,努力发展循环经济,实行清洁生产,应用现代科技改善生产条件,提高资源利用率,而大力发展传统工业,浪费能源,造成生态环境恶化,不符合构建节约型社会的要求。

8.【答案】A

【解析】我国国土辽阔,人口众多,我国人均国民生产总值较低,我国还是一个发展中国家,我国自然环境复杂、区域差异大。

9.【答案】C

【解析】实行改革开放是国内的政策。

10.【答案】A

【解析】西北地区地域辽阔,人口稀少,交通主要以铁路和航空为主;青藏地区已经建成了青藏铁路,这条铁路是实施西部大开发战略的标志性工程,是中国新世纪四大工程之一,该路东起青海西宁,西至拉萨,全长1

956公里,目前进出青藏地区的主要运输方式以铁路为主;西北地区能源丰富,其中塔里木盆地成为我国油气资源的新宠,开发西部地区就是将其资源优势转变成经济优势;青藏地区地处亚欧板块和印度洋板块的交界处,地质构造活跃,地下火山和熔岩活动频繁,多地震,地热资源丰富。

11.【答案】A

【解析】我国人口数量多,人口基数大,人口分布不平衡,人口素质低,这严重制约了我国全面协调可持续发展。

12.【答案】B

【解析】多使用一次性筷子,会造成大量的树木被砍伐,同时对环境也造成污染,不符合低碳生活的要求。故选项B符合题意。

13.【答案】C

【解析】根据题意得知:30年后,地球上70%的自然环境将遭到破坏,人口增长带来的环境压力,工厂和机动车辆的增加会使得全球的温室效应更加明显;过渡的开采使矿产资源和森林资源受到进一步的破坏和资源枯竭。

14.【答案】B

【解析】启动“天然林保护”和“退耕还林、还草”两项工程,可以减少水土流失,改善生态环境。

15.【答案】A

【解析】我国人均耕地少,乱占耕地,会使耕地面积减少。“鲸吞农田”漫画揭示的是乱占耕地现象。

16.【答案】D

【解析】东北林区伐木种粮会造成水土流失,洞庭湖沿岸围湖造田会造成洪涝灾害,云贵高原陡坡开荒也会造成水土流失,这些做法都不符合因地制宜、可持续发展的原则。只有西北牧区退耕种草符合因地制宜、可持续发展。

17.【答案】C

【解析】加入世贸组织是我国经济的一个重大事件,它能使我国在国际贸易中与其他国家和地区进行平等的贸易交往,而且促进我国经济体制改革,推动我国经济结构的战略调整和技术进步。

18.【答案】D

【解析】参与世界各地的维和行动,以及救援队飞赴海地抢险救灾,都充分体现了中国是一个负责任大国。

19.【答案】C

【解析】我国正在实施西部大开发战略,由于西部地区的资源丰富,开发不足,现在不少建设工程已被列为国家重点建设项目。

20.【答案】B

【解析】A、C、D的做法必然会破坏环境;只有B的做法是正确的。要实现区域内的可持续发展,应加强区域之间的联系,分工协作,保护生态环境,正确处理人口、资源、环境和发展的关系。

21.【答案】结合中国国情,促进区域的可持续发展,我认为应注重经济发展和环境的协调,突出特色产业,完善分配体系,加强区域间的交流与合作。①因地制宜发展区域经济,就是最大限度的克服不利因素,发挥自身的优势,取得更大的效益。②区域合作:建立的三北防护林就是为了涵养水源、保持水土,防风固沙,保护农田和牧场,改善和恢复生态环境;又如南水北调,西气东输、西电东送这些跨区域的合作,解决了经济发达、人口稠密地区因资源短缺而制约经济发展的问题,使资源丰富的地区把资源优势转变为经济优势,促进区域经济发展,给沿线地区带来新的经济增长点,同时在跨区域调配中,有效地解决了不同区域的生态环境问题。总之,跨区域的工程加强了区域间的联系,发挥了各自的优势,通过合作,互惠互利,使资源得到充分的利用,进一步促进了各区域的可持续发展。

【解析】我国最大的国情是现在长期处于社会主义初级阶段,我国仍然是世界上最大的发展中国家。人口多,底子薄、发展不平衡的基本国情,是我们考虑问题的重要出发点。资源相对不足,环境容量有限,成为我国基本国情的新特征。可持续发展所要解决的核心问题有:人口问题、资源问题、环境问题与发展问题。可持续发展的核心思想是:人类应协调人口、资源、环境和发展之间的相互关系,在不损害他人和后代利益的前提下追求发展。可持续发展的目的是保证世界上所有的国家、地区、个人拥有平等的发展机会,保证我们的子孙后代同样拥有发展的条件和机会。环境与发展是不可分割的,它们相互依存,密切相关。可持续发展的战略思想已成为当代环境与发展关系中的主导潮流,作为一种新的观念和发展道路被人们广泛接受。

22.【答案】人地关系不够和谐,区域发展不平衡,海洋权益面临严峻挑战。

【解析】我国经济虽发展迅速,但人口众多,城乡差距大,区域发展不平衡,人地关系不够和谐,海洋权益面临严峻挑战。

23.【答案】为了我们的未来,要落实好可持续发展战略,“节约资源、保护环境,人人有责”,让我们行动起来,为保护我们共有的家园做出应有的贡献。

【解析】上述材料要求我们每一个人深思:日本是一个发达国家,但日本的节约意识很强;而我们中国人的节约意识相比而言,却差得多;由此给我们的启示是:为了我们的未来,要落实好可持续发展战略,“节约资源、保护环境,人人有责”,让我们行动起来,为保护我们共有的家园做出应有的贡献。

24.【答案】(1)平时可以减少塑料袋的使用量;

(2)重复使用水资源(一水多用:洗米水可以浇花);

(3)抵制使用一次性筷子;

(4)废弃电池、废弃塑料、玻璃瓶可回收利用

【解析】环境和资源是人类在地球上生存的保障,而我们赖以生存的地球,正在受到人类生产、生活等所带来的严重破坏,保护资源和环境已成为一个世界性的问题,并日益被人们所关注,所以保护环境人人有责,应从身边的小事做起。

25.【答案】

【解析】地球上的自然资源是有限的,人类在地球上的生存空间同样是有限的。世界人口增长过快,人口数量急剧增加,给资源和环境造成了空前的压力,但农业生产十分落后,人们生活贫困,粮食短缺,为了供养越来越多的人口,人们大规模地砍伐森林、开垦草原和过度放牧,在许多地方导致了水土流失和土地荒漠化,引发了各种自然灾害,从而使人类的生存环境面临严重威胁。

一、单选题(共20小题)

1.下列哪个方面不能说明我国取得了举世瞩目的成就?( )

A.

钢铁、汽车等工业产量跃居世界第一

B.

粮食产量居世界首位

C.

人口总量居世界第一

D.

第三产业蓬勃发展

2.加入世贸组织对我国农业的发展既带来机遇,也带来挑战。下列说法正确的是( )

A.

有利于引进外资和先进的农业技术

B.

不利于改善我国的生态环境

C.

有利于提高农产品价格,提高农民收入

D.

不利于调整农业生产结构

3.对于节能减排保护环境,我们中学生能够做到的是( )

①随手关灯关水

②出行少坐私家车,多坐公交车或步行

③纸张双面打印

④垃圾分类回收,废旧电池单独集中回收

A.

①②③④

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

4.中国国际经济合作学家杨金贵在《北京财经周刊》发表文章指出:一场以低碳经济为核心的产业革命已经出现,低碳经济不但是未来世界经济发展结构的大方向,更已成为全球经济新的支柱之一,也是我国占据世界经济竞争制高点的关键。我国发展低碳经济的意义是( )

A.

要注重节约国内能源,主要依靠进口国外能源

B.

是生态文明、和谐社会、科学发展观战略思想的要求

C.

要注重推进能源科技进步和自主创新,提高能源利用效益

D.

是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择

5.我国在今后相当长的一段时期内,第一位的任务是( )

A.

提高粮食总产量

B.

调整产业结构

C.

发展

D.

提高工业产品的质量

6.下列关于我国国情的叙述错误的是( )

A.

已步入发达国家行列

B.

经济建设成就巨大,但地区差异显著

C.

东部地区水土资源分配不合理

D.

自然资源总量多,人均占有量少

7.构建节约型社会成为“十一五”规划的重要任务,下列做法与此相悖的是( )

A.

完善再生资源回收利用体系

B.

努力发展循环经济,实行清洁生产

C.

应用现代科技改善生产条件,提高资源利用率

D.

大力发展传统工业

8.中国的基本国情是( )

①一个发达国家

②一个发展中国家

③人均资源丰富

④自然环境复杂、区域差异大

⑤地广人稀

⑥国土辽阔、人口众多

A.

②④⑥

B.

①③⑤

C.

①④⑤

D.

②③⑥

9.下列事件中,不能证明我国积极参与国际事务的是(

)

A.

1983年8月,中国加入《南极条约》

B.

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织

C.

1978年我国实行了改革开放政策

D.

中国是联合国安全理事会五个常任理事国之一

10.下列关于西部地区交通、能源的叙述正确的是( )

A.

西北地区交通以铁路和航空运输为主

B.

青藏地区目前没有铁路,运输以公路为主

C.

西北地区能源资源较少,靠区外支援

D.

风能、地热能等能源是青藏地区的优势

11.始终制约我国全面协调可持续发展的重大问题是( )

A.

人口问题

B.

环境问题

C.

资源问题

D.

经济问题

12.为保护我国环境,下列行为中不宜提倡的是( )

A.

垃圾分类收集、分类处理

B.

多使用一次性木筷

C.

购买不含“氟利昂”的绿色环保冰箱

D.

提倡使用手帕,不使用纸巾、塑料袋等物品

13.1

100名科学家为我们赖以生存的地球勾画出了这样一幅景象:30年后,地球上70%的自然环境将遭到破坏,许多物种灭绝,一半以上的国家严重缺水,而可怜的地球还要养活20亿的新增人口。30年后地球上70%的自然环境将遭到严重破坏,请你猜测一下,将会遭到破坏的环境包括以下哪些( )

①温室效应,气候变暖,海平面上升

②板块运动异常,地震、火山、海啸频繁

③森林资源进一步受到破坏,水土流失加剧

④过度开采,各类资源特别是矿产资源面临枯竭问题

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②③④

14.在我国西部大开发中,启动“天然林保护”和“退耕还林、还草”两项工程的首要目标是( )

A.

开发生态旅游

B.

改善生态环境

C.

发展畜牧业

D.

增加木材和产草量

15.漫画“鲸吞农田”所反映的问题是(

)

A.

住房占用耕地

B.

水资源枯竭

C.

大气污染严重

D.

全球气候变暖

16.下列做法符合因地制宜、可持续发展的是( )

A.

东北林区伐木种粮

B.

洞庭湖沿岸围湖造田

C.

云贵高原陡坡开荒

D.

西北牧区退耕种草

17.我国加入世界贸易组织有利于( )

①我国平等地与其他国家和地区进行贸易交往 ②促进我国的经济体制改革 ③推动我国经济结构的战略调整和技术进步 ④更好地保护民族工业不受国际竞争的冲击

A.

①

B.

①②

C.

①②③

D.

①②③④

18.下列事实能说明我国积极参与国际事务,体现我国是一个负责任大国的是( )

A.

参加奥林匹克运动会

B.

派团参加世博会

C.

国家领导人出访非洲

D.

派中国救援队飞赴海地抢险救灾

19.近年来,国家实施了西部大开发战略,吸引了越来越多的投资,假如你是投资商,你最看重西部地区的优势是( )

A.

资金

B.

人才

C.

资源

D.

技术

20.要实现区域内的可持续发展,需要做到( )

A.

充分利用有利的地理条件,对不利的地理条件忽略不计

B.

加强区域之间的联系,发挥各自的优势,分工协作,互惠互利

C.

坚持以促进地区经济发展为主要目标,不考虑生态环境问题

D.

大力开采资源以促进经济发展

二、非选择题(共5小题)

21.根据中国的国情状况,说一说:怎样做才能促进区域的可持续发展。

22.当前我国发展中面临诸多挑战,请举出几例。

23.读材料,谈启示。

材料1:日本是发达国家,人均国民生产总值达3万多美元,是世界上最高收入国家之一,但是日本国民的节约观念根深蒂固,比如:各公司、实验室所用纸张大都使用再生纸,两面复印,白色好纸只在正式投稿和发文件时才能使用;坐地铁的车票要回收起来,制成洗手间的卫生纸等等。有人问一位博士生:“你们日本已经很发达了,还那么节省干什么?”他答:“哎呀,你不知道,我们日本除了人,什么都没有。”

材料2:据报道:一次性筷子一年“吃”掉的木材,相当于我国全年林木消耗总量的18%,曾有全国人大代表呼吁,要限制生产、使用,并且立法禁止出口一次性筷子,保护我们的森林资源。目前我国有近千家企业生产木制筷子,年消耗林木资源约500万立方米,约占年林木消耗总量的18%。日本的森林覆盖率为65%,是我国的5倍,但却明令禁止用本国的林木加工一次性筷子,其用量的97%依靠进口,每年从中国进口200多亿双,占进口总量的99%。我国仅为向日本出口筷子每年就须砍掉250万棵大树。

根据以上材料,你受到了什么启示?

24.你是否具备节约和保护自然资源、减少废弃物、保护环境的意识。请自测。

(1)你们家平常可以减少哪些物品的使用量?

(2)重复使用哪些物品?

(3)“抵制”哪些物品?

(4)回收哪些废弃物?

25.把下面内容的代号,填入图中恰当的方框内,完善框图。

①人口增长过快

②砍伐森林,开垦草原

③粮食短缺

④贫困

⑤土地荒漠化

⑥自然灾害频繁

答案解析

1.【答案】C

【解析】钢铁、汽车等工业产量跃居世界第一、粮食产量居世界首位、第三产业蓬勃发展说明了我国经济建设取得的巨大成绩。而人口数量庞大给我国经济发展带来了巨大的压力和挑战。

2.【答案】A

【解析】加入世贸组织对我国的的农业来讲有利于引进外资和先进的农业技术。

3.【答案】A

【解析】①随手关灯关水;②出行少坐私家车,多坐公交车或步行;③纸张双面打印;④垃圾分类回收,废旧电池单独集中回收;都是我们中学生能够做到的保护环境的措施。

4.【答案】D

【解析】随着全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题不断地为人们所认识,碳浓度升高带来的全球气候变化,已为人类所认同。在此背景下,摒弃传统增长模式已成必然,而通过发展低碳经济,直接应用新世纪的创新技术与创新机制,将为生态文明走出一条新路,实现人类社会可持续发展。我国发展低碳经济是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。

5.【答案】C

【解析】我国要积极融入经济全球化的过程中,加强与世界各国、各地区的经济合作,发展是我国在今后相当长一段时期内的第一位的任务。

6.【答案】A

【解析】我国虽然经济发展迅猛,但仍属于发展中国家。

7.【答案】D

【解析】构建节约型社会的正确做法有:完善再生资源回收利用体系,努力发展循环经济,实行清洁生产,应用现代科技改善生产条件,提高资源利用率,而大力发展传统工业,浪费能源,造成生态环境恶化,不符合构建节约型社会的要求。

8.【答案】A

【解析】我国国土辽阔,人口众多,我国人均国民生产总值较低,我国还是一个发展中国家,我国自然环境复杂、区域差异大。

9.【答案】C

【解析】实行改革开放是国内的政策。

10.【答案】A

【解析】西北地区地域辽阔,人口稀少,交通主要以铁路和航空为主;青藏地区已经建成了青藏铁路,这条铁路是实施西部大开发战略的标志性工程,是中国新世纪四大工程之一,该路东起青海西宁,西至拉萨,全长1

956公里,目前进出青藏地区的主要运输方式以铁路为主;西北地区能源丰富,其中塔里木盆地成为我国油气资源的新宠,开发西部地区就是将其资源优势转变成经济优势;青藏地区地处亚欧板块和印度洋板块的交界处,地质构造活跃,地下火山和熔岩活动频繁,多地震,地热资源丰富。

11.【答案】A

【解析】我国人口数量多,人口基数大,人口分布不平衡,人口素质低,这严重制约了我国全面协调可持续发展。

12.【答案】B

【解析】多使用一次性筷子,会造成大量的树木被砍伐,同时对环境也造成污染,不符合低碳生活的要求。故选项B符合题意。

13.【答案】C

【解析】根据题意得知:30年后,地球上70%的自然环境将遭到破坏,人口增长带来的环境压力,工厂和机动车辆的增加会使得全球的温室效应更加明显;过渡的开采使矿产资源和森林资源受到进一步的破坏和资源枯竭。

14.【答案】B

【解析】启动“天然林保护”和“退耕还林、还草”两项工程,可以减少水土流失,改善生态环境。

15.【答案】A

【解析】我国人均耕地少,乱占耕地,会使耕地面积减少。“鲸吞农田”漫画揭示的是乱占耕地现象。

16.【答案】D

【解析】东北林区伐木种粮会造成水土流失,洞庭湖沿岸围湖造田会造成洪涝灾害,云贵高原陡坡开荒也会造成水土流失,这些做法都不符合因地制宜、可持续发展的原则。只有西北牧区退耕种草符合因地制宜、可持续发展。

17.【答案】C

【解析】加入世贸组织是我国经济的一个重大事件,它能使我国在国际贸易中与其他国家和地区进行平等的贸易交往,而且促进我国经济体制改革,推动我国经济结构的战略调整和技术进步。

18.【答案】D

【解析】参与世界各地的维和行动,以及救援队飞赴海地抢险救灾,都充分体现了中国是一个负责任大国。

19.【答案】C

【解析】我国正在实施西部大开发战略,由于西部地区的资源丰富,开发不足,现在不少建设工程已被列为国家重点建设项目。

20.【答案】B

【解析】A、C、D的做法必然会破坏环境;只有B的做法是正确的。要实现区域内的可持续发展,应加强区域之间的联系,分工协作,保护生态环境,正确处理人口、资源、环境和发展的关系。

21.【答案】结合中国国情,促进区域的可持续发展,我认为应注重经济发展和环境的协调,突出特色产业,完善分配体系,加强区域间的交流与合作。①因地制宜发展区域经济,就是最大限度的克服不利因素,发挥自身的优势,取得更大的效益。②区域合作:建立的三北防护林就是为了涵养水源、保持水土,防风固沙,保护农田和牧场,改善和恢复生态环境;又如南水北调,西气东输、西电东送这些跨区域的合作,解决了经济发达、人口稠密地区因资源短缺而制约经济发展的问题,使资源丰富的地区把资源优势转变为经济优势,促进区域经济发展,给沿线地区带来新的经济增长点,同时在跨区域调配中,有效地解决了不同区域的生态环境问题。总之,跨区域的工程加强了区域间的联系,发挥了各自的优势,通过合作,互惠互利,使资源得到充分的利用,进一步促进了各区域的可持续发展。

【解析】我国最大的国情是现在长期处于社会主义初级阶段,我国仍然是世界上最大的发展中国家。人口多,底子薄、发展不平衡的基本国情,是我们考虑问题的重要出发点。资源相对不足,环境容量有限,成为我国基本国情的新特征。可持续发展所要解决的核心问题有:人口问题、资源问题、环境问题与发展问题。可持续发展的核心思想是:人类应协调人口、资源、环境和发展之间的相互关系,在不损害他人和后代利益的前提下追求发展。可持续发展的目的是保证世界上所有的国家、地区、个人拥有平等的发展机会,保证我们的子孙后代同样拥有发展的条件和机会。环境与发展是不可分割的,它们相互依存,密切相关。可持续发展的战略思想已成为当代环境与发展关系中的主导潮流,作为一种新的观念和发展道路被人们广泛接受。

22.【答案】人地关系不够和谐,区域发展不平衡,海洋权益面临严峻挑战。

【解析】我国经济虽发展迅速,但人口众多,城乡差距大,区域发展不平衡,人地关系不够和谐,海洋权益面临严峻挑战。

23.【答案】为了我们的未来,要落实好可持续发展战略,“节约资源、保护环境,人人有责”,让我们行动起来,为保护我们共有的家园做出应有的贡献。

【解析】上述材料要求我们每一个人深思:日本是一个发达国家,但日本的节约意识很强;而我们中国人的节约意识相比而言,却差得多;由此给我们的启示是:为了我们的未来,要落实好可持续发展战略,“节约资源、保护环境,人人有责”,让我们行动起来,为保护我们共有的家园做出应有的贡献。

24.【答案】(1)平时可以减少塑料袋的使用量;

(2)重复使用水资源(一水多用:洗米水可以浇花);

(3)抵制使用一次性筷子;

(4)废弃电池、废弃塑料、玻璃瓶可回收利用

【解析】环境和资源是人类在地球上生存的保障,而我们赖以生存的地球,正在受到人类生产、生活等所带来的严重破坏,保护资源和环境已成为一个世界性的问题,并日益被人们所关注,所以保护环境人人有责,应从身边的小事做起。

25.【答案】

【解析】地球上的自然资源是有限的,人类在地球上的生存空间同样是有限的。世界人口增长过快,人口数量急剧增加,给资源和环境造成了空前的压力,但农业生产十分落后,人们生活贫困,粮食短缺,为了供养越来越多的人口,人们大规模地砍伐森林、开垦草原和过度放牧,在许多地方导致了水土流失和土地荒漠化,引发了各种自然灾害,从而使人类的生存环境面临严重威胁。