第13课《植树的牧羊人》教案

图片预览

文档简介

《植树的牧羊人》教学设计

一

教学目标

知识与能力目标

1

理解并积累本课“干涸”、‘坍塌’、“不毛之地”、“溜达”等词语。

2

了解本文写作顺序和行文线索,理清作者思路,明确牧羊人的故事内容。

3

了解环境描写对塑造人物形象和表达文章主题的作用。

过程与方法目标

1

通过默读课文,圈点勾画重点词语和句子。

2

采用小组讨论,合作探究的方法学习,体会牧羊人的精神闪光点。

情感态度价值观目标

1

体会作者对牧羊人认真做事,持之以恒和造福他人优秀品质的高度赞美。

2

学习牧羊人认真坚持的做事态度和造福他人的精神境界,不断提升自身素质。

二

教学重难点

1

抓住重点语句理清文章思路,体会作者对人物的细致描写以及景物的不同变化。

2

学习牧羊人的优秀品质,品味作者蕴藏于字里行间的对牧羊人的赞美之情。

三

课时安排

2课时

四

教学过程

第一课时

一

激趣导入

创设情境,导入新课

多媒体视频放感动中国十大人物之一的杨善洲的先进事迹。

文字导入,杨善洲从事革命工作近40年,曾担任保山地委领导。两袖清风,清廉履职,忘我工作,一心为民。1988年退休后,他主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,一干就是22个春秋,带领大家植树造林5.6万亩,林场林木覆盖率达97%以上。

2010年5月5日,杨善洲同志把保山市委、市政府为他颁发的20万元特别贡献奖中的10万元捐赠给保山第一中学,另外10万元捐赠给大亮山林场。他去世前,还将价值3亿元的林场无偿上缴给国家。

一个人能给历史、给民族、给子孙留下些什么?杨善洲留下的是一片绿荫和一种精神。今天让我们走进让-乔诺的《植树的牧羊人》,去领略一种精神。

二

检查预习

1

分享作者资料。

请几名学生分享自己搜集的作者资料,教师补充小结。

让·乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区,法国著名作家和电影编剧。在第一次世界大战时曾当过兵,经历惨烈战争后成为坚定的和平主义者。他的作品获奖很多,部分作品被搬上荧屏,他是法国二十世纪最著名的作家之一。

2

按要求填空。

xun(

)衣草

tan(

)塌

废xu(

)

浇guan(

)

干涸(

)

缝隙(

)

酬劳(

)

溜达(

)

3

根据意思写词语。

建筑物或堆积物倒下来。

(

)

干枯、没有水。

(

)

不长庄稼的地方。

(

)

不声不响、很少说话。比喻人性格内向。

(

)

三

初读课文,整体感知。

1

学生自由读课文,请用一句话概括课文内容。

指名学生发表意见,同学可以评价并补充意见。

2

课文是按什么顺序写的,请找出标志性词语。

学生快速浏览课文,在文中找出表示时间的词语。

3

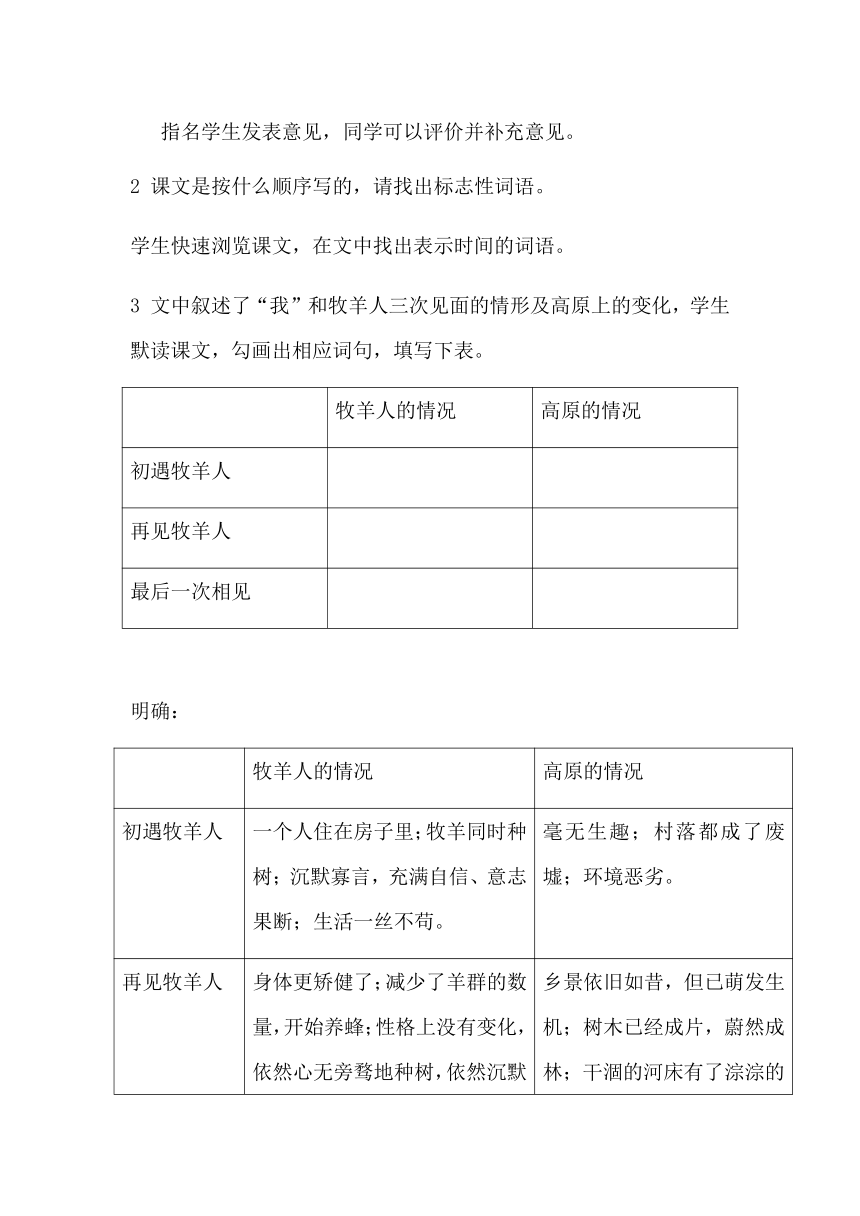

文中叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形及高原上的变化,学生默读课文,勾画出相应词句,填写下表。

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

明确:

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

一个人住在房子里;牧羊同时种树;沉默寡言,充满自信、意志果断;生活一丝不苟。

毫无生趣;村落都成了废墟;环境恶劣。

再见牧羊人

身体更矫健了;减少了羊群的数量,开始养蜂;性格上没有变化,依然心无旁骛地种树,依然沉默不语。

乡景依旧如昔,但已萌发生机;树木已经成片,蔚然成林;干涸的河床有了淙淙的流水;各种草木开始复现。

最后一次相见

八十七岁;住在自己凭一己之力建成的乡间。

景象完全改观了,甚至连空气也不一样了;整个乡间散发出健康与富裕的光芒;人们搬了回来,处处呈现着幸福与安适的景貌。

4

同桌讨论:本文的结构有什么特点?

小结:本文按照时间顺序来写,以荒原变绿洲为线索,条理清晰。运用第一人称,既增加了故事的真实性,又能通过“我”的视角表达对牧羊人平凡而伟大的举动高度赞美。

四

布置作业。

熟读课文,思考课后习题。

第二课时

一

精读课文,深入理解。

1、

文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”学生默读课文,在文中找出与之照应的语句。

学生找出“1913年”、“1910年”、“1920年”、“1945年”,说明植树时间之长,这种35年坚持也是作者被深深打动的原因。

2、默读课文,用波浪线画出课文中描写牧羊人的语句,以“他是一个________的人”的形式说说你对牧羊人的认识。注意结合课文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)。

例:

?他是一个不爱说话的人。第四段,“这个男人不太爱说话,独自生活的人往往这样。”

?他是一个自信、平和的人。第四段,“不过,他显得自信、平和。”

?他是一个有毅力的人。第五段,“他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在这个样的。”这句话中,通过“结实”、“一点一点”可以看出他做事很有毅力。

?

他是一个在生活中一丝不苟的人。第五段,“房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,······几乎看不出来。”

?他是一个安静、忠厚、不张扬的人。课文第六段,“他的那条大狗也橡主人一样,安静、忠厚、不张扬。”

?他是一个做事极其认真仔细的人。从第七段,他挑选橡子可以看出来。

?他是一丝不苟种树的人。从第十段,“他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。”通过这句话中的“轻轻”和“仔细”可以看出他种树的时候特别小心,生怕自己的动作鲁莽了种子不能发芽。

?他是一个慷慨无私,做事不图回报的人。从第十段,“我问他,这块地是你的吗?他摇摇头说······他只是一心一意地把一百颗橡子都种了下去。”

?他是一个有毅力的人。从课文第十一段,“三年来,他一直这样,一个人种着树。他已经种下了十万颗橡子。”

?他是一个心无旁骛、一心一意种树的人。课文第14段,“战争并没有扰乱他的生活。他一直在种树。”

?他是一个沉默寡言的人。从课文第十五段,“他还是那么沉默寡言。我们就这样静静地,在他种的树林里,转悠了一整天。”

?他是一个有毅力的人,他是一个无私的人。从课文最后一段作者的评价可以看出来。

?他是一个有毅力的人。还可以从他植树的时间看出来,根据课文内容,他从1910年开始植树,作者最后一次见他是1945年,一共植树35年,从这里可出他是一个很有毅力的人。

?他是一个充满自信、意志果断的人。从课文第11段,他从山下的农场中独自一人搬到这荒凉冷僻的高原来种树。

?他是一个平和、乐观、心态积极的人。从课文第十一段,他原来“有自己的农场。可是,他先是失去了独子,接着,妻子也去世了。他选择一个人生活······他决定,既然没有重要的事情做,就动手种树吧。”

小结:通过这个环节,我们知道了概括人物形象,可以找文中直接描写人物的语言、动作、神态的语句,也可以通过作者的细节描写去分析人物形象。其实,概括人物形象,还可以通过作者对这个人物的评价。本文的开头和结尾就是作者对牧羊人的直接的评价,运用了议论和抒情的表达方式,而且形成了前后呼应。请同学们看大屏幕,齐读一下这两段。

第一段:想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私、不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

最后一段:每当想到这位老人,他靠一个人的体力与毅力,把这片荒漠变成了绿洲,我就觉得,人的力量是多么伟大啊!可是,想到要做成这样一件事,需要怎样的毅力,怎样的无私,我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上帝才能做到的事。

3

文中的环境描写有什么作用?

(1)开头的环境描写为后面牧羊人植树做了铺垫,大片荒凉的原野、荒废的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地等都与后文的绿色富饶、美丽幸福的乐园形成鲜明的对比。从而突出了牧羊人坚持植树创造的奇迹。字里行间透射出对牧羊人坚持不懈,挑战困难的坚强毅力的赞美之情。

(2)一切都变了,连空气也不一样了。以前那种猛烈二干燥的风,变成了飘着想去的微风;高处传来流水般的声音,那是风穿过树林的响声。这段环境描写生动的写出了环境的变化,洋溢着荒原变绿洲的欣喜之情。

二

主题探究。

结合课文内容,学生小组合作,思考解决问题:本文表达了怎样的主题?

讨论明确:本文通过牧羊人坚持植树的故事,告诉我们人只要心存美好的愿望,并且坚持不懈的努力去做,就一定能改变恶劣的生存环境,得到大自然的深情回报!

三

拓展延伸。

1

学习了本课,你想到了自己生活中的那些人?

2

本课的学习,对你有那些启发?

四

布置作业。

1将课后积累拓展写在积累本上。

2

完成本课相关练习。

一

教学目标

知识与能力目标

1

理解并积累本课“干涸”、‘坍塌’、“不毛之地”、“溜达”等词语。

2

了解本文写作顺序和行文线索,理清作者思路,明确牧羊人的故事内容。

3

了解环境描写对塑造人物形象和表达文章主题的作用。

过程与方法目标

1

通过默读课文,圈点勾画重点词语和句子。

2

采用小组讨论,合作探究的方法学习,体会牧羊人的精神闪光点。

情感态度价值观目标

1

体会作者对牧羊人认真做事,持之以恒和造福他人优秀品质的高度赞美。

2

学习牧羊人认真坚持的做事态度和造福他人的精神境界,不断提升自身素质。

二

教学重难点

1

抓住重点语句理清文章思路,体会作者对人物的细致描写以及景物的不同变化。

2

学习牧羊人的优秀品质,品味作者蕴藏于字里行间的对牧羊人的赞美之情。

三

课时安排

2课时

四

教学过程

第一课时

一

激趣导入

创设情境,导入新课

多媒体视频放感动中国十大人物之一的杨善洲的先进事迹。

文字导入,杨善洲从事革命工作近40年,曾担任保山地委领导。两袖清风,清廉履职,忘我工作,一心为民。1988年退休后,他主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,一干就是22个春秋,带领大家植树造林5.6万亩,林场林木覆盖率达97%以上。

2010年5月5日,杨善洲同志把保山市委、市政府为他颁发的20万元特别贡献奖中的10万元捐赠给保山第一中学,另外10万元捐赠给大亮山林场。他去世前,还将价值3亿元的林场无偿上缴给国家。

一个人能给历史、给民族、给子孙留下些什么?杨善洲留下的是一片绿荫和一种精神。今天让我们走进让-乔诺的《植树的牧羊人》,去领略一种精神。

二

检查预习

1

分享作者资料。

请几名学生分享自己搜集的作者资料,教师补充小结。

让·乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区,法国著名作家和电影编剧。在第一次世界大战时曾当过兵,经历惨烈战争后成为坚定的和平主义者。他的作品获奖很多,部分作品被搬上荧屏,他是法国二十世纪最著名的作家之一。

2

按要求填空。

xun(

)衣草

tan(

)塌

废xu(

)

浇guan(

)

干涸(

)

缝隙(

)

酬劳(

)

溜达(

)

3

根据意思写词语。

建筑物或堆积物倒下来。

(

)

干枯、没有水。

(

)

不长庄稼的地方。

(

)

不声不响、很少说话。比喻人性格内向。

(

)

三

初读课文,整体感知。

1

学生自由读课文,请用一句话概括课文内容。

指名学生发表意见,同学可以评价并补充意见。

2

课文是按什么顺序写的,请找出标志性词语。

学生快速浏览课文,在文中找出表示时间的词语。

3

文中叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形及高原上的变化,学生默读课文,勾画出相应词句,填写下表。

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

明确:

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

一个人住在房子里;牧羊同时种树;沉默寡言,充满自信、意志果断;生活一丝不苟。

毫无生趣;村落都成了废墟;环境恶劣。

再见牧羊人

身体更矫健了;减少了羊群的数量,开始养蜂;性格上没有变化,依然心无旁骛地种树,依然沉默不语。

乡景依旧如昔,但已萌发生机;树木已经成片,蔚然成林;干涸的河床有了淙淙的流水;各种草木开始复现。

最后一次相见

八十七岁;住在自己凭一己之力建成的乡间。

景象完全改观了,甚至连空气也不一样了;整个乡间散发出健康与富裕的光芒;人们搬了回来,处处呈现着幸福与安适的景貌。

4

同桌讨论:本文的结构有什么特点?

小结:本文按照时间顺序来写,以荒原变绿洲为线索,条理清晰。运用第一人称,既增加了故事的真实性,又能通过“我”的视角表达对牧羊人平凡而伟大的举动高度赞美。

四

布置作业。

熟读课文,思考课后习题。

第二课时

一

精读课文,深入理解。

1、

文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”学生默读课文,在文中找出与之照应的语句。

学生找出“1913年”、“1910年”、“1920年”、“1945年”,说明植树时间之长,这种35年坚持也是作者被深深打动的原因。

2、默读课文,用波浪线画出课文中描写牧羊人的语句,以“他是一个________的人”的形式说说你对牧羊人的认识。注意结合课文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)。

例:

?他是一个不爱说话的人。第四段,“这个男人不太爱说话,独自生活的人往往这样。”

?他是一个自信、平和的人。第四段,“不过,他显得自信、平和。”

?他是一个有毅力的人。第五段,“他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在这个样的。”这句话中,通过“结实”、“一点一点”可以看出他做事很有毅力。

?

他是一个在生活中一丝不苟的人。第五段,“房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,······几乎看不出来。”

?他是一个安静、忠厚、不张扬的人。课文第六段,“他的那条大狗也橡主人一样,安静、忠厚、不张扬。”

?他是一个做事极其认真仔细的人。从第七段,他挑选橡子可以看出来。

?他是一丝不苟种树的人。从第十段,“他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。”通过这句话中的“轻轻”和“仔细”可以看出他种树的时候特别小心,生怕自己的动作鲁莽了种子不能发芽。

?他是一个慷慨无私,做事不图回报的人。从第十段,“我问他,这块地是你的吗?他摇摇头说······他只是一心一意地把一百颗橡子都种了下去。”

?他是一个有毅力的人。从课文第十一段,“三年来,他一直这样,一个人种着树。他已经种下了十万颗橡子。”

?他是一个心无旁骛、一心一意种树的人。课文第14段,“战争并没有扰乱他的生活。他一直在种树。”

?他是一个沉默寡言的人。从课文第十五段,“他还是那么沉默寡言。我们就这样静静地,在他种的树林里,转悠了一整天。”

?他是一个有毅力的人,他是一个无私的人。从课文最后一段作者的评价可以看出来。

?他是一个有毅力的人。还可以从他植树的时间看出来,根据课文内容,他从1910年开始植树,作者最后一次见他是1945年,一共植树35年,从这里可出他是一个很有毅力的人。

?他是一个充满自信、意志果断的人。从课文第11段,他从山下的农场中独自一人搬到这荒凉冷僻的高原来种树。

?他是一个平和、乐观、心态积极的人。从课文第十一段,他原来“有自己的农场。可是,他先是失去了独子,接着,妻子也去世了。他选择一个人生活······他决定,既然没有重要的事情做,就动手种树吧。”

小结:通过这个环节,我们知道了概括人物形象,可以找文中直接描写人物的语言、动作、神态的语句,也可以通过作者的细节描写去分析人物形象。其实,概括人物形象,还可以通过作者对这个人物的评价。本文的开头和结尾就是作者对牧羊人的直接的评价,运用了议论和抒情的表达方式,而且形成了前后呼应。请同学们看大屏幕,齐读一下这两段。

第一段:想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私、不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

最后一段:每当想到这位老人,他靠一个人的体力与毅力,把这片荒漠变成了绿洲,我就觉得,人的力量是多么伟大啊!可是,想到要做成这样一件事,需要怎样的毅力,怎样的无私,我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上帝才能做到的事。

3

文中的环境描写有什么作用?

(1)开头的环境描写为后面牧羊人植树做了铺垫,大片荒凉的原野、荒废的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地等都与后文的绿色富饶、美丽幸福的乐园形成鲜明的对比。从而突出了牧羊人坚持植树创造的奇迹。字里行间透射出对牧羊人坚持不懈,挑战困难的坚强毅力的赞美之情。

(2)一切都变了,连空气也不一样了。以前那种猛烈二干燥的风,变成了飘着想去的微风;高处传来流水般的声音,那是风穿过树林的响声。这段环境描写生动的写出了环境的变化,洋溢着荒原变绿洲的欣喜之情。

二

主题探究。

结合课文内容,学生小组合作,思考解决问题:本文表达了怎样的主题?

讨论明确:本文通过牧羊人坚持植树的故事,告诉我们人只要心存美好的愿望,并且坚持不懈的努力去做,就一定能改变恶劣的生存环境,得到大自然的深情回报!

三

拓展延伸。

1

学习了本课,你想到了自己生活中的那些人?

2

本课的学习,对你有那些启发?

四

布置作业。

1将课后积累拓展写在积累本上。

2

完成本课相关练习。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首