第18课《蒙娜丽莎微笑揭秘》课件(鄂教版七上)

文档属性

| 名称 | 第18课《蒙娜丽莎微笑揭秘》课件(鄂教版七上) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 470.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湖北版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

蒙娜丽莎微笑揭密

沈致远

微笑的秘密

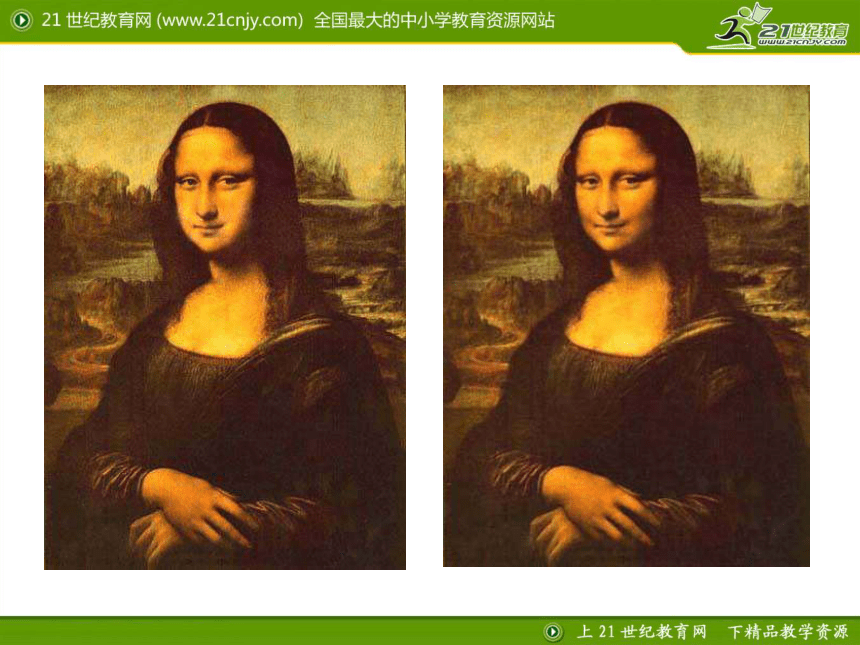

1、当你注视她的面容时,先是看到微笑,继而似乎隐去,然后微笑重新出现,过一会再次神秘地隐去……

2、蒙娜丽莎含蓄的笑容,给人以丰富的联想。

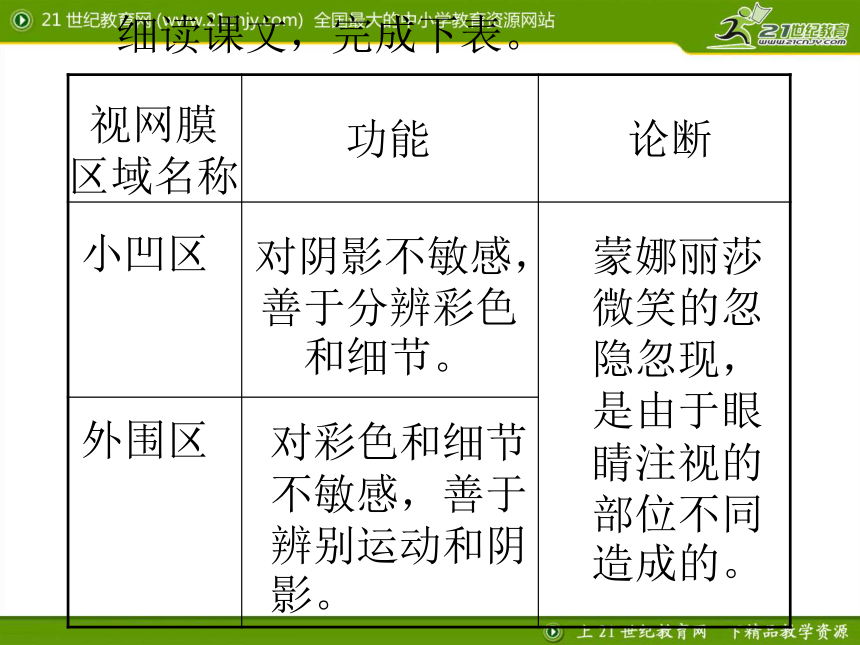

细读课文,完成下表。

视网膜

区域名称

小凹区

外围区

功能

对阴影不敏感,善于分辨彩色和细节。

对彩色和细节不敏感,善于辨别运动和阴影。

论断

蒙娜丽莎微笑的忽隐忽现,是由于眼睛注视的部位不同造成的。

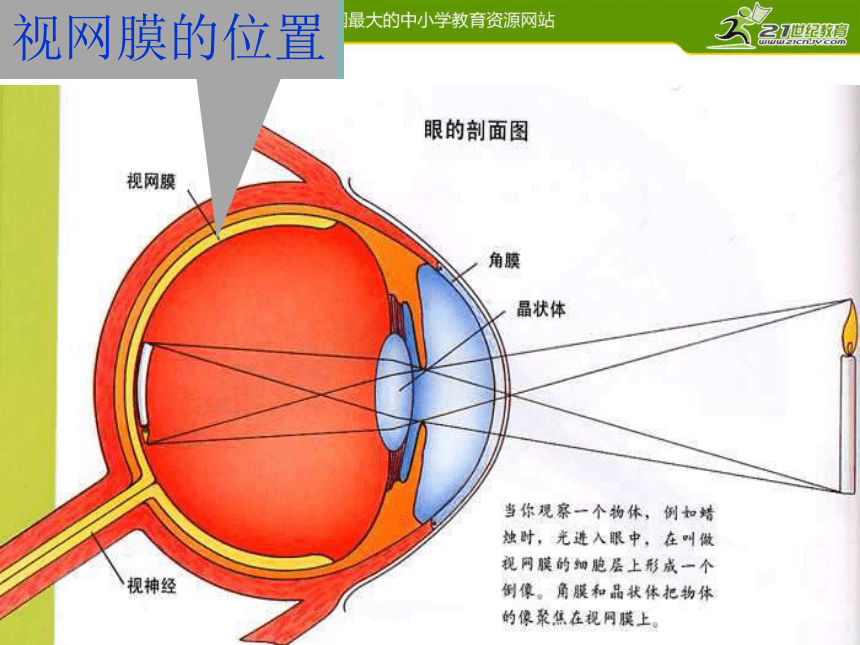

视网膜的位置

视网膜的位置

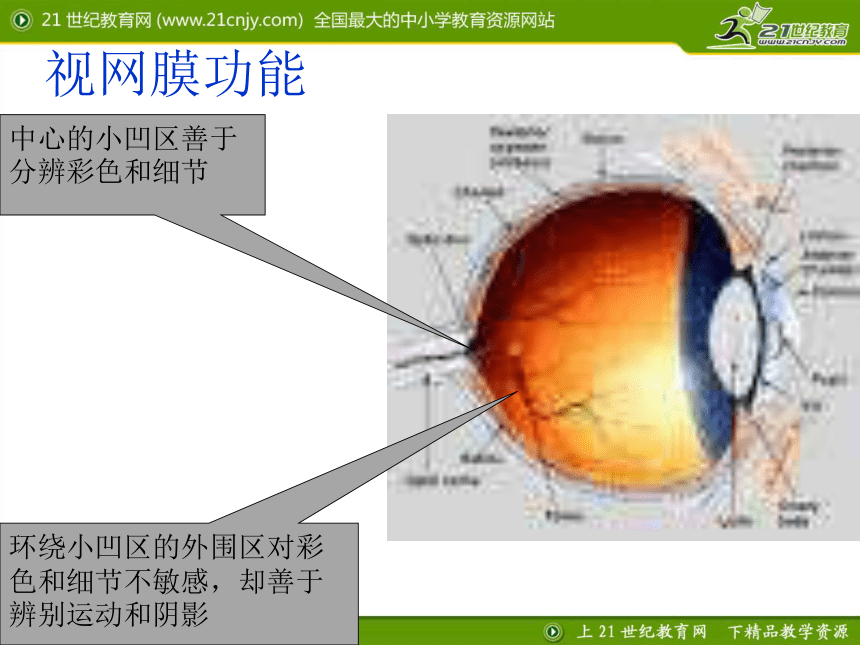

视网膜功能

中心的小凹区善于分辨彩色和细节

环绕小凹区的外围区对彩色和细节不敏感,却善于辨别运动和阴影

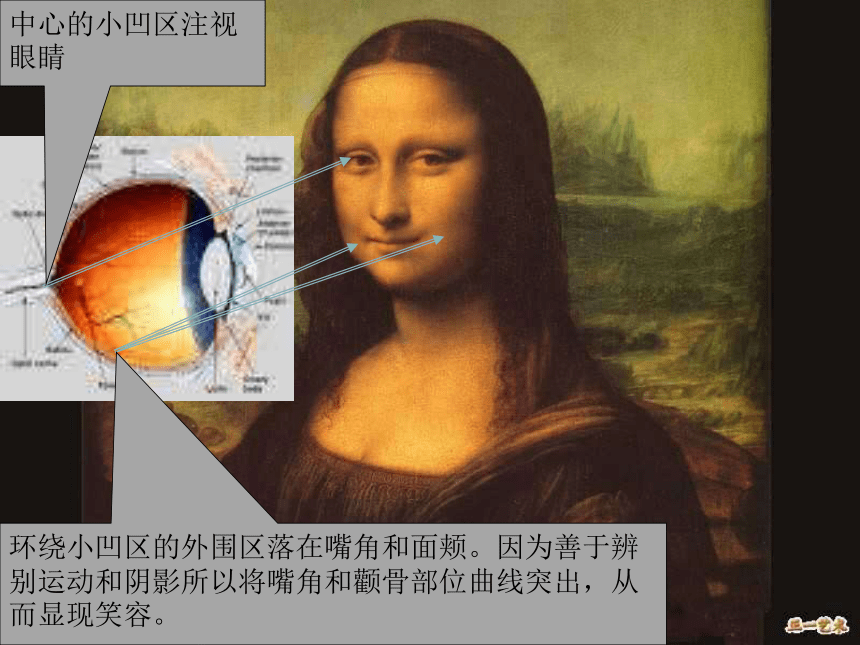

中心的小凹区注视眼睛

环绕小凹区的外围区落在嘴角和面颊。因为善于辨别运动和阴影所以将嘴角和颧骨部位曲线突出,从而显现笑容。

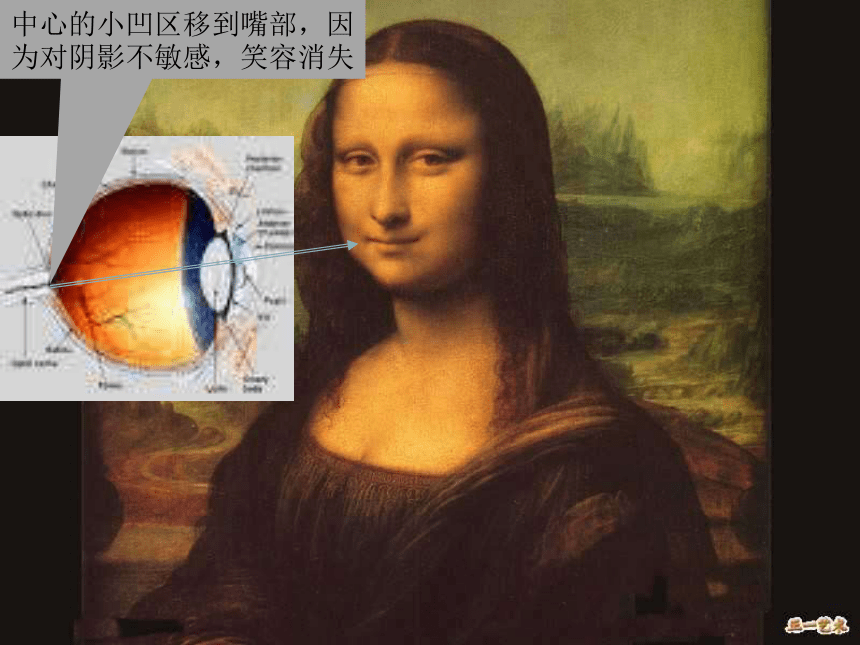

中心的小凹区移到嘴部,因为对阴影不敏感,笑容消失

课文第六段第一句中的“此”指的是

最后一句中的“焚琴煮鹤”是指拿琴当柴烧,把鹤煮了吃。在文中比喻

蒙娜丽莎微笑之迷终于解开了

糟踏艺术,做煞风景的事。

孰是孰非?

跌足长叹:焚琴煮鹤,莫此为甚!

拊掌赞之:后生可畏,深得吾心!

研究步骤、方法

产生兴趣→开始研究→_____→_____ →得出结论

从玛格丽特揭秘过程中可以看出,要探究一个事物,需要具备一定的素质。请写出其中三点。

⑴

⑵

⑶

对事物的兴趣和好奇心

丰厚的知识储备

锲而不舍的精神

另:勇于实践的精神、严谨的科学态度。

傅雷对“微笑”的解释

“瑶公特”的微笑完全含蓄在口缝之间,口唇抿着的皱痕一直波及面颊。脸上的高凸与低陷几乎全以表示微笑的皱痕为中心。下眼皮差不多是直线的,因此眼睛觉得扁长了些,这眼睛的倾向自然也和口唇一样,是微笑的标识。 如果我们再回头研究他的口及下巴,更可发见蒙娜·丽莎的微笑还延长并牵动脸庞的下部。鹅蛋形的轮廓,因了口唇的微动,在下巴部分稍稍变成不规则的线条。脸部轮廓之稍有棱角者以。 在这些研究上,可见作者在肖像的颜面上用的是十分轻灵的技巧,各部特征,表现极微晦;好似蒙娜·丽莎的皮肤只是受了轻幽的微风吹拂,所以只是露着极细致的感觉。

《维纳斯断臂之谜》

课外探究:

《胜利女神》简介

《萨莫色雷斯的胜利女神》,大理石雕像, 高328厘米,约创作于公元前200年,现收藏于法国巴黎卢浮宫。

虽然女神的头和手臂都已丢失,但仍被认为是古希腊雕塑家们高度艺术水平的杰作,不论从哪个角度,观赏者都能看到和感受到胜利女神展翅欲飞的雄姿。她上身略向前倾,那健壮丰腴、姿态优美的身躯,高高飞扬的雄健而硕大的羽翼,都充分体现出了胜利者的雄姿和欢乎凯旋的激情。海风似乎正从她的正面吹过来,薄薄的衣衫隐隐显露出女神那丰满而富有弹性的身躯,衣裙的质感和衣褶纹路的雕刻令人叹为观止。作品的构图也十分成功,向后飘扬的衣角和展开的双翅构成了极其流畅的线条,腿和双翼的波浪线则构成一个钝角三角形,加强了前进的态势。

维纳斯是罗马神话中的爱和美的女神。

希腊神话中称她为阿佛洛狄忒。她生于海中,掌管人类爱情、婚姻、生育以至一切动植物的生长繁殖。

我们今天看到的维纳斯大理石雕像,原高204厘米,相传是古希腊艺人亚历山德罗斯在公元前100年前雕刻的。 1820年发现于希腊的米洛斯岛。她半身裸露,面容秀美,身材匀称,双臂残缺,但仍展示出女性特有的曲线美。显得端庄而妩媚。

维纳斯之美

1、头与躯体的比例

2、上半身与下半身的比例

3、上下半身线条之比

4、 “S”型的造型

……

形体之美

断臂之美

一位艺术家说过:“一个人的一生,假如从来没有感受过维纳斯这座雕像的温暖,没有为她的美丽所倾倒过的话,那么,这个人就不值得生活在世上。”

维纳斯的身材端庄秀丽,肌肤丰腴,美丽的椭圆型面庞,希腊式挺直的鼻梁,平坦的前额和丰满的下巴,平静的面容,流露出希腊雕塑艺术鼎盛时期沿袭下来的理想化传统。

她那微微扭转的姿势,使半裸的身体构成了一个十分和谐而优美的螺旋型上升体态,富有音乐的韵律感,充满了巨大的魅力。作品中女神的腿被富有表现力的衣褶所覆盖,仅露出脚趾,显得厚重稳定,更衬托出了上身的秀美。

她的表情和身姿是那样的庄严崇高而端庄,象一座纪念碑;她又是那样优美,流露出最抒情女性的柔美和妩媚。人们似乎可以感到,女神的心情非常平静,没有半点的娇艳和羞怯,只有纯洁与典雅。

她的嘴角上略带笑容,却含而不露,给人以矜持而富有智慧的感觉。

尤其令人惊奇的是她的双臂,虽然已经残断,但那雕刻得栩栩如生的身躯,仍然给人以浑然完完美之感。

也正是这绝妙的断臂,几百年来,一直诱发着不同时空的人们的无穷联想,使得这一原本冰冷的石块永久地 “浓浓散发着一种难以描绘的神秘气氛”、“包孕着不尽梦幻。”

1、维纳斯左手拿金苹果,手臂搭在也正是这绝妙的断臂,几百年来,一直诱发着不同时空的人们的无穷联想,使得这一原本冰冷的石块永久地 “浓浓散发着一种难以描绘的神秘气氛”、“包孕着不尽梦幻。”木台上,右手紧贴腰布。

2、维纳斯双手拿着胜利的花环。

3、维纳斯右手捧一只鸽子站在大力士海格立斯旁边,左手拿苹果作喂鸽之状。

关于手臂的五种代表设想

4、维纳斯正要下到水里,右手抓着正在下滑的腰布,左手抚着发束,害羞地准备沐浴。

5、她在她的情人、战神马尔斯身旁,右手握着他的右腕,左手轻轻搭在他的左肩上,享受着征服者幸福的一刻。

1、“我欣赏着米洛斯的维纳斯,一个奇怪的念头忽地攫住了我的心--她为了如此秀丽迷人,必须失去双臂”。

乍一看,我们会以为作者未免有点残忍了。而这一点正是作者与众不同之处。当然不是“残忍”。--因为,这样一“失去”,便产生了被人们所称颂的“美术作品的命运”,以及“出神入化”的“某些东西”。

“一个优秀的美术作品的真正价值不在于它给人们展示了什么,而在于它给了人们以怎样的启发。”任何一个优秀的艺术作品,都是典型的“这一个”,它具有普遍的代表意义,具有强烈的艺术感染力。它总是能使人由此及彼地产生更为丰富的联想和想象,从而在更为广阔的思维空间进行该艺术形象的再加工,再创造。这一点,我们可以从开始关于维纳斯手臂的各种造型的设想中想知。正是这副断臂,调起了千百万观众的思维主动性,在观众的心中,便诞生出了千百万的维纳斯。--这就是“美术作品的命运”。

而这些由千百万观众在审美过程中产生的诸种对原作品形象的再创造,就是作者文中所说的“某些东西”。这些“东西”是在人们在欣赏的过程中受作品艺术的强烈感染油然而生出的。因而,作者说,它“出神入化地烘托着作品”。

然而,观众在观看出土后断臂的维纳斯时而产生出的这些联想,却是原作者在塑造这尊肢体完好的维纳斯雕像的时候所始料不及的,或者说是他根本没有考虑到的。故而,作者说,这是“同创作者毫无关系的”。

在谈到这个问题时,作者用了一个非常考究而巧妙的词“遗忘”。

“维纳斯就把她那两条玉臂巧妙地遗忘在故乡希腊的大海或是陆地某个角落里。说得更为正确些,她是为了自己的丽姿,无意识地隐藏了那两条玉臂”。

前面“巧妙”一词,作者善意地揣测仿佛维纳斯为了自己的丽姿故意为之。而后的“无意识”则才是道出了一个不朽而旷世的艺术品天作之美。

“我既感到这是一次从特殊转向普遍的毫不矫揉造作的飞跃,也认为这是一次借舍弃部分来获取完整的偶然追求”。

“特殊”指的是维纳斯原本只不过是件个别的艺术品。只是由一个希腊的工匠雕塑而成的那一尊作品。而一旦她断臂之后,从而获得了作为一件“真正艺术品的命运”,她震撼了全世界的人们,从而“漂向了更远的国度,超越了更久的时代”。成了遍及世界的“普遍”。

一个评论家曾化用恩格斯的话说“一千个观众的心中就会有一千双完美的玉臂”。

维纳斯虽然丢失了一双玉臂,但她却由些获得了更为丰富多彩的玉臂,她“巧妙”地舍弃了部分,却由此获取了更美妙的完美。而一旦有好事者将这双令人浮想联翩的双臂复原,维纳斯将永远失去了这种完美。故而作者说,那是令人“必将暗自畏惧”的事情。

当初,在米洛斯岛一起出土的有两尊维纳斯雕像,另一尊见左图,是完好无损的维纳斯站姿,然而,较之断臂的维纳斯来说,却很少有人问津,从这上点也可见一斑。

可见,一个好的艺术作品是应该给观众留下充分的想象空间,难怪作者要“怀着一腔怒火,否定掉那个真正的原形。”

这种借舍弃部分换取完整,以无胜有,以少胜多,虚实相生的例子,不光在艺术作品中,在音乐和文学作品中也常有见,尤其是一些经典之作,更能给读者或观众、听众以广阔的想象空间,从而更好地去感受作品的美,以更加丰富的再创造去充实作品的弦外之音,画外之意。

《琵琶行》(白居易)

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,

大弦小弦错杂弹,大珠小珠落玉盘。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

《丑奴儿》(辛弃疾)

少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

所有这些都很好地说明了一个好的艺术作品的灵魂之所在。这种包孕着不尽梦幻的“无”,远远胜过那僵死的“有”。

既然如此,那么是不是只要是残缺就都是美的,维纳斯随便缺少哪个部分都可以呢?

当然不行。作者认为可以缺的“只能是胳膊,说得更确切些,是手”。手是人们接触世界,参与社会的媒介,世界是复杂多样的,手因而也是复杂多样的。它所代表的形象自然也是多种多样的,这就给人们对维纳斯从事的各种活动及相应的手的姿态也就有的各种各样的联想和想象,这从另一面来看,正是与丰富维纳斯形象本身是相吻合的。

所以,作者在文章的结尾时说:“维纳斯正是丢失了她的双臂,才奏响了追求可能存在的无数双手的梦幻曲。”

由此可见,艺术创作要留出一定的“空间”给欣赏者,让他们在欣赏的过程中通过自己的想象,按照自己的审美观点去完善它,充实它,使它成为符合审美者自己意愿的作品。

从一定意义上说,正是艺术品的缺失使艺术品本身的艺术效果更加完整(完美)。

——这就是“缺失”与“完美”的关系,它反映了艺术创作和艺术欣赏的一个较为普遍的规律。

蒙娜丽莎微笑揭密

沈致远

微笑的秘密

1、当你注视她的面容时,先是看到微笑,继而似乎隐去,然后微笑重新出现,过一会再次神秘地隐去……

2、蒙娜丽莎含蓄的笑容,给人以丰富的联想。

细读课文,完成下表。

视网膜

区域名称

小凹区

外围区

功能

对阴影不敏感,善于分辨彩色和细节。

对彩色和细节不敏感,善于辨别运动和阴影。

论断

蒙娜丽莎微笑的忽隐忽现,是由于眼睛注视的部位不同造成的。

视网膜的位置

视网膜的位置

视网膜功能

中心的小凹区善于分辨彩色和细节

环绕小凹区的外围区对彩色和细节不敏感,却善于辨别运动和阴影

中心的小凹区注视眼睛

环绕小凹区的外围区落在嘴角和面颊。因为善于辨别运动和阴影所以将嘴角和颧骨部位曲线突出,从而显现笑容。

中心的小凹区移到嘴部,因为对阴影不敏感,笑容消失

课文第六段第一句中的“此”指的是

最后一句中的“焚琴煮鹤”是指拿琴当柴烧,把鹤煮了吃。在文中比喻

蒙娜丽莎微笑之迷终于解开了

糟踏艺术,做煞风景的事。

孰是孰非?

跌足长叹:焚琴煮鹤,莫此为甚!

拊掌赞之:后生可畏,深得吾心!

研究步骤、方法

产生兴趣→开始研究→_____→_____ →得出结论

从玛格丽特揭秘过程中可以看出,要探究一个事物,需要具备一定的素质。请写出其中三点。

⑴

⑵

⑶

对事物的兴趣和好奇心

丰厚的知识储备

锲而不舍的精神

另:勇于实践的精神、严谨的科学态度。

傅雷对“微笑”的解释

“瑶公特”的微笑完全含蓄在口缝之间,口唇抿着的皱痕一直波及面颊。脸上的高凸与低陷几乎全以表示微笑的皱痕为中心。下眼皮差不多是直线的,因此眼睛觉得扁长了些,这眼睛的倾向自然也和口唇一样,是微笑的标识。 如果我们再回头研究他的口及下巴,更可发见蒙娜·丽莎的微笑还延长并牵动脸庞的下部。鹅蛋形的轮廓,因了口唇的微动,在下巴部分稍稍变成不规则的线条。脸部轮廓之稍有棱角者以。 在这些研究上,可见作者在肖像的颜面上用的是十分轻灵的技巧,各部特征,表现极微晦;好似蒙娜·丽莎的皮肤只是受了轻幽的微风吹拂,所以只是露着极细致的感觉。

《维纳斯断臂之谜》

课外探究:

《胜利女神》简介

《萨莫色雷斯的胜利女神》,大理石雕像, 高328厘米,约创作于公元前200年,现收藏于法国巴黎卢浮宫。

虽然女神的头和手臂都已丢失,但仍被认为是古希腊雕塑家们高度艺术水平的杰作,不论从哪个角度,观赏者都能看到和感受到胜利女神展翅欲飞的雄姿。她上身略向前倾,那健壮丰腴、姿态优美的身躯,高高飞扬的雄健而硕大的羽翼,都充分体现出了胜利者的雄姿和欢乎凯旋的激情。海风似乎正从她的正面吹过来,薄薄的衣衫隐隐显露出女神那丰满而富有弹性的身躯,衣裙的质感和衣褶纹路的雕刻令人叹为观止。作品的构图也十分成功,向后飘扬的衣角和展开的双翅构成了极其流畅的线条,腿和双翼的波浪线则构成一个钝角三角形,加强了前进的态势。

维纳斯是罗马神话中的爱和美的女神。

希腊神话中称她为阿佛洛狄忒。她生于海中,掌管人类爱情、婚姻、生育以至一切动植物的生长繁殖。

我们今天看到的维纳斯大理石雕像,原高204厘米,相传是古希腊艺人亚历山德罗斯在公元前100年前雕刻的。 1820年发现于希腊的米洛斯岛。她半身裸露,面容秀美,身材匀称,双臂残缺,但仍展示出女性特有的曲线美。显得端庄而妩媚。

维纳斯之美

1、头与躯体的比例

2、上半身与下半身的比例

3、上下半身线条之比

4、 “S”型的造型

……

形体之美

断臂之美

一位艺术家说过:“一个人的一生,假如从来没有感受过维纳斯这座雕像的温暖,没有为她的美丽所倾倒过的话,那么,这个人就不值得生活在世上。”

维纳斯的身材端庄秀丽,肌肤丰腴,美丽的椭圆型面庞,希腊式挺直的鼻梁,平坦的前额和丰满的下巴,平静的面容,流露出希腊雕塑艺术鼎盛时期沿袭下来的理想化传统。

她那微微扭转的姿势,使半裸的身体构成了一个十分和谐而优美的螺旋型上升体态,富有音乐的韵律感,充满了巨大的魅力。作品中女神的腿被富有表现力的衣褶所覆盖,仅露出脚趾,显得厚重稳定,更衬托出了上身的秀美。

她的表情和身姿是那样的庄严崇高而端庄,象一座纪念碑;她又是那样优美,流露出最抒情女性的柔美和妩媚。人们似乎可以感到,女神的心情非常平静,没有半点的娇艳和羞怯,只有纯洁与典雅。

她的嘴角上略带笑容,却含而不露,给人以矜持而富有智慧的感觉。

尤其令人惊奇的是她的双臂,虽然已经残断,但那雕刻得栩栩如生的身躯,仍然给人以浑然完完美之感。

也正是这绝妙的断臂,几百年来,一直诱发着不同时空的人们的无穷联想,使得这一原本冰冷的石块永久地 “浓浓散发着一种难以描绘的神秘气氛”、“包孕着不尽梦幻。”

1、维纳斯左手拿金苹果,手臂搭在也正是这绝妙的断臂,几百年来,一直诱发着不同时空的人们的无穷联想,使得这一原本冰冷的石块永久地 “浓浓散发着一种难以描绘的神秘气氛”、“包孕着不尽梦幻。”木台上,右手紧贴腰布。

2、维纳斯双手拿着胜利的花环。

3、维纳斯右手捧一只鸽子站在大力士海格立斯旁边,左手拿苹果作喂鸽之状。

关于手臂的五种代表设想

4、维纳斯正要下到水里,右手抓着正在下滑的腰布,左手抚着发束,害羞地准备沐浴。

5、她在她的情人、战神马尔斯身旁,右手握着他的右腕,左手轻轻搭在他的左肩上,享受着征服者幸福的一刻。

1、“我欣赏着米洛斯的维纳斯,一个奇怪的念头忽地攫住了我的心--她为了如此秀丽迷人,必须失去双臂”。

乍一看,我们会以为作者未免有点残忍了。而这一点正是作者与众不同之处。当然不是“残忍”。--因为,这样一“失去”,便产生了被人们所称颂的“美术作品的命运”,以及“出神入化”的“某些东西”。

“一个优秀的美术作品的真正价值不在于它给人们展示了什么,而在于它给了人们以怎样的启发。”任何一个优秀的艺术作品,都是典型的“这一个”,它具有普遍的代表意义,具有强烈的艺术感染力。它总是能使人由此及彼地产生更为丰富的联想和想象,从而在更为广阔的思维空间进行该艺术形象的再加工,再创造。这一点,我们可以从开始关于维纳斯手臂的各种造型的设想中想知。正是这副断臂,调起了千百万观众的思维主动性,在观众的心中,便诞生出了千百万的维纳斯。--这就是“美术作品的命运”。

而这些由千百万观众在审美过程中产生的诸种对原作品形象的再创造,就是作者文中所说的“某些东西”。这些“东西”是在人们在欣赏的过程中受作品艺术的强烈感染油然而生出的。因而,作者说,它“出神入化地烘托着作品”。

然而,观众在观看出土后断臂的维纳斯时而产生出的这些联想,却是原作者在塑造这尊肢体完好的维纳斯雕像的时候所始料不及的,或者说是他根本没有考虑到的。故而,作者说,这是“同创作者毫无关系的”。

在谈到这个问题时,作者用了一个非常考究而巧妙的词“遗忘”。

“维纳斯就把她那两条玉臂巧妙地遗忘在故乡希腊的大海或是陆地某个角落里。说得更为正确些,她是为了自己的丽姿,无意识地隐藏了那两条玉臂”。

前面“巧妙”一词,作者善意地揣测仿佛维纳斯为了自己的丽姿故意为之。而后的“无意识”则才是道出了一个不朽而旷世的艺术品天作之美。

“我既感到这是一次从特殊转向普遍的毫不矫揉造作的飞跃,也认为这是一次借舍弃部分来获取完整的偶然追求”。

“特殊”指的是维纳斯原本只不过是件个别的艺术品。只是由一个希腊的工匠雕塑而成的那一尊作品。而一旦她断臂之后,从而获得了作为一件“真正艺术品的命运”,她震撼了全世界的人们,从而“漂向了更远的国度,超越了更久的时代”。成了遍及世界的“普遍”。

一个评论家曾化用恩格斯的话说“一千个观众的心中就会有一千双完美的玉臂”。

维纳斯虽然丢失了一双玉臂,但她却由些获得了更为丰富多彩的玉臂,她“巧妙”地舍弃了部分,却由此获取了更美妙的完美。而一旦有好事者将这双令人浮想联翩的双臂复原,维纳斯将永远失去了这种完美。故而作者说,那是令人“必将暗自畏惧”的事情。

当初,在米洛斯岛一起出土的有两尊维纳斯雕像,另一尊见左图,是完好无损的维纳斯站姿,然而,较之断臂的维纳斯来说,却很少有人问津,从这上点也可见一斑。

可见,一个好的艺术作品是应该给观众留下充分的想象空间,难怪作者要“怀着一腔怒火,否定掉那个真正的原形。”

这种借舍弃部分换取完整,以无胜有,以少胜多,虚实相生的例子,不光在艺术作品中,在音乐和文学作品中也常有见,尤其是一些经典之作,更能给读者或观众、听众以广阔的想象空间,从而更好地去感受作品的美,以更加丰富的再创造去充实作品的弦外之音,画外之意。

《琵琶行》(白居易)

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,

大弦小弦错杂弹,大珠小珠落玉盘。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

《丑奴儿》(辛弃疾)

少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

所有这些都很好地说明了一个好的艺术作品的灵魂之所在。这种包孕着不尽梦幻的“无”,远远胜过那僵死的“有”。

既然如此,那么是不是只要是残缺就都是美的,维纳斯随便缺少哪个部分都可以呢?

当然不行。作者认为可以缺的“只能是胳膊,说得更确切些,是手”。手是人们接触世界,参与社会的媒介,世界是复杂多样的,手因而也是复杂多样的。它所代表的形象自然也是多种多样的,这就给人们对维纳斯从事的各种活动及相应的手的姿态也就有的各种各样的联想和想象,这从另一面来看,正是与丰富维纳斯形象本身是相吻合的。

所以,作者在文章的结尾时说:“维纳斯正是丢失了她的双臂,才奏响了追求可能存在的无数双手的梦幻曲。”

由此可见,艺术创作要留出一定的“空间”给欣赏者,让他们在欣赏的过程中通过自己的想象,按照自己的审美观点去完善它,充实它,使它成为符合审美者自己意愿的作品。

从一定意义上说,正是艺术品的缺失使艺术品本身的艺术效果更加完整(完美)。

——这就是“缺失”与“完美”的关系,它反映了艺术创作和艺术欣赏的一个较为普遍的规律。

同课章节目录

- 第一单元 成长的足迹

- 1 一起长大的玩具

- 2 捅马蜂窝

- 3 海鸥乔那坦

- 4 走一步,再走一步

- 诗词诵读

- 第二单元 情感的涟漪

- 5 风筝

- 6 诗两首

- 7 空山鸟语

- 8 羚羊木雕

- 诗歌诵读

- 第三单元 梦想

- 9 理想

- 10 我的梦开始的地方

- 11 体育颂

- 12 我的信念

- 诗歌诵读

- 第四单元 探秘与发现

- 13 牧鹅散记

- 14 唐宋诗中的物候

- 15 甘露的秘密

- 16 恐龙无处不在

- 诗词诵读

- 第五单元 星光下的少年

- 17 猎狐

- 诗词诵读

- 第六单元 睿智的声音

- 18 《论语》十二章

- 19 两小儿辩日

- 20 晏子使楚

- 21《世说新语》三则

- 22 蜀鄙二僧

- 23 卖炭翁

- 诗歌诵读

- 旧版资料

- 诗词诵读

- 4 只要翻过那座山

- 5 望天树

- 7 短文两篇

- 8 故乡的桂花雨

- 10 最后一片藤叶

- 12 袁隆平的“寻梦园”

- 13 航天女英雄——女教师克里斯塔·麦考利夫追记

- 15 万里长城

- 诗词诵读

- 16 你一定会听见的

- 18 蒙娜丽莎微笑揭秘

- 19 尼斯湖怪被抓住啦?

- 20 写在雪地上的书

- 23 短文两篇

- 诗词诵读