2021-2022学年统编版历史八年级上册第一、二单元达标测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版历史八年级上册第一、二单元达标测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-28 20:07:58 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一、第二单元达标检测卷

(时间:80分钟 满分:100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.

关于鸦片战争时期的清军军备情况,曾国藩曾说道:“兵伍之情状,各省不一。漳、泉悍卒,以千百械斗为常;黔蜀冗兵,以勾结盗贼为业;其他吸食鸦片,聚开赌场,各省皆然。”对此认识正确的是(

)

A.

中英两国的军事实力相差悬殊

B.

清朝的军队管理混乱,军纪荡然无存

C.

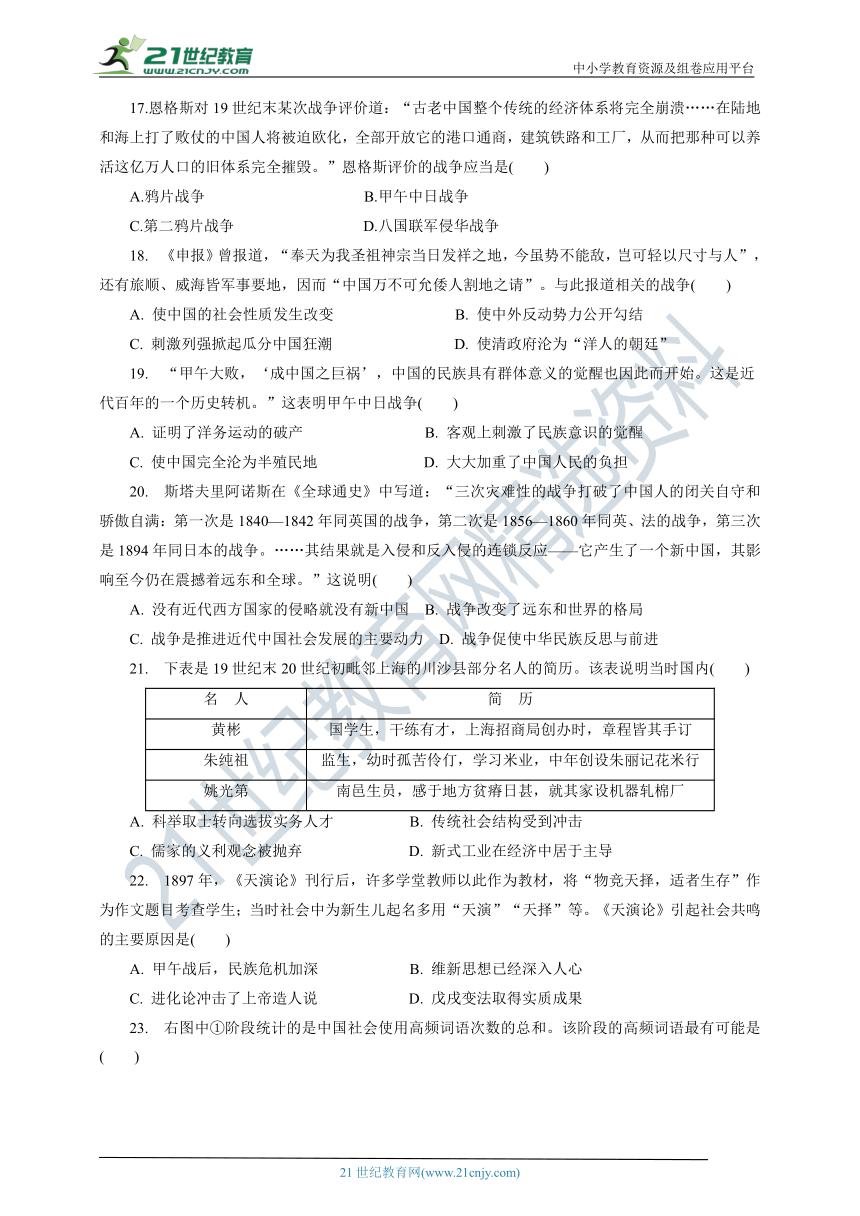

鸦片的盛行使中国军队战斗力低下 D.

解释了中国鸦片战争失败的必然性

2.

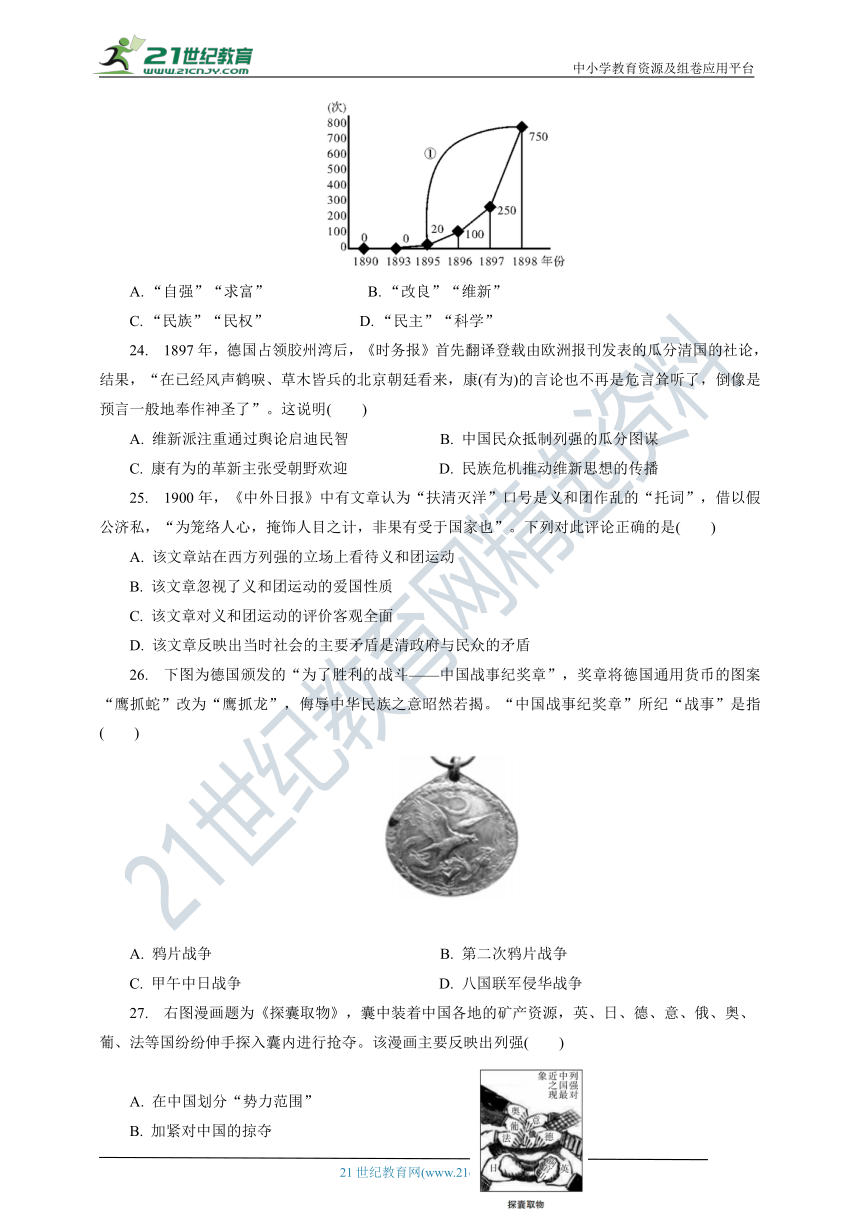

1830年,47名在华英商上书英国国会,历数在华遭受的禁止乘轿等诸多限制,控诉广东当局称其为“奸夷”。1834年,80余名英商致国王的请愿书建议发动战争解决对华关系问题。材料反映出(

)

A.

英商旨在维护大英帝国尊严

B.

“海禁”政策阻断了中英贸易

C.

英国寻求平等的对华关系

D.

侵华战争舆论氛围逐渐形成

3.

“战争的失败并没有在京城产生太大的震动。然而,远在千里之外的东南沿海,一种全新的政治、经济形态悄然出现:城市里充斥着舶来品,走私并没有因战争结束而减少,一种新的阶级胚胎也在逐渐产生,自然经济结构在东南沿海地区开始解体,出卖苦力的贸易渐渐流行开来。”结合史实分析,该材料描述的战争是(

)

A.

鸦片战争

B.

第二次鸦片战争

C.

甲午中日战争

D.

八国联军侵华战争

4.

曾在大清皇家海关总税务司服务的美国人马士说:“当中国人实行一种激烈的禁烟运动而使危机加剧的时候,战争果然就来到了;它(鸦片战争)不过是……决定东方和西方之间应有的国际和商务关系的斗争。”从以上材料可以看出马士(

)

A.

正确分析了鸦片战争爆发的原因

B.

是站在清朝统治者的立场上来认识鸦片战争的

C.

从根本上揭示了鸦片战争爆发的根源

D.

掩盖了战争的侵略性和鸦片贸易的罪恶性

5.

1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。包装布的这种变化反映了当时(

)

A.

中国的土布质量粗糙

B.

英国棉布价格更具优势

C.

中国生丝在英国畅销

D.

英国棉布在中国滞销

6.

恩格斯曾说,某国在第二次鸦片战争期间,不费一枪一弹,“从中国夺取了一块大小等于法德两国面积的领土和一条同多瑙河一样长的河流”。这个国家是(

)

A.

美国

B.

英国

C.

沙俄

D.

法国

7.

学者余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在右图所示的废墟上,我们可以“读到”的历史是(

)

A.

近代中国屈辱历史的见证

B.

中国近代史的开端

C.

洋务运动的破产

D.

八国联军侵华的罪证

8.

以英法为首、俄美背后支持的战争,实质上是资本主义国家动用武力谋求更多的政治、经济特权,资本主义国家联合在一起打开中国市场,变中国为其附庸国的战争。此次战争(

)

A.

使中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.

使中国丧失了东北和西北的大片领土

C.

使帝国主义列强获得在华设厂的权利

D.

遭到义和团运动的沉重打击

9.

东王、北王、翼王上奏天王请征办米粮:“……建都天京,兵士日众,宜广积米粮,以充军储而裕国课。弟等细思,安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕良民照旧交粮纳税。”材料主要反映了(

)

A.

太平天国西征奠定了物质基础

B.

《天朝田亩制度》没有真正实行

C.

封建地主土地私有制彻底废除

D.

天京事变后新的土地政策调整

10.

某同学在学天国运动时列了一个大事年表。给这个年表拟一个标题,恰当的是(

)

A.

农民阶级的抗争和局限

B.

农民阶级发展资本主义

C.

农民阶级的英勇与智慧

D.

农民阶级抵制外来侵略

11.

美国学者杰明·艾尔曼说:“鸦片战争对中国国内影响不是太大,只限于广东一带,当时的问题是太平天国,大概几百万中国人死去,中国的经济中心江南一带都乱了……把清朝的元气消耗得很厉害,导致国力衰减。”作者认为(

)

A.

鸦片战争使中国成为了半殖民地

B.

太平天国运动推翻了清王朝的统治

C.

太平天国运动严重破坏经济发展

D.

鸦片战争有利于中国的近代化进程

12.

李秀成在1862年1月发出的通告中说:“在上海贸易之洋商,各宜自爱,两不相扰。自谕之后,倘不遵我王化而转助逆为恶,相与我师抗敌,则是飞蛾扑火,自取灭亡。”该通告表明当时(

)

A.

西方列强的入侵激化中国社会矛盾 B.

外国侵略者已撕下中立的伪装

C.

太平天国反对列强干涉中国内政

D.

清政府借师助剿引起人民不满

13.

“(在华北直隶雄县)城东二里日亚谷城村,居民多以熬硝或以硫黄蘸促灯为业,自(欧洲)火柴行,而此业渐歇。”材料说明(

)

A.

近代民族工业冲击封建经济体制

B.

西方资本主义经济的侵略开始瓦解传统经济

C.

西方资本主义阻碍民族工业的发展

D.

中国开始步入资本主义社会

14.

洋务运动时期成立的京师同文馆,在30年里翻译西书近200部,尤以外交和史地政法一类为多。江南制造总局附设的翻译馆,在40年里翻译的书籍达199部,而以自然科学、实用科学为多。据此可知,洋务运动(

)

A.

放弃了引进西方的机器

B.

推动了西方科学文化的传播

C.

抵制了外国经济的侵略

D.

改变了封建旧思想

15.

以下是根据周棉的《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》统计的中国近代留学生情况简表。据此分析,近代留学活动的积极影响是(

)

A.

引进了西方的先进技术

B.

改变了中国的社会性质

C.

推动了中国近代化进程

D.

实现了富国强兵的目的

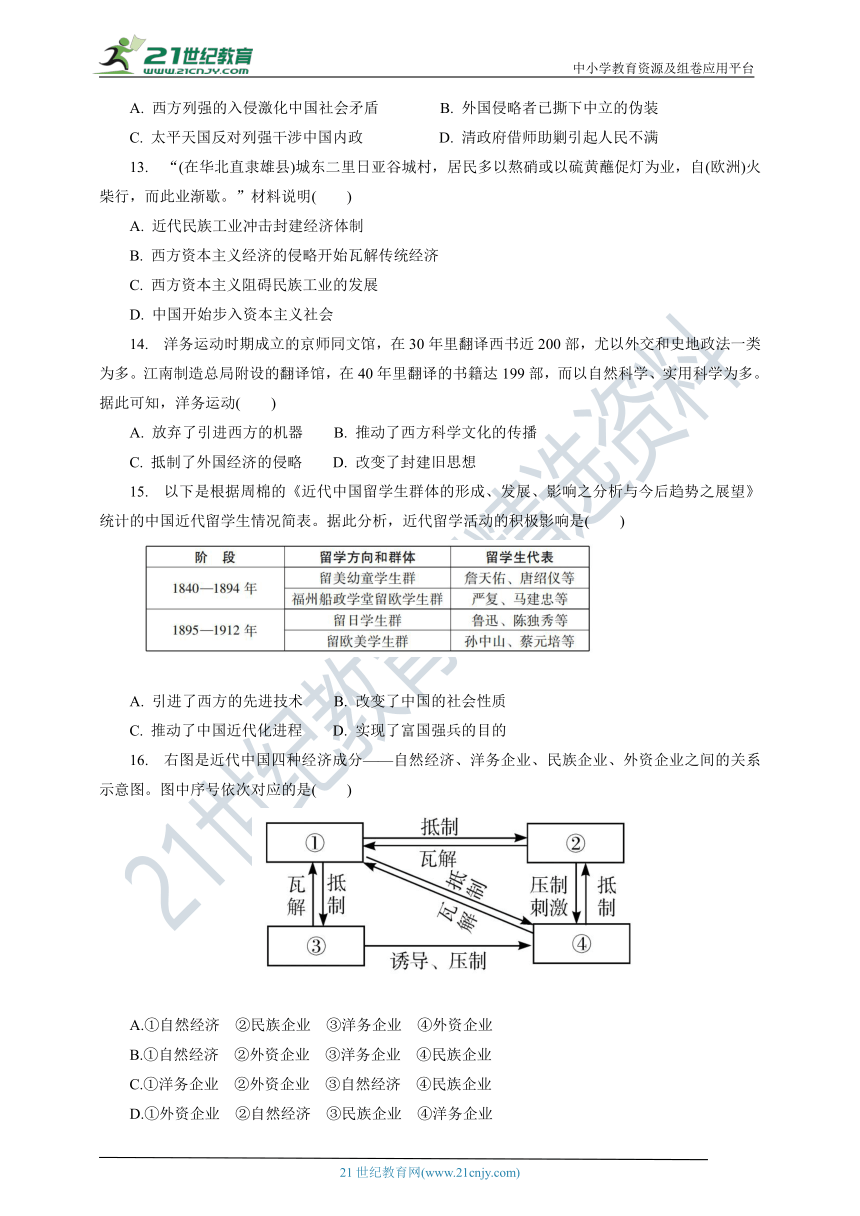

16.

右图是近代中国四种经济成分——自然经济、洋务企业、民族企业、外资企业之间的关系示意图。图中序号依次对应的是(

)

A.①自然经济 ②民族企业 ③洋务企业 ④外资企业

B.①自然经济 ②外资企业 ③洋务企业 ④民族企业

C.①洋务企业 ②外资企业 ③自然经济 ④民族企业

D.①外资企业 ②自然经济 ③民族企业 ④洋务企业

17.恩格斯对19世纪末某次战争评价道:“古老中国整个传统的经济体系将完全崩溃……在陆地和海上打了败仗的中国人将被迫欧化,全部开放它的港口通商,建筑铁路和工厂,从而把那种可以养活这亿万人口的旧体系完全摧毁。”恩格斯评价的战争应当是(

)

A.鸦片战争

B.甲午中日战争

C.第二鸦片战争

D.八国联军侵华战争

18.

《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争(

)

A.

使中国的社会性质发生改变

B.

使中外反动势力公开勾结

C.

刺激列强掀起瓜分中国狂潮

D.

使清政府沦为“洋人的朝廷”

19.

“甲午大败,‘成中国之巨祸’,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。这是近代百年的一个历史转机。”这表明甲午中日战争(

)

A.

证明了洋务运动的破产

B.

客观上刺激了民族意识的觉醒

C.

使中国完全沦为半殖民地

D.

大大加重了中国人民的负担

20.

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“三次灾难性的战争打破了中国人的闭关自守和骄傲自满:第一次是1840—1842年同英国的战争,第二次是1856—1860年同英、法的战争,第三次是1894年同日本的战争。……其结果就是入侵和反入侵的连锁反应——它产生了一个新中国,其影响至今仍在震撼着远东和全球。”这说明(

)

A.

没有近代西方国家的侵略就没有新中国

B.

战争改变了远东和世界的格局

C.

战争是推进近代中国社会发展的主要动力

D.

战争促使中华民族反思与前进

21.

下表是19世纪末20世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历。该表说明当时国内(

)

名 人

简 历

黄彬

国学生,干练有才,上海招商局创办时,章程皆其手订

朱纯祖

监生,幼时孤苦伶仃,学习米业,中年创设朱丽记花米行

姚光第

南邑生员,感于地方贫瘠日甚,就其家设机器轧棉厂

A.

科举取士转向选拔实务人才

B.

传统社会结构受到冲击

C.

儒家的义利观念被抛弃

D.

新式工业在经济中居于主导

22.

1897年,《天演论》刊行后,许多学堂教师以此作为教材,将“物竞天择,适者生存”作为作文题目考查学生;当时社会中为新生儿起名多用“天演”“天择”等。《天演论》引起社会共鸣的主要原因是(

)

A.

甲午战后,民族危机加深

B.

维新思想已经深入人心

C.

进化论冲击了上帝造人说

D.

戊戌变法取得实质成果

23.

右图中①阶段统计的是中国社会使用高频词语次数的总和。该阶段的高频词语最有可能是(

)

A.

“自强”“求富”

B.

“改良”“维新”

C.

“民族”“民权” D.

“民主”“科学”

24.

1897年,德国占领胶州湾后,《时务报》首先翻译登载由欧洲报刊发表的瓜分清国的社论,结果,“在已经风声鹤唳、草木皆兵的北京朝廷看来,康(有为)的言论也不再是危言耸听了,倒像是预言一般地奉作神圣了”。这说明(

)

A.

维新派注重通过舆论启迪民智

B.

中国民众抵制列强的瓜分图谋

C.

康有为的革新主张受朝野欢迎

D.

民族危机推动维新思想的传播

25.

1900年,《中外日报》中有文章认为“扶清灭洋”口号是义和团作乱的“托词”,借以假公济私,“为笼络人心,掩饰人目之计,非果有受于国家也”。下列对此评论正确的是(

)

A.

该文章站在西方列强的立场上看待义和团运动

B.

该文章忽视了义和团运动的爱国性质

C.

该文章对义和团运动的评价客观全面

D.

该文章反映出当时社会的主要矛盾是清政府与民众的矛盾

26.

下图为德国颁发的“为了胜利的战斗——中国战事纪奖章”,奖章将德国通用货币的图案“鹰抓蛇”改为“鹰抓龙”,侮辱中华民族之意昭然若揭。“中国战事纪奖章”所纪“战事”是指(

)

A.

鸦片战争

B.

第二次鸦片战争

C.

甲午中日战争

D.

八国联军侵华战争

27.

右图漫画题为《探囊取物》,囊中装着中国各地的矿产资源,英、日、德、意、俄、奥、葡、法等国纷纷伸手探入囊内进行抢夺。该漫画主要反映出列强(

)

A.

在中国划分“势力范围”

B.

加紧对中国的掠夺

C.

加强对清政府的控制

D.

在中国抢占租借地

28.

《费正清文集·观察中国》中有这样一段话:“北京是外国人扮演浪漫角色的温床。城东南受武装保护的使馆区内居住着靠国内汇款生活的嗜酒的高官显贵。”为“温床”提供安全保障的是(

)

A.

《天津条约》

B.

《北京条约》

C.

《马关条约》

D.

《辛丑条约》

29.

1908年,中美两国政府草拟了派遣留学生规程:自退款(庚子赔款)的第一年起,清政府在最初的4年内,每年至少应派遣留美学生100人。据此推断(

)

A.

中国开始由学习英日政体转向美法政体

B.

美国试图以教育为工具增强对中国的影响力

C.

列强对《辛丑条约》赔款的分配有分歧

D.

中美合作开启了中国人赴美留学的历程

30.

有学者认为,在《辛丑条约》谈判期间,清政府代表分别有军机大臣荣禄、“全权大臣”李鸿章和东南督抚张之洞三个派别,三者之间矛盾重重。为了平衡相互之间的关系,他们不惜以牺牲条款利益为代价。该学者强调的是(

)

A.

中央集权遭到挑战

B.

东南经济实力增强

C.

专制体制腐朽至极

D.

民族意识尚未形成

二、综合题(本大题共3小题,第31题12分,第32题14分,第33题14分,共40分)

31.(12分)这是一页沉重的历史,记载着一个悲壮的故事。铁甲与热血铸造着民族铮骨,大地和长夜激荡着忠魂浩气。1840——历史将永远不会忘记!阅读材料,回答问题。

【鸦片流毒,为害甚巨】

材料一 请君莫畏大炮子,百炮才闻几人死?请君莫畏火箭烧,彻夜才烧二三里。我所畏者鸦片烟,杀人不计亿万千。君知炮打肢体裂,不知吃烟肠胃皆熬煎,君知火箭破产业,不知买烟费尽囊中钱。

——陈澧《炮子谣》

【虎门禁烟,扬眉吐气】

材料二

【战火燃起,国门洞开】

材料三 据《广州百年大事记》记载:“1842年8月间,中英《南京条约》签订。香港岛割让给英国;赔款2

100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处口岸;英商货物税须经双方协商。1843年10月,中英《虎门条约》签订,外国人获特权。领土主权遭破坏,中国近代史开始。”

【铭记历史,提升认识】

材料四 对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒的一壁。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈英国向中国走私鸦片给中国带来的危害。(2分)面对鸦片走私,中国有何反应?(1分)

(2)材料二反映的是哪一重大事件?(1分)这一事件的领导者是谁?(1分)我们应该如何评价这位“领导者”?(1分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析《南京条约》给中国带来的影响。(4分)

(4)根据材料四并结合所学知识指出,为什么说“这场战争是一块界碑”?(2分)

32.

(14分)近代中国关于通商开埠(开辟商埠,设立外贸口岸)的政策与看法有一个漫长的渐进过程。阅读材料,回答问题。

材料一

近代中国通商口岸设置概况表

材料二 南京条约签订后,朝野上下对五口通商痛心疾首,认为……五口同开,必将祸患中国更甚……李鸿章曾就《烟台条约》中“添开口岸”条款发表评论,认为中国已经门户洞开,“即添数口,利弊各半”;“西洋各国到处准他人寄居贸易,而仍日益强盛,可知其病不在添口,而在不能自强”。……甲午战败后,伍廷芳认为,中国不如主动打开国门,像日本那样全境开放,无论大小各国皆于通商……应是“利多弊少”。

——申学锋《中国近代对外开放史》

材料三 西方的市政管理、经济模式和文化形态的传入,使开埠城市最先脱出中国传统政治城市的模式,率先迈向近代化。沿海城市发展起来之后,其影响力不断向内陆腹地辐射,带动更多的中国城市走向了近代化。……被迫开埠可以视为这些城市近代化的起始点,因为对外经济联系的建立和租界的开辟,直接与此相关。

——袁行霈《中华文明史》

材料四 西方资本主义国家在对东方国家侵略的过程中,充当了“历史的不自觉的工具”,他们“要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础”。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

(1)写出材料一表格中A、B两处的条约名称。(2分)

(2)根据材料一并结合所学知识,指出“条约口岸”和“自开口岸”有何区别。(2分)

(3)根据材料二指出,李鸿章把当时清朝之“病”归结于什么问题?(1分)国人对“通商口岸”的看法呈现出怎样的变化?(3分)结合所学知识,分析产生这种变化的原因。(2分)

(4)综合上述材料,以通商口岸的开放为例,概括材料四的观点。(2分)结合所学知识,谈谈你对该观点的看法。(2分)

33.(14分)随着“师夷长技以制夷”的提出,先进的中国人为了寻求救国救民的真理,不断向西方学习,开始了中国的近代化历程。阅读材料,回答问题。

材料一 鸦片战争到甲午中日战争之间的半个世纪里,中国因条约而陆续开放的商埠积久渐多,其趋向由沿海入长江,由下游而上游,并逐步进入内陆腹地。这些埠口,在中国封闭的社会体系上戳开了大大小小的窟窿。……这是一种既富于贪婪的侵略性,又充满进取精神和生命力的东西。……通过这些窟窿,中国被卷入了资本主义世界市场。城乡社会的演变由此缓缓发生。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 1894年之际,洋务军事工业雇用工人约10

800人;洋务民用工业雇用工人约8

000人;洋务矿业雇用工人约20

000人,总计约为39

000人。……1843—1893年,中国城镇人口由2

072万增加到2

351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代城市的数目在增加。河北的唐山、河南的焦作、湖北的大冶、江西的萍乡、台湾的基隆等地,正是因为洋务派在那里采新法开矿,才发展为近代城市。

材料三

晚清财政收入结构表(单位:万两)

(1)根据材料一,举例说明中国因条约而陆续开放的商埠“趋向由沿海入长江,由下游而上游,并逐步进入内陆腹地”。(4分)结合所学知识,分析鸦片战争以后外国资本主义入侵对中国经济的影响。(3分)

(2)根据材料二指出,当时中国的城市发展出现了怎样的变化趋势?(2分)这一变化趋势与哪一事件有关?(1分)

(3)根据材料三,概括晚清财政收入结构发生的变化。(2分)说明这一变化与材料二相关事件之间的关系。(1分)列举两家这一事件中的企业。(1分)

?第一、第二单元达标检测卷

答案

1.

B 2.

D 3.

A 4.

D

5.

D 【解析】本题考查晚清经济结构的变化。鸦片战争后,由于西方资本主义的入侵,外国商品大量输入中国,但是由于自然经济的强烈抵制,外国商品在中国出现了滞销现象,这才导致英国商人用滞销的(“无用的”)棉布包装生丝。因此,正确答案是D选项。

6.

C 7.

A 8.

B

9.

B 【解析】根据材料可以看出,西征是为了扩充粮草,并不是西征已经奠定了物质基础,排除A选项;根据题干“宜令镇守佐将在彼晓谕良民照旧交粮纳税”可以看出,百姓仍然要交粮纳税,说明《天朝田亩制度》中的方案没有真正实行,B选项符合题意;百姓仍然要交粮纳税,说明没有废除封建地主土地私有制,C选项错误;从材料中“东王、北王、翼王上奏天王请征办米粮”可以看出,天京事变还没有开始,排除D选项。因此,正确答案是B选项。

10.

A 11.C 12.

C 13.

B 14.

B 15.

C

16.

B 【解析】依据图示信息及所学知识可知,鸦片战争后外资企业的工业品在华倾销,既遭到中国自然经济的顽固抵制,又瓦解了中国的自然经济,因此①对应的是自然经济;外资企业和洋务企业都压制民族企业,因此④对应的是民族企业;民族企业是受外资企业先进设备和丰厚利润的刺激、洋务企业先进技术的诱导而产生的,并对外国资本主义侵略有一定的抵制作用,因此②对应的是外资企业,③对应的是洋务企业。因此,正确答案是B选项。

17.

B 18.

C 19.

B 20.

D 21.

B 22.

A 23.

B

24.

D 25.

B 26.

D 27.

B 28.

D 29.

B 30.

C

31.(1)经济上,白银外流,清政府财政危机加剧,人民负担加重;政治上,清政府更加腐败;军事上,削弱了中国军队的战斗力;生活上,严重摧残吸食者的体质,给中华民族带来了深重的灾难。林则徐受命担任钦差大臣,去广东查禁鸦片。

(2)虎门销烟。林则徐。林则徐是当之无愧的民族英雄。

(3)割香港岛给英国,破坏了中国的领土主权;赔款2

100万元,加剧了财政危机,加重了人民的负担;开放通商口岸,破坏了中国的贸易主权,有利于外国资本主义的商品输出;英国进出口货物应纳税款必须经过双方协议,破坏了中国的关税自主权。(答案必须是内容和影响互相对应)

(4)鸦片战争以后,中国的社会性质发生改变,开始从封建社会变为半殖民地半封建社会;鸦片战争成为中国近代史的开端。

32.(1)A:《南京条约》;B:《马关条约》。

(2)“条约口岸”为被迫开放,“自开口岸”为主动开放。

(3)“病”归结于不能自强。从强烈不满(痛心疾首)到有喜有忧(利弊各半)再到主动接纳(自开口岸)。受欧日等国因通商而强国的启发;有识之士御敌自强的愿望。

(4)资本主义国家对东方国家的侵略,具有破坏性和建设性的双重影响。一方面,西方国家对东方国家的侵略,使东方国家成为西方国家的商品倾销市场和原料产地;中国被迫卷入资本主义世界市场;中国的领土等主权遭到破坏。另一方面,西方国家的侵略,从侧面推动了中国城市近代化,其影响力从沿海向内地辐射;加强了中国对外经济的联系;促进了中国民族工业的产生与发展;促进了中国人民近代观念的转变。

33.(1)《南京条约》要求开放位于沿海的广州、厦门、福州、宁波、上海作为通商口岸;《马关条约》要求开放位于长江沿岸的重庆、沙市、苏州、杭州,陆续开放的商埠呈现了由沿海到内陆的趋势。使中国沦为资本主义世界市场的附庸;逐渐瓦解了中国传统的自然经济;刺激了民族资本主义的产生和发展;推动了中国经济的近代化。

(2)城镇和城市人口、城市数量增加。洋务运动。

(3)农业税收减少,工商业税收增加;工商业税收所占比重超过农业税收。洋务运动促进了当时工商业的发展。江南制造总局、安庆内军械所、汉阳铁厂、轮船招商局等。(写出任意两个即可)

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第一、第二单元达标检测卷

(时间:80分钟 满分:100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.

关于鸦片战争时期的清军军备情况,曾国藩曾说道:“兵伍之情状,各省不一。漳、泉悍卒,以千百械斗为常;黔蜀冗兵,以勾结盗贼为业;其他吸食鸦片,聚开赌场,各省皆然。”对此认识正确的是(

)

A.

中英两国的军事实力相差悬殊

B.

清朝的军队管理混乱,军纪荡然无存

C.

鸦片的盛行使中国军队战斗力低下 D.

解释了中国鸦片战争失败的必然性

2.

1830年,47名在华英商上书英国国会,历数在华遭受的禁止乘轿等诸多限制,控诉广东当局称其为“奸夷”。1834年,80余名英商致国王的请愿书建议发动战争解决对华关系问题。材料反映出(

)

A.

英商旨在维护大英帝国尊严

B.

“海禁”政策阻断了中英贸易

C.

英国寻求平等的对华关系

D.

侵华战争舆论氛围逐渐形成

3.

“战争的失败并没有在京城产生太大的震动。然而,远在千里之外的东南沿海,一种全新的政治、经济形态悄然出现:城市里充斥着舶来品,走私并没有因战争结束而减少,一种新的阶级胚胎也在逐渐产生,自然经济结构在东南沿海地区开始解体,出卖苦力的贸易渐渐流行开来。”结合史实分析,该材料描述的战争是(

)

A.

鸦片战争

B.

第二次鸦片战争

C.

甲午中日战争

D.

八国联军侵华战争

4.

曾在大清皇家海关总税务司服务的美国人马士说:“当中国人实行一种激烈的禁烟运动而使危机加剧的时候,战争果然就来到了;它(鸦片战争)不过是……决定东方和西方之间应有的国际和商务关系的斗争。”从以上材料可以看出马士(

)

A.

正确分析了鸦片战争爆发的原因

B.

是站在清朝统治者的立场上来认识鸦片战争的

C.

从根本上揭示了鸦片战争爆发的根源

D.

掩盖了战争的侵略性和鸦片贸易的罪恶性

5.

1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。包装布的这种变化反映了当时(

)

A.

中国的土布质量粗糙

B.

英国棉布价格更具优势

C.

中国生丝在英国畅销

D.

英国棉布在中国滞销

6.

恩格斯曾说,某国在第二次鸦片战争期间,不费一枪一弹,“从中国夺取了一块大小等于法德两国面积的领土和一条同多瑙河一样长的河流”。这个国家是(

)

A.

美国

B.

英国

C.

沙俄

D.

法国

7.

学者余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在右图所示的废墟上,我们可以“读到”的历史是(

)

A.

近代中国屈辱历史的见证

B.

中国近代史的开端

C.

洋务运动的破产

D.

八国联军侵华的罪证

8.

以英法为首、俄美背后支持的战争,实质上是资本主义国家动用武力谋求更多的政治、经济特权,资本主义国家联合在一起打开中国市场,变中国为其附庸国的战争。此次战争(

)

A.

使中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.

使中国丧失了东北和西北的大片领土

C.

使帝国主义列强获得在华设厂的权利

D.

遭到义和团运动的沉重打击

9.

东王、北王、翼王上奏天王请征办米粮:“……建都天京,兵士日众,宜广积米粮,以充军储而裕国课。弟等细思,安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕良民照旧交粮纳税。”材料主要反映了(

)

A.

太平天国西征奠定了物质基础

B.

《天朝田亩制度》没有真正实行

C.

封建地主土地私有制彻底废除

D.

天京事变后新的土地政策调整

10.

某同学在学天国运动时列了一个大事年表。给这个年表拟一个标题,恰当的是(

)

A.

农民阶级的抗争和局限

B.

农民阶级发展资本主义

C.

农民阶级的英勇与智慧

D.

农民阶级抵制外来侵略

11.

美国学者杰明·艾尔曼说:“鸦片战争对中国国内影响不是太大,只限于广东一带,当时的问题是太平天国,大概几百万中国人死去,中国的经济中心江南一带都乱了……把清朝的元气消耗得很厉害,导致国力衰减。”作者认为(

)

A.

鸦片战争使中国成为了半殖民地

B.

太平天国运动推翻了清王朝的统治

C.

太平天国运动严重破坏经济发展

D.

鸦片战争有利于中国的近代化进程

12.

李秀成在1862年1月发出的通告中说:“在上海贸易之洋商,各宜自爱,两不相扰。自谕之后,倘不遵我王化而转助逆为恶,相与我师抗敌,则是飞蛾扑火,自取灭亡。”该通告表明当时(

)

A.

西方列强的入侵激化中国社会矛盾 B.

外国侵略者已撕下中立的伪装

C.

太平天国反对列强干涉中国内政

D.

清政府借师助剿引起人民不满

13.

“(在华北直隶雄县)城东二里日亚谷城村,居民多以熬硝或以硫黄蘸促灯为业,自(欧洲)火柴行,而此业渐歇。”材料说明(

)

A.

近代民族工业冲击封建经济体制

B.

西方资本主义经济的侵略开始瓦解传统经济

C.

西方资本主义阻碍民族工业的发展

D.

中国开始步入资本主义社会

14.

洋务运动时期成立的京师同文馆,在30年里翻译西书近200部,尤以外交和史地政法一类为多。江南制造总局附设的翻译馆,在40年里翻译的书籍达199部,而以自然科学、实用科学为多。据此可知,洋务运动(

)

A.

放弃了引进西方的机器

B.

推动了西方科学文化的传播

C.

抵制了外国经济的侵略

D.

改变了封建旧思想

15.

以下是根据周棉的《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》统计的中国近代留学生情况简表。据此分析,近代留学活动的积极影响是(

)

A.

引进了西方的先进技术

B.

改变了中国的社会性质

C.

推动了中国近代化进程

D.

实现了富国强兵的目的

16.

右图是近代中国四种经济成分——自然经济、洋务企业、民族企业、外资企业之间的关系示意图。图中序号依次对应的是(

)

A.①自然经济 ②民族企业 ③洋务企业 ④外资企业

B.①自然经济 ②外资企业 ③洋务企业 ④民族企业

C.①洋务企业 ②外资企业 ③自然经济 ④民族企业

D.①外资企业 ②自然经济 ③民族企业 ④洋务企业

17.恩格斯对19世纪末某次战争评价道:“古老中国整个传统的经济体系将完全崩溃……在陆地和海上打了败仗的中国人将被迫欧化,全部开放它的港口通商,建筑铁路和工厂,从而把那种可以养活这亿万人口的旧体系完全摧毁。”恩格斯评价的战争应当是(

)

A.鸦片战争

B.甲午中日战争

C.第二鸦片战争

D.八国联军侵华战争

18.

《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争(

)

A.

使中国的社会性质发生改变

B.

使中外反动势力公开勾结

C.

刺激列强掀起瓜分中国狂潮

D.

使清政府沦为“洋人的朝廷”

19.

“甲午大败,‘成中国之巨祸’,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。这是近代百年的一个历史转机。”这表明甲午中日战争(

)

A.

证明了洋务运动的破产

B.

客观上刺激了民族意识的觉醒

C.

使中国完全沦为半殖民地

D.

大大加重了中国人民的负担

20.

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“三次灾难性的战争打破了中国人的闭关自守和骄傲自满:第一次是1840—1842年同英国的战争,第二次是1856—1860年同英、法的战争,第三次是1894年同日本的战争。……其结果就是入侵和反入侵的连锁反应——它产生了一个新中国,其影响至今仍在震撼着远东和全球。”这说明(

)

A.

没有近代西方国家的侵略就没有新中国

B.

战争改变了远东和世界的格局

C.

战争是推进近代中国社会发展的主要动力

D.

战争促使中华民族反思与前进

21.

下表是19世纪末20世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历。该表说明当时国内(

)

名 人

简 历

黄彬

国学生,干练有才,上海招商局创办时,章程皆其手订

朱纯祖

监生,幼时孤苦伶仃,学习米业,中年创设朱丽记花米行

姚光第

南邑生员,感于地方贫瘠日甚,就其家设机器轧棉厂

A.

科举取士转向选拔实务人才

B.

传统社会结构受到冲击

C.

儒家的义利观念被抛弃

D.

新式工业在经济中居于主导

22.

1897年,《天演论》刊行后,许多学堂教师以此作为教材,将“物竞天择,适者生存”作为作文题目考查学生;当时社会中为新生儿起名多用“天演”“天择”等。《天演论》引起社会共鸣的主要原因是(

)

A.

甲午战后,民族危机加深

B.

维新思想已经深入人心

C.

进化论冲击了上帝造人说

D.

戊戌变法取得实质成果

23.

右图中①阶段统计的是中国社会使用高频词语次数的总和。该阶段的高频词语最有可能是(

)

A.

“自强”“求富”

B.

“改良”“维新”

C.

“民族”“民权” D.

“民主”“科学”

24.

1897年,德国占领胶州湾后,《时务报》首先翻译登载由欧洲报刊发表的瓜分清国的社论,结果,“在已经风声鹤唳、草木皆兵的北京朝廷看来,康(有为)的言论也不再是危言耸听了,倒像是预言一般地奉作神圣了”。这说明(

)

A.

维新派注重通过舆论启迪民智

B.

中国民众抵制列强的瓜分图谋

C.

康有为的革新主张受朝野欢迎

D.

民族危机推动维新思想的传播

25.

1900年,《中外日报》中有文章认为“扶清灭洋”口号是义和团作乱的“托词”,借以假公济私,“为笼络人心,掩饰人目之计,非果有受于国家也”。下列对此评论正确的是(

)

A.

该文章站在西方列强的立场上看待义和团运动

B.

该文章忽视了义和团运动的爱国性质

C.

该文章对义和团运动的评价客观全面

D.

该文章反映出当时社会的主要矛盾是清政府与民众的矛盾

26.

下图为德国颁发的“为了胜利的战斗——中国战事纪奖章”,奖章将德国通用货币的图案“鹰抓蛇”改为“鹰抓龙”,侮辱中华民族之意昭然若揭。“中国战事纪奖章”所纪“战事”是指(

)

A.

鸦片战争

B.

第二次鸦片战争

C.

甲午中日战争

D.

八国联军侵华战争

27.

右图漫画题为《探囊取物》,囊中装着中国各地的矿产资源,英、日、德、意、俄、奥、葡、法等国纷纷伸手探入囊内进行抢夺。该漫画主要反映出列强(

)

A.

在中国划分“势力范围”

B.

加紧对中国的掠夺

C.

加强对清政府的控制

D.

在中国抢占租借地

28.

《费正清文集·观察中国》中有这样一段话:“北京是外国人扮演浪漫角色的温床。城东南受武装保护的使馆区内居住着靠国内汇款生活的嗜酒的高官显贵。”为“温床”提供安全保障的是(

)

A.

《天津条约》

B.

《北京条约》

C.

《马关条约》

D.

《辛丑条约》

29.

1908年,中美两国政府草拟了派遣留学生规程:自退款(庚子赔款)的第一年起,清政府在最初的4年内,每年至少应派遣留美学生100人。据此推断(

)

A.

中国开始由学习英日政体转向美法政体

B.

美国试图以教育为工具增强对中国的影响力

C.

列强对《辛丑条约》赔款的分配有分歧

D.

中美合作开启了中国人赴美留学的历程

30.

有学者认为,在《辛丑条约》谈判期间,清政府代表分别有军机大臣荣禄、“全权大臣”李鸿章和东南督抚张之洞三个派别,三者之间矛盾重重。为了平衡相互之间的关系,他们不惜以牺牲条款利益为代价。该学者强调的是(

)

A.

中央集权遭到挑战

B.

东南经济实力增强

C.

专制体制腐朽至极

D.

民族意识尚未形成

二、综合题(本大题共3小题,第31题12分,第32题14分,第33题14分,共40分)

31.(12分)这是一页沉重的历史,记载着一个悲壮的故事。铁甲与热血铸造着民族铮骨,大地和长夜激荡着忠魂浩气。1840——历史将永远不会忘记!阅读材料,回答问题。

【鸦片流毒,为害甚巨】

材料一 请君莫畏大炮子,百炮才闻几人死?请君莫畏火箭烧,彻夜才烧二三里。我所畏者鸦片烟,杀人不计亿万千。君知炮打肢体裂,不知吃烟肠胃皆熬煎,君知火箭破产业,不知买烟费尽囊中钱。

——陈澧《炮子谣》

【虎门禁烟,扬眉吐气】

材料二

【战火燃起,国门洞开】

材料三 据《广州百年大事记》记载:“1842年8月间,中英《南京条约》签订。香港岛割让给英国;赔款2

100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处口岸;英商货物税须经双方协商。1843年10月,中英《虎门条约》签订,外国人获特权。领土主权遭破坏,中国近代史开始。”

【铭记历史,提升认识】

材料四 对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒的一壁。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈英国向中国走私鸦片给中国带来的危害。(2分)面对鸦片走私,中国有何反应?(1分)

(2)材料二反映的是哪一重大事件?(1分)这一事件的领导者是谁?(1分)我们应该如何评价这位“领导者”?(1分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析《南京条约》给中国带来的影响。(4分)

(4)根据材料四并结合所学知识指出,为什么说“这场战争是一块界碑”?(2分)

32.

(14分)近代中国关于通商开埠(开辟商埠,设立外贸口岸)的政策与看法有一个漫长的渐进过程。阅读材料,回答问题。

材料一

近代中国通商口岸设置概况表

材料二 南京条约签订后,朝野上下对五口通商痛心疾首,认为……五口同开,必将祸患中国更甚……李鸿章曾就《烟台条约》中“添开口岸”条款发表评论,认为中国已经门户洞开,“即添数口,利弊各半”;“西洋各国到处准他人寄居贸易,而仍日益强盛,可知其病不在添口,而在不能自强”。……甲午战败后,伍廷芳认为,中国不如主动打开国门,像日本那样全境开放,无论大小各国皆于通商……应是“利多弊少”。

——申学锋《中国近代对外开放史》

材料三 西方的市政管理、经济模式和文化形态的传入,使开埠城市最先脱出中国传统政治城市的模式,率先迈向近代化。沿海城市发展起来之后,其影响力不断向内陆腹地辐射,带动更多的中国城市走向了近代化。……被迫开埠可以视为这些城市近代化的起始点,因为对外经济联系的建立和租界的开辟,直接与此相关。

——袁行霈《中华文明史》

材料四 西方资本主义国家在对东方国家侵略的过程中,充当了“历史的不自觉的工具”,他们“要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础”。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

(1)写出材料一表格中A、B两处的条约名称。(2分)

(2)根据材料一并结合所学知识,指出“条约口岸”和“自开口岸”有何区别。(2分)

(3)根据材料二指出,李鸿章把当时清朝之“病”归结于什么问题?(1分)国人对“通商口岸”的看法呈现出怎样的变化?(3分)结合所学知识,分析产生这种变化的原因。(2分)

(4)综合上述材料,以通商口岸的开放为例,概括材料四的观点。(2分)结合所学知识,谈谈你对该观点的看法。(2分)

33.(14分)随着“师夷长技以制夷”的提出,先进的中国人为了寻求救国救民的真理,不断向西方学习,开始了中国的近代化历程。阅读材料,回答问题。

材料一 鸦片战争到甲午中日战争之间的半个世纪里,中国因条约而陆续开放的商埠积久渐多,其趋向由沿海入长江,由下游而上游,并逐步进入内陆腹地。这些埠口,在中国封闭的社会体系上戳开了大大小小的窟窿。……这是一种既富于贪婪的侵略性,又充满进取精神和生命力的东西。……通过这些窟窿,中国被卷入了资本主义世界市场。城乡社会的演变由此缓缓发生。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 1894年之际,洋务军事工业雇用工人约10

800人;洋务民用工业雇用工人约8

000人;洋务矿业雇用工人约20

000人,总计约为39

000人。……1843—1893年,中国城镇人口由2

072万增加到2

351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代城市的数目在增加。河北的唐山、河南的焦作、湖北的大冶、江西的萍乡、台湾的基隆等地,正是因为洋务派在那里采新法开矿,才发展为近代城市。

材料三

晚清财政收入结构表(单位:万两)

(1)根据材料一,举例说明中国因条约而陆续开放的商埠“趋向由沿海入长江,由下游而上游,并逐步进入内陆腹地”。(4分)结合所学知识,分析鸦片战争以后外国资本主义入侵对中国经济的影响。(3分)

(2)根据材料二指出,当时中国的城市发展出现了怎样的变化趋势?(2分)这一变化趋势与哪一事件有关?(1分)

(3)根据材料三,概括晚清财政收入结构发生的变化。(2分)说明这一变化与材料二相关事件之间的关系。(1分)列举两家这一事件中的企业。(1分)

?第一、第二单元达标检测卷

答案

1.

B 2.

D 3.

A 4.

D

5.

D 【解析】本题考查晚清经济结构的变化。鸦片战争后,由于西方资本主义的入侵,外国商品大量输入中国,但是由于自然经济的强烈抵制,外国商品在中国出现了滞销现象,这才导致英国商人用滞销的(“无用的”)棉布包装生丝。因此,正确答案是D选项。

6.

C 7.

A 8.

B

9.

B 【解析】根据材料可以看出,西征是为了扩充粮草,并不是西征已经奠定了物质基础,排除A选项;根据题干“宜令镇守佐将在彼晓谕良民照旧交粮纳税”可以看出,百姓仍然要交粮纳税,说明《天朝田亩制度》中的方案没有真正实行,B选项符合题意;百姓仍然要交粮纳税,说明没有废除封建地主土地私有制,C选项错误;从材料中“东王、北王、翼王上奏天王请征办米粮”可以看出,天京事变还没有开始,排除D选项。因此,正确答案是B选项。

10.

A 11.C 12.

C 13.

B 14.

B 15.

C

16.

B 【解析】依据图示信息及所学知识可知,鸦片战争后外资企业的工业品在华倾销,既遭到中国自然经济的顽固抵制,又瓦解了中国的自然经济,因此①对应的是自然经济;外资企业和洋务企业都压制民族企业,因此④对应的是民族企业;民族企业是受外资企业先进设备和丰厚利润的刺激、洋务企业先进技术的诱导而产生的,并对外国资本主义侵略有一定的抵制作用,因此②对应的是外资企业,③对应的是洋务企业。因此,正确答案是B选项。

17.

B 18.

C 19.

B 20.

D 21.

B 22.

A 23.

B

24.

D 25.

B 26.

D 27.

B 28.

D 29.

B 30.

C

31.(1)经济上,白银外流,清政府财政危机加剧,人民负担加重;政治上,清政府更加腐败;军事上,削弱了中国军队的战斗力;生活上,严重摧残吸食者的体质,给中华民族带来了深重的灾难。林则徐受命担任钦差大臣,去广东查禁鸦片。

(2)虎门销烟。林则徐。林则徐是当之无愧的民族英雄。

(3)割香港岛给英国,破坏了中国的领土主权;赔款2

100万元,加剧了财政危机,加重了人民的负担;开放通商口岸,破坏了中国的贸易主权,有利于外国资本主义的商品输出;英国进出口货物应纳税款必须经过双方协议,破坏了中国的关税自主权。(答案必须是内容和影响互相对应)

(4)鸦片战争以后,中国的社会性质发生改变,开始从封建社会变为半殖民地半封建社会;鸦片战争成为中国近代史的开端。

32.(1)A:《南京条约》;B:《马关条约》。

(2)“条约口岸”为被迫开放,“自开口岸”为主动开放。

(3)“病”归结于不能自强。从强烈不满(痛心疾首)到有喜有忧(利弊各半)再到主动接纳(自开口岸)。受欧日等国因通商而强国的启发;有识之士御敌自强的愿望。

(4)资本主义国家对东方国家的侵略,具有破坏性和建设性的双重影响。一方面,西方国家对东方国家的侵略,使东方国家成为西方国家的商品倾销市场和原料产地;中国被迫卷入资本主义世界市场;中国的领土等主权遭到破坏。另一方面,西方国家的侵略,从侧面推动了中国城市近代化,其影响力从沿海向内地辐射;加强了中国对外经济的联系;促进了中国民族工业的产生与发展;促进了中国人民近代观念的转变。

33.(1)《南京条约》要求开放位于沿海的广州、厦门、福州、宁波、上海作为通商口岸;《马关条约》要求开放位于长江沿岸的重庆、沙市、苏州、杭州,陆续开放的商埠呈现了由沿海到内陆的趋势。使中国沦为资本主义世界市场的附庸;逐渐瓦解了中国传统的自然经济;刺激了民族资本主义的产生和发展;推动了中国经济的近代化。

(2)城镇和城市人口、城市数量增加。洋务运动。

(3)农业税收减少,工商业税收增加;工商业税收所占比重超过农业税收。洋务运动促进了当时工商业的发展。江南制造总局、安庆内军械所、汉阳铁厂、轮船招商局等。(写出任意两个即可)

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹