四川省眉山市2020-2021学年高二下学期期末教学质量检测文科综合历史试题(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 四川省眉山市2020-2021学年高二下学期期末教学质量检测文科综合历史试题(Word解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-28 17:07:29 | ||

图片预览

文档简介

1096010010782300

眉山市高中2022届第四期期末教学质量检测文科综合测试历史试题及其解析

2021.07

一、单项选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)每小题列出的四个选项中只有一个是正确的。请将答题卡上对应题目所选的选项涂黑。

24.《韩非子·内储说上》载:“殷之法,刑弃灰于街者。......殷之法,弃灰于公道者,断其手。”由此推知商朝

A.以德稳定秩序

B.立法防止疫病

C.设礼规范行为

D.立法保护环境

25.汉武帝颁行“推恩令”“附益之法”“罢黜百家,独尊儒术”“盐铁专卖”等措施,实行有效的国家治理。这些措施

A.出于强化思想控制的目的

B.有利于巩固汉朝的大一统

C.推动整个国家经济的发展

D.加强了中央对地方的管理

26.作为唐代长江上中游地区全体民众日常生活重要内容的岁时节令,主要有元旦节、上元节、寒食与清明节、端午节、中秋节、重阳节、除夕节,节日文化活动异彩纷呈,并以年度为周期循环往复的进行。这反映出唐朝

A.民生富足

B.民风淳朴

C.文化昌盛

D.民族交融

27.明代以前,文庙中只有“先贤祠”,明代以后,先贤祠开始分设,形成乡贤祠和名宦祠,里面供奉有“官”“士”“民”三个等级。乡贤祠和名宦祠原先不在文庙之内,自明代中期开始,将其移入文庙,并加以制度化和普遍化。这种变化反映了

A.建筑布局日趋合理

B.儒家伦理教化加强

C.明代百姓地位提高

D.中央集权制度强化

28.1907年,清政府颁布《学部奏定女子学堂章程》,规定:“女子小学堂以养成女子之德操与必须之知识技能并留意使身体发育为宗旨。”“女子高等小学堂之教科凡九科:曰修身、国文、算术、中国历史、地理、格致、图画、女红、体操;外音乐一科为随意科,得斟酌加入。”由此可见,当时清政府的教育

A. 形成完整教育体系

B. 重视世界意识培养

C. 体现社会转型特征

D. 加强女生体育锻炼

29.北伐战争前后,在国民革命的氛围中,中国医界开始倡导“革命”,中医界有“中医革命团”,西医方面也有“医学革命”之倡。中医革命是欲借激烈的革命希望“重生”,西医却是要革中医的“命”。据此可推知,当时

A.中国面临的社会危机日益严重

B.传统文化已实现了近代化转型

C.宽松自由的社会环境催生革命

D.资产阶级民主革命思潮成主流

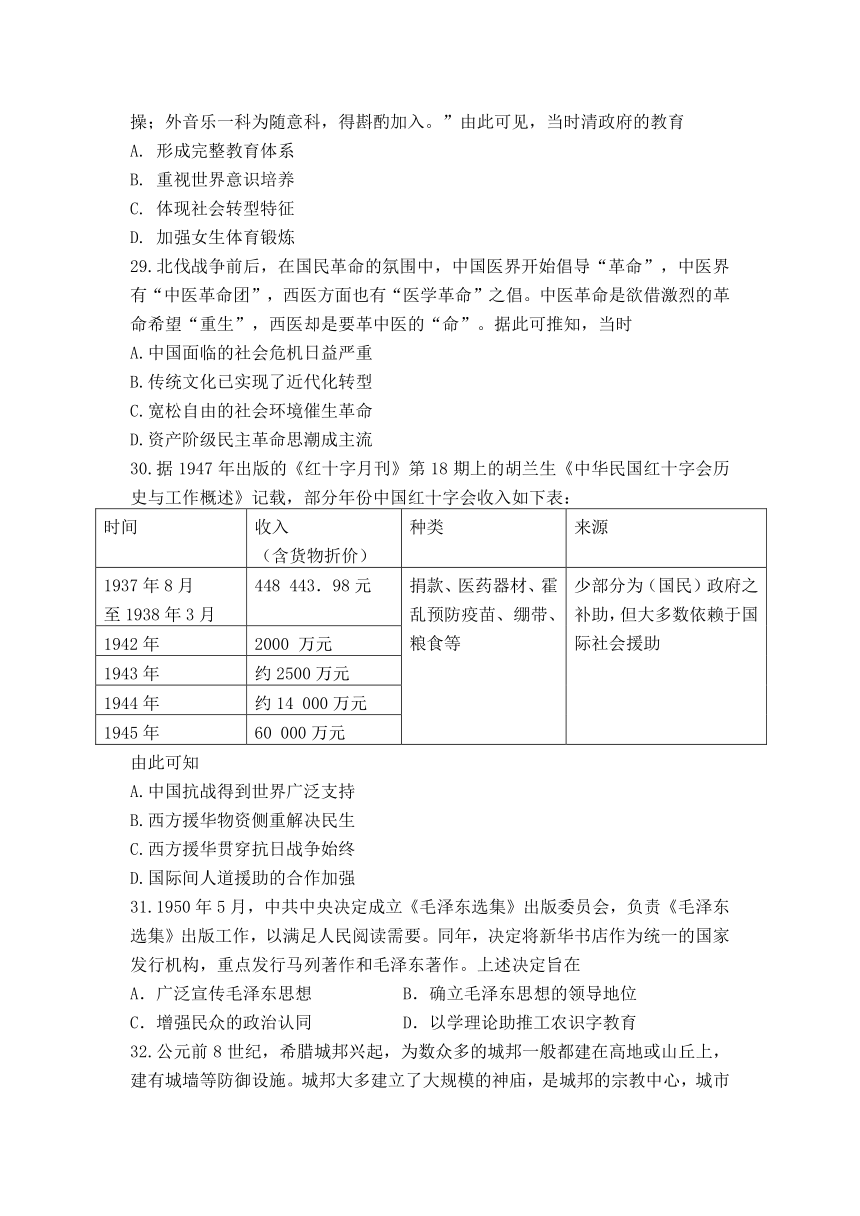

30.据1947年出版的《红十字月刊》第18期上的胡兰生《中华民国红十字会历史与工作概述》记载,部分年份中国红十字会收入如下表:

时间

收入

(含货物折价)

种类

来源

1937年8月

至1938年3月

448 443.98元

捐款、医药器材、霍乱预防疫苗、绷带、粮食等

少部分为(国民)政府之补助,但大多数依赖于国际社会援助

1942年

2000 万元

1943年

约2500万元

1944年

约14 000万元

1945年

60 000万元

由此可知

A.中国抗战得到世界广泛支持

B.西方援华物资侧重解决民生

C.西方援华贯穿抗日战争始终

D.国际间人道援助的合作加强

31.1950年5月,中共中央决定成立《毛泽东选集》出版委员会,负责《毛泽东选集》出版工作,以满足人民阅读需要。同年,决定将新华书店作为统一的国家发行机构,重点发行马列著作和毛泽东著作。上述决定旨在

A.广泛宣传毛泽东思想 B.确立毛泽东思想的领导地位

C.增强民众的政治认同 D.以学理论助推工农识字教育

32.公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了当时希腊城邦

A.神权与世俗权威相结合

B.市民居住环境极其恶劣

C.所有公共建筑庄重典雅

D.民主政治生活丰富多彩

33.卢梭认为,“按照‘民主制’这个词的严格意义上看来,真正的民主制从来就没有过,而且将来也不会有”;他还补充说,“没有任何一种政府是像民主制政府或人民的政府这样容易发生内战和内乱的了”。为此他

A.反对民主制度

B.提出社会契约论

C.主张天赋人权

D.反对自由思想

34.1934年,希特勒邀请舞蹈家、演员里芬施塔尔拍摄了一部记录他演讲、游行、集会和阅兵的电影《意志的胜利》。电影中希特勒闪耀着迷炫的光芒,如同神灵一般向观众走来。希特勒的主要意图是

A.对外宣传弘扬文化

B.炫耀成就震慑西方

C.记录历史保存传统

D.神话自己蛊惑世人

35.1946年杜鲁门总统批准了《富布赖特法案》,由国务院统筹和管理对外英语推广;1953年,艾森豪威尔总统批准成立美国新闻署,宣传美国的对外政策和意识形态,推销和宣传美国的形象。这些活动

A.确立了英语的世界通用语言地位

B.有利于世界各国更好地学习美国

C.服务于美国全球战略和国家利益

D.改变了欧洲国家主导世界的局面

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1853年,洪秀全在《天朝田亩制度》中提出建立“有田同耕、有饭同食、有钱同使、无处不均匀、无处不饱暖的”的人间天堂。

康有为在《大同书》中描绘了社会从“据乱”到“升平”到“大同”的发展过程,希望最终建立一个国家消亡、财产公有的大同社会。

孙中山提出了“天下为公”的大同社会理想。他以三民主义为基础,在继承传统大同思想的同时又吸取了近代西方社会主义的某些观点而形成新的社会理想,他认为民生主义就是社会主义,简单地把“大同”等同于社会主义。

——摘编自冯帆《传统小康社会思想及其历史启示》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代“先进中国人”大同思想的共同特点和实践结果并分析造成这种结果的原因。(8分)

材料二 1985年邓小平在全国科技工作会议上讲话时指出:我们奋斗了几十年,就是为了消灭贫困。第一步,本世纪末,达到小康水平,就是不穷不富,日子比较好过的水平。第二步,再用三五十年的时间,在经济上接近发达国家的水平,使人民生活比较富裕。根据邓小平的这个战略考虑,十三大把我国的现代化发展战略调整为分三步走,即第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到20世纪末,国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

——摘编自人民版高中《历史》等

(2)根据材料并结合所学知识,概括邓小平小康社会思想的特点并指出新时期我们党和政府为实现全民小康而进行的努力。(12分)

(3)结合以上材料,谈谈你对近代以来中国大同与小康社会思想及其实践的认识。(5分)

42.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思认为,人民是历史的主体,是历史的创造者,人应获得自由与全面发展。马克思的这一人民性思想是在批判吸收多种理论资源的基础上形成的。从古希腊到文艺复兴的人文主义传统引起马克思对人和人类的关注;启蒙思想尤其是法国启蒙运动宣扬的人权与自由一度使青年马克思成为启蒙的追随者,开始进入探求人民性的实践领域;费尔巴哈帮助马克思从历史唯物主义的视角进入现实的人;对黑格尔绝对精神的扬弃使得马克思在重新发现国家与市民社会关系中发现历史的真正主体一人民。马克思通过对上述思想资源的吸收转化书写出一幅人民至上的画卷,在创立历史唯物主义的同时找到一条实现人类解放的道路。

——摘编自朱建伟 徐军《马克思人民性思想的理论渊源》

从材料中提取任2-3个西方思想发展史上思想或思想解放运动的关键词,在构建它们之间关联关系的基础上拟定一个论题,并结合所学知识阐述拟定的论题。(要求:关键词准确、论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)(12分)

44.【必修一——历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 南北朝时,战乱频仍,民生凋敝。581年,杨坚受北周静帝禅让为帝,改元开皇。隋文帝在位期间,对国家体制进行了改革。在中央设立五省,五省中内史省、门下省、尚书省掌实权;其中,内史省负责决策,门下省负责审议,尚书省负责执行;尚书省下设吏、民、礼、兵、刑、工六部。改州郡县三级制为郡县制,至隋炀帝时,全国仅存郡190个,县1255个。修订《开皇律》,废止前代死罪、流罪以及灭族等恶法。还实行科举选士制度,重才学而不重门第。隋文帝的改革对后世影响巨大,但由于改革力度过大,不但触犯了诸多方面的利益,而且超越了民心国力的承受能力,致隋统治37年而亡。

——摘编自张晋藩主编《中国法制通史(第7卷)》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评隋文帝改革。(9分)

45.[历史——选修4:中外历史人物评说]阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

黄汲清(1904~1995),中国构造地质学家、地层古生物学家和石油地质学家。他出生于仁寿县一教育世家。1924年,考入北京大学地质系。1932年夏,受中华教育文化基金会资助,他赴瑞士留学,获理学博士学位,1936年返回祖国。1932年黄汲清在地质调查的基础上发表专著《中国南部二叠纪地层》,成为世界标准剖面之一。1945年发表《中国主要地质构造单位》一书,奠定了用历史分析法研究中国大地构造的基础。1954年,黄汲清根据他的大地构造研究和陆相生油论,提出华北、松辽、鄂尔多斯和四川盆地为石油勘探重点普查地区,后在这些地方发现了丰富的油气资源。1958起他历任中国科学技术协会委员、常委,中国地质学会理事长等,并培养研究生,推动了我国地质学的发展;同时还致力于国际交流,为提高我国地质学的国际声誉作出了贡献。

——摘编自吴志敏《中国石油之父黄汲清》等

(1)根据材料,概括黄汲清对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析黄汲清取得成就的原因。(7分)

眉山市高中2022届第四期期末教学质量检测文科综合测试历史试题解析

2021.07

一、单项选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)每小题列出的四个选项中只有一个是正确的。请将答题卡上对应题目所选的选项涂黑。

24.24.《韩非子·内储说上》载:“殷之法,刑弃灰于街者。......殷之法,弃灰于公道者,断其手。”由此推知商朝

A.以德稳定秩序

B.立法防止疫病

C.设礼规范行为

D.立法保护环境

【答案】D

【解析】本题考点是先秦诸子百家。抓住材料中关键词“法”“街”“公道”,思考它们之间的关系,故正确选项是D;材料中涉及“法”,A、C错;材料未谈疫病,排除B。环境是广义词,材料中“街”“公道”指人居环境,它属于公共利益,公共利益遭破坏,势必引起社会矛盾,故立法保护人居环境,也是促进社会稳定;设问词是推知商朝的情况,不是问《韩非子》作者讲此话的意图,这点希望不要做过度解读。

25. 汉武帝颁行“推恩令”“附益之法”“罢黜百家,独尊儒术”“盐铁专卖”等措施,实行有效的国家治理。这些措施

A.出于强化思想控制的目的 B.有利于巩固汉朝的大一统

C.推动整个国家经济的发展 D.加强了中央对地方的管理

【答案】B

【解析】本题考点是秦汉大一统。材料中“推恩令”“附益之法”是解决王国问题,“罢黜百家,独尊儒术”是解决思想统一问题,“盐铁专卖”是控制经济,故B正确。A、C、D都是对材料的不完全概括,故错。

26. 作为唐代长江上中游地区全体民众日常生活重要内容的岁时节令,主要有元旦节、上元节、寒食与清明节、端午节、中秋节、重阳节、除夕节,节日文化活动异彩纷呈,并以年度为周期循环往复的进行。这反映出唐朝

A. 民生富足 B. 民风淳朴

C. 文化昌盛 D. 民族交融

【答案】C

【解析】本题考点是唐朝文化。以节日文化设计试题情境,抓住节日多、节日活动丰富并循环,故C正确。民生富足与节日活动没有必然的因果关系,A错;仅过节日,不涉及民风,故B错;材料不涉及各民族,D错。

27. 明代以前,文庙中只有“先贤祠”,明代以后,先贤祠开始分设,形成乡贤祠和名宦祠,里面供奉有“官”“士”“民”三个等级。乡贤祠和名宦祠原先不在文庙之内,自明代中期开始,将其移入文庙,并加以制度化和普遍化。这种变化反映了

A.建筑布局日趋合理 B.儒家伦理教化加强

C.明代百姓地位提高 D.中央集权制度强化

【答案】B

【解析】本题考点是儒家文化。以文庙中“先贤祠”的变化设计试题情境,抓住“文庙”“先贤”“制度化”,B正确。材料不涉及建筑布局,A错;材料中没有确切单指百姓,C错;没有涉及中央集权,D错。

28. 1907年,清政府颁布《学部奏定女子学堂章程》,规定:“女子小学堂以养成女子之德操与必须之知识技能并留意使身体发育为宗旨。”“女子高等小学堂之教科凡九科:曰修身、国文、算术、中国历史、地理、格致、图画、女红、体操;外音乐一科为随意科,得斟酌加入。”由此可见,当时清政府的教育

A. 形成完整教育体系 B. 重视世界意识培养

C. 体现社会转型特征 D. 加强女生体育锻炼

【答案】C

【解析】本题考点是晚清社会生活。2016年全国3卷29题,考查1903年张之洞等拟《奏定学堂章程》的根本目的。本题则以1907年《学部奏定女子学堂章程》设计试题情境,由材料中“女子之德操”可得出教育具有旧式封建特征,由“格致”“体操”得出具有近代特征,故体现社会转型特征,C正确。完整教育体系指从幼儿园、小学、初等、中等到高等教育形成的体系,A错;B、D仅是局部对应,以偏概全,故错。

29. 北伐战争前后,在国民革命的氛围中,中国医界开始倡导“革命”,中医界有“中医革命团”,西医方面也有“医学革命”之倡。中医革命是欲借激烈的革命希望“重生”,西医却是要革中医的“命”。据此可推知,当时

A.中国面临的社会危机日益严重 B.传统文化已实现了近代化转型

C.宽松自由的社会环境催生革命 D.资产阶级民主革命思潮成主流

【答案】A

【解析】本题考点是国民革命。以医界“革命”设计试题情境,考查学生对历史现象的解读能力。由医界纷纷“革命”希望“重生”等,可知A正确。B、C与史实不符,故错;民主革命是反帝反封,材料仅是“革命”,无法判断医界革命是民主革命,故错。

30. 据1947年出版的《红十字月刊》第18期胡兰生《中华民国红十字会历史与工作概述》记载,部分年份中国红十字会收入如下表:

时间

收入

(含货物折价)

种类

来源

1937年8月

至1938年3月

448 443.98元

捐款、医药器材、霍乱预防疫苗、绷带、粮食等

少部分为(国民)政府之补助,但大多数依赖于国际社会援助

1942年

2000 万元

1943年

约2500万元

1944年

约14 000万元

1945年

60 000万元

由此可知

A. 中国抗战得到世界广泛支持 B. 西方援华物资侧重解决民生

C. 西方援华贯穿抗日战争始终 D. 国际间人道援助的合作加强

【答案】D

【解析】本题考点是抗日战争。以中国红十字会收入设计试题情境,考查学生获取信息的能力。由“红十字会收入”来源与种类,可知道D正确。材料没有出现军事、政治等,无法得出“广泛支持”,故A错;材料中是红十字会的收入,来自西方的有“捐款”,没有用途的明细,故B错;抗日战争从1931-1945年,材料中仅部分时段,C错。

31. 1950年5月,中共中央决定成立《毛泽东选集》出版委员会,负责《毛泽东选集》出版工作,以满足人民阅读需要。同年,决定将新华书店作为统一的国家发行机构,重点发行马列著作和毛泽东著作。上述决定旨在

A.广泛宣传毛泽东思想 B.确立毛泽东思想的领导地位

C.增强民众的政治认同 D.以学理论助推工农识字教育

【答案】C

【解析】本题考点是建国以来的政治。以中共中央出版发行《毛泽东选集》设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。毛泽东思想是党的指导思想,全国人民的阅读利于“增强政治认同”,故C正确。材料中“以满足人民阅读需要”,表目的,排除A;中共七大,确立了毛泽东思想的领导地位,故排除B;D与史实不符,排除。

32. 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了当时希腊城邦

A. 神权与世俗权威相结合 B. 市民居住环境极其恶劣

C. 所有公共建筑庄重典雅 D. 民主政治生活丰富多彩

【答案】A

【解析】本题考点是希腊城邦。以城邦建筑地点设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。由“宗教中心”“政治活动中心”可知正确选项是A。B、C、D所述与材料无关,排除。此外,中国商周讲神权与王权的结合,西方也是如此,是神权与世俗权力的结合,受欧洲大陆建筑思想影响而建的美国国会就建在山上,故有国会山一说,这可作为一证据。

33. 卢梭认为,“按照‘民主制’这个词的严格意义上看来,真正的民主制从来就没有过,而且将来也不会有”;他还补充说,“没有任何一种政府是像民主制政府或人民的政府这样容易发生内战和内乱的了”。为此他

A. 反对民主制度 B. 提出社会契约论

C. 主张天赋人权 D. 反对自由思想

【答案】B

【解析】本题考点是希腊城邦。以城邦建筑地点设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。材料谈论对象是“民主制”,结合所学,B正确。材料中“民主政府容易发生内战和内乱”,并未表明卢梭“反对民主制度”,A错;C与材料无关,排除C;自由与材料无关,排除D。

34. 1934年,希特勒邀请舞蹈家、演员里芬施塔尔拍摄了一部记录他演讲、游行、集会和阅兵的电影《意志的胜利》。电影中希特勒闪耀着迷炫的光芒,如同神灵一般向观众走来。希特勒的主要意图是

A.对外宣传弘扬文化 B.炫耀成就震慑西方

C.记录历史保存传统 D.神话自己蛊惑世人

【答案】D

【解析】本题考点是二战。以希特勒请人拍摄记录电影设计试题情境,考查学生透过历史现象看本质的能力。由材料中“神灵一般”和希特勒的“法西斯头子”身份得出D正确。材料没有涉及电影的发行,A错;没有涉及与西方关系,B错;没有涉及“记录历史”,C错。

35. 1946年杜鲁门总统批准了《富布赖特法案》,由国务院统筹和管理对外英语推广;1953年,艾森豪威尔总统批准成立美国新闻署,宣传美国的对外政策和意识形态,推销和宣传美国的形象。这些活动

A. 确立了英语的世界通用语言地位

B. 有利于世界各国更好地学习美国

C. 服务于美国全球战略和国家利益

D. 改变了欧洲国家主导世界的局面

【答案】C

【解析】本题考点是二战后美国外交。以美国新闻署的成立设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。结合所学,依据材料,C正确。A、B、D与史实不符合,排除A、B、D。

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1853年,洪秀全在《天朝田亩制度》中提出建立“有田同耕、有饭同食、有钱同使、无处不均匀、无处不饱暖的”的人间天堂。

康有为在《大同书》中描绘了社会从“据乱”到“升平”到“大同”的发展过程,希望最终建立一个国家消亡、财产公有的大同社会。

孙中山提出了“天下为公”的大同社会理想。他以三民主义为基础,在继承传统大同思想的同时又吸取了近代西方社会主义的某些观点而形成新的社会理想,他认为民生主义就是社会主义,简单地把“大同”等同于社会主义。

——摘编自冯帆《传统小康社会思想及其历史启示》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代“先进中国人”大同思想的共同特点和实践结果并分析造成这种结果的原因。(8分)

材料二 1985年邓小平在全国科技工作会议上讲话时指出:我们奋斗了几十年,就是为了消灭贫困。第一步,本世纪末,达到小康水平,就是不穷不富,日子比较好过的水平。第二步,再用三五十年的时间,在经济上接近发达国家的水平,使人民生活比较富裕。根据邓小平的这个战略考虑,十三大把我国的现代化发展战略调整为分三步走,即第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到20世纪末,国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

——摘编自人民版高中《历史》等

(2)根据材料并结合所学知识,概括邓小平小康社会思想的特点并指出新时期我们党和政府为实现全民小康而进行的努力。(12分)

(3)结合以上材料,谈谈你对近代以来中国大同与小康社会思想及其实践的认识。(5分)

【答案】(1)共同特点:均贫富。(2分)

实践结果:都失败。

原因:中国半殖民半封建社会性质决定;阶级局限性;所领导的革命或改革的失败;当时中国生产力水平低经济发展落后等。(6分,3点即可)

(2)(12分)

特点:与现代化建设结合;有明确经济指标;有具体实施政策。(6分 )

努力:实行改革开放;以经济建设为中心;建立和不断完善各种社会保障制度;实施精准扶贫、新农村建设和乡村振兴等。(6分)

(3)(5分)

认识:大同和小康思想在中国有悠久的文化传统,体现了中国人民对美好社会的向往;在中国共产党领导下,赢得民族独立,为实现小康社会提供前提;社会主义制度的确立和完善是根本等。(1点2分,3点5分,其他言之有理也可)

【解析】全面建成小康社会是2021年的大事,本题不回避这一热点。2020年,国家考试中心强调要加强“四史”(党史、国史、改革开放史、国际社会主义运动史)的考查。基于这样的背景,本题具有特殊的考查意义。

解答(1)问,由材料“四有两无”“财产公有”等,可知“大同思想”的特点是“均贫富”;结合所学知识,可知道结果“失败”;分析具体原因须结合所学,从社会背景、政治、经济等方面入手即可。解答第(2)问中邓小平小康社会思想的特点,依据“史论结合”,抓住材料中“生产总值”“现代化”“第一步”“第二步”“第三步”等,可概括特点。解答第(3)问,从材料一可得出历史悠久,人民向往;从材料二可知党的领导、社会主义制度的建立等。

42.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思认为,人民是历史的主体,是历史的创造者,人应获得自由与全面发展。马克思的这一人民性思想是在批判吸收多种理论资源的基础上形成的。从古希腊到文艺复兴的人文主义传统引起马克思对人和人类的关注;启蒙思想尤其是法国启蒙运动宣扬的人权与自由一度使青年马克思成为启蒙的追随者,开始进入探求人民性的实践领域;费尔巴哈帮助马克思从历史唯物主义的视角进入现实的人;对黑格尔绝对精神的扬弃使得马克思在重新发现国家与市民社会关系中发现历史的真正主体一--人民。马克思通过对上述思想资源的吸收转化书写出一幅人民至上的画卷,在创立历史唯物主义的同时找到一条实现人类解放的道路。

——摘编自朱建伟 徐军《马克思人民性思想的理论渊源》

从材料中提取任2-3个西方思想发展史上思想或思想解放运动的关键词,在构建它们之间关联关系的基础上拟定一个论题,并结合所学知识阐述拟定的论题。(要求:关键词准确、论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)(12分)

【答案示例】

关键词:文艺复兴、启蒙运动、马克思主义(1分)

论题:文艺复兴、启蒙运动为马克思主义的产生提供思想来源(2分)

阐述:人类思想文化史上的优秀成果是马克思主义的思想源泉。智者运动的代表人物普罗塔戈拉提出“人是万物的尺度”,把人置于社会和世界的中心。文艺复兴运动以人文主义为指导思想,提出以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严。启蒙运动以理性主义为指导思想,批判封建专制主义、宗教愚昧及特权主义,宣传自由、民主和平等思想。这些成果被马克思关注、学习,并在此基础上他提出自己的人民性及实现全世界无产阶级和全人类的彻底解放。综上,马克思吸收和改造了文艺复兴、启蒙运动等人类思想文化的优秀成果,创立了马克思主义,以指导无产阶级的革命斗争。(9分)

【解析】一切优秀文明成果都是我们学习借鉴的对象。一切文化都是对前代优秀文化的继承与发展。文艺复兴、启蒙运动、马克思主义的诞生等是世界思想文化史上的重大事件,是教材的主干知识,是高频考点。本题就是基于这样的认识命制的。

解答问题,依照要求做即可,当然要考虑自己对所拟论题的驾驭能力。可选两个,也可选3个,如古希腊的人文主义、德国古典哲学、文艺复兴、启蒙运动、马克思主义等都是选择的对象。

44.【必修一——历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 南北朝时,战乱频仍,民生凋敝。581年,杨坚受北周静帝禅让为帝,改元开皇。隋文帝在位期间,对国家体制进行了改革。在中央设立五省,五省中内史省、门下省、尚书省掌实权;其中,内史省负责决策,门下省负责审议,尚书省负责执行;尚书省下设吏、民、礼、兵、刑、工六部。改州郡县三级制为郡县制,至隋炀帝时,全国仅存郡190个,县1255个。修订《开皇律》,废止前代死罪、流罪以及灭族等恶法。还实行科举选士制度,重才学而不重门第。隋文帝的改革对后世影响巨大,但由于改革力度过大,不但触犯了诸多方面的利益,而且超越了民心国力的承受能力,致隋统治37年而亡。

——摘编自张晋藩主编《中国法制通史(第7卷)》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评隋文帝改革。(9分)

【答案】(1)内容:确立三省六部制;简化地方行政机构;废除酷刑;建立科举制等。(1点2分,总分6分)

(2)简评:完善专制主义中央集权制;节省国家开支,减轻百姓负担;提高了行政效率;减轻法律的残酷和野蛮性;科举制削弱了门阀大族世袭特权;对后代影响很大。但改革实施不当,激化各种社会矛盾,带来严重统治危机。(积极评价6分,消极3分)

【解析】解答(1)问,由材料“在中央设......”等可知,改革内容。解答第(2)问,要评价改革,注意时代背景,改革内容与影响一一对应,最后辩证分析,看最终结果,指出不足。

45.【历史——选修4:中外历史人物评说】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 黄汲清(1904~1995),中国构造地质学家、地层古生物学家和石油地质学家。他出生于仁寿县一教育世家。1924年,考入北京大学地质系。1932年夏,受中华教育文化基金会资助,他赴瑞士留学,获理学博士学位,1936年返回祖国。1932年黄汲清在地质调查的基础上发表专著《中国南部二叠纪地层》,成为世界标准剖面之一。1945年发表《中国主要地质构造单位》一书,奠定了用历史分析法研究中国大地构造的基础。1954年,黄汲清根据他的大地构造研究和陆相生油论,提出华北、松辽、鄂尔多斯和四川盆地为石油勘探重点普查地区,后在这些地方发现了丰富的油气资源。1958起他历任中国科学技术协会委员、常委,中国地质学会理事长等,并培养研究生,推动了我国地质学的发展;同时还致力于国际交流,为提高我国地质学的国际声誉作出了贡献。

——摘编自吴志敏《中国石油之父黄汲清》等

(1)根据材料,概括黄汲清对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析黄汲清取得成就的原因。(7分)

【答案】(1)培养科学人才;推动中国地质学的发展;长期主持科研机构和进行科研项目;将科研成果应用于国家石油勘探建设等。(1点2分,8分)

(2)家学影响,勤奋学习;献身科学,富有爱国精神;治学严谨,遵循科学要求;国家的支持和建设的需要。(1点2分,3点7分)

【解析】近年美国打压中国科技发展,2021年“杂交水稻之父”袁隆平去世,让国人国家关注中国科技发展。黄汲清是仁寿籍地质学家。本题把乡土文化与“科教兴国”结合起来,故本题具有特殊的考查意义。

解答问题,依据“史论结合”,认真阅读所给材料,按作答要求做即可。

眉山市高中2022届第四期期末教学质量检测文科综合测试历史试题及其解析

2021.07

一、单项选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)每小题列出的四个选项中只有一个是正确的。请将答题卡上对应题目所选的选项涂黑。

24.《韩非子·内储说上》载:“殷之法,刑弃灰于街者。......殷之法,弃灰于公道者,断其手。”由此推知商朝

A.以德稳定秩序

B.立法防止疫病

C.设礼规范行为

D.立法保护环境

25.汉武帝颁行“推恩令”“附益之法”“罢黜百家,独尊儒术”“盐铁专卖”等措施,实行有效的国家治理。这些措施

A.出于强化思想控制的目的

B.有利于巩固汉朝的大一统

C.推动整个国家经济的发展

D.加强了中央对地方的管理

26.作为唐代长江上中游地区全体民众日常生活重要内容的岁时节令,主要有元旦节、上元节、寒食与清明节、端午节、中秋节、重阳节、除夕节,节日文化活动异彩纷呈,并以年度为周期循环往复的进行。这反映出唐朝

A.民生富足

B.民风淳朴

C.文化昌盛

D.民族交融

27.明代以前,文庙中只有“先贤祠”,明代以后,先贤祠开始分设,形成乡贤祠和名宦祠,里面供奉有“官”“士”“民”三个等级。乡贤祠和名宦祠原先不在文庙之内,自明代中期开始,将其移入文庙,并加以制度化和普遍化。这种变化反映了

A.建筑布局日趋合理

B.儒家伦理教化加强

C.明代百姓地位提高

D.中央集权制度强化

28.1907年,清政府颁布《学部奏定女子学堂章程》,规定:“女子小学堂以养成女子之德操与必须之知识技能并留意使身体发育为宗旨。”“女子高等小学堂之教科凡九科:曰修身、国文、算术、中国历史、地理、格致、图画、女红、体操;外音乐一科为随意科,得斟酌加入。”由此可见,当时清政府的教育

A. 形成完整教育体系

B. 重视世界意识培养

C. 体现社会转型特征

D. 加强女生体育锻炼

29.北伐战争前后,在国民革命的氛围中,中国医界开始倡导“革命”,中医界有“中医革命团”,西医方面也有“医学革命”之倡。中医革命是欲借激烈的革命希望“重生”,西医却是要革中医的“命”。据此可推知,当时

A.中国面临的社会危机日益严重

B.传统文化已实现了近代化转型

C.宽松自由的社会环境催生革命

D.资产阶级民主革命思潮成主流

30.据1947年出版的《红十字月刊》第18期上的胡兰生《中华民国红十字会历史与工作概述》记载,部分年份中国红十字会收入如下表:

时间

收入

(含货物折价)

种类

来源

1937年8月

至1938年3月

448 443.98元

捐款、医药器材、霍乱预防疫苗、绷带、粮食等

少部分为(国民)政府之补助,但大多数依赖于国际社会援助

1942年

2000 万元

1943年

约2500万元

1944年

约14 000万元

1945年

60 000万元

由此可知

A.中国抗战得到世界广泛支持

B.西方援华物资侧重解决民生

C.西方援华贯穿抗日战争始终

D.国际间人道援助的合作加强

31.1950年5月,中共中央决定成立《毛泽东选集》出版委员会,负责《毛泽东选集》出版工作,以满足人民阅读需要。同年,决定将新华书店作为统一的国家发行机构,重点发行马列著作和毛泽东著作。上述决定旨在

A.广泛宣传毛泽东思想 B.确立毛泽东思想的领导地位

C.增强民众的政治认同 D.以学理论助推工农识字教育

32.公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了当时希腊城邦

A.神权与世俗权威相结合

B.市民居住环境极其恶劣

C.所有公共建筑庄重典雅

D.民主政治生活丰富多彩

33.卢梭认为,“按照‘民主制’这个词的严格意义上看来,真正的民主制从来就没有过,而且将来也不会有”;他还补充说,“没有任何一种政府是像民主制政府或人民的政府这样容易发生内战和内乱的了”。为此他

A.反对民主制度

B.提出社会契约论

C.主张天赋人权

D.反对自由思想

34.1934年,希特勒邀请舞蹈家、演员里芬施塔尔拍摄了一部记录他演讲、游行、集会和阅兵的电影《意志的胜利》。电影中希特勒闪耀着迷炫的光芒,如同神灵一般向观众走来。希特勒的主要意图是

A.对外宣传弘扬文化

B.炫耀成就震慑西方

C.记录历史保存传统

D.神话自己蛊惑世人

35.1946年杜鲁门总统批准了《富布赖特法案》,由国务院统筹和管理对外英语推广;1953年,艾森豪威尔总统批准成立美国新闻署,宣传美国的对外政策和意识形态,推销和宣传美国的形象。这些活动

A.确立了英语的世界通用语言地位

B.有利于世界各国更好地学习美国

C.服务于美国全球战略和国家利益

D.改变了欧洲国家主导世界的局面

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1853年,洪秀全在《天朝田亩制度》中提出建立“有田同耕、有饭同食、有钱同使、无处不均匀、无处不饱暖的”的人间天堂。

康有为在《大同书》中描绘了社会从“据乱”到“升平”到“大同”的发展过程,希望最终建立一个国家消亡、财产公有的大同社会。

孙中山提出了“天下为公”的大同社会理想。他以三民主义为基础,在继承传统大同思想的同时又吸取了近代西方社会主义的某些观点而形成新的社会理想,他认为民生主义就是社会主义,简单地把“大同”等同于社会主义。

——摘编自冯帆《传统小康社会思想及其历史启示》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代“先进中国人”大同思想的共同特点和实践结果并分析造成这种结果的原因。(8分)

材料二 1985年邓小平在全国科技工作会议上讲话时指出:我们奋斗了几十年,就是为了消灭贫困。第一步,本世纪末,达到小康水平,就是不穷不富,日子比较好过的水平。第二步,再用三五十年的时间,在经济上接近发达国家的水平,使人民生活比较富裕。根据邓小平的这个战略考虑,十三大把我国的现代化发展战略调整为分三步走,即第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到20世纪末,国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

——摘编自人民版高中《历史》等

(2)根据材料并结合所学知识,概括邓小平小康社会思想的特点并指出新时期我们党和政府为实现全民小康而进行的努力。(12分)

(3)结合以上材料,谈谈你对近代以来中国大同与小康社会思想及其实践的认识。(5分)

42.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思认为,人民是历史的主体,是历史的创造者,人应获得自由与全面发展。马克思的这一人民性思想是在批判吸收多种理论资源的基础上形成的。从古希腊到文艺复兴的人文主义传统引起马克思对人和人类的关注;启蒙思想尤其是法国启蒙运动宣扬的人权与自由一度使青年马克思成为启蒙的追随者,开始进入探求人民性的实践领域;费尔巴哈帮助马克思从历史唯物主义的视角进入现实的人;对黑格尔绝对精神的扬弃使得马克思在重新发现国家与市民社会关系中发现历史的真正主体一人民。马克思通过对上述思想资源的吸收转化书写出一幅人民至上的画卷,在创立历史唯物主义的同时找到一条实现人类解放的道路。

——摘编自朱建伟 徐军《马克思人民性思想的理论渊源》

从材料中提取任2-3个西方思想发展史上思想或思想解放运动的关键词,在构建它们之间关联关系的基础上拟定一个论题,并结合所学知识阐述拟定的论题。(要求:关键词准确、论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)(12分)

44.【必修一——历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 南北朝时,战乱频仍,民生凋敝。581年,杨坚受北周静帝禅让为帝,改元开皇。隋文帝在位期间,对国家体制进行了改革。在中央设立五省,五省中内史省、门下省、尚书省掌实权;其中,内史省负责决策,门下省负责审议,尚书省负责执行;尚书省下设吏、民、礼、兵、刑、工六部。改州郡县三级制为郡县制,至隋炀帝时,全国仅存郡190个,县1255个。修订《开皇律》,废止前代死罪、流罪以及灭族等恶法。还实行科举选士制度,重才学而不重门第。隋文帝的改革对后世影响巨大,但由于改革力度过大,不但触犯了诸多方面的利益,而且超越了民心国力的承受能力,致隋统治37年而亡。

——摘编自张晋藩主编《中国法制通史(第7卷)》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评隋文帝改革。(9分)

45.[历史——选修4:中外历史人物评说]阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

黄汲清(1904~1995),中国构造地质学家、地层古生物学家和石油地质学家。他出生于仁寿县一教育世家。1924年,考入北京大学地质系。1932年夏,受中华教育文化基金会资助,他赴瑞士留学,获理学博士学位,1936年返回祖国。1932年黄汲清在地质调查的基础上发表专著《中国南部二叠纪地层》,成为世界标准剖面之一。1945年发表《中国主要地质构造单位》一书,奠定了用历史分析法研究中国大地构造的基础。1954年,黄汲清根据他的大地构造研究和陆相生油论,提出华北、松辽、鄂尔多斯和四川盆地为石油勘探重点普查地区,后在这些地方发现了丰富的油气资源。1958起他历任中国科学技术协会委员、常委,中国地质学会理事长等,并培养研究生,推动了我国地质学的发展;同时还致力于国际交流,为提高我国地质学的国际声誉作出了贡献。

——摘编自吴志敏《中国石油之父黄汲清》等

(1)根据材料,概括黄汲清对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析黄汲清取得成就的原因。(7分)

眉山市高中2022届第四期期末教学质量检测文科综合测试历史试题解析

2021.07

一、单项选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)每小题列出的四个选项中只有一个是正确的。请将答题卡上对应题目所选的选项涂黑。

24.24.《韩非子·内储说上》载:“殷之法,刑弃灰于街者。......殷之法,弃灰于公道者,断其手。”由此推知商朝

A.以德稳定秩序

B.立法防止疫病

C.设礼规范行为

D.立法保护环境

【答案】D

【解析】本题考点是先秦诸子百家。抓住材料中关键词“法”“街”“公道”,思考它们之间的关系,故正确选项是D;材料中涉及“法”,A、C错;材料未谈疫病,排除B。环境是广义词,材料中“街”“公道”指人居环境,它属于公共利益,公共利益遭破坏,势必引起社会矛盾,故立法保护人居环境,也是促进社会稳定;设问词是推知商朝的情况,不是问《韩非子》作者讲此话的意图,这点希望不要做过度解读。

25. 汉武帝颁行“推恩令”“附益之法”“罢黜百家,独尊儒术”“盐铁专卖”等措施,实行有效的国家治理。这些措施

A.出于强化思想控制的目的 B.有利于巩固汉朝的大一统

C.推动整个国家经济的发展 D.加强了中央对地方的管理

【答案】B

【解析】本题考点是秦汉大一统。材料中“推恩令”“附益之法”是解决王国问题,“罢黜百家,独尊儒术”是解决思想统一问题,“盐铁专卖”是控制经济,故B正确。A、C、D都是对材料的不完全概括,故错。

26. 作为唐代长江上中游地区全体民众日常生活重要内容的岁时节令,主要有元旦节、上元节、寒食与清明节、端午节、中秋节、重阳节、除夕节,节日文化活动异彩纷呈,并以年度为周期循环往复的进行。这反映出唐朝

A. 民生富足 B. 民风淳朴

C. 文化昌盛 D. 民族交融

【答案】C

【解析】本题考点是唐朝文化。以节日文化设计试题情境,抓住节日多、节日活动丰富并循环,故C正确。民生富足与节日活动没有必然的因果关系,A错;仅过节日,不涉及民风,故B错;材料不涉及各民族,D错。

27. 明代以前,文庙中只有“先贤祠”,明代以后,先贤祠开始分设,形成乡贤祠和名宦祠,里面供奉有“官”“士”“民”三个等级。乡贤祠和名宦祠原先不在文庙之内,自明代中期开始,将其移入文庙,并加以制度化和普遍化。这种变化反映了

A.建筑布局日趋合理 B.儒家伦理教化加强

C.明代百姓地位提高 D.中央集权制度强化

【答案】B

【解析】本题考点是儒家文化。以文庙中“先贤祠”的变化设计试题情境,抓住“文庙”“先贤”“制度化”,B正确。材料不涉及建筑布局,A错;材料中没有确切单指百姓,C错;没有涉及中央集权,D错。

28. 1907年,清政府颁布《学部奏定女子学堂章程》,规定:“女子小学堂以养成女子之德操与必须之知识技能并留意使身体发育为宗旨。”“女子高等小学堂之教科凡九科:曰修身、国文、算术、中国历史、地理、格致、图画、女红、体操;外音乐一科为随意科,得斟酌加入。”由此可见,当时清政府的教育

A. 形成完整教育体系 B. 重视世界意识培养

C. 体现社会转型特征 D. 加强女生体育锻炼

【答案】C

【解析】本题考点是晚清社会生活。2016年全国3卷29题,考查1903年张之洞等拟《奏定学堂章程》的根本目的。本题则以1907年《学部奏定女子学堂章程》设计试题情境,由材料中“女子之德操”可得出教育具有旧式封建特征,由“格致”“体操”得出具有近代特征,故体现社会转型特征,C正确。完整教育体系指从幼儿园、小学、初等、中等到高等教育形成的体系,A错;B、D仅是局部对应,以偏概全,故错。

29. 北伐战争前后,在国民革命的氛围中,中国医界开始倡导“革命”,中医界有“中医革命团”,西医方面也有“医学革命”之倡。中医革命是欲借激烈的革命希望“重生”,西医却是要革中医的“命”。据此可推知,当时

A.中国面临的社会危机日益严重 B.传统文化已实现了近代化转型

C.宽松自由的社会环境催生革命 D.资产阶级民主革命思潮成主流

【答案】A

【解析】本题考点是国民革命。以医界“革命”设计试题情境,考查学生对历史现象的解读能力。由医界纷纷“革命”希望“重生”等,可知A正确。B、C与史实不符,故错;民主革命是反帝反封,材料仅是“革命”,无法判断医界革命是民主革命,故错。

30. 据1947年出版的《红十字月刊》第18期胡兰生《中华民国红十字会历史与工作概述》记载,部分年份中国红十字会收入如下表:

时间

收入

(含货物折价)

种类

来源

1937年8月

至1938年3月

448 443.98元

捐款、医药器材、霍乱预防疫苗、绷带、粮食等

少部分为(国民)政府之补助,但大多数依赖于国际社会援助

1942年

2000 万元

1943年

约2500万元

1944年

约14 000万元

1945年

60 000万元

由此可知

A. 中国抗战得到世界广泛支持 B. 西方援华物资侧重解决民生

C. 西方援华贯穿抗日战争始终 D. 国际间人道援助的合作加强

【答案】D

【解析】本题考点是抗日战争。以中国红十字会收入设计试题情境,考查学生获取信息的能力。由“红十字会收入”来源与种类,可知道D正确。材料没有出现军事、政治等,无法得出“广泛支持”,故A错;材料中是红十字会的收入,来自西方的有“捐款”,没有用途的明细,故B错;抗日战争从1931-1945年,材料中仅部分时段,C错。

31. 1950年5月,中共中央决定成立《毛泽东选集》出版委员会,负责《毛泽东选集》出版工作,以满足人民阅读需要。同年,决定将新华书店作为统一的国家发行机构,重点发行马列著作和毛泽东著作。上述决定旨在

A.广泛宣传毛泽东思想 B.确立毛泽东思想的领导地位

C.增强民众的政治认同 D.以学理论助推工农识字教育

【答案】C

【解析】本题考点是建国以来的政治。以中共中央出版发行《毛泽东选集》设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。毛泽东思想是党的指导思想,全国人民的阅读利于“增强政治认同”,故C正确。材料中“以满足人民阅读需要”,表目的,排除A;中共七大,确立了毛泽东思想的领导地位,故排除B;D与史实不符,排除。

32. 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了当时希腊城邦

A. 神权与世俗权威相结合 B. 市民居住环境极其恶劣

C. 所有公共建筑庄重典雅 D. 民主政治生活丰富多彩

【答案】A

【解析】本题考点是希腊城邦。以城邦建筑地点设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。由“宗教中心”“政治活动中心”可知正确选项是A。B、C、D所述与材料无关,排除。此外,中国商周讲神权与王权的结合,西方也是如此,是神权与世俗权力的结合,受欧洲大陆建筑思想影响而建的美国国会就建在山上,故有国会山一说,这可作为一证据。

33. 卢梭认为,“按照‘民主制’这个词的严格意义上看来,真正的民主制从来就没有过,而且将来也不会有”;他还补充说,“没有任何一种政府是像民主制政府或人民的政府这样容易发生内战和内乱的了”。为此他

A. 反对民主制度 B. 提出社会契约论

C. 主张天赋人权 D. 反对自由思想

【答案】B

【解析】本题考点是希腊城邦。以城邦建筑地点设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。材料谈论对象是“民主制”,结合所学,B正确。材料中“民主政府容易发生内战和内乱”,并未表明卢梭“反对民主制度”,A错;C与材料无关,排除C;自由与材料无关,排除D。

34. 1934年,希特勒邀请舞蹈家、演员里芬施塔尔拍摄了一部记录他演讲、游行、集会和阅兵的电影《意志的胜利》。电影中希特勒闪耀着迷炫的光芒,如同神灵一般向观众走来。希特勒的主要意图是

A.对外宣传弘扬文化 B.炫耀成就震慑西方

C.记录历史保存传统 D.神话自己蛊惑世人

【答案】D

【解析】本题考点是二战。以希特勒请人拍摄记录电影设计试题情境,考查学生透过历史现象看本质的能力。由材料中“神灵一般”和希特勒的“法西斯头子”身份得出D正确。材料没有涉及电影的发行,A错;没有涉及与西方关系,B错;没有涉及“记录历史”,C错。

35. 1946年杜鲁门总统批准了《富布赖特法案》,由国务院统筹和管理对外英语推广;1953年,艾森豪威尔总统批准成立美国新闻署,宣传美国的对外政策和意识形态,推销和宣传美国的形象。这些活动

A. 确立了英语的世界通用语言地位

B. 有利于世界各国更好地学习美国

C. 服务于美国全球战略和国家利益

D. 改变了欧洲国家主导世界的局面

【答案】C

【解析】本题考点是二战后美国外交。以美国新闻署的成立设计试题情境,考查学生对历史现象的理解能力。结合所学,依据材料,C正确。A、B、D与史实不符合,排除A、B、D。

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1853年,洪秀全在《天朝田亩制度》中提出建立“有田同耕、有饭同食、有钱同使、无处不均匀、无处不饱暖的”的人间天堂。

康有为在《大同书》中描绘了社会从“据乱”到“升平”到“大同”的发展过程,希望最终建立一个国家消亡、财产公有的大同社会。

孙中山提出了“天下为公”的大同社会理想。他以三民主义为基础,在继承传统大同思想的同时又吸取了近代西方社会主义的某些观点而形成新的社会理想,他认为民生主义就是社会主义,简单地把“大同”等同于社会主义。

——摘编自冯帆《传统小康社会思想及其历史启示》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代“先进中国人”大同思想的共同特点和实践结果并分析造成这种结果的原因。(8分)

材料二 1985年邓小平在全国科技工作会议上讲话时指出:我们奋斗了几十年,就是为了消灭贫困。第一步,本世纪末,达到小康水平,就是不穷不富,日子比较好过的水平。第二步,再用三五十年的时间,在经济上接近发达国家的水平,使人民生活比较富裕。根据邓小平的这个战略考虑,十三大把我国的现代化发展战略调整为分三步走,即第一步,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到20世纪末,国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

——摘编自人民版高中《历史》等

(2)根据材料并结合所学知识,概括邓小平小康社会思想的特点并指出新时期我们党和政府为实现全民小康而进行的努力。(12分)

(3)结合以上材料,谈谈你对近代以来中国大同与小康社会思想及其实践的认识。(5分)

【答案】(1)共同特点:均贫富。(2分)

实践结果:都失败。

原因:中国半殖民半封建社会性质决定;阶级局限性;所领导的革命或改革的失败;当时中国生产力水平低经济发展落后等。(6分,3点即可)

(2)(12分)

特点:与现代化建设结合;有明确经济指标;有具体实施政策。(6分 )

努力:实行改革开放;以经济建设为中心;建立和不断完善各种社会保障制度;实施精准扶贫、新农村建设和乡村振兴等。(6分)

(3)(5分)

认识:大同和小康思想在中国有悠久的文化传统,体现了中国人民对美好社会的向往;在中国共产党领导下,赢得民族独立,为实现小康社会提供前提;社会主义制度的确立和完善是根本等。(1点2分,3点5分,其他言之有理也可)

【解析】全面建成小康社会是2021年的大事,本题不回避这一热点。2020年,国家考试中心强调要加强“四史”(党史、国史、改革开放史、国际社会主义运动史)的考查。基于这样的背景,本题具有特殊的考查意义。

解答(1)问,由材料“四有两无”“财产公有”等,可知“大同思想”的特点是“均贫富”;结合所学知识,可知道结果“失败”;分析具体原因须结合所学,从社会背景、政治、经济等方面入手即可。解答第(2)问中邓小平小康社会思想的特点,依据“史论结合”,抓住材料中“生产总值”“现代化”“第一步”“第二步”“第三步”等,可概括特点。解答第(3)问,从材料一可得出历史悠久,人民向往;从材料二可知党的领导、社会主义制度的建立等。

42.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思认为,人民是历史的主体,是历史的创造者,人应获得自由与全面发展。马克思的这一人民性思想是在批判吸收多种理论资源的基础上形成的。从古希腊到文艺复兴的人文主义传统引起马克思对人和人类的关注;启蒙思想尤其是法国启蒙运动宣扬的人权与自由一度使青年马克思成为启蒙的追随者,开始进入探求人民性的实践领域;费尔巴哈帮助马克思从历史唯物主义的视角进入现实的人;对黑格尔绝对精神的扬弃使得马克思在重新发现国家与市民社会关系中发现历史的真正主体一--人民。马克思通过对上述思想资源的吸收转化书写出一幅人民至上的画卷,在创立历史唯物主义的同时找到一条实现人类解放的道路。

——摘编自朱建伟 徐军《马克思人民性思想的理论渊源》

从材料中提取任2-3个西方思想发展史上思想或思想解放运动的关键词,在构建它们之间关联关系的基础上拟定一个论题,并结合所学知识阐述拟定的论题。(要求:关键词准确、论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)(12分)

【答案示例】

关键词:文艺复兴、启蒙运动、马克思主义(1分)

论题:文艺复兴、启蒙运动为马克思主义的产生提供思想来源(2分)

阐述:人类思想文化史上的优秀成果是马克思主义的思想源泉。智者运动的代表人物普罗塔戈拉提出“人是万物的尺度”,把人置于社会和世界的中心。文艺复兴运动以人文主义为指导思想,提出以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严。启蒙运动以理性主义为指导思想,批判封建专制主义、宗教愚昧及特权主义,宣传自由、民主和平等思想。这些成果被马克思关注、学习,并在此基础上他提出自己的人民性及实现全世界无产阶级和全人类的彻底解放。综上,马克思吸收和改造了文艺复兴、启蒙运动等人类思想文化的优秀成果,创立了马克思主义,以指导无产阶级的革命斗争。(9分)

【解析】一切优秀文明成果都是我们学习借鉴的对象。一切文化都是对前代优秀文化的继承与发展。文艺复兴、启蒙运动、马克思主义的诞生等是世界思想文化史上的重大事件,是教材的主干知识,是高频考点。本题就是基于这样的认识命制的。

解答问题,依照要求做即可,当然要考虑自己对所拟论题的驾驭能力。可选两个,也可选3个,如古希腊的人文主义、德国古典哲学、文艺复兴、启蒙运动、马克思主义等都是选择的对象。

44.【必修一——历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 南北朝时,战乱频仍,民生凋敝。581年,杨坚受北周静帝禅让为帝,改元开皇。隋文帝在位期间,对国家体制进行了改革。在中央设立五省,五省中内史省、门下省、尚书省掌实权;其中,内史省负责决策,门下省负责审议,尚书省负责执行;尚书省下设吏、民、礼、兵、刑、工六部。改州郡县三级制为郡县制,至隋炀帝时,全国仅存郡190个,县1255个。修订《开皇律》,废止前代死罪、流罪以及灭族等恶法。还实行科举选士制度,重才学而不重门第。隋文帝的改革对后世影响巨大,但由于改革力度过大,不但触犯了诸多方面的利益,而且超越了民心国力的承受能力,致隋统治37年而亡。

——摘编自张晋藩主编《中国法制通史(第7卷)》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评隋文帝改革。(9分)

【答案】(1)内容:确立三省六部制;简化地方行政机构;废除酷刑;建立科举制等。(1点2分,总分6分)

(2)简评:完善专制主义中央集权制;节省国家开支,减轻百姓负担;提高了行政效率;减轻法律的残酷和野蛮性;科举制削弱了门阀大族世袭特权;对后代影响很大。但改革实施不当,激化各种社会矛盾,带来严重统治危机。(积极评价6分,消极3分)

【解析】解答(1)问,由材料“在中央设......”等可知,改革内容。解答第(2)问,要评价改革,注意时代背景,改革内容与影响一一对应,最后辩证分析,看最终结果,指出不足。

45.【历史——选修4:中外历史人物评说】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 黄汲清(1904~1995),中国构造地质学家、地层古生物学家和石油地质学家。他出生于仁寿县一教育世家。1924年,考入北京大学地质系。1932年夏,受中华教育文化基金会资助,他赴瑞士留学,获理学博士学位,1936年返回祖国。1932年黄汲清在地质调查的基础上发表专著《中国南部二叠纪地层》,成为世界标准剖面之一。1945年发表《中国主要地质构造单位》一书,奠定了用历史分析法研究中国大地构造的基础。1954年,黄汲清根据他的大地构造研究和陆相生油论,提出华北、松辽、鄂尔多斯和四川盆地为石油勘探重点普查地区,后在这些地方发现了丰富的油气资源。1958起他历任中国科学技术协会委员、常委,中国地质学会理事长等,并培养研究生,推动了我国地质学的发展;同时还致力于国际交流,为提高我国地质学的国际声誉作出了贡献。

——摘编自吴志敏《中国石油之父黄汲清》等

(1)根据材料,概括黄汲清对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析黄汲清取得成就的原因。(7分)

【答案】(1)培养科学人才;推动中国地质学的发展;长期主持科研机构和进行科研项目;将科研成果应用于国家石油勘探建设等。(1点2分,8分)

(2)家学影响,勤奋学习;献身科学,富有爱国精神;治学严谨,遵循科学要求;国家的支持和建设的需要。(1点2分,3点7分)

【解析】近年美国打压中国科技发展,2021年“杂交水稻之父”袁隆平去世,让国人国家关注中国科技发展。黄汲清是仁寿籍地质学家。本题把乡土文化与“科教兴国”结合起来,故本题具有特殊的考查意义。

解答问题,依据“史论结合”,认真阅读所给材料,按作答要求做即可。

同课章节目录