3 鸿门宴 教案(自主预习+课文探究+拓展延申+同步练习)

文档属性

| 名称 | 3 鸿门宴 教案(自主预习+课文探究+拓展延申+同步练习) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1008.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

鸿 门 宴

自主预习

文化传承与理解

?平“语”近人

亲仁善邻,国之宝也。

——习近平在俄罗斯“中国旅游年”开幕式上的致辞

[典出] 《左传·隐公六年》

[释义] 与邻者亲近,与邻邦友好,是我们的国宝(也是我们坚持的原则)。

[原文] 往岁,郑伯请成于陈,陈侯不许。五父谏曰:“亲仁善邻,国之宝也。君其许郑!”

[解读] 中国先秦思想家提出了“亲仁善邻,国之宝也”的思想。自古以来友善的中国人民就希望天下太平,同各国人民友好相处。亲仁善邻,是春秋时代儒家处世原则在诸侯国关系方面的运用。当下,中国有很多好邻居。如中俄两国山水相连,是好邻居、好伙伴、好朋友。习近平主席和普京总统一致决定,把扩大各领域务实合作作为今后两国关系发展的重点,为提高两国人民生活水平和质量提供重要推动力。

?诗海拾贝

叠题乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

【赏析】 诗歌开篇就以史实扣题,针对项羽的失败直接指出“势难回”。楚霸王命运的转折点是“鸿门宴”,没能杀成刘邦,到“垓下之围”时已经面临着众叛亲离的境地。而细数项羽失败的原因,最大的因素恐怕就是他自身的刚愎自用了吧。诗中的“壮士哀”就隐含着这样的信息,那时的项羽已经失去人心。天时、地利、人和之中,人和是最重要的因素,而项羽已经失去,要挽回大业十分艰难,概率也是很低的。

王安石在三、四两句中进一步加以阐释,他以辛辣的口吻明确地表示,即使项羽真的重返江东,江东子弟也是不会替他卖力的。王安石审时度势,指出项羽败局已定,势难挽回,是政治家的咏史。诗中最后的反问道出了历史的残酷与人心向背的变幻莫测,也体现出王安石独到的政治眼光。

?主题时文

如何才能让优秀传统文化既“活”又“火”?

历史是最好的教科书,中华优秀传统文化是最深厚的文化软实力。文脉延续,国之强大,离不开赓续历史传统、守护文化瑰宝。习近平总书记日前在甘肃考察时强调,要加强对国粹传承和非物质文化遗产保护的支持和扶持。可以说,支持优秀传统文化就是丰富我们的精神世界,扶持优秀传统文化就是守护共同的精神家园。

近年来,包括国粹艺术、非遗在内的优秀传统文化,渐成热潮。“故宫跑”、京剧潮、敦煌美、诗词热……诸多与优秀传统文化相关的艺术形态活跃在各大平台,不仅越来越有时代风尚,而且吸引了更多人参与其中。伴随着传播热度的是人们对优秀传统文化的高度关注。换言之,文化热,不能热在一时,而要在持续支持与扶持中焕发优秀传统文化的生命力。

应该看到,优秀传统文化“热起来”的背后,藏着对其支持与扶持的紧迫性。仔细观察一些火热的传统文化形态,多数是因为某个“IP人物”的带动而进入人们视野的。这是好现象,却也值得反思。优秀传统文化的保护与发展,如何更有持续性?如何能百花齐放?如何能激发内生动力、散发外在魅力?思考并解决好这些问题,对于加强优秀传统文化的支持和扶持大有裨益。

这就需要加强对优秀传统文化的研究,在历史与现实的对话中给予支持和扶持。弘扬传统文化,既是传播的过程,又是研究的过程,归根结底都要立足于对其深入研究之上。这几年,关于敦煌文化的话题之所以火热,与深入挖掘敦煌文化和历史遗存蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等不无相关。人们不仅知道敦煌文化,而且了解以“敦煌的女儿”樊锦诗为代表的研究员所研究的文化,更是借助诸如《敦煌飞天》的芭蕾舞感受到其中的文化魅力。只有通过深入研究,挖掘优秀传统文化的精髓及现代意义,才能真正既“活”又“火”。

这就需要具有博大胸怀,更加广泛地开展同各国的文化交流。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。以敦煌文化为例,其文化风格之丰富、文化样态之精彩,很大程度上在于历史上的中西文明交流,这是互相学习借鉴的成果。如今,共建“一带一路”,再次为优秀传统文化的研究发展、交流互鉴提供了契机。加强同沿线国家的文化交流,增进民心相通,才能学习借鉴到世界上各种优秀文明成果。应该说,中华文化之伟大在于包容互鉴,铸就中华文化新辉煌更需要秉持包容精神。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。在新时代,只有追随时代的新进步,推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力,收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字才能够活起来,中国人民在实现中国梦的进程中也才能具有更强大的精神动力。

?文学常识

一、作者档案

【简历】 司马迁(约公元前145—约公元前90),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。著名史学家、文学家、思想家。司马迁的童年是在家乡黄河边的龙门山下度过的。十岁诵古文,随父至长安,受学于经学大师董仲舒、孔安国等。年二十,遨游大江南北,其后侍从武帝巡游长城内外,足迹几遍全国,这些考察见闻为写《史记》做了良好准备。二十几岁任郎中,父司马谈死后继任太史令,广泛阅读皇家藏书和档案。后因替战败投降匈奴的李陵辩护,触怒武帝,因《史记》未完成而忍辱接受宫刑 【作品】 《史记》

【评价】 他被后人尊称为“史圣”。《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

二、背景链接

公元前209年(秦二世元年)7月,陈涉、吴广在大泽乡起义,各地纷纷响应。楚国旧贵族项梁率侄项羽(24岁)于会稽起义。泗水亭长刘邦(48岁)也在沛县起义,后归附项梁领导。后来项梁由于恃胜而骄,被秦将章邯击杀。章邯得胜后,移师围赵。这时楚怀王一面命宋义为上将,项羽为次将,北上救赵;一面命刘邦攻秦,并与诸将约定:“先入关(函谷关)者王之。”宋义停军不进,为项羽所杀。项羽率军队与秦军大战九次,最后在巨鹿彻底击溃秦军主力,章邯率二十万大军投降。秦丞相赵高逼杀秦二世,立二世之侄子婴为王。由于秦主力军为项羽所破,刘邦就很顺利地进入咸阳,秦王子婴投降。刘邦入咸阳后,为了收买民心,与秦民约法三章“杀人者死,伤人及盗抵罪”,并申明军纪,废除了秦朝一系列严刑苛政,得到了广大百姓的支持。于是派兵守关,想做关中王,驻军于霸上。项羽击败秦军后,也向函谷关进军,破关而入咸阳,驻军于鸿门,并准备消灭刘邦军队。就在这样剑拔弩张的形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。

三、文化常识

1.纪传体。纪传体是以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史事件的一种史书编纂体例。

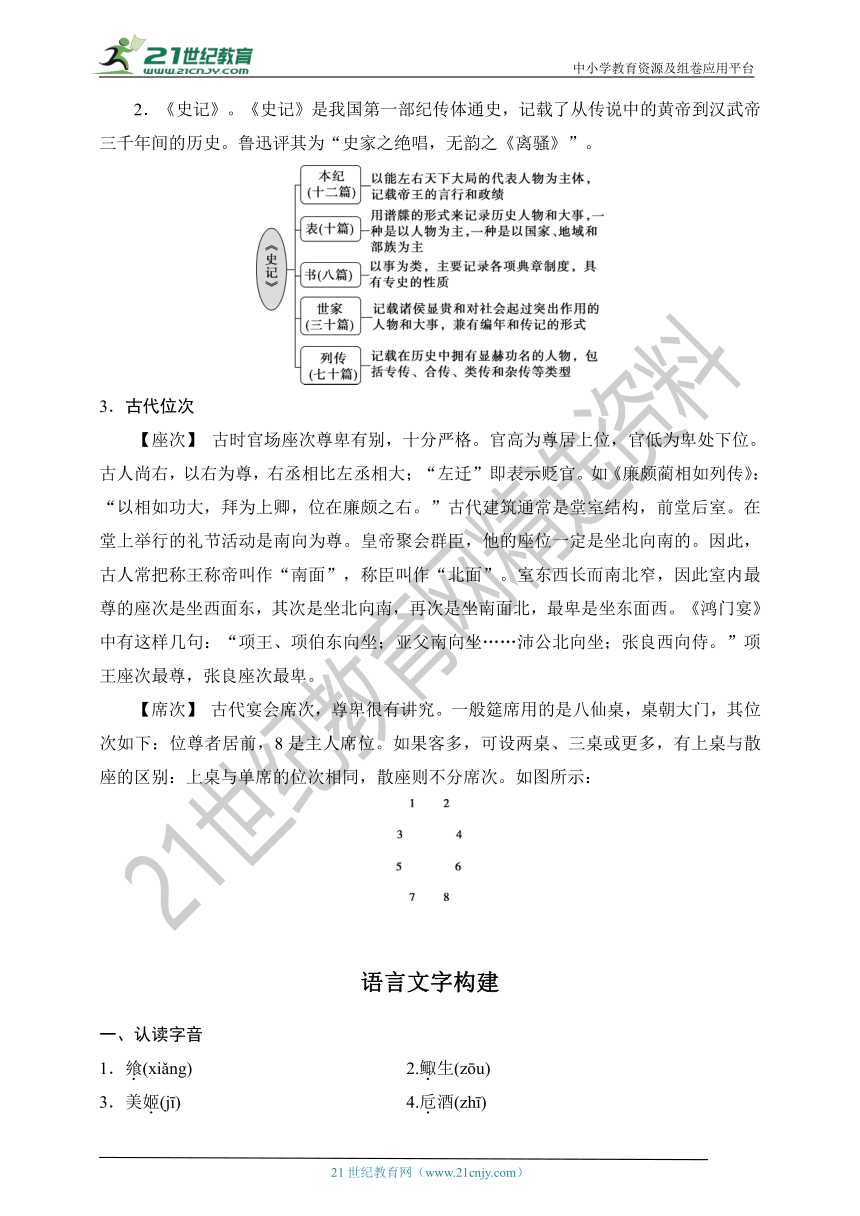

2.《史记》。《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。鲁迅评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

3.古代位次

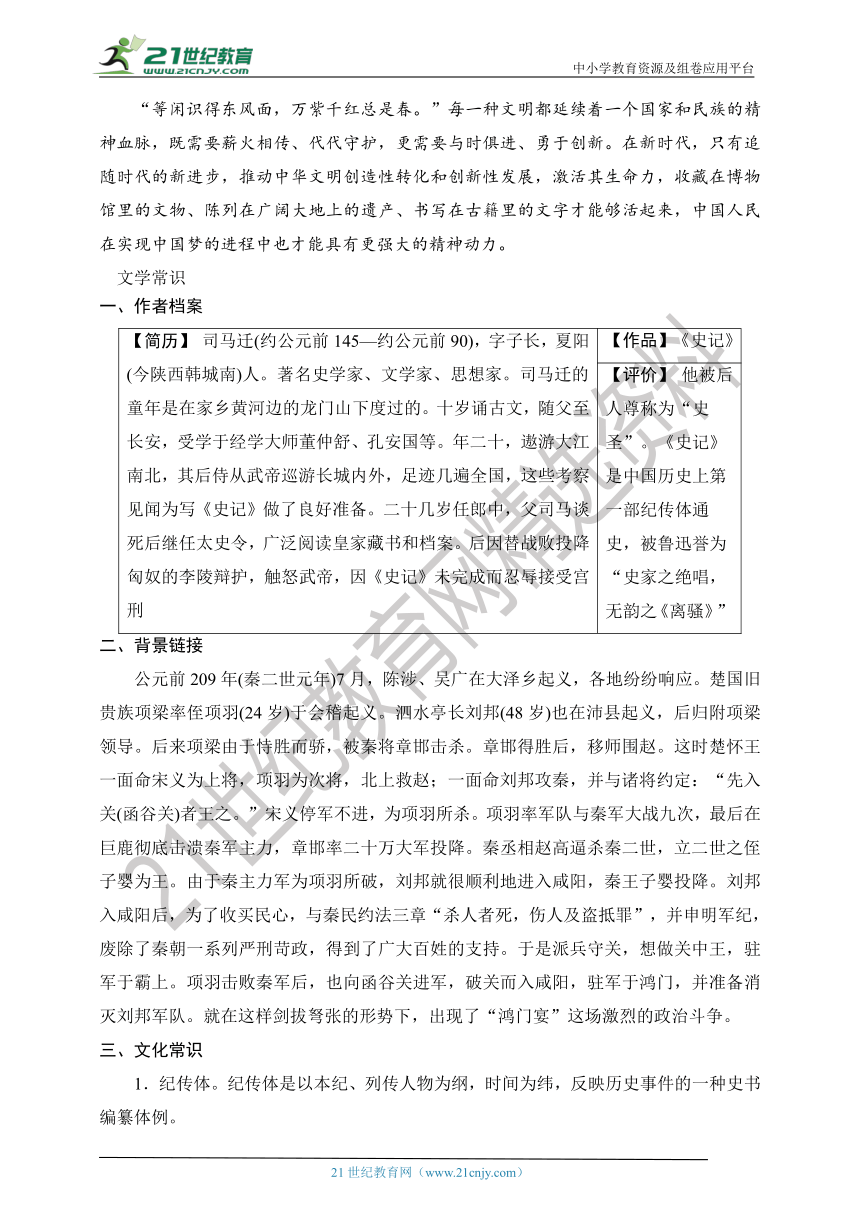

【座次】 古时官场座次尊卑有别,十分严格。官高为尊居上位,官低为卑处下位。古人尚右,以右为尊,右丞相比左丞相大;“左迁”即表示贬官。如《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。”古代建筑通常是堂室结构,前堂后室。在堂上举行的礼节活动是南向为尊。皇帝聚会群臣,他的座位一定是坐北向南的。因此,古人常把称王称帝叫作“南面”,称臣叫作“北面”。室东西长而南北窄,因此室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。《鸿门宴》中有这样几句:“项王、项伯东向坐;亚父南向坐……沛公北向坐;张良西向侍。”项王座次最尊,张良座次最卑。

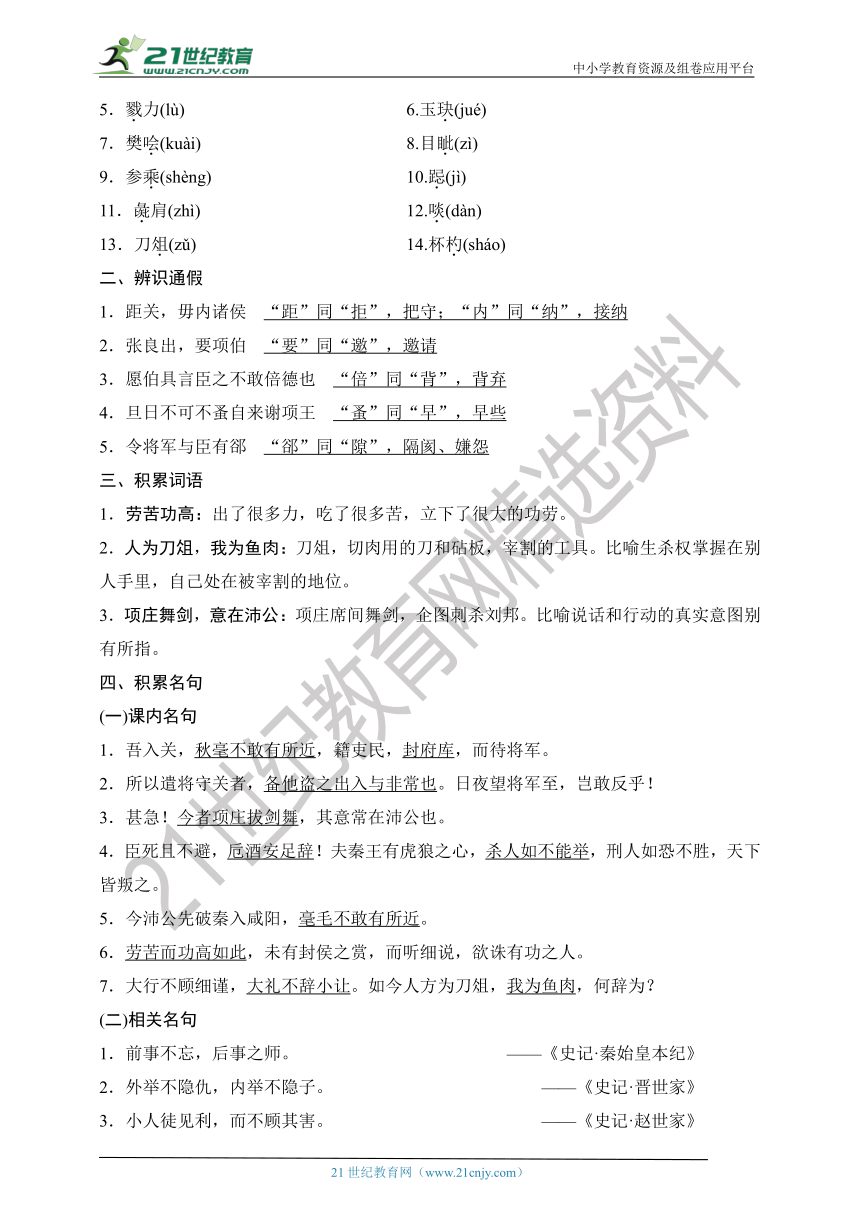

【席次】 古代宴会席次,尊卑很有讲究。一般筵席用的是八仙桌,桌朝大门,其位次如下:位尊者居前,8是主人席位。如果客多,可设两桌、三桌或更多,有上桌与散座的区别:上桌与单席的位次相同,散座则不分席次。如图所示:

语言文字构建

一、认读字音

1.飨(xiǎng) 2.鲰生(zōu)

3.美姬(jī) 4.卮酒(zhī)

5.戮力(lù) 6.玉玦(jué)

7.樊哙(kuài) 8.目眦(zì)

9.参乘(shèng) 10.跽(jì)

11.彘肩(zhì) 12.啖(dàn)

13.刀俎(zǔ) 14.杯杓(sháo)

二、辨识通假

1.距关,毋内诸侯 “距”同“拒”,把守;“内”同“纳”,接纳

2.张良出,要项伯 “要”同“邀”,邀请

3.愿伯具言臣之不敢倍德也 “倍”同“背”,背弃

4.旦日不可不蚤自来谢项王 “蚤”同“早”,早些

5.令将军与臣有郤 “郤”同“隙”,隔阂、嫌怨

三、积累词语

1.劳苦功高:出了很多力,吃了很多苦,立下了很大的功劳。

2.人为刀俎,我为鱼肉:刀俎,切肉用的刀和砧板,宰割的工具。比喻生杀权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。

3.项庄舞剑,意在沛公:项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。比喻说话和行动的真实意图别有所指。

四、积累名句

(一)课内名句

1.吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。

2.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!

3.甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

4.臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

5.今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近。

6.劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。

7.大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(二)相关名句

1.前事不忘,后事之师。 ——《史记·秦始皇本纪》

2.外举不隐仇,内举不隐子。 ——《史记·晋世家》

3.小人徒见利,而不顾其害。 ——《史记·赵世家》

4.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。 ——《史记·管晏列传》

5.积羽沉舟,群轻折轴,众口铄金,积毁销骨。 ——《史记·张仪列传》

6.物有不可忘,或有不可不忘。 ——《史记·魏公子列传》

7.日中则移,月满则亏。 ——《史记·范雎蔡泽列传》

8.祸兮福所倚,福兮祸所伏。 ——《史记·屈原贾生列传》

9.飞鸟尽,良弓藏。 ——《史记·越王勾践世家》

10.鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。 ——《史记·滑稽列传》

课文探究

总揽全局

【活动设计】

1.课文情节的精彩之处集中体现在宴会阶段的“三起三落”中,请简要概括并填入图中括号内。

[明确] ①范增举玦 ②项王默然 ③项庄舞剑 ④项伯翼蔽 ⑤樊哙闯帐 ⑥项王赐酒肉

2.活动总结

精钻细研

【活动设计】

一、诵读开端部分(第1段),完成以下各题。

1.解释下列加点的词语。

(1)沛公军霸上 ________________

(2)沛公欲王关中 ________________

(3)沛公居山东时,贪于财货 ________________

(4)此其志不在小 ________________

[明确] (1)军:名词用作动词,驻军 (2)王:名词用作动词,为王、称王 (3)山东:古今异义词,指崤山以东,泛指东方六国之地 (4)小:形容词用作名词,小的方面

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)旦日飨士卒,为击破沛公军!

译文:

(2)沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

译文:

【文言语法】

省略句:省略介词“于”

文言文中经常遇到动词后直接带地点的情况,这样的句子往往省略了介词“于”。即动词+(于)+地点。

[明确] (1)明天早晨犒劳士兵,给(我)打败沛公的军队!(省略句)

(2)沛公打算(在)关中称王,让子婴为相,珍宝全都据为己有。(省略句,同时又是状语后置句)

3.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.曹无伤告密是“鸿门宴”斗争的根本原因。

B.项羽“怒”表明其是一位性格火暴、极易冲动、城府很浅的人。

C.本部分点明双方的驻地和兵力,说明战争的主动权在项羽手中,为后文的故事做了铺垫。

D.范增指出刘邦的天子气,目的就是要项羽抓住时机消灭竞争对手。

[明确] 选A。曹无伤告密是“鸿门宴”斗争的起因,不是根本原因。

4.项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字内涵相当丰富。请说说其中包含了哪些内容。

答:

[明确] 就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

二、诵读发展部分(第2段),完成以下各题。

5.解释下列加点的词语。

(1)距关,毋内诸侯,秦地可尽王也 ________________

(2)吾得兄事之 ________________

(3)项伯乃夜驰之沛公军 ________________

(4)籍吏民,封府库 ________________

(5)项伯杀人,臣活之 ________________

【文言语法】

动词的使动用法

动词的使动用法,指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的动作行为,而是主语使宾语所代表的人或物发出这个动作,表示主语使宾语“怎么样”的一种用法。如“直可惊天地,泣鬼神”中,“惊”“泣”分别译为“使……震惊”“使……悲泣”。

(6)沛公奉卮酒为寿,约为婚姻________________

(7)备他盗之出入与非常也________________

________________

(8)不如因善遇之________________

[明确] (1)内:同“纳”,接纳 (2)兄:名词作状语,像对待兄长一样 (3)夜:名词作状语,连夜 (4)籍:名词用作动词,登记 (5)活:动词使动用法,使……活 (6)婚姻:古今异义词,儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻 (7)出入:偏义复词,进入 非常:古今异义词,意外的变故 (8)因:趁着(机会)

6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)楚左尹项伯者,项羽季父也。

译文:

(2)具告以事,欲呼张良与俱去。

译文:

(3)孰与君少长?

译文:

[明确] (1)楚国的左尹项伯是项羽的叔父。(判断句,“……者,……也”式)

(2)项伯把项羽将要攻打刘邦军队的事全部告诉了张良,想叫张良和(他)一起离开。[状语后置句“以事具告”和省略句“欲呼张良与(之)俱去”]

(3)(他)和您相比,谁小谁大?(固定结构,孰与:与……相比,谁……,表示比较)

7.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.项伯为了报答张良的救命之恩,透露了军机,一方面表现了他知恩图报的性格,另一方面表现了他缺乏政治观念,不讲原则。

B.张良在危机之时仍想着为刘邦谋划,表现了刘邦集团的团结以及刘邦的知人善任。

C.刘邦说是一小人为他出谋划策不要接纳诸侯的领土,只要占领秦国的土地就可以称王,其实这是他自己的想法。

D.刘邦对项伯先拉拢,再以谎言为自己开脱、辩护,体现了他的多谋奸诈,能言善辩。

[明确] 选C。C项,“不要接纳诸侯的领土”错,是不要放诸侯进入;同时“其实这是他自己的想法”在原文中没有依据。

8.课文第2段主要写了两件事,这两件事对故事的发展有什么作用?

答:

[明确] 第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

三、诵读高潮部分(第3~4段),完成以下各题。

9.解释下列加点的词语。

(1)沛公旦日从百余骑来见项王 ________________

(2)将军战河北,臣战河南 ________________

________________

(3)范增数目项王 ________________

(4)常以身翼蔽沛公 ________________

(5)课内:①其意常在沛公也 ________________

②然不自意能先入关破秦 ________________

链接:③久之,目似瞑,意暇甚 ________________

④卒起不意 ________________

(6)交戟之卫士欲止不内 ________________

(7)头发上指,目眦尽裂 ________________

(8)课内:①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ________________

②举所佩玉玦以示之者三 ________________

链接:③今亡亦死,举大计亦死 ________________

④孙叔敖举于海 ________________

(9)毫毛不敢有所近 ________________

(10)先破秦入咸阳者王之 ________________

(11)为

[明确] (1)从:使动用法,使……跟从 (2)河北:古今异义词,黄河以北 河南:黄河以南 (3)目:名词用作动词,用眼睛示意 (4)翼:名词用作状语,像翅膀一样 (5)意:①意图 ②料想 ③神情,态度 ④意料 (6)止:阻止,拦阻 (7)上:名词用作状语,向上 (8)举:①全,尽 ②举起 ③发动 ④被推荐 (9)近:形容词用作动词,接触 (10)王:使动用法,使……为王 (11)为:①动词,认为 ②介词,被 ③介词,替 ④前两个是判断动词,是;后一个是句末语气助词,呢 ⑤前一个是介词,替;后一个是动词,制定

10.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。

译文:

(2)不者,若属皆且为所虏!

译文:

(3)军中无以为乐,请以剑舞。

译文:

(4)客何为者?

译文:

【文言语法】

宾语前置句

古汉语中,疑问句中疑问代词作宾语应前置。其标志有两个,一个是疑问句,一个是疑问代词作宾语,常用的疑问代词有三类:问人,问事物,问处所。

1.问人的疑问代词:谁,孰。

“孰”字的用法:

(1)与“谁”相同,如:

孰为夫子?

王者孰谓?谓文王也。

(2)表示“哪一个”,常用在选择问句中。如:

吾孰与徐公美?

2.问事物的疑问代词,常用的有“何、胡、曷、奚”,一般不问人。可以解释成“什么”(也可以用作状语,表示“为什么”)。

3.问处所的疑问代词,有“安、恶、焉”等,表示“在哪里”。

[明确] (1)你进去上前敬酒,敬完酒,请求舞剑,趁机在座位上把沛公杀死。(状语后置句)

(2)否则,你们这些人都将被他俘虏!(被动句,以“为”作标志)

(3)军营里没有什么可以用来娱乐,请让我舞剑助兴吧。(无以:固定结构,没有用来……的东西)

(4)客人是干什么的?(宾语前置句,即“客为何者”)

11.对本部分内容解说正确的一项是( )

A.刘邦小心谨慎,轻车简从,来鸿门见项羽。其整个活动的表现,真可以说极尽低首小心以博求项羽的信任。在称呼上,对项羽是一口一个“将军”;对自己是一口一个“臣”字。又用共同起义江东的老关系来打动项羽。接着恭维了项羽的功勋,也表白了自家的苦劳。最后,他用真情打动了项羽。

B.项羽粗豪大意、骄傲自恃,几乎是完全疏于戒备,竟在刘邦一番口蜜腹剑的说辞面前,迅速而又彻底地解除了思想武装,成为刘邦思想上的俘虏。并且把向他密告重大消息的曹无伤,轻易地泄露给刘邦。后面的不听范增建议、放任项伯、害怕樊哙等自损行为,都是有其由来的。

C.在击杀刘邦这一问题上,项氏集团内部步调不统一,并且有人公然出来破坏。而刘邦集团则有组织有准备,步调也极为统一,并且能做到互相配合,联合作战。张良看见情况紧急,于是出军门招樊哙,通过张、樊二人的对话,可以看出他们这一方是每人无一刻不在高度紧张戒备之中。

D.在本部分最后一节中,是写樊哙的场面,也是写项羽的场面。樊哙一番为刘邦开脱的有胆有识的说辞,表明他性格粗豪,也有其精细之处。但他之所以能受到项羽嘉赏,主要是因为具有“能饮”“健啖”的粗豪风格,与项羽相投契。

[明确] 选C。A项,“最后,他用真情打动了项羽”错,是他的态度使项羽放松了戒备。B项,“害怕樊哙等自损行为”错,他没有害怕樊哙。D项,“主要是因为具有‘能饮’‘健啖’的粗豪风格,与项羽相投契”错,主要是因为他指责当中包含着尊敬的讲话。

12.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,仅是语句上稍有变化而已,二人的讲话区别在哪里?为什么会有这样的区别?

答:

[明确] 两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”,从策略上看,是“以攻为守”。

四、诵读结局部分(第5~7段),完成以下各题。

13.解释下列加点的词语。

(1)道芷阳间行 ________________

(2)沛公不胜杯杓 ________________

(3)再拜献大王足下 ________________

(4)闻大王有意督过之 ________________

(5)谢

[明确] (1)道:名词用作动词,取道 (2)杓:酒器 (3)再拜:拜两次,古代隆重的礼节 (4)督过:责备 (5)谢:①辞别 ②辞别

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

译文:

(2)沛公安在?

译文:

(3)项王则受璧,置之坐上。

译文:

(4)夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!

译文:

[明确] (1)干大事不必顾及细小(的地方),行大礼不必讲究小的谦让。现在人家正是宰割者(刀和案板),我们是被宰割者(鱼和肉),还告什么辞呢?(宾语前置句)

(2)沛公在哪里?(宾语前置句)

(3)项王接过白璧,把它放(在)座位上。(省略句)

(4)夺取项王天下的人必定是沛公。我们这些人即将被他俘虏了!(判断句和被动句)

15.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.刘邦乘势逃席,本意就想逃归,但他却假惺惺地说:“今者出,未辞也,为之奈何?”直等樊哙说出“大行不顾细谨,大礼不辞小让”替他解脱的话来,他才“于是遂去”。他把带来的厚礼留给张良,以便进一步麻痹项羽。

B.写刘邦正式逃遁时,他狼狈地扔掉车马,和樊哙等四员心腹将领,走僻路抄近道,急急逃回自己的营垒。临行时,还没忘告诉张良:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”其沉稳镇定的心理显现出来。

C.张良入谢,向项羽、范增献礼。张良的措辞,极为婉转得体,项羽在听到刘邦逃走的消息时,也没什么明显表现,甚至还“受璧,置之坐上”。范增则大不同。这种场面,无异于在说明范增的几次老辣机谋,都归于破产。

D.刘邦回到军中,立刻杀掉密告他的曹无伤,消除了内部的隐患,加强了内部团结。这和项羽一方的变化动态,构成极为鲜明的对比。

[明确] 选B。“其沉稳镇定的心理显现出来”错,应是恐惧不安的心理显现出来。

16.刘邦脱逃之前做了哪些部署?原因是什么?

答:

[明确] 一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,脱身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

见仁见智

【活动设计】

1.项羽是一个具有浓厚悲剧色彩的英雄,对于他失败的原因,人们众说纷纭。对于他的失败,从本文中,你看出了什么端倪?

[我的理解] 项羽失败的原因在于优柔寡断,在于妇人之仁。他是一个过于追求完美的英雄,有时会表现出不必要的妇人之仁。在鸿门宴上,关键时刻他没有表现出杀伐决断的魄力。他不屑于使用卑鄙手段,全身散发着正气。他是真英雄、真豪杰,而不是一个为达目的而不择手段的政治家。

2.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点?是谁主导了事件的走向?

[我的理解] 张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。项庄舞剑,张良出,樊哙急问:“今日之事何如?”可见事先有所商量。樊哙责项羽,口径一致,由辩解进而反诘,则更可以看出事前经过周密的策划。一方有备,一方无备,结局合乎情理。张良认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可用武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上,这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演,是他主导了事件的走向。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽的妄自尊大,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己,无力改变大局,更无法主导事件的走向。

3.请阅读这两首诗,说说它们各自表达了作者怎样的观点。

题乌江亭

[唐]杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

夏日绝句

[宋]李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

[我的理解] 第一首是从兵家用兵的角度来评价的。杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要忍辱负重、重整旗鼓,定能东山再起。

第二首是从节操(气节)的角度来评价的。李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

【参考译文】

异曲同工

拓展延伸

被动句相关知识

【考点对接】

本课出现了好几处被动句,被动句是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示;二是无标志的被动句,也叫意念被动句。

一、有标志被动句

古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:

1.用“于”表示被动关系。用介词“于”引出行为的主动者,“于”放到动词后,它的形式是:“动词+于+主动者”。例如:王建禽(禽,同“擒”)于秦。句中的“于”用在动词“禽”的后边,引出动作行为的主动者“秦”,表示被动。“于”可译为“被”。这种被动句有两个条件:一是主语是被动者,二是句子里有表示被动的词“于”。

2.用“见”表示被动关系。在动词前用“见”或又在动词后加“于”引进主动者。它的形式是:“见+动词”或者“见+动词+于+主动者”。例如:

而燕国见陵之耻除矣。(刘向《荆轲刺秦王》)

注意点:“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如:现代汉语中的“见谅”,“见”不表被动,它放在动词前,表示对自己怎么样的客气说法。“生孩六月,慈父见背”(《陈情表》)其中的“见”不表示被动,可以理解为“我”。还有,“君既若见录,不久望君来”“兰芝初还时,府吏见丁宁”(《孔雀东南飞并序》)中的这两个“见”都相当于代词“我”,指的是刘兰芝,后面都接动词。这是一个难点,注意理解掌握。

3.用“为”表示被动关系。“为”放在动词前边引出行为的主动者,它的形式是:“为(+主动者)+动词”或者“为(+主动者)+所+动词”。例如:

①父母宗族,皆为戮没。(刘向《荆轲刺秦王》)

②不者,若属皆且为所虏!(司马迁《鸿门宴》)

4.用“受”“被”“受(被)……于”表示被动关系。它的形式是:“受(被)+动词”或者“受(被)+动词+于+主动者”。例如:

①信而见疑,忠而被谤,能无怨乎? (“见”也表被动)(司马迁《屈原列传》)

②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。(司马光《赤壁之战》)

二、无标志被动句

古代汉语中无标志的被动句,是指句子不含有被动词的被动句,也就是意念上的被动句,这需要根据上下文的语义来判别。例如:

傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中。(孟子《生于忧患,死于安乐》)

【考题印证】

将文中画线句子翻译成现代汉语,注意特殊句式。

揆自恃门望,以载地寒,意甚轻易,不纳,而谓晋卿曰:“龙章凤姿之士不见用,獐头鼠目之子乃求官。”载衔恨颇深。及载登相位,因揆当徙职,遂奏为试秘书监,江淮养疾。既无禄俸,家复贫乏,孀孤百口,丐食取给。萍寄诸州,凡十五六年,其牧守稍薄,则又移居,故其迁徙者,盖十余州焉。元载以罪诛,除揆睦州刺史,入拜国子祭酒、礼部尚书,为卢杞所恶。德宗在山南,令充入蕃会盟使,加左仆射。行至凤州,以疾卒,兴元元年四月也,年七十四。

1.龙章凤姿之士不见用,獐头鼠目之子乃求官。

译文:

答案:风采出众的贤士不被任用,而贫贱穷酸的小人却来求取官职。

2.元载以罪诛,除揆睦州刺史,入拜国子祭酒、礼部尚书,为卢杞所恶。

译文:

答案:元载因罪被杀后,朝廷任命李揆为睦州刺史,又入京担任国子祭酒、礼部尚书,被宰相卢杞嫉恨。

【参考译文】

李揆自恃是名门望族,认为元载出身贫寒,心中很是轻视,不任用他,且对晋卿说:“风采出众的贤士不被任用,而贫贱穷酸的小人却来求取官职。”元载怀恨很深。等到元载登上相位,乘李揆应当调职时,就上奏朝廷让李揆做秘书监,到江淮养病。李揆没有禄俸后,家境再次贫乏,老少百余口人,靠乞讨维持生活。他像浮萍一样漂泊于多个州郡,共十五六年,当地的郡守长官对他稍有轻薄,就又迁居,所以他搬迁的地方,大约有十多个州。元载因罪被杀后,朝廷任命李揆为睦州刺史,又入京担任国子祭酒、礼部尚书,被宰相卢杞嫉恨。德宗皇帝驾幸山南时,命令李揆充任与蕃邦会盟的特使,加封左仆射。行到凤州时,李揆因病去世,去世时是兴元元年四月,享年七十四岁。

如何运用对比手法

【课内挖掘】

本文充分运用了对比的手法,来塑造人物形象。刘邦与项羽、张良与范增、樊哙与项庄、曹无伤与项伯这两个政治集团里的主要人物在对比中尽显鲜明性格。

【技巧指导】

把两个相互对立的事物、人物,或同一事物、人物的两个不同方面进行对照,互相比较,以达到鲜明地表达思想、说明问题的目的,这就叫作对比。运用对比手法,将对比的双方放在一起,形成具体的对照、比较,或造成相互的烘托、映衬,这样不仅可以突出事物或人物的鲜明特征,而且便于鲜明地表达作者的思想感情,表达文章的思想倾向。

使用对比的手法需要注意的是:①对比的目的要明确。即明确通过对比要表现或说明什么。这样以保证文章充分表现作者的思想倾向,抒发作者最想表达的思想感情。②运用对比要建立在真实的基础上。不能失真、失理,不能为表现一方而有意贬低另一方。如写家乡、家庭或某人发生的变化,不能不切实际地有意贬低改变前或改变后的情况。

【针对训练】

运用对比的手法写一个片段,不少于100字。

答:

[参考示例]

我们的生活变了

斑驳的破砖墙,我扶着它学会了走路;幽静的老胡同,谁没在里面玩过捉迷藏?傍晚的鸽哨声,提醒我动画片快开始了。对家乡的记忆就像儿时胡同里阵阵的槐花香,总在不经意间触动了神经。

然而时过境迁,随着一个个地标建筑的拆除,一条条胡同的消失和一个个地名的修改……我们的生活变了……

童年里你游泳的河流已经干涸,村口的老树已经让位于高速公路;天空不再蔚蓝,早晨已经没有鸟儿的鸣叫;村里的打谷场再也放不了电影,也没有人一早去捡烟蒂;芭蕉扇走向越来越偏远的农村,也没有人在夏天的夜里坐在竹床上乘凉……

什么时候我们能再去打脏兮兮的弹子?什么时候我们能再去跳用粉笔画的房子?什么时候我们能再去做一把黏土的手枪呢?

又是一年春来时。槐花只是零星开放在公园的角落里……

【课内挖掘】

每每提及鸿门宴,总有人要为项羽的优柔寡断扼腕叹息,也有人要为曹无伤被杀怨恨项羽。项羽不杀刘邦是一个正确的选择,也正因为没杀刘邦才成就了项羽不朽的英雄形象。

项羽不杀刘邦,原因很简单:刘邦不该杀。回想当年,秦王暴虐残忍,天下生灵涂炭,怀王与天下义军有约:“先破秦入咸阳者王之。”现如今,刘邦先率军攻破了咸阳。按照约定,刘邦称王,那是理所当然的事,何况刘邦还专门为此事到鸿门去向项羽谢罪。

宴会之上,范增多次暗示项羽杀掉刘邦,项羽置之不理。项庄舞剑,妄图杀掉刘邦,项伯以身翼蔽之。其实,项羽拥兵四十万,倘若真的想杀刘邦,就算刘邦逃到天涯海角,项羽照样取其首级。

当然,有人为曹无伤喊冤。其实大可不必。曹无伤身为沛公的左司马,不但不帮着刘邦打天下,还出卖自己的集体,把己方的军事秘密告诉别人,这种人能委以重任吗?项羽的揭发,恰恰体现了项羽的真实、坦荡,大义凛然,一身英雄气。

对项羽,我们可以换个角度看,项羽在《鸿门宴》中因遵守承诺不杀刘邦,这既是性格使然,也是诚信的体现,正因如此才成就了他的真英雄形象。

[适用话题] 英雄 坦荡 诚信

【运用范例】

当虞姬横刀,将一朵生命之花绽放成矛尖锋刃的湛蓝,我看到鲜红鲜红的血流过雪白雪白的颈。壮士掩面,乌骓悲鸣。

鲁迅说过,悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看。于是,你便成了最伟大的毁灭的艺术。“曾是气吞残虏!”你的英勇是无人企及的神话。釜破舟沉,是你果断的誓言;“何弊之乘”是你无畏的自信;“挡我者死”是你勇敢的豪迈。几千年后似乎还可以听到你圆睁环眼、倒竖钢髯的一声断喝。乌骓马来往奔突,每一个轮回的拼杀都像是一条法力无边的咒语,使尸堆成山,使血流成河。那杆长矛挑起了几多秦国虎狼之将的尸首,几千年后壁上轻吟之时还自滴着秦兵的黑血!

然而,你胜不了刘邦。因为你,还有诚信。

“竖子不足与谋!”范增如是说。当楚强汉弱之时,诛刘邦之机会何止千万。然而你没有。有人说你沽名钓誉,我没有看到,我只看到你的诚信。“此沛公左司马曹无伤言之”,你直言不讳,于是曹无伤被诛,试问天下谁人再敢助楚?你以为楚河汉界便是界限,殊不知刘邦有心明修栈道,暗度陈仓。韩信谓刘邦不善用兵而善用将,他的心计、他的丢诚弃信便是他的武器。而这居然比你的宝马大刀还要锋利。然而刘邦不足以与你相比,刘邦是君主,而项羽你,是英雄!于是你英雄地起事,英雄地南征北战,英雄地失败。当楚歌的韵律从四面八方像魔音一般折磨你的耳鼓,面对嘶鸣的乌骓和似水的虞姬,你的眼泪磨蚀你的伟岸。“虞姬虞姬奈若何?”于是在乌江,你完成了一个没有丢弃诚信的男人的涅槃。

当拔山举鼎的传奇褪色成一页泛黄的史册,当斜阳下汉家的小儿稚嫩地传唱“大风起兮云飞扬”,你终于远去,留下一个顶天立地的背影。也许你做了鬼雄,驾着随你投江而死的乌骓,旌旗十万斩阎罗,你轰轰烈烈地死去,因为有诚信,为你殉葬。

于是,你不朽,你最终还是战胜了刘邦,以你的诚信,刺刘邦于后人的口碑之下!

【美文鉴赏】

有句话常挂嘴边

——浅谈《鸿门宴》中刘邦的口头禅“为之奈何”

常常把“为之奈何”挂在嘴边的人,大概只有两种:没有思想的傻瓜和有思想却偏偏要装得像傻瓜的人,刘邦属于后者。

显然,刘邦能紧紧攥住韩信等良臣的忠心,可见他的驭人之术;楚汉相争时汉军阵营得以逐步壮大,可见他的战略眼光;多次面对项羽的强势威胁而能次次化险为夷,可见他的灵活机变。刘邦能走到这一步,固然少不了一帮人的辅佐,但能够统率这帮能人的首领必有其过人的智慧而绝非遇事而一筹莫展的阿斗。

所以,“为之奈何”这句口头禅,不仅仅是在询问计策,它更多地是在摆出一种姿态。其实刘邦也应该明白这一点,他一次又一次向属下无意或有意地流露自己的笨拙与对他们的倚重,这自然成为君臣之间极为有效的沟通方式。在“信任”这一点上,刘邦的确比项羽强得多,虽然项羽也信任范增,但在关键时刻却常常固执己见,而刘邦对于自己的谋士则是用人不疑,从萧何月下追韩信到重金离间项羽阵营,在每次行动中刘邦都不曾因猜忌而怠慢自己的谋士。尽管现在许多人都质疑刘邦对于臣子的“信任”是不是在作秀,因为之后他杀韩信的做法确实令人寒心,但有一点是无可否认的:刘邦至少在君臣互信这一点上把握得非常好,即使对于疑人他也能巧妙地拉拢利用。

“为之奈何”也是君臣关系的促溶剂。对臣子采取居高临下的态度固然能增加天子的威仪,但这不利于君臣团结,更难以广开言路,尤其是在“打天下”的阶段,过分强调“君权”实际上是孤立自己。刘邦的口头禅,不知不觉就拉近了对话双方的距离,减少了君臣隔膜,使言者能够大胆地提出自己的观点。可以说,刘邦用自己的“笨拙”搭建了一个交流的平台,让许多能人甘愿在这个平台上为主卖力。刘邦“为之奈何”的口头禅并不表示他真的无计可施,这是他处理君臣关系的艺术手腕。

“为之奈何”还反映了刘邦处理事务的一贯原则,即知人善任而非事必躬亲。刘邦更像一个战略家,他能把握住整体形势和一个阵营的步伐,他懂得向合适的人征求合适的意见,这样就可确保决策的正确性。从这个层面上看,尽管刘邦的治国能力未必强于诸葛亮,但在整体调度上他比孔明更胜一筹,“为之奈何”这句话表明了他对宏观与微观事物的科学掌控,仅此一项,就表明刘邦有做帝王的潜质。

不论“为之奈何”是真的无计可施还是装傻作态,问这话的人一定是能够平衡各种关系的人,倘若当初项羽也能学学刘邦,凡事多问个“为之奈何”,那他也不至于成为孤家寡人吧?楚汉之争,不仅仅是军事实力的较量,更是人才的较量,刘邦得胜的关键就在人才资源的争夺与利用上,“为之奈何”既表现了一种管理手段,更表现了一种平等姿态,刘邦的领导艺术在今天也是有借鉴作用的。

“为之奈何”常挂在嘴边,不知这个习惯是历史的真实还是太史公的揣测,但无论如何,有这个口头禅的刘邦比冷冰冰的皇帝更为可爱。等他称帝之后,威严之中多了残酷与陌生,“为之奈何”这样的话似乎已成为记忆。

我总是在想,如果做了皇帝的刘邦仍能把这句话常挂在嘴边,那么他在诛杀韩信前应该会问问身边的人吧,若真是这样,历史上也许就会少一段“鸟尽弓藏,兔死狗烹”的悲伤;如果雄心未已的刘邦仍把这句话常挂在嘴边,那么在他与匈奴交战前应该也会反复思量这句话吧,若真是这样,大漠里也许就会少一场“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”的苍凉。有人说刘邦从来都是小人,我却认为楚汉争霸时他是一个精明的管理者,而贵为皇帝时却是一个冷酷的独裁者。“为之奈何”这样的口头禅既增添了刘邦几许平易谦逊的风采,亦表现了同甘苦共患难的创业情怀。

大风起兮云飞扬,而那曾经的情怀已不复存在,奈何?奈何?

【佳作赏析】

这篇文章能够高屋建瓴地评价刘邦的口头禅“为之奈何”,全文充分地肯定了刘邦高超的领导才能和驭人之术,条分缕析地讲出了这句话的作用,并从四个方面进行了论证,使文章层次清晰。说理一分为二,全面中肯,能够站在历史的高度对“为之奈何”这句口头禅进行评析,结构严谨,文气荡漾,很好地体现出语言的厚度和张力。

【写作借鉴】

1.学标题

本文巧妙地使用了正副标题。“有句话常挂嘴边”是这篇文章的正(或主)标题,用来提出文章中心或主旨,“浅谈《鸿门宴》中刘邦的口头禅‘为之奈何’”是文章的副标题,其功能是对正标题加以解释说明,明确并完善自己想表达的内容。

2.学开头

本文采用开门见山式开头。议论文开头要求“明、简”。“明”,即开头必须点明文章主要内容;“简”,即语言文字要简约、精巧,且不拖沓,最好是开门见山。这篇议论文的开头很好地落实了这两点。

3.学论证思路

本文采用并列式结构。作者从四个方面论证“为之奈何”这句话的作用:①促进君臣沟通;②融洽君臣关系;③发挥贤臣作用;④丰富人物形象。四个论证层次之间为并列关系,条分缕析。

4.学论证方法

本文主要采用对比论证说理。在论证“促进君臣沟通”时,拿项羽来对比,在论证“发挥贤臣作用”时,拿诸葛亮来对比,都突出了刘邦高超的驭人之术;文章末还对比了刘邦称帝前后,并用两个设想与历史构成对比,丰富了刘邦的形象。

同步练习

(时间:45分钟 分值:55分)

一、基础巩固(35分)

1.对下列加点词解释有误的一项是(3分)( )

A.旦日飨士卒 飨:犒劳

B.此亡秦之续耳 续:后继者

C.沛公起如厕 如:如同

D.今事有急,故幸来告良 幸:幸而

解析:选C。如:往。

2.从词类活用的角度分析,下列归类正确的一项是(3分)( )

①沛公军霸上 ②素善留侯张良 ③项伯杀人,臣活之 ④君为我呼入,吾得兄事之 ⑤秋毫不敢有所近 ⑥项伯乃夜驰之沛公军 ⑦范增数目项王 ⑧沛公旦日从百余骑来见项王 ⑨日夜望将军至,岂敢反乎 ⑩常以身翼蔽沛公

A.①⑦/②③⑤/⑧/④⑥⑨⑩

B.①⑦/②⑤/③/⑧④⑥⑨⑩

C.①②⑤⑦/③⑧/④⑥⑨⑩

D.①⑦/②⑤/③⑧/④⑥⑨⑩

解析:选D。①⑦是名词用作动词,②⑤是形容词用作动词,③⑧是使动用法,④⑥⑨⑩是名词作状语。

3.下列句子中加点的词语不是古今异义的一项是(3分)( )

A.沛公居山东时

B.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

C.备他盗之出入与非常也

D.固不如也

解析:选D。A项,古义:指崤山以东;今义:山东省。B项,古义:儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻;今义:因结婚而产生的夫妻关系。C项,古义:意外的变故;今义:副词,很。

4.下列各句中的“为”按意义归类正确的一项是(3分)( )

①若属皆且为所虏 ②何辞为 ③为之奈何 ④公为我献之 ⑤为击破沛公军 ⑥窃为大王不取也

A.①②/③⑥/④⑤ B.①/②/③/④⑤/⑥

C.①③/②⑥/④⑤ D.①/②/③④⑤/⑥

解析:选B。①介词,被;②句末语气词;③介词,对;④⑤介词,替;⑥动词,认为。

5.下列句子按句式归类正确的一项是(3分)( )

①不者,若属皆且为所虏 ②欲呼张良与俱去 ③毋从俱死也 ④楚左尹项伯者,项羽季父也 ⑤所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也 ⑥沛公安在 ⑦如今人方为刀俎,我为鱼肉 ⑧大王来何操

A.①④/②③⑤/⑥⑦/⑧

B.①/②③/④⑤⑦/⑥⑧

C.①/②③⑤/⑥⑦/④⑧

D.①③⑤/②④/⑥⑦⑧

解析:选B。①是被动句,②③是省略句,④⑤⑦是判断句,⑥⑧是宾语前置句。

6.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“沛公奉卮酒为寿”一句中的“寿”与现代汉语中的“寿”含义有所不同,这里是敬酒献物,祝人健康长寿的意思。

B.“山东”,指泰山以东的地区。如“沛公居山东时,贪于财货,好美姬”中的“山东”指的就是这个地区。

C.“沛公”,指刘邦,因其起兵于沛(今江苏沛县),故称“沛公”。

D.“竖子不足与谋”一句中的“竖子”是骂人的话,相当于今天的“小子”。

解析:选B。“山东”指的是崤山以东。

7.下列对课文内容的分析和解说,不正确的一项是(3分)( )

A.樊哙闯帐后说的“夫秦王有虎狼之心”等一番话,表面上是抨击秦王,实际上是指责项王。

B.樊哙闯帐后所说的话,有的话同前文所写刘邦与项伯的对话几乎完全一样,这表明刘邦方面上下一致,同心协力。

C.在鸿门宴上,樊哙引怀王与诸将相约的话,意在提醒项羽,其实应该当王的是刘邦,而不是项羽。

D.在司马迁的笔下,樊哙不仅是一个其忠可嘉、余勇可贾的勇士,而且是一个机警干练、能言善辩的智者。

解析:选A。樊哙的这一段话,借机讽刺项羽,却又替刘邦求赏,暗寓尊崇项羽之意,很投项羽居功自傲的心理。

8.填空式默写。(6分)

(1)《鸿门宴》中樊哙用“大丈夫应不拘小节”劝刘邦赶紧离开的句子是:______________,______________。

(2)《鸿门宴》中樊哙分析秦朝残酷统治的语句是:夫秦王有虎狼之心,______________,______________。

(3)《鸿门宴》中比喻说话和行动的真实意图别有所指的语句是:______________,______________。

答案:(1)大行不顾细谨 大礼不辞小让 (2)杀人如不能举 刑人如恐不胜 (3)今者项庄拔剑舞 其意常在沛公也

9.从下列《史记》人物中任选一位,写一段评论。要求抓住人物特点,能从正反两方面对人物加以评说,表述上要有文采。(不超过150字)(3分)

项羽 刘邦 荆轲

答:

解析:本题考查语言表达的综合能力。对所给的人物写评论时,要紧紧扣住人物形象的特点,运用优美的语言进行描绘、渲染,但要注意语言简明。

答案:(示例1)项羽:他是一位怀揣壮志、果敢勇武的西楚霸王,他也是一位率真自尊、儿女情长的伟丈夫。在普通百姓的眼中,他是力能扛鼎的盖世英雄;在词人的眼中,他是令人仰慕的“人杰”“鬼雄”;在史学家眼中,他又是迷信武力、缺乏宽容、政治幼稚,令人扼腕的悲情英雄。

(示例2)刘邦:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。”——这是你登上王座后踌躇满志的高歌,是你征战天下最终获胜的骄傲声音!你审时度势,广纳人才,屈伸有度,足智多谋;你用不懈的努力,从泗水亭长,一步步走向帝王之位;你用超群的智慧,从西楚霸王手里夺得了天下。可是,你的奸诈之术、厚黑之道,也在你的衮服之上留下了深深的卑劣印记!

(示例3)荆轲:易水高歌,穿越了千古的悲凉慷慨;素衣单车,卷扬起凝重的长河落日。千金虽重,重不过你慨然一诺;匕首光寒,也难比你炯炯双眸。秦殿之上的奋力一搏,兑现了对燕太子的承诺;刺秦的凛然大义,昭示了你不畏强暴的勇气。可谁知,大势所趋,独木难支;一统天下的洪流,也断非你一人可以阻遏。

10.学完《鸿门宴》之后,某班召开了一次辩论赛,主题是“项羽是英雄吗”。请你就此辩论赛写一段报幕词。要求:语言简明、连贯,不少于60个字(含标点符号)。(3分)

答:

解析:解答此题首先要明确考查的重点所在,要求写一段报幕词,语言要简明、连贯;其次要注意辩论赛围绕“项羽是英雄吗”这一中心展开,报幕词要点明这一点;此外,还要注意报幕词要领起下面辩论赛的内容,引起观众的兴趣,可使用一些修辞手法,使语言富有表现力。

答案:(示例)关于项羽,有人说他生为人杰,死为鬼雄;有人说他刚愎自用,妇人之仁;有人说他横扫疆场,英勇威武;有人说他伤别虞姬,儿女情长。他是英雄吗?你怎么看?下面请听听双方的意见。

11.对下面这段文字进行压缩,不要超过30个字。(2分)

我们有远大的高尚的理想,这自然是很好的,可是,任何远大的理想,假如没有许多切实的细小的工作来充实它,那么,它就只能是一个空洞的理想。巍峨的宫殿,是由无数小石块建筑起来的。一切科学的伟大发现,都不知要经过多少繁杂琐细的工作。要完成实现四个现代化的宏伟大业,更是非有无数的人来做无数细小的事情不可的。

答:

答案:理想要靠许多细小工作实现,实现四化更需无数人做无数细小的事情。

二、阅读提升(20分)

阅读下面的文字,完成12~16题。

项籍者,下相人也,字羽。初起时,年二十四。其季父项梁,梁父即楚将项燕,为秦将王翦所戮者也。项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏。

项籍少时学书不成去学剑又不成项梁怒之籍曰书足以记名姓而已剑一人敌不足学学万人敌于是项梁乃教籍兵法,籍大喜,略知其意,又不肯竟学。项梁尝有栎阳①逮,乃请蕲②狱掾③曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。项梁杀人,与籍避仇于吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。

秦二世元年七月,陈涉等起大泽中。其九月,会稽守通谓梁曰:“江西皆反,此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人,后则为人所制。吾欲发兵,使公及桓楚将。”是时桓楚亡在泽中。梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”梁乃出,诫籍持剑居外待。梁复入,与守坐,曰:“请召籍,使受命召桓楚。”守曰:“诺。”梁召籍入。须臾,梁眴籍曰:“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头,佩其印绶。门下大惊,扰乱,籍所击杀数十百人。一府中皆慑伏,莫敢起。梁乃召故所知豪吏,谕以所为起大事,遂举吴中兵。使人收下县,得精兵八千人。梁部署吴中豪杰为校尉、候、司马。有一人不得用,自言于梁。梁曰:“前时某丧使公主某事,不能办,以此不任用公。”众乃皆伏。于是梁为会稽守,籍为裨将,徇下县。

(节选自《史记·项羽本纪》)

【注】 ①栎(Yuè)阳:秦置栎阳县,在今陕西临潼北,渭水北岸。②蕲(Qí):秦置蕲县,汉属沛郡。③狱掾(yuàn):狱曹的属吏。

12.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.项籍少时/学书不成去/学剑/又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌/不足学/学万人敌/

B.项籍少时/学书不成/去/学剑/又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌/不足学/学万人敌/

C.项籍少时/学书不成/去/学剑又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓/而已剑一人敌不足学/学万人敌/

D.项籍少时/学书不成去/学剑又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌不足学/学万人敌/

解析:选B。根据叙述内容,找谓语动词及断句标志,筛选排除。

13.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.季父,意思是最小的叔叔。古代以伯、仲、叔、季来表示兄弟间的排行顺序,伯为老大,仲为老二,叔为老三,季排行最小。

B.秦二世元年,即秦二世在位第一年,属于年号纪年法。每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

C.校尉,是中国历史上重要的武官官职,始置于秦朝,汉朝时职权达到鼎盛,其地位仅次于各将军。

D.裨将,是“副将”的意思,古代军队中的低级将领。

解析:选B。秦二世元年,不是年号纪年法,而是王公即位年次纪年;年号纪年法,汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

14.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.项籍的爷爷是为秦将王翦所杀的楚国大将项燕。项氏世世代代做楚国大将,其姓氏源于他们的封地名。

B.项籍小时候对习字和剑术并不感兴趣,直到他的季父项梁传授他能够胜过众人的兵法,他才认真学习。

C.项籍跟项梁一起去观看秦始皇游览会稽郡时,项籍说的话表达了他想建功立业、主宰天下的雄心壮志。

D.项籍配合项梁杀死了会稽郡守之后,又一连杀了一百来人。起事成功后,项梁做会稽郡守,项籍为副将。

解析:选B。“他才认真学习”与原文不符。原文是“略知其意,又不肯竟学”,可见,项籍并没有认真学习兵法。

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)项梁尝有栎阳逮,乃请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。(4分)

译文:

(2)梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”(4分)

译文:

解析:本题考查对文言语句的翻译能力。第(1)句的关键词语有“尝”“逮”“书”;第(2)句中的关键词语有“亡”“莫”“独”。

答案:(1)项梁曾经(因罪案受牵连)被栎阳县逮捕(入狱),(他)就请蕲县狱掾曹咎写说情信给栎阳狱掾司马欣,因此事情才得以了结。

(2)项梁说:“桓楚正在外逃亡,别人都不知道他的去处,只有项籍知道。”

16.秦始皇南巡会稽,他的车马仪仗,浩浩荡荡,威风凛凛,项羽说“彼可取而代也”,而刘邦说“大丈夫当如此也”,项羽和刘邦做出如此评价,能看出什么?(3分)

答:

答案:①项羽和刘邦都有大志,能创大业者首先要立大志。②二人性格不一样。项羽的“彼可取而代也”具有明确的反抗意味,有更强的指向性,明确要取代秦始皇,获得和他一样的地位和权势,可见其率直。刘邦的话,比较模糊, “大丈夫”既可以指秦始皇,也可以指自己,还可以指所有的大丈夫,可见其有心计。

【参考译文】

项籍是下相人,字羽。开始起事的时候,他二十四岁。项籍的叔父是项梁,项梁的父亲是楚国大将项燕,就是被秦将王翦所杀的那位。项氏世世代代做楚国的大将,被封在项地,所以姓项。

项籍小的时候曾学习识字写字,没有学成就不学了;又学习剑术,也没有学成。项梁对此很生气。项籍却说:“写字,能够用来记姓名就行了;剑术,也只能敌一个人,不值得学。我要学习能敌万人的本事。”于是项梁就教项籍兵法,项籍非常高兴,可是刚刚懂得了一点儿兵法的大意,又不肯学到底了。项梁曾经(因罪案受牵连)被栎阳县逮捕(入狱),(他)就请蕲县狱掾曹咎写说情信给栎阳狱掾司马欣,因此事情才得以了结。后来项梁又杀了人,为了躲避仇人,和项籍一起逃到吴中郡。吴中郡有才能的士大夫,本事都在项梁之下。每当吴中郡有大规模的徭役或大的丧葬事宜时,项梁经常做主办人,并暗中用兵法部署组织宾客和青年,借此来了解他们的才能。秦始皇游览会稽郡渡浙江时,项梁和项籍一起去观看。项籍说:“那个人,我可以取代他。”项梁急忙捂住项籍的嘴,说:“不要胡说,要满门抄斩的!”但项梁却因此感到项籍很不一般。项籍身高八尺有余,力大能举鼎,才气超过常人,即使是吴中当地的年轻人也都很惧怕他。

秦二世元年七月,陈涉等在大泽乡起义。当年九月,会稽郡守殷通对项梁说:“大江以西全都造反了,这也是上天要灭亡秦朝的时候啊。我听说,做事情占先一步就能控制别人,落后一步就要被人控制。我打算起兵反秦,让您和桓楚统领军队。”当时桓楚正逃亡在大泽乡。项梁说:“桓楚正在外逃亡,别人都不知道他的去处,只有项籍知道。”于是项梁出去,嘱咐项籍持剑在外面等候。然后项梁又进来跟郡守殷通一起坐下,说:“请让我把项籍叫进来,让他奉命去召桓楚。”郡守说:“好的。”项梁就把项籍叫进来了。过了一会儿,项梁给项籍使了个眼色,说:“可以行动了!”于是项籍拔出剑来斩下了郡守的头。项梁手里提着郡守的头,身上挂了郡守的官印。郡守的部下大为惊慌,一片混乱,项籍一连杀了有一百来人。整个郡府上下都吓得趴倒在地,没有一个人敢起来。项梁于是召集原先所熟悉的豪强和官吏,向他们说明起事反秦的道理,就发动吴中之兵起事了。项梁派人去接收吴中郡下属各县,共得精兵八千人。项梁又部署郡中豪杰,派他们分别做校尉、候、司马。其中有一个人没有被任用,自己来找项梁诉说。项梁说:“前些日子某家办丧事,我让你去做一件事,你没有办成,所以不能任用你。”众人听了都很敬服。于是项梁做了会稽郡守,项籍为副将,去巡行占领下属各县。

_21?????????è????????www.21cnjy.com???_

鸿 门 宴

自主预习

文化传承与理解

?平“语”近人

亲仁善邻,国之宝也。

——习近平在俄罗斯“中国旅游年”开幕式上的致辞

[典出] 《左传·隐公六年》

[释义] 与邻者亲近,与邻邦友好,是我们的国宝(也是我们坚持的原则)。

[原文] 往岁,郑伯请成于陈,陈侯不许。五父谏曰:“亲仁善邻,国之宝也。君其许郑!”

[解读] 中国先秦思想家提出了“亲仁善邻,国之宝也”的思想。自古以来友善的中国人民就希望天下太平,同各国人民友好相处。亲仁善邻,是春秋时代儒家处世原则在诸侯国关系方面的运用。当下,中国有很多好邻居。如中俄两国山水相连,是好邻居、好伙伴、好朋友。习近平主席和普京总统一致决定,把扩大各领域务实合作作为今后两国关系发展的重点,为提高两国人民生活水平和质量提供重要推动力。

?诗海拾贝

叠题乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

【赏析】 诗歌开篇就以史实扣题,针对项羽的失败直接指出“势难回”。楚霸王命运的转折点是“鸿门宴”,没能杀成刘邦,到“垓下之围”时已经面临着众叛亲离的境地。而细数项羽失败的原因,最大的因素恐怕就是他自身的刚愎自用了吧。诗中的“壮士哀”就隐含着这样的信息,那时的项羽已经失去人心。天时、地利、人和之中,人和是最重要的因素,而项羽已经失去,要挽回大业十分艰难,概率也是很低的。

王安石在三、四两句中进一步加以阐释,他以辛辣的口吻明确地表示,即使项羽真的重返江东,江东子弟也是不会替他卖力的。王安石审时度势,指出项羽败局已定,势难挽回,是政治家的咏史。诗中最后的反问道出了历史的残酷与人心向背的变幻莫测,也体现出王安石独到的政治眼光。

?主题时文

如何才能让优秀传统文化既“活”又“火”?

历史是最好的教科书,中华优秀传统文化是最深厚的文化软实力。文脉延续,国之强大,离不开赓续历史传统、守护文化瑰宝。习近平总书记日前在甘肃考察时强调,要加强对国粹传承和非物质文化遗产保护的支持和扶持。可以说,支持优秀传统文化就是丰富我们的精神世界,扶持优秀传统文化就是守护共同的精神家园。

近年来,包括国粹艺术、非遗在内的优秀传统文化,渐成热潮。“故宫跑”、京剧潮、敦煌美、诗词热……诸多与优秀传统文化相关的艺术形态活跃在各大平台,不仅越来越有时代风尚,而且吸引了更多人参与其中。伴随着传播热度的是人们对优秀传统文化的高度关注。换言之,文化热,不能热在一时,而要在持续支持与扶持中焕发优秀传统文化的生命力。

应该看到,优秀传统文化“热起来”的背后,藏着对其支持与扶持的紧迫性。仔细观察一些火热的传统文化形态,多数是因为某个“IP人物”的带动而进入人们视野的。这是好现象,却也值得反思。优秀传统文化的保护与发展,如何更有持续性?如何能百花齐放?如何能激发内生动力、散发外在魅力?思考并解决好这些问题,对于加强优秀传统文化的支持和扶持大有裨益。

这就需要加强对优秀传统文化的研究,在历史与现实的对话中给予支持和扶持。弘扬传统文化,既是传播的过程,又是研究的过程,归根结底都要立足于对其深入研究之上。这几年,关于敦煌文化的话题之所以火热,与深入挖掘敦煌文化和历史遗存蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等不无相关。人们不仅知道敦煌文化,而且了解以“敦煌的女儿”樊锦诗为代表的研究员所研究的文化,更是借助诸如《敦煌飞天》的芭蕾舞感受到其中的文化魅力。只有通过深入研究,挖掘优秀传统文化的精髓及现代意义,才能真正既“活”又“火”。

这就需要具有博大胸怀,更加广泛地开展同各国的文化交流。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。以敦煌文化为例,其文化风格之丰富、文化样态之精彩,很大程度上在于历史上的中西文明交流,这是互相学习借鉴的成果。如今,共建“一带一路”,再次为优秀传统文化的研究发展、交流互鉴提供了契机。加强同沿线国家的文化交流,增进民心相通,才能学习借鉴到世界上各种优秀文明成果。应该说,中华文化之伟大在于包容互鉴,铸就中华文化新辉煌更需要秉持包容精神。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。在新时代,只有追随时代的新进步,推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力,收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字才能够活起来,中国人民在实现中国梦的进程中也才能具有更强大的精神动力。

?文学常识

一、作者档案

【简历】 司马迁(约公元前145—约公元前90),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。著名史学家、文学家、思想家。司马迁的童年是在家乡黄河边的龙门山下度过的。十岁诵古文,随父至长安,受学于经学大师董仲舒、孔安国等。年二十,遨游大江南北,其后侍从武帝巡游长城内外,足迹几遍全国,这些考察见闻为写《史记》做了良好准备。二十几岁任郎中,父司马谈死后继任太史令,广泛阅读皇家藏书和档案。后因替战败投降匈奴的李陵辩护,触怒武帝,因《史记》未完成而忍辱接受宫刑 【作品】 《史记》

【评价】 他被后人尊称为“史圣”。《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

二、背景链接

公元前209年(秦二世元年)7月,陈涉、吴广在大泽乡起义,各地纷纷响应。楚国旧贵族项梁率侄项羽(24岁)于会稽起义。泗水亭长刘邦(48岁)也在沛县起义,后归附项梁领导。后来项梁由于恃胜而骄,被秦将章邯击杀。章邯得胜后,移师围赵。这时楚怀王一面命宋义为上将,项羽为次将,北上救赵;一面命刘邦攻秦,并与诸将约定:“先入关(函谷关)者王之。”宋义停军不进,为项羽所杀。项羽率军队与秦军大战九次,最后在巨鹿彻底击溃秦军主力,章邯率二十万大军投降。秦丞相赵高逼杀秦二世,立二世之侄子婴为王。由于秦主力军为项羽所破,刘邦就很顺利地进入咸阳,秦王子婴投降。刘邦入咸阳后,为了收买民心,与秦民约法三章“杀人者死,伤人及盗抵罪”,并申明军纪,废除了秦朝一系列严刑苛政,得到了广大百姓的支持。于是派兵守关,想做关中王,驻军于霸上。项羽击败秦军后,也向函谷关进军,破关而入咸阳,驻军于鸿门,并准备消灭刘邦军队。就在这样剑拔弩张的形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。

三、文化常识

1.纪传体。纪传体是以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史事件的一种史书编纂体例。

2.《史记》。《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。鲁迅评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

3.古代位次

【座次】 古时官场座次尊卑有别,十分严格。官高为尊居上位,官低为卑处下位。古人尚右,以右为尊,右丞相比左丞相大;“左迁”即表示贬官。如《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。”古代建筑通常是堂室结构,前堂后室。在堂上举行的礼节活动是南向为尊。皇帝聚会群臣,他的座位一定是坐北向南的。因此,古人常把称王称帝叫作“南面”,称臣叫作“北面”。室东西长而南北窄,因此室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。《鸿门宴》中有这样几句:“项王、项伯东向坐;亚父南向坐……沛公北向坐;张良西向侍。”项王座次最尊,张良座次最卑。

【席次】 古代宴会席次,尊卑很有讲究。一般筵席用的是八仙桌,桌朝大门,其位次如下:位尊者居前,8是主人席位。如果客多,可设两桌、三桌或更多,有上桌与散座的区别:上桌与单席的位次相同,散座则不分席次。如图所示:

语言文字构建

一、认读字音

1.飨(xiǎng) 2.鲰生(zōu)

3.美姬(jī) 4.卮酒(zhī)

5.戮力(lù) 6.玉玦(jué)

7.樊哙(kuài) 8.目眦(zì)

9.参乘(shèng) 10.跽(jì)

11.彘肩(zhì) 12.啖(dàn)

13.刀俎(zǔ) 14.杯杓(sháo)

二、辨识通假

1.距关,毋内诸侯 “距”同“拒”,把守;“内”同“纳”,接纳

2.张良出,要项伯 “要”同“邀”,邀请

3.愿伯具言臣之不敢倍德也 “倍”同“背”,背弃

4.旦日不可不蚤自来谢项王 “蚤”同“早”,早些

5.令将军与臣有郤 “郤”同“隙”,隔阂、嫌怨

三、积累词语

1.劳苦功高:出了很多力,吃了很多苦,立下了很大的功劳。

2.人为刀俎,我为鱼肉:刀俎,切肉用的刀和砧板,宰割的工具。比喻生杀权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。

3.项庄舞剑,意在沛公:项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。比喻说话和行动的真实意图别有所指。

四、积累名句

(一)课内名句

1.吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。

2.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!

3.甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

4.臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

5.今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近。

6.劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。

7.大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(二)相关名句

1.前事不忘,后事之师。 ——《史记·秦始皇本纪》

2.外举不隐仇,内举不隐子。 ——《史记·晋世家》

3.小人徒见利,而不顾其害。 ——《史记·赵世家》

4.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。 ——《史记·管晏列传》

5.积羽沉舟,群轻折轴,众口铄金,积毁销骨。 ——《史记·张仪列传》

6.物有不可忘,或有不可不忘。 ——《史记·魏公子列传》

7.日中则移,月满则亏。 ——《史记·范雎蔡泽列传》

8.祸兮福所倚,福兮祸所伏。 ——《史记·屈原贾生列传》

9.飞鸟尽,良弓藏。 ——《史记·越王勾践世家》

10.鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。 ——《史记·滑稽列传》

课文探究

总揽全局

【活动设计】

1.课文情节的精彩之处集中体现在宴会阶段的“三起三落”中,请简要概括并填入图中括号内。

[明确] ①范增举玦 ②项王默然 ③项庄舞剑 ④项伯翼蔽 ⑤樊哙闯帐 ⑥项王赐酒肉

2.活动总结

精钻细研

【活动设计】

一、诵读开端部分(第1段),完成以下各题。

1.解释下列加点的词语。

(1)沛公军霸上 ________________

(2)沛公欲王关中 ________________

(3)沛公居山东时,贪于财货 ________________

(4)此其志不在小 ________________

[明确] (1)军:名词用作动词,驻军 (2)王:名词用作动词,为王、称王 (3)山东:古今异义词,指崤山以东,泛指东方六国之地 (4)小:形容词用作名词,小的方面

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)旦日飨士卒,为击破沛公军!

译文:

(2)沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

译文:

【文言语法】

省略句:省略介词“于”

文言文中经常遇到动词后直接带地点的情况,这样的句子往往省略了介词“于”。即动词+(于)+地点。

[明确] (1)明天早晨犒劳士兵,给(我)打败沛公的军队!(省略句)

(2)沛公打算(在)关中称王,让子婴为相,珍宝全都据为己有。(省略句,同时又是状语后置句)

3.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.曹无伤告密是“鸿门宴”斗争的根本原因。

B.项羽“怒”表明其是一位性格火暴、极易冲动、城府很浅的人。

C.本部分点明双方的驻地和兵力,说明战争的主动权在项羽手中,为后文的故事做了铺垫。

D.范增指出刘邦的天子气,目的就是要项羽抓住时机消灭竞争对手。

[明确] 选A。曹无伤告密是“鸿门宴”斗争的起因,不是根本原因。

4.项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字内涵相当丰富。请说说其中包含了哪些内容。

答:

[明确] 就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

二、诵读发展部分(第2段),完成以下各题。

5.解释下列加点的词语。

(1)距关,毋内诸侯,秦地可尽王也 ________________

(2)吾得兄事之 ________________

(3)项伯乃夜驰之沛公军 ________________

(4)籍吏民,封府库 ________________

(5)项伯杀人,臣活之 ________________

【文言语法】

动词的使动用法

动词的使动用法,指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的动作行为,而是主语使宾语所代表的人或物发出这个动作,表示主语使宾语“怎么样”的一种用法。如“直可惊天地,泣鬼神”中,“惊”“泣”分别译为“使……震惊”“使……悲泣”。

(6)沛公奉卮酒为寿,约为婚姻________________

(7)备他盗之出入与非常也________________

________________

(8)不如因善遇之________________

[明确] (1)内:同“纳”,接纳 (2)兄:名词作状语,像对待兄长一样 (3)夜:名词作状语,连夜 (4)籍:名词用作动词,登记 (5)活:动词使动用法,使……活 (6)婚姻:古今异义词,儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻 (7)出入:偏义复词,进入 非常:古今异义词,意外的变故 (8)因:趁着(机会)

6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)楚左尹项伯者,项羽季父也。

译文:

(2)具告以事,欲呼张良与俱去。

译文:

(3)孰与君少长?

译文:

[明确] (1)楚国的左尹项伯是项羽的叔父。(判断句,“……者,……也”式)

(2)项伯把项羽将要攻打刘邦军队的事全部告诉了张良,想叫张良和(他)一起离开。[状语后置句“以事具告”和省略句“欲呼张良与(之)俱去”]

(3)(他)和您相比,谁小谁大?(固定结构,孰与:与……相比,谁……,表示比较)

7.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.项伯为了报答张良的救命之恩,透露了军机,一方面表现了他知恩图报的性格,另一方面表现了他缺乏政治观念,不讲原则。

B.张良在危机之时仍想着为刘邦谋划,表现了刘邦集团的团结以及刘邦的知人善任。

C.刘邦说是一小人为他出谋划策不要接纳诸侯的领土,只要占领秦国的土地就可以称王,其实这是他自己的想法。

D.刘邦对项伯先拉拢,再以谎言为自己开脱、辩护,体现了他的多谋奸诈,能言善辩。

[明确] 选C。C项,“不要接纳诸侯的领土”错,是不要放诸侯进入;同时“其实这是他自己的想法”在原文中没有依据。

8.课文第2段主要写了两件事,这两件事对故事的发展有什么作用?

答:

[明确] 第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

三、诵读高潮部分(第3~4段),完成以下各题。

9.解释下列加点的词语。

(1)沛公旦日从百余骑来见项王 ________________

(2)将军战河北,臣战河南 ________________

________________

(3)范增数目项王 ________________

(4)常以身翼蔽沛公 ________________

(5)课内:①其意常在沛公也 ________________

②然不自意能先入关破秦 ________________

链接:③久之,目似瞑,意暇甚 ________________

④卒起不意 ________________

(6)交戟之卫士欲止不内 ________________

(7)头发上指,目眦尽裂 ________________

(8)课内:①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ________________

②举所佩玉玦以示之者三 ________________

链接:③今亡亦死,举大计亦死 ________________

④孙叔敖举于海 ________________

(9)毫毛不敢有所近 ________________

(10)先破秦入咸阳者王之 ________________

(11)为

[明确] (1)从:使动用法,使……跟从 (2)河北:古今异义词,黄河以北 河南:黄河以南 (3)目:名词用作动词,用眼睛示意 (4)翼:名词用作状语,像翅膀一样 (5)意:①意图 ②料想 ③神情,态度 ④意料 (6)止:阻止,拦阻 (7)上:名词用作状语,向上 (8)举:①全,尽 ②举起 ③发动 ④被推荐 (9)近:形容词用作动词,接触 (10)王:使动用法,使……为王 (11)为:①动词,认为 ②介词,被 ③介词,替 ④前两个是判断动词,是;后一个是句末语气助词,呢 ⑤前一个是介词,替;后一个是动词,制定

10.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。

译文:

(2)不者,若属皆且为所虏!

译文:

(3)军中无以为乐,请以剑舞。

译文:

(4)客何为者?

译文:

【文言语法】

宾语前置句

古汉语中,疑问句中疑问代词作宾语应前置。其标志有两个,一个是疑问句,一个是疑问代词作宾语,常用的疑问代词有三类:问人,问事物,问处所。

1.问人的疑问代词:谁,孰。

“孰”字的用法:

(1)与“谁”相同,如:

孰为夫子?

王者孰谓?谓文王也。

(2)表示“哪一个”,常用在选择问句中。如:

吾孰与徐公美?

2.问事物的疑问代词,常用的有“何、胡、曷、奚”,一般不问人。可以解释成“什么”(也可以用作状语,表示“为什么”)。

3.问处所的疑问代词,有“安、恶、焉”等,表示“在哪里”。

[明确] (1)你进去上前敬酒,敬完酒,请求舞剑,趁机在座位上把沛公杀死。(状语后置句)

(2)否则,你们这些人都将被他俘虏!(被动句,以“为”作标志)

(3)军营里没有什么可以用来娱乐,请让我舞剑助兴吧。(无以:固定结构,没有用来……的东西)

(4)客人是干什么的?(宾语前置句,即“客为何者”)

11.对本部分内容解说正确的一项是( )

A.刘邦小心谨慎,轻车简从,来鸿门见项羽。其整个活动的表现,真可以说极尽低首小心以博求项羽的信任。在称呼上,对项羽是一口一个“将军”;对自己是一口一个“臣”字。又用共同起义江东的老关系来打动项羽。接着恭维了项羽的功勋,也表白了自家的苦劳。最后,他用真情打动了项羽。

B.项羽粗豪大意、骄傲自恃,几乎是完全疏于戒备,竟在刘邦一番口蜜腹剑的说辞面前,迅速而又彻底地解除了思想武装,成为刘邦思想上的俘虏。并且把向他密告重大消息的曹无伤,轻易地泄露给刘邦。后面的不听范增建议、放任项伯、害怕樊哙等自损行为,都是有其由来的。

C.在击杀刘邦这一问题上,项氏集团内部步调不统一,并且有人公然出来破坏。而刘邦集团则有组织有准备,步调也极为统一,并且能做到互相配合,联合作战。张良看见情况紧急,于是出军门招樊哙,通过张、樊二人的对话,可以看出他们这一方是每人无一刻不在高度紧张戒备之中。

D.在本部分最后一节中,是写樊哙的场面,也是写项羽的场面。樊哙一番为刘邦开脱的有胆有识的说辞,表明他性格粗豪,也有其精细之处。但他之所以能受到项羽嘉赏,主要是因为具有“能饮”“健啖”的粗豪风格,与项羽相投契。

[明确] 选C。A项,“最后,他用真情打动了项羽”错,是他的态度使项羽放松了戒备。B项,“害怕樊哙等自损行为”错,他没有害怕樊哙。D项,“主要是因为具有‘能饮’‘健啖’的粗豪风格,与项羽相投契”错,主要是因为他指责当中包含着尊敬的讲话。

12.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,仅是语句上稍有变化而已,二人的讲话区别在哪里?为什么会有这样的区别?

答:

[明确] 两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”,从策略上看,是“以攻为守”。

四、诵读结局部分(第5~7段),完成以下各题。

13.解释下列加点的词语。

(1)道芷阳间行 ________________

(2)沛公不胜杯杓 ________________

(3)再拜献大王足下 ________________

(4)闻大王有意督过之 ________________

(5)谢

[明确] (1)道:名词用作动词,取道 (2)杓:酒器 (3)再拜:拜两次,古代隆重的礼节 (4)督过:责备 (5)谢:①辞别 ②辞别

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

译文:

(2)沛公安在?

译文:

(3)项王则受璧,置之坐上。

译文:

(4)夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!

译文:

[明确] (1)干大事不必顾及细小(的地方),行大礼不必讲究小的谦让。现在人家正是宰割者(刀和案板),我们是被宰割者(鱼和肉),还告什么辞呢?(宾语前置句)

(2)沛公在哪里?(宾语前置句)

(3)项王接过白璧,把它放(在)座位上。(省略句)

(4)夺取项王天下的人必定是沛公。我们这些人即将被他俘虏了!(判断句和被动句)

15.对本部分内容解说不正确的一项是( )

A.刘邦乘势逃席,本意就想逃归,但他却假惺惺地说:“今者出,未辞也,为之奈何?”直等樊哙说出“大行不顾细谨,大礼不辞小让”替他解脱的话来,他才“于是遂去”。他把带来的厚礼留给张良,以便进一步麻痹项羽。

B.写刘邦正式逃遁时,他狼狈地扔掉车马,和樊哙等四员心腹将领,走僻路抄近道,急急逃回自己的营垒。临行时,还没忘告诉张良:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”其沉稳镇定的心理显现出来。

C.张良入谢,向项羽、范增献礼。张良的措辞,极为婉转得体,项羽在听到刘邦逃走的消息时,也没什么明显表现,甚至还“受璧,置之坐上”。范增则大不同。这种场面,无异于在说明范增的几次老辣机谋,都归于破产。

D.刘邦回到军中,立刻杀掉密告他的曹无伤,消除了内部的隐患,加强了内部团结。这和项羽一方的变化动态,构成极为鲜明的对比。

[明确] 选B。“其沉稳镇定的心理显现出来”错,应是恐惧不安的心理显现出来。

16.刘邦脱逃之前做了哪些部署?原因是什么?

答:

[明确] 一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,脱身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

见仁见智

【活动设计】

1.项羽是一个具有浓厚悲剧色彩的英雄,对于他失败的原因,人们众说纷纭。对于他的失败,从本文中,你看出了什么端倪?

[我的理解] 项羽失败的原因在于优柔寡断,在于妇人之仁。他是一个过于追求完美的英雄,有时会表现出不必要的妇人之仁。在鸿门宴上,关键时刻他没有表现出杀伐决断的魄力。他不屑于使用卑鄙手段,全身散发着正气。他是真英雄、真豪杰,而不是一个为达目的而不择手段的政治家。

2.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点?是谁主导了事件的走向?

[我的理解] 张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。项庄舞剑,张良出,樊哙急问:“今日之事何如?”可见事先有所商量。樊哙责项羽,口径一致,由辩解进而反诘,则更可以看出事前经过周密的策划。一方有备,一方无备,结局合乎情理。张良认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可用武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上,这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演,是他主导了事件的走向。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽的妄自尊大,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己,无力改变大局,更无法主导事件的走向。

3.请阅读这两首诗,说说它们各自表达了作者怎样的观点。

题乌江亭

[唐]杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

夏日绝句

[宋]李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

[我的理解] 第一首是从兵家用兵的角度来评价的。杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要忍辱负重、重整旗鼓,定能东山再起。

第二首是从节操(气节)的角度来评价的。李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

【参考译文】

异曲同工

拓展延伸

被动句相关知识

【考点对接】

本课出现了好几处被动句,被动句是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示;二是无标志的被动句,也叫意念被动句。

一、有标志被动句

古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:

1.用“于”表示被动关系。用介词“于”引出行为的主动者,“于”放到动词后,它的形式是:“动词+于+主动者”。例如:王建禽(禽,同“擒”)于秦。句中的“于”用在动词“禽”的后边,引出动作行为的主动者“秦”,表示被动。“于”可译为“被”。这种被动句有两个条件:一是主语是被动者,二是句子里有表示被动的词“于”。

2.用“见”表示被动关系。在动词前用“见”或又在动词后加“于”引进主动者。它的形式是:“见+动词”或者“见+动词+于+主动者”。例如:

而燕国见陵之耻除矣。(刘向《荆轲刺秦王》)

注意点:“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如:现代汉语中的“见谅”,“见”不表被动,它放在动词前,表示对自己怎么样的客气说法。“生孩六月,慈父见背”(《陈情表》)其中的“见”不表示被动,可以理解为“我”。还有,“君既若见录,不久望君来”“兰芝初还时,府吏见丁宁”(《孔雀东南飞并序》)中的这两个“见”都相当于代词“我”,指的是刘兰芝,后面都接动词。这是一个难点,注意理解掌握。

3.用“为”表示被动关系。“为”放在动词前边引出行为的主动者,它的形式是:“为(+主动者)+动词”或者“为(+主动者)+所+动词”。例如:

①父母宗族,皆为戮没。(刘向《荆轲刺秦王》)

②不者,若属皆且为所虏!(司马迁《鸿门宴》)

4.用“受”“被”“受(被)……于”表示被动关系。它的形式是:“受(被)+动词”或者“受(被)+动词+于+主动者”。例如:

①信而见疑,忠而被谤,能无怨乎? (“见”也表被动)(司马迁《屈原列传》)

②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。(司马光《赤壁之战》)

二、无标志被动句

古代汉语中无标志的被动句,是指句子不含有被动词的被动句,也就是意念上的被动句,这需要根据上下文的语义来判别。例如:

傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中。(孟子《生于忧患,死于安乐》)

【考题印证】

将文中画线句子翻译成现代汉语,注意特殊句式。

揆自恃门望,以载地寒,意甚轻易,不纳,而谓晋卿曰:“龙章凤姿之士不见用,獐头鼠目之子乃求官。”载衔恨颇深。及载登相位,因揆当徙职,遂奏为试秘书监,江淮养疾。既无禄俸,家复贫乏,孀孤百口,丐食取给。萍寄诸州,凡十五六年,其牧守稍薄,则又移居,故其迁徙者,盖十余州焉。元载以罪诛,除揆睦州刺史,入拜国子祭酒、礼部尚书,为卢杞所恶。德宗在山南,令充入蕃会盟使,加左仆射。行至凤州,以疾卒,兴元元年四月也,年七十四。

1.龙章凤姿之士不见用,獐头鼠目之子乃求官。

译文:

答案:风采出众的贤士不被任用,而贫贱穷酸的小人却来求取官职。

2.元载以罪诛,除揆睦州刺史,入拜国子祭酒、礼部尚书,为卢杞所恶。

译文:

答案:元载因罪被杀后,朝廷任命李揆为睦州刺史,又入京担任国子祭酒、礼部尚书,被宰相卢杞嫉恨。

【参考译文】

李揆自恃是名门望族,认为元载出身贫寒,心中很是轻视,不任用他,且对晋卿说:“风采出众的贤士不被任用,而贫贱穷酸的小人却来求取官职。”元载怀恨很深。等到元载登上相位,乘李揆应当调职时,就上奏朝廷让李揆做秘书监,到江淮养病。李揆没有禄俸后,家境再次贫乏,老少百余口人,靠乞讨维持生活。他像浮萍一样漂泊于多个州郡,共十五六年,当地的郡守长官对他稍有轻薄,就又迁居,所以他搬迁的地方,大约有十多个州。元载因罪被杀后,朝廷任命李揆为睦州刺史,又入京担任国子祭酒、礼部尚书,被宰相卢杞嫉恨。德宗皇帝驾幸山南时,命令李揆充任与蕃邦会盟的特使,加封左仆射。行到凤州时,李揆因病去世,去世时是兴元元年四月,享年七十四岁。

如何运用对比手法

【课内挖掘】

本文充分运用了对比的手法,来塑造人物形象。刘邦与项羽、张良与范增、樊哙与项庄、曹无伤与项伯这两个政治集团里的主要人物在对比中尽显鲜明性格。

【技巧指导】

把两个相互对立的事物、人物,或同一事物、人物的两个不同方面进行对照,互相比较,以达到鲜明地表达思想、说明问题的目的,这就叫作对比。运用对比手法,将对比的双方放在一起,形成具体的对照、比较,或造成相互的烘托、映衬,这样不仅可以突出事物或人物的鲜明特征,而且便于鲜明地表达作者的思想感情,表达文章的思想倾向。

使用对比的手法需要注意的是:①对比的目的要明确。即明确通过对比要表现或说明什么。这样以保证文章充分表现作者的思想倾向,抒发作者最想表达的思想感情。②运用对比要建立在真实的基础上。不能失真、失理,不能为表现一方而有意贬低另一方。如写家乡、家庭或某人发生的变化,不能不切实际地有意贬低改变前或改变后的情况。

【针对训练】

运用对比的手法写一个片段,不少于100字。

答:

[参考示例]

我们的生活变了

斑驳的破砖墙,我扶着它学会了走路;幽静的老胡同,谁没在里面玩过捉迷藏?傍晚的鸽哨声,提醒我动画片快开始了。对家乡的记忆就像儿时胡同里阵阵的槐花香,总在不经意间触动了神经。

然而时过境迁,随着一个个地标建筑的拆除,一条条胡同的消失和一个个地名的修改……我们的生活变了……

童年里你游泳的河流已经干涸,村口的老树已经让位于高速公路;天空不再蔚蓝,早晨已经没有鸟儿的鸣叫;村里的打谷场再也放不了电影,也没有人一早去捡烟蒂;芭蕉扇走向越来越偏远的农村,也没有人在夏天的夜里坐在竹床上乘凉……

什么时候我们能再去打脏兮兮的弹子?什么时候我们能再去跳用粉笔画的房子?什么时候我们能再去做一把黏土的手枪呢?

又是一年春来时。槐花只是零星开放在公园的角落里……

【课内挖掘】

每每提及鸿门宴,总有人要为项羽的优柔寡断扼腕叹息,也有人要为曹无伤被杀怨恨项羽。项羽不杀刘邦是一个正确的选择,也正因为没杀刘邦才成就了项羽不朽的英雄形象。

项羽不杀刘邦,原因很简单:刘邦不该杀。回想当年,秦王暴虐残忍,天下生灵涂炭,怀王与天下义军有约:“先破秦入咸阳者王之。”现如今,刘邦先率军攻破了咸阳。按照约定,刘邦称王,那是理所当然的事,何况刘邦还专门为此事到鸿门去向项羽谢罪。

宴会之上,范增多次暗示项羽杀掉刘邦,项羽置之不理。项庄舞剑,妄图杀掉刘邦,项伯以身翼蔽之。其实,项羽拥兵四十万,倘若真的想杀刘邦,就算刘邦逃到天涯海角,项羽照样取其首级。

当然,有人为曹无伤喊冤。其实大可不必。曹无伤身为沛公的左司马,不但不帮着刘邦打天下,还出卖自己的集体,把己方的军事秘密告诉别人,这种人能委以重任吗?项羽的揭发,恰恰体现了项羽的真实、坦荡,大义凛然,一身英雄气。

对项羽,我们可以换个角度看,项羽在《鸿门宴》中因遵守承诺不杀刘邦,这既是性格使然,也是诚信的体现,正因如此才成就了他的真英雄形象。

[适用话题] 英雄 坦荡 诚信

【运用范例】

当虞姬横刀,将一朵生命之花绽放成矛尖锋刃的湛蓝,我看到鲜红鲜红的血流过雪白雪白的颈。壮士掩面,乌骓悲鸣。

鲁迅说过,悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看。于是,你便成了最伟大的毁灭的艺术。“曾是气吞残虏!”你的英勇是无人企及的神话。釜破舟沉,是你果断的誓言;“何弊之乘”是你无畏的自信;“挡我者死”是你勇敢的豪迈。几千年后似乎还可以听到你圆睁环眼、倒竖钢髯的一声断喝。乌骓马来往奔突,每一个轮回的拼杀都像是一条法力无边的咒语,使尸堆成山,使血流成河。那杆长矛挑起了几多秦国虎狼之将的尸首,几千年后壁上轻吟之时还自滴着秦兵的黑血!

然而,你胜不了刘邦。因为你,还有诚信。

“竖子不足与谋!”范增如是说。当楚强汉弱之时,诛刘邦之机会何止千万。然而你没有。有人说你沽名钓誉,我没有看到,我只看到你的诚信。“此沛公左司马曹无伤言之”,你直言不讳,于是曹无伤被诛,试问天下谁人再敢助楚?你以为楚河汉界便是界限,殊不知刘邦有心明修栈道,暗度陈仓。韩信谓刘邦不善用兵而善用将,他的心计、他的丢诚弃信便是他的武器。而这居然比你的宝马大刀还要锋利。然而刘邦不足以与你相比,刘邦是君主,而项羽你,是英雄!于是你英雄地起事,英雄地南征北战,英雄地失败。当楚歌的韵律从四面八方像魔音一般折磨你的耳鼓,面对嘶鸣的乌骓和似水的虞姬,你的眼泪磨蚀你的伟岸。“虞姬虞姬奈若何?”于是在乌江,你完成了一个没有丢弃诚信的男人的涅槃。

当拔山举鼎的传奇褪色成一页泛黄的史册,当斜阳下汉家的小儿稚嫩地传唱“大风起兮云飞扬”,你终于远去,留下一个顶天立地的背影。也许你做了鬼雄,驾着随你投江而死的乌骓,旌旗十万斩阎罗,你轰轰烈烈地死去,因为有诚信,为你殉葬。

于是,你不朽,你最终还是战胜了刘邦,以你的诚信,刺刘邦于后人的口碑之下!

【美文鉴赏】

有句话常挂嘴边

——浅谈《鸿门宴》中刘邦的口头禅“为之奈何”

常常把“为之奈何”挂在嘴边的人,大概只有两种:没有思想的傻瓜和有思想却偏偏要装得像傻瓜的人,刘邦属于后者。

显然,刘邦能紧紧攥住韩信等良臣的忠心,可见他的驭人之术;楚汉相争时汉军阵营得以逐步壮大,可见他的战略眼光;多次面对项羽的强势威胁而能次次化险为夷,可见他的灵活机变。刘邦能走到这一步,固然少不了一帮人的辅佐,但能够统率这帮能人的首领必有其过人的智慧而绝非遇事而一筹莫展的阿斗。

所以,“为之奈何”这句口头禅,不仅仅是在询问计策,它更多地是在摆出一种姿态。其实刘邦也应该明白这一点,他一次又一次向属下无意或有意地流露自己的笨拙与对他们的倚重,这自然成为君臣之间极为有效的沟通方式。在“信任”这一点上,刘邦的确比项羽强得多,虽然项羽也信任范增,但在关键时刻却常常固执己见,而刘邦对于自己的谋士则是用人不疑,从萧何月下追韩信到重金离间项羽阵营,在每次行动中刘邦都不曾因猜忌而怠慢自己的谋士。尽管现在许多人都质疑刘邦对于臣子的“信任”是不是在作秀,因为之后他杀韩信的做法确实令人寒心,但有一点是无可否认的:刘邦至少在君臣互信这一点上把握得非常好,即使对于疑人他也能巧妙地拉拢利用。

“为之奈何”也是君臣关系的促溶剂。对臣子采取居高临下的态度固然能增加天子的威仪,但这不利于君臣团结,更难以广开言路,尤其是在“打天下”的阶段,过分强调“君权”实际上是孤立自己。刘邦的口头禅,不知不觉就拉近了对话双方的距离,减少了君臣隔膜,使言者能够大胆地提出自己的观点。可以说,刘邦用自己的“笨拙”搭建了一个交流的平台,让许多能人甘愿在这个平台上为主卖力。刘邦“为之奈何”的口头禅并不表示他真的无计可施,这是他处理君臣关系的艺术手腕。

“为之奈何”还反映了刘邦处理事务的一贯原则,即知人善任而非事必躬亲。刘邦更像一个战略家,他能把握住整体形势和一个阵营的步伐,他懂得向合适的人征求合适的意见,这样就可确保决策的正确性。从这个层面上看,尽管刘邦的治国能力未必强于诸葛亮,但在整体调度上他比孔明更胜一筹,“为之奈何”这句话表明了他对宏观与微观事物的科学掌控,仅此一项,就表明刘邦有做帝王的潜质。

不论“为之奈何”是真的无计可施还是装傻作态,问这话的人一定是能够平衡各种关系的人,倘若当初项羽也能学学刘邦,凡事多问个“为之奈何”,那他也不至于成为孤家寡人吧?楚汉之争,不仅仅是军事实力的较量,更是人才的较量,刘邦得胜的关键就在人才资源的争夺与利用上,“为之奈何”既表现了一种管理手段,更表现了一种平等姿态,刘邦的领导艺术在今天也是有借鉴作用的。

“为之奈何”常挂在嘴边,不知这个习惯是历史的真实还是太史公的揣测,但无论如何,有这个口头禅的刘邦比冷冰冰的皇帝更为可爱。等他称帝之后,威严之中多了残酷与陌生,“为之奈何”这样的话似乎已成为记忆。

我总是在想,如果做了皇帝的刘邦仍能把这句话常挂在嘴边,那么他在诛杀韩信前应该会问问身边的人吧,若真是这样,历史上也许就会少一段“鸟尽弓藏,兔死狗烹”的悲伤;如果雄心未已的刘邦仍把这句话常挂在嘴边,那么在他与匈奴交战前应该也会反复思量这句话吧,若真是这样,大漠里也许就会少一场“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”的苍凉。有人说刘邦从来都是小人,我却认为楚汉争霸时他是一个精明的管理者,而贵为皇帝时却是一个冷酷的独裁者。“为之奈何”这样的口头禅既增添了刘邦几许平易谦逊的风采,亦表现了同甘苦共患难的创业情怀。

大风起兮云飞扬,而那曾经的情怀已不复存在,奈何?奈何?

【佳作赏析】

这篇文章能够高屋建瓴地评价刘邦的口头禅“为之奈何”,全文充分地肯定了刘邦高超的领导才能和驭人之术,条分缕析地讲出了这句话的作用,并从四个方面进行了论证,使文章层次清晰。说理一分为二,全面中肯,能够站在历史的高度对“为之奈何”这句口头禅进行评析,结构严谨,文气荡漾,很好地体现出语言的厚度和张力。

【写作借鉴】

1.学标题

本文巧妙地使用了正副标题。“有句话常挂嘴边”是这篇文章的正(或主)标题,用来提出文章中心或主旨,“浅谈《鸿门宴》中刘邦的口头禅‘为之奈何’”是文章的副标题,其功能是对正标题加以解释说明,明确并完善自己想表达的内容。

2.学开头

本文采用开门见山式开头。议论文开头要求“明、简”。“明”,即开头必须点明文章主要内容;“简”,即语言文字要简约、精巧,且不拖沓,最好是开门见山。这篇议论文的开头很好地落实了这两点。

3.学论证思路

本文采用并列式结构。作者从四个方面论证“为之奈何”这句话的作用:①促进君臣沟通;②融洽君臣关系;③发挥贤臣作用;④丰富人物形象。四个论证层次之间为并列关系,条分缕析。

4.学论证方法

本文主要采用对比论证说理。在论证“促进君臣沟通”时,拿项羽来对比,在论证“发挥贤臣作用”时,拿诸葛亮来对比,都突出了刘邦高超的驭人之术;文章末还对比了刘邦称帝前后,并用两个设想与历史构成对比,丰富了刘邦的形象。

同步练习

(时间:45分钟 分值:55分)

一、基础巩固(35分)

1.对下列加点词解释有误的一项是(3分)( )

A.旦日飨士卒 飨:犒劳

B.此亡秦之续耳 续:后继者

C.沛公起如厕 如:如同

D.今事有急,故幸来告良 幸:幸而

解析:选C。如:往。

2.从词类活用的角度分析,下列归类正确的一项是(3分)( )

①沛公军霸上 ②素善留侯张良 ③项伯杀人,臣活之 ④君为我呼入,吾得兄事之 ⑤秋毫不敢有所近 ⑥项伯乃夜驰之沛公军 ⑦范增数目项王 ⑧沛公旦日从百余骑来见项王 ⑨日夜望将军至,岂敢反乎 ⑩常以身翼蔽沛公

A.①⑦/②③⑤/⑧/④⑥⑨⑩

B.①⑦/②⑤/③/⑧④⑥⑨⑩

C.①②⑤⑦/③⑧/④⑥⑨⑩

D.①⑦/②⑤/③⑧/④⑥⑨⑩

解析:选D。①⑦是名词用作动词,②⑤是形容词用作动词,③⑧是使动用法,④⑥⑨⑩是名词作状语。

3.下列句子中加点的词语不是古今异义的一项是(3分)( )

A.沛公居山东时

B.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

C.备他盗之出入与非常也

D.固不如也

解析:选D。A项,古义:指崤山以东;今义:山东省。B项,古义:儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻;今义:因结婚而产生的夫妻关系。C项,古义:意外的变故;今义:副词,很。

4.下列各句中的“为”按意义归类正确的一项是(3分)( )

①若属皆且为所虏 ②何辞为 ③为之奈何 ④公为我献之 ⑤为击破沛公军 ⑥窃为大王不取也

A.①②/③⑥/④⑤ B.①/②/③/④⑤/⑥

C.①③/②⑥/④⑤ D.①/②/③④⑤/⑥

解析:选B。①介词,被;②句末语气词;③介词,对;④⑤介词,替;⑥动词,认为。

5.下列句子按句式归类正确的一项是(3分)( )

①不者,若属皆且为所虏 ②欲呼张良与俱去 ③毋从俱死也 ④楚左尹项伯者,项羽季父也 ⑤所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也 ⑥沛公安在 ⑦如今人方为刀俎,我为鱼肉 ⑧大王来何操

A.①④/②③⑤/⑥⑦/⑧

B.①/②③/④⑤⑦/⑥⑧

C.①/②③⑤/⑥⑦/④⑧

D.①③⑤/②④/⑥⑦⑧

解析:选B。①是被动句,②③是省略句,④⑤⑦是判断句,⑥⑧是宾语前置句。

6.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“沛公奉卮酒为寿”一句中的“寿”与现代汉语中的“寿”含义有所不同,这里是敬酒献物,祝人健康长寿的意思。

B.“山东”,指泰山以东的地区。如“沛公居山东时,贪于财货,好美姬”中的“山东”指的就是这个地区。

C.“沛公”,指刘邦,因其起兵于沛(今江苏沛县),故称“沛公”。

D.“竖子不足与谋”一句中的“竖子”是骂人的话,相当于今天的“小子”。

解析:选B。“山东”指的是崤山以东。

7.下列对课文内容的分析和解说,不正确的一项是(3分)( )

A.樊哙闯帐后说的“夫秦王有虎狼之心”等一番话,表面上是抨击秦王,实际上是指责项王。

B.樊哙闯帐后所说的话,有的话同前文所写刘邦与项伯的对话几乎完全一样,这表明刘邦方面上下一致,同心协力。

C.在鸿门宴上,樊哙引怀王与诸将相约的话,意在提醒项羽,其实应该当王的是刘邦,而不是项羽。

D.在司马迁的笔下,樊哙不仅是一个其忠可嘉、余勇可贾的勇士,而且是一个机警干练、能言善辩的智者。

解析:选A。樊哙的这一段话,借机讽刺项羽,却又替刘邦求赏,暗寓尊崇项羽之意,很投项羽居功自傲的心理。

8.填空式默写。(6分)

(1)《鸿门宴》中樊哙用“大丈夫应不拘小节”劝刘邦赶紧离开的句子是:______________,______________。

(2)《鸿门宴》中樊哙分析秦朝残酷统治的语句是:夫秦王有虎狼之心,______________,______________。

(3)《鸿门宴》中比喻说话和行动的真实意图别有所指的语句是:______________,______________。

答案:(1)大行不顾细谨 大礼不辞小让 (2)杀人如不能举 刑人如恐不胜 (3)今者项庄拔剑舞 其意常在沛公也

9.从下列《史记》人物中任选一位,写一段评论。要求抓住人物特点,能从正反两方面对人物加以评说,表述上要有文采。(不超过150字)(3分)

项羽 刘邦 荆轲

答:

解析:本题考查语言表达的综合能力。对所给的人物写评论时,要紧紧扣住人物形象的特点,运用优美的语言进行描绘、渲染,但要注意语言简明。

答案:(示例1)项羽:他是一位怀揣壮志、果敢勇武的西楚霸王,他也是一位率真自尊、儿女情长的伟丈夫。在普通百姓的眼中,他是力能扛鼎的盖世英雄;在词人的眼中,他是令人仰慕的“人杰”“鬼雄”;在史学家眼中,他又是迷信武力、缺乏宽容、政治幼稚,令人扼腕的悲情英雄。

(示例2)刘邦:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。”——这是你登上王座后踌躇满志的高歌,是你征战天下最终获胜的骄傲声音!你审时度势,广纳人才,屈伸有度,足智多谋;你用不懈的努力,从泗水亭长,一步步走向帝王之位;你用超群的智慧,从西楚霸王手里夺得了天下。可是,你的奸诈之术、厚黑之道,也在你的衮服之上留下了深深的卑劣印记!

(示例3)荆轲:易水高歌,穿越了千古的悲凉慷慨;素衣单车,卷扬起凝重的长河落日。千金虽重,重不过你慨然一诺;匕首光寒,也难比你炯炯双眸。秦殿之上的奋力一搏,兑现了对燕太子的承诺;刺秦的凛然大义,昭示了你不畏强暴的勇气。可谁知,大势所趋,独木难支;一统天下的洪流,也断非你一人可以阻遏。

10.学完《鸿门宴》之后,某班召开了一次辩论赛,主题是“项羽是英雄吗”。请你就此辩论赛写一段报幕词。要求:语言简明、连贯,不少于60个字(含标点符号)。(3分)

答:

解析:解答此题首先要明确考查的重点所在,要求写一段报幕词,语言要简明、连贯;其次要注意辩论赛围绕“项羽是英雄吗”这一中心展开,报幕词要点明这一点;此外,还要注意报幕词要领起下面辩论赛的内容,引起观众的兴趣,可使用一些修辞手法,使语言富有表现力。

答案:(示例)关于项羽,有人说他生为人杰,死为鬼雄;有人说他刚愎自用,妇人之仁;有人说他横扫疆场,英勇威武;有人说他伤别虞姬,儿女情长。他是英雄吗?你怎么看?下面请听听双方的意见。

11.对下面这段文字进行压缩,不要超过30个字。(2分)

我们有远大的高尚的理想,这自然是很好的,可是,任何远大的理想,假如没有许多切实的细小的工作来充实它,那么,它就只能是一个空洞的理想。巍峨的宫殿,是由无数小石块建筑起来的。一切科学的伟大发现,都不知要经过多少繁杂琐细的工作。要完成实现四个现代化的宏伟大业,更是非有无数的人来做无数细小的事情不可的。

答:

答案:理想要靠许多细小工作实现,实现四化更需无数人做无数细小的事情。

二、阅读提升(20分)

阅读下面的文字,完成12~16题。

项籍者,下相人也,字羽。初起时,年二十四。其季父项梁,梁父即楚将项燕,为秦将王翦所戮者也。项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏。

项籍少时学书不成去学剑又不成项梁怒之籍曰书足以记名姓而已剑一人敌不足学学万人敌于是项梁乃教籍兵法,籍大喜,略知其意,又不肯竟学。项梁尝有栎阳①逮,乃请蕲②狱掾③曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。项梁杀人,与籍避仇于吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。

秦二世元年七月,陈涉等起大泽中。其九月,会稽守通谓梁曰:“江西皆反,此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人,后则为人所制。吾欲发兵,使公及桓楚将。”是时桓楚亡在泽中。梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”梁乃出,诫籍持剑居外待。梁复入,与守坐,曰:“请召籍,使受命召桓楚。”守曰:“诺。”梁召籍入。须臾,梁眴籍曰:“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头,佩其印绶。门下大惊,扰乱,籍所击杀数十百人。一府中皆慑伏,莫敢起。梁乃召故所知豪吏,谕以所为起大事,遂举吴中兵。使人收下县,得精兵八千人。梁部署吴中豪杰为校尉、候、司马。有一人不得用,自言于梁。梁曰:“前时某丧使公主某事,不能办,以此不任用公。”众乃皆伏。于是梁为会稽守,籍为裨将,徇下县。

(节选自《史记·项羽本纪》)

【注】 ①栎(Yuè)阳:秦置栎阳县,在今陕西临潼北,渭水北岸。②蕲(Qí):秦置蕲县,汉属沛郡。③狱掾(yuàn):狱曹的属吏。

12.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.项籍少时/学书不成去/学剑/又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌/不足学/学万人敌/

B.项籍少时/学书不成/去/学剑/又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌/不足学/学万人敌/

C.项籍少时/学书不成/去/学剑又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓/而已剑一人敌不足学/学万人敌/

D.项籍少时/学书不成去/学剑又不成/项梁怒之/籍曰/书足以记名姓而已/剑一人敌不足学/学万人敌/

解析:选B。根据叙述内容,找谓语动词及断句标志,筛选排除。

13.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.季父,意思是最小的叔叔。古代以伯、仲、叔、季来表示兄弟间的排行顺序,伯为老大,仲为老二,叔为老三,季排行最小。

B.秦二世元年,即秦二世在位第一年,属于年号纪年法。每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

C.校尉,是中国历史上重要的武官官职,始置于秦朝,汉朝时职权达到鼎盛,其地位仅次于各将军。

D.裨将,是“副将”的意思,古代军队中的低级将领。

解析:选B。秦二世元年,不是年号纪年法,而是王公即位年次纪年;年号纪年法,汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

14.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.项籍的爷爷是为秦将王翦所杀的楚国大将项燕。项氏世世代代做楚国大将,其姓氏源于他们的封地名。

B.项籍小时候对习字和剑术并不感兴趣,直到他的季父项梁传授他能够胜过众人的兵法,他才认真学习。

C.项籍跟项梁一起去观看秦始皇游览会稽郡时,项籍说的话表达了他想建功立业、主宰天下的雄心壮志。

D.项籍配合项梁杀死了会稽郡守之后,又一连杀了一百来人。起事成功后,项梁做会稽郡守,项籍为副将。

解析:选B。“他才认真学习”与原文不符。原文是“略知其意,又不肯竟学”,可见,项籍并没有认真学习兵法。

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)项梁尝有栎阳逮,乃请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。(4分)

译文:

(2)梁曰:“桓楚亡,人莫知其处,独籍知之耳。”(4分)

译文:

解析:本题考查对文言语句的翻译能力。第(1)句的关键词语有“尝”“逮”“书”;第(2)句中的关键词语有“亡”“莫”“独”。

答案:(1)项梁曾经(因罪案受牵连)被栎阳县逮捕(入狱),(他)就请蕲县狱掾曹咎写说情信给栎阳狱掾司马欣,因此事情才得以了结。

(2)项梁说:“桓楚正在外逃亡,别人都不知道他的去处,只有项籍知道。”

16.秦始皇南巡会稽,他的车马仪仗,浩浩荡荡,威风凛凛,项羽说“彼可取而代也”,而刘邦说“大丈夫当如此也”,项羽和刘邦做出如此评价,能看出什么?(3分)

答:

答案:①项羽和刘邦都有大志,能创大业者首先要立大志。②二人性格不一样。项羽的“彼可取而代也”具有明确的反抗意味,有更强的指向性,明确要取代秦始皇,获得和他一样的地位和权势,可见其率直。刘邦的话,比较模糊, “大丈夫”既可以指秦始皇,也可以指自己,还可以指所有的大丈夫,可见其有心计。

【参考译文】

项籍是下相人,字羽。开始起事的时候,他二十四岁。项籍的叔父是项梁,项梁的父亲是楚国大将项燕,就是被秦将王翦所杀的那位。项氏世世代代做楚国的大将,被封在项地,所以姓项。

项籍小的时候曾学习识字写字,没有学成就不学了;又学习剑术,也没有学成。项梁对此很生气。项籍却说:“写字,能够用来记姓名就行了;剑术,也只能敌一个人,不值得学。我要学习能敌万人的本事。”于是项梁就教项籍兵法,项籍非常高兴,可是刚刚懂得了一点儿兵法的大意,又不肯学到底了。项梁曾经(因罪案受牵连)被栎阳县逮捕(入狱),(他)就请蕲县狱掾曹咎写说情信给栎阳狱掾司马欣,因此事情才得以了结。后来项梁又杀了人,为了躲避仇人,和项籍一起逃到吴中郡。吴中郡有才能的士大夫,本事都在项梁之下。每当吴中郡有大规模的徭役或大的丧葬事宜时,项梁经常做主办人,并暗中用兵法部署组织宾客和青年,借此来了解他们的才能。秦始皇游览会稽郡渡浙江时,项梁和项籍一起去观看。项籍说:“那个人,我可以取代他。”项梁急忙捂住项籍的嘴,说:“不要胡说,要满门抄斩的!”但项梁却因此感到项籍很不一般。项籍身高八尺有余,力大能举鼎,才气超过常人,即使是吴中当地的年轻人也都很惧怕他。

秦二世元年七月,陈涉等在大泽乡起义。当年九月,会稽郡守殷通对项梁说:“大江以西全都造反了,这也是上天要灭亡秦朝的时候啊。我听说,做事情占先一步就能控制别人,落后一步就要被人控制。我打算起兵反秦,让您和桓楚统领军队。”当时桓楚正逃亡在大泽乡。项梁说:“桓楚正在外逃亡,别人都不知道他的去处,只有项籍知道。”于是项梁出去,嘱咐项籍持剑在外面等候。然后项梁又进来跟郡守殷通一起坐下,说:“请让我把项籍叫进来,让他奉命去召桓楚。”郡守说:“好的。”项梁就把项籍叫进来了。过了一会儿,项梁给项籍使了个眼色,说:“可以行动了!”于是项籍拔出剑来斩下了郡守的头。项梁手里提着郡守的头,身上挂了郡守的官印。郡守的部下大为惊慌,一片混乱,项籍一连杀了有一百来人。整个郡府上下都吓得趴倒在地,没有一个人敢起来。项梁于是召集原先所熟悉的豪强和官吏,向他们说明起事反秦的道理,就发动吴中之兵起事了。项梁派人去接收吴中郡下属各县,共得精兵八千人。项梁又部署郡中豪杰,派他们分别做校尉、候、司马。其中有一个人没有被任用,自己来找项梁诉说。项梁说:“前些日子某家办丧事,我让你去做一件事,你没有办成,所以不能任用你。”众人听了都很敬服。于是项梁做了会稽郡守,项籍为副将,去巡行占领下属各县。

_21?????????è????????www.21cnjy.com???_

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])