统编版高中语文选择性必修上册第三单元第9课《老人与海》同步练习含答案

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册第三单元第9课《老人与海》同步练习含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 84.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-28 21:57:30 | ||

图片预览

文档简介

第9课《老人与海》同步练习

2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册

一、

单选题

1.

下列叙述有错误的一项是(

)

A.《老人与海》取材于一古巴渔民的真实经历,是海明威于晚年证明自己创作实力的中篇杰作。

B.《老人与海》获1952年普利策奖,1954年又获诺贝尔文学奖。老人桑地亚哥也成为文学史和电影史上著名的“硬汉”形象。

C.海明威、杰克?伦敦、惠特曼、欧?亨利等都是美国杰出的小说家。

D.海明威的早期长篇小说《太阳照常升起》(1927)、《永别了,武器)(1927)成为表现美国“迷惘的一代”的主要代表作。

2.

下列各句中,不是复句的一句是(

)

A.用嘴说出的话随风而散,用笔写出的话永不磨灭。

B.3D电视不仅可以为观众带来全新的视听享受,还将拉动内需、促进经济发展。

C.只有孔乙己到店,才可以笑几声,所以至今还记得。

D.海明威的《老人与海》,塑造了一个悲剧英雄的形象。

3.

下列各项中,加横线的词语使用不恰当的一项是(

)

A.对那些在魔兽世界游戏停服期间百无聊赖的网游玩家们而言,这一看似平淡无奇却充满温情的帖子成了消解心中郁闷和寂寞的一剂良药。

B.近期,某娱乐媒体推出了新一期栏目,由众多明星全新打造的年度最新造型非常惊艳大胆,让人眼前一亮,真可谓沸反盈天、争奇斗艳。

C.在阿拉比这样一位精明强干、雷厉风行的领导人的带领下,阿盟会走向哪里,在目前的西亚北非动荡局面中能否发挥积极作用,值得关注。

D.虽然他们表面上看来和常人无异,某些老同志还说他们“少不更事”,但一谈起缉毒来,大家对他们的专业和智慧无不佩服得五体投地。

4.

对下列句子理解有误的一项是(

)

A.“一个人并不是生来要给打败的”,这句话是理解人物思想性格最关键的句子,也是理解本文乃至全书的文眼。

B.“你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。”“消灭掉”的是他的生命,“打不败”的是他的精神和意志。

C.“有了事儿就担当下来”,这是勇敢者的誓言,也是强者的生存哲学。海明威就这样借主人公桑地亚哥的话,表达了他自己认为在当时人们应有的生存信念。

D.对弄死鱼罪与非罪的思考,一方面表现了老渔夫心地善良,一方面表明了他对人生存的思考:在现实社会中要生存就必须心狠,你不弄死它,它就有可能弄死你。

5.

阅读下面的文字,完成下面小题。

??桑提亚哥是一个典型的“硬汉”形象,是海明威塑造的一系列拳击师、斗牛士、猎人、战士等“硬汉”形象的发展与升华。他面对浩瀚的海洋,凶猛的大马林鱼和凶恶的鲨鱼,恶劣的气候和多舛的命运,表现出顽强的毅力和必胜的信心。在英雄与环境的斗争中,桑提亚哥是一个失败的英雄。(

)。在他身上,具有超越的人格力量,他是

。无论是84天的“背运”,还是在与马林鱼博斗“感觉到自己要垮下去的时候”,他“还要试它一试”,还要“忍住一切的疼痛,抖擞当年的威风,把剩余的力气统统拼出来”。在与鲨鱼群进行

的境况中,老人在

的情况下,仍然拖着伤残的身躯,与残暴的鲨鱼展开了一场

、注定失败的战斗。虽然桑提亚哥在与暴力世界的较量中失败了,但他坚信:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。”最终,他虽然只带回来巨大的一副鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他,他也正在梦见狮子。这是对未来胜利的向往,是对人的精神力量的进一步肯定。

(1)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是

(????????)

A.无冕之王?

声嘶力竭?

精神抖擞?

众寡悬殊

B.无冕之王?

殊死搏斗?

精疲力竭?

众寡悬殊

C.冠冕堂皇?

殊死搏斗?

精神抖擞?

难与匹敌

D.冠冕堂皇?

声嘶力竭?

精疲力竭?

难以匹敌

(2)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是

(????????)

A.虽然他只带回来巨大的一副鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

B.虽然他只带回来一副巨大的鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

C.他虽然只带回来巨大一副的鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

D.虽然他只带回来一副巨大的鱼骨架,然而小孩还在看守着他。

(3)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

(????????)

A.因此在对待失败的风度上,他赢得了胜利。

B.然而在对待输赢的风度上,他赢得了胜利。

C.然而在对待失败的风度上,他赢得了胜利。

D.然而在对待胜利的风度上,他赢得了胜利。

二、

填空题

6.

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,没出不超过15个字。

花青素是一种水溶性的植物色素,分布在液泡内的细胞液中,能够决定花的红色,蓝色,紫色等颜色的差别,这是因为花青素________,在酸性溶液中呈现红色,在碱性溶液中变为蓝色,处于中性环境中则是紫色。更令人惊奇的是________,比如一种牵牛花清晨是粉红色,之后变成紫红色,最后变成蓝色,究其原因,就是花瓣表皮细胞的液泡内pH值发生了变化________,从而形成花的颜色的变化。

7.

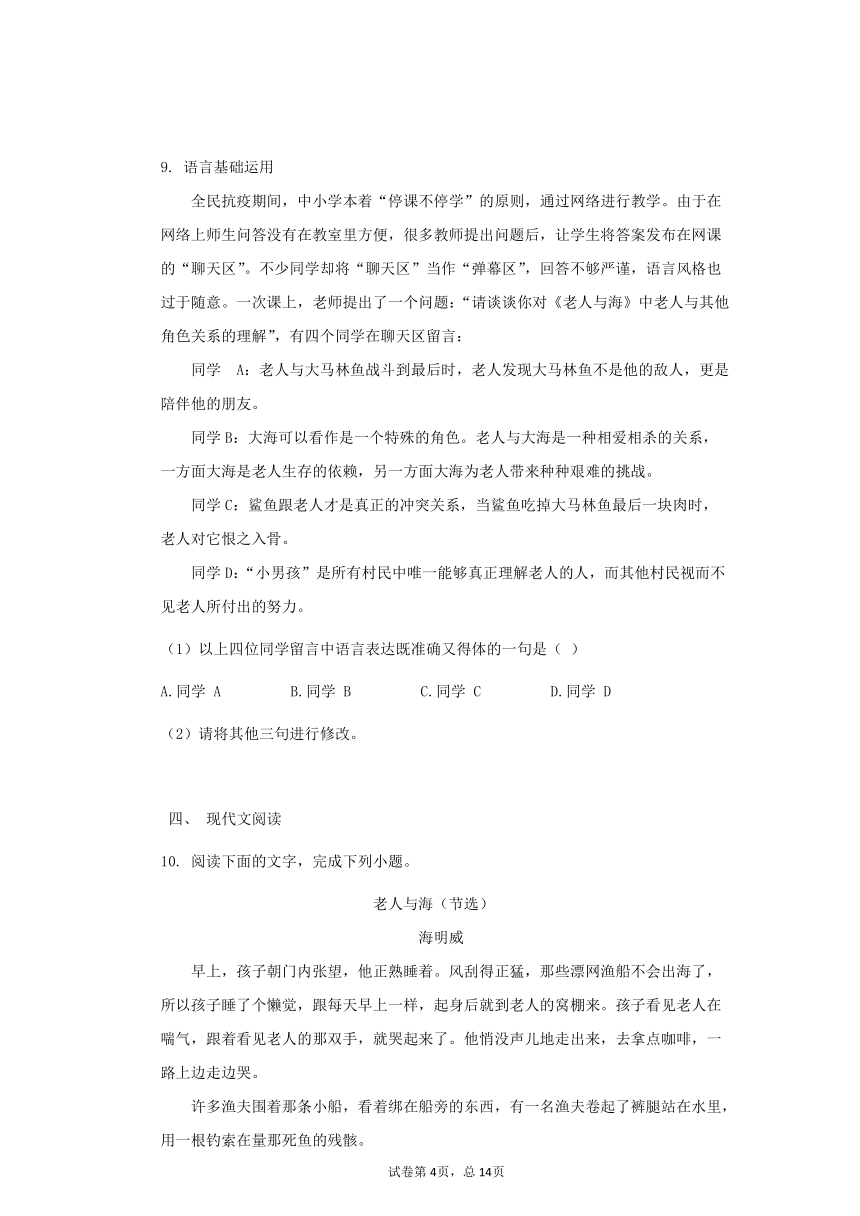

请你根据学过的《老人与海》一文中塑造的桑地亚哥这一形象,描述下图中的海明威头像。要求:①所写内容要能体现海明威“硬汉子”的精神、气质;②要有适当的议论或抒情;③运用比喻、反问两种修辞手法;④不少于100字。

答:________。

8.

阅读名著《老人与海》,回答问题。

美国艺术史家贝瑞孙认为,任何一部真正的艺术品都能散发出象征和寓言的意味,《老人与海》就是这样的杰作。请以小说中的孩子为例,结合故事情节说明象征手法的运用。

9.

语言基础运用

??全民抗疫期间,中小学本着“停课不停学”的原则,通过网络进行教学。由于在网络上师生问答没有在教室里方便,很多教师提出问题后,让学生将答案发布在网课的“聊天区”。不少同学却将“聊天区”当作“弹幕区”,回答不够严谨,语言风格也过于随意。一次课上,老师提出了一个问题:“请谈谈你对《老人与海》中老人与其他角色关系的理解”,有四个同学在聊天区留言:

??同学?A:老人与大马林鱼战斗到最后时,老人发现大马林鱼不是他的敌人,更是陪伴他的朋友。

??同学B:大海可以看作是一个特殊的角色。老人与大海是一种相爱相杀的关系,一方面大海是老人生存的依赖,另一方面大海为老人带来种种艰难的挑战。

??同学C:鲨鱼跟老人才是真正的冲突关系,当鲨鱼吃掉大马林鱼最后一块肉时,老人对它恨之入骨。

??同学D:“小男孩”是所有村民中唯一能够真正理解老人的人,而其他村民视而不见老人所付出的努力。

(1)以上四位同学留言中语言表达既准确又得体的一句是(

)

A.同学

A

B.同学

B

C.同学

C

D.同学

D

(2)请将其他三句进行修改。

四、

现代文阅读

10.

阅读下面的文字,完成下列小题。

老人与海(节选)

????????

海明威

??早上,孩子朝门内张望,他正熟睡着。风刮得正猛,那些漂网渔船不会出海了,所以孩子睡了个懒觉,跟每天早上一样,起身后就到老人的窝棚来。孩子看见老人在喘气,跟着看见老人的那双手,就哭起来了。他悄没声儿地走出来,去拿点咖啡,一路上边走边哭。

??许多渔夫围着那条小船,看着绑在船旁的东西,有一名渔夫卷起了裤腿站在水里,用一根钓索在量那死鱼的残骸。

??孩子并不走下岸去。他刚才去过了,其中有个渔夫正在替他看管这条小船。

??“他怎么啦?”一名渔夫大声叫道。

??“在睡觉,”孩子喊着说。他不在乎人家看见他在哭。“谁都别去打扰他。”

??“它从鼻子到尾巴有十八英尺长,”那量鱼的渔夫叫道。

??“我相信,”孩子说。

??他走进露台饭店,去要一罐咖啡。

??“要烫,多加些牛奶和糖在里头。”

??“还要什么?”

??“不要了。过后我再看他想吃些什么。”

??“多大的鱼呀,”饭店老板说。“从来没有过这样的鱼。你昨天捉到的那两条也满不错。”

??“我的鱼,见鬼去,”孩子说,又哭起来了。

??“你想喝点什么吗?”老板问。

??“不要,”孩子说。“叫他们别去打扰圣地亚哥。我就回来。”

??“跟他说我多么难过。”

??“谢谢,”孩子说。

??孩子拿着那罐热咖啡直走到老人的窝棚,在他身边坐下,等他醒来。有一回眼看他快醒过来了。可是他又沉睡过去,孩子就跨过大路去借些木柴来热咖啡。

??老人终于醒了。

??“别坐起来,”孩子说。“把这个喝了。”他倒了些咖啡在一只玻璃杯里。

??老人把它接过去喝了。

??“它们把我打败了,马诺林,”他说。“它们确实把我打败了。”

??“它没有打败你。那条鱼可没有。”

??“对。真个的。是后来才吃败仗的。”

??“佩德里科在看守小船和打鱼的家什。你打算把那鱼头怎么着?”

??“让佩德里科把它切碎了,放在捕鱼机里使用。”

??“那张长嘴呢?”

??“你要你就拿去。”

??“我要,”孩子说。"现在我们得来商量一下别的事情。”

??“他们来找过我吗?”

??“当然啦。派出了海岸警卫队和飞机。”

??“海洋非常大,小船很小,不容易看见,”老人说。他感到多么愉快,可以对一个人说话,不再只是自言自语,对着海说话了。“我很想念你,”他说。“你们捉到了什么?”

??“头一天一条。第二天一条,第三天两条。”

??“好极了。”

??“现在我们又可以一起钓鱼了。”

??“不。我运气不好。我再不会交好运了。”

??“去它的好运,”孩子说。“我会带来好运的。”

??“你家里人会怎么说呢?”

??“我不在乎。我昨天逮住了两条。不过我们现在要一起钓鱼,因为我还有好多东西需要学。”

??“我们得弄一支能扎死鱼的好长矛,经常放在船上。你可以用一辆旧福特牌汽车上的钢板做矛头。我们可以拿到瓜纳巴科亚①去磨。应该把它磨得很锋利,不要回火锻造,免得它会断裂。我的刀子断了。”

??“我去弄把刀子来,把钢板也磨磨快。这大风要刮多少天?”

??“也许三天。也许还不止。”

??“我要把什么都安排好,”孩子说。“你把你的手养好,老大爷。”

??“我知道怎样保养它们的。夜里,我吐出了一些奇怪的东西,感到胸膛里有什么东西碎了。”

??“把这个也养养好,”孩子说。“躺下吧,老大爷,我去给你拿干净衬衫来。还带点吃的来。”

??“我不在这儿的时候的报纸,你也随便带一份来,”老人说。

??“你得赶快好起来,因为我还有好多东西要学,你可以把什么都教给我。你吃了多少苦?”

??“可不少啊,”老人说。

??“我去把吃的东西和报纸拿来,”孩子说。“好好休息吧,老大爷。我到药房去给你的手弄点药来。”

??“别忘了跟佩德里科说那鱼头给他了。”

??“不会。我记得。”

??孩子出了门,顺着那磨损的珊瑚石路走去,他又在哭了。

??那天下午,露台饭店来了一群旅游者,有个女人朝下面的海水望去,看见在一些空气酒听和死梭子鱼之间,有一条又粗又长的白色脊骨,一端有条巨大的尾巴,当东风在港外不断地掀起大浪的时候,这尾巴随着潮水晃来晃去。

??“那是什么?”她问一名侍者,指着那条大鱼的长长的脊骨,它如今仅仅是垃圾,只等潮水来把它带走了。

??“Tiburon

,

”侍者说,“Eshark。”他打算解释这事情的经过。

??“我不知道鲨鱼有这样漂亮的尾巴,形状这样美观。”

??“我也不知道,”她的男伴说。

??在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

??【注】①西班牙语:鲨鱼。②这是侍者用英语讲"鲨鱼"(shark)时读别的发音,前面多了一个元音。③他想说这是被鲨鱼残杀的大马林鱼的残骸,但说到这里,对方就错以为这是鲨鱼的骨骼了。

??《老人与海》梗概:古巴老渔夫圣地亚哥在连续八十四天没捕到鱼的情况下,终于独自钓上了一条大马林鱼,但这条鱼硕大无比,老渔夫在与它搏斗三天两夜后才将他杀死。归程中,老渔夫的帆船一再遭到鲨鱼的袭击。回港时,那条大马林鱼只剩下了鱼头、鱼尾和一条脊骨。

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)

A.小说中一名渔夫用钓索量死鱼残骸的情节,从另一个角度表现出人们对老人行为的惊叹与赞美。

B.老人说要把鱼头给佩德里科,说明老人除了具有凶猛、强悍的品格,还有善良、敦厚之美。

C.全文多用对话的方式来叙说故事,语言简洁,明快,显示出海明威小说电报体的独特风格。

D.小说结尾写老人梦见了狮子,这具有鲜明而深刻的寓意,能引发读者的无尽想象。

(2)孩子在小说中的主要作用是什么?请简要分析。

(3)作品结尾写露台饭店来的旅游者与侍者的对话,有什么深刻含义?请简要分析。

?

11.

阅读下面的文字,完成问题。

???????

?桥边的老人

???????

?海明威

??一个戴着钢丝边眼镜的老人坐在路旁,衣服上尽是尘土。河上搭着一座浮桥,大车、卡车、男人、女人和孩子们在涌过桥去。骡车从桥边蹒跚地爬上陡坡,一些士兵帮着推动轮辐。卡车嘎嘎地驶上斜坡就开远了,把一切抛在后面,而农夫们还在齐到脚踝的尘土中踯躅着。但那个老人却坐在那里,一动也不动。他太累,走不动了。

??我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。完成任务后,我又从桥上回到原处。这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落,可是那个老人还在原处。

??“你从哪儿来?”我问他。“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

??那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

??“那时我在照看动物。”他对我解释。

??“噢。”我说,并没有完全听懂。“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

??他看上去既不像牧羊的,也不像管牛的。我瞧着他满是灰尘的黑衣服,尽是尘土的灰色面孔,以及那副钢丝边眼镜,问道,“什么动物?”

??“各种各样,”他摇着头说,“唉,只得把它们撇下了。”

??我凝视着浮桥,眺望着充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区,寻思着究竟要过多久才能看到敌人,同时一直倾听着,期待第一阵响声,它将是一个信号,表示那神秘莫测的遭遇战即将爆发,而老人始终坐在那里。

??“什么动物?”我又问道。

??“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

??“你只得撇下它们了?”我问。

??“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

??“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车在匆忙地驶下河边的斜坡。

??“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

??“你的政治态度怎样?”我问。

??“政治跟我不相干,”他说,“我76岁了。我已经走了12公里,再也走不动了。’’

??“这儿可不是久留之地,”我说,“如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨的岔路上有卡车。”

??“我要待一会,然后再走,”他说,“卡车往哪儿开?”

??“巴塞罗那。”我告诉他。

??“那边我没有熟人,”他说,“不过我还是非常感谢你。”

??他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

??“噢,它们大概挨得过的。”

??“你这样想吗?”

??“当然,”我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了。

??“可是在炮火下它们怎么办呢?人家叫我走,就是因为要开炮了。”

??“鸽笼没锁上吧?”我问道。

??“没有。”

??“那它们会飞出去的。”

??“嗯,当然会飞。可是山羊呢?唉,不想也罢。”他说。

??“要是你歇够了,我得走了。”我催他,“站起来,走走看。”

??“谢谢你。”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

??“那时我在照看动物。”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。”

??对他毫无办法。那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。可是天色阴沉,乌云密布,法西斯飞机没能起飞。这一点,再加上猫会照顾自己,或许就是这位老人仅有的幸运吧。

??(选自人教版《小说阅读》选修教材)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的一项是(?

)

A.这篇小说以战争为题材,展现了宏大的战争场面,情节跌宕起伏,语言质朴清新,反对战争的深刻主题得以体现。

B.小说以“我”为全知视角,讲述了一个“现在进行时”的故事,“我”的出现增加了作品的真实感,亲切感。

C.老人多次说猫会照顾自己,经两次劝告始终没有挪动离开,意在表现他老迈唠叨、对外界反应麻木的精神状态。

D.小说通过我与老人的对话表现人物心理,虽然没有一句情绪化的语言,但老人的内心之痛却细致入微的体现出来。

(2)小说的结尾有什么表达作用?

(3)海明威曾提出“冰山”创作原则:“冰山只有八分之一露出水面,‘八分之一’是读者所看到的,‘八分之七’虽然没有写出,却能为读者感受到。”试探究小说从哪些方面体现了这一创作原则。

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

巴蒂斯特太太

莫泊桑

还得等两小时十分钟才能乘上去巴黎的快车。我在车站门前站住,一心想找点什么事情做做。

街上看不见一个人,只不时地有一只猫轻巧地跳过水沟,一条小狗急匆匆地在一棵棵树根旁闻来闻去。这时,我望见了一支送葬的队伍!

这队伍有些奇怪。送葬的只有八位先生,一位哭着,其余人友好地谈着话,没有神父伴送。队伍走得匆忙,一切从简,也没有宗教仪式。

在好奇心的驱使下,我悄悄跟上最后面的先生,打听起死者和这奇怪的送葬仪式。那先生真是热心肠,他压低声音告诉我:这是一位年轻的太太,自杀的,所以不能举行宗教仪式安葬。走在最前头哭着的是她的丈夫。

死者保尔·哈莫夫人,是本地一位富商丰塔内尔先生的女儿。11岁那年,她遭到了一件可怕的意外:一个仆人把她糟蹋了。她受到严重摧残,几乎送了命。

小姑娘带着耻辱的烙印,慢慢地长大。在全城人的心目中,她是妖魔、怪物。她从街上走过,人人都转过脸去。人们低声地这样说:“您知道吧,那个小丰塔内尔!”女孩子们下午都到林荫大道上玩耍,她总是一个人脸色凄怆地看着。有时她实在想跟她们一起玩,于是畏畏缩缩、提心吊胆地往前移动,自惭形秽似的偷偷混到孩子中间。这时候,坐在长凳上的那些母亲、女仆、姑母、姨母都立刻奔过来,抓住由她们照看的小姑娘们的手,粗暴地把她们拉走。剩下小丰塔内尔一个人惊慌失措,抽噎哭泣……

她长大了,情形更糟了。每次上街她都低垂着眼皮。很少有人招呼她。那些年轻姑娘像躲鼠疫患者那样躲着她。有几个小流氓管她叫“巴蒂斯特太太”,这是侮辱了她,毁了她一生的那个仆人的名字。

没有人知道她内心的痛苦,因为她不大说话,从来不笑。她的父母见了她,也显得很不自在,好像她犯了不可补救的过错,应该恨她一辈子似的。

她长得很好看,白净脸,细高个儿,文雅脱俗。如果没有那件事,我也会很喜欢她的。

一年半以前,我们这儿来了一位新区长,还带来了他的私人秘书,一个有点古怪的年轻人。他看见丰塔内尔小姐,一见钟情。他追求她,向她求婚,娶她做了妻子。他脸皮厚,带了新娘到处拜客,就像什么事也没发生似的。后来,大家有点忘怀了,她在社会上也有了地位。

她把她丈夫当成神那样崇敬。是他恢复了她的名誉;是他蔑视舆论,抵挡了各种侮辱;一句话,他完成了一桩很少人干得出的勇敢行为。

她怀了孕。消息传开后,连最斤斤于小节的人也为她打开大门,好像怀孕把她的污点一下子洗干净了……

一切都变得越来越好了,这时正碰上我们庆祝节日。区长主持音乐比赛,让他的私人秘书发奖牌。

您也知道,在这种事情里,总会有嫉妒和竞争。

轮到莫尔米隆镇的乐队队长领奖了。他们只得了个二等奖。总不能让大家都得一等奖啊,是不是?

秘书把奖牌递给这个人的时候,这个人竟把奖牌朝他的脸上扔过去,一边大声喊道:“你可以把这个奖牌留给巴蒂斯特。你甚至应该发给他一等奖牌。”

当时有很大一堆老百姓在场,他们笑了起来。老百姓是没有慈悲心,也不大知道分寸的。于是所有的眼睛都转向这位可怜的太太。

先生,您看见过一个女人发疯吗?她一连三次站起来,又倒在她的座位上,她好像要逃走,可又明白自己决不能穿过周围这一大堆人。

人群里不知哪个地方有人又喊了起来:“喂!巴蒂斯特太太!”于是,人声鼎沸,有欢笑声,也有喊叫声。这一片人海波涛汹涌,闹声喧天;所有的人头都在攒动。大家都在重复说那句话,都踮起脚要看看这个女人的表情;有些做丈夫的把老婆举高了看;还有人在打听:“是哪一个?穿蓝的那个吗?”孩子们学公鸡叫;到处都响起了狂笑声。

她不再动弹了,好像被陈列在那里供大家观赏一样。她不能逃走,不能动一动,也不能把脸掩藏起来。她的眼皮急促地眨巴着,好像有一道强烈的光刺得她的眼睛睁不开,她像一匹爬高坡的马那样喘着气。

她这样子真叫人心都碎了。

哈莫先生掐着那个粗暴无礼的家伙的脖子,他们在一片可怕的混乱之中,倒在地上滚来滚去。

庆祝仪式中断了。

一个钟头以后,哈莫夫妇回家去,那年轻的妇人从受到侮辱的那一刻起没有说过一句话,但是浑身哆嗦得好像有一根弹簧弹动了她全身所有的神经,她突然跨过桥上的栏杆,跳进了河里,她的丈夫没有来得及抓住她。

桥洞下水很深。隔了两个钟头才把她捞起来。当然她已经死了。

说到这儿,讲故事的人住了口。过了一会儿他又说:“就她的处境,这也许是最好的解决办法。有些东西是没法擦掉的。”

我们这时已走进了公墓。棺材放进墓穴后,我走到那个呜咽着的可怜的年轻人身边,使劲握了握他的手。

他眼泪汪汪,惊奇地看看我,然后说:“谢谢,先生。”

我没有后悔跟着灵车走了这一趟。

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(??????)

A.小说开头写“我”看到猫、狗的情景,既写出“我”的百无聊赖,也衬托出街道的冷清,与接下来送葬队出现的气氛相吻合。

B.哈莫先生在当地人眼中“有点古怪”“脸皮厚”;但在哈莫夫人眼中,他“蔑视舆论”“勇敢”,这些评价也隐含着作者的情感和态度。

C.哈莫夫人被人群嘲讽时,先是“一连三次站起来”“又倒在她的座位上”,后来“她不再动弹了”,表现了她在无助处境中的麻木和绝望。

D.哈莫夫人和祥林嫂的“死”都具有悲剧性色彩,但哈莫夫人死于自杀,而祥林嫂是“穷死”,她们死亡的方式不同,根源也完全不同。

(2)小说为什么以“巴蒂斯特太太”为标题?请结合全文分析。

(3)小说以第一人称“我”的视角展开叙事,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

参考答案

1.C

2.D

3.B

4.D

5.BBC

6.

在不同环境中会形成不同颜色,有些花的颜色可以一日数变,花青素也就随之发生变化

7.

白发像雪花一样覆盖在他的头上,岁月的痕迹也在他的额头上刻满了年轮,可是,一点不见他颓靡的表情,忧伤的神态。你看,他那两只眼睛炯炯有神,犹如黑暗中的灯塔,可以照亮一切;目光犀利且深邃,仿佛一把青锋宝剑,足以看穿一切;他的鼻梁高高挺起,就是那络腮胡子也是那般刚毅。是啊,海明威一生,经历的事情太多太多,但他从不言败。这不正是这个“硬汉子”的真实写照吗?

8.

在海明威感到无力的时候,“要是孩子在这多好啊!”,这句话仿佛是老人对失去青春的一种呼唤,孩子是生命力的象征。在84天没有捕捉到鱼的时候,在周围的人开始对老人放弃了希望的时候,孩子一如既往的站在老人的身边,默默的支持,为他准备食

物准备打鱼的器具;孩子不允许老人在没吃饭前上船打鱼;孩子为老人盖上已划下的被子……孩子是老人对外界包容、关爱和支持的呼唤。

9.

C

同学A,关联词语“不是……更是……”用错,应改为“不是……而是……”。

同学B,成语“相爱相杀”用错,可改为“相互影响”。

同学D,成语“视而不见”不能带宾语,可以改成“对……视而不见”。

10.

(1)B

(2)①侧面表现老人形象。孩子要跟老人学钓鱼、哭泣等情节,突出了老人刚毅、坚强的性格特征。②推动情节发展(或起到线索作用)。孩子与他人的对话,交代了老人回到窝棚后的情况。③深化主旨。借助孩子对老人的崇敬,作品赞美和讴歌了不服输的硬汉精神。④创设了友善、和谐的环境氛围。孩子与周围人对老人的关心,表现出老人所处环境的和谐、美好。

(3)①进一步强化了老人最终一无所获的结局;②旅游者的误解既是对老人的赞美,也揭示了过程胜于结果的人生哲理;③与下文老人梦见狮子形成对比,突出老人勇敢、顽强的精神品质。

11.

(1)D

(2)①交待故事的结局;②点明故事背景(法西斯挺进);③渲染氛围,烘托心境(天色阴沉、乌云密布);④以象征手法,暗示中心(复活节、仅有的幸运)。

(3)①小说采用有限视角的第一人称叙述故事,读者既可以从“我”的角度体验故事,也可以从旁观者的角度充分发挥想像,挖掘小说的内涵。②小说选取的是一幅画面、一段对话的微小格局,却表现了宏大的战争主题,使读者能感受到战争的残酷。③小说语言简约朴素,不事渲染,但却给人强烈的视觉感受,包蕴丰富的内容。

12.

(1)D

(2)①这一称呼是导致女主人公自杀的直接原因,推动了故事情节发展。

②这一称呼代表了女主人公一生的悲惨命运,表现了作者对女主人公的同情。

③这是一个侮辱性的称呼,体现了群众的愚味、冷漠甚至恶毒,以此为标题,深化了小说的批判性主题。

(3)①使用第一人称“我”的视角,“我”是这场葬礼的见证者,拉近了与读者的距离,给人以身临其境之感,增加了故事的真实性。

②便于抒发情感,通过“我”的见闻和行动,抒发了作者对主人公的同情和对冷漠群众的批判。

③便于心理活动描写,开始“我”感到“好奇”,打听情况、跟随送葬队伍,结尾“我”与哈莫先生握手表示安慰,并“无悔”跟随灵车走了一趟,具体、真切地展现了“我”的心理变化过程。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册

一、

单选题

1.

下列叙述有错误的一项是(

)

A.《老人与海》取材于一古巴渔民的真实经历,是海明威于晚年证明自己创作实力的中篇杰作。

B.《老人与海》获1952年普利策奖,1954年又获诺贝尔文学奖。老人桑地亚哥也成为文学史和电影史上著名的“硬汉”形象。

C.海明威、杰克?伦敦、惠特曼、欧?亨利等都是美国杰出的小说家。

D.海明威的早期长篇小说《太阳照常升起》(1927)、《永别了,武器)(1927)成为表现美国“迷惘的一代”的主要代表作。

2.

下列各句中,不是复句的一句是(

)

A.用嘴说出的话随风而散,用笔写出的话永不磨灭。

B.3D电视不仅可以为观众带来全新的视听享受,还将拉动内需、促进经济发展。

C.只有孔乙己到店,才可以笑几声,所以至今还记得。

D.海明威的《老人与海》,塑造了一个悲剧英雄的形象。

3.

下列各项中,加横线的词语使用不恰当的一项是(

)

A.对那些在魔兽世界游戏停服期间百无聊赖的网游玩家们而言,这一看似平淡无奇却充满温情的帖子成了消解心中郁闷和寂寞的一剂良药。

B.近期,某娱乐媒体推出了新一期栏目,由众多明星全新打造的年度最新造型非常惊艳大胆,让人眼前一亮,真可谓沸反盈天、争奇斗艳。

C.在阿拉比这样一位精明强干、雷厉风行的领导人的带领下,阿盟会走向哪里,在目前的西亚北非动荡局面中能否发挥积极作用,值得关注。

D.虽然他们表面上看来和常人无异,某些老同志还说他们“少不更事”,但一谈起缉毒来,大家对他们的专业和智慧无不佩服得五体投地。

4.

对下列句子理解有误的一项是(

)

A.“一个人并不是生来要给打败的”,这句话是理解人物思想性格最关键的句子,也是理解本文乃至全书的文眼。

B.“你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。”“消灭掉”的是他的生命,“打不败”的是他的精神和意志。

C.“有了事儿就担当下来”,这是勇敢者的誓言,也是强者的生存哲学。海明威就这样借主人公桑地亚哥的话,表达了他自己认为在当时人们应有的生存信念。

D.对弄死鱼罪与非罪的思考,一方面表现了老渔夫心地善良,一方面表明了他对人生存的思考:在现实社会中要生存就必须心狠,你不弄死它,它就有可能弄死你。

5.

阅读下面的文字,完成下面小题。

??桑提亚哥是一个典型的“硬汉”形象,是海明威塑造的一系列拳击师、斗牛士、猎人、战士等“硬汉”形象的发展与升华。他面对浩瀚的海洋,凶猛的大马林鱼和凶恶的鲨鱼,恶劣的气候和多舛的命运,表现出顽强的毅力和必胜的信心。在英雄与环境的斗争中,桑提亚哥是一个失败的英雄。(

)。在他身上,具有超越的人格力量,他是

。无论是84天的“背运”,还是在与马林鱼博斗“感觉到自己要垮下去的时候”,他“还要试它一试”,还要“忍住一切的疼痛,抖擞当年的威风,把剩余的力气统统拼出来”。在与鲨鱼群进行

的境况中,老人在

的情况下,仍然拖着伤残的身躯,与残暴的鲨鱼展开了一场

、注定失败的战斗。虽然桑提亚哥在与暴力世界的较量中失败了,但他坚信:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。”最终,他虽然只带回来巨大的一副鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他,他也正在梦见狮子。这是对未来胜利的向往,是对人的精神力量的进一步肯定。

(1)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是

(????????)

A.无冕之王?

声嘶力竭?

精神抖擞?

众寡悬殊

B.无冕之王?

殊死搏斗?

精疲力竭?

众寡悬殊

C.冠冕堂皇?

殊死搏斗?

精神抖擞?

难与匹敌

D.冠冕堂皇?

声嘶力竭?

精疲力竭?

难以匹敌

(2)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是

(????????)

A.虽然他只带回来巨大的一副鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

B.虽然他只带回来一副巨大的鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

C.他虽然只带回来巨大一副的鱼骨架,然而小孩还在陪伴着他。

D.虽然他只带回来一副巨大的鱼骨架,然而小孩还在看守着他。

(3)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

(????????)

A.因此在对待失败的风度上,他赢得了胜利。

B.然而在对待输赢的风度上,他赢得了胜利。

C.然而在对待失败的风度上,他赢得了胜利。

D.然而在对待胜利的风度上,他赢得了胜利。

二、

填空题

6.

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,没出不超过15个字。

花青素是一种水溶性的植物色素,分布在液泡内的细胞液中,能够决定花的红色,蓝色,紫色等颜色的差别,这是因为花青素________,在酸性溶液中呈现红色,在碱性溶液中变为蓝色,处于中性环境中则是紫色。更令人惊奇的是________,比如一种牵牛花清晨是粉红色,之后变成紫红色,最后变成蓝色,究其原因,就是花瓣表皮细胞的液泡内pH值发生了变化________,从而形成花的颜色的变化。

7.

请你根据学过的《老人与海》一文中塑造的桑地亚哥这一形象,描述下图中的海明威头像。要求:①所写内容要能体现海明威“硬汉子”的精神、气质;②要有适当的议论或抒情;③运用比喻、反问两种修辞手法;④不少于100字。

答:________。

8.

阅读名著《老人与海》,回答问题。

美国艺术史家贝瑞孙认为,任何一部真正的艺术品都能散发出象征和寓言的意味,《老人与海》就是这样的杰作。请以小说中的孩子为例,结合故事情节说明象征手法的运用。

9.

语言基础运用

??全民抗疫期间,中小学本着“停课不停学”的原则,通过网络进行教学。由于在网络上师生问答没有在教室里方便,很多教师提出问题后,让学生将答案发布在网课的“聊天区”。不少同学却将“聊天区”当作“弹幕区”,回答不够严谨,语言风格也过于随意。一次课上,老师提出了一个问题:“请谈谈你对《老人与海》中老人与其他角色关系的理解”,有四个同学在聊天区留言:

??同学?A:老人与大马林鱼战斗到最后时,老人发现大马林鱼不是他的敌人,更是陪伴他的朋友。

??同学B:大海可以看作是一个特殊的角色。老人与大海是一种相爱相杀的关系,一方面大海是老人生存的依赖,另一方面大海为老人带来种种艰难的挑战。

??同学C:鲨鱼跟老人才是真正的冲突关系,当鲨鱼吃掉大马林鱼最后一块肉时,老人对它恨之入骨。

??同学D:“小男孩”是所有村民中唯一能够真正理解老人的人,而其他村民视而不见老人所付出的努力。

(1)以上四位同学留言中语言表达既准确又得体的一句是(

)

A.同学

A

B.同学

B

C.同学

C

D.同学

D

(2)请将其他三句进行修改。

四、

现代文阅读

10.

阅读下面的文字,完成下列小题。

老人与海(节选)

????????

海明威

??早上,孩子朝门内张望,他正熟睡着。风刮得正猛,那些漂网渔船不会出海了,所以孩子睡了个懒觉,跟每天早上一样,起身后就到老人的窝棚来。孩子看见老人在喘气,跟着看见老人的那双手,就哭起来了。他悄没声儿地走出来,去拿点咖啡,一路上边走边哭。

??许多渔夫围着那条小船,看着绑在船旁的东西,有一名渔夫卷起了裤腿站在水里,用一根钓索在量那死鱼的残骸。

??孩子并不走下岸去。他刚才去过了,其中有个渔夫正在替他看管这条小船。

??“他怎么啦?”一名渔夫大声叫道。

??“在睡觉,”孩子喊着说。他不在乎人家看见他在哭。“谁都别去打扰他。”

??“它从鼻子到尾巴有十八英尺长,”那量鱼的渔夫叫道。

??“我相信,”孩子说。

??他走进露台饭店,去要一罐咖啡。

??“要烫,多加些牛奶和糖在里头。”

??“还要什么?”

??“不要了。过后我再看他想吃些什么。”

??“多大的鱼呀,”饭店老板说。“从来没有过这样的鱼。你昨天捉到的那两条也满不错。”

??“我的鱼,见鬼去,”孩子说,又哭起来了。

??“你想喝点什么吗?”老板问。

??“不要,”孩子说。“叫他们别去打扰圣地亚哥。我就回来。”

??“跟他说我多么难过。”

??“谢谢,”孩子说。

??孩子拿着那罐热咖啡直走到老人的窝棚,在他身边坐下,等他醒来。有一回眼看他快醒过来了。可是他又沉睡过去,孩子就跨过大路去借些木柴来热咖啡。

??老人终于醒了。

??“别坐起来,”孩子说。“把这个喝了。”他倒了些咖啡在一只玻璃杯里。

??老人把它接过去喝了。

??“它们把我打败了,马诺林,”他说。“它们确实把我打败了。”

??“它没有打败你。那条鱼可没有。”

??“对。真个的。是后来才吃败仗的。”

??“佩德里科在看守小船和打鱼的家什。你打算把那鱼头怎么着?”

??“让佩德里科把它切碎了,放在捕鱼机里使用。”

??“那张长嘴呢?”

??“你要你就拿去。”

??“我要,”孩子说。"现在我们得来商量一下别的事情。”

??“他们来找过我吗?”

??“当然啦。派出了海岸警卫队和飞机。”

??“海洋非常大,小船很小,不容易看见,”老人说。他感到多么愉快,可以对一个人说话,不再只是自言自语,对着海说话了。“我很想念你,”他说。“你们捉到了什么?”

??“头一天一条。第二天一条,第三天两条。”

??“好极了。”

??“现在我们又可以一起钓鱼了。”

??“不。我运气不好。我再不会交好运了。”

??“去它的好运,”孩子说。“我会带来好运的。”

??“你家里人会怎么说呢?”

??“我不在乎。我昨天逮住了两条。不过我们现在要一起钓鱼,因为我还有好多东西需要学。”

??“我们得弄一支能扎死鱼的好长矛,经常放在船上。你可以用一辆旧福特牌汽车上的钢板做矛头。我们可以拿到瓜纳巴科亚①去磨。应该把它磨得很锋利,不要回火锻造,免得它会断裂。我的刀子断了。”

??“我去弄把刀子来,把钢板也磨磨快。这大风要刮多少天?”

??“也许三天。也许还不止。”

??“我要把什么都安排好,”孩子说。“你把你的手养好,老大爷。”

??“我知道怎样保养它们的。夜里,我吐出了一些奇怪的东西,感到胸膛里有什么东西碎了。”

??“把这个也养养好,”孩子说。“躺下吧,老大爷,我去给你拿干净衬衫来。还带点吃的来。”

??“我不在这儿的时候的报纸,你也随便带一份来,”老人说。

??“你得赶快好起来,因为我还有好多东西要学,你可以把什么都教给我。你吃了多少苦?”

??“可不少啊,”老人说。

??“我去把吃的东西和报纸拿来,”孩子说。“好好休息吧,老大爷。我到药房去给你的手弄点药来。”

??“别忘了跟佩德里科说那鱼头给他了。”

??“不会。我记得。”

??孩子出了门,顺着那磨损的珊瑚石路走去,他又在哭了。

??那天下午,露台饭店来了一群旅游者,有个女人朝下面的海水望去,看见在一些空气酒听和死梭子鱼之间,有一条又粗又长的白色脊骨,一端有条巨大的尾巴,当东风在港外不断地掀起大浪的时候,这尾巴随着潮水晃来晃去。

??“那是什么?”她问一名侍者,指着那条大鱼的长长的脊骨,它如今仅仅是垃圾,只等潮水来把它带走了。

??“Tiburon

,

”侍者说,“Eshark。”他打算解释这事情的经过。

??“我不知道鲨鱼有这样漂亮的尾巴,形状这样美观。”

??“我也不知道,”她的男伴说。

??在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

??【注】①西班牙语:鲨鱼。②这是侍者用英语讲"鲨鱼"(shark)时读别的发音,前面多了一个元音。③他想说这是被鲨鱼残杀的大马林鱼的残骸,但说到这里,对方就错以为这是鲨鱼的骨骼了。

??《老人与海》梗概:古巴老渔夫圣地亚哥在连续八十四天没捕到鱼的情况下,终于独自钓上了一条大马林鱼,但这条鱼硕大无比,老渔夫在与它搏斗三天两夜后才将他杀死。归程中,老渔夫的帆船一再遭到鲨鱼的袭击。回港时,那条大马林鱼只剩下了鱼头、鱼尾和一条脊骨。

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)

A.小说中一名渔夫用钓索量死鱼残骸的情节,从另一个角度表现出人们对老人行为的惊叹与赞美。

B.老人说要把鱼头给佩德里科,说明老人除了具有凶猛、强悍的品格,还有善良、敦厚之美。

C.全文多用对话的方式来叙说故事,语言简洁,明快,显示出海明威小说电报体的独特风格。

D.小说结尾写老人梦见了狮子,这具有鲜明而深刻的寓意,能引发读者的无尽想象。

(2)孩子在小说中的主要作用是什么?请简要分析。

(3)作品结尾写露台饭店来的旅游者与侍者的对话,有什么深刻含义?请简要分析。

?

11.

阅读下面的文字,完成问题。

???????

?桥边的老人

???????

?海明威

??一个戴着钢丝边眼镜的老人坐在路旁,衣服上尽是尘土。河上搭着一座浮桥,大车、卡车、男人、女人和孩子们在涌过桥去。骡车从桥边蹒跚地爬上陡坡,一些士兵帮着推动轮辐。卡车嘎嘎地驶上斜坡就开远了,把一切抛在后面,而农夫们还在齐到脚踝的尘土中踯躅着。但那个老人却坐在那里,一动也不动。他太累,走不动了。

??我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。完成任务后,我又从桥上回到原处。这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落,可是那个老人还在原处。

??“你从哪儿来?”我问他。“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

??那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

??“那时我在照看动物。”他对我解释。

??“噢。”我说,并没有完全听懂。“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

??他看上去既不像牧羊的,也不像管牛的。我瞧着他满是灰尘的黑衣服,尽是尘土的灰色面孔,以及那副钢丝边眼镜,问道,“什么动物?”

??“各种各样,”他摇着头说,“唉,只得把它们撇下了。”

??我凝视着浮桥,眺望着充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区,寻思着究竟要过多久才能看到敌人,同时一直倾听着,期待第一阵响声,它将是一个信号,表示那神秘莫测的遭遇战即将爆发,而老人始终坐在那里。

??“什么动物?”我又问道。

??“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

??“你只得撇下它们了?”我问。

??“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

??“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车在匆忙地驶下河边的斜坡。

??“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

??“你的政治态度怎样?”我问。

??“政治跟我不相干,”他说,“我76岁了。我已经走了12公里,再也走不动了。’’

??“这儿可不是久留之地,”我说,“如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨的岔路上有卡车。”

??“我要待一会,然后再走,”他说,“卡车往哪儿开?”

??“巴塞罗那。”我告诉他。

??“那边我没有熟人,”他说,“不过我还是非常感谢你。”

??他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

??“噢,它们大概挨得过的。”

??“你这样想吗?”

??“当然,”我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了。

??“可是在炮火下它们怎么办呢?人家叫我走,就是因为要开炮了。”

??“鸽笼没锁上吧?”我问道。

??“没有。”

??“那它们会飞出去的。”

??“嗯,当然会飞。可是山羊呢?唉,不想也罢。”他说。

??“要是你歇够了,我得走了。”我催他,“站起来,走走看。”

??“谢谢你。”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

??“那时我在照看动物。”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。”

??对他毫无办法。那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。可是天色阴沉,乌云密布,法西斯飞机没能起飞。这一点,再加上猫会照顾自己,或许就是这位老人仅有的幸运吧。

??(选自人教版《小说阅读》选修教材)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的一项是(?

)

A.这篇小说以战争为题材,展现了宏大的战争场面,情节跌宕起伏,语言质朴清新,反对战争的深刻主题得以体现。

B.小说以“我”为全知视角,讲述了一个“现在进行时”的故事,“我”的出现增加了作品的真实感,亲切感。

C.老人多次说猫会照顾自己,经两次劝告始终没有挪动离开,意在表现他老迈唠叨、对外界反应麻木的精神状态。

D.小说通过我与老人的对话表现人物心理,虽然没有一句情绪化的语言,但老人的内心之痛却细致入微的体现出来。

(2)小说的结尾有什么表达作用?

(3)海明威曾提出“冰山”创作原则:“冰山只有八分之一露出水面,‘八分之一’是读者所看到的,‘八分之七’虽然没有写出,却能为读者感受到。”试探究小说从哪些方面体现了这一创作原则。

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

巴蒂斯特太太

莫泊桑

还得等两小时十分钟才能乘上去巴黎的快车。我在车站门前站住,一心想找点什么事情做做。

街上看不见一个人,只不时地有一只猫轻巧地跳过水沟,一条小狗急匆匆地在一棵棵树根旁闻来闻去。这时,我望见了一支送葬的队伍!

这队伍有些奇怪。送葬的只有八位先生,一位哭着,其余人友好地谈着话,没有神父伴送。队伍走得匆忙,一切从简,也没有宗教仪式。

在好奇心的驱使下,我悄悄跟上最后面的先生,打听起死者和这奇怪的送葬仪式。那先生真是热心肠,他压低声音告诉我:这是一位年轻的太太,自杀的,所以不能举行宗教仪式安葬。走在最前头哭着的是她的丈夫。

死者保尔·哈莫夫人,是本地一位富商丰塔内尔先生的女儿。11岁那年,她遭到了一件可怕的意外:一个仆人把她糟蹋了。她受到严重摧残,几乎送了命。

小姑娘带着耻辱的烙印,慢慢地长大。在全城人的心目中,她是妖魔、怪物。她从街上走过,人人都转过脸去。人们低声地这样说:“您知道吧,那个小丰塔内尔!”女孩子们下午都到林荫大道上玩耍,她总是一个人脸色凄怆地看着。有时她实在想跟她们一起玩,于是畏畏缩缩、提心吊胆地往前移动,自惭形秽似的偷偷混到孩子中间。这时候,坐在长凳上的那些母亲、女仆、姑母、姨母都立刻奔过来,抓住由她们照看的小姑娘们的手,粗暴地把她们拉走。剩下小丰塔内尔一个人惊慌失措,抽噎哭泣……

她长大了,情形更糟了。每次上街她都低垂着眼皮。很少有人招呼她。那些年轻姑娘像躲鼠疫患者那样躲着她。有几个小流氓管她叫“巴蒂斯特太太”,这是侮辱了她,毁了她一生的那个仆人的名字。

没有人知道她内心的痛苦,因为她不大说话,从来不笑。她的父母见了她,也显得很不自在,好像她犯了不可补救的过错,应该恨她一辈子似的。

她长得很好看,白净脸,细高个儿,文雅脱俗。如果没有那件事,我也会很喜欢她的。

一年半以前,我们这儿来了一位新区长,还带来了他的私人秘书,一个有点古怪的年轻人。他看见丰塔内尔小姐,一见钟情。他追求她,向她求婚,娶她做了妻子。他脸皮厚,带了新娘到处拜客,就像什么事也没发生似的。后来,大家有点忘怀了,她在社会上也有了地位。

她把她丈夫当成神那样崇敬。是他恢复了她的名誉;是他蔑视舆论,抵挡了各种侮辱;一句话,他完成了一桩很少人干得出的勇敢行为。

她怀了孕。消息传开后,连最斤斤于小节的人也为她打开大门,好像怀孕把她的污点一下子洗干净了……

一切都变得越来越好了,这时正碰上我们庆祝节日。区长主持音乐比赛,让他的私人秘书发奖牌。

您也知道,在这种事情里,总会有嫉妒和竞争。

轮到莫尔米隆镇的乐队队长领奖了。他们只得了个二等奖。总不能让大家都得一等奖啊,是不是?

秘书把奖牌递给这个人的时候,这个人竟把奖牌朝他的脸上扔过去,一边大声喊道:“你可以把这个奖牌留给巴蒂斯特。你甚至应该发给他一等奖牌。”

当时有很大一堆老百姓在场,他们笑了起来。老百姓是没有慈悲心,也不大知道分寸的。于是所有的眼睛都转向这位可怜的太太。

先生,您看见过一个女人发疯吗?她一连三次站起来,又倒在她的座位上,她好像要逃走,可又明白自己决不能穿过周围这一大堆人。

人群里不知哪个地方有人又喊了起来:“喂!巴蒂斯特太太!”于是,人声鼎沸,有欢笑声,也有喊叫声。这一片人海波涛汹涌,闹声喧天;所有的人头都在攒动。大家都在重复说那句话,都踮起脚要看看这个女人的表情;有些做丈夫的把老婆举高了看;还有人在打听:“是哪一个?穿蓝的那个吗?”孩子们学公鸡叫;到处都响起了狂笑声。

她不再动弹了,好像被陈列在那里供大家观赏一样。她不能逃走,不能动一动,也不能把脸掩藏起来。她的眼皮急促地眨巴着,好像有一道强烈的光刺得她的眼睛睁不开,她像一匹爬高坡的马那样喘着气。

她这样子真叫人心都碎了。

哈莫先生掐着那个粗暴无礼的家伙的脖子,他们在一片可怕的混乱之中,倒在地上滚来滚去。

庆祝仪式中断了。

一个钟头以后,哈莫夫妇回家去,那年轻的妇人从受到侮辱的那一刻起没有说过一句话,但是浑身哆嗦得好像有一根弹簧弹动了她全身所有的神经,她突然跨过桥上的栏杆,跳进了河里,她的丈夫没有来得及抓住她。

桥洞下水很深。隔了两个钟头才把她捞起来。当然她已经死了。

说到这儿,讲故事的人住了口。过了一会儿他又说:“就她的处境,这也许是最好的解决办法。有些东西是没法擦掉的。”

我们这时已走进了公墓。棺材放进墓穴后,我走到那个呜咽着的可怜的年轻人身边,使劲握了握他的手。

他眼泪汪汪,惊奇地看看我,然后说:“谢谢,先生。”

我没有后悔跟着灵车走了这一趟。

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(??????)

A.小说开头写“我”看到猫、狗的情景,既写出“我”的百无聊赖,也衬托出街道的冷清,与接下来送葬队出现的气氛相吻合。

B.哈莫先生在当地人眼中“有点古怪”“脸皮厚”;但在哈莫夫人眼中,他“蔑视舆论”“勇敢”,这些评价也隐含着作者的情感和态度。

C.哈莫夫人被人群嘲讽时,先是“一连三次站起来”“又倒在她的座位上”,后来“她不再动弹了”,表现了她在无助处境中的麻木和绝望。

D.哈莫夫人和祥林嫂的“死”都具有悲剧性色彩,但哈莫夫人死于自杀,而祥林嫂是“穷死”,她们死亡的方式不同,根源也完全不同。

(2)小说为什么以“巴蒂斯特太太”为标题?请结合全文分析。

(3)小说以第一人称“我”的视角展开叙事,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

参考答案

1.C

2.D

3.B

4.D

5.BBC

6.

在不同环境中会形成不同颜色,有些花的颜色可以一日数变,花青素也就随之发生变化

7.

白发像雪花一样覆盖在他的头上,岁月的痕迹也在他的额头上刻满了年轮,可是,一点不见他颓靡的表情,忧伤的神态。你看,他那两只眼睛炯炯有神,犹如黑暗中的灯塔,可以照亮一切;目光犀利且深邃,仿佛一把青锋宝剑,足以看穿一切;他的鼻梁高高挺起,就是那络腮胡子也是那般刚毅。是啊,海明威一生,经历的事情太多太多,但他从不言败。这不正是这个“硬汉子”的真实写照吗?

8.

在海明威感到无力的时候,“要是孩子在这多好啊!”,这句话仿佛是老人对失去青春的一种呼唤,孩子是生命力的象征。在84天没有捕捉到鱼的时候,在周围的人开始对老人放弃了希望的时候,孩子一如既往的站在老人的身边,默默的支持,为他准备食

物准备打鱼的器具;孩子不允许老人在没吃饭前上船打鱼;孩子为老人盖上已划下的被子……孩子是老人对外界包容、关爱和支持的呼唤。

9.

C

同学A,关联词语“不是……更是……”用错,应改为“不是……而是……”。

同学B,成语“相爱相杀”用错,可改为“相互影响”。

同学D,成语“视而不见”不能带宾语,可以改成“对……视而不见”。

10.

(1)B

(2)①侧面表现老人形象。孩子要跟老人学钓鱼、哭泣等情节,突出了老人刚毅、坚强的性格特征。②推动情节发展(或起到线索作用)。孩子与他人的对话,交代了老人回到窝棚后的情况。③深化主旨。借助孩子对老人的崇敬,作品赞美和讴歌了不服输的硬汉精神。④创设了友善、和谐的环境氛围。孩子与周围人对老人的关心,表现出老人所处环境的和谐、美好。

(3)①进一步强化了老人最终一无所获的结局;②旅游者的误解既是对老人的赞美,也揭示了过程胜于结果的人生哲理;③与下文老人梦见狮子形成对比,突出老人勇敢、顽强的精神品质。

11.

(1)D

(2)①交待故事的结局;②点明故事背景(法西斯挺进);③渲染氛围,烘托心境(天色阴沉、乌云密布);④以象征手法,暗示中心(复活节、仅有的幸运)。

(3)①小说采用有限视角的第一人称叙述故事,读者既可以从“我”的角度体验故事,也可以从旁观者的角度充分发挥想像,挖掘小说的内涵。②小说选取的是一幅画面、一段对话的微小格局,却表现了宏大的战争主题,使读者能感受到战争的残酷。③小说语言简约朴素,不事渲染,但却给人强烈的视觉感受,包蕴丰富的内容。

12.

(1)D

(2)①这一称呼是导致女主人公自杀的直接原因,推动了故事情节发展。

②这一称呼代表了女主人公一生的悲惨命运,表现了作者对女主人公的同情。

③这是一个侮辱性的称呼,体现了群众的愚味、冷漠甚至恶毒,以此为标题,深化了小说的批判性主题。

(3)①使用第一人称“我”的视角,“我”是这场葬礼的见证者,拉近了与读者的距离,给人以身临其境之感,增加了故事的真实性。

②便于抒发情感,通过“我”的见闻和行动,抒发了作者对主人公的同情和对冷漠群众的批判。

③便于心理活动描写,开始“我”感到“好奇”,打听情况、跟随送葬队伍,结尾“我”与哈莫先生握手表示安慰,并“无悔”跟随灵车走了一趟,具体、真切地展现了“我”的心理变化过程。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页