9《赤壁赋》课件(17张PPT)2021-2022学年高中语文人教版必修2第三单元

文档属性

| 名称 | 9《赤壁赋》课件(17张PPT)2021-2022学年高中语文人教版必修2第三单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 71.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-29 09:38:07 | ||

图片预览

文档简介

赤 壁 赋

苏 轼

素养目标

1、品味文章优美的语言。

2、探讨作者从逆境中得到解脱的心路历程。

3、领悟作者对人生的思考,培养对自然和生活的热爱之情。

苏轼(1037-1101),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙, 汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。

嘉佑二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因"乌台诗案"被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥"文忠" 。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称"苏黄";词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称"苏辛" ;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称"欧苏",为"唐宋八大家"之一。苏轼善书,"宋四家"之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等。

作者简介

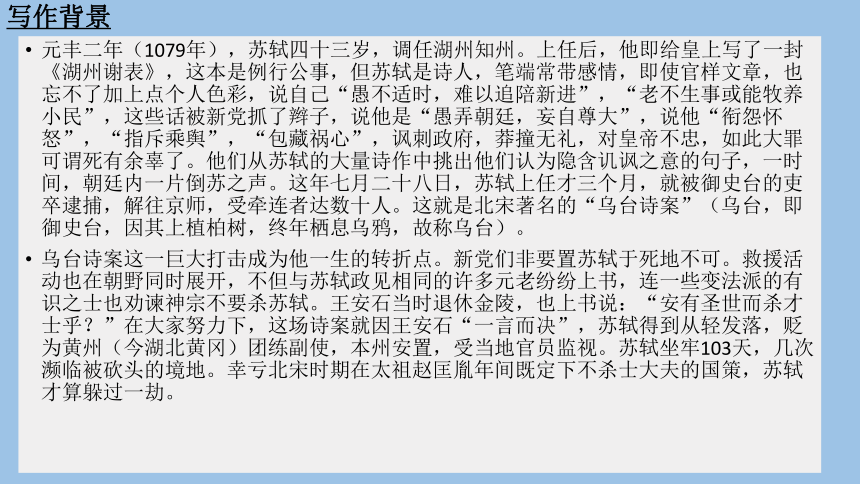

元丰二年(1079年),苏轼四十三岁,调任湖州知州。上任后,他即给皇上写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党抓了辫子,说他是“愚弄朝廷,妄自尊大”,说他“衔怨怀怒”,“指斥乘舆”,“包藏祸心”,讽刺政府,莽撞无礼,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜了。他们从苏轼的大量诗作中挑出他们认为隐含讥讽之意的句子,一时间,朝廷内一片倒苏之声。这年七月二十八日,苏轼上任才三个月,就被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台,即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

乌台诗案这一巨大打击成为他一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可。救援活动也在朝野同时展开,不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,受当地官员监视。苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋时期在太祖赵匡胤年间既定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

写作背景

自拟诗一首咏苏轼

题 苏子 瞻

赵荣沛

身处宦海轻风雨,心系苍生重谪升。

妙笔生花千古意,宏文载道不世情。

预习再现

1、朗读全文,读准字音,读准句子节奏,理解句意。

2、简要概括各段内容要点。

文本探究:概括第一段段意,回答问题,理解文意

★哪些句子能体现作者愉悦的心情?

第一段:苏轼与客人夜晚畅游的愉悦情景。

四美:好友、良辰、美景、乐事

★本段中作者的心情变化,从哪几个字可以看出来?

第二段:苏轼愉快地饮酒放歌,客人以悲凉的箫声相和。

由乐转哀。

乐---望----怨---泣(后两个字是听音乐所感,也是作者心声)

文本探究:概括第二段段意,回答问题,理解文意

第三段:客人论说自己箫声“悲”咽的缘由。

★这一段写了曹操和“吾与子”两类人,客人对他们分别

有怎样的评价,为何觉得他们都可悲?

曹操:固一史之雄,而今安在;功成名就,消失在历史胡尘埃里

吾与子:子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。渺小,卑微,短暂,理想无法实现。

文本探究:概括第三段段意,回答问题,理解文意

第四段:苏轼畅谈人生感悟,表达“不羡”“共适”的洒脱情怀。

★苏轼明白了什么道理,而能够从巨大的人生困境中解脱出来,

安慰朋友,也安慰自己呢?

文本探究:概括第四段段意,回答问题,理解文意

明白了生死,看透了得失,懂得了有无。

定 风 波

苏 轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

拓展积累

感文悟道

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须伸张的厚实,一种并不陡峭的高度”。 ——余秋雨《苏东坡突围》

《定风波创作背景

宋神宗元丰二年(1079)八月,苏轼于湖州知州任上,以作诗指斥乘舆、讥切时政的罪名下御史台,酿成有名的“乌台诗案”。年底,诏责水部员外郎黄州团练副使,本州安置,翌年二月至黄州(今湖北黄冈市)。这首《定风波》词就作于到黄州第三年的春天。写眼前景,寓心中事;因自然现象,谈人生哲理。属于即景生情,借景抒情,而非因情造景。作者自有这种情怀,遇事便触发了。《东坡志林》中说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。”途中遇雨,便写出这样一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。

作品赏析

词前小序云:“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行借狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。全词紧扣途中遇雨这样一件生活中的小事,来写自己当时的内心感受。篇中的“风雨”、“竹杖芒鞋”、“斜照”等词语,既是眼前景物的实写,又不乏比兴象征的意味,是词人的人生境遇和情感体验的外化。全篇即景抒情,语言自然流畅,蕴涵着深刻的人生哲理,体现了东坡词独特的审美风格。

词的上片写冒雨徐行时的心境,下片写雨晴后的景色和感受。旷达--顿悟--感伤,是苏轼文学作品中所特有的一种情感模式。他一生屡遇艰危而不悔,身处逆境而泰然,但内心深处的感伤却总是难以排遣。这种感伤有时很浓,有时又很淡,并常常隐藏在他爽朗或自嘲的笑声的背后。

阅读理解

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )。 (3 分)

A.词的小序写苏轼被贬黄州时偕友出游的情形以及创作此词的背景。

B.“竹杖'句写词人视竹杖草鞋轻捷胜过骑马,反映其平静悠闲的心态。

C.“山头'句写了雨过天晴的景象,衬托出词人此时沮丧、郁闷的心情。

D.全词因自然现象,寓心中情,谈人生哲理,语言诙谐幽默,意蕴深刻。

2.在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸而徐行”与“鬓微霜,又何妨'(《江城子·密州出猎》)这两词句中,作者表现出的人生态度有什么相同和不同之处?请简述。

答案:1、 C (“衬托....心情”有误)

2.相同:都表现了积极乐观的人生态度。

不同:前者表达不惧风雨,从容面对的人生哲学 ;后者表达不服年老(壮心不已),渴望建功立业的人生愿望(政治理想)

结构?技巧

舒畅

游:美景

悲咽

思: 功业难在

人生苦短

解脱

知:变与不变,生与死

取与不取,得与失

豁达情怀

主客问答

骈散结合

景、情、理的交融

课下作业

1、背诵全文。

2、梳理文言知识。

苏 轼

素养目标

1、品味文章优美的语言。

2、探讨作者从逆境中得到解脱的心路历程。

3、领悟作者对人生的思考,培养对自然和生活的热爱之情。

苏轼(1037-1101),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙, 汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。

嘉佑二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因"乌台诗案"被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥"文忠" 。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称"苏黄";词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称"苏辛" ;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称"欧苏",为"唐宋八大家"之一。苏轼善书,"宋四家"之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等。

作者简介

元丰二年(1079年),苏轼四十三岁,调任湖州知州。上任后,他即给皇上写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党抓了辫子,说他是“愚弄朝廷,妄自尊大”,说他“衔怨怀怒”,“指斥乘舆”,“包藏祸心”,讽刺政府,莽撞无礼,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜了。他们从苏轼的大量诗作中挑出他们认为隐含讥讽之意的句子,一时间,朝廷内一片倒苏之声。这年七月二十八日,苏轼上任才三个月,就被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台,即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

乌台诗案这一巨大打击成为他一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可。救援活动也在朝野同时展开,不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,受当地官员监视。苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋时期在太祖赵匡胤年间既定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

写作背景

自拟诗一首咏苏轼

题 苏子 瞻

赵荣沛

身处宦海轻风雨,心系苍生重谪升。

妙笔生花千古意,宏文载道不世情。

预习再现

1、朗读全文,读准字音,读准句子节奏,理解句意。

2、简要概括各段内容要点。

文本探究:概括第一段段意,回答问题,理解文意

★哪些句子能体现作者愉悦的心情?

第一段:苏轼与客人夜晚畅游的愉悦情景。

四美:好友、良辰、美景、乐事

★本段中作者的心情变化,从哪几个字可以看出来?

第二段:苏轼愉快地饮酒放歌,客人以悲凉的箫声相和。

由乐转哀。

乐---望----怨---泣(后两个字是听音乐所感,也是作者心声)

文本探究:概括第二段段意,回答问题,理解文意

第三段:客人论说自己箫声“悲”咽的缘由。

★这一段写了曹操和“吾与子”两类人,客人对他们分别

有怎样的评价,为何觉得他们都可悲?

曹操:固一史之雄,而今安在;功成名就,消失在历史胡尘埃里

吾与子:子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。渺小,卑微,短暂,理想无法实现。

文本探究:概括第三段段意,回答问题,理解文意

第四段:苏轼畅谈人生感悟,表达“不羡”“共适”的洒脱情怀。

★苏轼明白了什么道理,而能够从巨大的人生困境中解脱出来,

安慰朋友,也安慰自己呢?

文本探究:概括第四段段意,回答问题,理解文意

明白了生死,看透了得失,懂得了有无。

定 风 波

苏 轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

拓展积累

感文悟道

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须伸张的厚实,一种并不陡峭的高度”。 ——余秋雨《苏东坡突围》

《定风波创作背景

宋神宗元丰二年(1079)八月,苏轼于湖州知州任上,以作诗指斥乘舆、讥切时政的罪名下御史台,酿成有名的“乌台诗案”。年底,诏责水部员外郎黄州团练副使,本州安置,翌年二月至黄州(今湖北黄冈市)。这首《定风波》词就作于到黄州第三年的春天。写眼前景,寓心中事;因自然现象,谈人生哲理。属于即景生情,借景抒情,而非因情造景。作者自有这种情怀,遇事便触发了。《东坡志林》中说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。”途中遇雨,便写出这样一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。

作品赏析

词前小序云:“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行借狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。全词紧扣途中遇雨这样一件生活中的小事,来写自己当时的内心感受。篇中的“风雨”、“竹杖芒鞋”、“斜照”等词语,既是眼前景物的实写,又不乏比兴象征的意味,是词人的人生境遇和情感体验的外化。全篇即景抒情,语言自然流畅,蕴涵着深刻的人生哲理,体现了东坡词独特的审美风格。

词的上片写冒雨徐行时的心境,下片写雨晴后的景色和感受。旷达--顿悟--感伤,是苏轼文学作品中所特有的一种情感模式。他一生屡遇艰危而不悔,身处逆境而泰然,但内心深处的感伤却总是难以排遣。这种感伤有时很浓,有时又很淡,并常常隐藏在他爽朗或自嘲的笑声的背后。

阅读理解

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )。 (3 分)

A.词的小序写苏轼被贬黄州时偕友出游的情形以及创作此词的背景。

B.“竹杖'句写词人视竹杖草鞋轻捷胜过骑马,反映其平静悠闲的心态。

C.“山头'句写了雨过天晴的景象,衬托出词人此时沮丧、郁闷的心情。

D.全词因自然现象,寓心中情,谈人生哲理,语言诙谐幽默,意蕴深刻。

2.在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸而徐行”与“鬓微霜,又何妨'(《江城子·密州出猎》)这两词句中,作者表现出的人生态度有什么相同和不同之处?请简述。

答案:1、 C (“衬托....心情”有误)

2.相同:都表现了积极乐观的人生态度。

不同:前者表达不惧风雨,从容面对的人生哲学 ;后者表达不服年老(壮心不已),渴望建功立业的人生愿望(政治理想)

结构?技巧

舒畅

游:美景

悲咽

思: 功业难在

人生苦短

解脱

知:变与不变,生与死

取与不取,得与失

豁达情怀

主客问答

骈散结合

景、情、理的交融

课下作业

1、背诵全文。

2、梳理文言知识。