14.《后赤壁赋》课件(48张PPT)2020-2021学年粤教版高中语文《唐宋散文选读》第四单元

文档属性

| 名称 | 14.《后赤壁赋》课件(48张PPT)2020-2021学年粤教版高中语文《唐宋散文选读》第四单元 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-29 15:55:55 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

后赤壁赋

宋·苏轼

苏

轼

黄庭坚

“苏黄”

辛弃疾

“苏辛”

韩

愈

柳宗元

欧阳修

王安石

苏洵

苏辙

曾巩

“唐宋八大家”

宋神宗时,苏轼因“乌台诗案”(讽刺王安石变法)被捕入狱后经苏辙等人营救才免罪释放,被贬满黄州团练副使。从“乌台诗案”到流放黄州是苏轼人生的重要转折,政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷。但是生性旷达的诗人在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“东坡居士”,并写了千古传唱的《念奴娇·赤壁怀古》、《前赤壁赋》和《后赤壁赋》这样充满哲学意味,凝聚人生思考的名篇佳作。

公元1100年,徽宗即位,苏轼终于遇赦北归,次年7月客死常州。去世前两个月,诗人在《自题金山画像》中写到“心似已灰之本,身如不系之舟,问余平生功业,黄州惠州儋(dān

)州”。

就其政治事业而言,这话当然是自嘲。但对文学家的苏轼来说,他的盖世功业确实是在屡遭贬逐的逆境中建立的。

要想了解苏轼的生平,可以参考:

林语堂:《苏东坡传》

余秋雨:《苏东坡突围》

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”

望:

步:

既:

脱:

顾:

乐:

已而:

如…何:

薄:

顾:

安所:

诸:

子:

不时之须:

农历每月十五

意动,以……为乐

看

不久

可是

兼词“之于”

迫近

随时的需要

把……怎么样

名作动,步行

已经

脱落,凋零

哪里

您

俄而

须臾

顷刻

刹那

弹指

未几

已而

少顷

一炷香

逝者如斯

白驹过隙

昙花一现

旦日

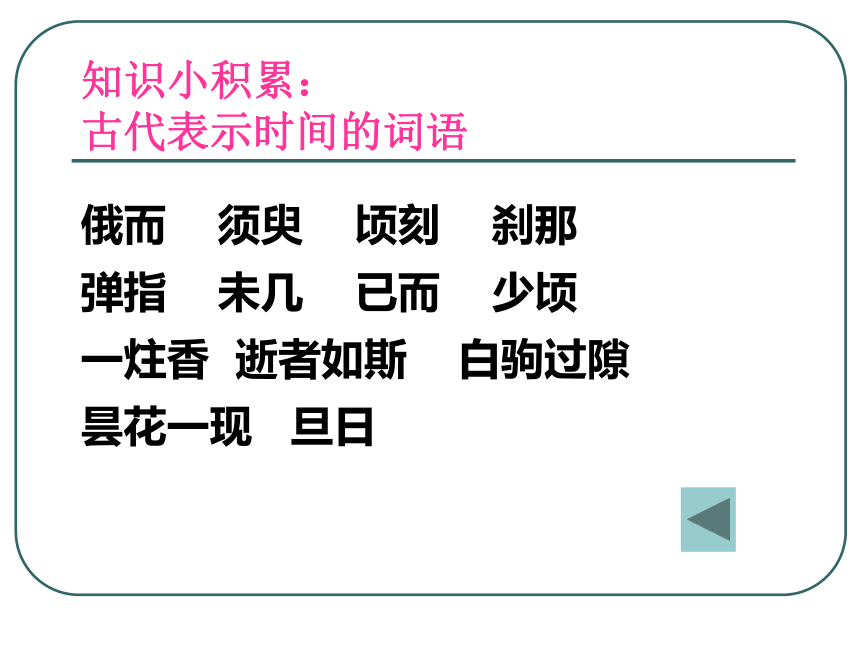

知识小积累:

古代表示时间的词语

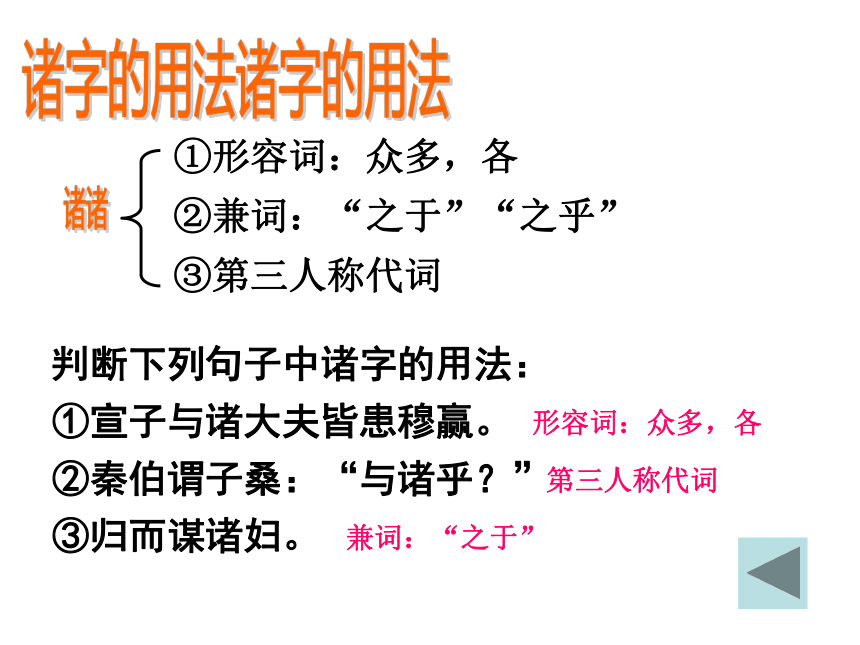

①形容词:众多,各

②兼词:“之于”“之乎”

③第三人称代词

判断下列句子中诸字的用法:

①宣子与诸大夫皆患穆赢。

②秦伯谓子桑:“与诸乎?”

③归而谋诸妇。

第三人称代词

形容词:众多,各

兼词:“之于”

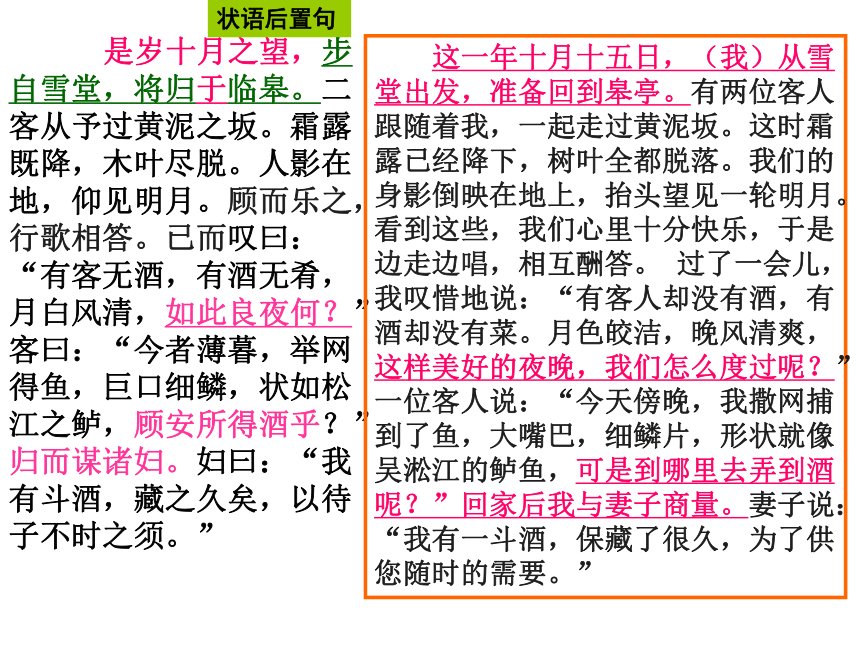

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”

这一年十月十五日,(我)从雪堂出发,准备回到皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,树叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见一轮明月。看到这些,我们心里十分快乐,于是边走边唱,相互酬答。

过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有菜。月色皎洁,晚风清爽,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼,可是到哪里去弄到酒呢?”回家后我与妻子商量。妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了供您随时的需要。”

状语后置句

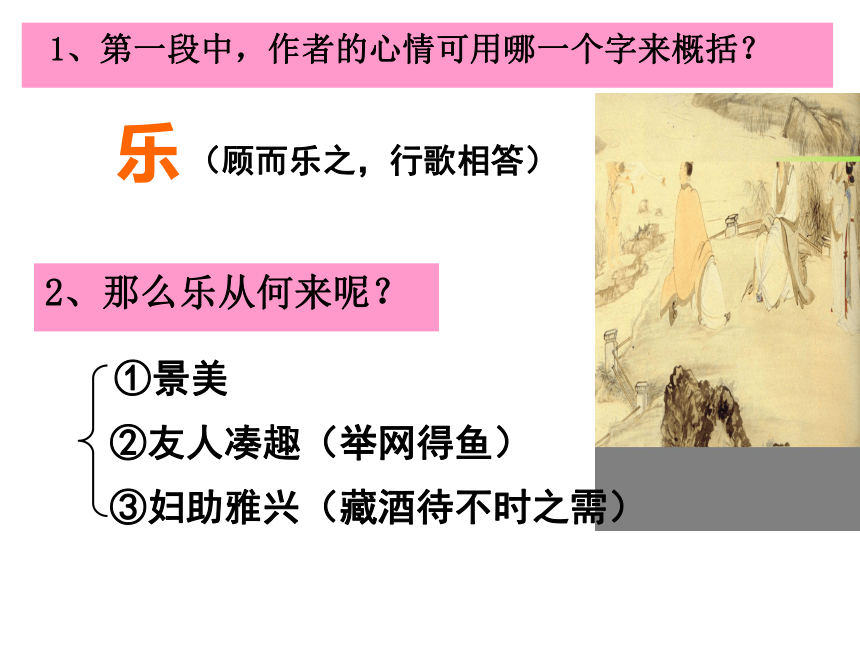

1、第一段中,作者的心情可用哪一个字来概括?

乐

2、那么乐从何来呢?

①景美

②友人凑趣(举网得鱼)

③妇助雅兴(藏酒待不时之需)

(顾而乐之,行歌相答)

霜露既降,木叶尽脱。

人影在地,仰见明月。

请用优美的语言描述这四句所写之景,

重现当时的情境。

烘托出主客浓厚的游兴

静谧宁馨

为下文写登山和见鹤作铺垫

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

断岸:

乃:

摄:

上:

履:

披:

踞:

危:

盖:

划然:

反:

听:

通“返”,返回

相当介词“于”

形容词词尾,……的样子

高

提起

名作动,登上

分开

蹲坐

绝壁,陡峭的悬崖

于是,就

名作动,上岸

语气词

刀突然破物的声音

乎

听凭

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动。山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

于是我与客人们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。长江的流水发出巨响,陡峭的江岸有千尺之高。山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,江山的景象已经变得不认识了!我就提起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开茂盛的草丛;坐在虎豹形状的怪石上,登上形如虬龙的古树。攀上鹰隼筑巢的高处,俯视水神幽深的宫殿。两位客人都不能跟上我(到这个极高处)。我划地一声长啸,草木为之震动。山谷间发出回响,深谷响起了回声,大风骤起,波浪汹涌。我也不由得心生忧伤,感到震惊和恐惧,寒意顿生,觉得不能在那里久留。回到船上,在大江中任意漂流,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。

状语后置句

1、第二段复游赤壁的过程中,作者的情感发生

了怎样的变化?用一个字概括。

悲

2、悲又从何而来呢?

(予亦悄然而悲)

②盖二客不能从焉(历幽景而恐,人生孤寂)

③放乎中流,听其所止而休焉

①江山不可复识(生命短暂,河山凄凉)

曾日月之几何,而江山不可复识矣。

复游

由秋入冬,江山的景色发生了很大的变化。

宋与西夏交战惨败,全军覆没,死者约60万,宋神宗抑郁而死,大宋王朝一蹶不振,美好河山满目凄凉。

欢乐

忧伤悲恐

曲笔双关,寓情颇深

情绪:

景色:

历史

背景:

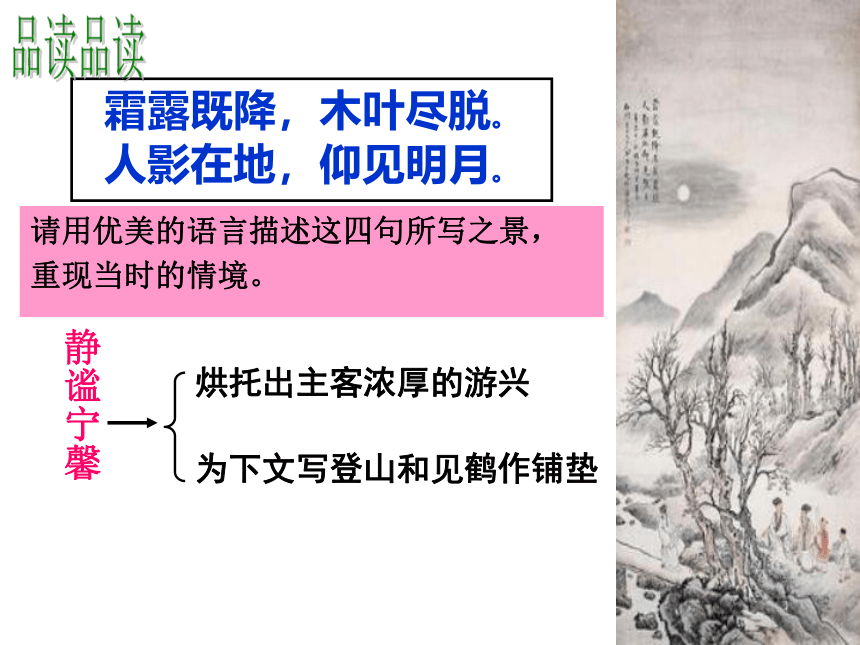

第二自然段对复游赤壁时所见景色,做了哪些

具体的描写?

假如让你以“江流有声……水落石出”的内容来画一幅《赤壁夜游图》你准备怎样画?

景物

内

容:

色

彩:

江流有声,断岸千尺。

山高月小,水落石出。

江流、断岸、

山、月、石

淡雅简约

清冷峭拔

诗人在夜游赤壁的过程中,情感经历的变化

小结

顾而乐之→

平静的乐→

平静

随遇而安

划然长啸→

悄然而悲→

听其所止而休

激昂的乐→

悲→

顾:

适:

东:

玄、缟:

戛然:

西:

须臾:

羽衣:

俛:

畴昔:

顾:

惊寤:

户:

环顾,四周看

恰逢

名作动,向西飞

黑、白

以前

回头看

惊醒

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:”赤壁之游乐乎?“问其姓名,俛而不答。”呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?"道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

声音响亮悠长的样子

过了一会儿

名作状,从东边

名作状,穿着羽衣

通“俯”,低头

门

时间已经是半夜了,环顾四周,寂寞冷清。刚好有一只孤鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮一样大小,就像穿着黑白衣裙,发出尖厉的长鸣,掠过我们的船向西飞去。过了一会儿,客人离开了,我也回家睡觉。梦见一位道士,穿着羽衣,飘然起舞,轻快地走来,从临皋下经过时,向我拱手作揖说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道了,昨天夜晚,边飞边叫从我们船上飞过的,不就是您吗?”道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣,畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?"道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

1、本是乘兴而来,如今却是兴味索然,由乐

转悲,紧接着第三段作者叙述了什么事?

①夜逢孤鹤

②梦会道士

在我国传统意象里,鹤具有高贵、幽雅,超凡脱俗,仙风道骨的特征。

2、第三段写到“梦会孤鹤”有什么作用?

含蓄地传达出作者企望超脱

尘世、逍遥物外的隐秘心态。

对应

前赋

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

①猿猴:它让人感觉到哀伤,凄厉

。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

—

杜甫《登高》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

—李白《早发白帝城》

②寒蝉:秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,

蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕。因

此,寒蝉就成为悲凉的同义词。

西陆蝉声唱,南冠客思深。—骆宾王《咏蝉》

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。—柳永《雨霖铃》

知识链接:

古典诗歌中动物意象的意义:

③雁:是一种候鸟,它要随季节迁徙,它又是古人传递消息的一种方式,于是就象征着孤独

、思乡、

思亲

、音信

、消息等意义。

雁字回时,月满西楼

。—李清照《一剪梅》

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意

。—范仲淹《渔家傲》

④杜鹃:俗称布谷,又叫子规、杜宇、望帝。古代神话中,望帝传说是蜀地的君主,名叫杜宇,后来禅位退隐,不幸国亡身死,死后魂化为鸟,暮春苦啼,以致口中流血。后来多用“杜鹃”来渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情。于是古诗中的杜鹃也就成为凄凉、哀伤的象征了。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

—李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

—李商隐《锦瑟》

明确:

梦是一种追求,但是现实所追求的未必能获得。“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。

3、如何理解作者在梦鹤化为道士后又增添

醒来寻找道士一笔?

《后赤壁赋》全篇着重苏轼自身情感的转换:

由景而乐

乐而再游赤壁

又因景物而生悲愁

之后又归于随遇而安淡泊

借梦境表达超脱尘世的态度及“人生如梦”的空幻感。

(空)

小结

苏轼则是一个把儒家用世之志意与道家旷观之精神,做了极圆满之融合,虽在困穷斥逐之中,也未尝迷失彷徨,而终于完成了一己的人生目标与操守的成功人物。苏轼之思想于儒道二家之外其后亦受有佛家之影响。

——

叶嘉莹《唐宋词名家论稿》102页

运用知识

深入解读苏东坡

结合本首词与已经学过的《念奴娇·赤壁怀古》、《前

赤壁赋》、《后赤壁赋》,分析苏轼是怎样将儒道佛三

家思想统一起来的?

桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,

望美人兮天一方。【桂木船棹呵香兰船桨,迎击空明的粼波,

逆着流水的泛光。我的心怀悠远,想望伊人在天涯那方。】

《前赤壁赋》

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽

扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

【遥想当年的周瑜,小乔刚嫁给他,他正年经有为,威武的仪表,

英姿奋发。(他)手握羽扇,头戴纶巾,谈笑之间,(就把)

强敌的战船烧得灰飞烟灭

。】

《念奴娇·赤壁怀古》

儒

运用知识

深入解读苏东坡

挟飞仙以遨游

抱明月而长终

江上之清风

山间之明月

取之无禁

用之不竭

《念奴娇·赤壁怀古》

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

适有孤鹤,横江东来

……

梦一道士,羽衣蹁跹

……

且夫天地之间,物各有主

苟非吾之所有,虽一毫而莫取

佛

道

浪淘尽,千古风流人物

固一世之雄也,而今安在哉

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

运用知识

深入解读苏东坡

总结

本文着重苏轼自身情感的变化,由景而乐,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁,又因景物而悲,悲而长啸,长啸后的放任漂流,随遇而安的平静心情作为过渡,引出道士化鹤的梦境,最终归之于空。

以儒为主,融合佛老,进退行藏

“达者兼济天下,穷者独善其身”

一、语气助词

1)表示疑问或反问语气。可译为“吗”“呢”

布衣之交尚不相欺,况在国乎?(《鸿门宴》)

(我认为老百姓之间相交往时尚且不欺骗彼此,更何况大国之间呢?)

2)表示揣测语气。译为“吧”

愚人之所以为愚,皆出于此乎?

(愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!

)

3)表示感叹语气。“啊”“呀”

嗟乎,危乎高哉。

4)用在形容词和副词词尾。译为“……的样子”或者不翻译。

浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止。

二、作介词,相当于“于”

1)介绍处所、时间。“在”“到”。

今虽死乎此,比吾乡邻之死已后矣。

(现在我即使死在这差事上,比起我的乡邻们已经死在他们后面了。)

2)表示动作行为涉及的对象。“对”“给”“向”“跟”

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3)表示比较。“比”

以吾一日长乎尔。(因为我比你年长一天。

)

儿寒乎?欲食乎?

生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

噫嘘唏,危乎高哉。

郁乎苍苍。

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

天下事有难易乎?

王侯将相,宁有种乎?

指出句中乎字的用法。

表疑问语气,“呢”

表示感叹语气。“啊”“呀”

表动作发生的时间。“在”

∕表示比较。“比”

用在形容词词尾。“……的样子”

表动作发生的处所。“在”

表反问语气。“吗”

表疑问语气。“吗”

顾而乐之

归而谋诸妇

反而登舟

听其所止而休焉

而江山不可复识矣

摄衣而上

悄然而悲

肃然而恐

掠予舟而西也

揖予而言

俛而不答

飞鸣而过我者

表顺承

表转折

表修饰

表顺承

表修饰

表修饰

表修饰

顾而乐之:

顾安所得酒乎?

四顾寂寥:

道士顾笑:

三顾臣于草庐之中:

顾此失彼,无暇顾及:

念父母,顾妻子:

大行不顾细谨:

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉:

本义:回头看

回头看

可是

环顾

回头看

看望、拜访

关心、照顾

顾惜,顾念

考虑

反而,难道

特殊句式

步自雪堂

将归于临皋

复游于赤壁之下

状语后置

如此良夜何?(怎样度过这个美好的夜晚呢?)

如……何:

把……怎么样?

不时之需:

水落石出:

月白风清:

固定句式

需要掌握的成语:

随时地需要

真相大白

幽静美好的夜晚

重点字词

是岁十月之望

霜露既降

顾而乐之

如此良夜何

今者薄暮,举网得鱼

顾安所得酒乎

顾不如蜀鄙之僧哉

四顾寂寥

道士顾笑

归而谋诸妇

披蒙茸

攀栖鹘之危巢

这;十五

已经

环顾;以-----为乐

把------怎么办

用在时间名词后,的时候。接近

表转折,可是,却

环顾,回头看

兼词,之于

披:拨开;蒙茸:草木。“披绣闼”

高

听其所止而休焉

听臣微志

适有孤鹤

畴昔之夜

予亦惊寤

已而叹曰

听凭,听任

恰好,刚好

从前

醒

不久

词类活用

步自雪堂

顾而乐之

履巉岩

横江东来

掠予舟而西也

名做动,步行

形做动,以-----为乐

名做动,登上

名作状,从东方

名做动,西飞

其他虚词

将归于临皋

今者薄暮

顾安所得酒乎

以待子不时之须

复游于赤壁之下

予乃摄衣而上

盖二客不能从焉

听其所止而休焉

凛乎其不可久留也

放乎中流

到

用在时间名词后,的时候

疑问代词,哪里

表目的,用来

在

于是,就

语气词

兼词,于之

用在形容词尾,------的样子

通“于”

前后“赤壁赋”比较

前赤壁赋

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤

壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之

诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗

牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万

顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘

乎如遗世独立,羽化而登仙。(写景)

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰

桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一

方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如

怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之

潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

(抒情)

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍;此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗;固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子,渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属;寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”(抒情)

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也。而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘

狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

(议论)

《前赤壁赋?》????《后赤壁赋》

七月既望

十月之望

初秋????????????????????初冬

黄州赤壁??????????????黄州赤壁??

清风徐来

霜露既降

水波不兴

木叶尽脱

月出东山?????

月白风清????????

白露横江 ???????????

山高月小??

水光接天??

水落石出

?

乐—悲—乐 乐—悲—惆怅迷茫

?????????????????????????????????

时间

地点

景色

心情

写于同一年,相距三个月

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

限于舟中

主要写岸上

字字秋色

句句冬景

谈玄说理

亦实亦幻

主调旷达乐观

略为虚无缥缈

点

景

重

情

赤壁赋

写景

抒情

议论

景色

感受

主:饮酒乐甚

扣舷而歌

客:吹箫和之

其声悲凉

主:愀然色变

正襟危坐

客:感慨人生

情绪悲观

主:丢开愁怀

豁达开朗

客:转悲为喜

畅饮酣睡

清风明月交织

露珠水珠辉映

凭虚御风

不知其所止

如遗世独立

羽化而登仙

比较

前赤壁赋

后赤壁赋

内容

思想

感情

形式

比较阅读

所写限于舟中所见秋景

主要写岸上冬景

虽则有乐有悲,但乐观旷达存焉,变与不变之辨证,清风与明月之所共适

是想超尘绝世,还是眷恋人世间?

乐观豁达

孤怀苦闷、虚无缥缈

主客问答,中规中矩之赋

散文化,更具“以文为赋”之特质

后赤壁赋

宋·苏轼

苏

轼

黄庭坚

“苏黄”

辛弃疾

“苏辛”

韩

愈

柳宗元

欧阳修

王安石

苏洵

苏辙

曾巩

“唐宋八大家”

宋神宗时,苏轼因“乌台诗案”(讽刺王安石变法)被捕入狱后经苏辙等人营救才免罪释放,被贬满黄州团练副使。从“乌台诗案”到流放黄州是苏轼人生的重要转折,政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷。但是生性旷达的诗人在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“东坡居士”,并写了千古传唱的《念奴娇·赤壁怀古》、《前赤壁赋》和《后赤壁赋》这样充满哲学意味,凝聚人生思考的名篇佳作。

公元1100年,徽宗即位,苏轼终于遇赦北归,次年7月客死常州。去世前两个月,诗人在《自题金山画像》中写到“心似已灰之本,身如不系之舟,问余平生功业,黄州惠州儋(dān

)州”。

就其政治事业而言,这话当然是自嘲。但对文学家的苏轼来说,他的盖世功业确实是在屡遭贬逐的逆境中建立的。

要想了解苏轼的生平,可以参考:

林语堂:《苏东坡传》

余秋雨:《苏东坡突围》

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”

望:

步:

既:

脱:

顾:

乐:

已而:

如…何:

薄:

顾:

安所:

诸:

子:

不时之须:

农历每月十五

意动,以……为乐

看

不久

可是

兼词“之于”

迫近

随时的需要

把……怎么样

名作动,步行

已经

脱落,凋零

哪里

您

俄而

须臾

顷刻

刹那

弹指

未几

已而

少顷

一炷香

逝者如斯

白驹过隙

昙花一现

旦日

知识小积累:

古代表示时间的词语

①形容词:众多,各

②兼词:“之于”“之乎”

③第三人称代词

判断下列句子中诸字的用法:

①宣子与诸大夫皆患穆赢。

②秦伯谓子桑:“与诸乎?”

③归而谋诸妇。

第三人称代词

形容词:众多,各

兼词:“之于”

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”

这一年十月十五日,(我)从雪堂出发,准备回到皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,树叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见一轮明月。看到这些,我们心里十分快乐,于是边走边唱,相互酬答。

过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有菜。月色皎洁,晚风清爽,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼,可是到哪里去弄到酒呢?”回家后我与妻子商量。妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了供您随时的需要。”

状语后置句

1、第一段中,作者的心情可用哪一个字来概括?

乐

2、那么乐从何来呢?

①景美

②友人凑趣(举网得鱼)

③妇助雅兴(藏酒待不时之需)

(顾而乐之,行歌相答)

霜露既降,木叶尽脱。

人影在地,仰见明月。

请用优美的语言描述这四句所写之景,

重现当时的情境。

烘托出主客浓厚的游兴

静谧宁馨

为下文写登山和见鹤作铺垫

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

断岸:

乃:

摄:

上:

履:

披:

踞:

危:

盖:

划然:

反:

听:

通“返”,返回

相当介词“于”

形容词词尾,……的样子

高

提起

名作动,登上

分开

蹲坐

绝壁,陡峭的悬崖

于是,就

名作动,上岸

语气词

刀突然破物的声音

乎

听凭

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动。山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

于是我与客人们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。长江的流水发出巨响,陡峭的江岸有千尺之高。山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,江山的景象已经变得不认识了!我就提起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开茂盛的草丛;坐在虎豹形状的怪石上,登上形如虬龙的古树。攀上鹰隼筑巢的高处,俯视水神幽深的宫殿。两位客人都不能跟上我(到这个极高处)。我划地一声长啸,草木为之震动。山谷间发出回响,深谷响起了回声,大风骤起,波浪汹涌。我也不由得心生忧伤,感到震惊和恐惧,寒意顿生,觉得不能在那里久留。回到船上,在大江中任意漂流,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。

状语后置句

1、第二段复游赤壁的过程中,作者的情感发生

了怎样的变化?用一个字概括。

悲

2、悲又从何而来呢?

(予亦悄然而悲)

②盖二客不能从焉(历幽景而恐,人生孤寂)

③放乎中流,听其所止而休焉

①江山不可复识(生命短暂,河山凄凉)

曾日月之几何,而江山不可复识矣。

复游

由秋入冬,江山的景色发生了很大的变化。

宋与西夏交战惨败,全军覆没,死者约60万,宋神宗抑郁而死,大宋王朝一蹶不振,美好河山满目凄凉。

欢乐

忧伤悲恐

曲笔双关,寓情颇深

情绪:

景色:

历史

背景:

第二自然段对复游赤壁时所见景色,做了哪些

具体的描写?

假如让你以“江流有声……水落石出”的内容来画一幅《赤壁夜游图》你准备怎样画?

景物

内

容:

色

彩:

江流有声,断岸千尺。

山高月小,水落石出。

江流、断岸、

山、月、石

淡雅简约

清冷峭拔

诗人在夜游赤壁的过程中,情感经历的变化

小结

顾而乐之→

平静的乐→

平静

随遇而安

划然长啸→

悄然而悲→

听其所止而休

激昂的乐→

悲→

顾:

适:

东:

玄、缟:

戛然:

西:

须臾:

羽衣:

俛:

畴昔:

顾:

惊寤:

户:

环顾,四周看

恰逢

名作动,向西飞

黑、白

以前

回头看

惊醒

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:”赤壁之游乐乎?“问其姓名,俛而不答。”呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?"道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

声音响亮悠长的样子

过了一会儿

名作状,从东边

名作状,穿着羽衣

通“俯”,低头

门

时间已经是半夜了,环顾四周,寂寞冷清。刚好有一只孤鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮一样大小,就像穿着黑白衣裙,发出尖厉的长鸣,掠过我们的船向西飞去。过了一会儿,客人离开了,我也回家睡觉。梦见一位道士,穿着羽衣,飘然起舞,轻快地走来,从临皋下经过时,向我拱手作揖说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道了,昨天夜晚,边飞边叫从我们船上飞过的,不就是您吗?”道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣,畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?"道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

1、本是乘兴而来,如今却是兴味索然,由乐

转悲,紧接着第三段作者叙述了什么事?

①夜逢孤鹤

②梦会道士

在我国传统意象里,鹤具有高贵、幽雅,超凡脱俗,仙风道骨的特征。

2、第三段写到“梦会孤鹤”有什么作用?

含蓄地传达出作者企望超脱

尘世、逍遥物外的隐秘心态。

对应

前赋

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

①猿猴:它让人感觉到哀伤,凄厉

。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

—

杜甫《登高》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

—李白《早发白帝城》

②寒蝉:秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,

蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕。因

此,寒蝉就成为悲凉的同义词。

西陆蝉声唱,南冠客思深。—骆宾王《咏蝉》

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。—柳永《雨霖铃》

知识链接:

古典诗歌中动物意象的意义:

③雁:是一种候鸟,它要随季节迁徙,它又是古人传递消息的一种方式,于是就象征着孤独

、思乡、

思亲

、音信

、消息等意义。

雁字回时,月满西楼

。—李清照《一剪梅》

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意

。—范仲淹《渔家傲》

④杜鹃:俗称布谷,又叫子规、杜宇、望帝。古代神话中,望帝传说是蜀地的君主,名叫杜宇,后来禅位退隐,不幸国亡身死,死后魂化为鸟,暮春苦啼,以致口中流血。后来多用“杜鹃”来渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情。于是古诗中的杜鹃也就成为凄凉、哀伤的象征了。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

—李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

—李商隐《锦瑟》

明确:

梦是一种追求,但是现实所追求的未必能获得。“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。

3、如何理解作者在梦鹤化为道士后又增添

醒来寻找道士一笔?

《后赤壁赋》全篇着重苏轼自身情感的转换:

由景而乐

乐而再游赤壁

又因景物而生悲愁

之后又归于随遇而安淡泊

借梦境表达超脱尘世的态度及“人生如梦”的空幻感。

(空)

小结

苏轼则是一个把儒家用世之志意与道家旷观之精神,做了极圆满之融合,虽在困穷斥逐之中,也未尝迷失彷徨,而终于完成了一己的人生目标与操守的成功人物。苏轼之思想于儒道二家之外其后亦受有佛家之影响。

——

叶嘉莹《唐宋词名家论稿》102页

运用知识

深入解读苏东坡

结合本首词与已经学过的《念奴娇·赤壁怀古》、《前

赤壁赋》、《后赤壁赋》,分析苏轼是怎样将儒道佛三

家思想统一起来的?

桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,

望美人兮天一方。【桂木船棹呵香兰船桨,迎击空明的粼波,

逆着流水的泛光。我的心怀悠远,想望伊人在天涯那方。】

《前赤壁赋》

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽

扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

【遥想当年的周瑜,小乔刚嫁给他,他正年经有为,威武的仪表,

英姿奋发。(他)手握羽扇,头戴纶巾,谈笑之间,(就把)

强敌的战船烧得灰飞烟灭

。】

《念奴娇·赤壁怀古》

儒

运用知识

深入解读苏东坡

挟飞仙以遨游

抱明月而长终

江上之清风

山间之明月

取之无禁

用之不竭

《念奴娇·赤壁怀古》

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

适有孤鹤,横江东来

……

梦一道士,羽衣蹁跹

……

且夫天地之间,物各有主

苟非吾之所有,虽一毫而莫取

佛

道

浪淘尽,千古风流人物

固一世之雄也,而今安在哉

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

运用知识

深入解读苏东坡

总结

本文着重苏轼自身情感的变化,由景而乐,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁,又因景物而悲,悲而长啸,长啸后的放任漂流,随遇而安的平静心情作为过渡,引出道士化鹤的梦境,最终归之于空。

以儒为主,融合佛老,进退行藏

“达者兼济天下,穷者独善其身”

一、语气助词

1)表示疑问或反问语气。可译为“吗”“呢”

布衣之交尚不相欺,况在国乎?(《鸿门宴》)

(我认为老百姓之间相交往时尚且不欺骗彼此,更何况大国之间呢?)

2)表示揣测语气。译为“吧”

愚人之所以为愚,皆出于此乎?

(愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!

)

3)表示感叹语气。“啊”“呀”

嗟乎,危乎高哉。

4)用在形容词和副词词尾。译为“……的样子”或者不翻译。

浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止。

二、作介词,相当于“于”

1)介绍处所、时间。“在”“到”。

今虽死乎此,比吾乡邻之死已后矣。

(现在我即使死在这差事上,比起我的乡邻们已经死在他们后面了。)

2)表示动作行为涉及的对象。“对”“给”“向”“跟”

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3)表示比较。“比”

以吾一日长乎尔。(因为我比你年长一天。

)

儿寒乎?欲食乎?

生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

噫嘘唏,危乎高哉。

郁乎苍苍。

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

天下事有难易乎?

王侯将相,宁有种乎?

指出句中乎字的用法。

表疑问语气,“呢”

表示感叹语气。“啊”“呀”

表动作发生的时间。“在”

∕表示比较。“比”

用在形容词词尾。“……的样子”

表动作发生的处所。“在”

表反问语气。“吗”

表疑问语气。“吗”

顾而乐之

归而谋诸妇

反而登舟

听其所止而休焉

而江山不可复识矣

摄衣而上

悄然而悲

肃然而恐

掠予舟而西也

揖予而言

俛而不答

飞鸣而过我者

表顺承

表转折

表修饰

表顺承

表修饰

表修饰

表修饰

顾而乐之:

顾安所得酒乎?

四顾寂寥:

道士顾笑:

三顾臣于草庐之中:

顾此失彼,无暇顾及:

念父母,顾妻子:

大行不顾细谨:

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉:

本义:回头看

回头看

可是

环顾

回头看

看望、拜访

关心、照顾

顾惜,顾念

考虑

反而,难道

特殊句式

步自雪堂

将归于临皋

复游于赤壁之下

状语后置

如此良夜何?(怎样度过这个美好的夜晚呢?)

如……何:

把……怎么样?

不时之需:

水落石出:

月白风清:

固定句式

需要掌握的成语:

随时地需要

真相大白

幽静美好的夜晚

重点字词

是岁十月之望

霜露既降

顾而乐之

如此良夜何

今者薄暮,举网得鱼

顾安所得酒乎

顾不如蜀鄙之僧哉

四顾寂寥

道士顾笑

归而谋诸妇

披蒙茸

攀栖鹘之危巢

这;十五

已经

环顾;以-----为乐

把------怎么办

用在时间名词后,的时候。接近

表转折,可是,却

环顾,回头看

兼词,之于

披:拨开;蒙茸:草木。“披绣闼”

高

听其所止而休焉

听臣微志

适有孤鹤

畴昔之夜

予亦惊寤

已而叹曰

听凭,听任

恰好,刚好

从前

醒

不久

词类活用

步自雪堂

顾而乐之

履巉岩

横江东来

掠予舟而西也

名做动,步行

形做动,以-----为乐

名做动,登上

名作状,从东方

名做动,西飞

其他虚词

将归于临皋

今者薄暮

顾安所得酒乎

以待子不时之须

复游于赤壁之下

予乃摄衣而上

盖二客不能从焉

听其所止而休焉

凛乎其不可久留也

放乎中流

到

用在时间名词后,的时候

疑问代词,哪里

表目的,用来

在

于是,就

语气词

兼词,于之

用在形容词尾,------的样子

通“于”

前后“赤壁赋”比较

前赤壁赋

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤

壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之

诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗

牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万

顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘

乎如遗世独立,羽化而登仙。(写景)

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰

桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一

方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如

怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之

潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

(抒情)

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍;此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗;固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子,渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属;寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”(抒情)

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也。而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘

狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

(议论)

《前赤壁赋?》????《后赤壁赋》

七月既望

十月之望

初秋????????????????????初冬

黄州赤壁??????????????黄州赤壁??

清风徐来

霜露既降

水波不兴

木叶尽脱

月出东山?????

月白风清????????

白露横江 ???????????

山高月小??

水光接天??

水落石出

?

乐—悲—乐 乐—悲—惆怅迷茫

?????????????????????????????????

时间

地点

景色

心情

写于同一年,相距三个月

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

限于舟中

主要写岸上

字字秋色

句句冬景

谈玄说理

亦实亦幻

主调旷达乐观

略为虚无缥缈

点

景

重

情

赤壁赋

写景

抒情

议论

景色

感受

主:饮酒乐甚

扣舷而歌

客:吹箫和之

其声悲凉

主:愀然色变

正襟危坐

客:感慨人生

情绪悲观

主:丢开愁怀

豁达开朗

客:转悲为喜

畅饮酣睡

清风明月交织

露珠水珠辉映

凭虚御风

不知其所止

如遗世独立

羽化而登仙

比较

前赤壁赋

后赤壁赋

内容

思想

感情

形式

比较阅读

所写限于舟中所见秋景

主要写岸上冬景

虽则有乐有悲,但乐观旷达存焉,变与不变之辨证,清风与明月之所共适

是想超尘绝世,还是眷恋人世间?

乐观豁达

孤怀苦闷、虚无缥缈

主客问答,中规中矩之赋

散文化,更具“以文为赋”之特质